2021年人教版八年级地理中考总复习复习课《地形和地势》和《气候》课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年人教版八年级地理中考总复习复习课《地形和地势》和《气候》课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-05-30 08:28:50 | ||

图片预览

文档简介

《地形和地势》、《气候》

1

第节

第二章 中国的自然环境 复习课

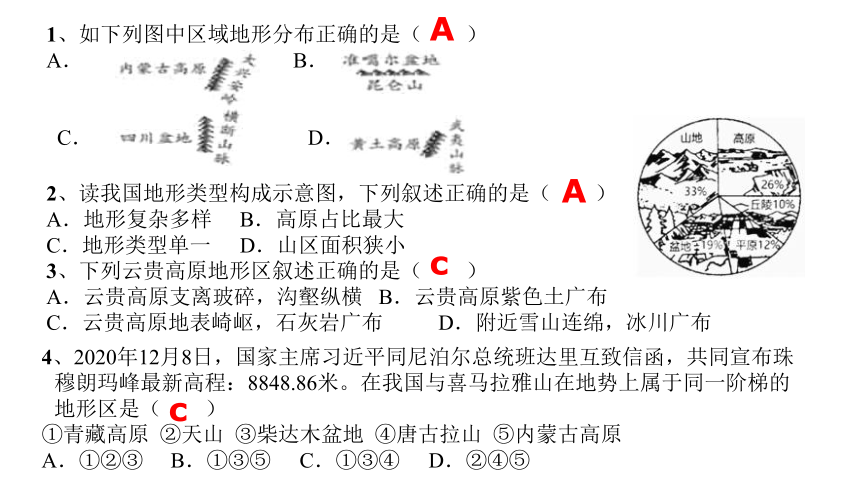

1、如下列图中区域地形分布正确的是( )

A. B.

C. D.

2、读我国地形类型构成示意图,下列叙述正确的是( )

A.地形复杂多样 B.高原占比最大

C.地形类型单一 D.山区面积狭小

3、下列云贵高原地形区叙述正确的是( )

A.云贵高原支离玻碎,沟壑纵横 B.云贵高原紫色土广布

C.云贵高原地表崎岖,石灰岩广布 D.附近雪山连绵,冰川广布

4、2020年12月8日,国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程:8848.86米。在我国与喜马拉雅山在地势上属于同一阶梯的地形区是( )

①青藏高原 ②天山 ③柴达木盆地 ④唐古拉山 ⑤内蒙古高原

A.①②③ B.①③⑤ C.①③④ D.②④⑤

A

A

c

c

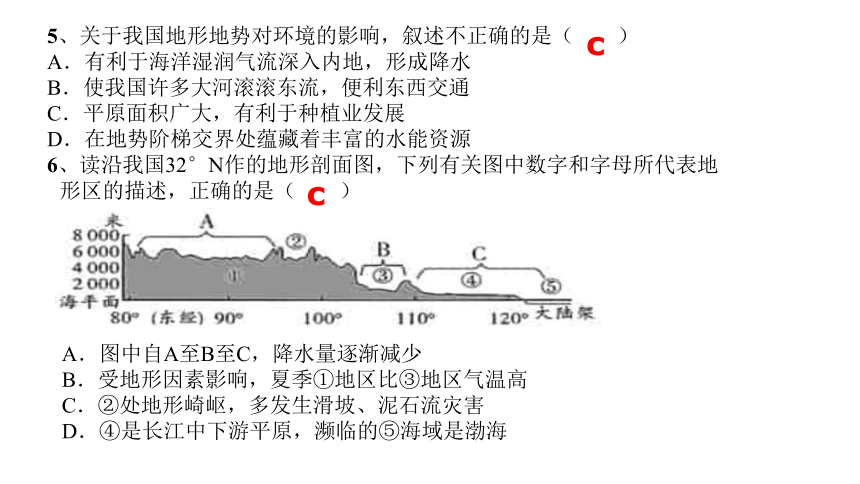

5、关于我国地形地势对环境的影响,叙述不正确的是( )

A.有利于海洋湿润气流深入内地,形成降水

B.使我国许多大河滚滚东流,便利东西交通

C.平原面积广大,有利于种植业发展

D.在地势阶梯交界处蕴藏着丰富的水能资源

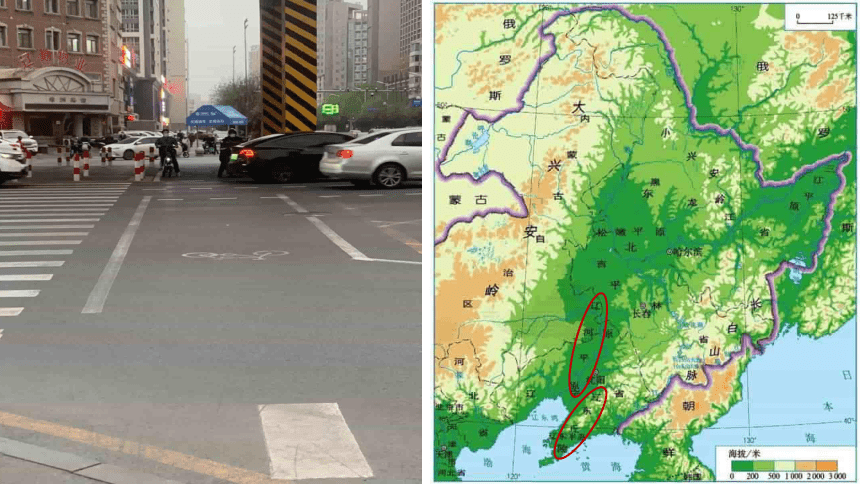

6、读沿我国32°N作的地形剖面图,下列有关图中数字和字母所代表地形区的描述,正确的是( )

A.图中自A至B至C,降水量逐渐减少

B.受地形因素影响,夏季①地区比③地区气温高

C.②处地形崎岖,多发生滑坡、泥石流灾害

D.④是长江中下游平原,濒临的⑤海域是渤海

c

c

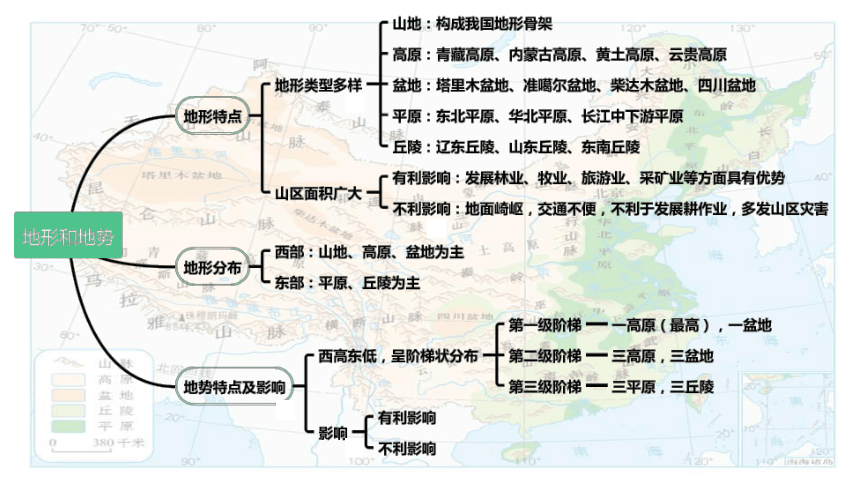

第二大高原

辽阔坦荡,一望无垠

辽阔坦荡,一望无垠

草场广布

冰川广布,雪山连绵

平均海拔4000m以上

千沟万壑、支离破碎

水土流失严重

地表崎岖不平

喀斯特地貌广布

内蒙古高原

黄土高原

青藏高原

云贵高原

第二大高原

辽阔坦荡,一望无垠

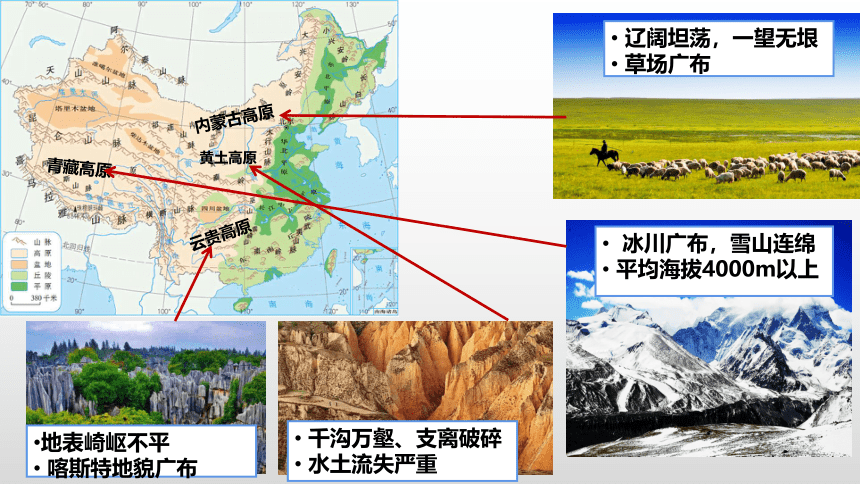

面积最大盆地

内部为沙漠(塔克拉玛干沙漠)

面积第二大盆地

天山与阿尔泰山之间

“聚宝盆”

矿产丰富

“天府之国”“紫色盆地 ”

内部成都平原、丘陵

准噶尔盆地

柴达木盆地

塔里木盆地

四川盆地

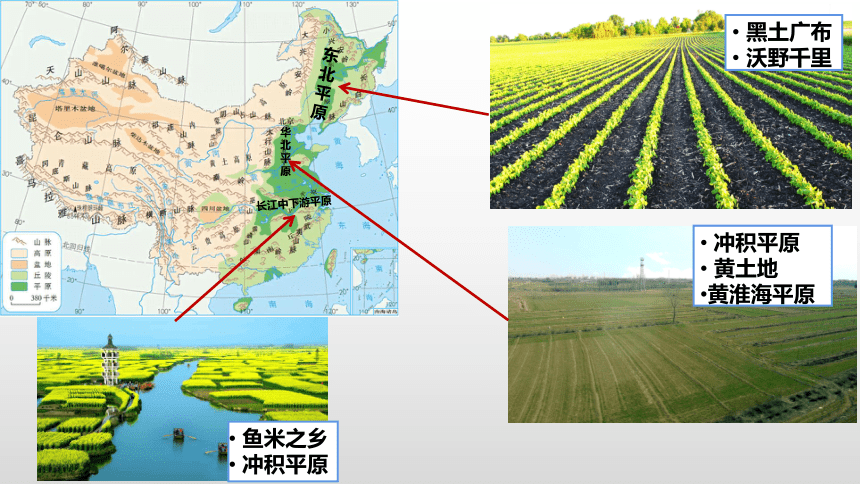

黑土广布

沃野千里

冲积平原

黄土地

黄淮海平原

鱼米之乡

冲积平原

东北平原

华北平原

长江中下游平原

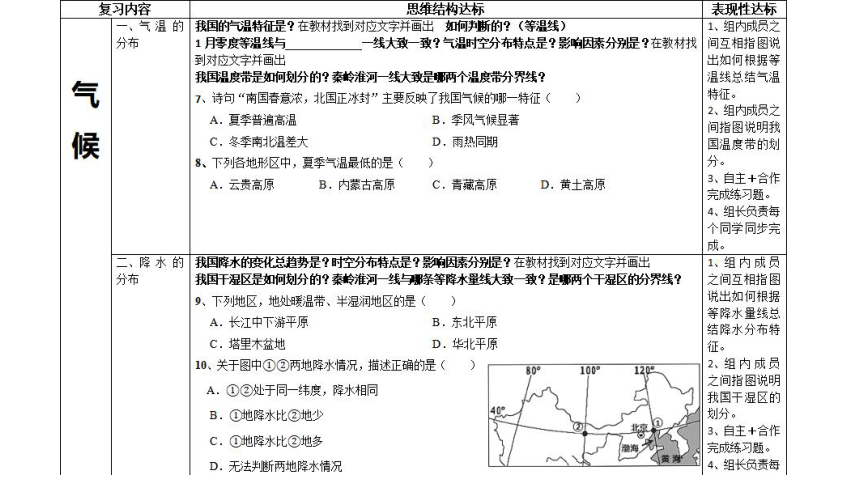

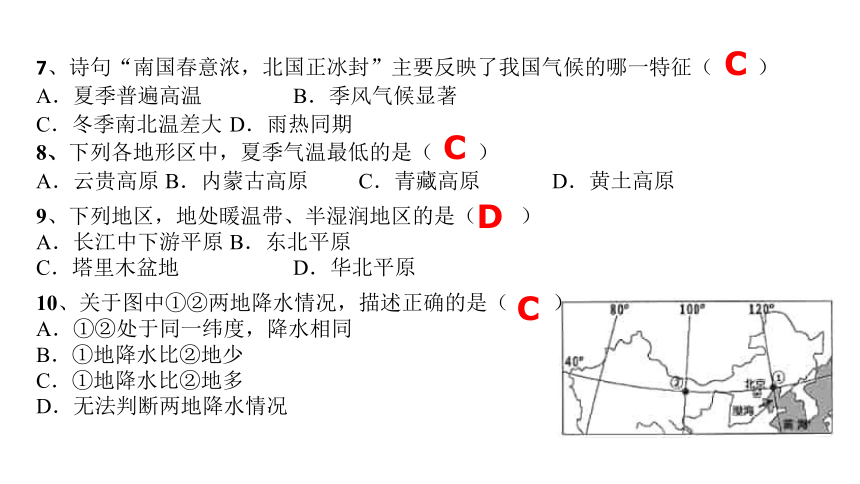

7、诗句“南国春意浓,北国正冰封”主要反映了我国气候的哪一特征( )

A.夏季普遍高温 B.季风气候显著

C.冬季南北温差大 D.雨热同期

8、下列各地形区中,夏季气温最低的是( )

A.云贵高原 B.内蒙古高原 C.青藏高原 D.黄土高原

9、下列地区,地处暖温带、半湿润地区的是( )

A.长江中下游平原 B.东北平原

C.塔里木盆地 D.华北平原

10、关于图中①②两地降水情况,描述正确的是( )

A.①②处于同一纬度,降水相同

B.①地降水比②地少

C.①地降水比②地多

D.无法判断两地降水情况

C

C

D

C

11、“我家住在黄土高坡,大风从坡上刮过,不管是西北风还是东南风,都是我的歌,我的歌……”。一曲《黄土高坡》唱醉了亿万听众。歌词中的西北风和东南风反映了我国的哪种气候特征( )

A.季风气候显著 B.气候复杂多样

C.南北温差大 D.海洋性特征明显

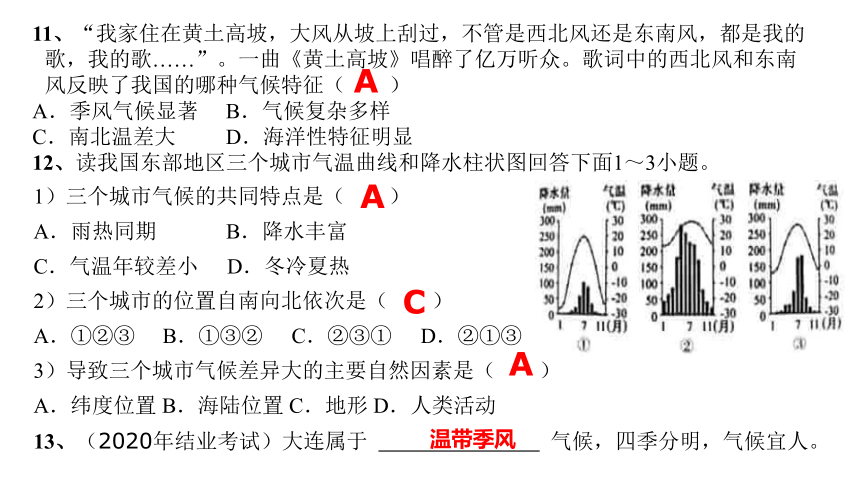

12、读我国东部地区三个城市气温曲线和降水柱状图回答下面1~3小题。

1)三个城市气候的共同特点是( )

A.雨热同期 B.降水丰富

C.气温年较差小 D.冬冷夏热

2)三个城市的位置自南向北依次是( )

A.①②③ B.①③② C.②③① D.②①③

3)导致三个城市气候差异大的主要自然因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置 C.地形 D.人类活动

13、(2020年结业考试)大连属于 气候,四季分明,气候宜人。

A

A

C

A

温带季风

14、每年5月22日是国际生物多样性日。我国植物资源丰富,据统计,我国约有高等植物3万多种,居世界前三位,其中特有植物种类约1.7万余种,如银杉、珙桐、银杏等,均为中国特有的珍稀濒危野生植物种类。世界上绝大多数植物都能在我国找到适合生长的环境,主要是得益于我国( )

A.季风气候显著,雨热同期 B.气候复杂多样

C.气候的大陆性特征显著 D.多特殊天气和气象灾害

15、2019年D月天气预报:受较强冷空气影响,本月30日我国大部分地区有明显降温,多个省区市的小伙伴需要棉裤护体。如图为“D月30日棉裤预警地图”。据此完成下面3道小题。

1)D月最可能是( )

A.12月 B.9月 C.7月 D.5月

2)图示日期,成都气温高于武汉的主要原因是

A.距海遥远,受海洋影响小

B.北有高山阻挡冷空气入侵

C.地处低纬,太阳辐射更强

D.南有高原阻挡冷空气入侵

B

A

B

3)图示“劝君穿着棉裤走,寒冷来袭不会抖”区域对应的气候类型主要有( )

①高原高山气候

②温带大陆性气候

③温带季风气候

④热带季风气候

⑤亚热带季风气候

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①④⑤

16、下列农业生产活动符合因地制宜原则的是( )

A. 在东北平原种植香蕉 B.在江南丘陵发展高寒牧业

C. 在内蒙古高原种植青稞 D.在大连沿海发展海水养殖

A

D

不同生长习性的农作物,种植在不同的温度带。

种植喜凉作物:春小麦、马铃薯、甜菜、大豆等,一年一熟。

两年三熟或一年两熟

一年两熟或一年三熟

一年三熟

种植喜温作物:冬小麦、棉花、花生等,两年三熟至一年两熟。

种植喜热作物:水稻、甘蔗、油菜等,一年两熟至三熟。

一年一熟

中国的干湿区

半湿润区

湿润区

半干旱区

干旱区

农业:水田耕作业

农业:旱作农业

农业:畜牧业为主

农业:畜牧为主,

少数灌溉农业或绿洲农业

寒潮

以北方为主

洪涝

台风

气象的灾害

以南方为主

冬季风

夏季风

夏季风

候鸟式养老,是一种特殊的养老生活。随着季节变化,不少老年人冬季选择到温暖的地方,就像鸟儿一样随着气候变换选择不同的地域环境栖息。

最适合候鸟式养老人群冬季生活的区域是?

1. “天涯海角隆冬暖,青藏高原盛夏寒”,影响诗句中两地气候特征的主要因素( )

A. 纬度位置,海陆位置 B.海陆位置,地形

C. 纬度位置,地形 D.都是纬度位置

2.年6月9至10日,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行,青岛和大连都是海滨城市,下列关于两地共同的地理特征的描述,属于天气的是( )

A. 夏季盛行东南季风 B.1月份最冷,8月份最热

C. 会议期间无明显降雨 D.四季分明,冬无严寒,夏无酷

经典题型

c

c

3、我们家乡大连所在的温度带和干湿地区是 ( )

A.亚热带、湿润区 B.中温带、半湿润区

C.寒温带、湿润区 D.暖温带 、半湿润区

4、 我国青藏地区突出的自然特征是( )

A. 湿热 B. 酷寒 C. 干旱 D. 高寒

5、“截断巫山云雨,高峡出平湖”中的巫山,位于我国地势的第二阶梯与第 阶梯的分界线上。

D

D

三

6、图7是我国的四大地理区域示意图(图7中A、B、C、D代表区域1、2、3、4为不同的地理界线),读图,完成下列问题。

(1)图7中界限4是我国1月的等温线,此线的分布与我国 一线大体一致,也是A、D两大地理区域的分界线。

(2)干旱的自然环境,是图7中B区域的农业生产以畜牧业为主,有灌溉水源的地方发展

农业,其灌溉水源主要来自河水、 、地下水。

(3) 图8是沿着我国36°N绘制的地形剖面图,字母a位于图7的 地理界线上(填数字)。

(4)D区域中黄土高原的人们喜唱“信天游”,这一黄土风情是由当地古老文明和独特的

共同形成的。

秦岭——淮河

灌溉

高山冰雪融水

3

地理环境

7、每年春天,都有一抹耀眼的金黄,自南向北缓缓掠过神州的原野。如图反映了中国油菜花分布状况。

(1)我国最佳观赏油菜花的地点主要分布在A____(山脉)﹣﹣淮河一线以南的____地区(四大地理区域)。

(2)摄影爱好者小华为某杂志拍摄一期油菜花专辑图片,他需要追逐不同花期的油菜花进行拍摄。青海门源油菜花较江西婺源油菜花开花晚的主要原因可能是

。

秦岭

南方

纬度、地形

(3)甲地油菜花区主要分布在大兴安岭以西的 ___ _(地形区),这里是我国四大牧区之一,其地表特征是 。

A.雪山连绵B.千沟万壑C.地表崎岖D.一望无垠

(4)油菜属于油料作物,开花可供人们观赏。据图可知,我国大部分油菜花区集中分布在____流域。图中为小华拍摄的长江三角洲油菜花田,请你就如何充分利用油菜花资源发展当地经济,提出一条合理化建议。____。

内蒙古高原

长江

旅游业

D

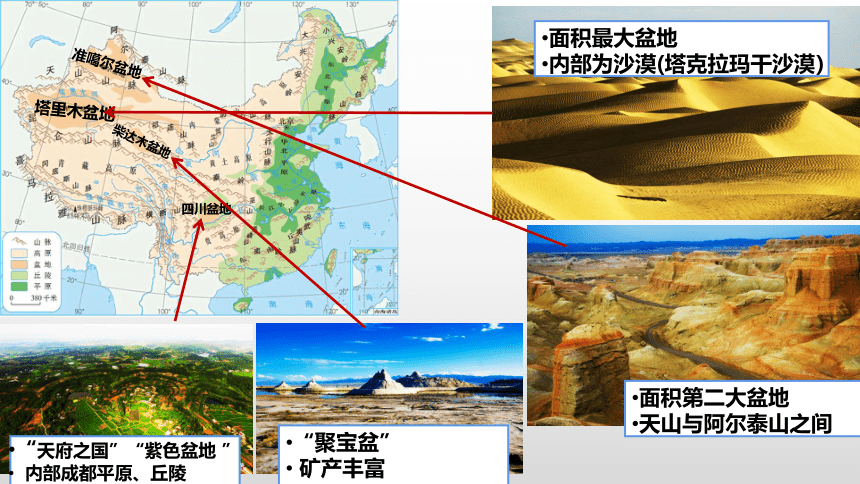

地形特点:

地形类型多样

山区面积广大

采矿

旅游

林业

农业

牧业

交通

地势特点:

西高东低

呈阶梯状分布

我国地势的影响

The topography of our country

对河流的影响

东

西

影响流向:自西向东奔入大海

影响流速:阶梯交界处水流急、落差大,水能资源丰富。

阶梯交界落差大、水流急

能源开发:阶梯交界处兴建水电站。

01

02

03

我国地势的影响

The topography of our country

内陆

沿海

对交通的影响

利:河水自西向东流,沟通了我国东西的交通,加强了沿海和内陆的联系。

弊:阶梯交界处的高大山脉成为我国东西交通上的巨大障碍。

我国7月平均气温分布图

冬季南北温差大

夏季普遍高温

(除青藏高原地区)

中国1月平均气温分布图

0℃等温线经过淮河

中国年降水量分布

变化趋势:

从东南沿海向西北内陆递减

中国年降水量分布

中国的干湿区

湿润区

半湿润区

干旱区

半干旱区

气候主要特征:

气候复杂多样

季风气候显著

热

带

季

风

气

候

亚

温

带

季

风

气

候

热

带

季

风

气

候

影响我国气候的季风有哪几种?他们分别来自哪里?

哪种季风可以为我国带来大量降水?

夏季风

冬季风、夏季风

冬季风:西北内陆

夏季风:东南海洋

知识归纳

纬度位置

中国1月平均气温分布图

知识归纳

海陆位置

中国年降水量分布图

知识归纳

地形

地形影响降水

迎风坡降水多,背风坡降水少

地形影响气温

海拔高,气温低,热量不足

—垂直地带性

1

第节

第二章 中国的自然环境 复习课

1、如下列图中区域地形分布正确的是( )

A. B.

C. D.

2、读我国地形类型构成示意图,下列叙述正确的是( )

A.地形复杂多样 B.高原占比最大

C.地形类型单一 D.山区面积狭小

3、下列云贵高原地形区叙述正确的是( )

A.云贵高原支离玻碎,沟壑纵横 B.云贵高原紫色土广布

C.云贵高原地表崎岖,石灰岩广布 D.附近雪山连绵,冰川广布

4、2020年12月8日,国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程:8848.86米。在我国与喜马拉雅山在地势上属于同一阶梯的地形区是( )

①青藏高原 ②天山 ③柴达木盆地 ④唐古拉山 ⑤内蒙古高原

A.①②③ B.①③⑤ C.①③④ D.②④⑤

A

A

c

c

5、关于我国地形地势对环境的影响,叙述不正确的是( )

A.有利于海洋湿润气流深入内地,形成降水

B.使我国许多大河滚滚东流,便利东西交通

C.平原面积广大,有利于种植业发展

D.在地势阶梯交界处蕴藏着丰富的水能资源

6、读沿我国32°N作的地形剖面图,下列有关图中数字和字母所代表地形区的描述,正确的是( )

A.图中自A至B至C,降水量逐渐减少

B.受地形因素影响,夏季①地区比③地区气温高

C.②处地形崎岖,多发生滑坡、泥石流灾害

D.④是长江中下游平原,濒临的⑤海域是渤海

c

c

第二大高原

辽阔坦荡,一望无垠

辽阔坦荡,一望无垠

草场广布

冰川广布,雪山连绵

平均海拔4000m以上

千沟万壑、支离破碎

水土流失严重

地表崎岖不平

喀斯特地貌广布

内蒙古高原

黄土高原

青藏高原

云贵高原

第二大高原

辽阔坦荡,一望无垠

面积最大盆地

内部为沙漠(塔克拉玛干沙漠)

面积第二大盆地

天山与阿尔泰山之间

“聚宝盆”

矿产丰富

“天府之国”“紫色盆地 ”

内部成都平原、丘陵

准噶尔盆地

柴达木盆地

塔里木盆地

四川盆地

黑土广布

沃野千里

冲积平原

黄土地

黄淮海平原

鱼米之乡

冲积平原

东北平原

华北平原

长江中下游平原

7、诗句“南国春意浓,北国正冰封”主要反映了我国气候的哪一特征( )

A.夏季普遍高温 B.季风气候显著

C.冬季南北温差大 D.雨热同期

8、下列各地形区中,夏季气温最低的是( )

A.云贵高原 B.内蒙古高原 C.青藏高原 D.黄土高原

9、下列地区,地处暖温带、半湿润地区的是( )

A.长江中下游平原 B.东北平原

C.塔里木盆地 D.华北平原

10、关于图中①②两地降水情况,描述正确的是( )

A.①②处于同一纬度,降水相同

B.①地降水比②地少

C.①地降水比②地多

D.无法判断两地降水情况

C

C

D

C

11、“我家住在黄土高坡,大风从坡上刮过,不管是西北风还是东南风,都是我的歌,我的歌……”。一曲《黄土高坡》唱醉了亿万听众。歌词中的西北风和东南风反映了我国的哪种气候特征( )

A.季风气候显著 B.气候复杂多样

C.南北温差大 D.海洋性特征明显

12、读我国东部地区三个城市气温曲线和降水柱状图回答下面1~3小题。

1)三个城市气候的共同特点是( )

A.雨热同期 B.降水丰富

C.气温年较差小 D.冬冷夏热

2)三个城市的位置自南向北依次是( )

A.①②③ B.①③② C.②③① D.②①③

3)导致三个城市气候差异大的主要自然因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置 C.地形 D.人类活动

13、(2020年结业考试)大连属于 气候,四季分明,气候宜人。

A

A

C

A

温带季风

14、每年5月22日是国际生物多样性日。我国植物资源丰富,据统计,我国约有高等植物3万多种,居世界前三位,其中特有植物种类约1.7万余种,如银杉、珙桐、银杏等,均为中国特有的珍稀濒危野生植物种类。世界上绝大多数植物都能在我国找到适合生长的环境,主要是得益于我国( )

A.季风气候显著,雨热同期 B.气候复杂多样

C.气候的大陆性特征显著 D.多特殊天气和气象灾害

15、2019年D月天气预报:受较强冷空气影响,本月30日我国大部分地区有明显降温,多个省区市的小伙伴需要棉裤护体。如图为“D月30日棉裤预警地图”。据此完成下面3道小题。

1)D月最可能是( )

A.12月 B.9月 C.7月 D.5月

2)图示日期,成都气温高于武汉的主要原因是

A.距海遥远,受海洋影响小

B.北有高山阻挡冷空气入侵

C.地处低纬,太阳辐射更强

D.南有高原阻挡冷空气入侵

B

A

B

3)图示“劝君穿着棉裤走,寒冷来袭不会抖”区域对应的气候类型主要有( )

①高原高山气候

②温带大陆性气候

③温带季风气候

④热带季风气候

⑤亚热带季风气候

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①④⑤

16、下列农业生产活动符合因地制宜原则的是( )

A. 在东北平原种植香蕉 B.在江南丘陵发展高寒牧业

C. 在内蒙古高原种植青稞 D.在大连沿海发展海水养殖

A

D

不同生长习性的农作物,种植在不同的温度带。

种植喜凉作物:春小麦、马铃薯、甜菜、大豆等,一年一熟。

两年三熟或一年两熟

一年两熟或一年三熟

一年三熟

种植喜温作物:冬小麦、棉花、花生等,两年三熟至一年两熟。

种植喜热作物:水稻、甘蔗、油菜等,一年两熟至三熟。

一年一熟

中国的干湿区

半湿润区

湿润区

半干旱区

干旱区

农业:水田耕作业

农业:旱作农业

农业:畜牧业为主

农业:畜牧为主,

少数灌溉农业或绿洲农业

寒潮

以北方为主

洪涝

台风

气象的灾害

以南方为主

冬季风

夏季风

夏季风

候鸟式养老,是一种特殊的养老生活。随着季节变化,不少老年人冬季选择到温暖的地方,就像鸟儿一样随着气候变换选择不同的地域环境栖息。

最适合候鸟式养老人群冬季生活的区域是?

1. “天涯海角隆冬暖,青藏高原盛夏寒”,影响诗句中两地气候特征的主要因素( )

A. 纬度位置,海陆位置 B.海陆位置,地形

C. 纬度位置,地形 D.都是纬度位置

2.年6月9至10日,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行,青岛和大连都是海滨城市,下列关于两地共同的地理特征的描述,属于天气的是( )

A. 夏季盛行东南季风 B.1月份最冷,8月份最热

C. 会议期间无明显降雨 D.四季分明,冬无严寒,夏无酷

经典题型

c

c

3、我们家乡大连所在的温度带和干湿地区是 ( )

A.亚热带、湿润区 B.中温带、半湿润区

C.寒温带、湿润区 D.暖温带 、半湿润区

4、 我国青藏地区突出的自然特征是( )

A. 湿热 B. 酷寒 C. 干旱 D. 高寒

5、“截断巫山云雨,高峡出平湖”中的巫山,位于我国地势的第二阶梯与第 阶梯的分界线上。

D

D

三

6、图7是我国的四大地理区域示意图(图7中A、B、C、D代表区域1、2、3、4为不同的地理界线),读图,完成下列问题。

(1)图7中界限4是我国1月的等温线,此线的分布与我国 一线大体一致,也是A、D两大地理区域的分界线。

(2)干旱的自然环境,是图7中B区域的农业生产以畜牧业为主,有灌溉水源的地方发展

农业,其灌溉水源主要来自河水、 、地下水。

(3) 图8是沿着我国36°N绘制的地形剖面图,字母a位于图7的 地理界线上(填数字)。

(4)D区域中黄土高原的人们喜唱“信天游”,这一黄土风情是由当地古老文明和独特的

共同形成的。

秦岭——淮河

灌溉

高山冰雪融水

3

地理环境

7、每年春天,都有一抹耀眼的金黄,自南向北缓缓掠过神州的原野。如图反映了中国油菜花分布状况。

(1)我国最佳观赏油菜花的地点主要分布在A____(山脉)﹣﹣淮河一线以南的____地区(四大地理区域)。

(2)摄影爱好者小华为某杂志拍摄一期油菜花专辑图片,他需要追逐不同花期的油菜花进行拍摄。青海门源油菜花较江西婺源油菜花开花晚的主要原因可能是

。

秦岭

南方

纬度、地形

(3)甲地油菜花区主要分布在大兴安岭以西的 ___ _(地形区),这里是我国四大牧区之一,其地表特征是 。

A.雪山连绵B.千沟万壑C.地表崎岖D.一望无垠

(4)油菜属于油料作物,开花可供人们观赏。据图可知,我国大部分油菜花区集中分布在____流域。图中为小华拍摄的长江三角洲油菜花田,请你就如何充分利用油菜花资源发展当地经济,提出一条合理化建议。____。

内蒙古高原

长江

旅游业

D

地形特点:

地形类型多样

山区面积广大

采矿

旅游

林业

农业

牧业

交通

地势特点:

西高东低

呈阶梯状分布

我国地势的影响

The topography of our country

对河流的影响

东

西

影响流向:自西向东奔入大海

影响流速:阶梯交界处水流急、落差大,水能资源丰富。

阶梯交界落差大、水流急

能源开发:阶梯交界处兴建水电站。

01

02

03

我国地势的影响

The topography of our country

内陆

沿海

对交通的影响

利:河水自西向东流,沟通了我国东西的交通,加强了沿海和内陆的联系。

弊:阶梯交界处的高大山脉成为我国东西交通上的巨大障碍。

我国7月平均气温分布图

冬季南北温差大

夏季普遍高温

(除青藏高原地区)

中国1月平均气温分布图

0℃等温线经过淮河

中国年降水量分布

变化趋势:

从东南沿海向西北内陆递减

中国年降水量分布

中国的干湿区

湿润区

半湿润区

干旱区

半干旱区

气候主要特征:

气候复杂多样

季风气候显著

热

带

季

风

气

候

亚

温

带

季

风

气

候

热

带

季

风

气

候

影响我国气候的季风有哪几种?他们分别来自哪里?

哪种季风可以为我国带来大量降水?

夏季风

冬季风、夏季风

冬季风:西北内陆

夏季风:东南海洋

知识归纳

纬度位置

中国1月平均气温分布图

知识归纳

海陆位置

中国年降水量分布图

知识归纳

地形

地形影响降水

迎风坡降水多,背风坡降水少

地形影响气温

海拔高,气温低,热量不足

—垂直地带性

同课章节目录