高中语文部编版选择性必修上册第二单元 6 兼爱 课件 (共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修上册第二单元 6 兼爱 课件 (共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 134.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-01 07:44:00 | ||

图片预览

文档简介

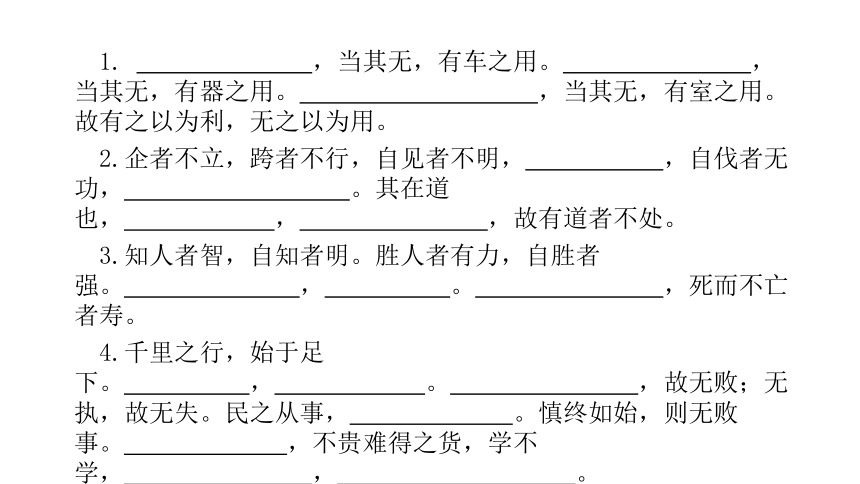

1. ,当其无,有车之用。 ,当其无,有器之用。 ,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

2.企者不立,跨者不行,自见者不明, ,自伐者无功, 。其在道也, , ,故有道者不处。

3.知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。 , 。 ,死而不亡者寿。

4.千里之行,始于足下。 , 。 ,故无败;无执,故无失。民之从事, 。慎终如始,则无败事。 ,不贵难得之货,学不学, , 。

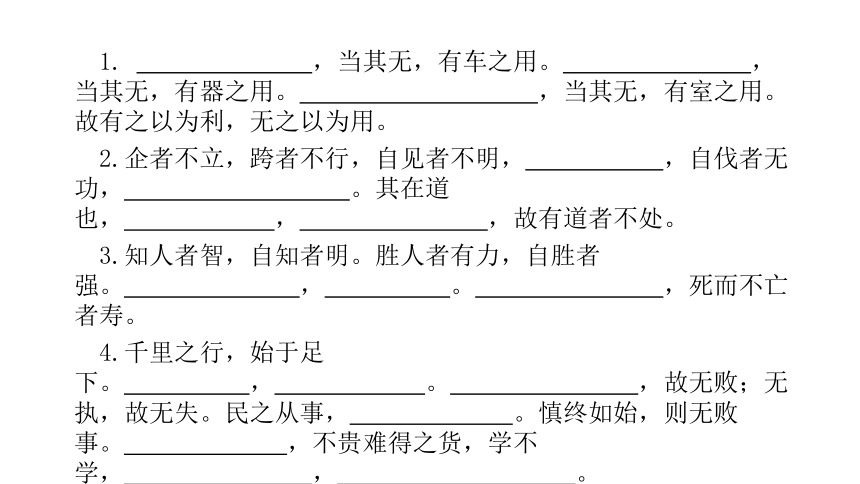

解释下列加点字含义

埏埴以为器

②企者不立

③有道者不处

④自知者明

⑤自胜者强

⑥自是者不彰

⑦常于几成而败之

⑧复众人之所过

⑨吾为其无用而掊之

⑩夫子固拙于用大矣

?何不虑以为大樽而浮乎江湖

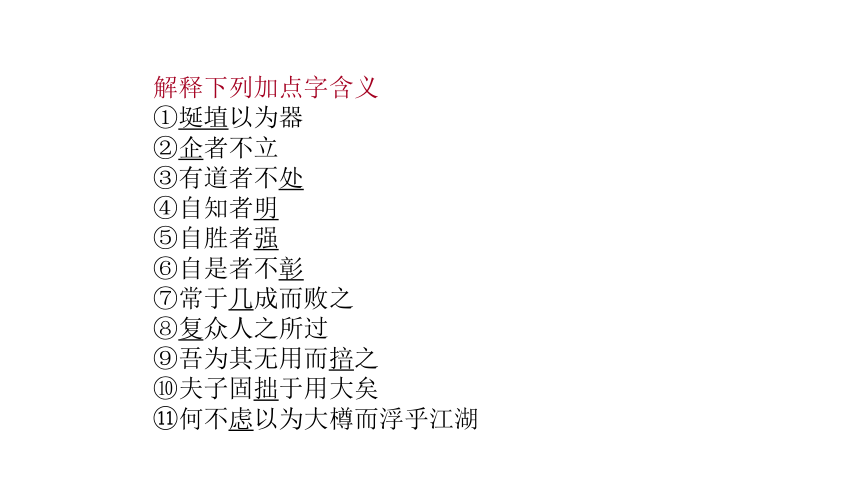

词类活用

①我树之成而实五石

②吴王使之将

③我树之成而实五石

④是以圣人欲不欲

⑥不贵难得之货

⑦其坚不能自举也

⑧夫子固拙于用大矣

找出通假字,并解释

其在道也,曰余食赘行

其脆易泮 “泮”同

九层之台,起于累土

宋人有善为不龟手之药者

我世世为洴澼絖

客得之,以说吴王

兼爱

《墨子》

墨子

墨子,名翟,春秋末期战国初期宋国人?。贵族后裔?,曾担任宋国大夫??。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。

初学儒,后自成学派,广收门徒,游说诸侯,使墨学成为当时的显学。

墨子是一个有相当文化知识,又比较接近工农小生产者的士人,他自诩说“上无君上之事,下无耕农之难”,是一个同情“农与工肆之人”的士人。虽然其先祖是贵族,但墨子却是中国历史上唯一的农民出身的哲学家。作为一个平民,墨子在少年时代做过牧童,学过木工。在科技方面颇有成就,据说他制作守城器械的本领比公输班还要高明。被成为“科圣”。

墨子的主要思想

政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作,各尽所能。主张量工分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官要“兴万民之礼,除万民之害”。为民要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育的目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取诸侯国的支持。

《墨子》

《墨子》一书,是墨子及其弟子以及后期墨家著述的汇编。其内容涉及哲学、政治、逻辑、科技、军事等,堪称古代的一部百科全书。据《汉书·艺文志》记载,原有七十一篇,今存五十三篇。一般认为其中《兼爱》《非攻》《尚贤》《尚同》等篇,体现了墨子本人的主要思想。

儒墨显学---《韩非子.显学》:"世之显学,儒、墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也"。”这是指韩非子所处时代的情况。在不同的时代有不同的显学。

儒墨两家是先秦最早形成的两个学派,这两个学派在如何对待传统的宗法制度和礼乐文化的问题上产生了一系列的争论。他们的争论揭开了百家争鸣的序幕,影响极为深远。汉武帝以后,儒家取得了独尊的地位,墨家作为一个学派逐渐消失无闻。

题目解说

“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想。

所谓“兼爱”就是跳出自爱的狭小圈子,一律平等、不分亲疏厚薄地互相关爱。即反对人对人压迫,主张对待别人就像对待自己一样,尽力去帮助别人。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处上。

第一段

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,必须知道祸乱从哪里产生,于是能对他进行治理;如果不知道祸乱从哪里产生,就不能进行治理。 (这就)好像医生治疗人的疾病一样,必须知道疾病产生的根源,于是能进行医治;如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。治理祸乱又何尝不是这样?必须知道祸乱产生的根源,才能进行治理;如果不知道祸乱产生的根源,就不能治理。

议论的焦点:圣人治理天下当“必知乱之所自起”,即“祸乱产生的根源”。

第二段

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不考察祸乱产生的根源。尝试考察混乱从哪里产生呢?起于人与人不爱。臣和子不孝敬君和父,就是所说的乱。儿子爱自己而不爱父亲,所以使父亲受损失而自己获益;弟弟爱自己而不爱兄长,所以使兄长受损失而自己获益;臣下爱自己而不爱君上,所以使君上受损失而自己获益: 这就是所谓混乱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

(反过来) ,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所说的混乱。父亲爱自己而不爱儿子,所以使儿子受损失而自己受益;兄长爱自己而不爱弟弟,所以使弟弟受损失而自己获益;君上爱自己 而不爱臣下,所以使臣下受损失而自己获益。这是为什么呢?都是起于不相爱。

虽至天下之为盗贼者亦然,盗爱其室,不爱其异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。

即使是天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家来使自己的家受益;盗贼只爱自身,不爱别人,所以残害别人来使自己获益。这是什么原因呢?都起于不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

即使卿大夫相互扰乱封地,诸侯相互攻伐封国,也是这样。卿大夫各爱他自己的封地,不爱别人的封地,所以扰乱别人的封地来使自己的封地获益;诸侯各自爱他自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家来使自己的国家获益。天下的纷乱之事,全都在这里了。

第二段

1论述产生祸乱的原因都是不相爱。

2身边的亲疏:父子弟兄君臣,层层递进。结论:不相爱。

3推及到盗贼大夫诸侯同为此理。

第三段

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡有。犹有盗贼乎?故视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。假若天下都能相亲相爱,爱别人就象爱自己,还能有不孝的吗?看待父亲、兄弟和君上象自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的吗?看待弟弟、儿子与臣下象自己一样,怎么会做出不慈的事呢?所以不孝不慈都没有了。还有盗贼吗?看待别人的家象自己的家一样,谁会盗窃?看待别人就象自己一样,谁会害人?所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。

还有卿大夫相互侵扰封地,诸侯相互攻伐封国吗?看待别人的家族就象自己的家族,谁会侵犯?看待别人的封国就象自己的 封国,谁会攻伐?所以大夫相互侵扰家族、诸侯相互攻伐封国又没有了。假若天下的人都相亲相爱,国家与国家不相互攻伐,家族与家族不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,像这样,天下也就治理得好了。

运用假设论证,阐述天下若“兼相爱”就不会出现不孝、不慈、盗贼横行,卿大夫相互袭扰、诸侯相互攻伐的现象,从而获得太平安定的政治局面。

第四段

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰:“不可以不劝爱人者,此也。”

所以圣人是把治理天下作为自己的事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱就会治理好,相互憎恶则会混乱。所以墨子说:“不能不鼓励爱别人”,启发就在此。

得出结论:兼相爱则治,交相恶则乱。

儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有何异同?

同:二者都主张“仁”。

二者都提倡公利,反对私利。

异:儒家的仁爱思想从家庭血缘中引申出来,从自我开始层层外推,从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。儒家虽然也强调“爱”,但这种爱是有差别,有等级,有亲疏远近之分的。

墨家认为造成混乱的主要原因是“不相爱”,因此提倡“兼爱”,即要求人们爱人如己,彼此之间不存在血缘和等级差别观念。

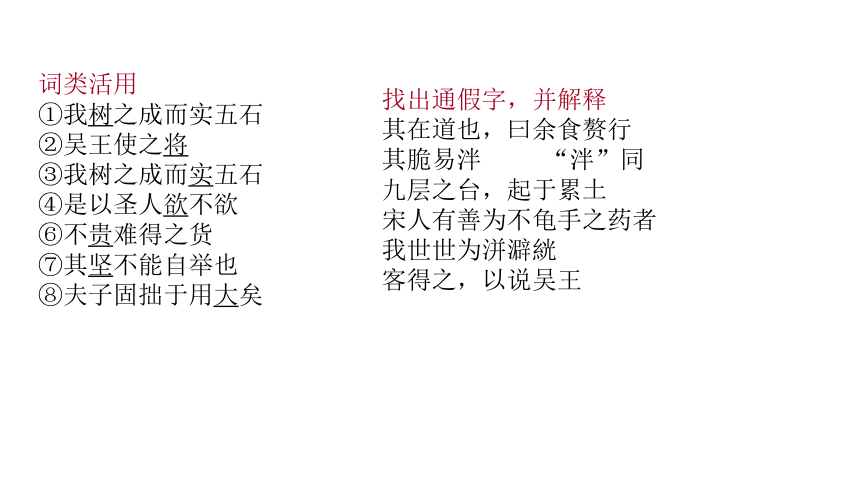

2.企者不立,跨者不行,自见者不明, ,自伐者无功, 。其在道也, , ,故有道者不处。

3.知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。 , 。 ,死而不亡者寿。

4.千里之行,始于足下。 , 。 ,故无败;无执,故无失。民之从事, 。慎终如始,则无败事。 ,不贵难得之货,学不学, , 。

解释下列加点字含义

埏埴以为器

②企者不立

③有道者不处

④自知者明

⑤自胜者强

⑥自是者不彰

⑦常于几成而败之

⑧复众人之所过

⑨吾为其无用而掊之

⑩夫子固拙于用大矣

?何不虑以为大樽而浮乎江湖

词类活用

①我树之成而实五石

②吴王使之将

③我树之成而实五石

④是以圣人欲不欲

⑥不贵难得之货

⑦其坚不能自举也

⑧夫子固拙于用大矣

找出通假字,并解释

其在道也,曰余食赘行

其脆易泮 “泮”同

九层之台,起于累土

宋人有善为不龟手之药者

我世世为洴澼絖

客得之,以说吴王

兼爱

《墨子》

墨子

墨子,名翟,春秋末期战国初期宋国人?。贵族后裔?,曾担任宋国大夫??。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。

初学儒,后自成学派,广收门徒,游说诸侯,使墨学成为当时的显学。

墨子是一个有相当文化知识,又比较接近工农小生产者的士人,他自诩说“上无君上之事,下无耕农之难”,是一个同情“农与工肆之人”的士人。虽然其先祖是贵族,但墨子却是中国历史上唯一的农民出身的哲学家。作为一个平民,墨子在少年时代做过牧童,学过木工。在科技方面颇有成就,据说他制作守城器械的本领比公输班还要高明。被成为“科圣”。

墨子的主要思想

政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作,各尽所能。主张量工分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官要“兴万民之礼,除万民之害”。为民要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育的目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取诸侯国的支持。

《墨子》

《墨子》一书,是墨子及其弟子以及后期墨家著述的汇编。其内容涉及哲学、政治、逻辑、科技、军事等,堪称古代的一部百科全书。据《汉书·艺文志》记载,原有七十一篇,今存五十三篇。一般认为其中《兼爱》《非攻》《尚贤》《尚同》等篇,体现了墨子本人的主要思想。

儒墨显学---《韩非子.显学》:"世之显学,儒、墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也"。”这是指韩非子所处时代的情况。在不同的时代有不同的显学。

儒墨两家是先秦最早形成的两个学派,这两个学派在如何对待传统的宗法制度和礼乐文化的问题上产生了一系列的争论。他们的争论揭开了百家争鸣的序幕,影响极为深远。汉武帝以后,儒家取得了独尊的地位,墨家作为一个学派逐渐消失无闻。

题目解说

“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想。

所谓“兼爱”就是跳出自爱的狭小圈子,一律平等、不分亲疏厚薄地互相关爱。即反对人对人压迫,主张对待别人就像对待自己一样,尽力去帮助别人。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处上。

第一段

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,必须知道祸乱从哪里产生,于是能对他进行治理;如果不知道祸乱从哪里产生,就不能进行治理。 (这就)好像医生治疗人的疾病一样,必须知道疾病产生的根源,于是能进行医治;如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。治理祸乱又何尝不是这样?必须知道祸乱产生的根源,才能进行治理;如果不知道祸乱产生的根源,就不能治理。

议论的焦点:圣人治理天下当“必知乱之所自起”,即“祸乱产生的根源”。

第二段

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不考察祸乱产生的根源。尝试考察混乱从哪里产生呢?起于人与人不爱。臣和子不孝敬君和父,就是所说的乱。儿子爱自己而不爱父亲,所以使父亲受损失而自己获益;弟弟爱自己而不爱兄长,所以使兄长受损失而自己获益;臣下爱自己而不爱君上,所以使君上受损失而自己获益: 这就是所谓混乱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

(反过来) ,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所说的混乱。父亲爱自己而不爱儿子,所以使儿子受损失而自己受益;兄长爱自己而不爱弟弟,所以使弟弟受损失而自己获益;君上爱自己 而不爱臣下,所以使臣下受损失而自己获益。这是为什么呢?都是起于不相爱。

虽至天下之为盗贼者亦然,盗爱其室,不爱其异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。

即使是天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家来使自己的家受益;盗贼只爱自身,不爱别人,所以残害别人来使自己获益。这是什么原因呢?都起于不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

即使卿大夫相互扰乱封地,诸侯相互攻伐封国,也是这样。卿大夫各爱他自己的封地,不爱别人的封地,所以扰乱别人的封地来使自己的封地获益;诸侯各自爱他自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家来使自己的国家获益。天下的纷乱之事,全都在这里了。

第二段

1论述产生祸乱的原因都是不相爱。

2身边的亲疏:父子弟兄君臣,层层递进。结论:不相爱。

3推及到盗贼大夫诸侯同为此理。

第三段

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡有。犹有盗贼乎?故视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。假若天下都能相亲相爱,爱别人就象爱自己,还能有不孝的吗?看待父亲、兄弟和君上象自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的吗?看待弟弟、儿子与臣下象自己一样,怎么会做出不慈的事呢?所以不孝不慈都没有了。还有盗贼吗?看待别人的家象自己的家一样,谁会盗窃?看待别人就象自己一样,谁会害人?所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。

还有卿大夫相互侵扰封地,诸侯相互攻伐封国吗?看待别人的家族就象自己的家族,谁会侵犯?看待别人的封国就象自己的 封国,谁会攻伐?所以大夫相互侵扰家族、诸侯相互攻伐封国又没有了。假若天下的人都相亲相爱,国家与国家不相互攻伐,家族与家族不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,像这样,天下也就治理得好了。

运用假设论证,阐述天下若“兼相爱”就不会出现不孝、不慈、盗贼横行,卿大夫相互袭扰、诸侯相互攻伐的现象,从而获得太平安定的政治局面。

第四段

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰:“不可以不劝爱人者,此也。”

所以圣人是把治理天下作为自己的事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱就会治理好,相互憎恶则会混乱。所以墨子说:“不能不鼓励爱别人”,启发就在此。

得出结论:兼相爱则治,交相恶则乱。

儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有何异同?

同:二者都主张“仁”。

二者都提倡公利,反对私利。

异:儒家的仁爱思想从家庭血缘中引申出来,从自我开始层层外推,从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。儒家虽然也强调“爱”,但这种爱是有差别,有等级,有亲疏远近之分的。

墨家认为造成混乱的主要原因是“不相爱”,因此提倡“兼爱”,即要求人们爱人如己,彼此之间不存在血缘和等级差别观念。