6.《兼爱》课件36张PPT 2020—2021学年统编版高中语文选择性必修上册第二单元

文档属性

| 名称 | 6.《兼爱》课件36张PPT 2020—2021学年统编版高中语文选择性必修上册第二单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 840.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-22 06:54:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

《墨子》

【导入】设疑激趣

在中国文化史上,我们提到中国文化主流的时候,往往“儒道”并称,但是在战国时期,却没有这样的并称,而当时最显著的两个学派是“儒墨”或“孔墨”,韩非子说:“世之显学,儒墨也!”这说明在先秦时期,墨家是非常显赫的。然而在后代,一直到清代以前,研究墨子的人却非常少,墨子到底是一个怎样的人呢

墨子,名翟,战国时鲁国人(或说宋国人),墨家学派创始人,思想家、教育家、科学家、军事家。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。墨

家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。墨子创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。被后世尊称为“科圣”,墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。

春秋战国时期,是中国社会的大转型时期。旧的政治、经济秩序乃至社会伦理秩序渐趋崩解,而新的政治经济秩序和社会伦理秩序尚未完全建立起来,一切都处在迅速的变更中。到处充满着大国攻小国、大家篡小家、强凌弱、众暴寡、诈谋愚、贵傲贱的不合理现象。甚至出现下层人民被迫“易子而食”的惨状。在这样一个动荡不安的时代里,一位伟大的人道主义者,一位伟大的哲学家、社会活动家、教育家和“国际”和平主义的倡导者诞生了——他就是墨子。

背景

非攻,反对侵略战争;推崇节约,反对铺张浪费,节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。

因为墨家思想独有的政治属性,兼之西汉汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的政策,墨家不断遭到打压,并逐渐失去了存身的现实基础 。

这样一个影响巨大的人物,为何后来却销声匿迹了呢 墨子的思想到底有哪些 为何他的学术后来淹没了呢 我们现在学习墨子有怎样的价值和意义呢 今天,带着这些疑问和思考,让我们一起走进墨子。

文言释疑:共同解决预习过程中未解决的字词句的障碍。

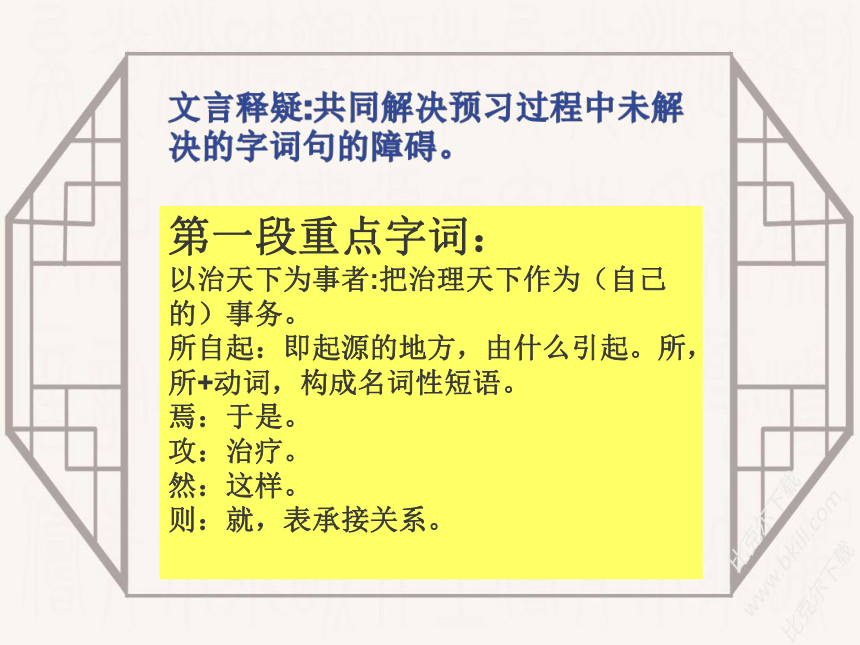

第一段重点字词:

以治天下为事者:把治理天下作为(自己的)事务。

所自起:即起源的地方,由什么引起。所,所+动词,构成名词性短语。

焉:于是。

攻:治疗。

然:这样。

则:就,表承接关系。

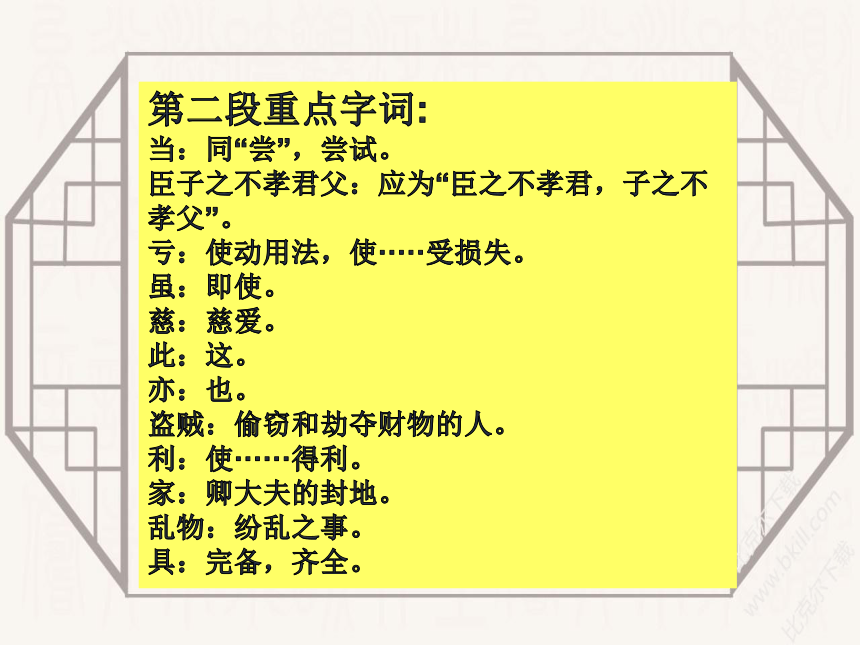

第二段重点字词:

当:同“尝”,尝试。

臣子之不孝君父:应为“臣之不孝君,子之不孝父”。

亏:使动用法,使·····受损失。

虽:即使。

慈:慈爱。

此:这。

亦:也。

盗贼:偷窃和劫夺财物的人。

利:使······得利。

家:卿大夫的封地。

乱物:纷乱之事。

具:完备,齐全。

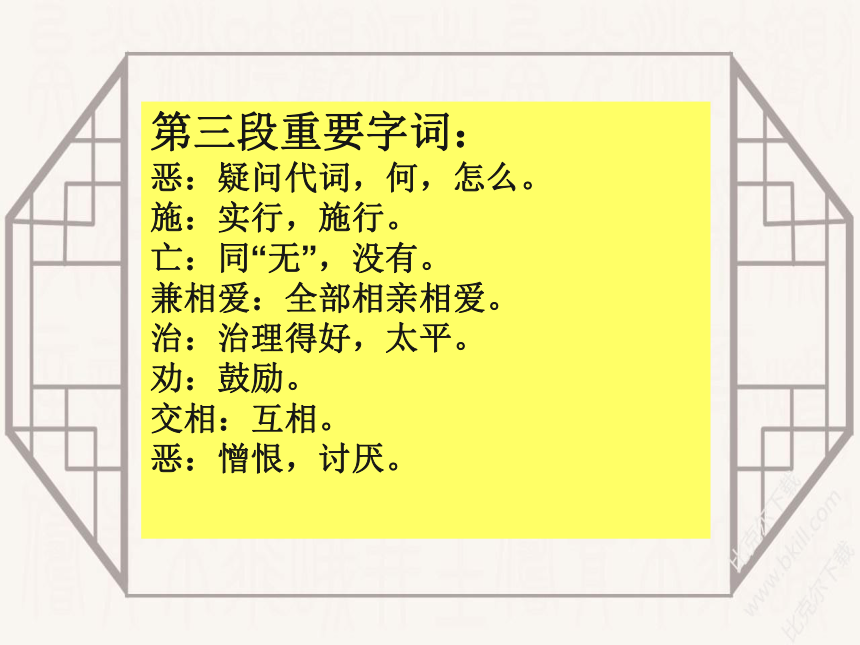

第三段重要字词:

恶:疑问代词,何,怎么。

施:实行,施行。

亡:同“无”,没有。

兼相爱:全部相亲相爱。

治:治理得好,太平。

劝:鼓励。

交相:互相。

恶:憎恨,讨厌。

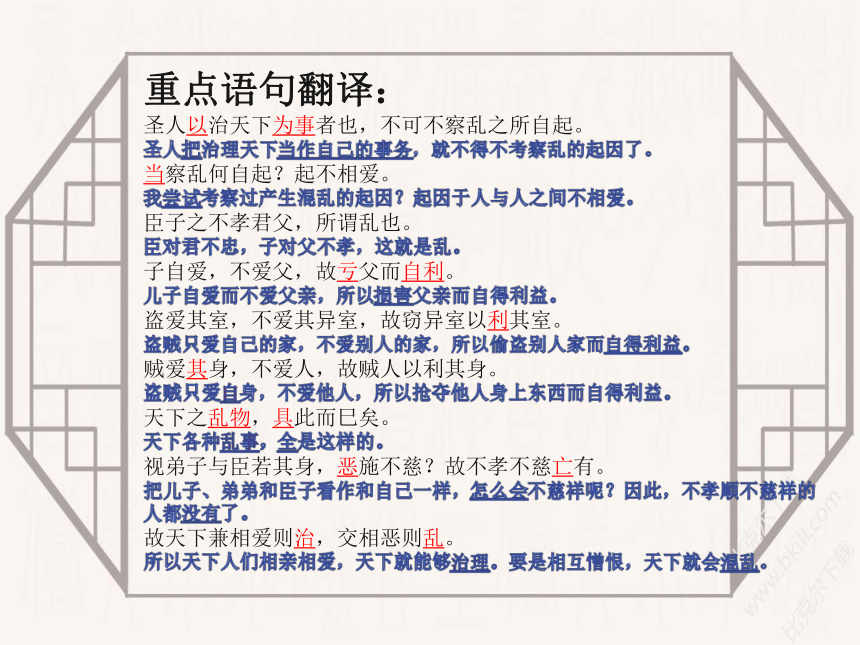

重点语句翻译:

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

圣人把治理天下当作自己的事务,就不得不考察乱的起因了。

当察乱何自起?起不相爱。

我尝试考察过产生混乱的起因?起因于人与人之间不相爱。

臣子之不孝君父,所谓乱也。

臣对君不忠,子对父不孝,这就是乱。

子自爱,不爱父,故亏父而自利。

儿子自爱而不爱父亲,所以损害父亲而自得利益。

盗爱其室,不爱其异室,故窃异室以利其室。

盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以偷盗别人家而自得利益。

贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。

盗贼只爱自身,不爱他人,所以抢夺他人身上东西而自得利益。

天下之乱物,具此而巳矣。

天下各种乱事,全是这样的。

视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡有。

把儿子、弟弟和臣子看作和自己一样,怎么会不慈祥呢?因此,不孝顺不慈祥的人都没有了。

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

所以天下人们相亲相爱,天下就能够治理。要是相互憎恨,天下就会混乱。

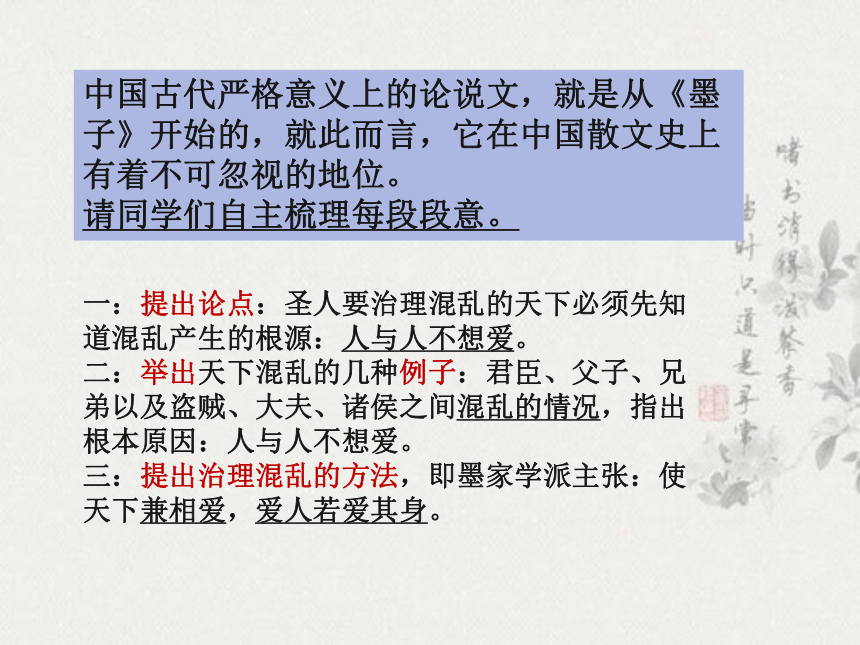

中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的,就此而言,它在中国散文史上有着不可忽视的地位。

请同学们自主梳理每段段意。

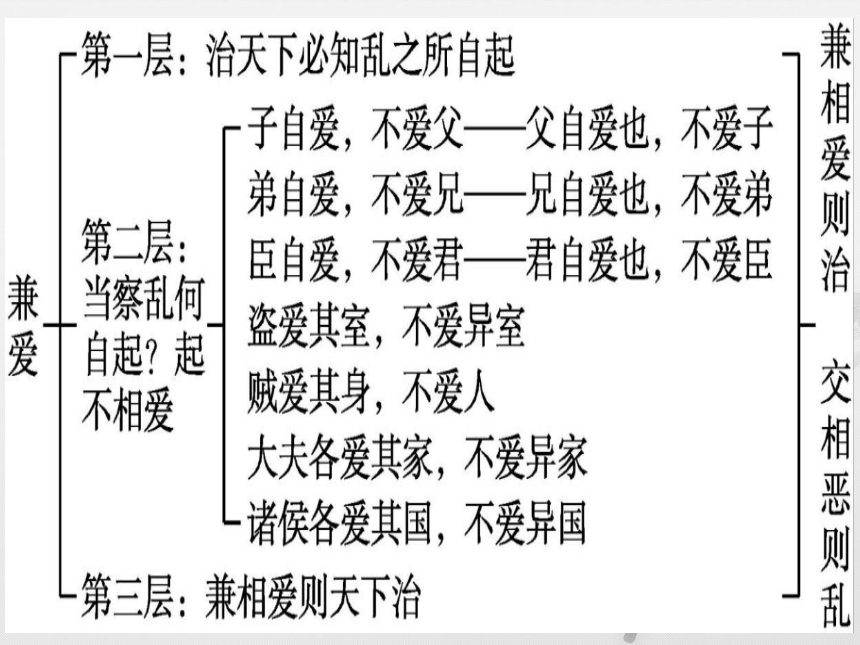

一:提出论点:圣人要治理混乱的天下必须先知道混乱产生的根源:人与人不想爱。

二:举出天下混乱的几种例子:君臣、父子、兄弟以及盗贼、大夫、诸侯之间混乱的情况,指出根本原因:人与人不想爱。

三:提出治理混乱的方法,即墨家学派主张:使天下兼相爱,爱人若爱其身。

思考:本文使用了哪些论证方法

明确:

比喻论证:如:譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?

正面举例论证:如:臣子之不孝君父,所谓乱也。//盗爱其室,不爱其异室,故窃异室以利其室。//大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。

反面假设论证:如:若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?

解读“兼爱”——字源分析,明确含义

《说文解字》:兼,并也。从又持秝。兼持二禾,秉持一禾。

(手握两禾,有全部,都的意思。)

兼——手持二禾,并也。有兼顾、全部之意。兼爱就是全都爱。

请大家从课文中找一找,墨子对兼爱具体的描述。

明确:

若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?······故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者亡有。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

通过这段具体的描述,能否总结出“兼爱”的特点

明确:

“兼爱”就是一种“无亲疏远近,无等级、无差别的平等的一视同仁的爱。

补充《墨子》相关内容:“爱人者,人亦从而爱之;利人者,人亦从而利之。恶人者,人必从而恶之;害人者,人必从而害之。”分析墨子的“兼爱”与“相利”之间的关系。

明确:“兼相爱”与“交相利”并举,把爱人和利己统一起来。这反映出墨子在以“兼相爱”之名行“交相利”之实的良苦用心,人们在兼相爱的同时必须交相利,爱如果不和利相结合,那一定是空洞的,虚幻的。

即:相爱交利

解读“兼爱“——结合背景 对比探究””

任何一种思想的产生都离不开时代的土壤,那么墨子生活的社会是什么样的状况呢 从文中找相关语句。

明确:

国与国相攻(相互战争),家与家相篡(相互掠夺),人与人相贼(相互残害)君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝。到处都在杀人,群臣、父子这两个当时最重要的关系都出现了问题,是一个充满杀戮、充满血腥的时代,是一个人伦意识极为淡薄的时代。

参考:儒家的仁爱思想是从家庭血缘亲情中引申出来的,习惯于从自我开始层层外推:我自己——我的直系血亲——百姓——万物。就是从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。也就是先爱自己人,后爱别的人;先爱父母子女,后爱父老乡亲;先爱华夏族人,后爱少数民族。甚至同一层面,也有先后,比如先父母后子女,先国君后国民。因此,儒家虽然也强调“爱”,也提倡“泛爱众“,但是它的“爱”是有差别,有等级,有亲疏远近、高低贵贱之分的爱。

这和墨家明显不同。比如,儒家认为,两军交战,一旦一方胜了,不能赶尽杀绝,要留生路,甚至对方的兵车陷到泥潭,还应该去帮忙推车,那对于这种情况,墨子怎么看呢 墨子干脆就认为,两国就不应该交战。儒家虽然也爱了,但很显然爱的不够彻底,墨子把儒家的这种爱称为“别爱”。

在这种情况下,先秦诸子应运而生,他们为这个病态的社会奔走呼号,也为这个乱世开出了自己认为最好的药方,因此,彼此之间争论不休,这就是“百家争鸣”。墨子为这个社会开出了的药方是“兼爱”,也就是——依爱治国,但是以爱为名,他并不是第一人,在他之前,孔子已经开出了“仁爱”这个药方,那么我们来看看儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有什么不同

儒家这种“别爱”不能解决当时的社会问题吗 墨子在文中怎么分析的

子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

换句话说,是故诸侯不相爱,则必野战; 家主不相爱,则必相篡;人与人不相爱,则必相贼;君臣不相爱,则不惠忠; 父子不相爱,则不慈孝;兄弟不相爱,则不和调。天下之人皆不相爱,强必执弱,富必侮贫,贵必敖贱,诈必欺愚。凡天下祸篡怨恨,其所以起者, 以不相爱生也。

墨子认为,“别爱”的实质就是自私,因为你最爱的,是自己的父母。说到底,最爱的是自己。当然,这是墨子替儒家推导出来的。按照儒家的逻辑推导,是越亲的爱得越深,越疏的爱得越浅。当双方有利益冲突的时候,做儿子的,只爱自己,不爱父亲,因此损父利己(亏父而自利)。做臣民的,只爱自己,不爱君王,因此损君利己(亏君而自利)。同样,做父亲的,只爱自己,不爱儿子,因此损子利己(亏子而自利)。做君王的,只爱自己,不爱臣民,因此损臣利己(亏臣而自利)。至于国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,根子也在这里。诸侯只爱自己的国,不爱别人的国,所以损他国利己国(攻异国以利其国)。大夫只爱自己的家,不爱别人的家,所以损他家利己家(乱异家以利其家)。人民只爱自己,不爱别人,所以损他人利自己(贼人以利其身)。

所以,在墨子看来,儒家的爱不但无法医治这个混乱的社会,反而是造成社会乱象的主因。 因此, 墨子主张“兼以易别”,认为只有“兼以易别”的博爱,全然无私的爱才能实现理想的和谐世界,改变社会混乱和动荡的现象。

合作探究——探究墨家在历史中没落的原因

这样看来,“兼爱”真是太好了,是势在必行了,不过理论再好,没有可行性也是空谈。那么在当时的社会墨子的理想能实现吗

首先,墨子认为能不能实现

《墨子》:此何难之有焉?特上不以为政而士不以为行故也。

释义:这种兼爱有什么难实行的呢?只是居上位的人不用它行之于政,而士人不用它实之于行的缘故。

明确:墨子认为可以实现,不但能实现,而且简单易行。

就像少吃饭、穿粗衣、冲锋陷阵那么这样“天下百姓之所皆难”的事(有多难),只要统治者提倡都能做到。更何况兼爱还有好处,因为你爱别人,别人也会反过来爱你(爱人者,人必从而爱之);你帮助别人,别人也会反过来帮助你(利人者,人必从而利之)。这样利人利己、两全其美的事,怎么会做不到 反过来,如果你不爱别人,别人自然也不爱你;你不帮助别人,别人自然也不帮助你。这道理,难道还不简单吗

墨子认为,兼爱的难以实行,并不在理论本身,而在于人心。世人不愿吃自己兼爱的苦,却情愿享别人兼爱的福。世人尽管反对兼爱、但遇到利害关头的时候,便要去选择能够兼爱的朋友和他共事。其实,世人如能排除自私自利的心,视人入己,兼爱并不难行。

后来的历史为什么没有选择墨家

明确:

(1)墨子历史认识的局限性。

由于墨家是站在弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望,因而它成为战国时期一大学派。但是,这种“兼爱”的学说在封建等级社会能行得通吗 再者墨子所处的时代正值春秋末战国初,奴隶社会向封建社会过渡的时期。此时所出现的社会动乱并不是墨子所简单朴素理解的各方不兼爱,“交相恶”引起的,根本的则是社会生产力的发展所引起的。因此,墨子的这种兼爱的思想从根本上来说是一种理想主义,它根本是不会实现的。

(2)以血缘关系为基础的宗法等级观念根深蒂固。

中国古代是以血缘关系为纽带建立起来的宗法等级社会,自然亲情和人伦纲常被视如神圣。君权神授、君主就是法律、父权制、家长制和人情网等得到绝对认同。在这方面,儒家 “爱有等差”的原则直接为宗法等级辩护,得到历代统治者的青睐,儒学在汉代和南宋两次被奉为官方哲学便是明证。与此不同,墨子的兼爱要求视人之国、人之家乃至人之身若视其国、其家和其身,这淡化了人、己之别,直至隐蔽了吾之君、吾之父优于人之君、人之父的特权。更有甚者,兼爱中流露的天与人、上与下的平等、互惠和互利原则冲击了在上者的利益。

正因为如此,孟子抨击墨子的兼爱思想是禽兽逻辑,指出“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。爱自己的孩子,总比爱兄弟的孩子要多一些;爱兄弟的孩子,也总是比爱邻居的孩子要多一些。这是常理,也是常情、常识。这不需要讨论,每个人自己的经验就可以证明。(《孟子·滕文公下》)。孟子的看法在某种程度上代表了中国传统文化的主流意识和大众心理。由此,儒家与墨家一传一绝的不同命运也就在情理之中了。这样看来,孟子的观点是对的。我们基于血缘而形成的亲疏关系,是符合人性的。而墨家这种爱在乎人情,却走了极端,太过于理想化了,爱父母和爱陌生人一样,这超越了人性本身,太难以实现了,甚至会成为“伪善”。

(3)当时社会生活环境的制约。

兼爱”虽然不是评判一个人道德高下的标准,却也涉及到人的道德层面,当时社会秩序混乱,战争不止,百姓生活困苦,在这种情况下,几乎所有的人都在为了生存而奔命,反映出的都是人自利自保的天性,对自身的道德要求根本不高,因此“兼爱”这种高尚的道德情操不可能推行。

(4)中国人注重前者、热衷于义,淡漠后者、耻于言利。

孟子的“何必曰利”符合中国人耻于言利的大众心理和价值取向,为历代统治者所提倡, 墨子的尚利倾向却为中国人所不耻(至少在表面上是如此)。儒家与墨家不同的历史命运可以在其对中国人心理倾向和价值评判的一迎合、一逆忤中得到解释和说明。

(5)墨家代表的阶级利益,令统治者忌惮。

墨子出身平民,他的思想和利益需求自然充满了民本的特点,他的草根精神是统治者所畏惧的,更何况,墨家自己有一个300多人的武装力量,令统治者忌惮。

迁移拓展——探究墨家思想的现代意义和价值

历史没有选择墨家,那我们现在重提墨子、墨子思想是否还有意义和价值

明确:

(1)墨子主张在促进利益和谐的基础上实现世界的和谐。

兼爱要求人人关心爱护别人,交往时要相互尊重,爱人如己。在当今社会,随着社会的发展,人类在享受物质繁荣的同时,也正在经历着前所未有的人际危机。如拜金主义、享乐主义、道德缺失、诚信失落等问题导致人际关系日益冷淡和疏远。而且我国现在还处于社会主义初级阶段,生产力水平比较落后,贫富差距、城乡之间、沿海与内陆之间的差距日益拉大,在市场经济的环境下追求经济利益的最大化,道德的素质还有待提升,这些都是我们目前社会存在的不和谐的因素。交相利的时候,莫忘兼相爱,那么“三鹿奶粉”事件就不会再重演,坑蒙拐骗就不会再发生,我们和谐的社会主义市场经济一定会建成。而墨子主张的爱人如己、互利共赢的理想境界,不仅对当代中国的精神文明建设起着一定的推动作用,而且对和谐社会的创建也有积极的促进作用。

(2)“非攻”的思想,倡导国与国之间的平等友好,互不侵犯,有利于促进世界的和平和发展。

当今时代的主题是和平与发展,世界格局呈现多极化趋势,国与国之间良好关系的建立对和谐世界的建设具有重要的影响和作用。墨子的“兼爱”思想是为了达到全人类之间的相互关爱,这个范围已经超越了民族、种族的本身,而是把这种“大爱”传递到世界的每个角落。如果要实现真正意义上的和谐,就不仅仅只是关心自己身边的一个小的团体,还应在能力所及时,同样关爱整个社会乃至整个人类。墨子“兼爱”思想特别是“非攻”思想,对当今国际关系的处理具有重要的借鉴作用。

(3)墨子“兼爱”中的关注平民阶层生计思想与我们今天实行的以人为本”和谐社会的构建相切合,其“交相利”的目的也与我们市场经济追求平等互利、共同富裕的目标不谋而合。

可见,墨子的“兼爱”不是由于本身理论的不先进,反倒是由于其理论过于先进而超越了他生活的时代的承受能力而被统治者所排斥。我们这个时代对墨子的“兼爱”是有足够的承受力的,我们的政府也是可以接纳其积极思想的。而且今天关注的农民工、农村医疗保险、新农村建设、大学生就业等问题正是我们国家对低阶层民众的生计关心,这正体现了墨子“兼爱”思想的要求。虽然还不能完全达到,但正在努力的路上。

课堂总结

本课阐述了墨子“ ”的思想主张。文章从探究世乱的根源入手,从反面证明了“ ”的症结,然后对症下药,从正面指出治乱的灵丹妙药是“ ”,并具体阐述了什么是“兼相爱”和实施“兼相爱”的社会效果,从正面证明了“兼相爱”的重要性,最后告诫人们 “ ”。

天下兼相爱则治

乱何自起 起不相爱

兼相爱

兼相爱则治,交相恶则乱

余秋雨先生说:“如果要问我倾向何方,我会毫不犹豫地回答:墨家。虽然难于实行,却为天下提出了一种纯粹的爱的理想。这种理想就像天际的光照,虽不可触及,却让人明亮。”我们对待传统文化,既不能因为它在历史上被淹没或批判,就忽视它跨越时空的价值,也不能不加辨析全盘接受,而是应该结合现实,结合国情,取其精华,去其糟粕。

课后延伸

墨子所强调的十项思想主张“尚贤” “尚同” “兼爱”“非攻”“节用”“节葬”“非乐”“非命”“天志”“明鬼”中,“兼爱”是最根本、最核心的一项,请自主学习本单元的其他两篇文章——《非攻》和《尚贤》,并查阅相关资料,了解其他九项是怎样从“兼爱”中衍生和拓展出来的。

《墨子》

【导入】设疑激趣

在中国文化史上,我们提到中国文化主流的时候,往往“儒道”并称,但是在战国时期,却没有这样的并称,而当时最显著的两个学派是“儒墨”或“孔墨”,韩非子说:“世之显学,儒墨也!”这说明在先秦时期,墨家是非常显赫的。然而在后代,一直到清代以前,研究墨子的人却非常少,墨子到底是一个怎样的人呢

墨子,名翟,战国时鲁国人(或说宋国人),墨家学派创始人,思想家、教育家、科学家、军事家。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。墨

家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。墨子创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。被后世尊称为“科圣”,墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。

春秋战国时期,是中国社会的大转型时期。旧的政治、经济秩序乃至社会伦理秩序渐趋崩解,而新的政治经济秩序和社会伦理秩序尚未完全建立起来,一切都处在迅速的变更中。到处充满着大国攻小国、大家篡小家、强凌弱、众暴寡、诈谋愚、贵傲贱的不合理现象。甚至出现下层人民被迫“易子而食”的惨状。在这样一个动荡不安的时代里,一位伟大的人道主义者,一位伟大的哲学家、社会活动家、教育家和“国际”和平主义的倡导者诞生了——他就是墨子。

背景

非攻,反对侵略战争;推崇节约,反对铺张浪费,节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。

因为墨家思想独有的政治属性,兼之西汉汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的政策,墨家不断遭到打压,并逐渐失去了存身的现实基础 。

这样一个影响巨大的人物,为何后来却销声匿迹了呢 墨子的思想到底有哪些 为何他的学术后来淹没了呢 我们现在学习墨子有怎样的价值和意义呢 今天,带着这些疑问和思考,让我们一起走进墨子。

文言释疑:共同解决预习过程中未解决的字词句的障碍。

第一段重点字词:

以治天下为事者:把治理天下作为(自己的)事务。

所自起:即起源的地方,由什么引起。所,所+动词,构成名词性短语。

焉:于是。

攻:治疗。

然:这样。

则:就,表承接关系。

第二段重点字词:

当:同“尝”,尝试。

臣子之不孝君父:应为“臣之不孝君,子之不孝父”。

亏:使动用法,使·····受损失。

虽:即使。

慈:慈爱。

此:这。

亦:也。

盗贼:偷窃和劫夺财物的人。

利:使······得利。

家:卿大夫的封地。

乱物:纷乱之事。

具:完备,齐全。

第三段重要字词:

恶:疑问代词,何,怎么。

施:实行,施行。

亡:同“无”,没有。

兼相爱:全部相亲相爱。

治:治理得好,太平。

劝:鼓励。

交相:互相。

恶:憎恨,讨厌。

重点语句翻译:

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

圣人把治理天下当作自己的事务,就不得不考察乱的起因了。

当察乱何自起?起不相爱。

我尝试考察过产生混乱的起因?起因于人与人之间不相爱。

臣子之不孝君父,所谓乱也。

臣对君不忠,子对父不孝,这就是乱。

子自爱,不爱父,故亏父而自利。

儿子自爱而不爱父亲,所以损害父亲而自得利益。

盗爱其室,不爱其异室,故窃异室以利其室。

盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以偷盗别人家而自得利益。

贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。

盗贼只爱自身,不爱他人,所以抢夺他人身上东西而自得利益。

天下之乱物,具此而巳矣。

天下各种乱事,全是这样的。

视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡有。

把儿子、弟弟和臣子看作和自己一样,怎么会不慈祥呢?因此,不孝顺不慈祥的人都没有了。

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

所以天下人们相亲相爱,天下就能够治理。要是相互憎恨,天下就会混乱。

中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的,就此而言,它在中国散文史上有着不可忽视的地位。

请同学们自主梳理每段段意。

一:提出论点:圣人要治理混乱的天下必须先知道混乱产生的根源:人与人不想爱。

二:举出天下混乱的几种例子:君臣、父子、兄弟以及盗贼、大夫、诸侯之间混乱的情况,指出根本原因:人与人不想爱。

三:提出治理混乱的方法,即墨家学派主张:使天下兼相爱,爱人若爱其身。

思考:本文使用了哪些论证方法

明确:

比喻论证:如:譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?

正面举例论证:如:臣子之不孝君父,所谓乱也。//盗爱其室,不爱其异室,故窃异室以利其室。//大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。

反面假设论证:如:若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?

解读“兼爱”——字源分析,明确含义

《说文解字》:兼,并也。从又持秝。兼持二禾,秉持一禾。

(手握两禾,有全部,都的意思。)

兼——手持二禾,并也。有兼顾、全部之意。兼爱就是全都爱。

请大家从课文中找一找,墨子对兼爱具体的描述。

明确:

若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?······故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者亡有。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

通过这段具体的描述,能否总结出“兼爱”的特点

明确:

“兼爱”就是一种“无亲疏远近,无等级、无差别的平等的一视同仁的爱。

补充《墨子》相关内容:“爱人者,人亦从而爱之;利人者,人亦从而利之。恶人者,人必从而恶之;害人者,人必从而害之。”分析墨子的“兼爱”与“相利”之间的关系。

明确:“兼相爱”与“交相利”并举,把爱人和利己统一起来。这反映出墨子在以“兼相爱”之名行“交相利”之实的良苦用心,人们在兼相爱的同时必须交相利,爱如果不和利相结合,那一定是空洞的,虚幻的。

即:相爱交利

解读“兼爱“——结合背景 对比探究””

任何一种思想的产生都离不开时代的土壤,那么墨子生活的社会是什么样的状况呢 从文中找相关语句。

明确:

国与国相攻(相互战争),家与家相篡(相互掠夺),人与人相贼(相互残害)君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝。到处都在杀人,群臣、父子这两个当时最重要的关系都出现了问题,是一个充满杀戮、充满血腥的时代,是一个人伦意识极为淡薄的时代。

参考:儒家的仁爱思想是从家庭血缘亲情中引申出来的,习惯于从自我开始层层外推:我自己——我的直系血亲——百姓——万物。就是从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。也就是先爱自己人,后爱别的人;先爱父母子女,后爱父老乡亲;先爱华夏族人,后爱少数民族。甚至同一层面,也有先后,比如先父母后子女,先国君后国民。因此,儒家虽然也强调“爱”,也提倡“泛爱众“,但是它的“爱”是有差别,有等级,有亲疏远近、高低贵贱之分的爱。

这和墨家明显不同。比如,儒家认为,两军交战,一旦一方胜了,不能赶尽杀绝,要留生路,甚至对方的兵车陷到泥潭,还应该去帮忙推车,那对于这种情况,墨子怎么看呢 墨子干脆就认为,两国就不应该交战。儒家虽然也爱了,但很显然爱的不够彻底,墨子把儒家的这种爱称为“别爱”。

在这种情况下,先秦诸子应运而生,他们为这个病态的社会奔走呼号,也为这个乱世开出了自己认为最好的药方,因此,彼此之间争论不休,这就是“百家争鸣”。墨子为这个社会开出了的药方是“兼爱”,也就是——依爱治国,但是以爱为名,他并不是第一人,在他之前,孔子已经开出了“仁爱”这个药方,那么我们来看看儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有什么不同

儒家这种“别爱”不能解决当时的社会问题吗 墨子在文中怎么分析的

子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

换句话说,是故诸侯不相爱,则必野战; 家主不相爱,则必相篡;人与人不相爱,则必相贼;君臣不相爱,则不惠忠; 父子不相爱,则不慈孝;兄弟不相爱,则不和调。天下之人皆不相爱,强必执弱,富必侮贫,贵必敖贱,诈必欺愚。凡天下祸篡怨恨,其所以起者, 以不相爱生也。

墨子认为,“别爱”的实质就是自私,因为你最爱的,是自己的父母。说到底,最爱的是自己。当然,这是墨子替儒家推导出来的。按照儒家的逻辑推导,是越亲的爱得越深,越疏的爱得越浅。当双方有利益冲突的时候,做儿子的,只爱自己,不爱父亲,因此损父利己(亏父而自利)。做臣民的,只爱自己,不爱君王,因此损君利己(亏君而自利)。同样,做父亲的,只爱自己,不爱儿子,因此损子利己(亏子而自利)。做君王的,只爱自己,不爱臣民,因此损臣利己(亏臣而自利)。至于国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,根子也在这里。诸侯只爱自己的国,不爱别人的国,所以损他国利己国(攻异国以利其国)。大夫只爱自己的家,不爱别人的家,所以损他家利己家(乱异家以利其家)。人民只爱自己,不爱别人,所以损他人利自己(贼人以利其身)。

所以,在墨子看来,儒家的爱不但无法医治这个混乱的社会,反而是造成社会乱象的主因。 因此, 墨子主张“兼以易别”,认为只有“兼以易别”的博爱,全然无私的爱才能实现理想的和谐世界,改变社会混乱和动荡的现象。

合作探究——探究墨家在历史中没落的原因

这样看来,“兼爱”真是太好了,是势在必行了,不过理论再好,没有可行性也是空谈。那么在当时的社会墨子的理想能实现吗

首先,墨子认为能不能实现

《墨子》:此何难之有焉?特上不以为政而士不以为行故也。

释义:这种兼爱有什么难实行的呢?只是居上位的人不用它行之于政,而士人不用它实之于行的缘故。

明确:墨子认为可以实现,不但能实现,而且简单易行。

就像少吃饭、穿粗衣、冲锋陷阵那么这样“天下百姓之所皆难”的事(有多难),只要统治者提倡都能做到。更何况兼爱还有好处,因为你爱别人,别人也会反过来爱你(爱人者,人必从而爱之);你帮助别人,别人也会反过来帮助你(利人者,人必从而利之)。这样利人利己、两全其美的事,怎么会做不到 反过来,如果你不爱别人,别人自然也不爱你;你不帮助别人,别人自然也不帮助你。这道理,难道还不简单吗

墨子认为,兼爱的难以实行,并不在理论本身,而在于人心。世人不愿吃自己兼爱的苦,却情愿享别人兼爱的福。世人尽管反对兼爱、但遇到利害关头的时候,便要去选择能够兼爱的朋友和他共事。其实,世人如能排除自私自利的心,视人入己,兼爱并不难行。

后来的历史为什么没有选择墨家

明确:

(1)墨子历史认识的局限性。

由于墨家是站在弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望,因而它成为战国时期一大学派。但是,这种“兼爱”的学说在封建等级社会能行得通吗 再者墨子所处的时代正值春秋末战国初,奴隶社会向封建社会过渡的时期。此时所出现的社会动乱并不是墨子所简单朴素理解的各方不兼爱,“交相恶”引起的,根本的则是社会生产力的发展所引起的。因此,墨子的这种兼爱的思想从根本上来说是一种理想主义,它根本是不会实现的。

(2)以血缘关系为基础的宗法等级观念根深蒂固。

中国古代是以血缘关系为纽带建立起来的宗法等级社会,自然亲情和人伦纲常被视如神圣。君权神授、君主就是法律、父权制、家长制和人情网等得到绝对认同。在这方面,儒家 “爱有等差”的原则直接为宗法等级辩护,得到历代统治者的青睐,儒学在汉代和南宋两次被奉为官方哲学便是明证。与此不同,墨子的兼爱要求视人之国、人之家乃至人之身若视其国、其家和其身,这淡化了人、己之别,直至隐蔽了吾之君、吾之父优于人之君、人之父的特权。更有甚者,兼爱中流露的天与人、上与下的平等、互惠和互利原则冲击了在上者的利益。

正因为如此,孟子抨击墨子的兼爱思想是禽兽逻辑,指出“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。爱自己的孩子,总比爱兄弟的孩子要多一些;爱兄弟的孩子,也总是比爱邻居的孩子要多一些。这是常理,也是常情、常识。这不需要讨论,每个人自己的经验就可以证明。(《孟子·滕文公下》)。孟子的看法在某种程度上代表了中国传统文化的主流意识和大众心理。由此,儒家与墨家一传一绝的不同命运也就在情理之中了。这样看来,孟子的观点是对的。我们基于血缘而形成的亲疏关系,是符合人性的。而墨家这种爱在乎人情,却走了极端,太过于理想化了,爱父母和爱陌生人一样,这超越了人性本身,太难以实现了,甚至会成为“伪善”。

(3)当时社会生活环境的制约。

兼爱”虽然不是评判一个人道德高下的标准,却也涉及到人的道德层面,当时社会秩序混乱,战争不止,百姓生活困苦,在这种情况下,几乎所有的人都在为了生存而奔命,反映出的都是人自利自保的天性,对自身的道德要求根本不高,因此“兼爱”这种高尚的道德情操不可能推行。

(4)中国人注重前者、热衷于义,淡漠后者、耻于言利。

孟子的“何必曰利”符合中国人耻于言利的大众心理和价值取向,为历代统治者所提倡, 墨子的尚利倾向却为中国人所不耻(至少在表面上是如此)。儒家与墨家不同的历史命运可以在其对中国人心理倾向和价值评判的一迎合、一逆忤中得到解释和说明。

(5)墨家代表的阶级利益,令统治者忌惮。

墨子出身平民,他的思想和利益需求自然充满了民本的特点,他的草根精神是统治者所畏惧的,更何况,墨家自己有一个300多人的武装力量,令统治者忌惮。

迁移拓展——探究墨家思想的现代意义和价值

历史没有选择墨家,那我们现在重提墨子、墨子思想是否还有意义和价值

明确:

(1)墨子主张在促进利益和谐的基础上实现世界的和谐。

兼爱要求人人关心爱护别人,交往时要相互尊重,爱人如己。在当今社会,随着社会的发展,人类在享受物质繁荣的同时,也正在经历着前所未有的人际危机。如拜金主义、享乐主义、道德缺失、诚信失落等问题导致人际关系日益冷淡和疏远。而且我国现在还处于社会主义初级阶段,生产力水平比较落后,贫富差距、城乡之间、沿海与内陆之间的差距日益拉大,在市场经济的环境下追求经济利益的最大化,道德的素质还有待提升,这些都是我们目前社会存在的不和谐的因素。交相利的时候,莫忘兼相爱,那么“三鹿奶粉”事件就不会再重演,坑蒙拐骗就不会再发生,我们和谐的社会主义市场经济一定会建成。而墨子主张的爱人如己、互利共赢的理想境界,不仅对当代中国的精神文明建设起着一定的推动作用,而且对和谐社会的创建也有积极的促进作用。

(2)“非攻”的思想,倡导国与国之间的平等友好,互不侵犯,有利于促进世界的和平和发展。

当今时代的主题是和平与发展,世界格局呈现多极化趋势,国与国之间良好关系的建立对和谐世界的建设具有重要的影响和作用。墨子的“兼爱”思想是为了达到全人类之间的相互关爱,这个范围已经超越了民族、种族的本身,而是把这种“大爱”传递到世界的每个角落。如果要实现真正意义上的和谐,就不仅仅只是关心自己身边的一个小的团体,还应在能力所及时,同样关爱整个社会乃至整个人类。墨子“兼爱”思想特别是“非攻”思想,对当今国际关系的处理具有重要的借鉴作用。

(3)墨子“兼爱”中的关注平民阶层生计思想与我们今天实行的以人为本”和谐社会的构建相切合,其“交相利”的目的也与我们市场经济追求平等互利、共同富裕的目标不谋而合。

可见,墨子的“兼爱”不是由于本身理论的不先进,反倒是由于其理论过于先进而超越了他生活的时代的承受能力而被统治者所排斥。我们这个时代对墨子的“兼爱”是有足够的承受力的,我们的政府也是可以接纳其积极思想的。而且今天关注的农民工、农村医疗保险、新农村建设、大学生就业等问题正是我们国家对低阶层民众的生计关心,这正体现了墨子“兼爱”思想的要求。虽然还不能完全达到,但正在努力的路上。

课堂总结

本课阐述了墨子“ ”的思想主张。文章从探究世乱的根源入手,从反面证明了“ ”的症结,然后对症下药,从正面指出治乱的灵丹妙药是“ ”,并具体阐述了什么是“兼相爱”和实施“兼相爱”的社会效果,从正面证明了“兼相爱”的重要性,最后告诫人们 “ ”。

天下兼相爱则治

乱何自起 起不相爱

兼相爱

兼相爱则治,交相恶则乱

余秋雨先生说:“如果要问我倾向何方,我会毫不犹豫地回答:墨家。虽然难于实行,却为天下提出了一种纯粹的爱的理想。这种理想就像天际的光照,虽不可触及,却让人明亮。”我们对待传统文化,既不能因为它在历史上被淹没或批判,就忽视它跨越时空的价值,也不能不加辨析全盘接受,而是应该结合现实,结合国情,取其精华,去其糟粕。

课后延伸

墨子所强调的十项思想主张“尚贤” “尚同” “兼爱”“非攻”“节用”“节葬”“非乐”“非命”“天志”“明鬼”中,“兼爱”是最根本、最核心的一项,请自主学习本单元的其他两篇文章——《非攻》和《尚贤》,并查阅相关资料,了解其他九项是怎样从“兼爱”中衍生和拓展出来的。