高中语文统编版必修上册第二单元4.1《喜看稻菽千重浪》(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册第二单元4.1《喜看稻菽千重浪》(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 992.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-13 15:38:14 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

2019统编版教材

《喜看稻菽千重浪》

导入:

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

这是2004年度感动中国获奖者之一袁隆平的颁奖词。袁隆平为什么能够获此殊荣呢?下面,我们来学习一篇关于袁隆平的人物通讯,看看作者是如何描写袁隆平这个人物的。

《喜看稻菽千重浪》

【教学目标】:

1.了解人物通讯的特点

2.能概括地选取典型事例。

3.理解细节描写和运用数据的作用。

4.学习袁隆平为科技献身的精神。

【教学重点、难点】:

1.

重点:了解学习杰出世界级农业科学家袁隆平的创新精神和高尚品质。

2、难点:进一步学习掌握通讯的写法。

人物通讯:

人物通讯是以人物为报道对象,反映一个人或几个人的思想、言行、事迹,在一个主题贯穿下容纳着相当丰富的材料,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者的一种通讯。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

1.传记式:其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

2.特写式:侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及范围大得多,但

属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,现在也很常见。

3.群像式:特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

要写好人物通讯,一般要注意如下几点:

(1)通过写事迹,表彰先进人物的思想。人物通讯应以人物为中心,而且一般是一个先进人物为主,笔墨务必集中。人物通讯写人,不应就事论事,而应“见物、见人、又见思想”。使之写得形神兼备,以“形”传“神”。

(2)

抓细节,抓特点。人们对一篇人物通讯的一些事迹、概貌、数字常常看后可能忘掉,但动人的细节、情节,却往往难以忘怀。因为细节往往是人物描写中的点睛之笔。另外,要注意表现人物有特色的事迹,挖掘人物的个性特点,并选用新的角度,才能把人物写得富有新意。

(3)写先进人物要处理好的两个关系:一是先进人物和党的领导的关系。党的领导和共产主义思想哺育,是我们时代先进人物成长的根本条件。二是先进人物与广大群众的关系,广大群众的支持和帮助是先进人物成长的深厚基础。

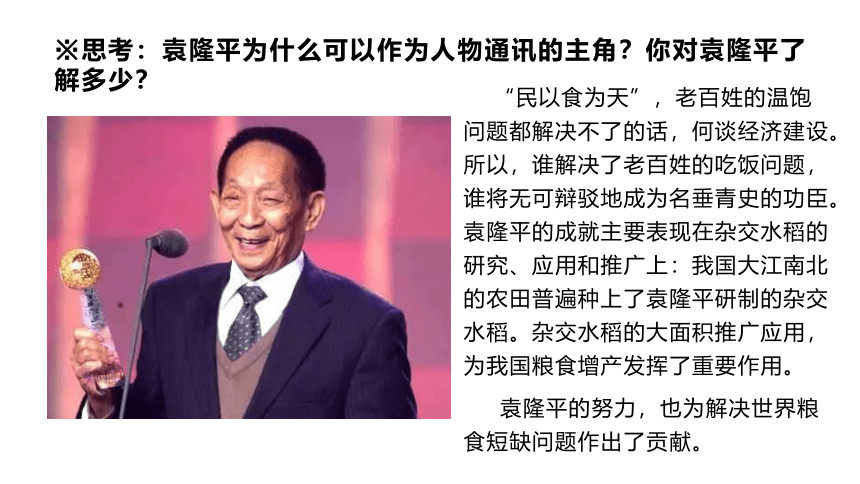

※思考:袁隆平为什么可以作为人物通讯的主角?你对袁隆平了解多少?

“民以食为天”,老百姓的温饱问题都解决不了的话,何谈经济建设。所以,谁解决了老百姓的吃饭问题,谁将无可辩驳地成为名垂青史的功臣。袁隆平的成就主要表现在杂交水稻的研究、应用和推广上:我国大江南北的农田普遍种上了袁隆平研制的杂交水稻。杂交水稻的大面积推广应用,为我国粮食增产发挥了重要作用。

袁隆平的努力,也为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

我们从“写了什么”——“怎么写的”两个角度来分析这篇人物通讯。

首先,这篇以袁隆平为主要对象的人物通讯,主要是要想体现袁隆平的什么特点呢?作者又是怎样体现的呢?请同学们浏览全文,回答以下问题:

1、整体感知文本:这篇人物通讯写了哪几件事?这几件事分别体现了作为一名科学家的袁隆平哪些方面的品质?

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。那是1960年7月的一天,下课铃响后,匆匆赶到试验田。

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”

持慎重态度。

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。那是1960年7月的一天,下课铃响后,匆匆赶到试验田。

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”

持慎重态度。

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

(热爱并献身于农科研事业)

(勇于实践,敢于探索)→不怕吃苦,勤于实践

(解放思想,破除迷信,敢于创新)→挑战权威,不断创新

(坚持真理,实事求是)→捍卫真理,力排众议

(矢志为中国和世界人民作贡献)→挑战自我,不断进取

(热爱并献身于农科研事业)

(勇于实践,敢于探索)→不怕吃苦,勤于实践

(解放思想,破除迷信,敢于创新)→挑战权威,不断创新

(坚持真理,实事求是)→捍卫真理,力排众议

(矢志为中国和世界人民作贡献)→挑战自我,不断进取

一:实践是他发现真理的途径

二、创新是他的灵魂和本质

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

三、实事求是是他的立场和态度

四、引领“绿色革命”是他的心愿

第一部分“实践是他发现真理的途径”采用了怎样的手法?

采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程。

表现了袁隆平对科学的严谨、一丝不苟和敢于实践的科学精神。

袁隆平科学实践的过程:

(收获)

1960年7月的一天,发现特异稻

(欣喜)

护理特异稻

(满怀希望)

试种特异稻

(失望)

分析研究

(自信)

发现真理

第二部分“创新是他的灵魂和本质”共有七个自然段,分几个层次?

可分两个层次。

前五个自然段都是写袁隆平的研究情况,围绕挑战权威、自创新说来展开。

后两个自然段写袁隆平的独特发现和介绍他的创新成果。

第三部分“实事求是是他的立场和态度”主要围绕什么来写的?这部分在选材上有什么特点?

这部分是说明袁隆平是“真理的捍卫者,是事实的追随者。”主要围绕“三不稻”和“玉米稻”这两个情节来写的。

这部分在选材上的特点有两个:

一是有个性,突出了袁隆平对于杂交水稻的认知的与众不同。

二是选材精,不庞杂。

第四部分“引领‘绿色革命’是他的心愿”,通过几件事说明袁隆平的心愿?

①一个梦-----三个比喻构成排比,写出了袁隆平梦想和希望的美好;

②战略设想-----三个战略发展阶段,写出了袁隆平目标远大,不断进取;

③两个心愿-----“超级杂交稻”合成;让杂交稻走向世界。

一篇好的人物通讯,通过对人物一言一行的描写,人物仿佛“立”在我们面前,会产生如见其人,如闻其声,如临其境的效果。

思考探究:

本文“杂交水稻之父-----袁隆平”就活生生地“立”在了我们面前,请同学们自主合作探究,作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的。

(1)细节描写

“一位老人眯起双眼—走下了稻田”,几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

”

细节描写是丰富通讯信息、丰满人物形象、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

“1964年7月5日,------突然他的目光停留在一棵雄花花药不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。”体现研究工作的艰辛。

(2)修辞手法

三个比喻构成排比,写出了袁隆平梦想和希望的美好

这篇通讯在结构上有哪些特点?课文的第一段与后面的四个小标题是什么样的关系?

总分关系;

使用小标题,条理清晰明白,重点突出,能在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息。

这篇人物通讯的叙事手法有什么特点?请找出贯穿全文的中心线索?

(1)围绕主题选取典型事件

(2)小标题清晰明白,结构统一。

新闻性:突显重点

(3)细节描写使人物栩栩如生。

文学性:丰富细节

此外,还有多种灵活的表达方式:袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,贯穿这些事件的中心线索是:袁隆平与水稻研究所取得的阶段性的成果。

2019统编版教材

《喜看稻菽千重浪》

导入:

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

这是2004年度感动中国获奖者之一袁隆平的颁奖词。袁隆平为什么能够获此殊荣呢?下面,我们来学习一篇关于袁隆平的人物通讯,看看作者是如何描写袁隆平这个人物的。

《喜看稻菽千重浪》

【教学目标】:

1.了解人物通讯的特点

2.能概括地选取典型事例。

3.理解细节描写和运用数据的作用。

4.学习袁隆平为科技献身的精神。

【教学重点、难点】:

1.

重点:了解学习杰出世界级农业科学家袁隆平的创新精神和高尚品质。

2、难点:进一步学习掌握通讯的写法。

人物通讯:

人物通讯是以人物为报道对象,反映一个人或几个人的思想、言行、事迹,在一个主题贯穿下容纳着相当丰富的材料,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者的一种通讯。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

1.传记式:其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

2.特写式:侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及范围大得多,但

属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,现在也很常见。

3.群像式:特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

要写好人物通讯,一般要注意如下几点:

(1)通过写事迹,表彰先进人物的思想。人物通讯应以人物为中心,而且一般是一个先进人物为主,笔墨务必集中。人物通讯写人,不应就事论事,而应“见物、见人、又见思想”。使之写得形神兼备,以“形”传“神”。

(2)

抓细节,抓特点。人们对一篇人物通讯的一些事迹、概貌、数字常常看后可能忘掉,但动人的细节、情节,却往往难以忘怀。因为细节往往是人物描写中的点睛之笔。另外,要注意表现人物有特色的事迹,挖掘人物的个性特点,并选用新的角度,才能把人物写得富有新意。

(3)写先进人物要处理好的两个关系:一是先进人物和党的领导的关系。党的领导和共产主义思想哺育,是我们时代先进人物成长的根本条件。二是先进人物与广大群众的关系,广大群众的支持和帮助是先进人物成长的深厚基础。

※思考:袁隆平为什么可以作为人物通讯的主角?你对袁隆平了解多少?

“民以食为天”,老百姓的温饱问题都解决不了的话,何谈经济建设。所以,谁解决了老百姓的吃饭问题,谁将无可辩驳地成为名垂青史的功臣。袁隆平的成就主要表现在杂交水稻的研究、应用和推广上:我国大江南北的农田普遍种上了袁隆平研制的杂交水稻。杂交水稻的大面积推广应用,为我国粮食增产发挥了重要作用。

袁隆平的努力,也为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

我们从“写了什么”——“怎么写的”两个角度来分析这篇人物通讯。

首先,这篇以袁隆平为主要对象的人物通讯,主要是要想体现袁隆平的什么特点呢?作者又是怎样体现的呢?请同学们浏览全文,回答以下问题:

1、整体感知文本:这篇人物通讯写了哪几件事?这几件事分别体现了作为一名科学家的袁隆平哪些方面的品质?

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。那是1960年7月的一天,下课铃响后,匆匆赶到试验田。

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”

持慎重态度。

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。那是1960年7月的一天,下课铃响后,匆匆赶到试验田。

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”

持慎重态度。

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

(热爱并献身于农科研事业)

(勇于实践,敢于探索)→不怕吃苦,勤于实践

(解放思想,破除迷信,敢于创新)→挑战权威,不断创新

(坚持真理,实事求是)→捍卫真理,力排众议

(矢志为中国和世界人民作贡献)→挑战自我,不断进取

(热爱并献身于农科研事业)

(勇于实践,敢于探索)→不怕吃苦,勤于实践

(解放思想,破除迷信,敢于创新)→挑战权威,不断创新

(坚持真理,实事求是)→捍卫真理,力排众议

(矢志为中国和世界人民作贡献)→挑战自我,不断进取

一:实践是他发现真理的途径

二、创新是他的灵魂和本质

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

三、实事求是是他的立场和态度

四、引领“绿色革命”是他的心愿

第一部分“实践是他发现真理的途径”采用了怎样的手法?

采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程。

表现了袁隆平对科学的严谨、一丝不苟和敢于实践的科学精神。

袁隆平科学实践的过程:

(收获)

1960年7月的一天,发现特异稻

(欣喜)

护理特异稻

(满怀希望)

试种特异稻

(失望)

分析研究

(自信)

发现真理

第二部分“创新是他的灵魂和本质”共有七个自然段,分几个层次?

可分两个层次。

前五个自然段都是写袁隆平的研究情况,围绕挑战权威、自创新说来展开。

后两个自然段写袁隆平的独特发现和介绍他的创新成果。

第三部分“实事求是是他的立场和态度”主要围绕什么来写的?这部分在选材上有什么特点?

这部分是说明袁隆平是“真理的捍卫者,是事实的追随者。”主要围绕“三不稻”和“玉米稻”这两个情节来写的。

这部分在选材上的特点有两个:

一是有个性,突出了袁隆平对于杂交水稻的认知的与众不同。

二是选材精,不庞杂。

第四部分“引领‘绿色革命’是他的心愿”,通过几件事说明袁隆平的心愿?

①一个梦-----三个比喻构成排比,写出了袁隆平梦想和希望的美好;

②战略设想-----三个战略发展阶段,写出了袁隆平目标远大,不断进取;

③两个心愿-----“超级杂交稻”合成;让杂交稻走向世界。

一篇好的人物通讯,通过对人物一言一行的描写,人物仿佛“立”在我们面前,会产生如见其人,如闻其声,如临其境的效果。

思考探究:

本文“杂交水稻之父-----袁隆平”就活生生地“立”在了我们面前,请同学们自主合作探究,作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的。

(1)细节描写

“一位老人眯起双眼—走下了稻田”,几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

”

细节描写是丰富通讯信息、丰满人物形象、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

“1964年7月5日,------突然他的目光停留在一棵雄花花药不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。”体现研究工作的艰辛。

(2)修辞手法

三个比喻构成排比,写出了袁隆平梦想和希望的美好

这篇通讯在结构上有哪些特点?课文的第一段与后面的四个小标题是什么样的关系?

总分关系;

使用小标题,条理清晰明白,重点突出,能在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息。

这篇人物通讯的叙事手法有什么特点?请找出贯穿全文的中心线索?

(1)围绕主题选取典型事件

(2)小标题清晰明白,结构统一。

新闻性:突显重点

(3)细节描写使人物栩栩如生。

文学性:丰富细节

此外,还有多种灵活的表达方式:袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,贯穿这些事件的中心线索是:袁隆平与水稻研究所取得的阶段性的成果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读