历史学案:【探究活动】动荡中变化的中国近代社会生活(新人教版必修2)

文档属性

| 名称 | 历史学案:【探究活动】动荡中变化的中国近代社会生活(新人教版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 140.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-06-02 17:36:14 | ||

图片预览

文档简介

动荡中变化的中国近代社会生活

【课标】

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

【必备知识】

一、近代中国物质生活的变化

1.衣:

2.食:

3.住:

二、近代中国社会习俗的变化

1.断发易服

2.废止缠足

3.婚丧仪式

4.社交礼仪

5.历法节日

三、影响中国近代社会生活变化的因素

【思考探究】

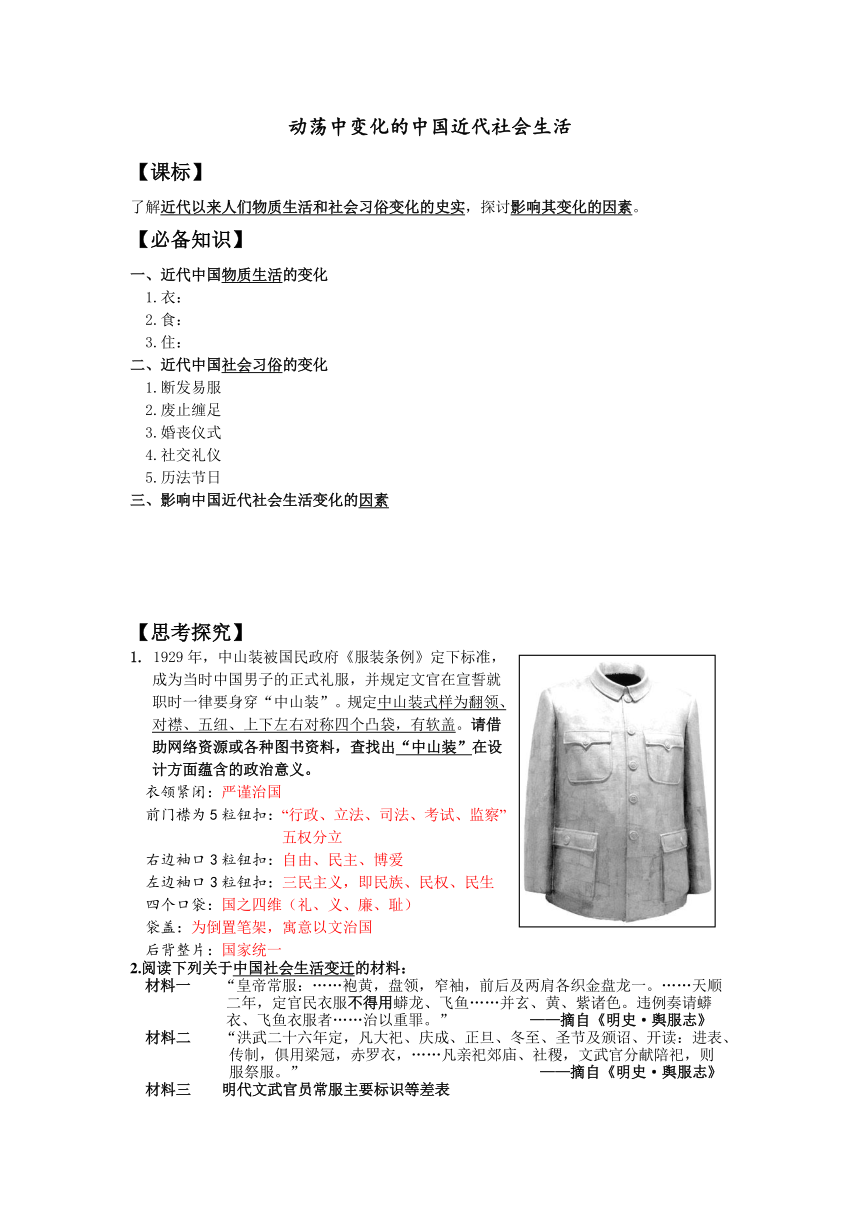

1. 1929年,中山装被国民政府《服装条例》定下标准,

成为当时中国男子的正式礼服,并规定文官在宣誓就

职时一律要身穿“中山装”。规定中山装式样为翻领、

对襟、五纽、上下左右对称四个凸袋,有软盖。请借

助网络资源或各种图书资料,查找出“中山装”在设

计方面蕴含的政治意义。

衣领紧闭:严谨治国

前门襟为5粒钮扣:“行政、立法、司法、考试、监察”

五权分立

右边袖口3粒钮扣:自由、民主、博爱

左边袖口3粒钮扣:三民主义,即民族、民权、民生

四个口袋:国之四维(礼、义、廉、耻)

袋盖:为倒置笔架,寓意以文治国

后背整片:国家统一

2.阅读下列关于中国社会生活变迁的材料:

材料一 “皇帝常服:……袍黄,盘领,窄袖,前后及两肩各织金盘龙一。……天顺

二年,定官民衣服不得用蟒龙、飞鱼……并玄、黄、紫诸色。违例奏请蟒

衣、飞鱼衣服者……治以重罪。” ——摘自《明史·舆服志》

材料二 “洪武二十六年定,凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁诏、开读:进表、

传制,俱用梁冠,赤罗衣,……凡亲祀郊庙、社稷,文武官分献陪祀,则

服祭服。” ——摘自《明史·舆服志》

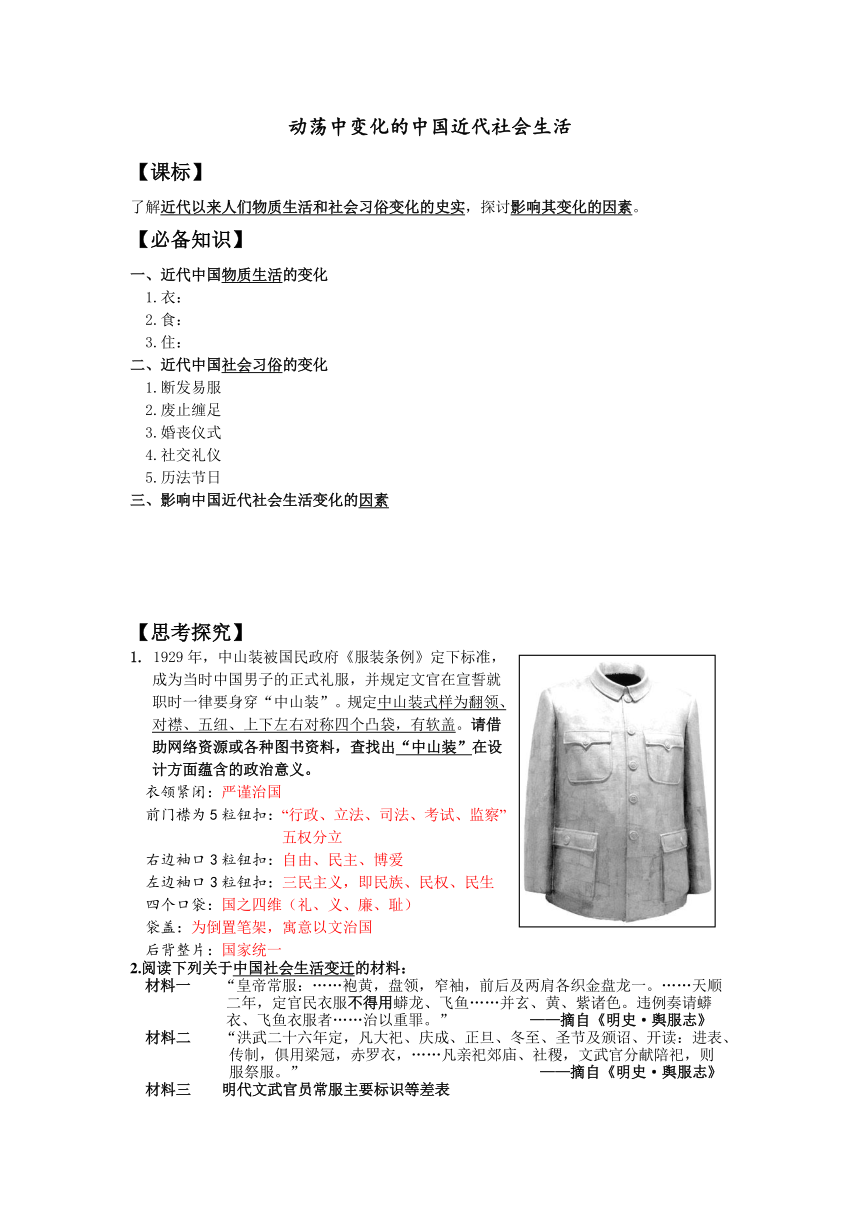

材料三 明代文武官员常服主要标识等差表

品序 文官(飞禽) 武官(走兽)

一 仙鹤 狮子

二 锦鸡 狮子

三 孔雀 虎豹

四 云雁 虎豹

五 白鹇 熊罴

六 鹭鸶 彪

七 鸂鶒 彪

八 黄鹂 犀牛

九 鹌鹑 海马

材料四 今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国

衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今

物质修明,尤尚机器,辫发长重,行动摇舞,

误缠机器,可以立死,今为机器之世,多机

器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。

且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不

能不去之。欧美百数十年前,人皆辫发也,

至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪

之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣。

且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则

观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚

多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既

缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,去之无损,留之反劳。

──康有为《请断发易服改元折》

材料五 在20世纪初期,广东的青年男女年龄达到16~20岁,就可以谈婚论嫁,以财产、金钱、门当户对为条件,婚前男女当事人从不见面,完全是听从“父母之命,媒妁之言”的盲婚哑嫁包办式婚姻,“一夫多妻”公开、合法,在婚姻嫁娶上,广东各地基本上是按照“三书”、“六礼”的习俗程序进行。时值清末,也有大户人家女儿在外私订终身甚至私自同居。父母见生米煮成熟饭,也只好同意择日回乡举行婚礼。不过,这种婚礼没有鸣锣开道,没有仪仗队,更没有媒人带路,成了半新半旧、半中半洋的婚礼。

材料六 1926年,广州市政委员孙科签发《广州市政厅布告(第八号)》提出:“禁止市民婚丧沿用帝制时代旗、锣、伞、扇、高脚等遗形物。”1929年,更修正婚姻仪式,废除所有俗例,结婚喜酌改为茶会。此时,广东的婚姻习俗发生了重大的变化,结婚要向政府申请取得“婚姻注册许可证”作为合法婚姻的依据,同时双方还要取得健康检查证明书。城市婚礼多在礼堂进行,出现了主婚人、证婚人,给新婚夫妇颁发结婚证书。

材料七 中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至电灯,自独

轮车以至飞机,自镖枪以至机关炮……都摩肩挨背的存在着。

——《鲁迅全集》第一卷

材料八 正是来自西方的商品改变了中国社会的面貌,它比思想更广泛地走到每一个

人的生活里去。当它改变了人们的生活之后,它同时成了人们生活的一个部

分了。 ——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

阅读上述材料,回答问题:

(1)请问如何从政治层面理解材料一中的规定?

皇帝服饰的独享,反映了皇权独尊。

(2)阅读材料二、材料三,指出上述要求的政治内涵?

反映明朝严格的等级制度。

(3)结合所学知识,对比中国古代官场服饰,概括近代中国服饰发展演变的特点。

中式与西式并存、传统和现代并存、中西合璧、等级差别在逐渐消失、显示个性等。

(4)阅读材料四,列举维新派呼吁“断法易服”的理由有哪些?其中最根本的原因是什

么?(不要直接引用原文)

不利于外交;不适应工业化(机器)生产的需要;不利于战争需要;不卫生;

总之,中国传统服饰打扮已不适应世界发展潮流。

(5)阅读材料五,并结合所学知识,概括20世纪初广东婚俗的特点及其原因。

特点:仍然传统,但也出现了自由恋爱与半中半洋的婚礼。

原因:传统是因为处于旧王朝统治时期,封建礼俗根深蒂固;新现象的出现是

因为受海外及西方自由思想影响,但还不成气候。

(6)阅读材料六,可看出婚俗变化中的一个重要推动力量是什么?如何推动?

力量:地方政府干预婚俗。推动:结婚要向政府申请“婚姻注册许可证”;取得

健康检查证明书。

(7)导致材料七中所述状况的原因是什么??

中国近代社会生活的变化在城乡之间的差别极大,地区之间的发展也极不平衡,

所以新旧事物、新旧工具同时并存。

(8)阅读上述材料,并结合所学知识,归纳影响近代中国社会生活变化的主要因素有哪些?

外界因素/政治因素/经济因素

3.阅读下列材料:

材料一 梁思成(1901—1972),广东省新会 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )人,梁启超之子,是中国著名的建筑学家和建筑教育家 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )。他系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。1946—1947年受聘美国耶鲁大学 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )教授,联合国大厦设计顾问建筑师,1946—1972年任清华大学 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )建筑系主任。是新中国国旗、国徽评选委员会的顾问,曾参加人民英雄纪念碑 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )等设计,是新中国首都城市规划工作的推动者。

材料二 1948年冬,北平已被共产党的军队围了数月,一天梁思成的家里,忽然来了几位共产党的军人,他们让梁启超在一张北平军事地图上标明,如果不得已攻打北平,哪些古建筑需要保护。对此,梁启超深为感动,对共产党军队留下好印象。后来,那张北平军事地图变成了《北平重点文物图》,挂到了西柏坡毛泽东指挥平津战役的墙壁上。毛泽东命令:“把这幅图交给围城部队。一定要他们注意保护这些重要的文化古迹。”

材料三 1949年1月,傅作义召集北平学者名流开会,徐悲鸿先生说:“北平是一座闻名世界的文化古城,这里有许多宏伟的古代建筑……希望傅作义将军顾全大局,服从民意,使北平免于炮火摧毁。”康有为的女儿康同璧也陈辞道:“北平有人类最珍贵的文物古迹,这是无价之宝,绝不能毁于兵燹。”后来,傅作义率部队投降,北平和平解放。

材料四 1944年夏,美军已经对日军占领区和日本本土开始战略轰炸。在重庆,时任教育部战区文物保护委员会副主任的梁思成在弟子罗哲文的协助下整理古迹遗址名单、在地图上标明位置,并向盟军提交不要轰炸的建议。在梁思成的力保之下,日本的奈良和京都躲过了一场浩劫。他面对美军上校布朗森的不解,恳切地说:“上校先生,要是从我个人的感情出发,想到四万万中国人蒙受的深重灾难,我是恨不得马上炸沉日本四岛的。然而,一种职业与历史的责任感,让我马上冷静了下来。上校先生,您大概知道,“建筑”这一词在英语里叫“Architecture”,原是“巨大工艺”的意思。所谓“巨大”并非指它面积与体积,而是指它是人类社会科学、工程技术和艺术发展的综合体。因而,建筑又是“社会的缩影”,“民族的象征”。但它绝不仅仅是某一个民族的,而是全人类文明结晶具体象形的保留。我图上所标上的地方,保留着东方最古老的建筑。像奈良的唐招提寺,法隆寺,那是全世界最早的木结构建筑,一旦炸毁,那是永远无法补救的。就像希腊的巴他侬神庙,现在只剩下一些短柱了,它辉煌壮伟的原样,现代人谁也无法见到了。外行人往往误以为完全可以重修再建。然而,在巴特农神庙的残址上,再竖起几根石柱,补上精美雕塑,那就像给维纳斯补上断臂,那还能是巴特农?还能是维纳斯吗?”

材料五 地安门是北京中轴线上的重要标志性建筑之一,是皇城的北门,天安门则是皇城的南门。南北互相对应,寓意天地平安,风调雨顺。站在景山山顶看中轴线,线上由南向北依次坐落着永定门、正阳门、天安门、端门、午门、太和门、乾清门、神武门、地安门。据史料记载,地安门始建于明永乐十八年(1420),清顺治年间重修时改名为地安门,是一座砖木结构的宫门式建筑。1955年,为改善交通,地安门被拆除。日前,北京市文物局表示,中轴线申遗已经列入北京市“十二五”时期文物博物馆事业发展规划,北京将以中轴线的保护,带动整座历史文化名城的保护,超过100处名胜古迹将在5年内修缮。

材料六 人民日报高级编辑刘国昌则认为重建地安门有劳民伤财之嫌。他在文中写道:“深感没必要重建地安门。时至今日北京城的城门楼已拆得所剩无几。如果没记错的话,好像只有德胜门一直没拆。现在北京城已成了这个模样,再重建一个地安门未必就能给北京城添多大的彩儿。永定门倒是重建的,结果怎么样,人们已经看到了,城楼较之原来规模缩小不说,还给交通带来了不少的麻烦。再说了,地安门重建要南移选址,那地方还有‘址’可选吗?从现在的十字路口往南行没多远就是景山公园的后门,那个地段怎么能建一个地安门呢?从施工角度看,要重建就得拆迁不少的民房,无疑又是一大笔开销。”

材料七 一名奋力阻止老北京遭毁坏的知名志愿人士,对重建地安门也不热心,“我

认为重建地安门并不是特别有价值……阻止新的毁坏比起重建项目来得更

为重要。”半个世纪前,建筑学家梁思成曾为北京古城的毁坏痛心疾首,

“拆掉一座城楼像挖去我一块肉,剥去了外城的城砖像剥去我一层皮”,就

这样也没能阻止北京古城墙在大拆大建中灰飞烟灭。时至今日,我们仍一

方面以文化的名义建着各种假古董,另一方面却毫不吝惜地拆改和糟蹋着

种种镌刻着民族记忆的历史古建和名人故居。……东城区北总布胡同24号

院,是梁思成、林徽因的故居,2009年的一纸拆迁“通告”,让这里几成

废墟:西厢房被拆毁,门楼仅剩破败的骨架,如今整个故居仍沉陷在拆迁的

拉锯战中,任其荒废;北京西城区八道湾11号的鲁迅与周作人故居的遭遇

也让人唏嘘,虽然在专家和媒体的呼吁下,把它从“拆”的死亡线上拉了回

来,但它却变成了一所中学的图书馆。

思考:1.中轴线申遗已经列入北京市“十二五”时期文物博物馆事业发展规划,你

若是拥有投票权的公民,提前获悉对于有关部门重建“地安门”的规划,

你会做出何种选择?请说明理由。

2.在保护和延续中华民族传统文化瑰宝的事业中,你有哪些具体的建议能有

助于传承传统文化?

【课标】

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

【必备知识】

一、近代中国物质生活的变化

1.衣:

2.食:

3.住:

二、近代中国社会习俗的变化

1.断发易服

2.废止缠足

3.婚丧仪式

4.社交礼仪

5.历法节日

三、影响中国近代社会生活变化的因素

【思考探究】

1. 1929年,中山装被国民政府《服装条例》定下标准,

成为当时中国男子的正式礼服,并规定文官在宣誓就

职时一律要身穿“中山装”。规定中山装式样为翻领、

对襟、五纽、上下左右对称四个凸袋,有软盖。请借

助网络资源或各种图书资料,查找出“中山装”在设

计方面蕴含的政治意义。

衣领紧闭:严谨治国

前门襟为5粒钮扣:“行政、立法、司法、考试、监察”

五权分立

右边袖口3粒钮扣:自由、民主、博爱

左边袖口3粒钮扣:三民主义,即民族、民权、民生

四个口袋:国之四维(礼、义、廉、耻)

袋盖:为倒置笔架,寓意以文治国

后背整片:国家统一

2.阅读下列关于中国社会生活变迁的材料:

材料一 “皇帝常服:……袍黄,盘领,窄袖,前后及两肩各织金盘龙一。……天顺

二年,定官民衣服不得用蟒龙、飞鱼……并玄、黄、紫诸色。违例奏请蟒

衣、飞鱼衣服者……治以重罪。” ——摘自《明史·舆服志》

材料二 “洪武二十六年定,凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁诏、开读:进表、

传制,俱用梁冠,赤罗衣,……凡亲祀郊庙、社稷,文武官分献陪祀,则

服祭服。” ——摘自《明史·舆服志》

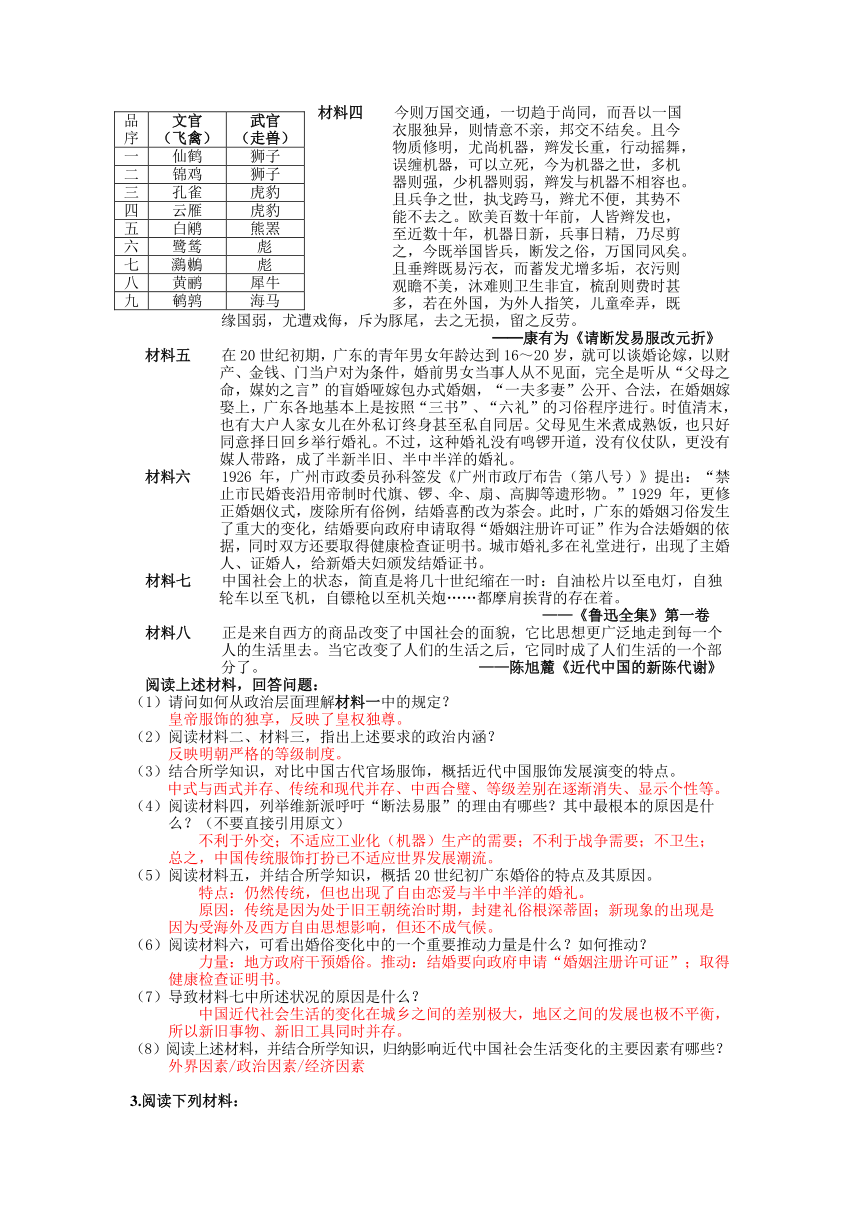

材料三 明代文武官员常服主要标识等差表

品序 文官(飞禽) 武官(走兽)

一 仙鹤 狮子

二 锦鸡 狮子

三 孔雀 虎豹

四 云雁 虎豹

五 白鹇 熊罴

六 鹭鸶 彪

七 鸂鶒 彪

八 黄鹂 犀牛

九 鹌鹑 海马

材料四 今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国

衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今

物质修明,尤尚机器,辫发长重,行动摇舞,

误缠机器,可以立死,今为机器之世,多机

器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。

且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不

能不去之。欧美百数十年前,人皆辫发也,

至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪

之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣。

且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则

观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚

多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既

缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,去之无损,留之反劳。

──康有为《请断发易服改元折》

材料五 在20世纪初期,广东的青年男女年龄达到16~20岁,就可以谈婚论嫁,以财产、金钱、门当户对为条件,婚前男女当事人从不见面,完全是听从“父母之命,媒妁之言”的盲婚哑嫁包办式婚姻,“一夫多妻”公开、合法,在婚姻嫁娶上,广东各地基本上是按照“三书”、“六礼”的习俗程序进行。时值清末,也有大户人家女儿在外私订终身甚至私自同居。父母见生米煮成熟饭,也只好同意择日回乡举行婚礼。不过,这种婚礼没有鸣锣开道,没有仪仗队,更没有媒人带路,成了半新半旧、半中半洋的婚礼。

材料六 1926年,广州市政委员孙科签发《广州市政厅布告(第八号)》提出:“禁止市民婚丧沿用帝制时代旗、锣、伞、扇、高脚等遗形物。”1929年,更修正婚姻仪式,废除所有俗例,结婚喜酌改为茶会。此时,广东的婚姻习俗发生了重大的变化,结婚要向政府申请取得“婚姻注册许可证”作为合法婚姻的依据,同时双方还要取得健康检查证明书。城市婚礼多在礼堂进行,出现了主婚人、证婚人,给新婚夫妇颁发结婚证书。

材料七 中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至电灯,自独

轮车以至飞机,自镖枪以至机关炮……都摩肩挨背的存在着。

——《鲁迅全集》第一卷

材料八 正是来自西方的商品改变了中国社会的面貌,它比思想更广泛地走到每一个

人的生活里去。当它改变了人们的生活之后,它同时成了人们生活的一个部

分了。 ——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

阅读上述材料,回答问题:

(1)请问如何从政治层面理解材料一中的规定?

皇帝服饰的独享,反映了皇权独尊。

(2)阅读材料二、材料三,指出上述要求的政治内涵?

反映明朝严格的等级制度。

(3)结合所学知识,对比中国古代官场服饰,概括近代中国服饰发展演变的特点。

中式与西式并存、传统和现代并存、中西合璧、等级差别在逐渐消失、显示个性等。

(4)阅读材料四,列举维新派呼吁“断法易服”的理由有哪些?其中最根本的原因是什

么?(不要直接引用原文)

不利于外交;不适应工业化(机器)生产的需要;不利于战争需要;不卫生;

总之,中国传统服饰打扮已不适应世界发展潮流。

(5)阅读材料五,并结合所学知识,概括20世纪初广东婚俗的特点及其原因。

特点:仍然传统,但也出现了自由恋爱与半中半洋的婚礼。

原因:传统是因为处于旧王朝统治时期,封建礼俗根深蒂固;新现象的出现是

因为受海外及西方自由思想影响,但还不成气候。

(6)阅读材料六,可看出婚俗变化中的一个重要推动力量是什么?如何推动?

力量:地方政府干预婚俗。推动:结婚要向政府申请“婚姻注册许可证”;取得

健康检查证明书。

(7)导致材料七中所述状况的原因是什么??

中国近代社会生活的变化在城乡之间的差别极大,地区之间的发展也极不平衡,

所以新旧事物、新旧工具同时并存。

(8)阅读上述材料,并结合所学知识,归纳影响近代中国社会生活变化的主要因素有哪些?

外界因素/政治因素/经济因素

3.阅读下列材料:

材料一 梁思成(1901—1972),广东省新会 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )人,梁启超之子,是中国著名的建筑学家和建筑教育家 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )。他系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。1946—1947年受聘美国耶鲁大学 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )教授,联合国大厦设计顾问建筑师,1946—1972年任清华大学 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )建筑系主任。是新中国国旗、国徽评选委员会的顾问,曾参加人民英雄纪念碑 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )等设计,是新中国首都城市规划工作的推动者。

材料二 1948年冬,北平已被共产党的军队围了数月,一天梁思成的家里,忽然来了几位共产党的军人,他们让梁启超在一张北平军事地图上标明,如果不得已攻打北平,哪些古建筑需要保护。对此,梁启超深为感动,对共产党军队留下好印象。后来,那张北平军事地图变成了《北平重点文物图》,挂到了西柏坡毛泽东指挥平津战役的墙壁上。毛泽东命令:“把这幅图交给围城部队。一定要他们注意保护这些重要的文化古迹。”

材料三 1949年1月,傅作义召集北平学者名流开会,徐悲鸿先生说:“北平是一座闻名世界的文化古城,这里有许多宏伟的古代建筑……希望傅作义将军顾全大局,服从民意,使北平免于炮火摧毁。”康有为的女儿康同璧也陈辞道:“北平有人类最珍贵的文物古迹,这是无价之宝,绝不能毁于兵燹。”后来,傅作义率部队投降,北平和平解放。

材料四 1944年夏,美军已经对日军占领区和日本本土开始战略轰炸。在重庆,时任教育部战区文物保护委员会副主任的梁思成在弟子罗哲文的协助下整理古迹遗址名单、在地图上标明位置,并向盟军提交不要轰炸的建议。在梁思成的力保之下,日本的奈良和京都躲过了一场浩劫。他面对美军上校布朗森的不解,恳切地说:“上校先生,要是从我个人的感情出发,想到四万万中国人蒙受的深重灾难,我是恨不得马上炸沉日本四岛的。然而,一种职业与历史的责任感,让我马上冷静了下来。上校先生,您大概知道,“建筑”这一词在英语里叫“Architecture”,原是“巨大工艺”的意思。所谓“巨大”并非指它面积与体积,而是指它是人类社会科学、工程技术和艺术发展的综合体。因而,建筑又是“社会的缩影”,“民族的象征”。但它绝不仅仅是某一个民族的,而是全人类文明结晶具体象形的保留。我图上所标上的地方,保留着东方最古老的建筑。像奈良的唐招提寺,法隆寺,那是全世界最早的木结构建筑,一旦炸毁,那是永远无法补救的。就像希腊的巴他侬神庙,现在只剩下一些短柱了,它辉煌壮伟的原样,现代人谁也无法见到了。外行人往往误以为完全可以重修再建。然而,在巴特农神庙的残址上,再竖起几根石柱,补上精美雕塑,那就像给维纳斯补上断臂,那还能是巴特农?还能是维纳斯吗?”

材料五 地安门是北京中轴线上的重要标志性建筑之一,是皇城的北门,天安门则是皇城的南门。南北互相对应,寓意天地平安,风调雨顺。站在景山山顶看中轴线,线上由南向北依次坐落着永定门、正阳门、天安门、端门、午门、太和门、乾清门、神武门、地安门。据史料记载,地安门始建于明永乐十八年(1420),清顺治年间重修时改名为地安门,是一座砖木结构的宫门式建筑。1955年,为改善交通,地安门被拆除。日前,北京市文物局表示,中轴线申遗已经列入北京市“十二五”时期文物博物馆事业发展规划,北京将以中轴线的保护,带动整座历史文化名城的保护,超过100处名胜古迹将在5年内修缮。

材料六 人民日报高级编辑刘国昌则认为重建地安门有劳民伤财之嫌。他在文中写道:“深感没必要重建地安门。时至今日北京城的城门楼已拆得所剩无几。如果没记错的话,好像只有德胜门一直没拆。现在北京城已成了这个模样,再重建一个地安门未必就能给北京城添多大的彩儿。永定门倒是重建的,结果怎么样,人们已经看到了,城楼较之原来规模缩小不说,还给交通带来了不少的麻烦。再说了,地安门重建要南移选址,那地方还有‘址’可选吗?从现在的十字路口往南行没多远就是景山公园的后门,那个地段怎么能建一个地安门呢?从施工角度看,要重建就得拆迁不少的民房,无疑又是一大笔开销。”

材料七 一名奋力阻止老北京遭毁坏的知名志愿人士,对重建地安门也不热心,“我

认为重建地安门并不是特别有价值……阻止新的毁坏比起重建项目来得更

为重要。”半个世纪前,建筑学家梁思成曾为北京古城的毁坏痛心疾首,

“拆掉一座城楼像挖去我一块肉,剥去了外城的城砖像剥去我一层皮”,就

这样也没能阻止北京古城墙在大拆大建中灰飞烟灭。时至今日,我们仍一

方面以文化的名义建着各种假古董,另一方面却毫不吝惜地拆改和糟蹋着

种种镌刻着民族记忆的历史古建和名人故居。……东城区北总布胡同24号

院,是梁思成、林徽因的故居,2009年的一纸拆迁“通告”,让这里几成

废墟:西厢房被拆毁,门楼仅剩破败的骨架,如今整个故居仍沉陷在拆迁的

拉锯战中,任其荒废;北京西城区八道湾11号的鲁迅与周作人故居的遭遇

也让人唏嘘,虽然在专家和媒体的呼吁下,把它从“拆”的死亡线上拉了回

来,但它却变成了一所中学的图书馆。

思考:1.中轴线申遗已经列入北京市“十二五”时期文物博物馆事业发展规划,你

若是拥有投票权的公民,提前获悉对于有关部门重建“地安门”的规划,

你会做出何种选择?请说明理由。

2.在保护和延续中华民族传统文化瑰宝的事业中,你有哪些具体的建议能有

助于传承传统文化?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势