1.3地球的圈层结构课件 (35张)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构课件 (35张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-14 06:55:37 | ||

图片预览

文档简介

第一章 宇宙中的地球

地理 湘教版(2019)必修一

第三节 地球的圈层结构

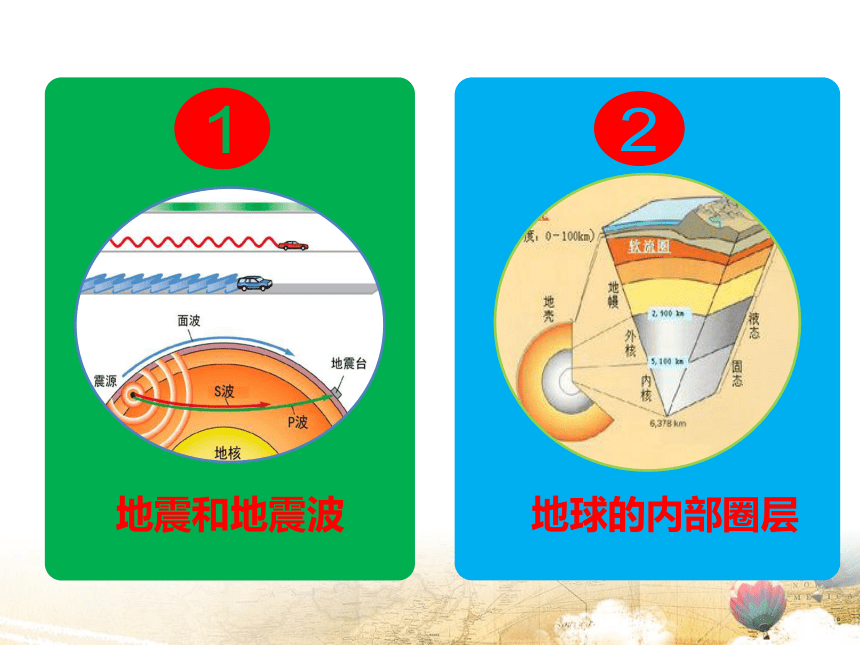

地球的内部圈层

地震和地震波

1.什么是地震?

2.地震构造由哪些要素组成?

3.什么是震级?

4.什么是烈度?

5.什么是地震波?

6.地震波有哪些类型?

7.纵波和横波各有何特点?

导学问题:

一、地震和地震波:

是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。

(一)地震:

中国地震台网正式测定:2021年7月29日14时15分在美国阿拉斯加州以南海域(北纬55.40度,西经158.00度)发生8.1级地震,震源深度10千米。

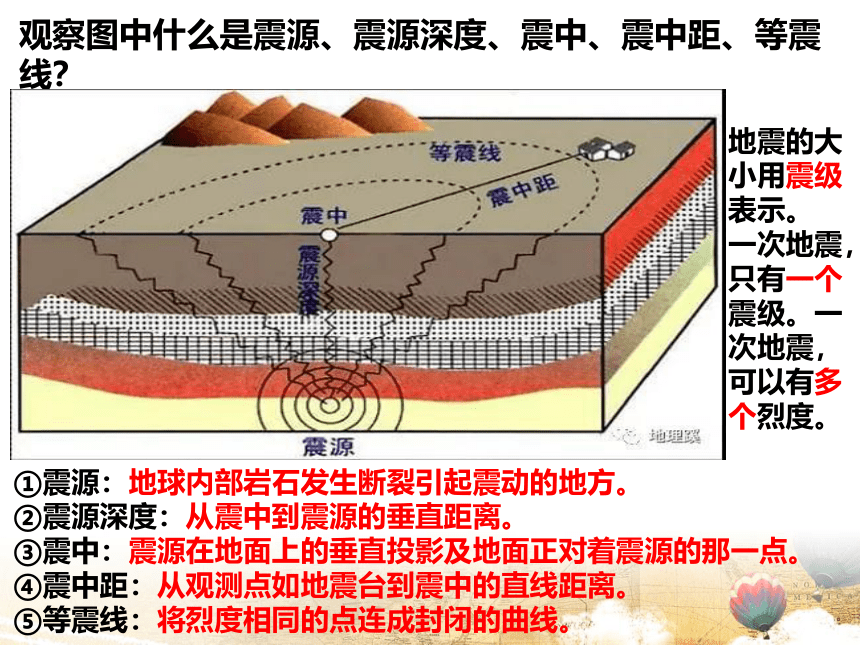

观察图中什么是震源、震源深度、震中、震中距、等震线?

地震的大小用震级表示。

一次地震,只有一个震级。一次地震,可以有多个烈度。

①震源:地球内部岩石发生断裂引起震动的地方。

②震源深度:从震中到震源的垂直距离。

③震中:震源在地面上的垂直投影及地面正对着震源的那一点。

④震中距:从观测点如地震台到震中的直线距离。

⑤等震线:将烈度相同的点连成封闭的曲线。

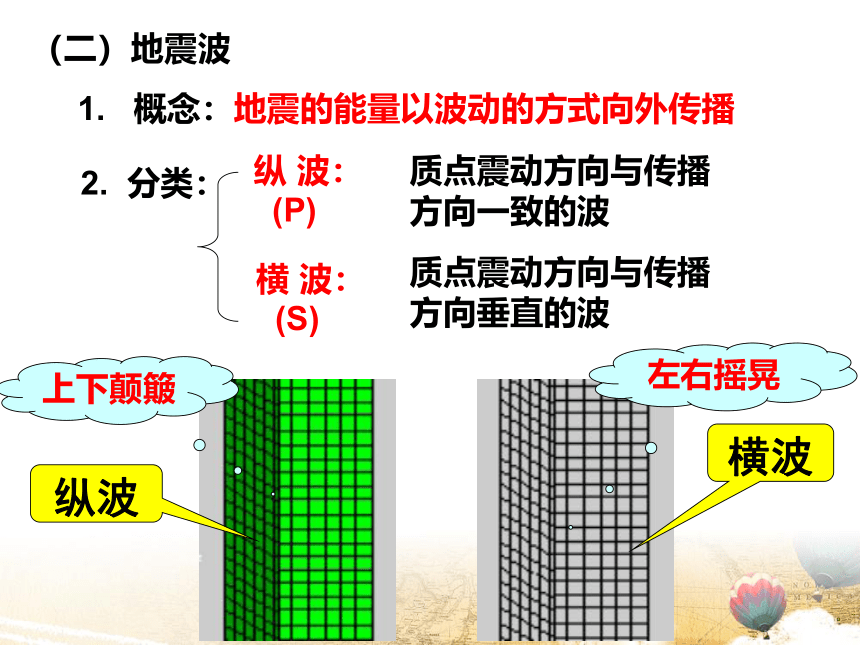

(二)地震波

1. 概念:

2. 分类:

纵 波:

(P)

横 波:

(S)

地震的能量以波动的方式向外传播

质点震动方向与传播方向垂直的波

质点震动方向与传播方向一致的波

纵波

横波

上下颠簸

左右摇晃

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

传播

速度

通过的物质

共同点

纵波

快

固体、液体气体物质

传播速度都随着 所通过物质的性质变化而变化

横波

慢

只能 通过固体物质

3 .地震波传播速度及所能通过的物质:

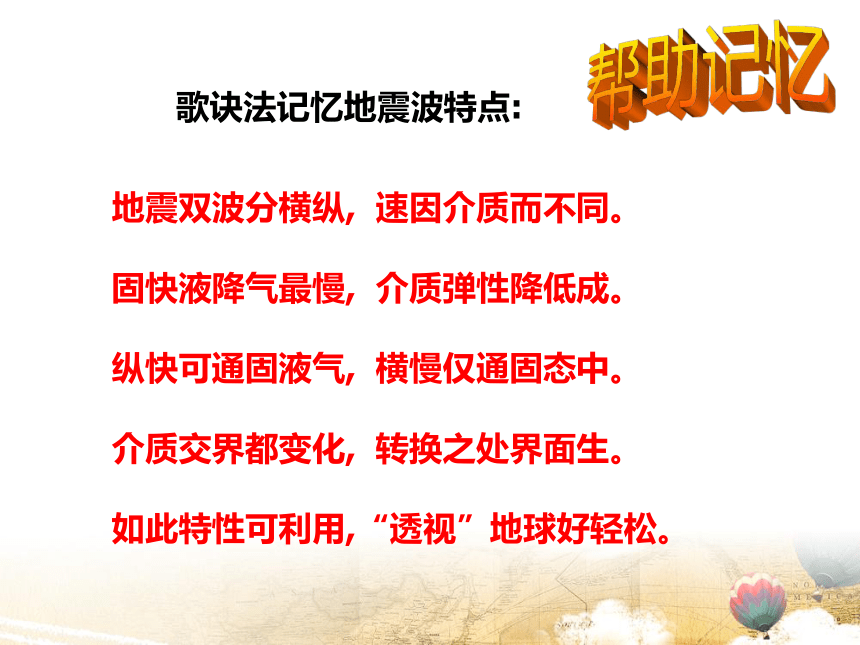

地震双波分横纵, 速因介质而不同。

固快液降气最慢, 介质弹性降低成。

纵快可通固液气, 横慢仅通固态中。

介质交界都变化, 转换之处界面生。

如此特性可利用,“透视”地球好轻松。

歌诀法记忆地震波特点:

帮助记忆

1. 地球内部分为哪几个主要圈层?

2. 划分地球内部圈层的界面是什么?

3. 地壳、地幔和地核各有何特点?

导学问题:

莫 霍 界 面

古 登 堡 界 面

2900Km

33Km

地壳

地幔

地核

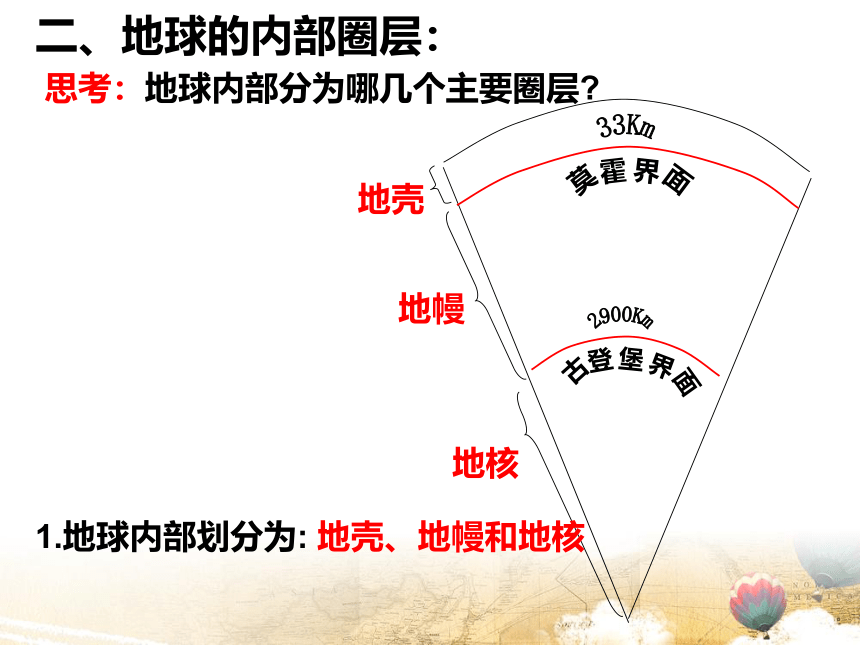

二、地球的内部圈层:

1.地球内部划分为: 地壳、地幔和地核

思考:地球内部分为哪几个主要圈层?

莫 霍 界 面

古 登 堡 界 面

2900Km

33Km

地壳

地幔

地核

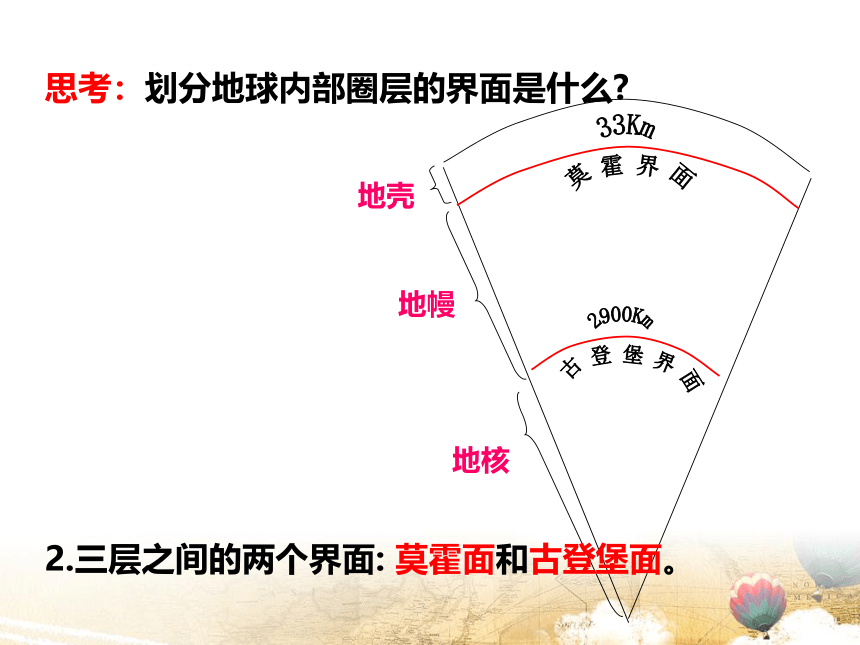

2.三层之间的两个界面: 莫霍面和古登堡面。

思考:划分地球内部圈层的界面是什么?

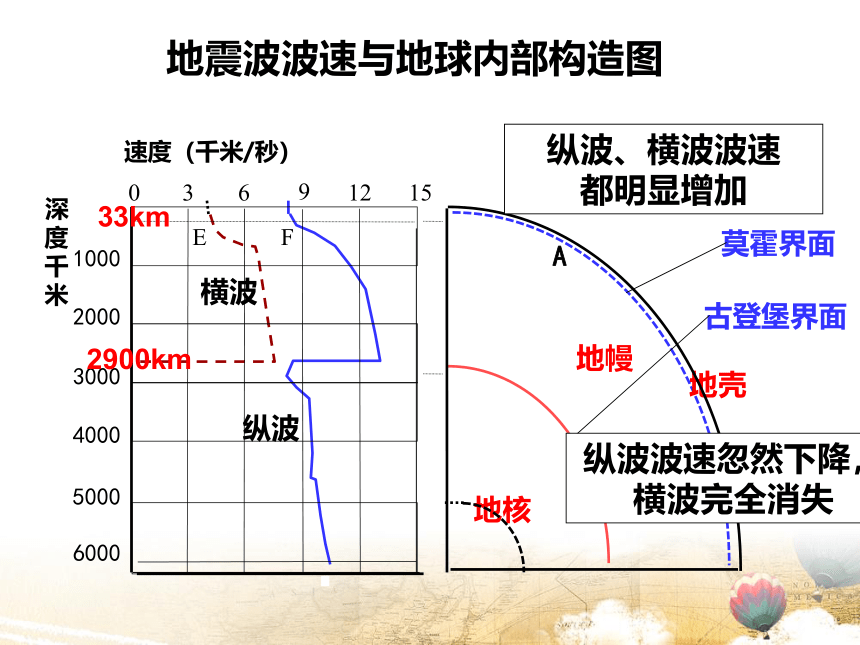

地震波波速与地球内部构造图

A

地幔

地核

B

莫霍界面

古登堡界面

横波

纵波

地壳

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

F

E

33km

2900km

纵波波速忽然下降,横波完全消失

纵波、横波波速

都明显增加

思考:地壳、地幔和地核各有何特点?

(一)地壳:

地壳平均厚度为17千米,大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米,大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

1. 范围:

地面以下、莫霍面以上的固体外壳。

2.厚度:

氧48.60%

硅26.30%

氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁

铝7.73%

铁4.75%

钙3.45%

钠2.74%

氢0.76%

其他1.20%

钾2.47%

镁2.00%

3.地壳的主要物质组成:

上层: 硅铝层(较轻)一般只分布在大陆部分,高山.高原区

厚度大,平原地区厚度小;在大洋地壳中很薄,甚至缺失

下层:硅镁层(较重)普遍存在(连续分布)

大陆地壳:双层——硅铝层、硅镁层,平均33 km

大洋地壳:单层——硅镁层,平均6km

地壳结构

大陆地壳::双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

海陆差异: 大陆厚,海洋薄;

地貌差异: 山地厚,平原薄;

海底差异: 海岭厚,海沟薄;

海拔差异: 高处厚,低处薄。

差异法掌握地壳厚薄:

帮助记忆

(二)地幔:

上地幔上部存在一个软流层,一般认为这里可能是 岩浆的主要发源地。

1.范围:

介于地壳和地核之间,即莫霍面与古登堡面之间。

2.软流层:

包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成。

3、岩石圈:

外核:高温高压下呈液态或熔融状态;

内核:一般认为呈固态。

(三)地核:

1.范围:

地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

2.分层:

地壳

莫霍界面

古登堡界面

地幔

外核

内核

帮助记忆

地壳

地幔

莫霍界面

古登堡界面

地核

圈层名称

不连续面

深度(Km)

特征

地壳

(莫霍界面、33km)

(古登堡界面2900km)

平均17

(6-70km)

1000

2900

5000

6370

①由岩石构成的固体外壳

②大陆地壳厚、海洋地壳薄

地幔

上地幔

①固态

②上部存在一个软流层(可能是岩浆的发源地)

下地幔

①可能为固态

②温度、压力和密度均增大

地核

外核

接近液态、横波不能通过

内核

温度、压力和密度都很大

1. 地球外部圈层分为哪几层?

2. 大气的密度有何特点?

3. 地球上的水可以分为哪些类型?

4. 生物圈的位置有何特点?

导学问题:

三、地球的外部圈层:

大气圈

水 圈

生物圈

地球外部圈层分为哪几层?

思考:

(一)大气圈:

密度随着高度增加而降低,是地球生命

生存的基础条件之一。

1.组成:

气体和悬浮物,主要成分是氮和氧

2.特征:

陆地水与人类社会的关系最为密切,水圈里的水处于不断地循环运动之中。

(二)水圈:

陆地内循环(内流区)

海陆间 循环 (外流区)

海上内循环

-----

-----

1.组成:

2.特征:

海洋水、陆地水、大气水、生物水等

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。

(三)生物圈:

1.组成:

生物及其生存环境

2.特征:

加拿大蒙特利尔生物圈

比较法记忆水体的分类

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}分类标准

包括的类型

存在状态

气态水、固态水、液态水

存在的位置和状态

海洋水、陆地水、大气水和生物水

在陆地的位置

地表水、地下水

帮助记忆

圈层名称

不连

续面

深度(km)

特征

地壳

①由坚硬的岩石组成(化学元素:氧、硅、铝、铁)。

②厚度不均,洋壳平均厚度6km;陆壳平均厚度33km。

③大陆地壳(上层:硅铝层,下层:硅镁层)

地幔

组成:含铁、镁的硅酸盐类。

上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要源地之一

地核

温度很高,压力、和密度很大(铁、镍),可能是地磁产生的主要原因。

大陆地壳

大洋地壳

上地幔

下地幔

外核

内核

莫霍面

软流层

古登堡面

17千米

2900

千米

6370千米

小结

外部圈层

概念

组成

其他

大

气

圈

包裹地球的气

体层

气体和悬浮物质,主要成分

是氮和氧

是地球生命生存的基础条件

水

圈

地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

海洋水、陆地水、大气水、生物水等

水圈里的陆地水与人类关系最密切

生

物

圈

地球表层生物及其生存环境的总称

生物及其生存环境

生物圈与大气圈、水圈和是、岩石圈相互渗透、相互影响

练习

1. 有关地震波的说法,正确的是( ) A.纵波的传播速度较慢,横波的传播速度较快 B.纵波可以穿过固态、液态、气态三态物质 C.横波只能穿过气态的物质 D.纵波传播的速度随经过的物质不同而发生变化,而横波不变

B

北京时间2021年5月22日02时04分在青海果洛州玛多县(北纬34.59度,东经98.34度)发生7.4级地震,震源深度17千米。据此完成下列小题。2.此次地震的震源位于( )A.地核 B.上地幔 C.下地幔 D.地壳

D

3. 纵波(P波)和横波(S波)的传播速度在莫霍面处发生的显著变化是 ( ) A.都明显下降

B.都明显增加 C.S波完全消失、P波突然下降

D.P波完全消失、S波突然下降

B

读“地震波波速与地球内部构造图”,完成下列小题。

4 . 图中②表示( )

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

B

读“地震波波速与地球内部构造图”,完成下列小题。

5. 岩石圈位于 ( )

A.①顶部 B.②的全部

C.①的全部和②顶部 D.③外部

6. 火山爆发时从火山口向外涌出大量的岩浆,其发源地是 ( )

A. 地壳 B. 地幔 C. 地核 D. 岩石圈

C

B

7. 据有关的证据说明,地球内部圈层中物质为液态的是( ) A.上地幔 B.下地幔

C.外地核 D.内地核

C

图为地球圈层结构示意图。读图完成下列小题。

8. 关于图中圈层的正确叙述是 ( ) A. 丙为大气圈 B. 甲为水圈 C. 戊、己合为岩石圈 D. 乙为生物圈

D

图为地球圈层结构示意图。读图完成下列小题。

9. 构成地理环境的主要圈层有( ) A. 图中甲、乙、丙、丁层 B. 图中丙、丁、戊、己、戍层 C. 丁、戊、己、戍层

D. 大气圈、水圈、地壳、软流层

10.读“地球圈层构成示意图”图中所示的圈层①②③分别是 ( )

A.水圈、生物圈、岩石圈

B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈

D.生物圈、水圈、岩石圈

A

A

谢谢

地理 湘教版(2019)必修一

第三节 地球的圈层结构

地球的内部圈层

地震和地震波

1.什么是地震?

2.地震构造由哪些要素组成?

3.什么是震级?

4.什么是烈度?

5.什么是地震波?

6.地震波有哪些类型?

7.纵波和横波各有何特点?

导学问题:

一、地震和地震波:

是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。

(一)地震:

中国地震台网正式测定:2021年7月29日14时15分在美国阿拉斯加州以南海域(北纬55.40度,西经158.00度)发生8.1级地震,震源深度10千米。

观察图中什么是震源、震源深度、震中、震中距、等震线?

地震的大小用震级表示。

一次地震,只有一个震级。一次地震,可以有多个烈度。

①震源:地球内部岩石发生断裂引起震动的地方。

②震源深度:从震中到震源的垂直距离。

③震中:震源在地面上的垂直投影及地面正对着震源的那一点。

④震中距:从观测点如地震台到震中的直线距离。

⑤等震线:将烈度相同的点连成封闭的曲线。

(二)地震波

1. 概念:

2. 分类:

纵 波:

(P)

横 波:

(S)

地震的能量以波动的方式向外传播

质点震动方向与传播方向垂直的波

质点震动方向与传播方向一致的波

纵波

横波

上下颠簸

左右摇晃

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

传播

速度

通过的物质

共同点

纵波

快

固体、液体气体物质

传播速度都随着 所通过物质的性质变化而变化

横波

慢

只能 通过固体物质

3 .地震波传播速度及所能通过的物质:

地震双波分横纵, 速因介质而不同。

固快液降气最慢, 介质弹性降低成。

纵快可通固液气, 横慢仅通固态中。

介质交界都变化, 转换之处界面生。

如此特性可利用,“透视”地球好轻松。

歌诀法记忆地震波特点:

帮助记忆

1. 地球内部分为哪几个主要圈层?

2. 划分地球内部圈层的界面是什么?

3. 地壳、地幔和地核各有何特点?

导学问题:

莫 霍 界 面

古 登 堡 界 面

2900Km

33Km

地壳

地幔

地核

二、地球的内部圈层:

1.地球内部划分为: 地壳、地幔和地核

思考:地球内部分为哪几个主要圈层?

莫 霍 界 面

古 登 堡 界 面

2900Km

33Km

地壳

地幔

地核

2.三层之间的两个界面: 莫霍面和古登堡面。

思考:划分地球内部圈层的界面是什么?

地震波波速与地球内部构造图

A

地幔

地核

B

莫霍界面

古登堡界面

横波

纵波

地壳

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

F

E

33km

2900km

纵波波速忽然下降,横波完全消失

纵波、横波波速

都明显增加

思考:地壳、地幔和地核各有何特点?

(一)地壳:

地壳平均厚度为17千米,大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米,大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

1. 范围:

地面以下、莫霍面以上的固体外壳。

2.厚度:

氧48.60%

硅26.30%

氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁

铝7.73%

铁4.75%

钙3.45%

钠2.74%

氢0.76%

其他1.20%

钾2.47%

镁2.00%

3.地壳的主要物质组成:

上层: 硅铝层(较轻)一般只分布在大陆部分,高山.高原区

厚度大,平原地区厚度小;在大洋地壳中很薄,甚至缺失

下层:硅镁层(较重)普遍存在(连续分布)

大陆地壳:双层——硅铝层、硅镁层,平均33 km

大洋地壳:单层——硅镁层,平均6km

地壳结构

大陆地壳::双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

海陆差异: 大陆厚,海洋薄;

地貌差异: 山地厚,平原薄;

海底差异: 海岭厚,海沟薄;

海拔差异: 高处厚,低处薄。

差异法掌握地壳厚薄:

帮助记忆

(二)地幔:

上地幔上部存在一个软流层,一般认为这里可能是 岩浆的主要发源地。

1.范围:

介于地壳和地核之间,即莫霍面与古登堡面之间。

2.软流层:

包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成。

3、岩石圈:

外核:高温高压下呈液态或熔融状态;

内核:一般认为呈固态。

(三)地核:

1.范围:

地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

2.分层:

地壳

莫霍界面

古登堡界面

地幔

外核

内核

帮助记忆

地壳

地幔

莫霍界面

古登堡界面

地核

圈层名称

不连续面

深度(Km)

特征

地壳

(莫霍界面、33km)

(古登堡界面2900km)

平均17

(6-70km)

1000

2900

5000

6370

①由岩石构成的固体外壳

②大陆地壳厚、海洋地壳薄

地幔

上地幔

①固态

②上部存在一个软流层(可能是岩浆的发源地)

下地幔

①可能为固态

②温度、压力和密度均增大

地核

外核

接近液态、横波不能通过

内核

温度、压力和密度都很大

1. 地球外部圈层分为哪几层?

2. 大气的密度有何特点?

3. 地球上的水可以分为哪些类型?

4. 生物圈的位置有何特点?

导学问题:

三、地球的外部圈层:

大气圈

水 圈

生物圈

地球外部圈层分为哪几层?

思考:

(一)大气圈:

密度随着高度增加而降低,是地球生命

生存的基础条件之一。

1.组成:

气体和悬浮物,主要成分是氮和氧

2.特征:

陆地水与人类社会的关系最为密切,水圈里的水处于不断地循环运动之中。

(二)水圈:

陆地内循环(内流区)

海陆间 循环 (外流区)

海上内循环

-----

-----

1.组成:

2.特征:

海洋水、陆地水、大气水、生物水等

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。

(三)生物圈:

1.组成:

生物及其生存环境

2.特征:

加拿大蒙特利尔生物圈

比较法记忆水体的分类

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}分类标准

包括的类型

存在状态

气态水、固态水、液态水

存在的位置和状态

海洋水、陆地水、大气水和生物水

在陆地的位置

地表水、地下水

帮助记忆

圈层名称

不连

续面

深度(km)

特征

地壳

①由坚硬的岩石组成(化学元素:氧、硅、铝、铁)。

②厚度不均,洋壳平均厚度6km;陆壳平均厚度33km。

③大陆地壳(上层:硅铝层,下层:硅镁层)

地幔

组成:含铁、镁的硅酸盐类。

上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要源地之一

地核

温度很高,压力、和密度很大(铁、镍),可能是地磁产生的主要原因。

大陆地壳

大洋地壳

上地幔

下地幔

外核

内核

莫霍面

软流层

古登堡面

17千米

2900

千米

6370千米

小结

外部圈层

概念

组成

其他

大

气

圈

包裹地球的气

体层

气体和悬浮物质,主要成分

是氮和氧

是地球生命生存的基础条件

水

圈

地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

海洋水、陆地水、大气水、生物水等

水圈里的陆地水与人类关系最密切

生

物

圈

地球表层生物及其生存环境的总称

生物及其生存环境

生物圈与大气圈、水圈和是、岩石圈相互渗透、相互影响

练习

1. 有关地震波的说法,正确的是( ) A.纵波的传播速度较慢,横波的传播速度较快 B.纵波可以穿过固态、液态、气态三态物质 C.横波只能穿过气态的物质 D.纵波传播的速度随经过的物质不同而发生变化,而横波不变

B

北京时间2021年5月22日02时04分在青海果洛州玛多县(北纬34.59度,东经98.34度)发生7.4级地震,震源深度17千米。据此完成下列小题。2.此次地震的震源位于( )A.地核 B.上地幔 C.下地幔 D.地壳

D

3. 纵波(P波)和横波(S波)的传播速度在莫霍面处发生的显著变化是 ( ) A.都明显下降

B.都明显增加 C.S波完全消失、P波突然下降

D.P波完全消失、S波突然下降

B

读“地震波波速与地球内部构造图”,完成下列小题。

4 . 图中②表示( )

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

B

读“地震波波速与地球内部构造图”,完成下列小题。

5. 岩石圈位于 ( )

A.①顶部 B.②的全部

C.①的全部和②顶部 D.③外部

6. 火山爆发时从火山口向外涌出大量的岩浆,其发源地是 ( )

A. 地壳 B. 地幔 C. 地核 D. 岩石圈

C

B

7. 据有关的证据说明,地球内部圈层中物质为液态的是( ) A.上地幔 B.下地幔

C.外地核 D.内地核

C

图为地球圈层结构示意图。读图完成下列小题。

8. 关于图中圈层的正确叙述是 ( ) A. 丙为大气圈 B. 甲为水圈 C. 戊、己合为岩石圈 D. 乙为生物圈

D

图为地球圈层结构示意图。读图完成下列小题。

9. 构成地理环境的主要圈层有( ) A. 图中甲、乙、丙、丁层 B. 图中丙、丁、戊、己、戍层 C. 丁、戊、己、戍层

D. 大气圈、水圈、地壳、软流层

10.读“地球圈层构成示意图”图中所示的圈层①②③分别是 ( )

A.水圈、生物圈、岩石圈

B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈

D.生物圈、水圈、岩石圈

A

A

谢谢