高中语文人教版必修二11《就任北京大学校长之演说》课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修二11《就任北京大学校长之演说》课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-14 10:52:59 | ||

图片预览

文档简介

人教版高中语文必修二第四单元第11课

之

演说

之

演说

1

2

3

4

新课导入

文章理解

拓展延伸

文章小结

目

录

之

演说

新课导入

第一章

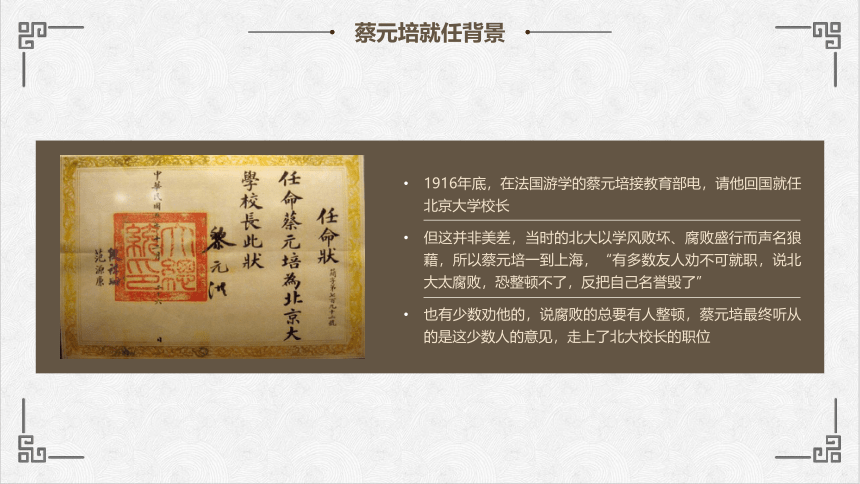

蔡元培就任背景

也有少数劝他的,说腐败的总要有人整顿,蔡元培最终听从的是这少数人的意见,走上了北大校长的职位

1916年底,在法国游学的蔡元培接教育部电,请他回国就任北京大学校长

但这并非美差,当时的北大以学风败坏、腐败盛行而声名狼藉,所以蔡元培一到上海,“有多数友人劝不可就职,说北大太腐败,恐整顿不了,反把自己名誉毁了”

他是清末进士,曾任翰林院编修;他又辞官兴学,倡言反清以救国。

他旧学深沉,却有明确的开放意识;他身居要职,却两袖清风、一身正气。

他担任北大校长,倡导思想自由、兼容并包,开创北大新局面。

他有巨大的人格感召力。北大学生向来自视很高,但见了蔡校长都非常恭敬。

蔡元培其人

观点明确 思路清晰

针对性强 通俗易懂

鼓 动 性 感 染 力

演讲辞特点

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所现代意义上的大学。

京师大学堂的诞生,是戊戌变法的产物。戊戌变法运动失败以后,所有新政措施几乎全部被废除,只有京师大学堂得以保留。1911年,辛亥革命推翻了清王朝的统治。1912年5月,京师大学堂改名为北京大学。但1917年蔡元培接任之前的北大,总的来说还是一所封建思想、官僚习气十分浓厚的学府。因初办时所收学生都是京官或八旗贵族子弟,来上学时,有不少还带着听差,上学只是为了升官发财,对研究学问没什么兴趣,而是想方设法混资历,找靠山。

蔡元培与北京大学

蔡元培的贡献就在于,他把陈腐的北大,变成了学术至上的真正大学。他以坚决的气魄,按照自己的教育理想,采取一系列对症下药的措施,一步步地改造北大,使北大逐步显示出全新的风貌。不到两三年时间,北大便从一个培养官僚的腐朽机构一跃而成为全国进步青年仰慕的学府。

在办学方针上,蔡元培提出“兼容并包”,延请陈独秀等大批新学人物和刘师培等旧学人士进入北大,并裁减了不称职的教员,清除了一大批腐朽守旧的人物。经过这番整顿,教师队伍的素质大大提高。与此同时,他还在学生中间大力提倡思想自由,培养学术研究风气,树立新道德新风尚。本文就是他这些思想的集中体现。

蔡元培与北京大学

蔡元培与北京大学

之

演说

文章理解

第二章

整体把握

回顾与北大的渊源

三点希望

两个计划

抱定宗旨,为求学而来

砥砺德行,以矫颓俗

敬爱师友,以整校风

改良讲义,能裨实用

添购书籍,旁稽博采

第一部分(1段)

第三部分(5段)

第二部分(2-4段)

番寒暄(开场白)

改良讲义

添购书籍

点计划

抱定宗旨

砥砺德行

敬爱师友

个要求

做优秀的北大学子

就任北京大学校长之演说

一

三

两

整体把握

“大学者,研究高深学问者也。”

乌烟瘴气

光阴虚度,学问毫无,是自误也。且辛亥之役,吾人之所以革命,因清廷官吏之腐败。即在今日,吾人对于当轴多不满意,亦以其道德沦丧。今诸君苟不于此时植其基,勤其学,则将来万一因生计所迫,出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。是误人也。

宗旨不可以不正大”

具体分析

性质

背景

性质

结论

“方今风俗日偷,道德沦丧,北京社会,尤为恶劣,败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染 。”

“诸君为大学学生,地位甚高,肩此重任,责无旁贷,故诸君不惟思所以感已,更必有以励人。”

“以正当之娱乐,易不正当之娱乐,庶于道德无亏,而于身体有益 。”

“故品行不可以不谨严,此余所希望于诸君者二也。”

具体分析

背景

要求

方法

结论

1、阅读第二段,思考以下问题:

(1)当时北大学生的宗旨是什么?表现在行为上是怎样的?

“求学于此者,皆有做官发财思想”

“平时放荡冶游,考试则熟读讲义,不问学问之有无,惟争分数之多寡;试验既终,书籍束之高阁,毫不过问,敷衍三四年,潦草塞责,文凭到手,即可借此活动于社会。”

问题探究

为求学而来。入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。能爱惜光阴,孜孜求学。

(2)这样不正的宗旨危害有哪些?蔡元培希望学生抱定什么样的宗旨?

误己误人。

2、阅读第三段,思考:

蔡元培的“砥砺德行”的要求是针对当时社会的什么状况提出的?

方今风俗日偷,道德沦丧,北京社会,尤为恶劣,败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染。”

问题探究

3、阅读第四段,思考:

为什么蔡元培先生 认为“敬爱师友” 很重要?

敬师:“教员之教授,职员之任务,皆以图诸君求学便利,”理应“以诚相待,敬礼有加”。

爱友:“同处此校,毁誉共之,同学中苟道德有亏,行有不正,为社会所訾詈,己虽规行矩步,亦莫能辩,此所以必互相劝勉也。”

问题探究

4、作为一篇就职演说,本文富有什么样的针对性?

就职演说,大都会阐释自己的施政纲领或对听众提出要求,本文二者融合而又侧重于后者。作为北大的新一任校长,蔡元培对青年学子寄予了厚望。他深知当时社会的污浊与北大的沉疴,因此,在演讲中,他开门见山,有针对性地提出了三点要求。这三点可以说每一点都事关北大的前途和命运,也是青年学子们普遍关心的。这样,在内容上首先就抓住了听众的心理和兴奋点,引起听众的兴趣。

问题探究

5、本文在结构上有什么特点?

在结构上,这篇演讲辞思路非常清晰。演讲,由于是一听而过,时间有限,一篇演讲只能安排一个中心思想,而且要求中心突出,本文就是围绕着如何做一个优秀的北大学子而展开的,而且通篇都围绕着这一中心选择材料和组织结构。简短的开场白引出话题,正文展开话题,结尾总结话题,层次分明,脉络清楚,给人一气呵成之感。

问题探究

6、本文在语言上有何特点?

在语言上,本文用浅易的文言文写成,在简洁凝练中透出文言文特有的古朴典雅。这篇演讲辞写作的年代,正是文言文向白话文过渡、新旧两种文体并行的时期,当时的许多文章都带有文白混杂的特点。以本文为例,文章基本的框架还是文言文,有大量的文言字词和文言句式,多用单音词、语气词等,但另一方面文章又比较浅显,有许多口语成分,比起古文来好理解。因此,本文读起来既有文言的言简意赅、意味深长,又有口语的明快易懂,学习时要注意体味。

问题探究

之

演说

拓展延伸

第三章

根据课外对北大历史的了解,说说蔡元培当任校长后,对北京大学的发展究竟造成多大的影响?

拓展延伸

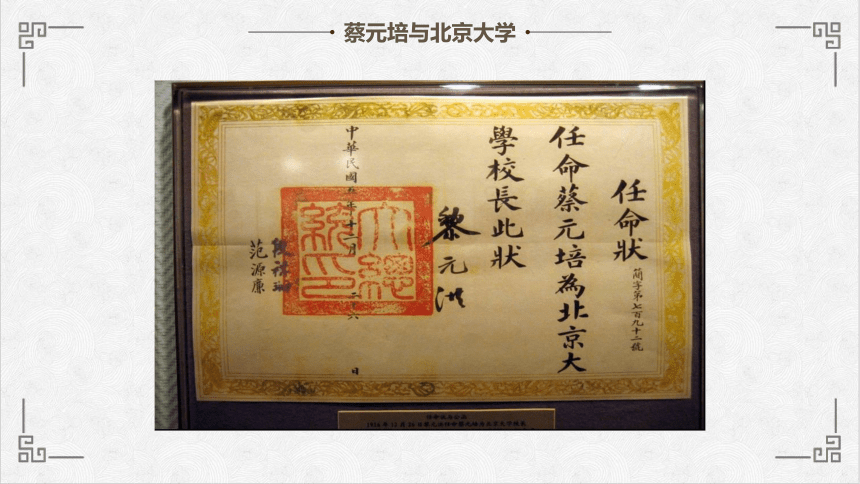

1916年12月蔡元培被任命为北大校长之前,北大已换过五任校长,并未能改变北大的局面,许多人劝他不要就任,以免因改造不好而于声名有碍,但他毅然赴任,于1917-1926年任北京大学校长。

1、勇敢上任

拓展延伸

他首先整顿了教师队伍,就职不到十天,就聘请陈独秀为文科学长,之后又积极聘请学识渊博且思想进步的刘半农、鲁迅等加入北大行列。对不称职的教师坚决辞退,不予任用。

其次蔡元培先生树立了良好校风,要求学生“以研究学术为天职”鼓励学生多方学习,形成自己富于个性的独特思想,形成了独立进行专业研究的能力。

再次,他还实行了开放性办学的方式,打破“男女授受不亲的古训,接收女学生,这是男女同校的开始。

2、锐意改革

拓展延伸

在几年的时间里,蔡元培先生以他先进的教学思想、广博的学识以及个性的人格魅力,打下了北大百年的基业,得到了广泛的认可和赞誉。在“兼容并包、思想自由”教育方针的指导下,北大形成了前所未有的一种新局面。成为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地和中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地。

3、影响深远

拓展延伸

之

演说

文章小结

第四章

1、富有针对性和现实意义。针对当时社会的污浊和北大的现状,对现场学子提出了三点事关北大前途和命运的要求。在内容上抓住了听众的心理和兴奋,引起听众的兴趣。

2、思路清晰,逻辑严谨。围绕如何做一个优秀的北大学子而展开话题,正反论证,层次分明。

3、用浅易的文言文与口语柔和而成,简洁凝练中透出文言文特有的古朴典雅,又有口语的明快易懂。

文章特点

他人评价及自评

“学界泰斗,人世楷模”

毛泽东

“从排满到抗日战争,先生之志在民族革命;从五四到 人权同盟,先生之行在民主自由”

周恩来

“三不主义----一不做官,二不纳妾,三不打麻将”

蔡元培

“没有北大就没有五四,没有蔡元培就没有北大”

社会评价

蔡元培先生的这篇就职演说,吹响了北大改革的号角,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了思想解放和学术繁荣,使北大成为最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,今天,北京大学不仅是国家的知识库,民族的智囊团 ,更是一座学术思想的高峰。

文章小结

之

演说

之

演说

1

2

3

4

新课导入

文章理解

拓展延伸

文章小结

目

录

之

演说

新课导入

第一章

蔡元培就任背景

也有少数劝他的,说腐败的总要有人整顿,蔡元培最终听从的是这少数人的意见,走上了北大校长的职位

1916年底,在法国游学的蔡元培接教育部电,请他回国就任北京大学校长

但这并非美差,当时的北大以学风败坏、腐败盛行而声名狼藉,所以蔡元培一到上海,“有多数友人劝不可就职,说北大太腐败,恐整顿不了,反把自己名誉毁了”

他是清末进士,曾任翰林院编修;他又辞官兴学,倡言反清以救国。

他旧学深沉,却有明确的开放意识;他身居要职,却两袖清风、一身正气。

他担任北大校长,倡导思想自由、兼容并包,开创北大新局面。

他有巨大的人格感召力。北大学生向来自视很高,但见了蔡校长都非常恭敬。

蔡元培其人

观点明确 思路清晰

针对性强 通俗易懂

鼓 动 性 感 染 力

演讲辞特点

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所现代意义上的大学。

京师大学堂的诞生,是戊戌变法的产物。戊戌变法运动失败以后,所有新政措施几乎全部被废除,只有京师大学堂得以保留。1911年,辛亥革命推翻了清王朝的统治。1912年5月,京师大学堂改名为北京大学。但1917年蔡元培接任之前的北大,总的来说还是一所封建思想、官僚习气十分浓厚的学府。因初办时所收学生都是京官或八旗贵族子弟,来上学时,有不少还带着听差,上学只是为了升官发财,对研究学问没什么兴趣,而是想方设法混资历,找靠山。

蔡元培与北京大学

蔡元培的贡献就在于,他把陈腐的北大,变成了学术至上的真正大学。他以坚决的气魄,按照自己的教育理想,采取一系列对症下药的措施,一步步地改造北大,使北大逐步显示出全新的风貌。不到两三年时间,北大便从一个培养官僚的腐朽机构一跃而成为全国进步青年仰慕的学府。

在办学方针上,蔡元培提出“兼容并包”,延请陈独秀等大批新学人物和刘师培等旧学人士进入北大,并裁减了不称职的教员,清除了一大批腐朽守旧的人物。经过这番整顿,教师队伍的素质大大提高。与此同时,他还在学生中间大力提倡思想自由,培养学术研究风气,树立新道德新风尚。本文就是他这些思想的集中体现。

蔡元培与北京大学

蔡元培与北京大学

之

演说

文章理解

第二章

整体把握

回顾与北大的渊源

三点希望

两个计划

抱定宗旨,为求学而来

砥砺德行,以矫颓俗

敬爱师友,以整校风

改良讲义,能裨实用

添购书籍,旁稽博采

第一部分(1段)

第三部分(5段)

第二部分(2-4段)

番寒暄(开场白)

改良讲义

添购书籍

点计划

抱定宗旨

砥砺德行

敬爱师友

个要求

做优秀的北大学子

就任北京大学校长之演说

一

三

两

整体把握

“大学者,研究高深学问者也。”

乌烟瘴气

光阴虚度,学问毫无,是自误也。且辛亥之役,吾人之所以革命,因清廷官吏之腐败。即在今日,吾人对于当轴多不满意,亦以其道德沦丧。今诸君苟不于此时植其基,勤其学,则将来万一因生计所迫,出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。是误人也。

宗旨不可以不正大”

具体分析

性质

背景

性质

结论

“方今风俗日偷,道德沦丧,北京社会,尤为恶劣,败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染 。”

“诸君为大学学生,地位甚高,肩此重任,责无旁贷,故诸君不惟思所以感已,更必有以励人。”

“以正当之娱乐,易不正当之娱乐,庶于道德无亏,而于身体有益 。”

“故品行不可以不谨严,此余所希望于诸君者二也。”

具体分析

背景

要求

方法

结论

1、阅读第二段,思考以下问题:

(1)当时北大学生的宗旨是什么?表现在行为上是怎样的?

“求学于此者,皆有做官发财思想”

“平时放荡冶游,考试则熟读讲义,不问学问之有无,惟争分数之多寡;试验既终,书籍束之高阁,毫不过问,敷衍三四年,潦草塞责,文凭到手,即可借此活动于社会。”

问题探究

为求学而来。入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。能爱惜光阴,孜孜求学。

(2)这样不正的宗旨危害有哪些?蔡元培希望学生抱定什么样的宗旨?

误己误人。

2、阅读第三段,思考:

蔡元培的“砥砺德行”的要求是针对当时社会的什么状况提出的?

方今风俗日偷,道德沦丧,北京社会,尤为恶劣,败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染。”

问题探究

3、阅读第四段,思考:

为什么蔡元培先生 认为“敬爱师友” 很重要?

敬师:“教员之教授,职员之任务,皆以图诸君求学便利,”理应“以诚相待,敬礼有加”。

爱友:“同处此校,毁誉共之,同学中苟道德有亏,行有不正,为社会所訾詈,己虽规行矩步,亦莫能辩,此所以必互相劝勉也。”

问题探究

4、作为一篇就职演说,本文富有什么样的针对性?

就职演说,大都会阐释自己的施政纲领或对听众提出要求,本文二者融合而又侧重于后者。作为北大的新一任校长,蔡元培对青年学子寄予了厚望。他深知当时社会的污浊与北大的沉疴,因此,在演讲中,他开门见山,有针对性地提出了三点要求。这三点可以说每一点都事关北大的前途和命运,也是青年学子们普遍关心的。这样,在内容上首先就抓住了听众的心理和兴奋点,引起听众的兴趣。

问题探究

5、本文在结构上有什么特点?

在结构上,这篇演讲辞思路非常清晰。演讲,由于是一听而过,时间有限,一篇演讲只能安排一个中心思想,而且要求中心突出,本文就是围绕着如何做一个优秀的北大学子而展开的,而且通篇都围绕着这一中心选择材料和组织结构。简短的开场白引出话题,正文展开话题,结尾总结话题,层次分明,脉络清楚,给人一气呵成之感。

问题探究

6、本文在语言上有何特点?

在语言上,本文用浅易的文言文写成,在简洁凝练中透出文言文特有的古朴典雅。这篇演讲辞写作的年代,正是文言文向白话文过渡、新旧两种文体并行的时期,当时的许多文章都带有文白混杂的特点。以本文为例,文章基本的框架还是文言文,有大量的文言字词和文言句式,多用单音词、语气词等,但另一方面文章又比较浅显,有许多口语成分,比起古文来好理解。因此,本文读起来既有文言的言简意赅、意味深长,又有口语的明快易懂,学习时要注意体味。

问题探究

之

演说

拓展延伸

第三章

根据课外对北大历史的了解,说说蔡元培当任校长后,对北京大学的发展究竟造成多大的影响?

拓展延伸

1916年12月蔡元培被任命为北大校长之前,北大已换过五任校长,并未能改变北大的局面,许多人劝他不要就任,以免因改造不好而于声名有碍,但他毅然赴任,于1917-1926年任北京大学校长。

1、勇敢上任

拓展延伸

他首先整顿了教师队伍,就职不到十天,就聘请陈独秀为文科学长,之后又积极聘请学识渊博且思想进步的刘半农、鲁迅等加入北大行列。对不称职的教师坚决辞退,不予任用。

其次蔡元培先生树立了良好校风,要求学生“以研究学术为天职”鼓励学生多方学习,形成自己富于个性的独特思想,形成了独立进行专业研究的能力。

再次,他还实行了开放性办学的方式,打破“男女授受不亲的古训,接收女学生,这是男女同校的开始。

2、锐意改革

拓展延伸

在几年的时间里,蔡元培先生以他先进的教学思想、广博的学识以及个性的人格魅力,打下了北大百年的基业,得到了广泛的认可和赞誉。在“兼容并包、思想自由”教育方针的指导下,北大形成了前所未有的一种新局面。成为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地和中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地。

3、影响深远

拓展延伸

之

演说

文章小结

第四章

1、富有针对性和现实意义。针对当时社会的污浊和北大的现状,对现场学子提出了三点事关北大前途和命运的要求。在内容上抓住了听众的心理和兴奋,引起听众的兴趣。

2、思路清晰,逻辑严谨。围绕如何做一个优秀的北大学子而展开话题,正反论证,层次分明。

3、用浅易的文言文与口语柔和而成,简洁凝练中透出文言文特有的古朴典雅,又有口语的明快易懂。

文章特点

他人评价及自评

“学界泰斗,人世楷模”

毛泽东

“从排满到抗日战争,先生之志在民族革命;从五四到 人权同盟,先生之行在民主自由”

周恩来

“三不主义----一不做官,二不纳妾,三不打麻将”

蔡元培

“没有北大就没有五四,没有蔡元培就没有北大”

社会评价

蔡元培先生的这篇就职演说,吹响了北大改革的号角,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了思想解放和学术繁荣,使北大成为最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,今天,北京大学不仅是国家的知识库,民族的智囊团 ,更是一座学术思想的高峰。

文章小结