第11课《<论语>十二章》同步练习(含答案)2021-2022学年部编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第11课《<论语>十二章》同步练习(含答案)2021-2022学年部编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 28.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-14 19:47:04 | ||

图片预览

文档简介

第 11课《论语》十二章

1.下列加粗字的注音,完全正确的一项是( )

A.雍也(yōng) 不愠(yùn) 曾子(zēng) 三省吾身(xǐng)

B.好之者(hǎo) 逾矩(jǔ) 学而不思则罔(wǎng) 思而不学则殆(dài)

C.论语(lùn) 曲肱(gōng) 笃志(dǔ) 传不习乎(chuán)

D.一箪食(dān) 不舍昼夜(shě) 乐之者(yuè) 逝者如斯夫(fú)

2.下列停顿不正确的一项是( )

A.乐/亦在其中矣

B.吾/日/三省吾身

C.回/也不改其乐

D.知之者/不如好之者

3.下面句子中含有通假字的一项是(?? )

A.人不知而不愠,不亦君子乎?

B.博学而笃志。

C.学而时习之,不亦说乎?

D.逝者如斯夫,不舍昼夜。

4.下列句子中加粗词的意义相同的一项是( )

A.人不知而不愠 博学而笃志

B.七十而从心所欲 择其善者而从之

C.可以为师矣 为人谋而不忠乎

D.五十而知天命 知之者不如好之者

5.下列句子按内容分类正确的一项是( )

①人不知而不愠

②温故而知新,可以为师矣

③学而不思则罔,思而不学则殆

④三人行,必有我师焉

⑤三十而立,四十而不惑

⑥学而时习之

⑦博学而笃志

⑧吾日三省吾身

⑨不义而富且贵,于我如浮云

A.①②④/③⑤⑨/⑥⑦⑧

B.①⑤⑧⑨/②⑥/③④⑦

C.②③⑥/④⑤⑦/①⑧⑨

D.①②③/⑥⑦/④⑤⑧⑨

6.下列说法错误的一项是( )

A.《论语》《孟子》《大学》《礼记》合称“四书”,都是儒家经典著作。

B.孔子、孟子都是儒家代表人物,庄子是道家代表人物,墨子是墨家创始人。

C.“六十而耳顺”一句中“耳顺”可理解为能听得进不同的意见。

D.《论语》中有不少语句逐渐演化并固定为成语,如温故知新、三十而立、逝者如斯等。

7.阅读下面两个语段,完成下题。

(一)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(节选自《〈论语〉十二章》)

(二)匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮①,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人②大姓文不识③,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿。主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学④。

(选自《凿壁借光》)

【注】①逮:及,到达。②邑人:同乡。③文不识:一个人的名字。④大学:大学问家。

(1).解释下列句子中加粗的词。

①不亦说乎_____________

②思而不学则殆_____________

/③衡乃与其佣作_____________

④/资给以书_____________

(2).把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①人不知而不愠,不亦君子乎?

②衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。

(3).语段(一)中的“学而不思则罔,思而不学则殆”能不能调换顺序?为什么?

(4.读了语段(一)(二)后,关于学习你得到了哪些启示?

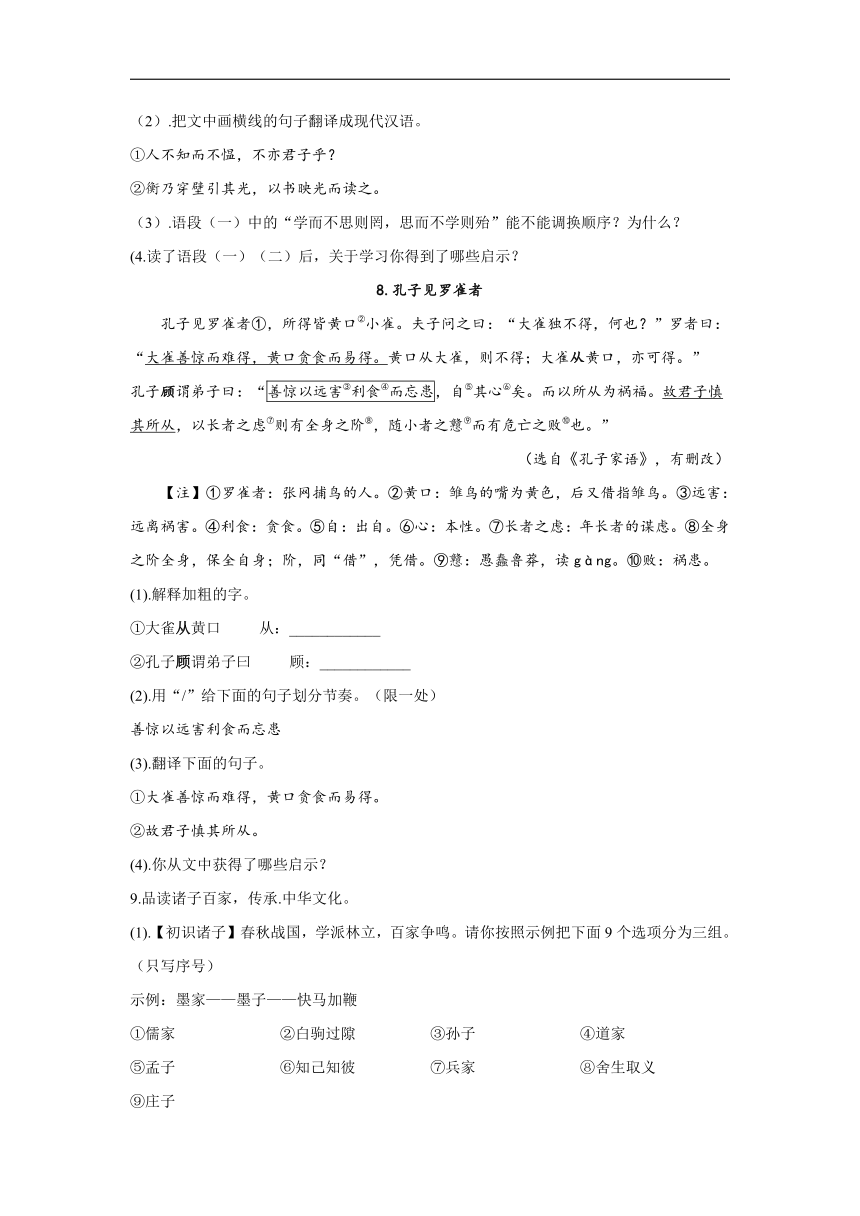

8.孔子见罗雀者

孔子见罗雀者①,所得皆黄口②小雀。夫子问之曰:“大雀独不得,何也?”罗者曰:“大雀善惊而难得,黄口贪食而易得。黄口从大雀,则不得;大雀从黄口,亦可得。”

孔子顾谓弟子曰:“善惊以远害③利食④而忘患,自⑤其心⑥矣。而以所从为祸福。故君子慎其所从,以长者之虑⑦则有全身之阶⑧,随小者之戆⑨而有危亡之败⑩也。”

(选自《孔子家语》,有删改)

【注】①罗雀者:张网捕鸟的人。②黄口:雏鸟的嘴为黄色,后又借指雏鸟。③远害:远离祸害。④利食:贪食。⑤自:出自。⑥心:本性。⑦长者之虑:年长者的谋虑。⑧全身之阶全身,保全自身;阶,同“借”,凭借。⑨戆:愚蠢鲁莽,读gàng。⑩败:祸患。

(1).解释加粗的字。

①大雀从黄口 从:____________

②孔子顾谓弟子曰 顾:____________

(2).用“/”给下面的句子划分节奏。(限一处)

善惊以远害利食而忘患

(3).翻译下面的句子。

①大雀善惊而难得,黄口贪食而易得。

②故君子慎其所从。

(4).你从文中获得了哪些启示?

9.品读诸子百家,传承.中华文化。

(1).【初识诸子】春秋战国,学派林立,百家争鸣。请你按照示例把下面9个选项分为三组。(只写序号)

示例:墨家——墨子——快马加鞭

①儒家 ②白驹过隙 ③孙子 ④道家

⑤孟子 ⑥知己知彼 ⑦兵家 ⑧舍生取义

⑨庄子

(2).【评说诸子】根据下面孔子的小传,请你写一段话概括孔子的伟大之处,作为校刊的“孔子专题”的前言。(不超过60字)

孔子,名丘,字仲尼。生于公元前551年。春秋末期鲁国人。他曾在鲁国担任司寇,与鲁国权臣季氏不合,55岁时离开家乡周游列国,颠沛流离,出生入死。因为仁义礼智信思想不被诸侯们采纳,他只得返回鲁国,修《诗》《书》,订《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》,开办私学,聚徒讲学。他“学而不厌,诲人不倦”,有弟子三千,贤人七十二。孔子开创了儒家学派,是世界伟大的思想家和教育家,他的思想和言行被其弟子及再传弟子记录在《论语》里,影响中国几千年。

答案以及解析

1. 答案:A

解析:B项,“好”应读“hào”。C项,“论”应读“1ún”。D项,“乐”应读“lè”。

2.答案:C

解析:回也/不改其乐。

3.答案:C

解析:“说”通“悦”,喜悦,高兴

4.答案:D

解析:D项,知:知道;A项,而:表转折/表并列;B项,从:顺从/采纳,听从;C项,为:成为,做/替。

5.答案:C

解析:②③⑥讲的是学习方法,④⑤⑦讲的是学习态度,①⑧⑨讲的是修身之道。

6.答案:A

解析:《论语》孟子》《大学》《中庸》合称“四书”。

7.答案:(1).①同“悦”,愉快②疑惑

/③于是,就

④/供给

(2).①人家不了解我,我并不因此恼怒,不是有才德的人吗?

②匡衡就凿穿墙壁引来邻居家的烛光,把书对着烛光来读。

(3).不能。“学”是“思”的先决条件,先“学”后“思”才符合认知规律。

(4).①语段(一)告诉我们学习要时常温习,要与思考相结合,兴趣是学习的最大动力。②语段(二)告诉我们只要刻苦学习,就能学有所成,而能否学有所成与学习环境无关。

【参考译文】

(二)匡衡字稚圭,勤奋好学,但家中没有蜡烛照明,邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就凿穿墙壁引来邻居家的烛光,把书对着烛光来读。同乡有个大户叫文不识,家境富裕,有很多书,匡衡就到他家做雇工,但不要报酬。主人感到很奇怪,问匡衡,匡衡说:“我希望能得到你家的书,全部读一遍。”主人非常感慨,就把书借给他看,匡衡终于成为大学问家。

(3)本题考查对课内文言文语段内容的理解。解答此题,要明确这两句阐明了“学”与“思”

的辩证关系,“学”是“思”的先决条件,先“学”后“恩”才符合认知规律,所以不能调换顺序。

(4).本题考查课内外文言文对比阅读。解答本题,首先,要明确两个语段的主要内容;然后,结合语段内容,谈关于学习的启示。关于学习,语段(一)主要讲了学习方法和学习态度,语段(二)讲述了匡衡在艰苦环境下刻苦学习的故事。两个语段的启示应略有不同,根据语段内容分别概括作答即可。

8.答案:(1).①跟随 ②回头

(2).善惊以远害/利食而忘患

(3).①大鸟容易受到惊吓所以难捕捉到,雏鸟贪吃而容易捕捉到。

②所以君子要慎重选择自己所跟随的人。

(4).不要只顾眼前利益;多借鉴长者的经验;要有忧患意识;要谨慎选择所跟随的人;不效仿年轻人的愚蠢鲁莽。

解析:(2).本题考查划分文言文朗读节奏的能力。句意为:容易受到惊吓(的大鸟)就能远离祸害,贪食(的雏鸟)就容易忘记祸患。应划分为:善惊以远害/利食而忘患。

(3).本题考查翻译文言句子的能力。①句重点字词:惊,受到惊吓;易,容易。②句重点字词:故,所以;从,跟随。

参考译文《孔子见罗雀者》

孔子看见张网捕鸟的人,他捉到的都是雏鸟。孔子问他说:“只有大鸟捕不到,这是为什么呢?”捕鸟人说:“大鸟容易受到惊吓所以难捕捉到,雏鸟贪吃而容易捕捉到。(如果)雏鸟跟随大鸟,就捕捉不到了;(但是如果)大鸟跟随雏鸟,也可以捕捉到。”孔子回头对弟子们说:“容易受到惊吓(的大鸟)就能远离祸害,贪食(的雏鸟)就容易忘记祸患,这是出自它们的本性啊。而跟从不同的人就会有不同的祸与福。所以君子要谨慎选择自己所跟随的人,借助年长者的谋虑来保全自身,效仿年轻人的愚蠢鲁莽,会有面临危险死亡的祸患。”

(4).本题考查谈启示感悟的能力。由文中“故君子慎其所从,以长者之虑则有全身之阶;随小者之戆而有危亡之败也”获得的启示为:要多借鉴长者的经验;要有忧患意识。

9.答案:(1).①⑤⑧;④⑨②;⑦③⑥

(2).孔子主张仁义礼智信,编撰古籍,开办私学,开创儒家学派,思想(《论语》)影响深远。

解析:(1).略。

(2).注意题干中的“概括孔子的伟大之处”,所写内容要突出孔子的贡献与影响。

1.下列加粗字的注音,完全正确的一项是( )

A.雍也(yōng) 不愠(yùn) 曾子(zēng) 三省吾身(xǐng)

B.好之者(hǎo) 逾矩(jǔ) 学而不思则罔(wǎng) 思而不学则殆(dài)

C.论语(lùn) 曲肱(gōng) 笃志(dǔ) 传不习乎(chuán)

D.一箪食(dān) 不舍昼夜(shě) 乐之者(yuè) 逝者如斯夫(fú)

2.下列停顿不正确的一项是( )

A.乐/亦在其中矣

B.吾/日/三省吾身

C.回/也不改其乐

D.知之者/不如好之者

3.下面句子中含有通假字的一项是(?? )

A.人不知而不愠,不亦君子乎?

B.博学而笃志。

C.学而时习之,不亦说乎?

D.逝者如斯夫,不舍昼夜。

4.下列句子中加粗词的意义相同的一项是( )

A.人不知而不愠 博学而笃志

B.七十而从心所欲 择其善者而从之

C.可以为师矣 为人谋而不忠乎

D.五十而知天命 知之者不如好之者

5.下列句子按内容分类正确的一项是( )

①人不知而不愠

②温故而知新,可以为师矣

③学而不思则罔,思而不学则殆

④三人行,必有我师焉

⑤三十而立,四十而不惑

⑥学而时习之

⑦博学而笃志

⑧吾日三省吾身

⑨不义而富且贵,于我如浮云

A.①②④/③⑤⑨/⑥⑦⑧

B.①⑤⑧⑨/②⑥/③④⑦

C.②③⑥/④⑤⑦/①⑧⑨

D.①②③/⑥⑦/④⑤⑧⑨

6.下列说法错误的一项是( )

A.《论语》《孟子》《大学》《礼记》合称“四书”,都是儒家经典著作。

B.孔子、孟子都是儒家代表人物,庄子是道家代表人物,墨子是墨家创始人。

C.“六十而耳顺”一句中“耳顺”可理解为能听得进不同的意见。

D.《论语》中有不少语句逐渐演化并固定为成语,如温故知新、三十而立、逝者如斯等。

7.阅读下面两个语段,完成下题。

(一)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(节选自《〈论语〉十二章》)

(二)匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮①,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人②大姓文不识③,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿。主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学④。

(选自《凿壁借光》)

【注】①逮:及,到达。②邑人:同乡。③文不识:一个人的名字。④大学:大学问家。

(1).解释下列句子中加粗的词。

①不亦说乎_____________

②思而不学则殆_____________

/③衡乃与其佣作_____________

④/资给以书_____________

(2).把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①人不知而不愠,不亦君子乎?

②衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。

(3).语段(一)中的“学而不思则罔,思而不学则殆”能不能调换顺序?为什么?

(4.读了语段(一)(二)后,关于学习你得到了哪些启示?

8.孔子见罗雀者

孔子见罗雀者①,所得皆黄口②小雀。夫子问之曰:“大雀独不得,何也?”罗者曰:“大雀善惊而难得,黄口贪食而易得。黄口从大雀,则不得;大雀从黄口,亦可得。”

孔子顾谓弟子曰:“善惊以远害③利食④而忘患,自⑤其心⑥矣。而以所从为祸福。故君子慎其所从,以长者之虑⑦则有全身之阶⑧,随小者之戆⑨而有危亡之败⑩也。”

(选自《孔子家语》,有删改)

【注】①罗雀者:张网捕鸟的人。②黄口:雏鸟的嘴为黄色,后又借指雏鸟。③远害:远离祸害。④利食:贪食。⑤自:出自。⑥心:本性。⑦长者之虑:年长者的谋虑。⑧全身之阶全身,保全自身;阶,同“借”,凭借。⑨戆:愚蠢鲁莽,读gàng。⑩败:祸患。

(1).解释加粗的字。

①大雀从黄口 从:____________

②孔子顾谓弟子曰 顾:____________

(2).用“/”给下面的句子划分节奏。(限一处)

善惊以远害利食而忘患

(3).翻译下面的句子。

①大雀善惊而难得,黄口贪食而易得。

②故君子慎其所从。

(4).你从文中获得了哪些启示?

9.品读诸子百家,传承.中华文化。

(1).【初识诸子】春秋战国,学派林立,百家争鸣。请你按照示例把下面9个选项分为三组。(只写序号)

示例:墨家——墨子——快马加鞭

①儒家 ②白驹过隙 ③孙子 ④道家

⑤孟子 ⑥知己知彼 ⑦兵家 ⑧舍生取义

⑨庄子

(2).【评说诸子】根据下面孔子的小传,请你写一段话概括孔子的伟大之处,作为校刊的“孔子专题”的前言。(不超过60字)

孔子,名丘,字仲尼。生于公元前551年。春秋末期鲁国人。他曾在鲁国担任司寇,与鲁国权臣季氏不合,55岁时离开家乡周游列国,颠沛流离,出生入死。因为仁义礼智信思想不被诸侯们采纳,他只得返回鲁国,修《诗》《书》,订《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》,开办私学,聚徒讲学。他“学而不厌,诲人不倦”,有弟子三千,贤人七十二。孔子开创了儒家学派,是世界伟大的思想家和教育家,他的思想和言行被其弟子及再传弟子记录在《论语》里,影响中国几千年。

答案以及解析

1. 答案:A

解析:B项,“好”应读“hào”。C项,“论”应读“1ún”。D项,“乐”应读“lè”。

2.答案:C

解析:回也/不改其乐。

3.答案:C

解析:“说”通“悦”,喜悦,高兴

4.答案:D

解析:D项,知:知道;A项,而:表转折/表并列;B项,从:顺从/采纳,听从;C项,为:成为,做/替。

5.答案:C

解析:②③⑥讲的是学习方法,④⑤⑦讲的是学习态度,①⑧⑨讲的是修身之道。

6.答案:A

解析:《论语》孟子》《大学》《中庸》合称“四书”。

7.答案:(1).①同“悦”,愉快②疑惑

/③于是,就

④/供给

(2).①人家不了解我,我并不因此恼怒,不是有才德的人吗?

②匡衡就凿穿墙壁引来邻居家的烛光,把书对着烛光来读。

(3).不能。“学”是“思”的先决条件,先“学”后“思”才符合认知规律。

(4).①语段(一)告诉我们学习要时常温习,要与思考相结合,兴趣是学习的最大动力。②语段(二)告诉我们只要刻苦学习,就能学有所成,而能否学有所成与学习环境无关。

【参考译文】

(二)匡衡字稚圭,勤奋好学,但家中没有蜡烛照明,邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就凿穿墙壁引来邻居家的烛光,把书对着烛光来读。同乡有个大户叫文不识,家境富裕,有很多书,匡衡就到他家做雇工,但不要报酬。主人感到很奇怪,问匡衡,匡衡说:“我希望能得到你家的书,全部读一遍。”主人非常感慨,就把书借给他看,匡衡终于成为大学问家。

(3)本题考查对课内文言文语段内容的理解。解答此题,要明确这两句阐明了“学”与“思”

的辩证关系,“学”是“思”的先决条件,先“学”后“恩”才符合认知规律,所以不能调换顺序。

(4).本题考查课内外文言文对比阅读。解答本题,首先,要明确两个语段的主要内容;然后,结合语段内容,谈关于学习的启示。关于学习,语段(一)主要讲了学习方法和学习态度,语段(二)讲述了匡衡在艰苦环境下刻苦学习的故事。两个语段的启示应略有不同,根据语段内容分别概括作答即可。

8.答案:(1).①跟随 ②回头

(2).善惊以远害/利食而忘患

(3).①大鸟容易受到惊吓所以难捕捉到,雏鸟贪吃而容易捕捉到。

②所以君子要慎重选择自己所跟随的人。

(4).不要只顾眼前利益;多借鉴长者的经验;要有忧患意识;要谨慎选择所跟随的人;不效仿年轻人的愚蠢鲁莽。

解析:(2).本题考查划分文言文朗读节奏的能力。句意为:容易受到惊吓(的大鸟)就能远离祸害,贪食(的雏鸟)就容易忘记祸患。应划分为:善惊以远害/利食而忘患。

(3).本题考查翻译文言句子的能力。①句重点字词:惊,受到惊吓;易,容易。②句重点字词:故,所以;从,跟随。

参考译文《孔子见罗雀者》

孔子看见张网捕鸟的人,他捉到的都是雏鸟。孔子问他说:“只有大鸟捕不到,这是为什么呢?”捕鸟人说:“大鸟容易受到惊吓所以难捕捉到,雏鸟贪吃而容易捕捉到。(如果)雏鸟跟随大鸟,就捕捉不到了;(但是如果)大鸟跟随雏鸟,也可以捕捉到。”孔子回头对弟子们说:“容易受到惊吓(的大鸟)就能远离祸害,贪食(的雏鸟)就容易忘记祸患,这是出自它们的本性啊。而跟从不同的人就会有不同的祸与福。所以君子要谨慎选择自己所跟随的人,借助年长者的谋虑来保全自身,效仿年轻人的愚蠢鲁莽,会有面临危险死亡的祸患。”

(4).本题考查谈启示感悟的能力。由文中“故君子慎其所从,以长者之虑则有全身之阶;随小者之戆而有危亡之败也”获得的启示为:要多借鉴长者的经验;要有忧患意识。

9.答案:(1).①⑤⑧;④⑨②;⑦③⑥

(2).孔子主张仁义礼智信,编撰古籍,开办私学,开创儒家学派,思想(《论语》)影响深远。

解析:(1).略。

(2).注意题干中的“概括孔子的伟大之处”,所写内容要突出孔子的贡献与影响。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首