人音版三年级音乐上册(五线谱)第4课《演唱 放牛山歌》教学设计

文档属性

| 名称 | 人音版三年级音乐上册(五线谱)第4课《演唱 放牛山歌》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 526.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-08-15 22:05:36 | ||

图片预览

文档简介

《放牛山歌》教学设计

【课题】《放牛山歌》

【课型】歌唱课

【课时】第一课时

【年级】三年级

【教学内容】学唱四川儿歌《放牛山歌》

【教学思路】

通过音乐,在音乐中促进儿童的情绪发展是音乐教学的重要目标之一,在三维目标中属于情感、价值、态度观目标范畴。三年级学生处于音乐感知能力发展的最佳时期,对节奏、旋律有较强的感受力和表现力,老师需进一步推动和帮助其确认和提高感情的觉察性和认同感。而音乐在专注儿童情绪的能力上,可以为所有孩子,尤其是沟通困难或怕羞的孩子,提供一个经由说话、结构性社交和音乐活动的表达方式。在教学中要充分运用这一特点为学生创设主动参与、亲身体验的实践活动。

基于以上认识,以综合音乐活动循序渐进来开展音乐学习实践活动,通过歌唱、律动、表演等方式帮助学生加强和音乐之间的互动联接,在倾听与反应中,在对话与展示中,得到自我发展。

【教材分析】

《放牛山歌》是一首节奏活泼、旋律明快、单乐段分节歌曲,共六个乐句。歌曲旋律委婉,起伏跌宕,具有民族特色的衬词展现了四川民歌特点。歌曲节奏轻快,旋律优美,形象地勾勒出一幅牧童在山上边放牛边唱歌的画面,抒发了小牧童的喜悦心情。

【学情分析】

三年级学生处于音乐感知能力发展的最佳时期,对节奏、旋律有较强的感受力和表现力,教学中要充分运用这一特点为学生创设主动参与、亲身体验的实践活动。充分挖掘歌曲的表现性要素,由点及面,把握歌曲音乐风格,在丰富学生审美经验的同时,歌曲的音准、节奏等问题都会迎刃而解。

【教学目标】

1.能用动听、悦耳的歌声演唱《放牛山歌》,表达小牧童的喜悦心情。

2.运用声势律动、情境表演等方式感知和表现歌曲的节拍韵律以及歌曲描绘的意境。

3.找出支声旋律,形成两声部,丰富歌曲表现力和提高学生的音乐技能。

【教学重点】能用明亮的声音、愉悦的情绪演唱歌曲《放牛山歌》。

【教学难点】加入支声的二声部合作。

【教学方法】情境渲染法、讲授法、聆听法、启发式问答法、对比法、图谱法。

【教学过程】

一、组织教学,寄情入境

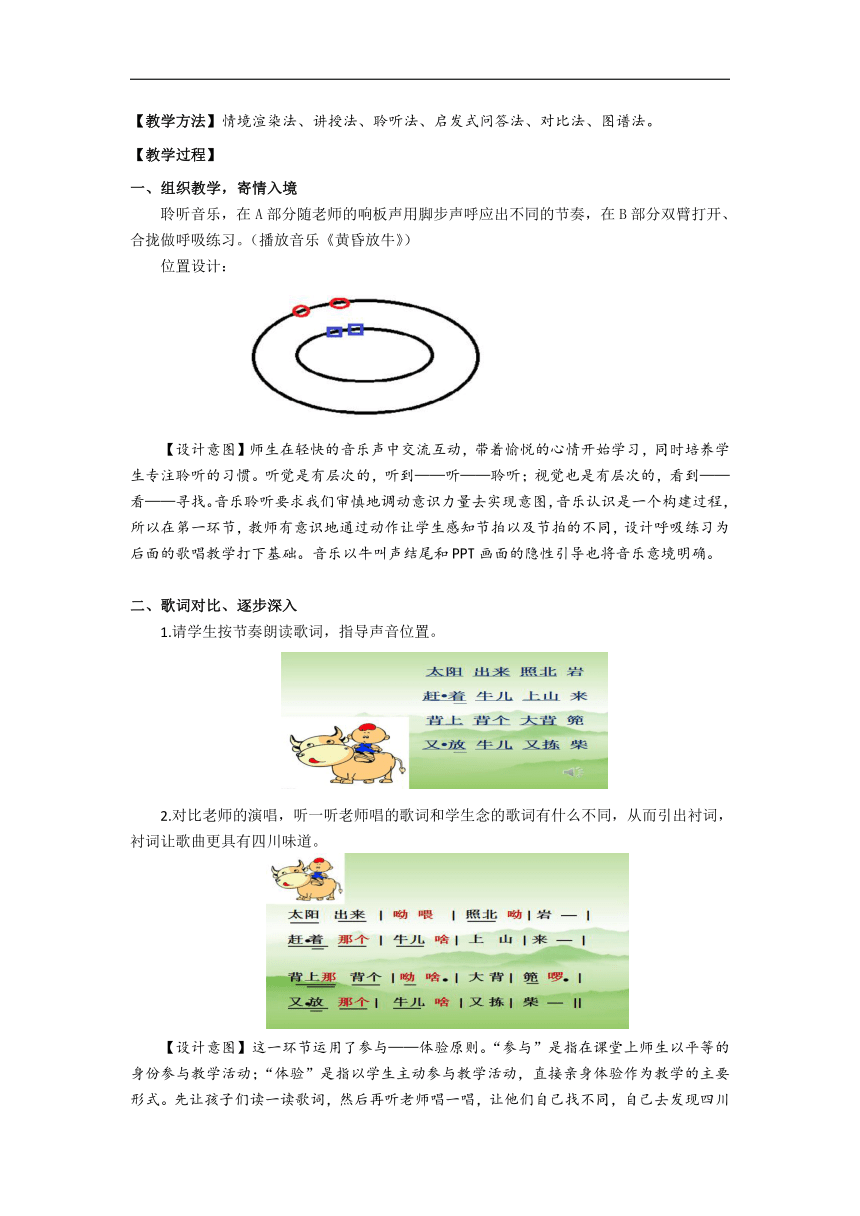

聆听音乐,在A部分随老师的响板声用脚步声呼应出不同的节奏,在B部分双臂打开、合拢做呼吸练习。(播放音乐《黄昏放牛》)

位置设计:

【设计意图】师生在轻快的音乐声中交流互动,带着愉悦的心情开始学习,同时培养学生专注聆听的习惯。听觉是有层次的,听到——听——聆听;视觉也是有层次的,看到——看——寻找。音乐聆听要求我们审慎地调动意识力量去实现意图,音乐认识是一个构建过程,所以在第一环节,教师有意识地通过动作让学生感知节拍以及节拍的不同,设计呼吸练习为后面的歌唱教学打下基础。音乐以牛叫声结尾和PPT画面的隐性引导也将音乐意境明确。

二、歌词对比、逐步深入

1.请学生按节奏朗读歌词,指导声音位置。

2.对比老师的演唱,听一听老师唱的歌词和学生念的歌词有什么不同,从而引出衬词,衬词让歌曲更具有四川味道。

【设计意图】这一环节运用了参与——体验原则。“参与”是指在课堂上师生以平等的身份参与教学活动;“体验”是指以学生主动参与教学活动,直接亲身体验作为教学的主要形式。先让孩子们读一读歌词,然后再听老师唱一唱,让他们自己找不同,自己去发现四川民歌多衬词的“奥秘”。

三、学唱歌曲、传唱唤情

1.聆听教师范唱,画图形谱。

2.根据图形谱教唱,感受民歌中的口头传唱。

3.找出歌曲中的二分音符,在二分音符的地方做双摊手律动。

4.聆听音乐,在空间中行走,在二分音符处保持不动,让自己的脚步和音乐的感觉吻合。

5.聆听音乐,原地声势律动,在二分音符处原地走步,感受时值。

6.默唱歌曲。

7.完整歌唱。

8.带上动作表演歌唱。

9.分组合作演唱全曲。

【设计意图】歌曲的结构要让孩子们感受到,通过图形谱,学生很容易会知道歌曲分成6乐句,从全曲到乐句,从乐句到全曲,都要让孩子们体验,直观的图谱是帮助学生丰富音乐感受及正确歌唱的好方法。在教唱环节中借鉴民歌口头传唱的特点,让学生更有音乐风格的切身体会。然后用空间走步、声势等方式帮助学生从各方面体验,让学生通过实践活动获得愉悦、舒畅的情绪体验。这些不仅是手段,更是教给他们学习的方法,学生经过模仿,纠正,重复,改进,形成正确的技能行为反应。

四、对歌激趣、准确演绎

1.师生对歌。

2.生生对歌,北山坡和南山坡的小朋友,合作演唱。

3.单人对歌。

4.由单人对歌的学生邀请小伙伴加入到对歌队伍,进行小组对歌。

【设计意图】对歌是本课音乐交往的重要环节,创设了生动的情境,引导学生感受和表现歌曲的风格美,生发喜爱与赞美的情感。在对歌过程中,增加了趣味性、音乐性、游戏性,出现生生合作,这也是音乐交往的重要特征,孩子们在这过程中慢慢放松,慢慢被感染,直至融入。这会有点难度,需要在不断地循环中让孩子们慢慢协调适应,发展音乐能力。音乐体验的基本价值是自我成长、自知自觉和沉浸,在学习过程中,音乐实践活动所引起的愉悦和整合的体验是自然而然地维持学生注意力和努力的动力。

五、加入支声,回味无穷。

1.根据歌谱请学生找出尾音规律,从而引出支声旋律。

2.练习支声,用碰钟帮助音准。

3.请学生学习演奏碰钟,为歌曲伴奏。

4.二声部合作:北坡小牧童——支声,南坡小牧童——演唱歌曲。

5.完整演唱与表演,教师加进引子,让表演更有意境。

【设计意图】通过自主探索让学生找到支声旋律,从旋律中感受歌曲的朴实真切。从观察、感受老师的语言、肢体、眼神表达到和老师互动,再到与身边的同学互动,这是一个阶梯性的情感表达支架。再通过“演唱与表演 伴奏与演唱”等多种方式不断激发学生的演唱热情,引导学生感受和表现歌曲的意境美,生发喜爱与赞美的情感,从而感悟民歌之魅,领略大山之美。

【课题】《放牛山歌》

【课型】歌唱课

【课时】第一课时

【年级】三年级

【教学内容】学唱四川儿歌《放牛山歌》

【教学思路】

通过音乐,在音乐中促进儿童的情绪发展是音乐教学的重要目标之一,在三维目标中属于情感、价值、态度观目标范畴。三年级学生处于音乐感知能力发展的最佳时期,对节奏、旋律有较强的感受力和表现力,老师需进一步推动和帮助其确认和提高感情的觉察性和认同感。而音乐在专注儿童情绪的能力上,可以为所有孩子,尤其是沟通困难或怕羞的孩子,提供一个经由说话、结构性社交和音乐活动的表达方式。在教学中要充分运用这一特点为学生创设主动参与、亲身体验的实践活动。

基于以上认识,以综合音乐活动循序渐进来开展音乐学习实践活动,通过歌唱、律动、表演等方式帮助学生加强和音乐之间的互动联接,在倾听与反应中,在对话与展示中,得到自我发展。

【教材分析】

《放牛山歌》是一首节奏活泼、旋律明快、单乐段分节歌曲,共六个乐句。歌曲旋律委婉,起伏跌宕,具有民族特色的衬词展现了四川民歌特点。歌曲节奏轻快,旋律优美,形象地勾勒出一幅牧童在山上边放牛边唱歌的画面,抒发了小牧童的喜悦心情。

【学情分析】

三年级学生处于音乐感知能力发展的最佳时期,对节奏、旋律有较强的感受力和表现力,教学中要充分运用这一特点为学生创设主动参与、亲身体验的实践活动。充分挖掘歌曲的表现性要素,由点及面,把握歌曲音乐风格,在丰富学生审美经验的同时,歌曲的音准、节奏等问题都会迎刃而解。

【教学目标】

1.能用动听、悦耳的歌声演唱《放牛山歌》,表达小牧童的喜悦心情。

2.运用声势律动、情境表演等方式感知和表现歌曲的节拍韵律以及歌曲描绘的意境。

3.找出支声旋律,形成两声部,丰富歌曲表现力和提高学生的音乐技能。

【教学重点】能用明亮的声音、愉悦的情绪演唱歌曲《放牛山歌》。

【教学难点】加入支声的二声部合作。

【教学方法】情境渲染法、讲授法、聆听法、启发式问答法、对比法、图谱法。

【教学过程】

一、组织教学,寄情入境

聆听音乐,在A部分随老师的响板声用脚步声呼应出不同的节奏,在B部分双臂打开、合拢做呼吸练习。(播放音乐《黄昏放牛》)

位置设计:

【设计意图】师生在轻快的音乐声中交流互动,带着愉悦的心情开始学习,同时培养学生专注聆听的习惯。听觉是有层次的,听到——听——聆听;视觉也是有层次的,看到——看——寻找。音乐聆听要求我们审慎地调动意识力量去实现意图,音乐认识是一个构建过程,所以在第一环节,教师有意识地通过动作让学生感知节拍以及节拍的不同,设计呼吸练习为后面的歌唱教学打下基础。音乐以牛叫声结尾和PPT画面的隐性引导也将音乐意境明确。

二、歌词对比、逐步深入

1.请学生按节奏朗读歌词,指导声音位置。

2.对比老师的演唱,听一听老师唱的歌词和学生念的歌词有什么不同,从而引出衬词,衬词让歌曲更具有四川味道。

【设计意图】这一环节运用了参与——体验原则。“参与”是指在课堂上师生以平等的身份参与教学活动;“体验”是指以学生主动参与教学活动,直接亲身体验作为教学的主要形式。先让孩子们读一读歌词,然后再听老师唱一唱,让他们自己找不同,自己去发现四川民歌多衬词的“奥秘”。

三、学唱歌曲、传唱唤情

1.聆听教师范唱,画图形谱。

2.根据图形谱教唱,感受民歌中的口头传唱。

3.找出歌曲中的二分音符,在二分音符的地方做双摊手律动。

4.聆听音乐,在空间中行走,在二分音符处保持不动,让自己的脚步和音乐的感觉吻合。

5.聆听音乐,原地声势律动,在二分音符处原地走步,感受时值。

6.默唱歌曲。

7.完整歌唱。

8.带上动作表演歌唱。

9.分组合作演唱全曲。

【设计意图】歌曲的结构要让孩子们感受到,通过图形谱,学生很容易会知道歌曲分成6乐句,从全曲到乐句,从乐句到全曲,都要让孩子们体验,直观的图谱是帮助学生丰富音乐感受及正确歌唱的好方法。在教唱环节中借鉴民歌口头传唱的特点,让学生更有音乐风格的切身体会。然后用空间走步、声势等方式帮助学生从各方面体验,让学生通过实践活动获得愉悦、舒畅的情绪体验。这些不仅是手段,更是教给他们学习的方法,学生经过模仿,纠正,重复,改进,形成正确的技能行为反应。

四、对歌激趣、准确演绎

1.师生对歌。

2.生生对歌,北山坡和南山坡的小朋友,合作演唱。

3.单人对歌。

4.由单人对歌的学生邀请小伙伴加入到对歌队伍,进行小组对歌。

【设计意图】对歌是本课音乐交往的重要环节,创设了生动的情境,引导学生感受和表现歌曲的风格美,生发喜爱与赞美的情感。在对歌过程中,增加了趣味性、音乐性、游戏性,出现生生合作,这也是音乐交往的重要特征,孩子们在这过程中慢慢放松,慢慢被感染,直至融入。这会有点难度,需要在不断地循环中让孩子们慢慢协调适应,发展音乐能力。音乐体验的基本价值是自我成长、自知自觉和沉浸,在学习过程中,音乐实践活动所引起的愉悦和整合的体验是自然而然地维持学生注意力和努力的动力。

五、加入支声,回味无穷。

1.根据歌谱请学生找出尾音规律,从而引出支声旋律。

2.练习支声,用碰钟帮助音准。

3.请学生学习演奏碰钟,为歌曲伴奏。

4.二声部合作:北坡小牧童——支声,南坡小牧童——演唱歌曲。

5.完整演唱与表演,教师加进引子,让表演更有意境。

【设计意图】通过自主探索让学生找到支声旋律,从旋律中感受歌曲的朴实真切。从观察、感受老师的语言、肢体、眼神表达到和老师互动,再到与身边的同学互动,这是一个阶梯性的情感表达支架。再通过“演唱与表演 伴奏与演唱”等多种方式不断激发学生的演唱热情,引导学生感受和表现歌曲的意境美,生发喜爱与赞美的情感,从而感悟民歌之魅,领略大山之美。