统编版二年级上册8《古诗二首》教案(2课时)

文档属性

| 名称 | 统编版二年级上册8《古诗二首》教案(2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 115.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-15 10:06:32 | ||

图片预览

文档简介

8 古诗二首

教学目标

1.认识“楼、依”等12个生字;会写“楼、依”等10个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵古诗。

3.借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学重点

1.借助插图和诗句,想象诗句中描绘的画面,并运用恰当的方式表达出来。

2.根据想象的画面,背诵、积累古诗。

教学难点

借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学策略

识字写字

本课的“瀑、布”,韵母都是u,分别以p和b为声母,这两个字连在一起,学生可能容易混,教师可以多示范、纠音。“层”是后鼻音,还是平舌音,要读准。“川”是前鼻音,还是翘舌音,不要读错。“川”是象形字,教学时可以出示甲骨文字理图让学生对照识字。“楼、依、遥”都是形声字,可以根据熟悉的构字部件来识记,也可以采用换偏旁的方式结合熟字来识记。“遥、尽、穷”还可以通过熟字比较辨析来识记,如,“遥”与“摇”比较,“尽”与“尺”比较,“穷”与“究”比较。本课出现的“炉”和“庐”字,读音相同,读作lú,字形相近,但表达的意思不同,“炉”有火字旁,表示家里盛火的器具,“庐”是广字头,指房屋。“欲”可以通过组词“欲望、食欲”来识记,既记住了字形,又了解了字义。

“楼、依、炉、烟、挂”这几个左右结构的字都是左窄右宽,同时要注意笔画的穿插。“烟、炉”左侧“火”的捺变成点。“照”的四点底的四点排列要均匀,外面两点稍长,中间两点略短,上聚下散。“黄”中间部分是“由”,不要写成“田”。

朗读指导

古诗朗读要在识字的基础上,让学生自己尝试读古诗,重点读出古诗的节奏。读《登鹳雀楼》可用“二二一”的节奏形式,读《望庐山瀑布》可用“二二三”的节奏形式。学生在跟读模仿中,掌握五言诗和七言诗的基本读法和节奏。抓住韵脚的合辙押韵,引导学生读出诗歌的节奏和韵味。

阅读理解

在朗读的基础上,初步理解诗句的意思,想象古诗描绘的画面。教师可分行出示诗句,让学生说说这行诗中写了哪些景物,自己的感受怎样。比如学习《登鹳雀楼》,出示“白日依山尽,黄河入海流”,让学生交流这两行诗中写到的景物有“白日、山、黄河、海”,理解“白日”在诗里指傍晚落山时的太阳。然后引导学生小组交流,说说仿佛看到了怎样的景象。“欲穷千里目,更上一层楼”,提示学生在这两句诗中,除了“楼”,还有登楼的人。想象一个人登上更高的一层楼,看到更高远景象的场景。再比如学习《望庐山瀑布》,出示“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,让学生观看书中插图,想象瀑布被“挂”起来的情景是多么生动。出示“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,想象画面,感受诗人夸张手法的绝妙。

积累运用

引导学生以诗人的角度说美景。想象自己就是诗人,练习用“我站在……,看到……”的句式来描述。引导学生以导游的身份介绍美景。

教学准备

教师准备:1.整理课件,搜集鹳雀楼和庐山瀑布的图片,搜集王之涣和李白的资料。

2.生字词卡片,“川”字的字理演变卡片。

3.搜集有关瀑布的其他古诗名句。

学生准备:1.预习课文,尝试朗读。

2.搜集一两首跟瀑布有关的其他古诗。

教学课时

2课时。

教学过程

第1课时

课时目标

1.认识“楼、依、尽、穷、层”6个生字;会写“楼、依、尽、黄、层”5个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵古诗《登鹳雀楼》。

3.借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学过程

板块一 创设情境,导入新课

活动1 欣赏图片,简介鹳雀楼

1.教师创设情境:小朋友们喜欢旅游吗?你们去过哪些地方?今天,老师要带大家到山西的永济市去玩一玩。( 鹳雀楼)

2.激趣:看,这里有一座楼,多高哇!数一数一共有几层。

3.趣解“鹳雀楼”的来历:听导游介绍,这座楼上常有鹳雀在上面休息,所以,它有一个好听的名字——鹳雀楼。

4.教师板书,学生齐读。

5.学生交流搜集的鹳雀楼的资料,教师相机补充:

鹳雀楼,又名鹳鹊楼,因时有鹳雀栖其上而得名,位于山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸。始建于北周,由于楼体壮观,结构奇巧,加之周围风景秀丽,唐宋之际文人学士登楼赏景留下许多不朽诗篇,以王之涣《登鹳雀楼》最负盛名。

活动2 简介作者,了解背景

1.引导学生交流搜集的王之涣的资料。

2.教师相机补充资料:

王之涣,盛唐时期的著名诗人,字季凌,晋阳(今山西太原)人。豪放不羁,常击剑悲歌,其诗多被当时乐工制曲歌唱。他尤善五言诗,以描写边塞风光为胜,是浪漫主义诗人。他的作品现存六首绝句,其中有三首边塞诗。他的诗以《登鹳雀楼》《凉州词》为代表作。章太炎推《凉州词》为“绝句之最”。

3.学生齐读诗人的名字及古诗题目。

设计意图 教师要创设生动有趣的教学情境,营造轻松愉快的学习气氛,教学时要努力激发学生的兴趣,为下文登高望远做好铺垫。教学中还要培养学生提取信息的能力。

板块二 初读古诗,识记生字

活动1 朗读古诗,读准字音

1.指导学生初读古诗《登鹳雀楼》。 要求:读准字音,不会读的生字借助书上的拼音认读。读通句子,争取读出古诗的韵律。

2.学生自由读古诗。

3.同桌互相交流读诗,互相纠正对方读音。

4.指名读诗,相机正音。读准前鼻音“尽”和后鼻音“层”。

活动2 多种方法,识记生字

1. :“楼、依、尽、欲、穷、层”,引导学生思考:怎样快速记住这些字?

2.同桌交流识字方法。

3.集体汇报交流,教师相机点拨指导。

(1)用加一加的方法识记:木+娄=楼,谷+欠=欲,穴+力=穷,尸+云=层。

(2)用换偏旁的方法识记:搂—楼,冬—尽,男—穷,会—层。

(3)“欲”可以组词为“欲望、食欲”。

(4)“层”,引导学生看看插图,这鹳雀楼一层叠着一层,数数有几层。

(5)“依”字理识字,出示字理图。

甲骨文 小篆 楷体

“依”最早就像是婴儿被包裹在被子里一样,包婴儿的被子就像是成年人的衣服,后来将“人”从“衣”中分离出来。所以“依”有依从、依靠的意思。

活动3 诵读古诗,感受韵律

1.配乐读诗,小组内互相听一听,看谁读得最棒,把掌声送给他。

2.小组派代表有感情地读古诗。

3.朗读竞赛。

设计意图 大部分学生对这首诗极为熟悉,所以在初读古诗的环节引导学生借助拼音读通诗句,试着读出古诗的韵律。再通过学生互读检查古诗的朗读情况,看看能否做到正确、流利,同时有一定的节奏。识字的环节,要引导学生用多种方法识记生字,既激发学生的识字兴趣,又有助于学生理解关键字词的意思。同时,引导学生有感情地诵读古诗,让学生与文本对话,在头脑中构建属于自己的“诗境”,提高审美情趣。

板块三 再读诗文,品读感悟

活动1 品诗句,悟诗情

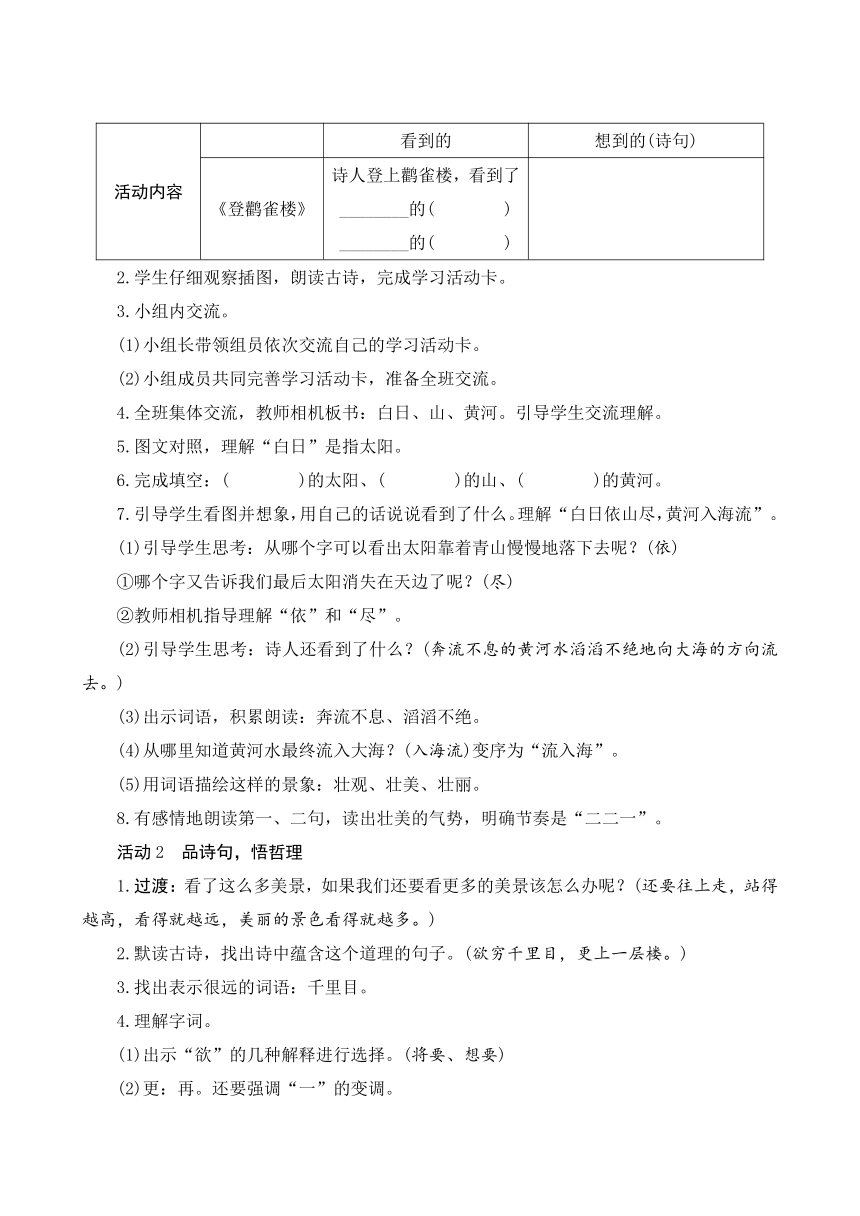

1.教师范读古诗。学生认真听老师读诗的语气、语调,一边听一边想:诗人王之涣登上了鹳雀楼,看到了怎样的景象呢?完成学习活动卡。

活动内容

看到的

想到的(诗句)

《登鹳雀楼》

诗人登上鹳雀楼,看到了

________的( )

________的( )

2.学生仔细观察插图,朗读古诗,完成学习活动卡。

3.小组内交流。

(1)小组长带领组员依次交流自己的学习活动卡。

(2)小组成员共同完善学习活动卡,准备全班交流。

4.全班集体交流,教师相机板书:白日、山、黄河。引导学生交流理解。

5.图文对照,理解“白日”是指太阳。

6.完成填空:( )的太阳、( )的山、( )的黄河。

7.引导学生看图并想象,用自己的话说说看到了什么。理解“白日依山尽,黄河入海流”。

(1)引导学生思考:从哪个字可以看出太阳靠着青山慢慢地落下去呢?(依)

①哪个字又告诉我们最后太阳消失在天边了呢?(尽)

②教师相机指导理解“依”和“尽”。

(2)引导学生思考:诗人还看到了什么?(奔流不息的黄河水滔滔不绝地向大海的方向流去。)

(3)出示词语,积累朗读:奔流不息、滔滔不绝。

(4)从哪里知道黄河水最终流入大海?(入海流)变序为“流入海”。

(5)用词语描绘这样的景象:壮观、壮美、壮丽。

8.有感情地朗读第一、二句,读出壮美的气势,明确节奏是“二二一”。

活动2 品诗句,悟哲理

1.过渡:看了这么多美景,如果我们还要看更多的美景该怎么办呢?(还要往上走,站得越高,看得就越远,美丽的景色看得就越多。)

2.默读古诗,找出诗中蕴含这个道理的句子。(欲穷千里目,更上一层楼。)

3.找出表示很远的词语:千里目。

4.理解字词。

(1)出示“欲”的几种解释进行选择。(将要、想要)

(2)更:再。还要强调“一”的变调。

(3)理解“一”的意思:是不是指再登上一层就可以了?那么这个“一”表示什么?(很多)

5.引导学生用自己的话说说句子的意思,感悟哲理。

6.小结:我们跟着唐代大诗人王之涣,登上了鹳雀楼,看到了夕阳挨着群山慢慢地落下去,看到了黄河水滚滚地流向大海,想到了要看得远,就要站得高的哲理。我们知道了《登鹳雀楼》这首诗名扬天下,同时,又学会了一种读懂古诗的方法,看图画,理解诗意。让我们再来读一读这首名扬天下的古诗吧!

设计意图 教师要指导学生图文对照,想象画面,让学生如临其境,真切感知那种美好的情境。要引导学生体会这里的“依”字将夕阳落山的美景写得极为传神。让学生形象地感知到夕阳慢慢落山的美丽景色。真切感受到黄河水流进大海的那种磅礴气势。从而初步理解古诗中部分字词的意思,指导学生有感情地朗读古诗,培养学生的语感。同时,初步感知“只有站得高,才能看得远”的道理。

板块四 巩固生字,指导书写

活动1 指导观察,明确要点

1. 这首古诗中的五个会写字:楼、依、尽、黄、层。

2.引导学生观察生字的特点及生字各部件在田字格中的位置,重点指导。

(1)楼:左右结构,左窄右宽。“木”最后一笔捺变点。

(2)依:左右结构,左窄右宽。第三笔点写在竖中线右侧,第六笔是竖提。

(3)尽:“尺”罩住下方两点,前两笔居上偏左,末笔捺穿过田字格中心,要写舒展。下方两点斜向平行,都收笔于竖中线。

(4)黄:第二横要写长些;中间部分是“由”,不要写成“田”;最后一笔是点,不是捺。

(5)层:半包围结构,第三笔撇要写长些;第四笔短横在横中线上,最后一笔是点。

活动2 教师范写,学生练写

1.教师范写。

2.学生描红、临写。

3.教师巡视,及时纠正书写姿势。

4.展示书写成果,全班评价。

设计意图 写字教学是小学第一学段教学的重点。教师要给出充分时间,指导学生认真写字,通过指导学生书写、展示学生的书写成果,帮助学生感受到汉字的优美,激发学生书写的兴趣。

板块五 拓展延伸,增加积累

1.朗读古诗《登鹳雀楼》,并背诵这首古诗。

2.找一找,读一读王之涣写的其他古诗。

设计意图 教师要让学生背诵积累古诗并行课外拓展;让学生喜爱古诗,乐于背诵古诗。

第2课时

课时目标

1.认识“瀑、布、炉、烟、遥、川”6个生字;会写“照、炉、烟、挂、川”5个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵古诗《望庐山瀑布》。

3.借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学过程

板块一 识记生字,揭示课题

活动1 揭示课题,识记生字

1.导入:同学们,这节课老师给你们带来一位生字朋友。(教师板书:瀑)这个字你们认识吗?能说说是怎么认识的吗?

2.学生认读。

3.教师讲解“瀑”的来历:“瀑”的左边是三点水,右边是“暴”,这个字有突然而又猛烈之意。那么,“瀑”的意思是从山上突然而猛烈地流下来的水。“瀑布”是自然界里的一大美景。

4.出示瀑布的图片,引导学生欣赏图片,并说一说瀑布的样子。

5.教师板书完整诗题,学生齐读。

活动2 了解作者,走进庐山

1.教师播放视频,揭题、释题:庐山在江西省九江市。庐山山峰重叠,非常雄伟壮丽。其中有一座山峰叫香炉峰,因为山上常有云雾笼罩,在阳光照耀下有紫色雾气升腾,像正在焚香的香炉一样,故取名“香炉峰”。看,这就是著名的香炉峰。庐山一年四季景色优美……

2.学生交流搜集的作者资料。

3.教师相机补充:

李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。李白有《李太白集》传世,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《越女词》《早发白帝城》等。李白所作辞赋,就其开创意义及艺术成就而言,享有极高的地位。

设计意图 教师通过“瀑”字引出《望庐山瀑布》这首诗,要利用配乐范读,让学生走进诗的意境中,了解瀑布的样子,为下面理解诗句做好铺垫。在交流庐山及作者资料时,要给予学生提取信息的指导。

板块二 读诗识字,感悟诗意

活动1 朗读古诗,相机正音

1.鼓励学生自由读古诗。比比谁读得准确、清楚、响亮,还要读出节奏,体会停顿。

2.指名读古诗,相机正音。(指导读好翘舌音:照、川。前鼻音:烟。)

3.教师范读古诗,学生模仿朗读,多次练读。教师指导读出古诗的节奏。

4.指名读(教师帮其打拍子),男女生打拍子读。

5.学生齐读。边读边想:古诗写了些什么?指名读、说。相机归纳方法。

活动2 多种方法识记生字

1.指生开火车朗读生字:布、炉、烟、遥、川。

2.多种方法识记生字。

(1)布、炉、烟、遥:用换一换的方法识记,如,“右、有—布”“庐—炉”“咽—烟”“摇、瑶—遥”。

(2)炉:引导学生联系生活实际想一想见过哪些炉子——锅炉、火炉。

(3)川:出示“川”字的课件,观察“川”字从甲骨文到楷书的变化,“川”是象形字,本义是河流。

“川”是象形字,本义是指河流,两边是河的两岸,中间是水流。

设计意图 识字、写字是小学第一学段教学的重点。识字环节,要引导学生采用多种方法识记生字,如,教学“川”字,播放“川”的汉字演变过程,让学生感受汉字之美,激发识字的兴趣。引导学生多种形式朗读古诗,感受诗的韵味,为下面品读古诗做好铺垫。

板块三 品读古诗,品悟诗境

活动1 品诗句,知诗意

1.指读首句“日照香炉生紫烟”,引导学生质疑:写瀑布怎么会写到香炉呢?这里的“香炉”指的是什么?

2.教师 苏轼《题西林壁》中的诗句:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”旁征博引:这首诗写的也是庐山。“日照香炉”中的“香炉”指香炉峰,即太阳照在香炉峰上。

3.引导学生思考:由“生”字,你想到了什么?

(1)学生自由交流。

(2)教师补充:“生”有升腾之意,我们眼前仿佛出现这样的画面:太阳照在香炉峰上,阳光透过水汽形成了峰顶云雾,弥漫缭绕,好像是香炉峰生成的紫烟。

(3)小结:看来,一个“生”字就把香炉峰描绘成一个仙境,把云雾写活了。抓住古诗的重点字词,边读边想象可以更好地领略诗境。

4.导学:在云雾缭绕的青山之中,挂着一条瀑布。那是一种怎样的景象?

5.学生齐读第二句。

(1)教师讲解“川”的意思。引导学生思考:河流是怎么流的呢?

(2)体会诗中“挂”字的妙处。

①教师画简笔画,引导学生思考:是谁把这河流挂起来的呢?

②学生交流汇报:是大自然神奇的“手”把瀑布“挂”起来的。

6.指名口述第一、二句的诗意,描述景象。

活动2 品诗句,悟诗情

1. 瀑布图,引导学生思考:诗人走近瀑布,他看到了什么?又想到了什么?诗人笔下的瀑布有什么奇特之处呢?完成学习活动卡。

活动内容

看到的

想到的

奇特之处

《望庐山瀑布》

2.学生自主完成学习活动卡后,同桌交流。

3.学生自由读第三、四句,感受瀑布的壮观。

4.理解“三千尺”的夸张用法。

(1)引导学生说说瀑布的特点。

(2)教师讲解:“三千尺”是夸张的写法,是在歌咏和赞美眼前壮观的瀑布奇景。

(3)引导学生想象瀑布的水流倾泻而下的样子。

(4)教师播放视频,引导学生感受瀑布的壮观。

5.引导学生思考:诗人是怎样发挥自己的想象的?引导学生找到相应的诗句:疑是银河落九天。

6.引导学生理解“九天”:“九”在中国传统文化中往往表示多次或多数,在这儿,“九天”指极高的天空,体现了瀑布之高,我们可以感受到瀑布的恢宏气势及作者对瀑布的由衷赞美。古代诗文中的“九重、九霄”也是这个意思。

7.引导学生感悟,拓展语言:难怪诗人会怀疑那瀑布是从九天倾泻而下的银河。若是你站在瀑布前,会联想到什么呢?(出示:那飞流直下的瀑布像________。)

8.再读古诗,边读边想象景色,和诗人一起感受瀑布的美。

设计意图 小学第一学段古诗教学重点是在品读中知意,读重于解。因此,在这里要图文结合帮助学生品味诗句,启发学生体会诗句的意思,想象美景,再通过多种形式的朗读,把学生不知不觉地带入诗的意境中。无形中提高学生的想象能力和朗读水平。要重点引导学生体会“挂”字是怎样写出这峭壁上的瀑布的恢宏气势的,同时要了解夸张是用夸大的语言来形容事物的一种修辞方法。

板块四 巩固识字,指导书写

活动1 指导观察,明确重点

1. 本首诗中的会写字“照、炉、烟、挂、川”。

2.引导学生观察生字的特点及生字各部件在田字格中的位置。

3.重点指导以下生字:

(1)照:上下结构,注意四点底的四点排列要均匀,外面两点稍长,中间两点略短,呈上聚下散状。

(2)炉、烟:两个字中的火字旁都要写窄些,最后一笔捺变成点。“炉”字最后一笔从竖中线上起笔,并顺延至“火”最后一点的下方;“烟”字中“大”的最后一笔捺变成点。

(3)挂:左右结构,左窄右宽。右边“圭”在竖中线右面且靠近竖中线,最后一横长一些。

(4)川:第一笔是竖撇,中间一竖略短且在竖中线上。

活动2 教师范写,学生练写

1.教师范写。

2.学生描红、临写,教师巡视,纠正写字姿势。

3.投影展示书写成果,集体评议。

设计意图 写字教学是第一学段的重点内容。教师要通过示范、学生临摹等形式引起学生的兴趣,使他们逐步学习如何把字写规范,培养学生的书写习惯和书写能力。同时要注意强调写字姿势。

板块五 课外拓展,丰厚积累

1.齐读、背诵古诗。

2.交流积累写瀑布的古诗或诗句。

设计意图 教师要注意教学时读写结合,在学生充分读后进行默写,强化学生对诗句的认识;同时要将学习引向课外,拓宽知识来源,达到“课内悟情趣,课外显活力”的境界。

板书设计

教学目标

1.认识“楼、依”等12个生字;会写“楼、依”等10个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵古诗。

3.借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学重点

1.借助插图和诗句,想象诗句中描绘的画面,并运用恰当的方式表达出来。

2.根据想象的画面,背诵、积累古诗。

教学难点

借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学策略

识字写字

本课的“瀑、布”,韵母都是u,分别以p和b为声母,这两个字连在一起,学生可能容易混,教师可以多示范、纠音。“层”是后鼻音,还是平舌音,要读准。“川”是前鼻音,还是翘舌音,不要读错。“川”是象形字,教学时可以出示甲骨文字理图让学生对照识字。“楼、依、遥”都是形声字,可以根据熟悉的构字部件来识记,也可以采用换偏旁的方式结合熟字来识记。“遥、尽、穷”还可以通过熟字比较辨析来识记,如,“遥”与“摇”比较,“尽”与“尺”比较,“穷”与“究”比较。本课出现的“炉”和“庐”字,读音相同,读作lú,字形相近,但表达的意思不同,“炉”有火字旁,表示家里盛火的器具,“庐”是广字头,指房屋。“欲”可以通过组词“欲望、食欲”来识记,既记住了字形,又了解了字义。

“楼、依、炉、烟、挂”这几个左右结构的字都是左窄右宽,同时要注意笔画的穿插。“烟、炉”左侧“火”的捺变成点。“照”的四点底的四点排列要均匀,外面两点稍长,中间两点略短,上聚下散。“黄”中间部分是“由”,不要写成“田”。

朗读指导

古诗朗读要在识字的基础上,让学生自己尝试读古诗,重点读出古诗的节奏。读《登鹳雀楼》可用“二二一”的节奏形式,读《望庐山瀑布》可用“二二三”的节奏形式。学生在跟读模仿中,掌握五言诗和七言诗的基本读法和节奏。抓住韵脚的合辙押韵,引导学生读出诗歌的节奏和韵味。

阅读理解

在朗读的基础上,初步理解诗句的意思,想象古诗描绘的画面。教师可分行出示诗句,让学生说说这行诗中写了哪些景物,自己的感受怎样。比如学习《登鹳雀楼》,出示“白日依山尽,黄河入海流”,让学生交流这两行诗中写到的景物有“白日、山、黄河、海”,理解“白日”在诗里指傍晚落山时的太阳。然后引导学生小组交流,说说仿佛看到了怎样的景象。“欲穷千里目,更上一层楼”,提示学生在这两句诗中,除了“楼”,还有登楼的人。想象一个人登上更高的一层楼,看到更高远景象的场景。再比如学习《望庐山瀑布》,出示“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,让学生观看书中插图,想象瀑布被“挂”起来的情景是多么生动。出示“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,想象画面,感受诗人夸张手法的绝妙。

积累运用

引导学生以诗人的角度说美景。想象自己就是诗人,练习用“我站在……,看到……”的句式来描述。引导学生以导游的身份介绍美景。

教学准备

教师准备:1.整理课件,搜集鹳雀楼和庐山瀑布的图片,搜集王之涣和李白的资料。

2.生字词卡片,“川”字的字理演变卡片。

3.搜集有关瀑布的其他古诗名句。

学生准备:1.预习课文,尝试朗读。

2.搜集一两首跟瀑布有关的其他古诗。

教学课时

2课时。

教学过程

第1课时

课时目标

1.认识“楼、依、尽、穷、层”6个生字;会写“楼、依、尽、黄、层”5个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵古诗《登鹳雀楼》。

3.借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学过程

板块一 创设情境,导入新课

活动1 欣赏图片,简介鹳雀楼

1.教师创设情境:小朋友们喜欢旅游吗?你们去过哪些地方?今天,老师要带大家到山西的永济市去玩一玩。( 鹳雀楼)

2.激趣:看,这里有一座楼,多高哇!数一数一共有几层。

3.趣解“鹳雀楼”的来历:听导游介绍,这座楼上常有鹳雀在上面休息,所以,它有一个好听的名字——鹳雀楼。

4.教师板书,学生齐读。

5.学生交流搜集的鹳雀楼的资料,教师相机补充:

鹳雀楼,又名鹳鹊楼,因时有鹳雀栖其上而得名,位于山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸。始建于北周,由于楼体壮观,结构奇巧,加之周围风景秀丽,唐宋之际文人学士登楼赏景留下许多不朽诗篇,以王之涣《登鹳雀楼》最负盛名。

活动2 简介作者,了解背景

1.引导学生交流搜集的王之涣的资料。

2.教师相机补充资料:

王之涣,盛唐时期的著名诗人,字季凌,晋阳(今山西太原)人。豪放不羁,常击剑悲歌,其诗多被当时乐工制曲歌唱。他尤善五言诗,以描写边塞风光为胜,是浪漫主义诗人。他的作品现存六首绝句,其中有三首边塞诗。他的诗以《登鹳雀楼》《凉州词》为代表作。章太炎推《凉州词》为“绝句之最”。

3.学生齐读诗人的名字及古诗题目。

设计意图 教师要创设生动有趣的教学情境,营造轻松愉快的学习气氛,教学时要努力激发学生的兴趣,为下文登高望远做好铺垫。教学中还要培养学生提取信息的能力。

板块二 初读古诗,识记生字

活动1 朗读古诗,读准字音

1.指导学生初读古诗《登鹳雀楼》。 要求:读准字音,不会读的生字借助书上的拼音认读。读通句子,争取读出古诗的韵律。

2.学生自由读古诗。

3.同桌互相交流读诗,互相纠正对方读音。

4.指名读诗,相机正音。读准前鼻音“尽”和后鼻音“层”。

活动2 多种方法,识记生字

1. :“楼、依、尽、欲、穷、层”,引导学生思考:怎样快速记住这些字?

2.同桌交流识字方法。

3.集体汇报交流,教师相机点拨指导。

(1)用加一加的方法识记:木+娄=楼,谷+欠=欲,穴+力=穷,尸+云=层。

(2)用换偏旁的方法识记:搂—楼,冬—尽,男—穷,会—层。

(3)“欲”可以组词为“欲望、食欲”。

(4)“层”,引导学生看看插图,这鹳雀楼一层叠着一层,数数有几层。

(5)“依”字理识字,出示字理图。

甲骨文 小篆 楷体

“依”最早就像是婴儿被包裹在被子里一样,包婴儿的被子就像是成年人的衣服,后来将“人”从“衣”中分离出来。所以“依”有依从、依靠的意思。

活动3 诵读古诗,感受韵律

1.配乐读诗,小组内互相听一听,看谁读得最棒,把掌声送给他。

2.小组派代表有感情地读古诗。

3.朗读竞赛。

设计意图 大部分学生对这首诗极为熟悉,所以在初读古诗的环节引导学生借助拼音读通诗句,试着读出古诗的韵律。再通过学生互读检查古诗的朗读情况,看看能否做到正确、流利,同时有一定的节奏。识字的环节,要引导学生用多种方法识记生字,既激发学生的识字兴趣,又有助于学生理解关键字词的意思。同时,引导学生有感情地诵读古诗,让学生与文本对话,在头脑中构建属于自己的“诗境”,提高审美情趣。

板块三 再读诗文,品读感悟

活动1 品诗句,悟诗情

1.教师范读古诗。学生认真听老师读诗的语气、语调,一边听一边想:诗人王之涣登上了鹳雀楼,看到了怎样的景象呢?完成学习活动卡。

活动内容

看到的

想到的(诗句)

《登鹳雀楼》

诗人登上鹳雀楼,看到了

________的( )

________的( )

2.学生仔细观察插图,朗读古诗,完成学习活动卡。

3.小组内交流。

(1)小组长带领组员依次交流自己的学习活动卡。

(2)小组成员共同完善学习活动卡,准备全班交流。

4.全班集体交流,教师相机板书:白日、山、黄河。引导学生交流理解。

5.图文对照,理解“白日”是指太阳。

6.完成填空:( )的太阳、( )的山、( )的黄河。

7.引导学生看图并想象,用自己的话说说看到了什么。理解“白日依山尽,黄河入海流”。

(1)引导学生思考:从哪个字可以看出太阳靠着青山慢慢地落下去呢?(依)

①哪个字又告诉我们最后太阳消失在天边了呢?(尽)

②教师相机指导理解“依”和“尽”。

(2)引导学生思考:诗人还看到了什么?(奔流不息的黄河水滔滔不绝地向大海的方向流去。)

(3)出示词语,积累朗读:奔流不息、滔滔不绝。

(4)从哪里知道黄河水最终流入大海?(入海流)变序为“流入海”。

(5)用词语描绘这样的景象:壮观、壮美、壮丽。

8.有感情地朗读第一、二句,读出壮美的气势,明确节奏是“二二一”。

活动2 品诗句,悟哲理

1.过渡:看了这么多美景,如果我们还要看更多的美景该怎么办呢?(还要往上走,站得越高,看得就越远,美丽的景色看得就越多。)

2.默读古诗,找出诗中蕴含这个道理的句子。(欲穷千里目,更上一层楼。)

3.找出表示很远的词语:千里目。

4.理解字词。

(1)出示“欲”的几种解释进行选择。(将要、想要)

(2)更:再。还要强调“一”的变调。

(3)理解“一”的意思:是不是指再登上一层就可以了?那么这个“一”表示什么?(很多)

5.引导学生用自己的话说说句子的意思,感悟哲理。

6.小结:我们跟着唐代大诗人王之涣,登上了鹳雀楼,看到了夕阳挨着群山慢慢地落下去,看到了黄河水滚滚地流向大海,想到了要看得远,就要站得高的哲理。我们知道了《登鹳雀楼》这首诗名扬天下,同时,又学会了一种读懂古诗的方法,看图画,理解诗意。让我们再来读一读这首名扬天下的古诗吧!

设计意图 教师要指导学生图文对照,想象画面,让学生如临其境,真切感知那种美好的情境。要引导学生体会这里的“依”字将夕阳落山的美景写得极为传神。让学生形象地感知到夕阳慢慢落山的美丽景色。真切感受到黄河水流进大海的那种磅礴气势。从而初步理解古诗中部分字词的意思,指导学生有感情地朗读古诗,培养学生的语感。同时,初步感知“只有站得高,才能看得远”的道理。

板块四 巩固生字,指导书写

活动1 指导观察,明确要点

1. 这首古诗中的五个会写字:楼、依、尽、黄、层。

2.引导学生观察生字的特点及生字各部件在田字格中的位置,重点指导。

(1)楼:左右结构,左窄右宽。“木”最后一笔捺变点。

(2)依:左右结构,左窄右宽。第三笔点写在竖中线右侧,第六笔是竖提。

(3)尽:“尺”罩住下方两点,前两笔居上偏左,末笔捺穿过田字格中心,要写舒展。下方两点斜向平行,都收笔于竖中线。

(4)黄:第二横要写长些;中间部分是“由”,不要写成“田”;最后一笔是点,不是捺。

(5)层:半包围结构,第三笔撇要写长些;第四笔短横在横中线上,最后一笔是点。

活动2 教师范写,学生练写

1.教师范写。

2.学生描红、临写。

3.教师巡视,及时纠正书写姿势。

4.展示书写成果,全班评价。

设计意图 写字教学是小学第一学段教学的重点。教师要给出充分时间,指导学生认真写字,通过指导学生书写、展示学生的书写成果,帮助学生感受到汉字的优美,激发学生书写的兴趣。

板块五 拓展延伸,增加积累

1.朗读古诗《登鹳雀楼》,并背诵这首古诗。

2.找一找,读一读王之涣写的其他古诗。

设计意图 教师要让学生背诵积累古诗并行课外拓展;让学生喜爱古诗,乐于背诵古诗。

第2课时

课时目标

1.认识“瀑、布、炉、烟、遥、川”6个生字;会写“照、炉、烟、挂、川”5个字。

2.能正确、流利地朗读和背诵古诗《望庐山瀑布》。

3.借助图画,展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽,感知古诗中的意境。

教学过程

板块一 识记生字,揭示课题

活动1 揭示课题,识记生字

1.导入:同学们,这节课老师给你们带来一位生字朋友。(教师板书:瀑)这个字你们认识吗?能说说是怎么认识的吗?

2.学生认读。

3.教师讲解“瀑”的来历:“瀑”的左边是三点水,右边是“暴”,这个字有突然而又猛烈之意。那么,“瀑”的意思是从山上突然而猛烈地流下来的水。“瀑布”是自然界里的一大美景。

4.出示瀑布的图片,引导学生欣赏图片,并说一说瀑布的样子。

5.教师板书完整诗题,学生齐读。

活动2 了解作者,走进庐山

1.教师播放视频,揭题、释题:庐山在江西省九江市。庐山山峰重叠,非常雄伟壮丽。其中有一座山峰叫香炉峰,因为山上常有云雾笼罩,在阳光照耀下有紫色雾气升腾,像正在焚香的香炉一样,故取名“香炉峰”。看,这就是著名的香炉峰。庐山一年四季景色优美……

2.学生交流搜集的作者资料。

3.教师相机补充:

李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。李白有《李太白集》传世,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《越女词》《早发白帝城》等。李白所作辞赋,就其开创意义及艺术成就而言,享有极高的地位。

设计意图 教师通过“瀑”字引出《望庐山瀑布》这首诗,要利用配乐范读,让学生走进诗的意境中,了解瀑布的样子,为下面理解诗句做好铺垫。在交流庐山及作者资料时,要给予学生提取信息的指导。

板块二 读诗识字,感悟诗意

活动1 朗读古诗,相机正音

1.鼓励学生自由读古诗。比比谁读得准确、清楚、响亮,还要读出节奏,体会停顿。

2.指名读古诗,相机正音。(指导读好翘舌音:照、川。前鼻音:烟。)

3.教师范读古诗,学生模仿朗读,多次练读。教师指导读出古诗的节奏。

4.指名读(教师帮其打拍子),男女生打拍子读。

5.学生齐读。边读边想:古诗写了些什么?指名读、说。相机归纳方法。

活动2 多种方法识记生字

1.指生开火车朗读生字:布、炉、烟、遥、川。

2.多种方法识记生字。

(1)布、炉、烟、遥:用换一换的方法识记,如,“右、有—布”“庐—炉”“咽—烟”“摇、瑶—遥”。

(2)炉:引导学生联系生活实际想一想见过哪些炉子——锅炉、火炉。

(3)川:出示“川”字的课件,观察“川”字从甲骨文到楷书的变化,“川”是象形字,本义是河流。

“川”是象形字,本义是指河流,两边是河的两岸,中间是水流。

设计意图 识字、写字是小学第一学段教学的重点。识字环节,要引导学生采用多种方法识记生字,如,教学“川”字,播放“川”的汉字演变过程,让学生感受汉字之美,激发识字的兴趣。引导学生多种形式朗读古诗,感受诗的韵味,为下面品读古诗做好铺垫。

板块三 品读古诗,品悟诗境

活动1 品诗句,知诗意

1.指读首句“日照香炉生紫烟”,引导学生质疑:写瀑布怎么会写到香炉呢?这里的“香炉”指的是什么?

2.教师 苏轼《题西林壁》中的诗句:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”旁征博引:这首诗写的也是庐山。“日照香炉”中的“香炉”指香炉峰,即太阳照在香炉峰上。

3.引导学生思考:由“生”字,你想到了什么?

(1)学生自由交流。

(2)教师补充:“生”有升腾之意,我们眼前仿佛出现这样的画面:太阳照在香炉峰上,阳光透过水汽形成了峰顶云雾,弥漫缭绕,好像是香炉峰生成的紫烟。

(3)小结:看来,一个“生”字就把香炉峰描绘成一个仙境,把云雾写活了。抓住古诗的重点字词,边读边想象可以更好地领略诗境。

4.导学:在云雾缭绕的青山之中,挂着一条瀑布。那是一种怎样的景象?

5.学生齐读第二句。

(1)教师讲解“川”的意思。引导学生思考:河流是怎么流的呢?

(2)体会诗中“挂”字的妙处。

①教师画简笔画,引导学生思考:是谁把这河流挂起来的呢?

②学生交流汇报:是大自然神奇的“手”把瀑布“挂”起来的。

6.指名口述第一、二句的诗意,描述景象。

活动2 品诗句,悟诗情

1. 瀑布图,引导学生思考:诗人走近瀑布,他看到了什么?又想到了什么?诗人笔下的瀑布有什么奇特之处呢?完成学习活动卡。

活动内容

看到的

想到的

奇特之处

《望庐山瀑布》

2.学生自主完成学习活动卡后,同桌交流。

3.学生自由读第三、四句,感受瀑布的壮观。

4.理解“三千尺”的夸张用法。

(1)引导学生说说瀑布的特点。

(2)教师讲解:“三千尺”是夸张的写法,是在歌咏和赞美眼前壮观的瀑布奇景。

(3)引导学生想象瀑布的水流倾泻而下的样子。

(4)教师播放视频,引导学生感受瀑布的壮观。

5.引导学生思考:诗人是怎样发挥自己的想象的?引导学生找到相应的诗句:疑是银河落九天。

6.引导学生理解“九天”:“九”在中国传统文化中往往表示多次或多数,在这儿,“九天”指极高的天空,体现了瀑布之高,我们可以感受到瀑布的恢宏气势及作者对瀑布的由衷赞美。古代诗文中的“九重、九霄”也是这个意思。

7.引导学生感悟,拓展语言:难怪诗人会怀疑那瀑布是从九天倾泻而下的银河。若是你站在瀑布前,会联想到什么呢?(出示:那飞流直下的瀑布像________。)

8.再读古诗,边读边想象景色,和诗人一起感受瀑布的美。

设计意图 小学第一学段古诗教学重点是在品读中知意,读重于解。因此,在这里要图文结合帮助学生品味诗句,启发学生体会诗句的意思,想象美景,再通过多种形式的朗读,把学生不知不觉地带入诗的意境中。无形中提高学生的想象能力和朗读水平。要重点引导学生体会“挂”字是怎样写出这峭壁上的瀑布的恢宏气势的,同时要了解夸张是用夸大的语言来形容事物的一种修辞方法。

板块四 巩固识字,指导书写

活动1 指导观察,明确重点

1. 本首诗中的会写字“照、炉、烟、挂、川”。

2.引导学生观察生字的特点及生字各部件在田字格中的位置。

3.重点指导以下生字:

(1)照:上下结构,注意四点底的四点排列要均匀,外面两点稍长,中间两点略短,呈上聚下散状。

(2)炉、烟:两个字中的火字旁都要写窄些,最后一笔捺变成点。“炉”字最后一笔从竖中线上起笔,并顺延至“火”最后一点的下方;“烟”字中“大”的最后一笔捺变成点。

(3)挂:左右结构,左窄右宽。右边“圭”在竖中线右面且靠近竖中线,最后一横长一些。

(4)川:第一笔是竖撇,中间一竖略短且在竖中线上。

活动2 教师范写,学生练写

1.教师范写。

2.学生描红、临写,教师巡视,纠正写字姿势。

3.投影展示书写成果,集体评议。

设计意图 写字教学是第一学段的重点内容。教师要通过示范、学生临摹等形式引起学生的兴趣,使他们逐步学习如何把字写规范,培养学生的书写习惯和书写能力。同时要注意强调写字姿势。

板块五 课外拓展,丰厚积累

1.齐读、背诵古诗。

2.交流积累写瀑布的古诗或诗句。

设计意图 教师要注意教学时读写结合,在学生充分读后进行默写,强化学生对诗句的认识;同时要将学习引向课外,拓宽知识来源,达到“课内悟情趣,课外显活力”的境界。

板书设计

同课章节目录

- 课文1

- 1 小蝌蚪找妈妈

- 2 我是什么

- 3 植物妈妈有办法

- 口语交际:有趣的动物

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 识字

- 1 场景歌

- 2 树之歌

- 3 拍手歌

- 4 田家四季歌

- 语文园地二

- 课文2

- 4 曹冲称象

- 5 玲玲的画

- 6 一封信

- 7 妈妈睡了

- 口语交际:做手工

- 语文园地三

- 课文3

- 8 古诗二首

- 9 黄山奇石

- 10 日月潭

- 11 葡萄沟

- 语文园地四

- 课文4

- 12 坐井观天

- 13 寒号鸟

- 14 我要的是葫芦

- 口语交际:商量

- 语文园地五

- 课文5

- 15 大禹治水

- 16 朱德的扁担

- 17 难忘的泼水节

- 口语交际:看图讲故事

- 语文园地六

- 课文6

- 18 古诗二首

- 19 雾在哪里

- 20 雪孩子

- 语文园地七

- 课文7

- 21 狐假虎威

- 22 狐狸分奶酪

- 23 纸船和风筝

- 24 风娃娃

- 语文园地八