2.1 我们怎样听见声音 同步练习2021-2022学年沪粤版物理八年级上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.1 我们怎样听见声音 同步练习2021-2022学年沪粤版物理八年级上册(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 293.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-14 23:23:13 | ||

图片预览

文档简介

沪粤版八年级上学期《2.1 我们怎样听见声音》

一.选择题(共13小题)

1.下列有关声学知识说法正确的是( )

A.吉它发出的琴声来自弦的振动

B.声音只能在气体中传播

C.岳阳开展“禁炮”行动,是从传播过程中控制噪声

D.汽车的“倒车雷达”是利用了次声波测距

2.在西安的孔庙里有一个大古钟,有人发现在敲击古钟时,撞击停止后,大钟“余音未止”,其主要原因是( )

A.钟声的回声

B.大钟还在振动

C.大钟停止振动,空气还在振动

D.人的听觉发生延长

3.下列说法中正确的是( )

A.一切正在发声的物体都在振动

B.声音在真空中的传播速度最大

C.敲鼓时越用力,所发出声音的音调越高

D.在公路两侧设置隔音墙是为了全部消除噪声

4.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.二胡演奏出的乐音,是由弦的振动产生的

B.声音和光在空气中传播时,声音传播的较快

C.声音在空气中传播比在水中传播得快

D.跳广场舞时喇叭播放的歌曲都是乐音

5.如图所示,将正在发出声音的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花。关于这个实验下列说法正确的是( )

A.音叉周围溅起许多水花说明了声波具有能量

B.人耳听到的音叉声音越来越小,是声音的音调在不断降低

C.通过观察音叉周围溅起的水花,说明了发声的音叉在振动

D.将音叉放入水中的目的是为了说明液体能够传声

6.下表是某些介质中的声速v,分析表格的信息,下列判断中是错误的是( )

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1450 冰 3230

水(15℃) 1470 软橡胶(常温) 40至50

水(20℃) 1480 软木 500

海水(25℃) 1531 铁(棒) 5200

A.声速大小可能跟温度有关

B.声速大小可能跟介质及介质的状态有关

C.设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过2s后收到回波,根据公式,计算出海水深度为3062m

D.真空中声速是0m/s

7.假如15℃空气中的声速变为500m/s,以下现象可能发生的是( )

A.听到回声所需的时间更短了

B.打雷时先听到雷声再看到闪电

C.声音的传播速度将比光速快

D.宇航员在太空通过无线电进行交流

8.下表列出了相同条件下不同物质的密度及声音在其中传播的速度:

空气 氧气 铝 铁 铜

物质的密度(kg/m3) 1.29 1.43 2700 7900 8900

声音传播的速度(m/s) 330 316 5100 5000 3750

根据上表提供的信息,可以得出的结论是( )

A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大

B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小

C.声音在金属中传播的速度大于它在气体中传播的速度

D.声音在金属中传播的速度随着金属密度的增大而增大

9.我们都有这样的亲身经历:大雪过后,大地披上厚厚的银装,这时你会发现周围特别宁静,这是因为雪地里的微孔能吸收声音。根据这一描述,你认为会堂、剧院的墙壁做成凹凸不平的形状,或采用蜂窝状的材料,这主要是为了( )

A.减小声波的反射 B.增强声波的反射

C.增大声音的响度 D.装饰的美观些

10.人站在桥洞里说话时,听不到回声的原因是( )

A.桥洞两端开口,不反射声音

B.桥洞窄小,反射的回声跟原声混在一起分不出来

C.桥洞反射的声音都从洞口跑掉了

D.桥洞两侧反射回来的声音正好抵消

11.有关人的耳廓的作用,下列说法正确的是( )

A.人没有耳廓很难看,所以主要作用是美观

B.耳廓是为人遮风挡雨的

C.耳廓主要防止杂物进入耳道中

D.耳廓主要是收集外界声波,使人听声音更加清楚

12.“最美人间四月天,蜜蜂蝴蝶舞蹁跹”。人能听见的声音的频率范围一般在20赫兹至20000赫兹之间。下面有关说法中正确的是( )

A.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人听不见

B.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人也能听见

C.2赫兹至10赫兹的次声,只要振幅足够大,人耳就能听见

D.声音不需要介质在真空中也能传播

13.关于声音的产生和传播,下列说法正确的是( )

A.“声纹门锁”是依据声音的响度来识别的

B.鼓手打鼓用的力越大,鼓声的音调就越高

C.二胡演奏的优美旋律,是由弦的振动产生的

D.航天员在太空与地面交流时的声音是通过声波传回地球的

二.填空题(共4小题)

14.夏天电闪雷鸣过后,狂风暴雨可能接踵而来。这时,我们需要做好安全保护工作,防止伤害事故的发生。请你就以下问题作答。

(1)雷声是云团之间放电引起的空气剧烈 而产生的。

(2)雷声和闪电是 (选填“同时”或“不同时”)发生的。

(3)如果一位同学看到闪光后经过3秒听到雷声,则该同学距打雷处大约多远?(已知声音在空气中的速度为340m/s,忽略闪电传播的时间)

15.如表记录了声波在不同温度条件下的、不同种类的气体中的传播速度,请根据表中的相关数据回答下列问题:

空气 氢气 氦气 氮气 二氧化碳

0 331 1261 891 337 269

10 337 1284 908 343 273

20 343 1306 924 349 279

30 349 1328 939 355 283

①当温度为10℃时,声波在空气中的传播速度为 米/秒。

②声波的传播速度与温度的关系是: 。

③根据表格中的数据,最大飞行速度一定的飞机要在空气中超音速飞行,在什么条件下更容易成功? 。

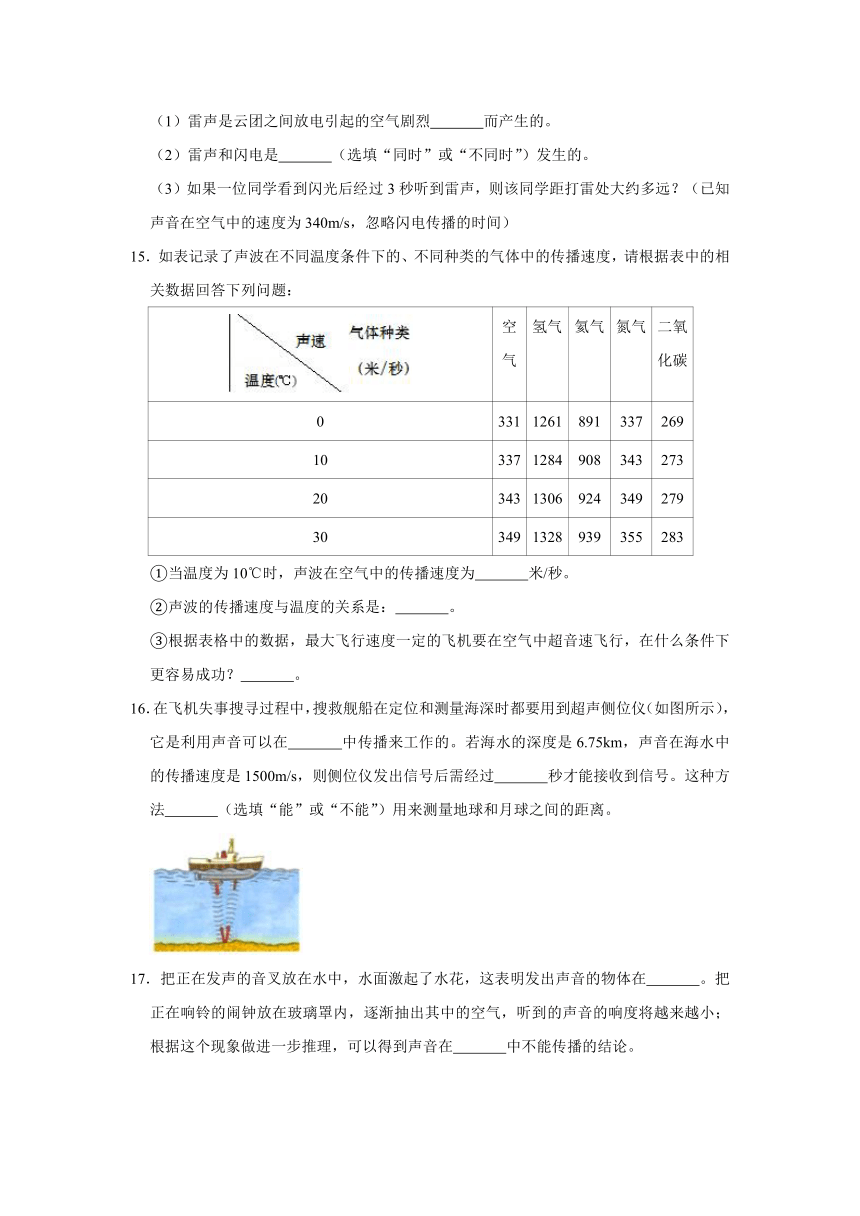

16.在飞机失事搜寻过程中,搜救舰船在定位和测量海深时都要用到超声侧位仪(如图所示),它是利用声音可以在 中传播来工作的。若海水的深度是6.75km,声音在海水中的传播速度是1500m/s,则侧位仪发出信号后需经过 秒才能接收到信号。这种方法 (选填“能”或“不能”)用来测量地球和月球之间的距离。

17.把正在发声的音叉放在水中,水面激起了水花,这表明发出声音的物体在 。把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到的声音的响度将越来越小;根据这个现象做进一步推理,可以得到声音在 中不能传播的结论。

三.实验探究题(共2小题)

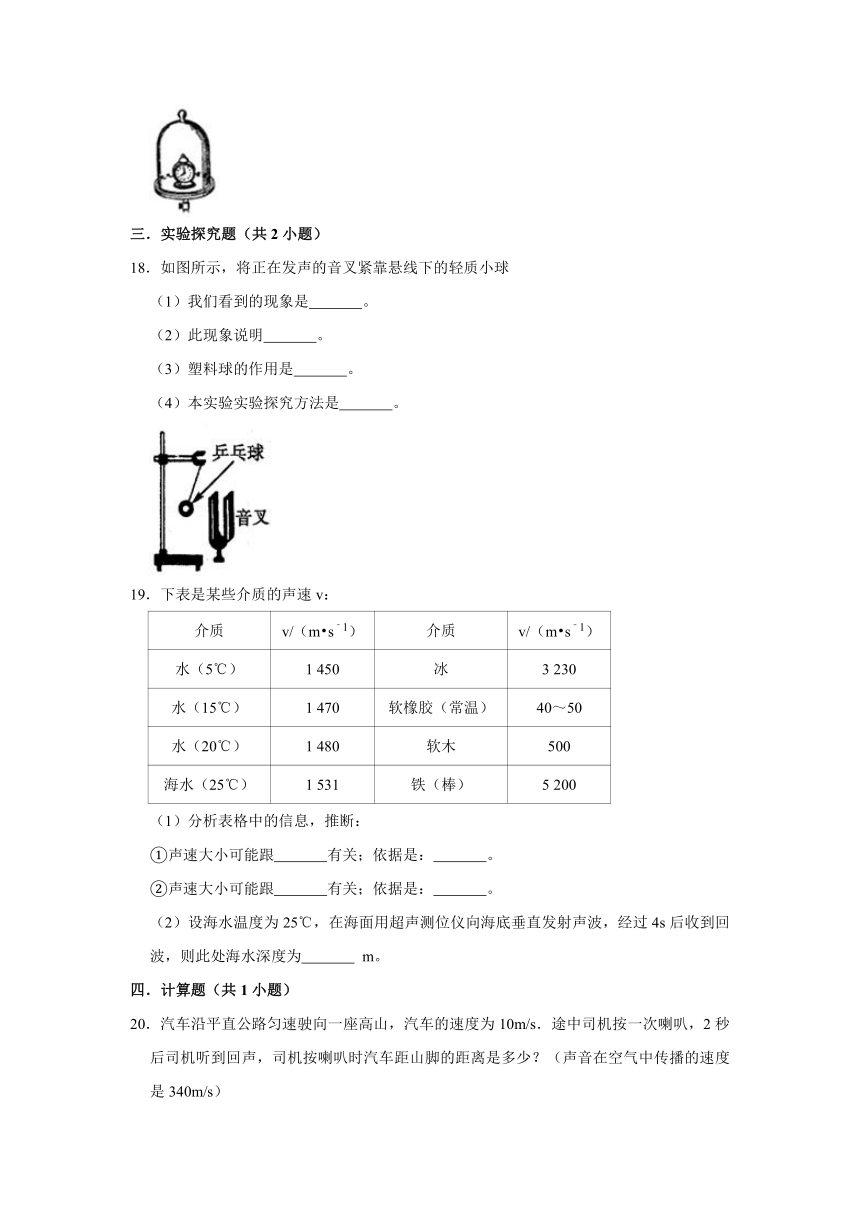

18.如图所示,将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球

(1)我们看到的现象是 。

(2)此现象说明 。

(3)塑料球的作用是 。

(4)本实验实验探究方法是 。

19.下表是某些介质的声速v:

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1 450 冰 3 230

水(15℃) 1 470 软橡胶(常温) 40~50

水(20℃) 1 480 软木 500

海水(25℃) 1 531 铁(棒) 5 200

(1)分析表格中的信息,推断:

①声速大小可能跟 有关;依据是: 。

②声速大小可能跟 有关;依据是: 。

(2)设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过4s后收到回波,则此处海水深度为 m。

四.计算题(共1小题)

20.汽车沿平直公路匀速驶向一座高山,汽车的速度为10m/s.途中司机按一次喇叭,2秒后司机听到回声,司机按喇叭时汽车距山脚的距离是多少?(声音在空气中传播的速度是340m/s)

五.解答题(共1小题)

21.某科研小组在网上获取了声音在空气中传播的速度与空气温度关系的一些数据(如下表格),你能根据这些数据,探究空气中的声速随温度变化的规律吗?

温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声速/m/s 318 324 330 336 342 348

(1)声音在空气中的传播速度随空气温度的变化规律是:空气温度越高,空气传播声音的速度越 ;

(2)此规律中的定量关系是: 。

沪粤版八年级上学期《2.1 我们怎样听见声音》2018年同步练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共13小题)

1.下列有关声学知识说法正确的是( )

A.吉它发出的琴声来自弦的振动

B.声音只能在气体中传播

C.岳阳开展“禁炮”行动,是从传播过程中控制噪声

D.汽车的“倒车雷达”是利用了次声波测距

【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)声音是由物体的振动产生的;声音的传播需要介质,声音在真空不能传播,在不同的介质中的传播速度不同;

(3)减弱噪声的方法有三种:在声源处减弱噪声;在传播过程中减弱噪声;在人耳处减弱噪声;

(4)倒车雷达是利用超声波工作的;

【解答】解:A、声音是由物体的振动产生的,琴声是吉它弦的振动产生的,故A正确;

B、声音的传播需要介质,声音可以在固体、液体、气体中传播,故B错误;

C.岳阳开展“禁炮”行动,是从声源处减弱噪声,故C错误;

D、倒车雷达是利用超声波传递信息的,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了声音的产生及传播、噪声的控制,超声波的应用等知识点,是基础知识。

2.在西安的孔庙里有一个大古钟,有人发现在敲击古钟时,撞击停止后,大钟“余音未止”,其主要原因是( )

A.钟声的回声

B.大钟还在振动

C.大钟停止振动,空气还在振动

D.人的听觉发生延长

【分析】声音是由物体的振动产生的;如果物体振动不止,声音就不会消失,反之振动停止,则发声停止。

【解答】解:敲击大钟时,大钟振动发出声音;停止对大钟的撞击后,大钟的振动却没有停止,仍在振动,大钟仍在发声;

所以停止撞击后,大钟仍“余音未止”。

故选:B。

【点评】此题主要考查声音产生的条件,声音是由发声体振动产生的,属于基础知识。

3.下列说法中正确的是( )

A.一切正在发声的物体都在振动

B.声音在真空中的传播速度最大

C.敲鼓时越用力,所发出声音的音调越高

D.在公路两侧设置隔音墙是为了全部消除噪声

【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)声音的传播是需要介质的,它既可以在气体中传播,也可以在固体和液体中传播,但不能在真空中传播;

(3)声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大;

(4)防治噪声污染可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治。

【解答】解:A、声音是由物体的振动产生的,故A正确;

B、声音不能在真空中进行传播,故B错误;

C、敲锣时用力越大,声音的响度越大,故C错误;

D、在公路两侧设置隔音墙是为了在传播过程中减弱噪声,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了声的产生、传播,以及声音的特性、噪声防治等问题,是一道基础题。

4.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.二胡演奏出的乐音,是由弦的振动产生的

B.声音和光在空气中传播时,声音传播的较快

C.声音在空气中传播比在水中传播得快

D.跳广场舞时喇叭播放的歌曲都是乐音

【分析】(1)声音是由物体振动产生的;

(2)光的传播速度远大于声音的传播速度;

(3)声音传播需要介质,真空不能传声;一般地,声音在固体中传播的最快,在液体中次之,在空气中传播的最慢;

(4)从环保角度,一切影响人们工作、学习和休息的声音,以及对人们想听的声音造成干扰的声音都是噪声。

【解答】解:A、二胡演奏出的乐音,是由弦的振动产生的,故A正确;

B、声音在空气中的速度约为340m/s,光在空气中的传播速度为3.0×108m/s,由此可知光的传播速度远大于声音的传播速度,故B错误;

C、一般地,声音在固体中传播的最快,在液体中次之,在空气中传播的最慢,故C错误;

D、跳广场舞时喇叭播放的歌曲如果影响了人们的工作、学习和休息,同样可以成为噪声,故D错误。

故选:A。

【点评】此题考查了声音的产生、传播条件和特点及其应用以及噪声,属于声现象的重要规律的考查,难度不大,容易解答。

5.如图所示,将正在发出声音的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花。关于这个实验下列说法正确的是( )

A.音叉周围溅起许多水花说明了声波具有能量

B.人耳听到的音叉声音越来越小,是声音的音调在不断降低

C.通过观察音叉周围溅起的水花,说明了发声的音叉在振动

D.将音叉放入水中的目的是为了说明液体能够传声

【分析】声音是由物体的振动产生的。把不容易观察到的现象,转换成可以明显观察到的现象,这种方法称为转换法。在物理实验中经常要用到转换法来研究物理现象。

【解答】解:A、音叉直接和水接触,水花溅起是由音叉的振动引起的,不能说明了声波具有能量,故A错误;

B、声音的大小指的是声音的响度,人耳听到的音叉声音越来越小,由于声音的响度在不断减小;故B错误;

C、正在发声的音叉是否振动,不容易观察,把它放到水里后,能够激起水花,看到水花飞溅,就能够说明插入水中的发声音叉是在振动的,故C正确;

D、将音叉放入水中的目的是为了说明插入水中的发声音叉是在振动的,故D错误。

故选:C。

【点评】此题考查的知识点有两个:一是声音的产生是由于物体的振动;二是转换法在物理学研究当中的有效运用。

6.下表是某些介质中的声速v,分析表格的信息,下列判断中是错误的是( )

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1450 冰 3230

水(15℃) 1470 软橡胶(常温) 40至50

水(20℃) 1480 软木 500

海水(25℃) 1531 铁(棒) 5200

A.声速大小可能跟温度有关

B.声速大小可能跟介质及介质的状态有关

C.设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过2s后收到回波,根据公式,计算出海水深度为3062m

D.真空中声速是0m/s

【分析】声音的传播速度与介质种类和温度都有关系,利用速度公式可求出海水深度,声音的传播需要介质,真空不能传声。

【解答】解:

A、声音在5℃的水中的传播速度是1450m/s,声音在15℃的水中的传播速度是1470m/s,故声速大小可能跟温度有关,故A正确;

B、由表中数据知,声音在水中传播速度小于声音在冰中传播速度,故声速大小可能跟介质及介质的状态有关,故B正确;

C、声音在温度为 25℃的海水中的速度v=1531m/s,

声音从海面到海底时间t==1s,

海水深度为h=s=vt=1531m/s×1s=1531m.故C错误;

D、真空不能传声,故真空中声速是0m/s,故D正确。

故选:C。

【点评】此题考查的是我们对声速影响因素的掌握和应用,属于基础知识的考查,难度不大。

7.假如15℃空气中的声速变为500m/s,以下现象可能发生的是( )

A.听到回声所需的时间更短了

B.打雷时先听到雷声再看到闪电

C.声音的传播速度将比光速快

D.宇航员在太空通过无线电进行交流

【分析】光在真空中的传播速度最快,是3×108m/s,声音在15℃的空气中的传播速度为340m/s,当声音的传播速度增大时,传播相同的距离,声音传播时间变短。

【解答】解:

A、假如15℃空气中的声速变为500m/s(声速增大),在传播相同的距离时,声音的传播时间变短,所以听到回声所需的时间变短了,故A正确;

B、光在空气中的传播速度是3×108m/s,大于500m/s,所以打雷时还是先看到闪电再听到雷声,故B错误;

C、光在空气中的传播速度是3×108m/s,大于500m/s,声音的传播速度仍然比光速慢,故C错误;

D、由于太空中是真空,所以宇航员在太空要通过无线电进行交流,与声音的传播快慢无关,故D错误。

故选:A。

【点评】本题以现实生活中的声速为背景,用变化后的声速与现实情况相对比,然后分析将会出现的情景,考查了学生的归纳分析能力。

8.下表列出了相同条件下不同物质的密度及声音在其中传播的速度:

空气 氧气 铝 铁 铜

物质的密度(kg/m3) 1.29 1.43 2700 7900 8900

声音传播的速度(m/s) 330 316 5100 5000 3750

根据上表提供的信息,可以得出的结论是( )

A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大

B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小

C.声音在金属中传播的速度大于它在气体中传播的速度

D.声音在金属中传播的速度随着金属密度的增大而增大

【分析】声音在不同介质中的传播速度不同,一般情况下,声音在固体中的传播速度最大,在液体中次之,在气体中最小。

【解答】解:A、空气的密度小于氧气的密度,而声音在空气中的传播速度大于在氧气中的传播速度,不符合题意;

B、空气的密度小于铝的密度,而声音在空气中的传播速度小于在铝中的传播速度,不符合题意;

C、声音在固体(金属)中的传播速度大于在气体(空气和氧气)中的传播速度,符合题意;

D、铁的密度小于铜的密度,而声音在铁中的传播速度大于在铜中的传播速度,不符合题意;

故选:C。

【点评】此题考查学生对基础知识的掌握能力,灵活运用物理知识解答问题的思维能力。

9.我们都有这样的亲身经历:大雪过后,大地披上厚厚的银装,这时你会发现周围特别宁静,这是因为雪地里的微孔能吸收声音。根据这一描述,你认为会堂、剧院的墙壁做成凹凸不平的形状,或采用蜂窝状的材料,这主要是为了( )

A.减小声波的反射 B.增强声波的反射

C.增大声音的响度 D.装饰的美观些

【分析】由于会堂、剧院的面积比较大,声音从舞台传出后遇到墙壁再反射回来的时候,用的时间较长,回声和原声间隔的时间较多的话,人耳就可以把它们区分开,这样观众就可以听到两个声音,影响听众的收听效果。

【解答】解:会堂、剧院的墙壁做成凸凹不平的形状,或采用蜂窝状的材料,主要是因为声音在反射时能量会相互抵消,从而减弱声波的反射,增强听众的收听效果。故A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题是一道综合了多个知识点的题目,主要考查了回声产生的条件。

10.人站在桥洞里说话时,听不到回声的原因是( )

A.桥洞两端开口,不反射声音

B.桥洞窄小,反射的回声跟原声混在一起分不出来

C.桥洞反射的声音都从洞口跑掉了

D.桥洞两侧反射回来的声音正好抵消

【分析】回声是声波被反射回来形成的,人耳区分开原声和回声的最小时间差是0.1s,因此区分开原声和回声最短距离,据此分析回答。

【解答】解:

站在桥洞里说话时,由于我们说话的地点离桥洞两侧较近,声音传到桥洞两侧上反射回来的时间与我们说话的时间几乎是同时的,时间差太短,所以我们的耳朵不能区分说话声和回声,也就听不到回声,故B正确。

故选:B。

【点评】知道人耳区分开原声和回声的最小时间是0.1s,从而确定听到回声需要一定的距离,是一道基础题目。

11.有关人的耳廓的作用,下列说法正确的是( )

A.人没有耳廓很难看,所以主要作用是美观

B.耳廓是为人遮风挡雨的

C.耳廓主要防止杂物进入耳道中

D.耳廓主要是收集外界声波,使人听声音更加清楚

【分析】耳朵的结构包括外耳、中耳、内耳三部分,耳廓的作用是收集声波;外耳道的作用是将声波传到中耳;鼓膜的作用是传导声波;听小骨的作用是把鼓膜的振动传给内耳;耳蜗的作用是感受外界刺激,将声波转换为神经冲动;半规管的作用是感受头部运动的方向。

【解答】解:在耳朵构造中,耳廓是位于头部两侧,前凹后凸,起收集声波的作用。

故选:D。

【点评】本题考查耳朵的结构,可结合着结构示意图掌握其结构和功能。

12.“最美人间四月天,蜜蜂蝴蝶舞蹁跹”。人能听见的声音的频率范围一般在20赫兹至20000赫兹之间。下面有关说法中正确的是( )

A.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人听不见

B.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人也能听见

C.2赫兹至10赫兹的次声,只要振幅足够大,人耳就能听见

D.声音不需要介质在真空中也能传播

【分析】人耳能够听到的声音频率范围是20Hz~20000Hz.声音的传播需要介质。

【解答】解:

蜜蜂发出的声音的频率在人的听觉范围之内,不管蜜蜂在人前还是在人后,人都能听到蜜蜂飞行时发出的声音,2赫兹至10赫兹的次声超出了人的听觉范围,人类听不到,故A正确,BC错误;

声音的传播需要介质,真空不能传声,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了声音的传播以及人耳听到声音的条件,属于声学基础的考查。

13.关于声音的产生和传播,下列说法正确的是( )

A.“声纹门锁”是依据声音的响度来识别的

B.鼓手打鼓用的力越大,鼓声的音调就越高

C.二胡演奏的优美旋律,是由弦的振动产生的

D.航天员在太空与地面交流时的声音是通过声波传回地球的

【分析】(1)不同物体发声时,声音的特色不同,就是指音色不同;

(2)音调与振动快慢有关,响度与振幅有关;

(3)声音是由物体振动产生的;

(4)真空不能传播声音;

【解答】解:A、“声纹门锁”是依据声音的音色来识别的,故A错误;

B、鼓手打鼓用的力越大,鼓声的响度就越大,故B错误;

C、二胡演奏出的优美旋律,是由弦的振动产生的,故C正确;

D、太空中是真空,真空不能传播声音,宇航员与地面的交流时的声音是通过电磁波传回地球的,故D错误。

故选:C。

【点评】本题是有关声音的知识考查,主要考查了声音的产生和传播、声音的三要素及影响因素、及电磁波的有关应用,难度不大,属基础知识的考查。

二.填空题(共4小题)

14.夏天电闪雷鸣过后,狂风暴雨可能接踵而来。这时,我们需要做好安全保护工作,防止伤害事故的发生。请你就以下问题作答。

(1)雷声是云团之间放电引起的空气剧烈 振动 而产生的。

(2)雷声和闪电是 同时 (选填“同时”或“不同时”)发生的。

(3)如果一位同学看到闪光后经过3秒听到雷声,则该同学距打雷处大约多远?(已知声音在空气中的速度为340m/s,忽略闪电传播的时间)

【分析】(1)声音的发声体振动产生的;

(2)闪电和打雷是在空中同时发生的;

(3)已知声音传播了4s,根据公式v=变形可求打雷处离我们多远。

【解答】解:(1)雷电是剧烈的放电现象,雷声是云团之间放电引起的空气剧烈振动而产生的;

(2)闪电和雷声是同时发生的;

(3)由v=得,闪电处到我们的距离:

s=vt=340m/s×3s=1020m。

故答案为:(1)振动;(2)同时;(3)如果一位同学看到闪光后经过3秒听到雷声,则该同学距打雷处大约1020m。

【点评】本题主要考查声音的产生、速度公式及其应用,属于基础题,要求学生记住光速和声音的传播速度,属于基础知识的考查。

15.如表记录了声波在不同温度条件下的、不同种类的气体中的传播速度,请根据表中的相关数据回答下列问题:

空气 氢气 氦气 氮气 二氧化碳

0 331 1261 891 337 269

10 337 1284 908 343 273

20 343 1306 924 349 279

30 349 1328 939 355 283

①当温度为10℃时,声波在空气中的传播速度为 337 米/秒。

②声波的传播速度与温度的关系是: 在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大 。

③根据表格中的数据,最大飞行速度一定的飞机要在空气中超音速飞行,在什么条件下更容易成功? 在低温环境下更容易成功 。

【分析】(1)分析表格数据知温度为10℃时,声波在空气中的传播速度;

(2)分析表格数据,找出声音的速度随温度变化规律。在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大。

(3)从表格的数据可知:温度越低时,声音在空气中传播的速度越慢;据此来分析即可

【解答】解:(1)由表中的数据知:当温度为10℃时,声波在空气中的传播速度为337m/s;

(2)由表中的数据知:在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大;

(3)因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播的越慢,故在低温下更容易成功。

故答案为:(1)337;(2)在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大;(3)在低温环境下更容易成功。

【点评】此题是一道信息题,主要是考查学生对给出数据的处理能力。是中考中的常见题型,难度不大。

16.在飞机失事搜寻过程中,搜救舰船在定位和测量海深时都要用到超声侧位仪(如图所示),它是利用声音可以在 液体(水) 中传播来工作的。若海水的深度是6.75km,声音在海水中的传播速度是1500m/s,则侧位仪发出信号后需经过 9 秒才能接收到信号。这种方法 不能 (选填“能”或“不能”)用来测量地球和月球之间的距离。

【分析】(1)超声波属于声波,声波的传播需要介质,声音可以在固体,液体、气体中传播。

(2)知道海的深度,可以求出超声波从海面到海底用的时间,然后可知需经过几秒才能接收到信号。

(3)超声波属于声波,声波的传播需要介质,不能在真空中传播,而月球表面是没有空气的。

【解答】解:(1)声波的传播需要介质,声音可以在固体,液体、气体中传播。“超声测位仪”是利用声音可以在液体中传播来工作的。

(2)超声波传播的距离s=2×6.75×103m=1.35×104m,

由v=可得接受到超声波所用的时间:

t===9s。

(3)月亮周围没有空气,而声音不能在真空中传播,故超声波不能到达月亮,更不能利用声波的反射测出月亮到地球的距离。

故答案为:液体(水);9;不能。

【点评】本题考查了学生对速度公式的掌握和运用,本题关键:一是求出超声波单趟(从海面到海底)用的时间,二是知道声音可以在液体中传播。

17.把正在发声的音叉放在水中,水面激起了水花,这表明发出声音的物体在 振动 。把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到的声音的响度将越来越小;根据这个现象做进一步推理,可以得到声音在 真空 中不能传播的结论。

【分析】(1)声音是由物体的振动产生的。把不容易观察到的现象,转换成可以明显观察到的现象,这种方法称为转换法。在物理实验中经常要用到转换法来研究物理现象。

(2)声音的传播需要介质,声音可以在气体、液体和固体中传播,但不能在真空中传播。

【解答】解:(1)正在发生的音叉是否振动,不容易观察,把它放到水里后,能够激起水花,看到水花飞溅,就能够说明声音是由物体的振动产生的。

(2)用抽气机逐渐抽出罩内的空气时,玻璃罩内空气越来越接近真空,虽然闹钟仍在响,听到的铃声越来越小。这是因为声音的传播需要介质,真空是不能传声的。

故答案为:振动;真空。

【点评】此题考查的知识点有两个:一是声音的产生是由于物体的振动;二是声音的传播需要介质,真空是不能传声的,要会用理论知识去解决生活的实际现象。

三.实验探究题(共2小题)

18.如图所示,将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球

(1)我们看到的现象是 小球被多次弹开 。

(2)此现象说明 音叉发声时在振动 。

(3)塑料球的作用是 放大音叉的振动 。

(4)本实验实验探究方法是 转换法 。

【分析】物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。

【解答】解:声音是由物体振动产生的,但物体的振动不容易直接观察,为了观察到它的振动,放一小球,振动的音叉将小球弹开。通过小球的振动来反映音叉的振动。

将小球紧靠发声的音叉,可以看到。此现象说明。

故答案为:(1)小球被多次弹开;(2)音叉发声时在振动;(3)放大音叉的振动;(4)转换法。

【点评】将不容易直接观察的音叉振动转换成容易观察的小球被多次弹开,采用的是转换法。

19.下表是某些介质的声速v:

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1 450 冰 3 230

水(15℃) 1 470 软橡胶(常温) 40~50

水(20℃) 1 480 软木 500

海水(25℃) 1 531 铁(棒) 5 200

(1)分析表格中的信息,推断:

①声速大小可能跟 介质的温度 有关;依据是: 同一介质中温度不同声速不同 。

②声速大小可能跟 介质的种类 有关;依据是: 声速在不同介质中不一样 。

(2)设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过4s后收到回波,则此处海水深度为 3062 m。

【分析】(1)根据表中信息总结声速大小可能跟哪些因素有关。

声音的传播速度与介质和温度有关。气体、液体、固体都可以传播声音,固体的传声速度大于液体、气体中的传声速度;声音在同一介质中传播时,温度越高,传声速度越快。

(2)从表中查出声音在温度为 25℃的海水中的速度,利用速度公式可求出海水深度。

【解答】解:

(1)①据表中的数据可知,声音在 5℃、15℃、20℃的水中的速度不同,故可以看出声速大小可能和温度有关;

②据声音在水、海水、冰、铁等不同介质中速度不同可以看出,声速大小可能和介质有关;

(2)声音在温度为 25℃的海水中的速度v=1531m/s,

声音从海面到海底时间t==2s,

由v=得海水深度为:

s=vt=1531m/s×2s=3062m。

故答案为:(1)①介质的温度; 同一介质中温度不同声速不同;

②介质的种类;声速在不同介质中不一样;(2)3062。

【点评】此题考查的是声速的影响因素、回声测距的知识,学会分析数据表,得到物理规律,本题考查学生的分析归纳能力。

四.计算题(共1小题)

20.汽车沿平直公路匀速驶向一座高山,汽车的速度为10m/s.途中司机按一次喇叭,2秒后司机听到回声,司机按喇叭时汽车距山脚的距离是多少?(声音在空气中传播的速度是340m/s)

【分析】司机按喇叭后,声音传到山崖返回汽车时,汽车以10m/s的速度已经前行了2s,在这段时间内,声音和汽车两者行驶的路程之和是按喇叭时汽车与山脚距离的2倍,根据速度公式求出两者的路程即可解题。

【解答】解:已知:v1=10m/s,v2=340m/s,t=2s

汽车行驶距离:s1=v1t=10m/s×2s=20m

声音传播距离:s2=v2t=340m/s×2s=680m

s===350m。

答:司机按喇叭时汽车距山脚的距离是350m。

【点评】解题的关键是分析清楚声音和汽车两者行驶的路程之和是按喇叭时汽车与山脚距离的2倍。

五.解答题(共1小题)

21.某科研小组在网上获取了声音在空气中传播的速度与空气温度关系的一些数据(如下表格),你能根据这些数据,探究空气中的声速随温度变化的规律吗?

温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声速/m/s 318 324 330 336 342 348

(1)声音在空气中的传播速度随空气温度的变化规律是:空气温度越高,空气传播声音的速度越 快 ;

(2)此规律中的定量关系是: v=0.6t+330 。

【分析】(1)根据表中温度和声速数据的对应关系,即可打出结论。

(2)用x表示气温,y表示该气温下声音在空气中的传播速度,那么y=ax+b,其中a,b是已知数,可求出温度和声速的关系表达式。

【解答】解:(1)由表中信息可知,空气温度越高,空气传播声音的速度越来越快。

故答案为:快。

(2)∵y=ax+b,

∴

解得,

∴v=0.6t+330;

故答案为:v=0.6t+330。

【点评】学会分析数据表,得到物理规律,本题考查学生的分析归纳能力。读懂表格数据,用待定系数法求函数解析式是解答此题的关键。

一.选择题(共13小题)

1.下列有关声学知识说法正确的是( )

A.吉它发出的琴声来自弦的振动

B.声音只能在气体中传播

C.岳阳开展“禁炮”行动,是从传播过程中控制噪声

D.汽车的“倒车雷达”是利用了次声波测距

2.在西安的孔庙里有一个大古钟,有人发现在敲击古钟时,撞击停止后,大钟“余音未止”,其主要原因是( )

A.钟声的回声

B.大钟还在振动

C.大钟停止振动,空气还在振动

D.人的听觉发生延长

3.下列说法中正确的是( )

A.一切正在发声的物体都在振动

B.声音在真空中的传播速度最大

C.敲鼓时越用力,所发出声音的音调越高

D.在公路两侧设置隔音墙是为了全部消除噪声

4.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.二胡演奏出的乐音,是由弦的振动产生的

B.声音和光在空气中传播时,声音传播的较快

C.声音在空气中传播比在水中传播得快

D.跳广场舞时喇叭播放的歌曲都是乐音

5.如图所示,将正在发出声音的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花。关于这个实验下列说法正确的是( )

A.音叉周围溅起许多水花说明了声波具有能量

B.人耳听到的音叉声音越来越小,是声音的音调在不断降低

C.通过观察音叉周围溅起的水花,说明了发声的音叉在振动

D.将音叉放入水中的目的是为了说明液体能够传声

6.下表是某些介质中的声速v,分析表格的信息,下列判断中是错误的是( )

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1450 冰 3230

水(15℃) 1470 软橡胶(常温) 40至50

水(20℃) 1480 软木 500

海水(25℃) 1531 铁(棒) 5200

A.声速大小可能跟温度有关

B.声速大小可能跟介质及介质的状态有关

C.设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过2s后收到回波,根据公式,计算出海水深度为3062m

D.真空中声速是0m/s

7.假如15℃空气中的声速变为500m/s,以下现象可能发生的是( )

A.听到回声所需的时间更短了

B.打雷时先听到雷声再看到闪电

C.声音的传播速度将比光速快

D.宇航员在太空通过无线电进行交流

8.下表列出了相同条件下不同物质的密度及声音在其中传播的速度:

空气 氧气 铝 铁 铜

物质的密度(kg/m3) 1.29 1.43 2700 7900 8900

声音传播的速度(m/s) 330 316 5100 5000 3750

根据上表提供的信息,可以得出的结论是( )

A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大

B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小

C.声音在金属中传播的速度大于它在气体中传播的速度

D.声音在金属中传播的速度随着金属密度的增大而增大

9.我们都有这样的亲身经历:大雪过后,大地披上厚厚的银装,这时你会发现周围特别宁静,这是因为雪地里的微孔能吸收声音。根据这一描述,你认为会堂、剧院的墙壁做成凹凸不平的形状,或采用蜂窝状的材料,这主要是为了( )

A.减小声波的反射 B.增强声波的反射

C.增大声音的响度 D.装饰的美观些

10.人站在桥洞里说话时,听不到回声的原因是( )

A.桥洞两端开口,不反射声音

B.桥洞窄小,反射的回声跟原声混在一起分不出来

C.桥洞反射的声音都从洞口跑掉了

D.桥洞两侧反射回来的声音正好抵消

11.有关人的耳廓的作用,下列说法正确的是( )

A.人没有耳廓很难看,所以主要作用是美观

B.耳廓是为人遮风挡雨的

C.耳廓主要防止杂物进入耳道中

D.耳廓主要是收集外界声波,使人听声音更加清楚

12.“最美人间四月天,蜜蜂蝴蝶舞蹁跹”。人能听见的声音的频率范围一般在20赫兹至20000赫兹之间。下面有关说法中正确的是( )

A.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人听不见

B.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人也能听见

C.2赫兹至10赫兹的次声,只要振幅足够大,人耳就能听见

D.声音不需要介质在真空中也能传播

13.关于声音的产生和传播,下列说法正确的是( )

A.“声纹门锁”是依据声音的响度来识别的

B.鼓手打鼓用的力越大,鼓声的音调就越高

C.二胡演奏的优美旋律,是由弦的振动产生的

D.航天员在太空与地面交流时的声音是通过声波传回地球的

二.填空题(共4小题)

14.夏天电闪雷鸣过后,狂风暴雨可能接踵而来。这时,我们需要做好安全保护工作,防止伤害事故的发生。请你就以下问题作答。

(1)雷声是云团之间放电引起的空气剧烈 而产生的。

(2)雷声和闪电是 (选填“同时”或“不同时”)发生的。

(3)如果一位同学看到闪光后经过3秒听到雷声,则该同学距打雷处大约多远?(已知声音在空气中的速度为340m/s,忽略闪电传播的时间)

15.如表记录了声波在不同温度条件下的、不同种类的气体中的传播速度,请根据表中的相关数据回答下列问题:

空气 氢气 氦气 氮气 二氧化碳

0 331 1261 891 337 269

10 337 1284 908 343 273

20 343 1306 924 349 279

30 349 1328 939 355 283

①当温度为10℃时,声波在空气中的传播速度为 米/秒。

②声波的传播速度与温度的关系是: 。

③根据表格中的数据,最大飞行速度一定的飞机要在空气中超音速飞行,在什么条件下更容易成功? 。

16.在飞机失事搜寻过程中,搜救舰船在定位和测量海深时都要用到超声侧位仪(如图所示),它是利用声音可以在 中传播来工作的。若海水的深度是6.75km,声音在海水中的传播速度是1500m/s,则侧位仪发出信号后需经过 秒才能接收到信号。这种方法 (选填“能”或“不能”)用来测量地球和月球之间的距离。

17.把正在发声的音叉放在水中,水面激起了水花,这表明发出声音的物体在 。把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到的声音的响度将越来越小;根据这个现象做进一步推理,可以得到声音在 中不能传播的结论。

三.实验探究题(共2小题)

18.如图所示,将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球

(1)我们看到的现象是 。

(2)此现象说明 。

(3)塑料球的作用是 。

(4)本实验实验探究方法是 。

19.下表是某些介质的声速v:

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1 450 冰 3 230

水(15℃) 1 470 软橡胶(常温) 40~50

水(20℃) 1 480 软木 500

海水(25℃) 1 531 铁(棒) 5 200

(1)分析表格中的信息,推断:

①声速大小可能跟 有关;依据是: 。

②声速大小可能跟 有关;依据是: 。

(2)设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过4s后收到回波,则此处海水深度为 m。

四.计算题(共1小题)

20.汽车沿平直公路匀速驶向一座高山,汽车的速度为10m/s.途中司机按一次喇叭,2秒后司机听到回声,司机按喇叭时汽车距山脚的距离是多少?(声音在空气中传播的速度是340m/s)

五.解答题(共1小题)

21.某科研小组在网上获取了声音在空气中传播的速度与空气温度关系的一些数据(如下表格),你能根据这些数据,探究空气中的声速随温度变化的规律吗?

温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声速/m/s 318 324 330 336 342 348

(1)声音在空气中的传播速度随空气温度的变化规律是:空气温度越高,空气传播声音的速度越 ;

(2)此规律中的定量关系是: 。

沪粤版八年级上学期《2.1 我们怎样听见声音》2018年同步练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共13小题)

1.下列有关声学知识说法正确的是( )

A.吉它发出的琴声来自弦的振动

B.声音只能在气体中传播

C.岳阳开展“禁炮”行动,是从传播过程中控制噪声

D.汽车的“倒车雷达”是利用了次声波测距

【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)声音是由物体的振动产生的;声音的传播需要介质,声音在真空不能传播,在不同的介质中的传播速度不同;

(3)减弱噪声的方法有三种:在声源处减弱噪声;在传播过程中减弱噪声;在人耳处减弱噪声;

(4)倒车雷达是利用超声波工作的;

【解答】解:A、声音是由物体的振动产生的,琴声是吉它弦的振动产生的,故A正确;

B、声音的传播需要介质,声音可以在固体、液体、气体中传播,故B错误;

C.岳阳开展“禁炮”行动,是从声源处减弱噪声,故C错误;

D、倒车雷达是利用超声波传递信息的,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了声音的产生及传播、噪声的控制,超声波的应用等知识点,是基础知识。

2.在西安的孔庙里有一个大古钟,有人发现在敲击古钟时,撞击停止后,大钟“余音未止”,其主要原因是( )

A.钟声的回声

B.大钟还在振动

C.大钟停止振动,空气还在振动

D.人的听觉发生延长

【分析】声音是由物体的振动产生的;如果物体振动不止,声音就不会消失,反之振动停止,则发声停止。

【解答】解:敲击大钟时,大钟振动发出声音;停止对大钟的撞击后,大钟的振动却没有停止,仍在振动,大钟仍在发声;

所以停止撞击后,大钟仍“余音未止”。

故选:B。

【点评】此题主要考查声音产生的条件,声音是由发声体振动产生的,属于基础知识。

3.下列说法中正确的是( )

A.一切正在发声的物体都在振动

B.声音在真空中的传播速度最大

C.敲鼓时越用力,所发出声音的音调越高

D.在公路两侧设置隔音墙是为了全部消除噪声

【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)声音的传播是需要介质的,它既可以在气体中传播,也可以在固体和液体中传播,但不能在真空中传播;

(3)声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大;

(4)防治噪声污染可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治。

【解答】解:A、声音是由物体的振动产生的,故A正确;

B、声音不能在真空中进行传播,故B错误;

C、敲锣时用力越大,声音的响度越大,故C错误;

D、在公路两侧设置隔音墙是为了在传播过程中减弱噪声,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了声的产生、传播,以及声音的特性、噪声防治等问题,是一道基础题。

4.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.二胡演奏出的乐音,是由弦的振动产生的

B.声音和光在空气中传播时,声音传播的较快

C.声音在空气中传播比在水中传播得快

D.跳广场舞时喇叭播放的歌曲都是乐音

【分析】(1)声音是由物体振动产生的;

(2)光的传播速度远大于声音的传播速度;

(3)声音传播需要介质,真空不能传声;一般地,声音在固体中传播的最快,在液体中次之,在空气中传播的最慢;

(4)从环保角度,一切影响人们工作、学习和休息的声音,以及对人们想听的声音造成干扰的声音都是噪声。

【解答】解:A、二胡演奏出的乐音,是由弦的振动产生的,故A正确;

B、声音在空气中的速度约为340m/s,光在空气中的传播速度为3.0×108m/s,由此可知光的传播速度远大于声音的传播速度,故B错误;

C、一般地,声音在固体中传播的最快,在液体中次之,在空气中传播的最慢,故C错误;

D、跳广场舞时喇叭播放的歌曲如果影响了人们的工作、学习和休息,同样可以成为噪声,故D错误。

故选:A。

【点评】此题考查了声音的产生、传播条件和特点及其应用以及噪声,属于声现象的重要规律的考查,难度不大,容易解答。

5.如图所示,将正在发出声音的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花。关于这个实验下列说法正确的是( )

A.音叉周围溅起许多水花说明了声波具有能量

B.人耳听到的音叉声音越来越小,是声音的音调在不断降低

C.通过观察音叉周围溅起的水花,说明了发声的音叉在振动

D.将音叉放入水中的目的是为了说明液体能够传声

【分析】声音是由物体的振动产生的。把不容易观察到的现象,转换成可以明显观察到的现象,这种方法称为转换法。在物理实验中经常要用到转换法来研究物理现象。

【解答】解:A、音叉直接和水接触,水花溅起是由音叉的振动引起的,不能说明了声波具有能量,故A错误;

B、声音的大小指的是声音的响度,人耳听到的音叉声音越来越小,由于声音的响度在不断减小;故B错误;

C、正在发声的音叉是否振动,不容易观察,把它放到水里后,能够激起水花,看到水花飞溅,就能够说明插入水中的发声音叉是在振动的,故C正确;

D、将音叉放入水中的目的是为了说明插入水中的发声音叉是在振动的,故D错误。

故选:C。

【点评】此题考查的知识点有两个:一是声音的产生是由于物体的振动;二是转换法在物理学研究当中的有效运用。

6.下表是某些介质中的声速v,分析表格的信息,下列判断中是错误的是( )

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1450 冰 3230

水(15℃) 1470 软橡胶(常温) 40至50

水(20℃) 1480 软木 500

海水(25℃) 1531 铁(棒) 5200

A.声速大小可能跟温度有关

B.声速大小可能跟介质及介质的状态有关

C.设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过2s后收到回波,根据公式,计算出海水深度为3062m

D.真空中声速是0m/s

【分析】声音的传播速度与介质种类和温度都有关系,利用速度公式可求出海水深度,声音的传播需要介质,真空不能传声。

【解答】解:

A、声音在5℃的水中的传播速度是1450m/s,声音在15℃的水中的传播速度是1470m/s,故声速大小可能跟温度有关,故A正确;

B、由表中数据知,声音在水中传播速度小于声音在冰中传播速度,故声速大小可能跟介质及介质的状态有关,故B正确;

C、声音在温度为 25℃的海水中的速度v=1531m/s,

声音从海面到海底时间t==1s,

海水深度为h=s=vt=1531m/s×1s=1531m.故C错误;

D、真空不能传声,故真空中声速是0m/s,故D正确。

故选:C。

【点评】此题考查的是我们对声速影响因素的掌握和应用,属于基础知识的考查,难度不大。

7.假如15℃空气中的声速变为500m/s,以下现象可能发生的是( )

A.听到回声所需的时间更短了

B.打雷时先听到雷声再看到闪电

C.声音的传播速度将比光速快

D.宇航员在太空通过无线电进行交流

【分析】光在真空中的传播速度最快,是3×108m/s,声音在15℃的空气中的传播速度为340m/s,当声音的传播速度增大时,传播相同的距离,声音传播时间变短。

【解答】解:

A、假如15℃空气中的声速变为500m/s(声速增大),在传播相同的距离时,声音的传播时间变短,所以听到回声所需的时间变短了,故A正确;

B、光在空气中的传播速度是3×108m/s,大于500m/s,所以打雷时还是先看到闪电再听到雷声,故B错误;

C、光在空气中的传播速度是3×108m/s,大于500m/s,声音的传播速度仍然比光速慢,故C错误;

D、由于太空中是真空,所以宇航员在太空要通过无线电进行交流,与声音的传播快慢无关,故D错误。

故选:A。

【点评】本题以现实生活中的声速为背景,用变化后的声速与现实情况相对比,然后分析将会出现的情景,考查了学生的归纳分析能力。

8.下表列出了相同条件下不同物质的密度及声音在其中传播的速度:

空气 氧气 铝 铁 铜

物质的密度(kg/m3) 1.29 1.43 2700 7900 8900

声音传播的速度(m/s) 330 316 5100 5000 3750

根据上表提供的信息,可以得出的结论是( )

A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大

B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小

C.声音在金属中传播的速度大于它在气体中传播的速度

D.声音在金属中传播的速度随着金属密度的增大而增大

【分析】声音在不同介质中的传播速度不同,一般情况下,声音在固体中的传播速度最大,在液体中次之,在气体中最小。

【解答】解:A、空气的密度小于氧气的密度,而声音在空气中的传播速度大于在氧气中的传播速度,不符合题意;

B、空气的密度小于铝的密度,而声音在空气中的传播速度小于在铝中的传播速度,不符合题意;

C、声音在固体(金属)中的传播速度大于在气体(空气和氧气)中的传播速度,符合题意;

D、铁的密度小于铜的密度,而声音在铁中的传播速度大于在铜中的传播速度,不符合题意;

故选:C。

【点评】此题考查学生对基础知识的掌握能力,灵活运用物理知识解答问题的思维能力。

9.我们都有这样的亲身经历:大雪过后,大地披上厚厚的银装,这时你会发现周围特别宁静,这是因为雪地里的微孔能吸收声音。根据这一描述,你认为会堂、剧院的墙壁做成凹凸不平的形状,或采用蜂窝状的材料,这主要是为了( )

A.减小声波的反射 B.增强声波的反射

C.增大声音的响度 D.装饰的美观些

【分析】由于会堂、剧院的面积比较大,声音从舞台传出后遇到墙壁再反射回来的时候,用的时间较长,回声和原声间隔的时间较多的话,人耳就可以把它们区分开,这样观众就可以听到两个声音,影响听众的收听效果。

【解答】解:会堂、剧院的墙壁做成凸凹不平的形状,或采用蜂窝状的材料,主要是因为声音在反射时能量会相互抵消,从而减弱声波的反射,增强听众的收听效果。故A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题是一道综合了多个知识点的题目,主要考查了回声产生的条件。

10.人站在桥洞里说话时,听不到回声的原因是( )

A.桥洞两端开口,不反射声音

B.桥洞窄小,反射的回声跟原声混在一起分不出来

C.桥洞反射的声音都从洞口跑掉了

D.桥洞两侧反射回来的声音正好抵消

【分析】回声是声波被反射回来形成的,人耳区分开原声和回声的最小时间差是0.1s,因此区分开原声和回声最短距离,据此分析回答。

【解答】解:

站在桥洞里说话时,由于我们说话的地点离桥洞两侧较近,声音传到桥洞两侧上反射回来的时间与我们说话的时间几乎是同时的,时间差太短,所以我们的耳朵不能区分说话声和回声,也就听不到回声,故B正确。

故选:B。

【点评】知道人耳区分开原声和回声的最小时间是0.1s,从而确定听到回声需要一定的距离,是一道基础题目。

11.有关人的耳廓的作用,下列说法正确的是( )

A.人没有耳廓很难看,所以主要作用是美观

B.耳廓是为人遮风挡雨的

C.耳廓主要防止杂物进入耳道中

D.耳廓主要是收集外界声波,使人听声音更加清楚

【分析】耳朵的结构包括外耳、中耳、内耳三部分,耳廓的作用是收集声波;外耳道的作用是将声波传到中耳;鼓膜的作用是传导声波;听小骨的作用是把鼓膜的振动传给内耳;耳蜗的作用是感受外界刺激,将声波转换为神经冲动;半规管的作用是感受头部运动的方向。

【解答】解:在耳朵构造中,耳廓是位于头部两侧,前凹后凸,起收集声波的作用。

故选:D。

【点评】本题考查耳朵的结构,可结合着结构示意图掌握其结构和功能。

12.“最美人间四月天,蜜蜂蝴蝶舞蹁跹”。人能听见的声音的频率范围一般在20赫兹至20000赫兹之间。下面有关说法中正确的是( )

A.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人听不见

B.蜜蜂在人身后飞,人可以听见。蝴蝶在人身后飞,人也能听见

C.2赫兹至10赫兹的次声,只要振幅足够大,人耳就能听见

D.声音不需要介质在真空中也能传播

【分析】人耳能够听到的声音频率范围是20Hz~20000Hz.声音的传播需要介质。

【解答】解:

蜜蜂发出的声音的频率在人的听觉范围之内,不管蜜蜂在人前还是在人后,人都能听到蜜蜂飞行时发出的声音,2赫兹至10赫兹的次声超出了人的听觉范围,人类听不到,故A正确,BC错误;

声音的传播需要介质,真空不能传声,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了声音的传播以及人耳听到声音的条件,属于声学基础的考查。

13.关于声音的产生和传播,下列说法正确的是( )

A.“声纹门锁”是依据声音的响度来识别的

B.鼓手打鼓用的力越大,鼓声的音调就越高

C.二胡演奏的优美旋律,是由弦的振动产生的

D.航天员在太空与地面交流时的声音是通过声波传回地球的

【分析】(1)不同物体发声时,声音的特色不同,就是指音色不同;

(2)音调与振动快慢有关,响度与振幅有关;

(3)声音是由物体振动产生的;

(4)真空不能传播声音;

【解答】解:A、“声纹门锁”是依据声音的音色来识别的,故A错误;

B、鼓手打鼓用的力越大,鼓声的响度就越大,故B错误;

C、二胡演奏出的优美旋律,是由弦的振动产生的,故C正确;

D、太空中是真空,真空不能传播声音,宇航员与地面的交流时的声音是通过电磁波传回地球的,故D错误。

故选:C。

【点评】本题是有关声音的知识考查,主要考查了声音的产生和传播、声音的三要素及影响因素、及电磁波的有关应用,难度不大,属基础知识的考查。

二.填空题(共4小题)

14.夏天电闪雷鸣过后,狂风暴雨可能接踵而来。这时,我们需要做好安全保护工作,防止伤害事故的发生。请你就以下问题作答。

(1)雷声是云团之间放电引起的空气剧烈 振动 而产生的。

(2)雷声和闪电是 同时 (选填“同时”或“不同时”)发生的。

(3)如果一位同学看到闪光后经过3秒听到雷声,则该同学距打雷处大约多远?(已知声音在空气中的速度为340m/s,忽略闪电传播的时间)

【分析】(1)声音的发声体振动产生的;

(2)闪电和打雷是在空中同时发生的;

(3)已知声音传播了4s,根据公式v=变形可求打雷处离我们多远。

【解答】解:(1)雷电是剧烈的放电现象,雷声是云团之间放电引起的空气剧烈振动而产生的;

(2)闪电和雷声是同时发生的;

(3)由v=得,闪电处到我们的距离:

s=vt=340m/s×3s=1020m。

故答案为:(1)振动;(2)同时;(3)如果一位同学看到闪光后经过3秒听到雷声,则该同学距打雷处大约1020m。

【点评】本题主要考查声音的产生、速度公式及其应用,属于基础题,要求学生记住光速和声音的传播速度,属于基础知识的考查。

15.如表记录了声波在不同温度条件下的、不同种类的气体中的传播速度,请根据表中的相关数据回答下列问题:

空气 氢气 氦气 氮气 二氧化碳

0 331 1261 891 337 269

10 337 1284 908 343 273

20 343 1306 924 349 279

30 349 1328 939 355 283

①当温度为10℃时,声波在空气中的传播速度为 337 米/秒。

②声波的传播速度与温度的关系是: 在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大 。

③根据表格中的数据,最大飞行速度一定的飞机要在空气中超音速飞行,在什么条件下更容易成功? 在低温环境下更容易成功 。

【分析】(1)分析表格数据知温度为10℃时,声波在空气中的传播速度;

(2)分析表格数据,找出声音的速度随温度变化规律。在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大。

(3)从表格的数据可知:温度越低时,声音在空气中传播的速度越慢;据此来分析即可

【解答】解:(1)由表中的数据知:当温度为10℃时,声波在空气中的传播速度为337m/s;

(2)由表中的数据知:在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大;

(3)因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播的越慢,故在低温下更容易成功。

故答案为:(1)337;(2)在同种介质中,声音的传播速度随温度的升高而增大;(3)在低温环境下更容易成功。

【点评】此题是一道信息题,主要是考查学生对给出数据的处理能力。是中考中的常见题型,难度不大。

16.在飞机失事搜寻过程中,搜救舰船在定位和测量海深时都要用到超声侧位仪(如图所示),它是利用声音可以在 液体(水) 中传播来工作的。若海水的深度是6.75km,声音在海水中的传播速度是1500m/s,则侧位仪发出信号后需经过 9 秒才能接收到信号。这种方法 不能 (选填“能”或“不能”)用来测量地球和月球之间的距离。

【分析】(1)超声波属于声波,声波的传播需要介质,声音可以在固体,液体、气体中传播。

(2)知道海的深度,可以求出超声波从海面到海底用的时间,然后可知需经过几秒才能接收到信号。

(3)超声波属于声波,声波的传播需要介质,不能在真空中传播,而月球表面是没有空气的。

【解答】解:(1)声波的传播需要介质,声音可以在固体,液体、气体中传播。“超声测位仪”是利用声音可以在液体中传播来工作的。

(2)超声波传播的距离s=2×6.75×103m=1.35×104m,

由v=可得接受到超声波所用的时间:

t===9s。

(3)月亮周围没有空气,而声音不能在真空中传播,故超声波不能到达月亮,更不能利用声波的反射测出月亮到地球的距离。

故答案为:液体(水);9;不能。

【点评】本题考查了学生对速度公式的掌握和运用,本题关键:一是求出超声波单趟(从海面到海底)用的时间,二是知道声音可以在液体中传播。

17.把正在发声的音叉放在水中,水面激起了水花,这表明发出声音的物体在 振动 。把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到的声音的响度将越来越小;根据这个现象做进一步推理,可以得到声音在 真空 中不能传播的结论。

【分析】(1)声音是由物体的振动产生的。把不容易观察到的现象,转换成可以明显观察到的现象,这种方法称为转换法。在物理实验中经常要用到转换法来研究物理现象。

(2)声音的传播需要介质,声音可以在气体、液体和固体中传播,但不能在真空中传播。

【解答】解:(1)正在发生的音叉是否振动,不容易观察,把它放到水里后,能够激起水花,看到水花飞溅,就能够说明声音是由物体的振动产生的。

(2)用抽气机逐渐抽出罩内的空气时,玻璃罩内空气越来越接近真空,虽然闹钟仍在响,听到的铃声越来越小。这是因为声音的传播需要介质,真空是不能传声的。

故答案为:振动;真空。

【点评】此题考查的知识点有两个:一是声音的产生是由于物体的振动;二是声音的传播需要介质,真空是不能传声的,要会用理论知识去解决生活的实际现象。

三.实验探究题(共2小题)

18.如图所示,将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球

(1)我们看到的现象是 小球被多次弹开 。

(2)此现象说明 音叉发声时在振动 。

(3)塑料球的作用是 放大音叉的振动 。

(4)本实验实验探究方法是 转换法 。

【分析】物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。

【解答】解:声音是由物体振动产生的,但物体的振动不容易直接观察,为了观察到它的振动,放一小球,振动的音叉将小球弹开。通过小球的振动来反映音叉的振动。

将小球紧靠发声的音叉,可以看到。此现象说明。

故答案为:(1)小球被多次弹开;(2)音叉发声时在振动;(3)放大音叉的振动;(4)转换法。

【点评】将不容易直接观察的音叉振动转换成容易观察的小球被多次弹开,采用的是转换法。

19.下表是某些介质的声速v:

介质 v/(m?s﹣1) 介质 v/(m?s﹣1)

水(5℃) 1 450 冰 3 230

水(15℃) 1 470 软橡胶(常温) 40~50

水(20℃) 1 480 软木 500

海水(25℃) 1 531 铁(棒) 5 200

(1)分析表格中的信息,推断:

①声速大小可能跟 介质的温度 有关;依据是: 同一介质中温度不同声速不同 。

②声速大小可能跟 介质的种类 有关;依据是: 声速在不同介质中不一样 。

(2)设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过4s后收到回波,则此处海水深度为 3062 m。

【分析】(1)根据表中信息总结声速大小可能跟哪些因素有关。

声音的传播速度与介质和温度有关。气体、液体、固体都可以传播声音,固体的传声速度大于液体、气体中的传声速度;声音在同一介质中传播时,温度越高,传声速度越快。

(2)从表中查出声音在温度为 25℃的海水中的速度,利用速度公式可求出海水深度。

【解答】解:

(1)①据表中的数据可知,声音在 5℃、15℃、20℃的水中的速度不同,故可以看出声速大小可能和温度有关;

②据声音在水、海水、冰、铁等不同介质中速度不同可以看出,声速大小可能和介质有关;

(2)声音在温度为 25℃的海水中的速度v=1531m/s,

声音从海面到海底时间t==2s,

由v=得海水深度为:

s=vt=1531m/s×2s=3062m。

故答案为:(1)①介质的温度; 同一介质中温度不同声速不同;

②介质的种类;声速在不同介质中不一样;(2)3062。

【点评】此题考查的是声速的影响因素、回声测距的知识,学会分析数据表,得到物理规律,本题考查学生的分析归纳能力。

四.计算题(共1小题)

20.汽车沿平直公路匀速驶向一座高山,汽车的速度为10m/s.途中司机按一次喇叭,2秒后司机听到回声,司机按喇叭时汽车距山脚的距离是多少?(声音在空气中传播的速度是340m/s)

【分析】司机按喇叭后,声音传到山崖返回汽车时,汽车以10m/s的速度已经前行了2s,在这段时间内,声音和汽车两者行驶的路程之和是按喇叭时汽车与山脚距离的2倍,根据速度公式求出两者的路程即可解题。

【解答】解:已知:v1=10m/s,v2=340m/s,t=2s

汽车行驶距离:s1=v1t=10m/s×2s=20m

声音传播距离:s2=v2t=340m/s×2s=680m

s===350m。

答:司机按喇叭时汽车距山脚的距离是350m。

【点评】解题的关键是分析清楚声音和汽车两者行驶的路程之和是按喇叭时汽车与山脚距离的2倍。

五.解答题(共1小题)

21.某科研小组在网上获取了声音在空气中传播的速度与空气温度关系的一些数据(如下表格),你能根据这些数据,探究空气中的声速随温度变化的规律吗?

温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声速/m/s 318 324 330 336 342 348

(1)声音在空气中的传播速度随空气温度的变化规律是:空气温度越高,空气传播声音的速度越 快 ;

(2)此规律中的定量关系是: v=0.6t+330 。

【分析】(1)根据表中温度和声速数据的对应关系,即可打出结论。

(2)用x表示气温,y表示该气温下声音在空气中的传播速度,那么y=ax+b,其中a,b是已知数,可求出温度和声速的关系表达式。

【解答】解:(1)由表中信息可知,空气温度越高,空气传播声音的速度越来越快。

故答案为:快。

(2)∵y=ax+b,

∴

解得,

∴v=0.6t+330;

故答案为:v=0.6t+330。

【点评】学会分析数据表,得到物理规律,本题考查学生的分析归纳能力。读懂表格数据,用待定系数法求函数解析式是解答此题的关键。

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料