初中地理商务星球版八年级上册第二章 第二节 气候基本特征 教案(表格式共2课时)

文档属性

| 名称 | 初中地理商务星球版八年级上册第二章 第二节 气候基本特征 教案(表格式共2课时) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 565.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 气候基本特征

第1课时 季风气候显著

课题

季风气候显著

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.能说出我国冬、夏季风的来源与风向,并能据此分析其特点及影响。

2.了解季风气候的成因。

3.知道季风区与非季风区的划分依据,能在图中找出两者的大致山脉界线。

4.会评价季风的功过。

过程与方法

1.区分季风与季风气候的概念。

2.阅读教材图文材料,分析冬、夏季风的差异,培养读图分析能力。

3.利用季风区与非季风区分布图,读取两者分界线,并根据降水量柱状图分析季风区与非季风区的降水差别。

4.结合亲身感受,了解季风气候带来的灾害性天气。

情感态度与价值观

理解我国的气候深受季风的影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会。

教学重点

1.我国季风气候的基本特点及其影响范围。

2.季风气候对我国生产、生活的影响。

教学难点

季风的成因。

教学过程

新课

导入

有这么一首歌曾经红遍我国大江南北,妇孺皆知,我们大家一起来听一下。播放歌曲《黄土高坡》从这首歌我们可以得知,我国的黄土高原经常刮东南风和西北风,为什么我国会刮这两种风呢?通过这节课的学习我们就知道这其中的原因了。

这节课我们一起来学习中国气候的一个显著特征:季风气候显著。

自

主

学

习

一、季风区和非季风区

读教材第30页的“图2 - 2 - 1 中国季风区和非季风区”、第31页的“图2 - 2 - 2 东部地区雨带推移示意”及“图2 - 2 - 3 北京年降水量变化曲线”,回答下列问题。

1.指出影响我国的两种风向相反的风。

2.认识冬季风和夏季风各自的发源地和主要特点。

3.知道季风区和非季风区的划分及该区域内的降水特点。

4.指出季风区和非季风区的分界线。

5.了解我国东部地区的雨带推移及其影响。

二、我国降水的分布

阅读教材第32页“图2 - 2 - 4 中国年降水量分布”及“图2 - 2 - 5 台北、武汉、西安、乌鲁木齐降水量资料”,回答下列问题。

1.指出我国降水的空间分布特点:年降水量由东南沿海向西北内陆递减。

2.说出我国降水在季节分配上有什么特点。

3.总结影响我国降水的主要因素。

合

作

探

究

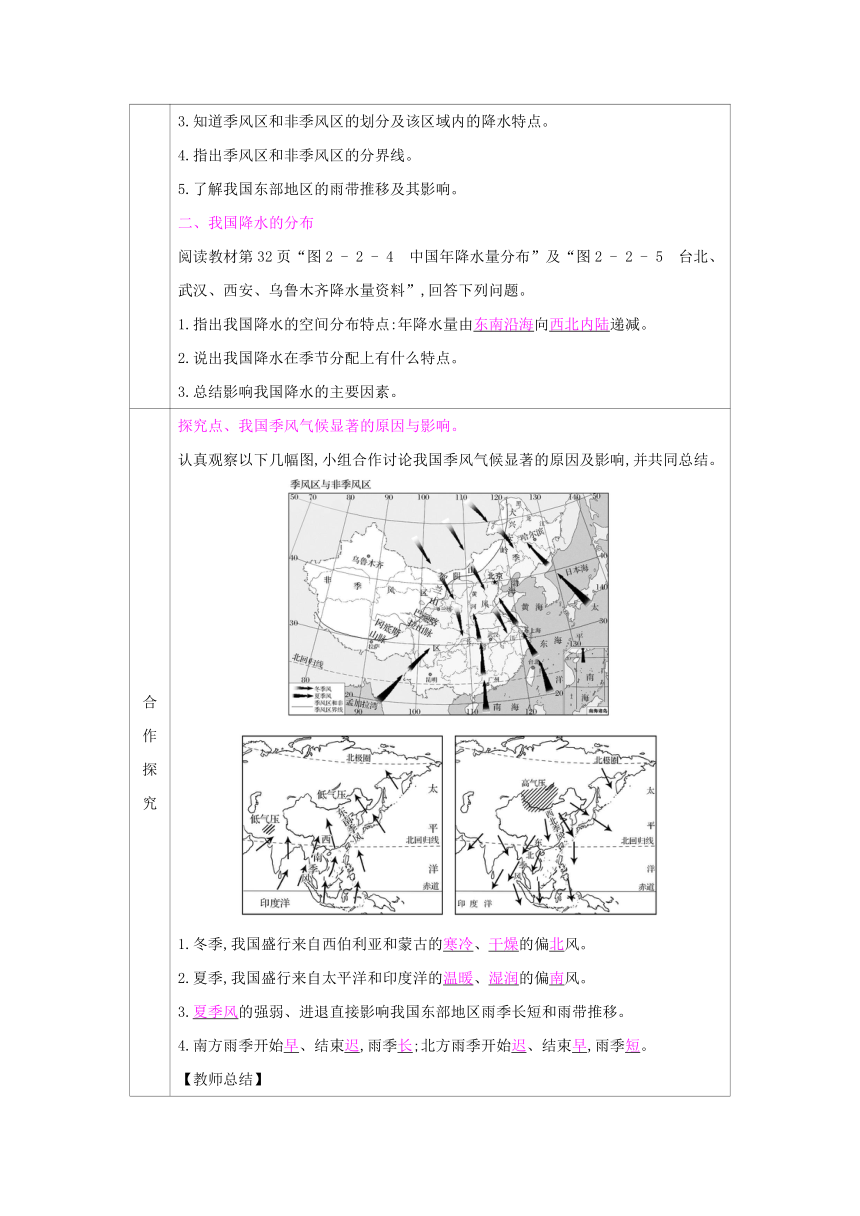

探究点、我国季风气候显著的原因与影响。

认真观察以下几幅图,小组合作讨论我国季风气候显著的原因及影响,并共同总结。

1.冬季,我国盛行来自西伯利亚和蒙古的寒冷、干燥的偏北风。

2.夏季,我国盛行来自太平洋和印度洋的温暖、湿润的偏南风。

3.夏季风的强弱、进退直接影响我国东部地区雨季长短和雨带推移。

4.南方雨季开始早、结束迟,雨季长;北方雨季开始迟、结束早,雨季短。

【教师总结】

季风是指因海陆热力性质差异造成风向因季节不同而风向相反的风。换句话说,就是大陆升温快,降温也快,而海上多是水,升温慢,降温也慢,使得冬、夏季海陆气温不同,引起风向相反。因此我国季风气候最典型。

夏季风从印度洋和太平洋吹向大陆,充足的海洋水汽,使得我国夏季湿热多雨,而冬季风发源于内陆,水汽少,因而干冷多风。

合

作

探

究

类型

来源

风向

性质

影响

冬季风

西伯利亚一带

偏北风(西北风为主)

寒冷干燥

寒潮、低温冻害

夏季风

太平洋

东南风

温暖湿润

有利:带来降水

不利:气象灾害频发

印度洋

西南风

板

书

设

计

当

堂

演

练

1.我国与1月份0℃等温线相一致的等降水量线是 ( B )

A.1 600mm B.800mm

C.400mm D.200mm

2.属于季风区和非季风区分界线上的山脉是 ( A )

A.大兴安岭 B.太行山

C.巫山 D.雪峰山

3.梅雨和伏旱出现的地区在 ( B )

A.南部沿海地区 B.长江中下游地区

C.华北地区 D.东北地区

4.我国季风气候显著的主要原因是 ( B )

A.纬度因素 B.海陆因素

C.地表因素 D.洋流因素

5.下列省区中,全部位于非季风区的是 ( C )

A.西藏自治区 B.内蒙古自治区

C.新疆维吾尔自治区 D.宁夏回族自治区

6.我国季风区与非季风区的界线是 ( B )

A.大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山

B.大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山

C.昆仑山—祁连山—横断山

D.秦岭—淮河

课堂

总结

季风气候显著是我国气候的主要特点之一,它与我国人民的生活和农业生产有着密切的联系,是培养学生兴趣,激发学生爱国情感的好素材。本节内容是对前面所学的我国气温与降水知识的总结与深化,为进一步学习中国的区域地理打下基础。本节课设计内容较多,且能结合生活实际分析问题,让学生体会到学习有用的地理,学习生活中的地理,故课堂效果较好。

第2课时 气候复杂多样

课题

气候复杂多样

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.我国气温的分布特点及温度带的划分。

2.我国干湿地区的划分。

3.我国主要的气候类型。

过程与方法

1.理解我国气温和降水的时空分布特点及其原因,培养学生阅读分析有关等值线分布图的能力。

2.了解我国各温度带及干湿地区的主要分布地区和划分标准,认识其对我国的生产生活的影响。

3.运用资料说出我国气候的主要特征,以及影响我国气候的主要因素。

情感态度与价值观

通过教学培养学生互助合作的思想意识。

教学重点

1.读图分析我国气温分布特点及原因。

2.说出我国气候的主要特征及影响因素。

教学难点

理解我国气温分布特点的形成原因。

教学过程

新课

导入

教师问:大家回忆一下上节课学习的我国季风区与非季风区的分界线。学生思考回忆我国季风气候的特点,并让学生据图说出分界线山脉的位置及名称。

承接过渡:“季风气候显著”是我们上节课学习的我国气候的一个重要特征,“气候类型复杂多样”是我国气候的另一基本特征,下面我们就来继续学习与探究。回顾七年级我们学习的气候的两大因素是气温和降水,今天我们就来学习中国气温的冬夏分布规律。

自

主

学

习

一、气温的时空分布特点及温度带的划分

读教材第33页的“图2 - 2 - 6 中国1月平均气温分布”、第34页的“图2 - 2 - 7 中国7月平均气温分布”及第35页的“图2 - 2 - 8 中国温度带分布”,回答下列问题。

1.找出1月份0℃等温线,了解其大致经过了秦岭—淮河—青藏高原东南边缘。

2.我国冬季气温分布特点。

3.我国夏季气温最低的地方,总结我国夏季气温分布特点。

4.我国冬夏气温分布的因素。

5.我国温度带划分的依据,认识我国的温度带,了解各个温度带的主要特征。

二、干湿地区的划分

阅读教材第35页“图2 - 2 - 9 中国干湿地区分布”,回答下列问题。

1.了解干湿地区划分的依据。

2.知道我国的四大干湿地区。

3.了解各个地区的主要植被类型。

三、我国复杂多样的气候类型及其对我国的影响

阅读教材第36页“图2 - 2 - 10 中国气候类型”及“图2 - 2 - 11 哈尔滨、北京、银川、成都、拉萨、海口气温降水量资料”,回答下列问题。

1.知道我国主要的气候类型。

2.简单说出各种气候类型的主要特征。

3.归纳影响我国气候的主要因素。

4.说出复杂多样的气候对我国的影响。

合

作

探

究

探究点、我国气温分布特点的形成原因。

认真观察以下两幅图,小组合作讨论我国冬季和夏季气温分布特点及形成原因,并共同总结。

【学生总结】 1.我国冬季气温分布特点:总体上气温自南向北降低,南北相差很大。

2.我国夏季气温分布特点:除青藏高原等地外,夏季全国普遍高温。

3.我国冬季最冷的地区是漠河,夏季最热的地区是吐鲁番盆地。

【教师总结】 1.冬季气温分布特点的成因:越往北,纬度越高,气温越低。冬季,太阳直射南半球,我国随纬度升高正午太阳高度角逐渐减小,并且昼长时间逐渐缩短,所以获得热量自南向北逐渐减少。同时,越往北,离冬季风的源地越近,受冬季风的影响越大,气温就越低。而南方受其影响较小,使得冬季南北温差进一步增大。

2.夏季气温分布特点的成因:我国进入夏季,太阳直射北半球,南北方地区的正午太阳高度都较大,获得太阳的光热就多;且越往北白昼时间越长,北部获得太阳光热就越多,所以南北获得热量差异不大,使得夏季南北普遍高温。

板

书

设

计

当

堂

演

练

1.夏季,我国南北普遍高温,除下列哪个地区以外 ( C )

A.吐鲁番盆地 B.海南省

C.青藏高原 D.云贵高原

2.我国冬季南北温差大,其根本原因是 ( A )

A.纬度位置 B.地形地势

C.海陆位置 D.昼夜长短不同

3.我国1月0摄氏度等温线大致沿 ( C )

A.大兴安岭—阴山一线分布 B.昆仑山脉—秦岭一线分布

C.秦岭—淮河一线分布 D.昆仑山—长江一线分布

4.我国有寒温带的省区是 ( D )

A.新疆、西藏 B.青海、内蒙古

C.黑龙江、吉林 D.内蒙古、黑龙江

5.读“北京、武汉、广州和哈尔滨四个城市的气温曲线和降水量柱状图”,并完成以下填空。

(1)比较四城市的气温资料可以看出:夏季南北温差小;冬季南北温差大。

(2)根据各城市降水量的情况分析,降水多集中在夏季。

(3)四城市均位于我国季风区(季风区、非季风区),四城市的气温和降水在时间配合上的共同点是雨热同期。

课堂

总结

这节课通过一系列的读图观察、描图、思考与探究、计算等活动,培养了学生的读图能力,知识迁移,学以致用;培养了学生的学习自主性,锻炼了学生的学习观察能力、分析推理能力和归纳理解能力,从而全面提高学生的综合素养,同时加深记忆归纳总结、强化了学生记忆能力的提升和拓展。

第1课时 季风气候显著

课题

季风气候显著

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.能说出我国冬、夏季风的来源与风向,并能据此分析其特点及影响。

2.了解季风气候的成因。

3.知道季风区与非季风区的划分依据,能在图中找出两者的大致山脉界线。

4.会评价季风的功过。

过程与方法

1.区分季风与季风气候的概念。

2.阅读教材图文材料,分析冬、夏季风的差异,培养读图分析能力。

3.利用季风区与非季风区分布图,读取两者分界线,并根据降水量柱状图分析季风区与非季风区的降水差别。

4.结合亲身感受,了解季风气候带来的灾害性天气。

情感态度与价值观

理解我国的气候深受季风的影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会。

教学重点

1.我国季风气候的基本特点及其影响范围。

2.季风气候对我国生产、生活的影响。

教学难点

季风的成因。

教学过程

新课

导入

有这么一首歌曾经红遍我国大江南北,妇孺皆知,我们大家一起来听一下。播放歌曲《黄土高坡》从这首歌我们可以得知,我国的黄土高原经常刮东南风和西北风,为什么我国会刮这两种风呢?通过这节课的学习我们就知道这其中的原因了。

这节课我们一起来学习中国气候的一个显著特征:季风气候显著。

自

主

学

习

一、季风区和非季风区

读教材第30页的“图2 - 2 - 1 中国季风区和非季风区”、第31页的“图2 - 2 - 2 东部地区雨带推移示意”及“图2 - 2 - 3 北京年降水量变化曲线”,回答下列问题。

1.指出影响我国的两种风向相反的风。

2.认识冬季风和夏季风各自的发源地和主要特点。

3.知道季风区和非季风区的划分及该区域内的降水特点。

4.指出季风区和非季风区的分界线。

5.了解我国东部地区的雨带推移及其影响。

二、我国降水的分布

阅读教材第32页“图2 - 2 - 4 中国年降水量分布”及“图2 - 2 - 5 台北、武汉、西安、乌鲁木齐降水量资料”,回答下列问题。

1.指出我国降水的空间分布特点:年降水量由东南沿海向西北内陆递减。

2.说出我国降水在季节分配上有什么特点。

3.总结影响我国降水的主要因素。

合

作

探

究

探究点、我国季风气候显著的原因与影响。

认真观察以下几幅图,小组合作讨论我国季风气候显著的原因及影响,并共同总结。

1.冬季,我国盛行来自西伯利亚和蒙古的寒冷、干燥的偏北风。

2.夏季,我国盛行来自太平洋和印度洋的温暖、湿润的偏南风。

3.夏季风的强弱、进退直接影响我国东部地区雨季长短和雨带推移。

4.南方雨季开始早、结束迟,雨季长;北方雨季开始迟、结束早,雨季短。

【教师总结】

季风是指因海陆热力性质差异造成风向因季节不同而风向相反的风。换句话说,就是大陆升温快,降温也快,而海上多是水,升温慢,降温也慢,使得冬、夏季海陆气温不同,引起风向相反。因此我国季风气候最典型。

夏季风从印度洋和太平洋吹向大陆,充足的海洋水汽,使得我国夏季湿热多雨,而冬季风发源于内陆,水汽少,因而干冷多风。

合

作

探

究

类型

来源

风向

性质

影响

冬季风

西伯利亚一带

偏北风(西北风为主)

寒冷干燥

寒潮、低温冻害

夏季风

太平洋

东南风

温暖湿润

有利:带来降水

不利:气象灾害频发

印度洋

西南风

板

书

设

计

当

堂

演

练

1.我国与1月份0℃等温线相一致的等降水量线是 ( B )

A.1 600mm B.800mm

C.400mm D.200mm

2.属于季风区和非季风区分界线上的山脉是 ( A )

A.大兴安岭 B.太行山

C.巫山 D.雪峰山

3.梅雨和伏旱出现的地区在 ( B )

A.南部沿海地区 B.长江中下游地区

C.华北地区 D.东北地区

4.我国季风气候显著的主要原因是 ( B )

A.纬度因素 B.海陆因素

C.地表因素 D.洋流因素

5.下列省区中,全部位于非季风区的是 ( C )

A.西藏自治区 B.内蒙古自治区

C.新疆维吾尔自治区 D.宁夏回族自治区

6.我国季风区与非季风区的界线是 ( B )

A.大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山

B.大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山

C.昆仑山—祁连山—横断山

D.秦岭—淮河

课堂

总结

季风气候显著是我国气候的主要特点之一,它与我国人民的生活和农业生产有着密切的联系,是培养学生兴趣,激发学生爱国情感的好素材。本节内容是对前面所学的我国气温与降水知识的总结与深化,为进一步学习中国的区域地理打下基础。本节课设计内容较多,且能结合生活实际分析问题,让学生体会到学习有用的地理,学习生活中的地理,故课堂效果较好。

第2课时 气候复杂多样

课题

气候复杂多样

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.我国气温的分布特点及温度带的划分。

2.我国干湿地区的划分。

3.我国主要的气候类型。

过程与方法

1.理解我国气温和降水的时空分布特点及其原因,培养学生阅读分析有关等值线分布图的能力。

2.了解我国各温度带及干湿地区的主要分布地区和划分标准,认识其对我国的生产生活的影响。

3.运用资料说出我国气候的主要特征,以及影响我国气候的主要因素。

情感态度与价值观

通过教学培养学生互助合作的思想意识。

教学重点

1.读图分析我国气温分布特点及原因。

2.说出我国气候的主要特征及影响因素。

教学难点

理解我国气温分布特点的形成原因。

教学过程

新课

导入

教师问:大家回忆一下上节课学习的我国季风区与非季风区的分界线。学生思考回忆我国季风气候的特点,并让学生据图说出分界线山脉的位置及名称。

承接过渡:“季风气候显著”是我们上节课学习的我国气候的一个重要特征,“气候类型复杂多样”是我国气候的另一基本特征,下面我们就来继续学习与探究。回顾七年级我们学习的气候的两大因素是气温和降水,今天我们就来学习中国气温的冬夏分布规律。

自

主

学

习

一、气温的时空分布特点及温度带的划分

读教材第33页的“图2 - 2 - 6 中国1月平均气温分布”、第34页的“图2 - 2 - 7 中国7月平均气温分布”及第35页的“图2 - 2 - 8 中国温度带分布”,回答下列问题。

1.找出1月份0℃等温线,了解其大致经过了秦岭—淮河—青藏高原东南边缘。

2.我国冬季气温分布特点。

3.我国夏季气温最低的地方,总结我国夏季气温分布特点。

4.我国冬夏气温分布的因素。

5.我国温度带划分的依据,认识我国的温度带,了解各个温度带的主要特征。

二、干湿地区的划分

阅读教材第35页“图2 - 2 - 9 中国干湿地区分布”,回答下列问题。

1.了解干湿地区划分的依据。

2.知道我国的四大干湿地区。

3.了解各个地区的主要植被类型。

三、我国复杂多样的气候类型及其对我国的影响

阅读教材第36页“图2 - 2 - 10 中国气候类型”及“图2 - 2 - 11 哈尔滨、北京、银川、成都、拉萨、海口气温降水量资料”,回答下列问题。

1.知道我国主要的气候类型。

2.简单说出各种气候类型的主要特征。

3.归纳影响我国气候的主要因素。

4.说出复杂多样的气候对我国的影响。

合

作

探

究

探究点、我国气温分布特点的形成原因。

认真观察以下两幅图,小组合作讨论我国冬季和夏季气温分布特点及形成原因,并共同总结。

【学生总结】 1.我国冬季气温分布特点:总体上气温自南向北降低,南北相差很大。

2.我国夏季气温分布特点:除青藏高原等地外,夏季全国普遍高温。

3.我国冬季最冷的地区是漠河,夏季最热的地区是吐鲁番盆地。

【教师总结】 1.冬季气温分布特点的成因:越往北,纬度越高,气温越低。冬季,太阳直射南半球,我国随纬度升高正午太阳高度角逐渐减小,并且昼长时间逐渐缩短,所以获得热量自南向北逐渐减少。同时,越往北,离冬季风的源地越近,受冬季风的影响越大,气温就越低。而南方受其影响较小,使得冬季南北温差进一步增大。

2.夏季气温分布特点的成因:我国进入夏季,太阳直射北半球,南北方地区的正午太阳高度都较大,获得太阳的光热就多;且越往北白昼时间越长,北部获得太阳光热就越多,所以南北获得热量差异不大,使得夏季南北普遍高温。

板

书

设

计

当

堂

演

练

1.夏季,我国南北普遍高温,除下列哪个地区以外 ( C )

A.吐鲁番盆地 B.海南省

C.青藏高原 D.云贵高原

2.我国冬季南北温差大,其根本原因是 ( A )

A.纬度位置 B.地形地势

C.海陆位置 D.昼夜长短不同

3.我国1月0摄氏度等温线大致沿 ( C )

A.大兴安岭—阴山一线分布 B.昆仑山脉—秦岭一线分布

C.秦岭—淮河一线分布 D.昆仑山—长江一线分布

4.我国有寒温带的省区是 ( D )

A.新疆、西藏 B.青海、内蒙古

C.黑龙江、吉林 D.内蒙古、黑龙江

5.读“北京、武汉、广州和哈尔滨四个城市的气温曲线和降水量柱状图”,并完成以下填空。

(1)比较四城市的气温资料可以看出:夏季南北温差小;冬季南北温差大。

(2)根据各城市降水量的情况分析,降水多集中在夏季。

(3)四城市均位于我国季风区(季风区、非季风区),四城市的气温和降水在时间配合上的共同点是雨热同期。

课堂

总结

这节课通过一系列的读图观察、描图、思考与探究、计算等活动,培养了学生的读图能力,知识迁移,学以致用;培养了学生的学习自主性,锻炼了学生的学习观察能力、分析推理能力和归纳理解能力,从而全面提高学生的综合素养,同时加深记忆归纳总结、强化了学生记忆能力的提升和拓展。