12.《拿来主义》课件(34张PPT) 2020—2021学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 12.《拿来主义》课件(34张PPT) 2020—2021学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 767.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《拿来主义》

鲁迅

导入:

同学们课外阅读兴趣很浓,阅读范围比较广泛。半学期以来,据初步统计,全班看的杂志多达六十七种。书也读得不少,科技作品不说,中外文学作品,也有二百七十多本,平均每个同学课外书籍看五本左右。有个同学连杂志带书籍看了四十多本。书的种类也较多,有唐宋诗词、《三国演义》、《水浒传》、明清笔记小说选译,还有同学看《西厢记》。外国作品也看了不少,如列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、《战争与和平》、巴尔扎克的《高老头》、雨果的《悲惨世界》等。总之,古今中外的作品都有。

古代和外国的这一些文化遗产,我们在接触的时候,采取怎样的态度才是正确的呢?学习鲁迅先生的《拿来主义》,从中可受到启发,得到教益。

学习目的:

1.学习本文运用比喻论证等方法把深奥的抽象的道理讲得深入浅出,生动形象的论证艺术;体会鲁迅杂文的语言特点。

2.学习本文,认清对待文化遗产的正确态度------批判地继承,并能运用正确的观点解释一些实际问题。

《拿来主义》一文选自何书?

本文选自《鲁迅全集》第六卷的《且介亭杂文》。有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤慨之情。“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民地半封建的黑暗现实。

第一课时

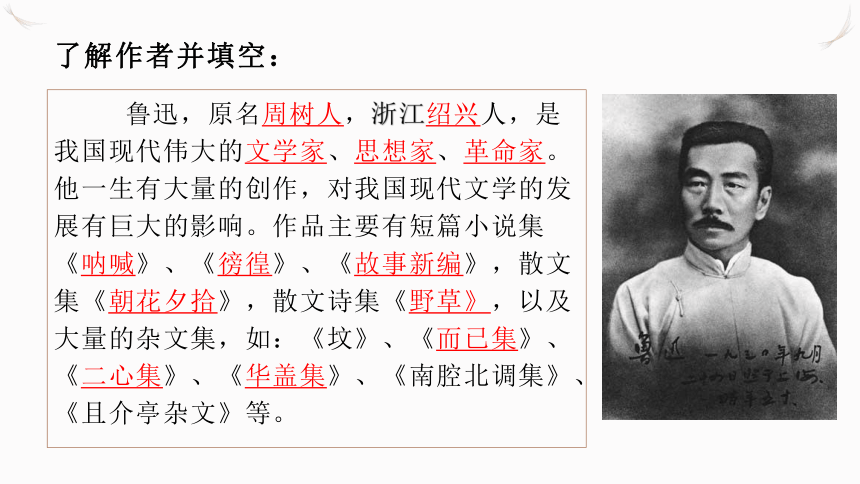

了解作者并填空:

鲁迅,原名 ,浙江 人,是我国现代伟大的 、 、 。他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。作品主要有短篇小说集《 》、《 》、《 》,散文集《 》,散文诗集《 》,以及大量的杂文集,如:《坟》、《 》、《 》、《 》、《南腔北调集》、《且介亭杂文》等。

了解作者并填空:

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。作品主要有短篇小说集《呐喊》、《徬徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,以及大量的杂文集,如:《坟》、《而已集》、《二心集》、《华盖集》、《南腔北调集》、《且介亭杂文》等。

了解写作背景:

本文写于1934年6月4日,最初发表在6月7日《中华时报》副刊《动向》上,署名霍冲,后由作者编入《且介亭杂文》。

本文写在中华民族灾难深重的年代。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反共政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。

为了维护反动统治,蒋介石提倡以“四维”(礼、义、廉、耻)和“八德”(忠、孝、仁、爱、信、义、和、平)为内容的所谓“新生活运动”。于是文化界的反动文人随之叫嚷“发扬国光”,掀起一股复古主义的逆流,以此来对抗革命文化的传播和发展。由此可见,“媚外”与“复古”二者紧密配合是国民党反动政权和一些反动文人的基本特点。

而一些资产阶级买办文人,甘作“洋奴”和“西崽”,极力鼓吹“全盘西化”完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。

为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。在讨论中,有些同志受“左”倾机会主义路线影响,认为“采用旧形式”就是“机会主义”,“类似投降”。根据文章内容来看,当时一些青年看到帝国主义对中国的经济文化侵略,出于爱国主义热情和对国家民族前途的关心,对一切外国的东西部有一种恐惧心理。

由此可以看出。当时在如何对待文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,为了澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》(板书标题),阐明了马克思主义批判地继承文化遗产的原理和方法,提出了实行“拿来主义”的正确主张。文章中着重谈的是如何对待外国文化的问题,但鲁迅先生提出的主张也足以批驳那些对本国文化的错误观点。因此,“拿来主义”完全适用于对待一切文化遗产。

研读标题

本文标题属于议论文标题中的哪种类型?你读了标题之后明确了什么,有哪些问题迫切需要解决?

本文标题属于论题型

1、什么是“拿来主义”?

2、为什么要实行“拿来主义”?

课文结构梳理:

(一)第一部分(1—4):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

(二)第二部分(5—9):阐明“拿来主义”的基本观点,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第三部分(10):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

思考:

鲁迅先生在提出“拿来主义”主张之前,先批判了哪些主义?重点在揭露和批判什么主义?

批判“闭关主义”、“送去主义”和“送来主义”。

什么是“送去主义”?鲁迅摆了哪三件事实来揭露的?

举的三件事都着眼于一个“送”字,“先送”,“捧”中寓“送”,“还要送”,虔诚恭敬之态可掬。批判锋芒不是对着几位艺术家,而是指向利用这几件事大叫什么“发扬国光”、“催进‘象征主义’”的国民党反动政府及其御用文人。

先送一批古董到巴黎去展览,但终"不知后事如何"。

有几位"大师"们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作"发扬国光"。

还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进"象征主义"。

“别的且不说罢”,“不知后事如何”,“也可以算得显出一点进步了”等语句在揭露中起什么作用?

“不知后事如何”、“也可以算得显出一点进步”是用反语进行强烈的讽刺和鞭鞑。“后事”是盗卖文物,盗卖古代珍宝。以展览古董为名,行盗卖古董之事。鲁迅明知,却说“不知”,以此表达强烈的憎恨。反用“进步”,起同样作用,实质是堕落、无耻,字里行间充满了憎恶与鄙视。

“别的且不说罢”这句起什么作用?

明确:这一句非常严密地把所要揭露的、论述的范围加以严格的限制,单讲文学艺术上的东西。其实,国民党反动派搞“送去主义”,何止只是“学艺”上的问题?何止只是文化领域的事情?当时是一九三四年,日本帝国主义的魔爪已经伸到了东北、华北,国民党反动政府推行卖国政策,变本加厉地出卖国家的领土、资源和主权,确实“成了什么都是‘送去主义’了”。因此,用“别的且不说罢”的句子,不仅使论述的范围明确,而且增添了揭露的深刻性。

第二段只有一句:“但我们没有人根据了"礼尚往来"的仪节,说道:拿来!”

“礼尚往来”一词有什么含义?

国民党反动政府卖国媚外,只送去,送去,送去,不拿来。只送去不拿来的后果怎样呢?

默读第三段,找出说明只送去不拿来的后果的关键语句,思考鲁迅先生用怎样的笔法来论述这个问题的。

明确:后果是我们的子孙,“当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”。卖国的结果是使我们的子孙后代无法立足于世界民族之林。“磕头贺喜”、“讨”等词语画出所处的地位与神态,描绘出了可悲的亡国奴景况。“残羹冷炙”、“奖赏”等词感彩浓烈,深刻揭露帝国主义榨取中国人民脂膏的吸血本质和恶劣伎俩,寓强烈的愤怒于幽默讽刺之中。

“不算坏事情”

反语讽刺

“丰富”、“大度”

类比

尼采自诩为太阳

中国地大物博

发了疯

完全沦为殖民地

既深刻论述了“送去主义”的危害,又辛辣地嘲讽了国民党反动派的奴才相。笔法曲折,解剖入木三分。

默读第四段:这一段中区别了哪两个词?为何这样区别?对“我在这里不想举出实例”应怎样理解?

作者特地区别“抛来”与“抛给”,讽刺国民党反动派不过象叭儿狗得到主人“抛给”的骨头一样。“抛给”,贬义,用鄙视的目光。洋大人不会发慈悲心,他们以主子自居,把中国人民身上榨取的血汗、掠夺去的财富,吃剩下来,抛一点儿给走狗,以作为进一步榨取的诱饵。“我在这里不想举出实例”,是因为“抛给”、“送来”的实例比比皆是,举不胜举;是因为国民党政府对这一点讳莫如深。这样写既对卖国政策进行含蓄锐利的批判,又抒发了作者的愤慨之情。

总结:

揭露批判三大主义的实质及其严重后果。

只是送去,有往无来

有悖交往原则

只是送去,必沦为乞丐

无视历史逻辑

听凭送来,大受其害

重视现实教训

作者态度:

否定

第二课时

作者认为对待文化遗产应该有什么样的态度?

我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

作者批判了哪三种错误的态度?请填写下表。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}种类

实质

表现

明确:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}种类

实质

表现

孱头

害怕继承,拒绝借鉴的逃避主义者(逃避害怕)

怕被染污徘徊不敢走进门

昏蛋

盲目排斥的虚无主义者(全盘否定)

勃然大怒放一把火烧光

废物

崇洋媚外全盘西化的投降主义者(全盘肯定)

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

正确的态度应该是什么?阅读课文,填写下表:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

实质

态度

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

(烟具)

姨太太

正确的态度应该是什么?请填写下表:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

实质

态度

鱼翅

文化遗产中的精华部分

吸收

鸦片

文化遗产中的精华与糟粕

取其精华,剔其糟粕

烟枪和烟灯

(烟具)

文化遗产中的完全没有价值但可以适当保存作反面教材的部分

姨太太

文化遗产中的腐朽淫糜的封建文化

真正的拿来主义者对待外来文化的态度是什么?

占有,挑选。

先占有,后挑选。占有重要,挑选更重要。对于好的东西要吸收;对于有利有害的部分要区别对待,发挥其有用的作用;对于糟粕部分全部毁灭。

“看见鱼翅,并不就抛在路上以显其‘平民化’,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾。”这句话的意思是什么?

对待外来文化的精华,要敢于吸收,做到物尽其用。

“并不就抛在路上以显其‘平民化’”,表现了他的虚伪;“也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾”说明要使之面向大众,不能成为少数特权阶层专享的奢侈品。

最后一句的“新文艺”、“新人”指什么?

新人指无产阶级文艺工作者,新文化指无产阶级文艺。

【艺术手法】:

1、先破后立,破立结合;

2、运用贴切的比喻、对比阐明抽象、深奥的道理:

3、语言犀利、幽默。

本文的论证艺术:

1.比喻论证(8、9段)------用有相似点的事物打比方。

2.类比论证(第3段)------用同类事物相比较。

3.对比论证(8、9段)------用性质相反事物作比较。

总结全文:

这篇文章至今仍放射着思想的光辉。就其见解来说,仍有现实意义。作者所论证的“拿来主义”的主张,跟马克思、列宁、毛泽东同志所讲的对待文化遗产的历史唯物主义观点是吻合的,一致的。现在我们建设社会主义现代化,仍不能忽视认真钻研、吸收、融化和发展古今中外文化艺术中一切好的东西。

鲁迅

导入:

同学们课外阅读兴趣很浓,阅读范围比较广泛。半学期以来,据初步统计,全班看的杂志多达六十七种。书也读得不少,科技作品不说,中外文学作品,也有二百七十多本,平均每个同学课外书籍看五本左右。有个同学连杂志带书籍看了四十多本。书的种类也较多,有唐宋诗词、《三国演义》、《水浒传》、明清笔记小说选译,还有同学看《西厢记》。外国作品也看了不少,如列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、《战争与和平》、巴尔扎克的《高老头》、雨果的《悲惨世界》等。总之,古今中外的作品都有。

古代和外国的这一些文化遗产,我们在接触的时候,采取怎样的态度才是正确的呢?学习鲁迅先生的《拿来主义》,从中可受到启发,得到教益。

学习目的:

1.学习本文运用比喻论证等方法把深奥的抽象的道理讲得深入浅出,生动形象的论证艺术;体会鲁迅杂文的语言特点。

2.学习本文,认清对待文化遗产的正确态度------批判地继承,并能运用正确的观点解释一些实际问题。

《拿来主义》一文选自何书?

本文选自《鲁迅全集》第六卷的《且介亭杂文》。有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤慨之情。“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民地半封建的黑暗现实。

第一课时

了解作者并填空:

鲁迅,原名 ,浙江 人,是我国现代伟大的 、 、 。他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。作品主要有短篇小说集《 》、《 》、《 》,散文集《 》,散文诗集《 》,以及大量的杂文集,如:《坟》、《 》、《 》、《 》、《南腔北调集》、《且介亭杂文》等。

了解作者并填空:

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。作品主要有短篇小说集《呐喊》、《徬徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,以及大量的杂文集,如:《坟》、《而已集》、《二心集》、《华盖集》、《南腔北调集》、《且介亭杂文》等。

了解写作背景:

本文写于1934年6月4日,最初发表在6月7日《中华时报》副刊《动向》上,署名霍冲,后由作者编入《且介亭杂文》。

本文写在中华民族灾难深重的年代。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反共政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。

为了维护反动统治,蒋介石提倡以“四维”(礼、义、廉、耻)和“八德”(忠、孝、仁、爱、信、义、和、平)为内容的所谓“新生活运动”。于是文化界的反动文人随之叫嚷“发扬国光”,掀起一股复古主义的逆流,以此来对抗革命文化的传播和发展。由此可见,“媚外”与“复古”二者紧密配合是国民党反动政权和一些反动文人的基本特点。

而一些资产阶级买办文人,甘作“洋奴”和“西崽”,极力鼓吹“全盘西化”完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。

为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。在讨论中,有些同志受“左”倾机会主义路线影响,认为“采用旧形式”就是“机会主义”,“类似投降”。根据文章内容来看,当时一些青年看到帝国主义对中国的经济文化侵略,出于爱国主义热情和对国家民族前途的关心,对一切外国的东西部有一种恐惧心理。

由此可以看出。当时在如何对待文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,为了澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》(板书标题),阐明了马克思主义批判地继承文化遗产的原理和方法,提出了实行“拿来主义”的正确主张。文章中着重谈的是如何对待外国文化的问题,但鲁迅先生提出的主张也足以批驳那些对本国文化的错误观点。因此,“拿来主义”完全适用于对待一切文化遗产。

研读标题

本文标题属于议论文标题中的哪种类型?你读了标题之后明确了什么,有哪些问题迫切需要解决?

本文标题属于论题型

1、什么是“拿来主义”?

2、为什么要实行“拿来主义”?

课文结构梳理:

(一)第一部分(1—4):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

(二)第二部分(5—9):阐明“拿来主义”的基本观点,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第三部分(10):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

思考:

鲁迅先生在提出“拿来主义”主张之前,先批判了哪些主义?重点在揭露和批判什么主义?

批判“闭关主义”、“送去主义”和“送来主义”。

什么是“送去主义”?鲁迅摆了哪三件事实来揭露的?

举的三件事都着眼于一个“送”字,“先送”,“捧”中寓“送”,“还要送”,虔诚恭敬之态可掬。批判锋芒不是对着几位艺术家,而是指向利用这几件事大叫什么“发扬国光”、“催进‘象征主义’”的国民党反动政府及其御用文人。

先送一批古董到巴黎去展览,但终"不知后事如何"。

有几位"大师"们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作"发扬国光"。

还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进"象征主义"。

“别的且不说罢”,“不知后事如何”,“也可以算得显出一点进步了”等语句在揭露中起什么作用?

“不知后事如何”、“也可以算得显出一点进步”是用反语进行强烈的讽刺和鞭鞑。“后事”是盗卖文物,盗卖古代珍宝。以展览古董为名,行盗卖古董之事。鲁迅明知,却说“不知”,以此表达强烈的憎恨。反用“进步”,起同样作用,实质是堕落、无耻,字里行间充满了憎恶与鄙视。

“别的且不说罢”这句起什么作用?

明确:这一句非常严密地把所要揭露的、论述的范围加以严格的限制,单讲文学艺术上的东西。其实,国民党反动派搞“送去主义”,何止只是“学艺”上的问题?何止只是文化领域的事情?当时是一九三四年,日本帝国主义的魔爪已经伸到了东北、华北,国民党反动政府推行卖国政策,变本加厉地出卖国家的领土、资源和主权,确实“成了什么都是‘送去主义’了”。因此,用“别的且不说罢”的句子,不仅使论述的范围明确,而且增添了揭露的深刻性。

第二段只有一句:“但我们没有人根据了"礼尚往来"的仪节,说道:拿来!”

“礼尚往来”一词有什么含义?

国民党反动政府卖国媚外,只送去,送去,送去,不拿来。只送去不拿来的后果怎样呢?

默读第三段,找出说明只送去不拿来的后果的关键语句,思考鲁迅先生用怎样的笔法来论述这个问题的。

明确:后果是我们的子孙,“当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”。卖国的结果是使我们的子孙后代无法立足于世界民族之林。“磕头贺喜”、“讨”等词语画出所处的地位与神态,描绘出了可悲的亡国奴景况。“残羹冷炙”、“奖赏”等词感彩浓烈,深刻揭露帝国主义榨取中国人民脂膏的吸血本质和恶劣伎俩,寓强烈的愤怒于幽默讽刺之中。

“不算坏事情”

反语讽刺

“丰富”、“大度”

类比

尼采自诩为太阳

中国地大物博

发了疯

完全沦为殖民地

既深刻论述了“送去主义”的危害,又辛辣地嘲讽了国民党反动派的奴才相。笔法曲折,解剖入木三分。

默读第四段:这一段中区别了哪两个词?为何这样区别?对“我在这里不想举出实例”应怎样理解?

作者特地区别“抛来”与“抛给”,讽刺国民党反动派不过象叭儿狗得到主人“抛给”的骨头一样。“抛给”,贬义,用鄙视的目光。洋大人不会发慈悲心,他们以主子自居,把中国人民身上榨取的血汗、掠夺去的财富,吃剩下来,抛一点儿给走狗,以作为进一步榨取的诱饵。“我在这里不想举出实例”,是因为“抛给”、“送来”的实例比比皆是,举不胜举;是因为国民党政府对这一点讳莫如深。这样写既对卖国政策进行含蓄锐利的批判,又抒发了作者的愤慨之情。

总结:

揭露批判三大主义的实质及其严重后果。

只是送去,有往无来

有悖交往原则

只是送去,必沦为乞丐

无视历史逻辑

听凭送来,大受其害

重视现实教训

作者态度:

否定

第二课时

作者认为对待文化遗产应该有什么样的态度?

我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

作者批判了哪三种错误的态度?请填写下表。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}种类

实质

表现

明确:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}种类

实质

表现

孱头

害怕继承,拒绝借鉴的逃避主义者(逃避害怕)

怕被染污徘徊不敢走进门

昏蛋

盲目排斥的虚无主义者(全盘否定)

勃然大怒放一把火烧光

废物

崇洋媚外全盘西化的投降主义者(全盘肯定)

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

正确的态度应该是什么?阅读课文,填写下表:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

实质

态度

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

(烟具)

姨太太

正确的态度应该是什么?请填写下表:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

实质

态度

鱼翅

文化遗产中的精华部分

吸收

鸦片

文化遗产中的精华与糟粕

取其精华,剔其糟粕

烟枪和烟灯

(烟具)

文化遗产中的完全没有价值但可以适当保存作反面教材的部分

姨太太

文化遗产中的腐朽淫糜的封建文化

真正的拿来主义者对待外来文化的态度是什么?

占有,挑选。

先占有,后挑选。占有重要,挑选更重要。对于好的东西要吸收;对于有利有害的部分要区别对待,发挥其有用的作用;对于糟粕部分全部毁灭。

“看见鱼翅,并不就抛在路上以显其‘平民化’,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾。”这句话的意思是什么?

对待外来文化的精华,要敢于吸收,做到物尽其用。

“并不就抛在路上以显其‘平民化’”,表现了他的虚伪;“也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾”说明要使之面向大众,不能成为少数特权阶层专享的奢侈品。

最后一句的“新文艺”、“新人”指什么?

新人指无产阶级文艺工作者,新文化指无产阶级文艺。

【艺术手法】:

1、先破后立,破立结合;

2、运用贴切的比喻、对比阐明抽象、深奥的道理:

3、语言犀利、幽默。

本文的论证艺术:

1.比喻论证(8、9段)------用有相似点的事物打比方。

2.类比论证(第3段)------用同类事物相比较。

3.对比论证(8、9段)------用性质相反事物作比较。

总结全文:

这篇文章至今仍放射着思想的光辉。就其见解来说,仍有现实意义。作者所论证的“拿来主义”的主张,跟马克思、列宁、毛泽东同志所讲的对待文化遗产的历史唯物主义观点是吻合的,一致的。现在我们建设社会主义现代化,仍不能忽视认真钻研、吸收、融化和发展古今中外文化艺术中一切好的东西。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读