2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-16 07:55:34 | ||

图片预览

文档简介

治乱兴衰:从隋唐盛世到五代十国

《中外历史纲要》(上) 第二单元 第6课

第二单元《三国两晋南北朝的民族交融和隋唐统一多民族国家的发展》

目录

一、课时教学主题

二、课时教学目标

三、课时教学要目

四、初高中教学衔接分析

五、课时目标分解

六、教学流程

七、参考文献

通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的民族交融与区域开发。

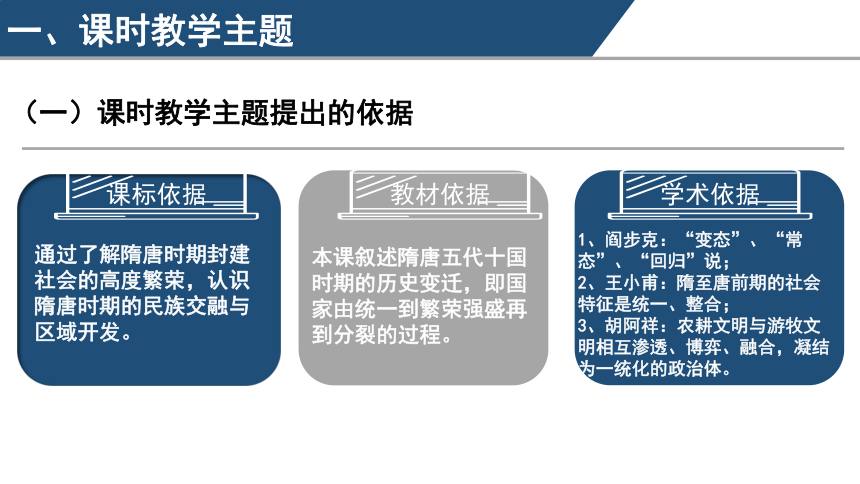

一、课时教学主题

(一)课时教学主题提出的依据

教材依据

学术依据

课标依据

本课叙述隋唐五代十国时期的历史变迁,即国家由统一到繁荣强盛再到分裂的过程。

1、阎步克:“变态”、“常态”、“回归”说;

2、王小甫:隋至唐前期的社会特征是统一、整合;

3、胡阿祥:农耕文明与游牧文明相互渗透、博弈、融合,凝结为一统化的政治体。

一、课时教学主题

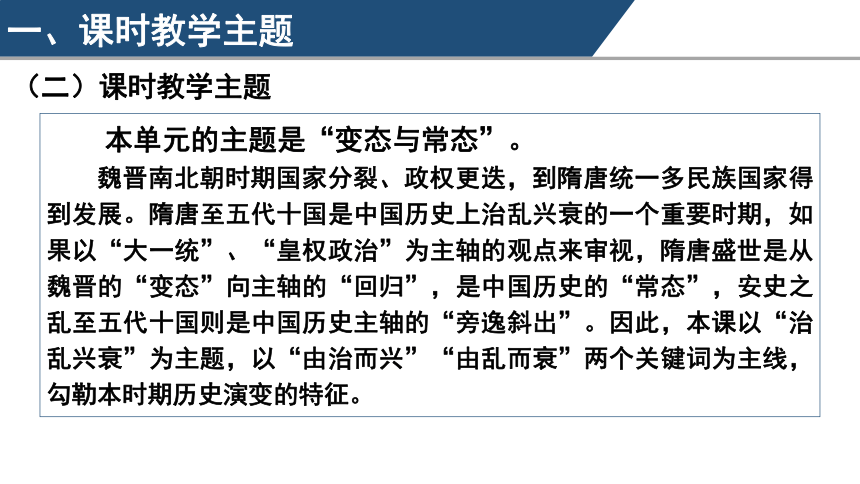

本单元的主题是“变态与常态”。

魏晋南北朝时期国家分裂、政权更迭,到隋唐统一多民族国家得到发展。隋唐至五代十国是中国历史上治乱兴衰的一个重要时期,如果以“大一统”、“皇权政治”为主轴的观点来审视,隋唐盛世是从魏晋的“变态”向主轴的“回归”,是中国历史的“常态”,安史之乱至五代十国则是中国历史主轴的“旁逸斜出”。因此,本课以“治乱兴衰”为主题,以“由治而兴”“由乱而衰”两个关键词为主线,勾勒本时期历史演变的特征。

(二)课时教学主题

二、课时教学目标

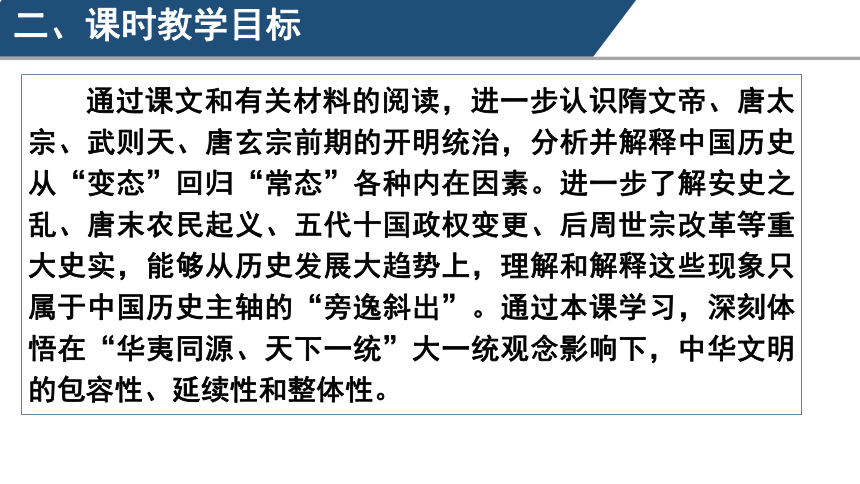

通过课文和有关材料的阅读,进一步认识隋文帝、唐太宗、武则天、唐玄宗前期的开明统治,分析并解释中国历史从“变态”回归“常态”各种内在因素。进一步了解安史之乱、唐末农民起义、五代十国政权变更、后周世宗改革等重大史实,能够从历史发展大趋势上,理解和解释这些现象只属于中国历史主轴的“旁逸斜出”。通过本课学习,深刻体悟在“华夷同源、天下一统”大一统观念影响下,中华文明的包容性、延续性和整体性。

三、课时教学要目

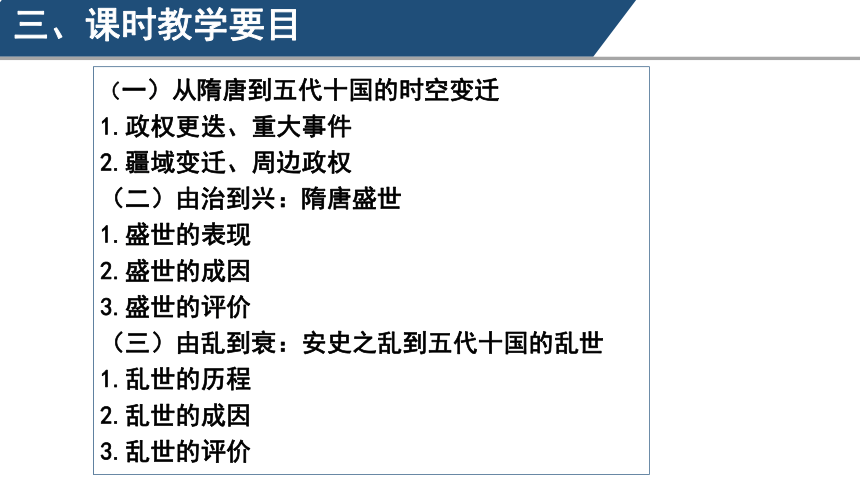

(一)从隋唐到五代十国的时空变迁

1.政权更迭、重大事件

2.疆域变迁、周边政权

(二)由治到兴:隋唐盛世

1.盛世的表现

2.盛世的成因

3.盛世的评价

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国的乱世

1.乱世的历程

2.乱世的成因

3.乱世的评价

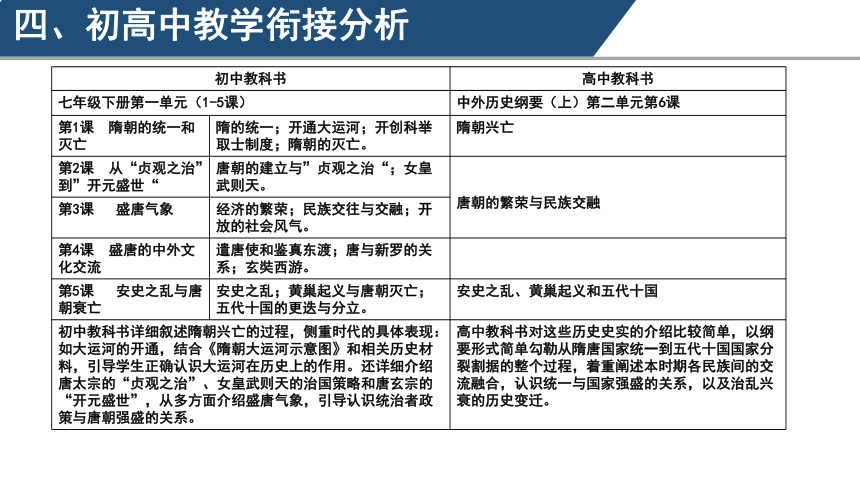

四、初高中教学衔接分析

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}初中教科书

高中教科书

七年级下册第一单元(1-5课)

中外历史纲要(上)第二单元第6课

第1课 隋朝的统一和灭亡

隋的统一;开通大运河;开创科举取士制度;隋朝的灭亡。

隋朝兴亡

第2课 从“贞观之治”到”开元盛世“

唐朝的建立与”贞观之治“;女皇武则天。

唐朝的繁荣与民族交融

第3课 盛唐气象

经济的繁荣;民族交往与交融;开放的社会风气。

第4课 盛唐的中外文化交流

遣唐使和鉴真东渡;唐与新罗的关系;玄奘西游。

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

安史之乱;黄巢起义与唐朝灭亡;五代十国的更迭与分立。

安史之乱、黄巢起义和五代十国

初中教科书详细叙述隋朝兴亡的过程,侧重时代的具体表现:如大运河的开通,结合《隋朝大运河示意图》和相关历史材料,引导学生正确认识大运河在历史上的作用。还详细介绍唐太宗的“贞观之治”、女皇武则天的治国策略和唐玄宗的“开元盛世”,从多方面介绍盛唐气象,引导认识统治者政策与唐朝强盛的关系。

高中教科书对这些历史史实的介绍比较简单,以纲要形式简单勾勒从隋唐国家统一到五代十国国家分裂割据的整个过程,着重阐述本时期各民族间的交流融合,认识统一与国家强盛的关系,以及治乱兴衰的历史变迁。

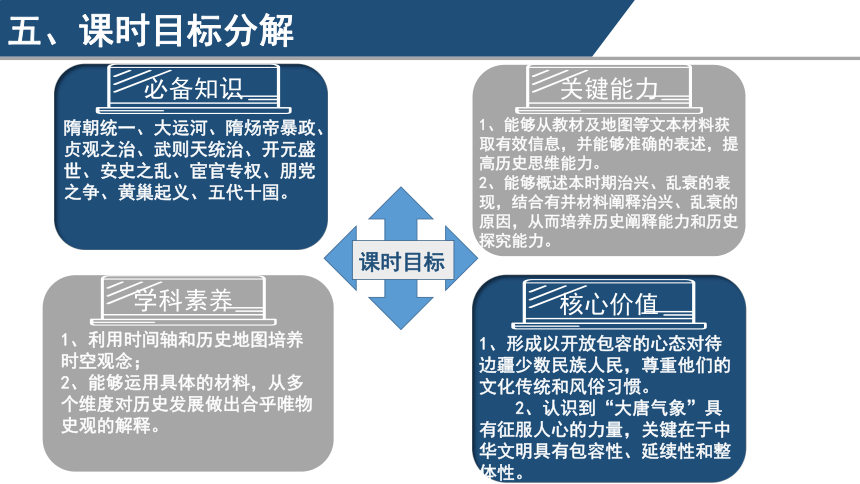

五、课时目标分解

教材依据

关键能力

课标依据

必备知识

学科素养

核心价值

隋朝统一、大运河、隋炀帝暴政、贞观之治、武则天统治、开元盛世、安史之乱、宦官专权、朋党之争、黄巢起义、五代十国。

1、能够从教材及地图等文本材料获取有效信息,并能够准确的表述,提高历史思维能力。

2、能够概述本时期治兴、乱衰的表现,结合有并材料阐释治兴、乱衰的原因,从而培养历史阐释能力和历史探究能力。

1、利用时间轴和历史地图培养时空观念;

2、能够运用具体的材料,从多个维度对历史发展做出合乎唯物史观的解释。

1、形成以开放包容的心态对待边疆少数民族人民,尊重他们的文化传统和风俗习惯。

2、认识到“大唐气象”具有征服人心的力量,关键在于中华文明具有包容性、延续性和整体性。

课时目标

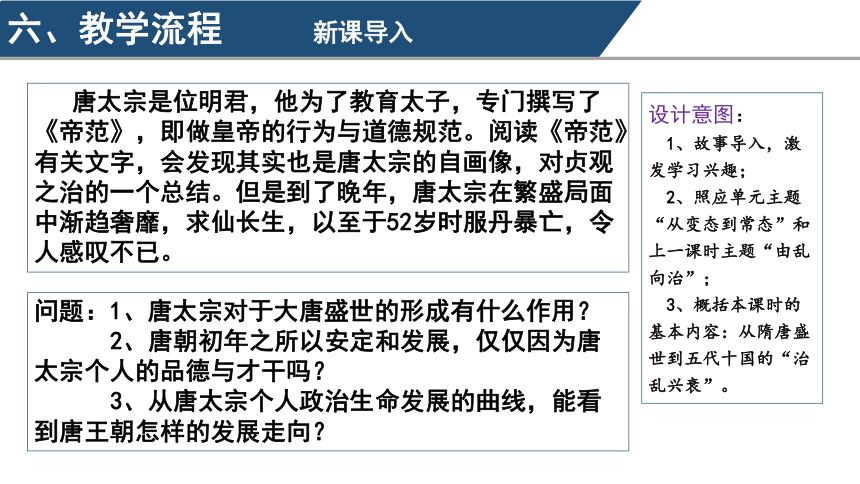

唐太宗是位明君,他为了教育太子,专门撰写了《帝范》,即做皇帝的行为与道德规范。阅读《帝范》有关文字,会发现其实也是唐太宗的自画像,对贞观之治的一个总结。但是到了晚年,唐太宗在繁盛局面中渐趋奢靡,求仙长生,以至于52岁时服丹暴亡,令人感叹不已。

设计意图:

1、故事导入,激发学习兴趣;

2、照应单元主题“从变态到常态”和上一课时主题“由乱向治”;

3、概括本课时的基本内容:从隋唐盛世到五代十国的“治乱兴衰”。

问题:1、唐太宗对于大唐盛世的形成有什么作用?

2、唐朝初年之所以安定和发展,仅仅因为唐太宗个人的品德与才干吗?

3、从唐太宗个人政治生命发展的曲线,能看到唐王朝怎样的发展走向?

六、教学流程 新课导入

六、教学流程 讲授新课

后唐

(洛阳)

960年

由治到兴

由乱到衰

学习活动一:观察图表,了解历史的时空变迁

(一)从隋唐到五代十国的历史变迁

(1)从时间上把本时期分成二段、三段、四段,各自怎样分法?每个同学可以选择一种分法,说明理由。

设计意图:

1、学生从教材中梳理历史事件,绘制时间轴,理清朝代更迭,培养时间认知。

2、学生尝试分期,理解对本时期的历史定位,把握本时期的特征。

六、教学流程 讲授新课

隋朝疆域

唐朝疆域

(一)从隋唐到五代十国的历史变迁

(1)观察朝代地图,明确各朝疆域四至和周边少数民族分布;

(2)从方位、民族概况、唐政府的措施、特点及影响等方面,列表整理唐朝民族交融概况。

设计意图:

1、培养学生获取地图信息,理清各朝代疆域四至和周边的少数民族分布,培养空间的认知。

2、通过完成表格,了解唐与少数民族的交流交往交融,认识到少数民族促进边疆开发和统一多民族国家发展。

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}方位

民族

概况

措施

结果

西域

突厥

6世纪建政权;8世纪被回纥所灭

东突厥

太宗贞观初年击败,灭亡。

设安西都护府和北庭都护府管理天山南北

称太宗为天可汗

西突厥

高宗联合回纥,灭亡。

北方

回鹘

南移归附唐朝;9世纪政权瓦解

玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗;太宗时设瀚海都督府后改名安北都护府

改名回鹘;入居西域—维吾尔族

西藏

吐蕃

7世纪前期统一

太宗和亲(文成公主入藏)

9世纪中唐蕃会盟

东北

靺鞨

粟末部强大起来

玄宗册封大祚荣为渤海郡王

特点

军事打击、武力征服、友好和亲、开明册封

影响

促进了祖国边疆地区的开发,有利于少数民族封建化,有利于统一多民族国家的发展

学习活动一:观察图表,了解历史的时空变迁

五代十国

(二)由治到兴:隋唐盛世

学习活动二:阅读教材,填写空格,了解隋唐盛世表现

六、教学流程 讲授新课

设计意图:

培养学生从教材中提取有效信息,分析、整合信息的能力,理解繁盛的局面。

{D7AC3CCA-C797-4891-BE02-D94E43425B78}盛世

王朝

治世

君主

治世举措

积极

作用

盛世

繁荣

隋朝

隋文帝

初设三省制;初创科举制;推行均田制;整顿户籍;广设仓库。

巩固国家统一;典章制度创新

开皇之治

隋炀帝

新建洛阳城;开通大运河。

促进国家统一、南北经济交流、城市发展

唐朝

唐太宗

吸取隋亡教训;轻徭薄赋;劝课农桑;戒奢从简;知人善用;虚怀纳谏。

出现开明政治局面

贞观之治

武则天

打击敌对官僚;发展科举,创立殿试、武举;减轻人民负担,发展生产

社会经济持续发展

唐玄宗

选贤任能;改革吏治;发展生产;大兴文治;改革兵制。

经济发展;社会繁荣

开元盛世

六、教学流程 讲授新课

材料一 第六世纪末至第十世纪初,是隋唐(公元589一907年)统一时代。中国气候在第七世纪的中期变得暖和,公元650、669和678年的冬季,国都民安无雪无冰。

——竺可桢《中国近五千年气候变化的初步研究》

材料二 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《金明馆丛稿二编》

材料三 关陇集团是以宇文家族为首的西魏北周上层统治者组成的政治集团,集团的成员是“融冶关陇胡汉民族之有武力才智者”,其人“入则为相,出则为将,自无文武分徒之事”

—黄永年《六至九世纪中国政治史》

(二)由治到兴:隋唐盛世

设计意图:

让学生通过材料的逐一阅读,有针对性提高文本阅读能力和提炼历史信息的能力,培养史料实证意识。

学习活动三:分析盛世成因

(1)通过竺可桢的研究成果,说明隋唐盛世出现的原因。

(2)材料二、三意在说明隋唐统治者在血统和文化上有什么特点?

六、教学流程 讲授新课

学习活动三:分析盛世成因

(3)唐太宗奉行怎样的治国思想?他在制度建设和民族关系方面各有什么措施或行为?

(4)通读上述六则材料,分析隋唐盛世的成因。

(5)唐太宗在唐朝盛世形成中发挥了怎样的历史作用?由此谈谈英雄与时势的关系。

材料四 贞观初,太宗,侍臣日:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。” ——摘编自(明)吴兢《贞观政要》

材料五 一心吸取经验和教训的唐高祖、唐太宗统治集团十分重视制度的建设,下大力气制定和颁布制度,唐朝堪称典范:中央和地方职官制度、科举制度、土地和赋税制度、军事制度等,这些制度,不仅因应了那个时代,也参与塑造了那个局面。 ——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

材料六 贞观四年(630年),唐朝军队一举捣毁东突厥,擒获颉利可汗,草原部落纷纷归降。高宗时又降服了西突厥,统合了草原各部。这样,经过几代打拼,唐朝控制了中原周边的蒙古高原、西域、东北各地,以及南方广远地区,形成了集农耕、游牧与一体的以“皇帝”“天可汗”称号为标识的大型帝国。

——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

(二)由治到兴:隋唐盛世

设计意图:

培养学生从教材和材料中提取有效信息,分析、整合信息的能力,理解历史发展是多因素共同作用的结果,由此培养唯物史观。

六、教学流程 讲授新课

学习活动四:认识隋唐盛世(1)隋炀帝为什么最终亡国?怎样看待隋炀帝盛世而亡国?

(2)联系贞观之治与开元盛世,指出封建盛世的根本缺陷。

(3)上述两则材料对隋炀帝存在怎样不同的评价?由此说明影响历史评价的因素。

材料一 (炀帝)登极之初即建邑,每月丁二百万人导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不冲,以妇人兼役,而死者大半。及亲征吐谷浑,驻军青海,士卒死者十二三,又三驾东征辽泽,皆举百余万众,调运者倍之……举天下之人十分九为盗贼。身葬国灭,实自取之。

——杜佑《通典》

材料二 万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古二首》

(二)由治到兴:隋唐盛世

设计意图:

培养学生辨别历史史实与历史评价,能够认识同一历史事件或现象,可以有不同历史解释,理解不同历史解释的成因,能够做出合乎唯物史观的合理的解释。

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

学习活动五:阅读教材,指出从安史之乱到五代十国的重大事件,梳理“由乱转衰”的历程。

设计意图:

培养学生从教材中提取有效信息,分析、整合信息的能力,了解“由乱而衰”的历程。

边疆紧张

内轻外重

朝政腐败

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

宦官专权

朋党之争

朱温代唐

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

材料一 唐初行府兵之制,无事时耕于野,有事则命将以出,事解辄罢,兵散于府,将归故土不失业,而将帅无握兵之重。高宗、武后时,府兵之法寝坏,至不能给宿卫。开元时,宰相张说,乃请以募士充之。由是府兵之法,变为强骑。

——摘编自吕思勉:《隋唐五代史·隋唐卷》

材料二 唐玄宗为了边防的需要,在边境地带设置了十个节度使辖区。本来节度使只管军事防御,不与民政。只是后来身兼范阳、平卢两节度使的安禄山大受唐玄宗宠信,使之兼任河北道采访使,开了集军政、民政大权于一身,合方镇与道为一体的先例。安禄山正是凭藉这个有利背景而发动了武装叛乱。

——周振鹤:《中央地方关系史的一个侧面(上)》

学习活动六:(1)结合下面材料说明唐后期出现武装叛乱和藩镇割据局面的原因。

设计意图:

培养学生获取关键信息的能力,和对历史事件或现象的分析能力。

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

材料三 唐通过羁縻府州、正州正县的行政设置,都督府、都护府与军镇的布防等措施,将周边的胡系势力纳入王朝国家之中。但到680年前后,突厥降户持续叛乱,并复国、南下滋扰;吐蕃吞并吐谷浑,并展开与唐争夺西域四镇的较量。受唐廷典范的震撼和呼唤,周边民族势力的自我觉醒和对权力的追求,随着唐廷的弱化而开始,并以唐朝的灭亡而立足。(左图为书中插图:翟那宁昏母波蜜提墓志)

——均摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

学习活动六:分析乱世成因

(2)材料三中图文之间存在什么关系?

(3)综合教材与三则图文材料,说明唐朝走向衰败的原因是什么?

设计意图:

培养学生获取关键信息的能力,理解图文互证意义。

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

材料一 当朱温宣告建立后梁王朝的时候,沙陀人李存勖打着复兴大唐王朝的旗号,与朱温反复较量,最终取而代之建立唐朝(史称后唐)。李存勖建立后唐政权后,一切措施均仿照唐朝,秉承唐朝的法统与文化。与后唐对应的是南方九国之一的南唐,同样秉承唐朝之法统和文化,立国于江淮富饶之地,成为与北方各国并峙的实力强国。

材料二 周世宗柴荣上台后,雄心勃勃,决心“以十年开拓天下,十养百姓,十年致太平”,雷厉风行,采取了一系列革除弊政的措施。

——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

学习活动七:认识乱世。五代十国时期虽然是国家分裂时期,但仍然蕴涵着多种统一的因素,结合以下材料加以说明。

设计意图:

培养对中华文明的认同感,体悟“华夷同源,天下一统”观念下的民族交融和中华文明的包容性和延续性。

从隋唐到五代十国

时空变迁

由治而兴

由乱而衰

时序:政权更迭、重大史事

空间:疆域变迁、周边政权

盛世表现

盛世成因

盛世评价

乱世表现

乱世评价

二、总结提升

六、教学流程 总结提升

乱世成因

“天下大势,合久必分,分久必合”,这种历史循环论流传已久,但是错误的。人类社会是基于生产力发展和社会形态的不断进步,从低级向高级发展的,“治乱兴衰”不是简单循环往复,而是螺旋式上升的过程。

七、参考文献

1. 胡阿祥等. 中国通史大师课[M].长沙:岳麓书社,2019

2. 周振鹤.中央地方关系史的一个侧面(上)[J],上海:复旦学报(社会科学版)1995.3

3. 吕思勉.隋唐五代史?隋唐卷[M],武汉:华中科技大学出版社, 2016

5. 黄永年.六至九世纪中国政治史[M],上海:上海书店出版社, 2004

6. 陈寅恪.金明馆丛稿二编[M],北京:生活·读书·新知三联书店,2001

7. 竺可桢.《中国近五千年气候变化的初步研究》[J],《考古学报》,1972.1

敬请批评指正

《中外历史纲要》(上) 第二单元 第6课

第二单元《三国两晋南北朝的民族交融和隋唐统一多民族国家的发展》

目录

一、课时教学主题

二、课时教学目标

三、课时教学要目

四、初高中教学衔接分析

五、课时目标分解

六、教学流程

七、参考文献

通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的民族交融与区域开发。

一、课时教学主题

(一)课时教学主题提出的依据

教材依据

学术依据

课标依据

本课叙述隋唐五代十国时期的历史变迁,即国家由统一到繁荣强盛再到分裂的过程。

1、阎步克:“变态”、“常态”、“回归”说;

2、王小甫:隋至唐前期的社会特征是统一、整合;

3、胡阿祥:农耕文明与游牧文明相互渗透、博弈、融合,凝结为一统化的政治体。

一、课时教学主题

本单元的主题是“变态与常态”。

魏晋南北朝时期国家分裂、政权更迭,到隋唐统一多民族国家得到发展。隋唐至五代十国是中国历史上治乱兴衰的一个重要时期,如果以“大一统”、“皇权政治”为主轴的观点来审视,隋唐盛世是从魏晋的“变态”向主轴的“回归”,是中国历史的“常态”,安史之乱至五代十国则是中国历史主轴的“旁逸斜出”。因此,本课以“治乱兴衰”为主题,以“由治而兴”“由乱而衰”两个关键词为主线,勾勒本时期历史演变的特征。

(二)课时教学主题

二、课时教学目标

通过课文和有关材料的阅读,进一步认识隋文帝、唐太宗、武则天、唐玄宗前期的开明统治,分析并解释中国历史从“变态”回归“常态”各种内在因素。进一步了解安史之乱、唐末农民起义、五代十国政权变更、后周世宗改革等重大史实,能够从历史发展大趋势上,理解和解释这些现象只属于中国历史主轴的“旁逸斜出”。通过本课学习,深刻体悟在“华夷同源、天下一统”大一统观念影响下,中华文明的包容性、延续性和整体性。

三、课时教学要目

(一)从隋唐到五代十国的时空变迁

1.政权更迭、重大事件

2.疆域变迁、周边政权

(二)由治到兴:隋唐盛世

1.盛世的表现

2.盛世的成因

3.盛世的评价

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国的乱世

1.乱世的历程

2.乱世的成因

3.乱世的评价

四、初高中教学衔接分析

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}初中教科书

高中教科书

七年级下册第一单元(1-5课)

中外历史纲要(上)第二单元第6课

第1课 隋朝的统一和灭亡

隋的统一;开通大运河;开创科举取士制度;隋朝的灭亡。

隋朝兴亡

第2课 从“贞观之治”到”开元盛世“

唐朝的建立与”贞观之治“;女皇武则天。

唐朝的繁荣与民族交融

第3课 盛唐气象

经济的繁荣;民族交往与交融;开放的社会风气。

第4课 盛唐的中外文化交流

遣唐使和鉴真东渡;唐与新罗的关系;玄奘西游。

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

安史之乱;黄巢起义与唐朝灭亡;五代十国的更迭与分立。

安史之乱、黄巢起义和五代十国

初中教科书详细叙述隋朝兴亡的过程,侧重时代的具体表现:如大运河的开通,结合《隋朝大运河示意图》和相关历史材料,引导学生正确认识大运河在历史上的作用。还详细介绍唐太宗的“贞观之治”、女皇武则天的治国策略和唐玄宗的“开元盛世”,从多方面介绍盛唐气象,引导认识统治者政策与唐朝强盛的关系。

高中教科书对这些历史史实的介绍比较简单,以纲要形式简单勾勒从隋唐国家统一到五代十国国家分裂割据的整个过程,着重阐述本时期各民族间的交流融合,认识统一与国家强盛的关系,以及治乱兴衰的历史变迁。

五、课时目标分解

教材依据

关键能力

课标依据

必备知识

学科素养

核心价值

隋朝统一、大运河、隋炀帝暴政、贞观之治、武则天统治、开元盛世、安史之乱、宦官专权、朋党之争、黄巢起义、五代十国。

1、能够从教材及地图等文本材料获取有效信息,并能够准确的表述,提高历史思维能力。

2、能够概述本时期治兴、乱衰的表现,结合有并材料阐释治兴、乱衰的原因,从而培养历史阐释能力和历史探究能力。

1、利用时间轴和历史地图培养时空观念;

2、能够运用具体的材料,从多个维度对历史发展做出合乎唯物史观的解释。

1、形成以开放包容的心态对待边疆少数民族人民,尊重他们的文化传统和风俗习惯。

2、认识到“大唐气象”具有征服人心的力量,关键在于中华文明具有包容性、延续性和整体性。

课时目标

唐太宗是位明君,他为了教育太子,专门撰写了《帝范》,即做皇帝的行为与道德规范。阅读《帝范》有关文字,会发现其实也是唐太宗的自画像,对贞观之治的一个总结。但是到了晚年,唐太宗在繁盛局面中渐趋奢靡,求仙长生,以至于52岁时服丹暴亡,令人感叹不已。

设计意图:

1、故事导入,激发学习兴趣;

2、照应单元主题“从变态到常态”和上一课时主题“由乱向治”;

3、概括本课时的基本内容:从隋唐盛世到五代十国的“治乱兴衰”。

问题:1、唐太宗对于大唐盛世的形成有什么作用?

2、唐朝初年之所以安定和发展,仅仅因为唐太宗个人的品德与才干吗?

3、从唐太宗个人政治生命发展的曲线,能看到唐王朝怎样的发展走向?

六、教学流程 新课导入

六、教学流程 讲授新课

后唐

(洛阳)

960年

由治到兴

由乱到衰

学习活动一:观察图表,了解历史的时空变迁

(一)从隋唐到五代十国的历史变迁

(1)从时间上把本时期分成二段、三段、四段,各自怎样分法?每个同学可以选择一种分法,说明理由。

设计意图:

1、学生从教材中梳理历史事件,绘制时间轴,理清朝代更迭,培养时间认知。

2、学生尝试分期,理解对本时期的历史定位,把握本时期的特征。

六、教学流程 讲授新课

隋朝疆域

唐朝疆域

(一)从隋唐到五代十国的历史变迁

(1)观察朝代地图,明确各朝疆域四至和周边少数民族分布;

(2)从方位、民族概况、唐政府的措施、特点及影响等方面,列表整理唐朝民族交融概况。

设计意图:

1、培养学生获取地图信息,理清各朝代疆域四至和周边的少数民族分布,培养空间的认知。

2、通过完成表格,了解唐与少数民族的交流交往交融,认识到少数民族促进边疆开发和统一多民族国家发展。

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}方位

民族

概况

措施

结果

西域

突厥

6世纪建政权;8世纪被回纥所灭

东突厥

太宗贞观初年击败,灭亡。

设安西都护府和北庭都护府管理天山南北

称太宗为天可汗

西突厥

高宗联合回纥,灭亡。

北方

回鹘

南移归附唐朝;9世纪政权瓦解

玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗;太宗时设瀚海都督府后改名安北都护府

改名回鹘;入居西域—维吾尔族

西藏

吐蕃

7世纪前期统一

太宗和亲(文成公主入藏)

9世纪中唐蕃会盟

东北

靺鞨

粟末部强大起来

玄宗册封大祚荣为渤海郡王

特点

军事打击、武力征服、友好和亲、开明册封

影响

促进了祖国边疆地区的开发,有利于少数民族封建化,有利于统一多民族国家的发展

学习活动一:观察图表,了解历史的时空变迁

五代十国

(二)由治到兴:隋唐盛世

学习活动二:阅读教材,填写空格,了解隋唐盛世表现

六、教学流程 讲授新课

设计意图:

培养学生从教材中提取有效信息,分析、整合信息的能力,理解繁盛的局面。

{D7AC3CCA-C797-4891-BE02-D94E43425B78}盛世

王朝

治世

君主

治世举措

积极

作用

盛世

繁荣

隋朝

隋文帝

初设三省制;初创科举制;推行均田制;整顿户籍;广设仓库。

巩固国家统一;典章制度创新

开皇之治

隋炀帝

新建洛阳城;开通大运河。

促进国家统一、南北经济交流、城市发展

唐朝

唐太宗

吸取隋亡教训;轻徭薄赋;劝课农桑;戒奢从简;知人善用;虚怀纳谏。

出现开明政治局面

贞观之治

武则天

打击敌对官僚;发展科举,创立殿试、武举;减轻人民负担,发展生产

社会经济持续发展

唐玄宗

选贤任能;改革吏治;发展生产;大兴文治;改革兵制。

经济发展;社会繁荣

开元盛世

六、教学流程 讲授新课

材料一 第六世纪末至第十世纪初,是隋唐(公元589一907年)统一时代。中国气候在第七世纪的中期变得暖和,公元650、669和678年的冬季,国都民安无雪无冰。

——竺可桢《中国近五千年气候变化的初步研究》

材料二 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《金明馆丛稿二编》

材料三 关陇集团是以宇文家族为首的西魏北周上层统治者组成的政治集团,集团的成员是“融冶关陇胡汉民族之有武力才智者”,其人“入则为相,出则为将,自无文武分徒之事”

—黄永年《六至九世纪中国政治史》

(二)由治到兴:隋唐盛世

设计意图:

让学生通过材料的逐一阅读,有针对性提高文本阅读能力和提炼历史信息的能力,培养史料实证意识。

学习活动三:分析盛世成因

(1)通过竺可桢的研究成果,说明隋唐盛世出现的原因。

(2)材料二、三意在说明隋唐统治者在血统和文化上有什么特点?

六、教学流程 讲授新课

学习活动三:分析盛世成因

(3)唐太宗奉行怎样的治国思想?他在制度建设和民族关系方面各有什么措施或行为?

(4)通读上述六则材料,分析隋唐盛世的成因。

(5)唐太宗在唐朝盛世形成中发挥了怎样的历史作用?由此谈谈英雄与时势的关系。

材料四 贞观初,太宗,侍臣日:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。” ——摘编自(明)吴兢《贞观政要》

材料五 一心吸取经验和教训的唐高祖、唐太宗统治集团十分重视制度的建设,下大力气制定和颁布制度,唐朝堪称典范:中央和地方职官制度、科举制度、土地和赋税制度、军事制度等,这些制度,不仅因应了那个时代,也参与塑造了那个局面。 ——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

材料六 贞观四年(630年),唐朝军队一举捣毁东突厥,擒获颉利可汗,草原部落纷纷归降。高宗时又降服了西突厥,统合了草原各部。这样,经过几代打拼,唐朝控制了中原周边的蒙古高原、西域、东北各地,以及南方广远地区,形成了集农耕、游牧与一体的以“皇帝”“天可汗”称号为标识的大型帝国。

——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

(二)由治到兴:隋唐盛世

设计意图:

培养学生从教材和材料中提取有效信息,分析、整合信息的能力,理解历史发展是多因素共同作用的结果,由此培养唯物史观。

六、教学流程 讲授新课

学习活动四:认识隋唐盛世(1)隋炀帝为什么最终亡国?怎样看待隋炀帝盛世而亡国?

(2)联系贞观之治与开元盛世,指出封建盛世的根本缺陷。

(3)上述两则材料对隋炀帝存在怎样不同的评价?由此说明影响历史评价的因素。

材料一 (炀帝)登极之初即建邑,每月丁二百万人导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不冲,以妇人兼役,而死者大半。及亲征吐谷浑,驻军青海,士卒死者十二三,又三驾东征辽泽,皆举百余万众,调运者倍之……举天下之人十分九为盗贼。身葬国灭,实自取之。

——杜佑《通典》

材料二 万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古二首》

(二)由治到兴:隋唐盛世

设计意图:

培养学生辨别历史史实与历史评价,能够认识同一历史事件或现象,可以有不同历史解释,理解不同历史解释的成因,能够做出合乎唯物史观的合理的解释。

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

学习活动五:阅读教材,指出从安史之乱到五代十国的重大事件,梳理“由乱转衰”的历程。

设计意图:

培养学生从教材中提取有效信息,分析、整合信息的能力,了解“由乱而衰”的历程。

边疆紧张

内轻外重

朝政腐败

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

宦官专权

朋党之争

朱温代唐

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

材料一 唐初行府兵之制,无事时耕于野,有事则命将以出,事解辄罢,兵散于府,将归故土不失业,而将帅无握兵之重。高宗、武后时,府兵之法寝坏,至不能给宿卫。开元时,宰相张说,乃请以募士充之。由是府兵之法,变为强骑。

——摘编自吕思勉:《隋唐五代史·隋唐卷》

材料二 唐玄宗为了边防的需要,在边境地带设置了十个节度使辖区。本来节度使只管军事防御,不与民政。只是后来身兼范阳、平卢两节度使的安禄山大受唐玄宗宠信,使之兼任河北道采访使,开了集军政、民政大权于一身,合方镇与道为一体的先例。安禄山正是凭藉这个有利背景而发动了武装叛乱。

——周振鹤:《中央地方关系史的一个侧面(上)》

学习活动六:(1)结合下面材料说明唐后期出现武装叛乱和藩镇割据局面的原因。

设计意图:

培养学生获取关键信息的能力,和对历史事件或现象的分析能力。

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

材料三 唐通过羁縻府州、正州正县的行政设置,都督府、都护府与军镇的布防等措施,将周边的胡系势力纳入王朝国家之中。但到680年前后,突厥降户持续叛乱,并复国、南下滋扰;吐蕃吞并吐谷浑,并展开与唐争夺西域四镇的较量。受唐廷典范的震撼和呼唤,周边民族势力的自我觉醒和对权力的追求,随着唐廷的弱化而开始,并以唐朝的灭亡而立足。(左图为书中插图:翟那宁昏母波蜜提墓志)

——均摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

学习活动六:分析乱世成因

(2)材料三中图文之间存在什么关系?

(3)综合教材与三则图文材料,说明唐朝走向衰败的原因是什么?

设计意图:

培养学生获取关键信息的能力,理解图文互证意义。

六、教学流程 讲授新课

(三)由乱到衰:安史之乱到五代十国

材料一 当朱温宣告建立后梁王朝的时候,沙陀人李存勖打着复兴大唐王朝的旗号,与朱温反复较量,最终取而代之建立唐朝(史称后唐)。李存勖建立后唐政权后,一切措施均仿照唐朝,秉承唐朝的法统与文化。与后唐对应的是南方九国之一的南唐,同样秉承唐朝之法统和文化,立国于江淮富饶之地,成为与北方各国并峙的实力强国。

材料二 周世宗柴荣上台后,雄心勃勃,决心“以十年开拓天下,十养百姓,十年致太平”,雷厉风行,采取了一系列革除弊政的措施。

——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

学习活动七:认识乱世。五代十国时期虽然是国家分裂时期,但仍然蕴涵着多种统一的因素,结合以下材料加以说明。

设计意图:

培养对中华文明的认同感,体悟“华夷同源,天下一统”观念下的民族交融和中华文明的包容性和延续性。

从隋唐到五代十国

时空变迁

由治而兴

由乱而衰

时序:政权更迭、重大史事

空间:疆域变迁、周边政权

盛世表现

盛世成因

盛世评价

乱世表现

乱世评价

二、总结提升

六、教学流程 总结提升

乱世成因

“天下大势,合久必分,分久必合”,这种历史循环论流传已久,但是错误的。人类社会是基于生产力发展和社会形态的不断进步,从低级向高级发展的,“治乱兴衰”不是简单循环往复,而是螺旋式上升的过程。

七、参考文献

1. 胡阿祥等. 中国通史大师课[M].长沙:岳麓书社,2019

2. 周振鹤.中央地方关系史的一个侧面(上)[J],上海:复旦学报(社会科学版)1995.3

3. 吕思勉.隋唐五代史?隋唐卷[M],武汉:华中科技大学出版社, 2016

5. 黄永年.六至九世纪中国政治史[M],上海:上海书店出版社, 2004

6. 陈寅恪.金明馆丛稿二编[M],北京:生活·读书·新知三联书店,2001

7. 竺可桢.《中国近五千年气候变化的初步研究》[J],《考古学报》,1972.1

敬请批评指正

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进