【备考2022】高考历史一轮 第7讲 近代中国人民的进一步觉醒与探索——甲午中日战争至五四运动前导学案(含三年高考真题)

文档属性

| 名称 | 【备考2022】高考历史一轮 第7讲 近代中国人民的进一步觉醒与探索——甲午中日战争至五四运动前导学案(含三年高考真题) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-16 11:50:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第7讲

近代中国人民的进一步觉醒与探索——甲午中日战争至五四运动前导学案

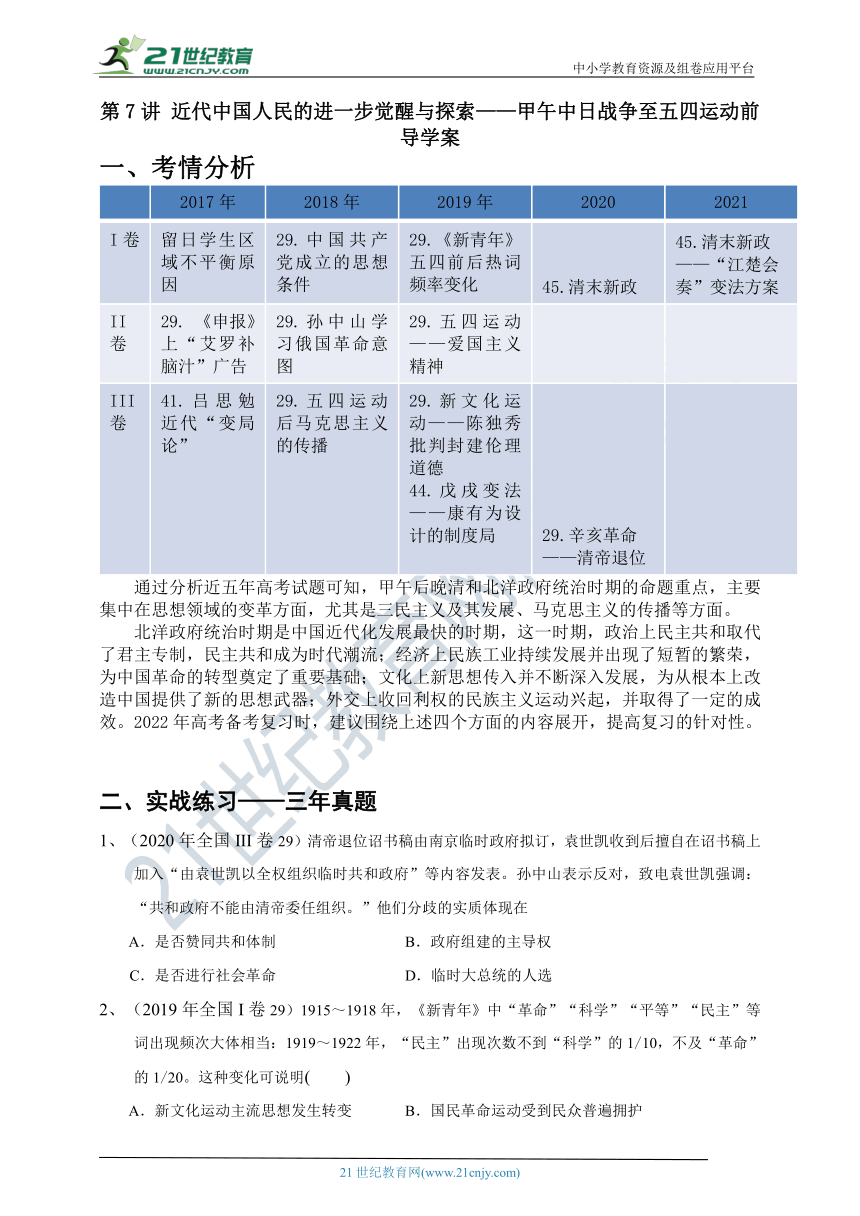

一、考情分析

2017年

2018年

2019年

2020

2021

I卷

留日学生区域不平衡原因

29.中国共产党成立的思想条件

29.《新青年》五四前后热词频率变化

45.清末新政

45.清末新政——“江楚会奏”变法方案

II卷

29.

《申报》上“艾罗补脑汁”广告

29.孙中山学习俄国革命意图

29.五四运动——爱国主义精神

III卷

41.吕思勉近代“变局论”

29.五四运动后马克思主义的传播

29.新文化运动——陈独秀批判封建伦理道德44.戊戌变法——康有为设计的制度局

29.辛亥革命——清帝退位

通过分析近五年高考试题可知,甲午后晚清和北洋政府统治时期的命题重点,主要集中在思想领域的变革方面,尤其是三民主义及其发展、马克思主义的传播等方面。

北洋政府统治时期是中国近代化发展最快的时期,这一时期,政治上民主共和取代了君主专制,民主共和成为时代潮流;经济上民族工业持续发展并出现了短暂的繁荣,为中国革命的转型奠定了重要基础;文化上新思想传入并不断深入发展,为从根本上改造中国提供了新的思想武器;外交上收回利权的民族主义运动兴起,并取得了一定的成效。2022年高考备考复习时,建议围绕上述四个方面的内容展开,提高复习的针对性。

二、实战练习——三年真题

1、(2020年全国III卷29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在

A.是否赞同共和体制

B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命

D.临时大总统的人选

2、(2019年全国I卷29)1915~1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明( )

A.新文化运动主流思想发生转变

B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定

D.中国社会主要矛盾发生改变

3、(2019年全国II卷29)1919年11月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体( )

A.对社会改造道路认识趋于一致

B.爱国觉悟得到提高

C.反思资产阶级个人主义的弊端

D.接受了马克思主义

4、(2019年全国III卷29)1916年1月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在( )

A.主张国家至上

B.批判封建伦理

C.反对西方民主

D.传播马克思主义

5、(2021年全国乙卷45)[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

1901年1月,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布新政上谕,宣布新政变法开始。4月,清廷催促各省督抚大臣“迅速条议具奏,勿再延逾观望”。7月,两江总督刘坤一和湖广总督张之洞联衔会奏,连上三折,此即《江楚会奏变法三折》。第一折关于教育改革,涉及建立近代学校教育体制、变革科举制度、奖劝游学等内容;第二折关于政治改革,大致包含改善用人行政政策、清除吏治腐败、改良司法,革除弊政等方面;第三折关于军事与经济改革,主张通过向西方学习,以实现国家富强,内容包括用西法练兵,学习西方近代农业技术,改良农业,发展工业等。江楚会奏的变法方案对清末的改革拟订了详细规划,得到朝廷嘉许并予以采纳。清末新政正式进入具体实施阶段。

——据《张文襄公全集》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析“江楚会奏”变法方案与洋务运动的相同点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价“江楚会奏”变法方案。(7分)

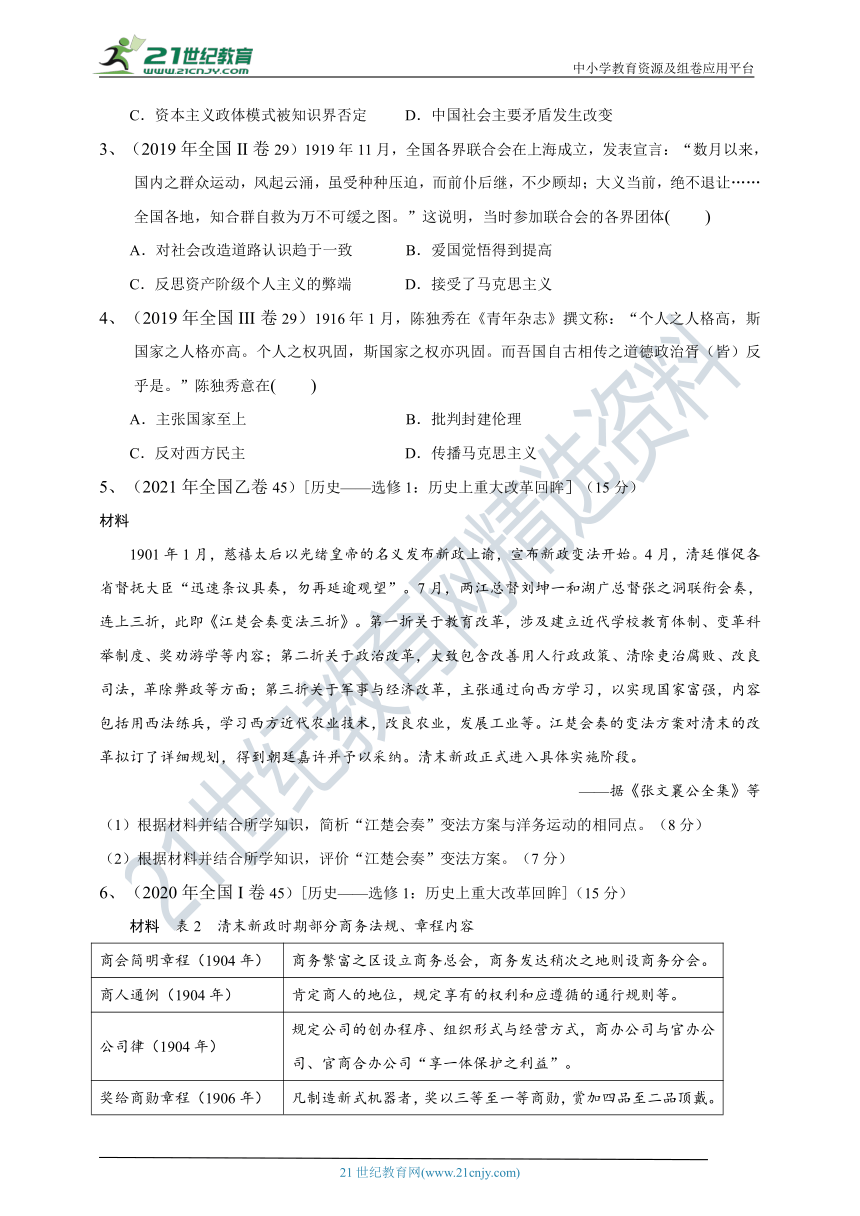

6、(2020年全国I卷45)[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

表2

清末新政时期部分商务法规、章程内容

商会简明章程(1904年)

商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会。

商人通例(1904年)

肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。

公司律(1904年)

规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。

奖给商勋章程(1906年)

凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二品顶戴。

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)

凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等

(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)

7、(2019年全国III卷44)[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

甲午战后,以康有为为代表的维新派主张开议院。随着维新运动的高涨,康有为认为“民智未开”,开议院为时过早。1898年,康有为在《应诏统筹全局折》中提出:设制度局,负责“审定全规,重立典法”,“撰叙仪制官制诸规则”,甚至“酌定宪法”;制度局议定章程之后,交由法律局、税计局、学校局、农商局等12个专局来负责执行;制度局成员由皇帝擢拔,对皇帝负责;议事程序是“派王大臣为总裁,体制平等,俾易商榷,每日值内,同共讨论”,最终由皇帝裁决。开制度局的建议得到了光绪皇帝的重视和支持,但遭到保守势力的反对,最终未能实现。

——摘编自《戊戌变法档案史料》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析康有为从主张设议院转向开制度局的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括康有为所设计的制度局的特点。(9分)

实战练习——三年真题参考答案

1、【答案】B

【解析】据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选B项;据材料可知双方都强调共和制度,排除A项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除

C项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除D项。

2、【答案】A

【解析】据材料“1915~1918年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选A项;国民革命运动是在1924—1927年,与材料时间不符,排除B项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除C项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除D项。

3、【答案】B

【解析】由材料“虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图”可知五四运动激发民众爱国热情,危机时刻以民族大义为重,爱国觉悟显著提高,故选B项;“趋于一致”表述过于绝对化,且材料讲述的是爱国意识的提高,并没有提及改造的道路,排除A项;资产阶级个人主义与社会主义集体主义相对立,文革时期对资产阶级个人主义进行了反思和批判,排除C项;各界都“接受了”表述过于绝对化,不符合史实,排除D项;

4、【答案】B

【解析】“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选B项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除A项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除C项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除D项。

5、【答案】(1)迫于外来压力作出的改革;均有富国强兵之目的;受到中央与地方势力的推动;以中体西用为指导思想,均涉及政治、经济、教育、军事等方面。

(2)涉及政治体制层面的改革;较为系统的新政改革方案;推动了清末新政的开展,对清末改革产生了重要的影响;未能使清政府摆脱社会危机与政治困境。

6、【答案】(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。

(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。

7、【答案】(1)减少变法的阻力;争取光绪皇帝的支持;自身认识的转变。

(2)变法的核心机构;注重维护皇帝权威;一定程度上具有议院的性质。

三、阶段历史特征

1895~1912年,改革和革命交织,资产阶级革命运动兴起和发展。

(一)政治上

1.改革成为晚清政府的基本国策

1901年,清政府宣布实行“新政”;1905年,排五大臣出国考察宪政,并于次年宣布“预备仿行宪政”;1911年,清政府成立内阁(“皇族内阁”)。晚清改革最终未能挽救清政府灭亡的命运。

2.资产阶级民主革命兴起,并成为历史发展的主流

列强侵华政策从“瓜分”转为“以华制华”,采取了扶植清王朝的政策,民族矛盾和阶级矛盾正式合流,清政府反动本质进一步暴露,资产阶级民主革命兴起。1911年辛亥革命爆发,1912年中华民国成立和颁布《中华民国临时约法》,确立了民主共和制,中国政治的近代化达到高峰,成为中国近现代史上的第一次历史巨变。

(二)经济上

1.民族工业获得了进一步发展

清末“新政”实行“奖励实业”的政策,进一步改善了民族工业发展的内部环境。20世纪初,在“新政”和群众性爱国运动的推动下,民族资本主义进一步发展,资产阶级队伍进一步壮大,为资产阶级民主革命的兴起奠定了阶级基础。

2.列强侵华策略改变,由军事侵略、政治瓜分变为扶植代理人加紧经济掠夺。

3.社会生活受西化影响明显

汽车、飞机等现代交通工具出现;辛亥革命前,中国铁路的基本格局奠定;服饰改革取得成果,出现了旗袍和中山装;《定军山》拍摄成功,标志着中国电影业正式起步。

(三)思想上

各种新思潮并存、竞争,资产阶级革命思潮逐渐成为新思潮的主流。

这一时期,改革思潮、立宪思潮、实业救国思潮和民主共和思潮并存。随着清政府统治危机的加深,资产阶级革命思潮(民主共和)逐渐成为新思潮的主流。

四、核心考点梳理

(一)晚清时期列强对中国的侵略

1.

晚清时期列强发动的侵华战争和强签的不平等条约

侵华战争

起止时间

侵华国家

签订条约

攫取特权

危害

甲午战争

1894-1895

日本

《马关条约》

内地免税合法办厂

刺激列强野心,引起瓜分狂潮,大大加深半殖民地半封建程度

八国联军侵华战争

1900

英法德俄奥美日意

《辛丑条约》

要地驻兵权

清政府完全成为“洋人的朝廷”,半殖民地秩序完全形成。

2.晚清时期列强侵华的阶段特征

(1)19世纪末20世纪初

以军事侵略为先导,从瓜分中国的狂潮到实行“以华制华”的策略,由以商品输出为特征转向以资本输出为特征;建立侵略中国的联盟;侵略势力从深入中国内地到直接军事威胁清政府。

(2)总体特征

①国家:从一国到多国;②规模:越来越大;③范围:从沿海到内地、再到边疆;④方式:由商品输出为主到资本输出为主;⑤手段:有武装侵略到“以华制华”。

3.

晚清时期列强侵华的双重影响

(1)主要危害

侵犯了中国的主权,使中国沦为半殖民地半封建社会;给中国人民带来深重的灾难;造成中国社会经济发展长期落后。

(2)客观进步作用

加强了中国和世界的联系,使中国纳入资本主义世界市场体系;瓦解了自然经济,诱导中国民族工业的产生,促使中国由传统农业文明向近代工业文明的转变;促进了先进中国人的觉醒和民族意识的增强;冲击了中国传统的物质生活和社会习俗,客观上促进了中国社会习俗的近代化。

4.戊戌变法

(1)背景:甲午战争后,帝国主义掀起瓜分中国在狂潮,中国面临严重的民族危机;民族资本主义的初步发展,壮大了民族资产阶级的队伍。

(2)代表人物:康有为、梁启超、谭嗣同等。

(3)主张:实行变法,兴民权,实行君主立宪,发展资本主义经济,学习西方科技文化。

(4)评价:戊戌变法是一次由上而下的资产阶级改良运动,在社会上起了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播;挽救民族危亡、发展资本主义的主张,符合历史发展趋势,具有进步爱国的意义。维新派缺乏反帝反封建的勇气,把希望寄托在没有实权的皇帝身上,脱离了广大群众,最终被顽固派镇压,证明资产阶级改良道路在中国行不通。

5.清末“新政”

(1)背景:八国联军侵华沉重打击了清政府内部的顽固势力;《辛丑条约》签订,列强正式确立“以华制华”的侵略政策。

(2)目的:获得列强支持,维护清朝统治。

(3)开始:1901年1月29日,清廷在西安发布变法谕旨,宣布参酌中西,实行新政。

(4)内容:振兴商务,奖励实业;编练新军;废科举,兴学堂,奖励留学;改革官制,修订刑律,整饬吏治,宣布实行宪政。

(5)评价:顺应了世界近代化历史潮流;促进了中国民族资本主义的发展;推动了20世纪初中国教育文化的发展;促进了人们思想观念的转变;为辛亥革命的爆发创造了某些条件。

6.辛亥革命

(1)背景:19世纪末20世纪初,中国民族危机日益严重,完全陷入半殖民地半封建社会的深渊;中国民族资本主义进一步发展,民族资产阶级队和革命知识分子伍壮大。

(2)领导人物:孙中山、黄兴等。

(3)革命纲领:以暴力推翻清政府,建立资产阶级共和国(驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权和三民主义)。

(4)革命性质:中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

(5)历史作用:推翻了清朝统治,结束了两千多年的君主专制政体;建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利。从此,民主共和观念深入人心;打击了帝国主义在中国的殖民统治,为中国民族资本主义的发展创造了条件。

(6)教训:没有提出彻底反帝反封建的革命纲领;未能发动广大农民群众。

(二)民族工业的曲折发展

1、民族工业的初步发展

1.原因

(1)甲午战争后,帝国主义列强侵略,进一步破坏了中国的自然经济,为民族工业的发展创造了某些客观条件。

(2)为挽救民族危机,许多人呼吁“设厂自救”“① 实业救国 ”。?

(3)清政府也调整政策,放宽对民间办厂的限制,谕令各省办厂。

2.代表:(1)代表:张謇 创办的大生纱厂;荣德生、荣宗敬创办的保兴面粉厂;等。?

(2)影响:资产阶级在甲午战后大力投资民族工商业,使民族工业获得了初步发展,为戊戌变法和辛亥革命的兴起提供了条件。

(3)评价:民族资产阶级主张发展实业来挽救民族危亡,具有爱国和进步意义。在“实业救国”思潮影响下,民族工商业有了进一步发展,有利于改变中国的经济结构,为政治变革与思想革新提供了经济基础和阶级基础,对帝国主义经济侵略也起了一定抵制作用。?但不改变半殖民地半封建的社会性质,“实业救国”注定要失败。

2、民族工业出现“短暂的春天”

1.条件:民国建立鼓舞了民族资产阶级;民国政府颁布法令,奖励实业;“实业救国”和群众爱国运动的推动;民族资本家的努力;西方列强暂时放松了对华经济侵略。

2.时间:一战期间。

3.影响:一定程度上抵制了列强的经济扩张;为五四运动和中共成立创造了条件。

4.特点:(1)以轻工业为主,重工业基础薄弱,没有形成独立完整的工业体系。?

(2)在一些主要工业部门中,外国资本超过民族资本。

(3)传统经济形成占绝对优势地位。

5.近代民族工业曲折发展历程的历史启示

①帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫束缚,是阻碍民族工业发展的主要因素。

②要实现近代化,必须实现民族独立,国家独立是民族经济振兴的基本前提。

③善于抓住有利的国际机遇是振兴民族经济的重要策略。一战期间的短暂春天正是抓住有利的国际机遇而实现发展的重要保证。

④优化投资环境,减少垄断经营。近代官僚资本的垄断经营成为民族资本主义发展的一重大障碍。

⑤保证充足资金,以科技为先导。近代中国民族经济举步维艰的一个重要原因是资金少、技术力量弱、对外依赖性强。

(三)中国近代前期三次思想解放潮流

1.异同点比较

思想解放潮流

项目

维新思想

民主共和思想

新文化运动

不同

斗争对象

封建顽固势力

保皇派

北洋军阀政府及封建思想核心儒家思想

领导力量

资产阶级维新派

资产阶级革命派

资产阶级激进派

主要内容

宣传资产阶级维新思想,走实现君主立宪制的改良道路

传播资产阶级民主共和思想,走实现民主共和制的革命道路

宣传资产阶级民主科学思想,希望实行资产阶级的民主政治

历史作用

为戊戌变法奠定了思想基础

为辛亥革命奠定了思想基础

为旧民主主义向新民主主义革命过渡和五四运动爆发奠定了思想基础

相同

基础

都建立在民族资本主义发展的基础上

性质

都是资产阶级领导的反封建斗争

作用

都促进了资产阶级民主运动的发展

2.中国近代思想解放潮流的规律性认识

(1)背景:①经济上:民族资本主义经济的发展;②政治上:民族危机的出现和加深,资产阶级力量发展壮大;③思想上:西方资本主义思想文化的不断传入。

(2)阶段:①从鸦片战争至甲午战争:地主阶级学“器物”;②从戊戌变法至20世纪初:资产阶级学“制度”;③从1915年至1919年:资产阶级学“思想文化”。

(3)特征:

①主题:学习西方与救亡图存相结合,体现出反封建反侵略的性质;

②内容、广度与深度:学习西方经历了由浅入深、由表及里,由器物到制度再到思想文化层面的过程;

③方向:从学习西方(以英美为师)到“以俄为师”的转变,经历了由被动接受到主动选择的过程;

④过程:是中国传统文化与西方文化不断碰撞交融的过程,呈现出新旧过渡的特点。

(4)不断深入的原因:

①经济角度:经济结构和阶级结构的变化(自然经济逐渐解体,西方先进生产方式的传入,民族资本主义经济的发展)。

②政治角度:民族危机、统治危机的出现与加深,新兴力量的兴起与壮大;统治阶级内部的分化。

③思想角度:西方文明的传入,冲击了传统的思想观念;人们思想观念的解放。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第7讲

近代中国人民的进一步觉醒与探索——甲午中日战争至五四运动前导学案

一、考情分析

2017年

2018年

2019年

2020

2021

I卷

留日学生区域不平衡原因

29.中国共产党成立的思想条件

29.《新青年》五四前后热词频率变化

45.清末新政

45.清末新政——“江楚会奏”变法方案

II卷

29.

《申报》上“艾罗补脑汁”广告

29.孙中山学习俄国革命意图

29.五四运动——爱国主义精神

III卷

41.吕思勉近代“变局论”

29.五四运动后马克思主义的传播

29.新文化运动——陈独秀批判封建伦理道德44.戊戌变法——康有为设计的制度局

29.辛亥革命——清帝退位

通过分析近五年高考试题可知,甲午后晚清和北洋政府统治时期的命题重点,主要集中在思想领域的变革方面,尤其是三民主义及其发展、马克思主义的传播等方面。

北洋政府统治时期是中国近代化发展最快的时期,这一时期,政治上民主共和取代了君主专制,民主共和成为时代潮流;经济上民族工业持续发展并出现了短暂的繁荣,为中国革命的转型奠定了重要基础;文化上新思想传入并不断深入发展,为从根本上改造中国提供了新的思想武器;外交上收回利权的民族主义运动兴起,并取得了一定的成效。2022年高考备考复习时,建议围绕上述四个方面的内容展开,提高复习的针对性。

二、实战练习——三年真题

1、(2020年全国III卷29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在

A.是否赞同共和体制

B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命

D.临时大总统的人选

2、(2019年全国I卷29)1915~1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明( )

A.新文化运动主流思想发生转变

B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定

D.中国社会主要矛盾发生改变

3、(2019年全国II卷29)1919年11月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体( )

A.对社会改造道路认识趋于一致

B.爱国觉悟得到提高

C.反思资产阶级个人主义的弊端

D.接受了马克思主义

4、(2019年全国III卷29)1916年1月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在( )

A.主张国家至上

B.批判封建伦理

C.反对西方民主

D.传播马克思主义

5、(2021年全国乙卷45)[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

1901年1月,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布新政上谕,宣布新政变法开始。4月,清廷催促各省督抚大臣“迅速条议具奏,勿再延逾观望”。7月,两江总督刘坤一和湖广总督张之洞联衔会奏,连上三折,此即《江楚会奏变法三折》。第一折关于教育改革,涉及建立近代学校教育体制、变革科举制度、奖劝游学等内容;第二折关于政治改革,大致包含改善用人行政政策、清除吏治腐败、改良司法,革除弊政等方面;第三折关于军事与经济改革,主张通过向西方学习,以实现国家富强,内容包括用西法练兵,学习西方近代农业技术,改良农业,发展工业等。江楚会奏的变法方案对清末的改革拟订了详细规划,得到朝廷嘉许并予以采纳。清末新政正式进入具体实施阶段。

——据《张文襄公全集》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析“江楚会奏”变法方案与洋务运动的相同点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价“江楚会奏”变法方案。(7分)

6、(2020年全国I卷45)[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

表2

清末新政时期部分商务法规、章程内容

商会简明章程(1904年)

商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会。

商人通例(1904年)

肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。

公司律(1904年)

规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。

奖给商勋章程(1906年)

凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二品顶戴。

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)

凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等

(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)

7、(2019年全国III卷44)[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

甲午战后,以康有为为代表的维新派主张开议院。随着维新运动的高涨,康有为认为“民智未开”,开议院为时过早。1898年,康有为在《应诏统筹全局折》中提出:设制度局,负责“审定全规,重立典法”,“撰叙仪制官制诸规则”,甚至“酌定宪法”;制度局议定章程之后,交由法律局、税计局、学校局、农商局等12个专局来负责执行;制度局成员由皇帝擢拔,对皇帝负责;议事程序是“派王大臣为总裁,体制平等,俾易商榷,每日值内,同共讨论”,最终由皇帝裁决。开制度局的建议得到了光绪皇帝的重视和支持,但遭到保守势力的反对,最终未能实现。

——摘编自《戊戌变法档案史料》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析康有为从主张设议院转向开制度局的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括康有为所设计的制度局的特点。(9分)

实战练习——三年真题参考答案

1、【答案】B

【解析】据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选B项;据材料可知双方都强调共和制度,排除A项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除

C项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除D项。

2、【答案】A

【解析】据材料“1915~1918年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选A项;国民革命运动是在1924—1927年,与材料时间不符,排除B项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除C项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除D项。

3、【答案】B

【解析】由材料“虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图”可知五四运动激发民众爱国热情,危机时刻以民族大义为重,爱国觉悟显著提高,故选B项;“趋于一致”表述过于绝对化,且材料讲述的是爱国意识的提高,并没有提及改造的道路,排除A项;资产阶级个人主义与社会主义集体主义相对立,文革时期对资产阶级个人主义进行了反思和批判,排除C项;各界都“接受了”表述过于绝对化,不符合史实,排除D项;

4、【答案】B

【解析】“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选B项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除A项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除C项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除D项。

5、【答案】(1)迫于外来压力作出的改革;均有富国强兵之目的;受到中央与地方势力的推动;以中体西用为指导思想,均涉及政治、经济、教育、军事等方面。

(2)涉及政治体制层面的改革;较为系统的新政改革方案;推动了清末新政的开展,对清末改革产生了重要的影响;未能使清政府摆脱社会危机与政治困境。

6、【答案】(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。

(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。

7、【答案】(1)减少变法的阻力;争取光绪皇帝的支持;自身认识的转变。

(2)变法的核心机构;注重维护皇帝权威;一定程度上具有议院的性质。

三、阶段历史特征

1895~1912年,改革和革命交织,资产阶级革命运动兴起和发展。

(一)政治上

1.改革成为晚清政府的基本国策

1901年,清政府宣布实行“新政”;1905年,排五大臣出国考察宪政,并于次年宣布“预备仿行宪政”;1911年,清政府成立内阁(“皇族内阁”)。晚清改革最终未能挽救清政府灭亡的命运。

2.资产阶级民主革命兴起,并成为历史发展的主流

列强侵华政策从“瓜分”转为“以华制华”,采取了扶植清王朝的政策,民族矛盾和阶级矛盾正式合流,清政府反动本质进一步暴露,资产阶级民主革命兴起。1911年辛亥革命爆发,1912年中华民国成立和颁布《中华民国临时约法》,确立了民主共和制,中国政治的近代化达到高峰,成为中国近现代史上的第一次历史巨变。

(二)经济上

1.民族工业获得了进一步发展

清末“新政”实行“奖励实业”的政策,进一步改善了民族工业发展的内部环境。20世纪初,在“新政”和群众性爱国运动的推动下,民族资本主义进一步发展,资产阶级队伍进一步壮大,为资产阶级民主革命的兴起奠定了阶级基础。

2.列强侵华策略改变,由军事侵略、政治瓜分变为扶植代理人加紧经济掠夺。

3.社会生活受西化影响明显

汽车、飞机等现代交通工具出现;辛亥革命前,中国铁路的基本格局奠定;服饰改革取得成果,出现了旗袍和中山装;《定军山》拍摄成功,标志着中国电影业正式起步。

(三)思想上

各种新思潮并存、竞争,资产阶级革命思潮逐渐成为新思潮的主流。

这一时期,改革思潮、立宪思潮、实业救国思潮和民主共和思潮并存。随着清政府统治危机的加深,资产阶级革命思潮(民主共和)逐渐成为新思潮的主流。

四、核心考点梳理

(一)晚清时期列强对中国的侵略

1.

晚清时期列强发动的侵华战争和强签的不平等条约

侵华战争

起止时间

侵华国家

签订条约

攫取特权

危害

甲午战争

1894-1895

日本

《马关条约》

内地免税合法办厂

刺激列强野心,引起瓜分狂潮,大大加深半殖民地半封建程度

八国联军侵华战争

1900

英法德俄奥美日意

《辛丑条约》

要地驻兵权

清政府完全成为“洋人的朝廷”,半殖民地秩序完全形成。

2.晚清时期列强侵华的阶段特征

(1)19世纪末20世纪初

以军事侵略为先导,从瓜分中国的狂潮到实行“以华制华”的策略,由以商品输出为特征转向以资本输出为特征;建立侵略中国的联盟;侵略势力从深入中国内地到直接军事威胁清政府。

(2)总体特征

①国家:从一国到多国;②规模:越来越大;③范围:从沿海到内地、再到边疆;④方式:由商品输出为主到资本输出为主;⑤手段:有武装侵略到“以华制华”。

3.

晚清时期列强侵华的双重影响

(1)主要危害

侵犯了中国的主权,使中国沦为半殖民地半封建社会;给中国人民带来深重的灾难;造成中国社会经济发展长期落后。

(2)客观进步作用

加强了中国和世界的联系,使中国纳入资本主义世界市场体系;瓦解了自然经济,诱导中国民族工业的产生,促使中国由传统农业文明向近代工业文明的转变;促进了先进中国人的觉醒和民族意识的增强;冲击了中国传统的物质生活和社会习俗,客观上促进了中国社会习俗的近代化。

4.戊戌变法

(1)背景:甲午战争后,帝国主义掀起瓜分中国在狂潮,中国面临严重的民族危机;民族资本主义的初步发展,壮大了民族资产阶级的队伍。

(2)代表人物:康有为、梁启超、谭嗣同等。

(3)主张:实行变法,兴民权,实行君主立宪,发展资本主义经济,学习西方科技文化。

(4)评价:戊戌变法是一次由上而下的资产阶级改良运动,在社会上起了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播;挽救民族危亡、发展资本主义的主张,符合历史发展趋势,具有进步爱国的意义。维新派缺乏反帝反封建的勇气,把希望寄托在没有实权的皇帝身上,脱离了广大群众,最终被顽固派镇压,证明资产阶级改良道路在中国行不通。

5.清末“新政”

(1)背景:八国联军侵华沉重打击了清政府内部的顽固势力;《辛丑条约》签订,列强正式确立“以华制华”的侵略政策。

(2)目的:获得列强支持,维护清朝统治。

(3)开始:1901年1月29日,清廷在西安发布变法谕旨,宣布参酌中西,实行新政。

(4)内容:振兴商务,奖励实业;编练新军;废科举,兴学堂,奖励留学;改革官制,修订刑律,整饬吏治,宣布实行宪政。

(5)评价:顺应了世界近代化历史潮流;促进了中国民族资本主义的发展;推动了20世纪初中国教育文化的发展;促进了人们思想观念的转变;为辛亥革命的爆发创造了某些条件。

6.辛亥革命

(1)背景:19世纪末20世纪初,中国民族危机日益严重,完全陷入半殖民地半封建社会的深渊;中国民族资本主义进一步发展,民族资产阶级队和革命知识分子伍壮大。

(2)领导人物:孙中山、黄兴等。

(3)革命纲领:以暴力推翻清政府,建立资产阶级共和国(驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权和三民主义)。

(4)革命性质:中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

(5)历史作用:推翻了清朝统治,结束了两千多年的君主专制政体;建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利。从此,民主共和观念深入人心;打击了帝国主义在中国的殖民统治,为中国民族资本主义的发展创造了条件。

(6)教训:没有提出彻底反帝反封建的革命纲领;未能发动广大农民群众。

(二)民族工业的曲折发展

1、民族工业的初步发展

1.原因

(1)甲午战争后,帝国主义列强侵略,进一步破坏了中国的自然经济,为民族工业的发展创造了某些客观条件。

(2)为挽救民族危机,许多人呼吁“设厂自救”“① 实业救国 ”。?

(3)清政府也调整政策,放宽对民间办厂的限制,谕令各省办厂。

2.代表:(1)代表:张謇 创办的大生纱厂;荣德生、荣宗敬创办的保兴面粉厂;等。?

(2)影响:资产阶级在甲午战后大力投资民族工商业,使民族工业获得了初步发展,为戊戌变法和辛亥革命的兴起提供了条件。

(3)评价:民族资产阶级主张发展实业来挽救民族危亡,具有爱国和进步意义。在“实业救国”思潮影响下,民族工商业有了进一步发展,有利于改变中国的经济结构,为政治变革与思想革新提供了经济基础和阶级基础,对帝国主义经济侵略也起了一定抵制作用。?但不改变半殖民地半封建的社会性质,“实业救国”注定要失败。

2、民族工业出现“短暂的春天”

1.条件:民国建立鼓舞了民族资产阶级;民国政府颁布法令,奖励实业;“实业救国”和群众爱国运动的推动;民族资本家的努力;西方列强暂时放松了对华经济侵略。

2.时间:一战期间。

3.影响:一定程度上抵制了列强的经济扩张;为五四运动和中共成立创造了条件。

4.特点:(1)以轻工业为主,重工业基础薄弱,没有形成独立完整的工业体系。?

(2)在一些主要工业部门中,外国资本超过民族资本。

(3)传统经济形成占绝对优势地位。

5.近代民族工业曲折发展历程的历史启示

①帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫束缚,是阻碍民族工业发展的主要因素。

②要实现近代化,必须实现民族独立,国家独立是民族经济振兴的基本前提。

③善于抓住有利的国际机遇是振兴民族经济的重要策略。一战期间的短暂春天正是抓住有利的国际机遇而实现发展的重要保证。

④优化投资环境,减少垄断经营。近代官僚资本的垄断经营成为民族资本主义发展的一重大障碍。

⑤保证充足资金,以科技为先导。近代中国民族经济举步维艰的一个重要原因是资金少、技术力量弱、对外依赖性强。

(三)中国近代前期三次思想解放潮流

1.异同点比较

思想解放潮流

项目

维新思想

民主共和思想

新文化运动

不同

斗争对象

封建顽固势力

保皇派

北洋军阀政府及封建思想核心儒家思想

领导力量

资产阶级维新派

资产阶级革命派

资产阶级激进派

主要内容

宣传资产阶级维新思想,走实现君主立宪制的改良道路

传播资产阶级民主共和思想,走实现民主共和制的革命道路

宣传资产阶级民主科学思想,希望实行资产阶级的民主政治

历史作用

为戊戌变法奠定了思想基础

为辛亥革命奠定了思想基础

为旧民主主义向新民主主义革命过渡和五四运动爆发奠定了思想基础

相同

基础

都建立在民族资本主义发展的基础上

性质

都是资产阶级领导的反封建斗争

作用

都促进了资产阶级民主运动的发展

2.中国近代思想解放潮流的规律性认识

(1)背景:①经济上:民族资本主义经济的发展;②政治上:民族危机的出现和加深,资产阶级力量发展壮大;③思想上:西方资本主义思想文化的不断传入。

(2)阶段:①从鸦片战争至甲午战争:地主阶级学“器物”;②从戊戌变法至20世纪初:资产阶级学“制度”;③从1915年至1919年:资产阶级学“思想文化”。

(3)特征:

①主题:学习西方与救亡图存相结合,体现出反封建反侵略的性质;

②内容、广度与深度:学习西方经历了由浅入深、由表及里,由器物到制度再到思想文化层面的过程;

③方向:从学习西方(以英美为师)到“以俄为师”的转变,经历了由被动接受到主动选择的过程;

④过程:是中国传统文化与西方文化不断碰撞交融的过程,呈现出新旧过渡的特点。

(4)不断深入的原因:

①经济角度:经济结构和阶级结构的变化(自然经济逐渐解体,西方先进生产方式的传入,民族资本主义经济的发展)。

②政治角度:民族危机、统治危机的出现与加深,新兴力量的兴起与壮大;统治阶级内部的分化。

③思想角度:西方文明的传入,冲击了传统的思想观念;人们思想观念的解放。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录