2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代经典文化》《原君》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代经典文化》《原君》课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-16 11:13:21 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

高二语文

中国经典文化研读

第六单元

家国天下

原

君

【教学目的】

一、初步了解我国明末清初时期民主启蒙思想发展的情

况;了解民主启蒙思想家黄宗羲的生平及其思想。

二、积累有关文言文知识,提高阅读浅易文言文的能力。

三、学习运用历史上详实的事例和对比论证的方法;

四、理解作者对君主罪恶的不满,了解作者对当时社会

政治的深刻剖析和真知灼见。

解

题

“原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣”。

原乃推求、推究之义。

所谓“原君”,就是推究为君之道。

明朝灭亡,另一个号称“中央帝国”的王朝——满清走向了它的“辉煌”。这个时期,帝制正盛,风雨如磐,谁要是对“天子”有一点点“不敬”,那就是“大逆不道”。而就是有这样一个人,在这腥风血雨、黑色恐怖的岁月,竟大胆地喊出“为天下之大害者,君而已矣”的口号,鼓舞人民把人君打翻在地,掷其皇冠,摧其御座,这是何等的勇气,何等的气魄!要知道,这可是轻则系身囹圄,重则身首异处、惨遭灭门的“罪行”啊!

喊出这个口号的人,

就是黄宗羲。

?

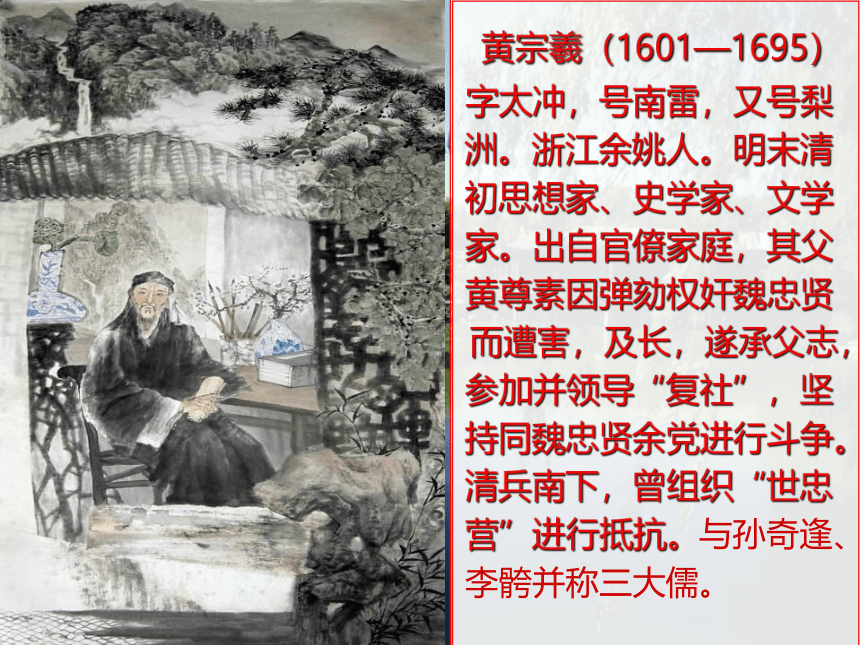

黄宗羲(1601—1695)

字太冲,号南雷,又号梨

洲。浙江余姚人。明末清

初思想家、史学家、文学

家。出自官僚家庭,其父

黄尊素因弹劾权奸魏忠贤

而遭害,及长,遂承父志,

参加并领导“复社”,坚

持同魏忠贤余党进行斗争。

清兵南下,曾组织“世忠

营”进行抵抗。与孙奇逢、

李骻并称三大儒。

明亡以后,多次拒绝清廷征召,于隐居中专事著述讲学。所持政治思想主张,具有鲜明的民主色彩,曾大胆指出:“为天下之大害者,君而已矣”,并倡以“天下之法”代替“一家之法”,对清末改良主义维新派和资产阶级革命派以一定影响。

在文学方面,面对当时激烈的民族矛盾,极力主张反映历史现实,抒写真情实感,反对明代“七子”的模拟之风。所作诗文,多表现高尚节操之作。除《明夷待访录》单刊成集外,有《宋元学案》《明儒学案》《南雷文案》等。今人又编有《黄梨洲文集》。

思想与成就

反对君主以一人私天下,作出“为天下之大害者,君而已矣”的大胆结论,认为“天子之所是未必是,天子之所非未必非”,“天下之治乱不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”(《明夷待访录·原臣》)。

主张改革土地、赋税制度,反对传统的重农轻工商观点,强调工商皆为本。其政治历史观,在当时具有进步意义。

文学方面,强调诗文必须反映现实,表达真情实感。

史学成就尤大,撰有中国第一部学术史《明儒学案》,开浙东史学研究之风气。

还有《明夷待访录》、《南雷文案》等著作。

文本探究

1.原文段落朗读

2.通读译文

3.语言点归纳

4.问题探究

1.有生之初,人各自私也,人各自利也。天下有公利而莫或兴之,有公害而莫或除之。有人者出,不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害。此其人之勤劳,必千万于天下之人。夫以千万倍之勤劳,则己又不享其利,必非天下之人情所欲居也。故古人之君,量而不欲入者,许由、务光是也;入而又去之者,尧、舜是也;初不欲入而不得去者,禹是也。岂古之人有所异哉?好逸恶劳,亦犹夫人之情也。

自有人类的那一天,人们就各人只管自己的私事,只谋自己的利益。世上有公共的利益却没有人去兴办;有公共的祸害却没有人去革除。有这样一个人出来,不把个人的私利看作利益,而是使天下人都得到利益;不把个人的害处看作害处,而是使天下人都免除害处。这个人的辛勤劳作,必相当于一般天下人的千万倍。付出千万倍的辛劳,却又得不得利益,就天下人的本性来说,必然不愿意处在那个地位。所以,在古代,人的君主这个位置,考虑了而不愿意就位的,有许由、务光这些人;就位而又离去的,有尧、舜这些人;当初不愿就位,而终于无法离去的,有禹这个人。难道古人有什么特异之处吗?好逸恶劳,也和普通人的本性一样啊。?

人各自私也,人各自利也

天下有公利而莫或兴之

夫以千万倍之勤劳

亦犹夫人之情也

古今异义

没有什么人

发语词

如同

所有人(古今异义)

第一段:从本源上考察君主的产生。提出对君主职责的独特见解,指出君主的天职在于“为天下人兴利释害”。为下文对比做铺垫。

???

问题1:从历史唯物主义观点出发,你怎样认识古之人君不愿为君?

“有人者出,不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害。”这里点出了两层意思:一是君主产生的原因是顺应时势,凭自己的辛劳赢得了大家的拥戴,二是君主天然的职责在于为天下人兴利除害。正是因为有了这样的职责,所以古时候做君主是很辛苦的,“此其人之勤劳,必千万于天下之人”。人都是好逸恶劳的,可是“以千万倍之勤劳,而己又不享其利”,可见,做君主是要有些牺牲精神的。

所以我们会看到古人对于君主,有经过思量而不愿意就位的,有就了位而又放弃的,有起初不肯就位可到底推辞不掉的。这是古人对于君位的态度,为下面叙述后世之君做了铺垫。

不客观

2.后之为人君者不然。以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可。使天下之人不敢自私,不敢自利,以我之大私为天下之公。始而惭焉,久而安焉,视天下为莫大之产业,传之子孙,受享无穷。汉高帝所谓“某业所就,孰与仲多”者,其逐利之情,不觉溢之于辞矣。

后世做人君的却不是这样。他们以为分派天下利害的权力都出于我自己,我把天下的利益都归于自己,把天下的害处都归于他人,也没有什么不可心以的。(他们)使天下人不敢自私,不敢自利,而把我的私利作为天下的公利;开始还感到惭愧,时间一久就心安理得了,把天下看作自己再大不过的产业,传给子孙,享受无穷。汉高祖所说的“我所成就的家业,同老二相比谁多”这句话,那种追逐私利的心情不觉已充分表现在言语之中了。?

后之为人君者不然

某业所就,孰与仲多

这样

与……比怎么样

第二段:“后之为人君者”的表现。

补充刘邦故事

高祖为人,常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮,好酒及色。常从王媪、武负贳酒,醉卧,武负、王媪见其上常有龙,怪之。高祖每酤留饮,酒雠数倍。及见怪,岁竟,此两家常折券弃责。

未央宫成。高祖大朝诸侯群臣,置酒未央前殿。高祖奉玉卮,起为太上皇寿,曰:「始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。今某之业所就孰与仲多?」殿上群臣皆呼万岁,大笑为乐。

问题2:后之人君把天下当作自己的产业,在长期过程中,其思想情态发生了什么变化?

这一段运用了哪些论证方法?

惭---安----视为当然

对比、例证、引用

????

3.此无他,古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:“我固为子孙创业也。”其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣!向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎?

(译文3)这没有别的(原因),古时把天下人放在主要位置,君主放在从属位置;凡君主毕生经营的一切,都是天下人的。现在把君主放在主要位置,把天下人放在从属位置;所有使天下没有一个地方得到安宁的原因,都在于有了君主。因此,在他未得到君位的时候,屠杀、残害天下的生命,拆散天下人的子女,来求得个人的产业,对此竟不感到凄惨,说:“我原是为子孙后代创业啊。”他在取得君位以后,敲榨、剥取天下人的骨髓,拆散天下人的子女,以供个人放纵的享乐,(把这)看成应当如此,说:“这是我产业的利息呀。”然而成为天下大害的,不过是君主罢了,当初假使没有君主,人们还能各管各的私事,各得各的利益。唉!设置君主的原因和道理,原来就是这样的吗??

凡君之所毕世而经营者,为天下也

是

凡天下之无地而得安宁者,为君也

因为

曾不惨然

乃、竟

然则为天下之大害者

这样……那么

第三段:探究“为君者”前后变化的根源.

问题3:找出本段中的两处对比。通过对比,作者得出了什么结论?

作者痛斥了封建帝王专制的罪恶,并发出振聋发聩的呐喊---君为天下之大害,废除干扰百姓生活的君主专制,还百姓“自私自利”的生存权利。

4.古者天下之人爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也天下之人,怨恶其君,视之如寇仇,名之为独夫,固其所也。而小儒规规焉以君臣之义无所逃于天地之间,至桀纣之暴,犹谓汤武不当诛之,而妄传伯夷、叔齐无稽之事,乃兆人万姓崩溃之血肉,曾不异夫腐鼠。岂天地之大,于兆人万姓之中,独私其一人一姓乎?是故武王圣人也,孟子之言,圣人之言也。后世之君,欲以如父如天之空名,禁人之窥伺者,皆不便于其言,至废孟子而不立,非导源于小儒乎?

古时候,天下人爱戴自己的君主,把他们比作父亲,把他们比作天,实在不算过分。现在天下人怨恨、憎恶自己的君主,把他们看作仇敌,称他们为独夫,这原是他们应当得到的。可是那些眼光短浅的读书人,却拘谨地认为,君臣之间的伦理关系无法逃脱于天地之间,甚至对于桀、纣那样的暴君,也认为汤、武不应当去讨伐他们,因而虚妄地传说伯夷、叔齐那些无可查考的故事,看待千千万万百姓的血肉崩溃的躯体,竟然和腐臭的老鼠一样。难道天地这么大,在千千万万天下人中,唯独(应当)偏爱君主一人一家吗?因此(讨伐纣王的)武王是圣人;孟子(肯定武王伐纣)的言论,是圣人的言论。后世的君主,想要用自己“如父如天”一类的空名来禁绝他人暗中看机会夺取君位,都感到孟子的话对自己不利,甚至废除孟子的祭祀,这根由不是从眼光短浅的读书人那里来的吗??

视之如寇仇

而妄传伯夷、叔齐无稽之事

独私其一人一姓乎

强盗、仇敌

不可查考

偏爱

第四段:对粉饰君主的小儒们加以痛斥。

问题4:本段从哪方面进行了对比?文中批评了什么人?为什么要批评他们?

百姓对待古今人君的态度

小儒们

维护君主专制统治的封建纲常观念

反抗和批

判精神

人物

行为

直接原因

根本原因

许由

务光

去而不入

勤千万倍

不享其利

非人情所欲居

明乎为君之职分

尧、舜、

入而又去

禹

入而不得去

汉高祖

利“产业”沾沾自喜

以天下为莫大之产业

不明为君之职分

明太祖

保“产业”丧心病狂

崇祯帝

失“产业”栖栖遑遑

桀纣

享“产业”残暴荒淫

小儒

妄传言为虎作伥

举例论证

拓展:

现在人民当家作主,早已废除了君主,这篇文章对我们的现实生活有怎样的启示?

古今异义

自私

古义:自己的私事

今义:只顾自己的利益

公害

古义:公共的祸害

今义:比喻对公共有害的事物

判断下列句式,并翻译句子

(1)视天下为莫大产业,传之子孙

(省略句,介词“于”)

把天下看作自己再大不过的产业,

传给子孙

(2)某业所就,孰与仲多

(固定句式,孰与:与……相比

哪一个更

……

)

我所成就的家业,跟二哥相比谁多

总

结

1.内容总结:阐述君主职责在于为天下人兴利释害,批判君主以天下为私的种种罪恶,表现出废除封建君主专制的进步倾向。

2.艺术特色:对比论证,揭批深刻。

作

业

1.

总结重点字词、句式。

2.

根据课堂拓展的内容运用举例、

对比论证的方法写300字左右

的一段议论。

高二语文

中国经典文化研读

第六单元

家国天下

原

君

【教学目的】

一、初步了解我国明末清初时期民主启蒙思想发展的情

况;了解民主启蒙思想家黄宗羲的生平及其思想。

二、积累有关文言文知识,提高阅读浅易文言文的能力。

三、学习运用历史上详实的事例和对比论证的方法;

四、理解作者对君主罪恶的不满,了解作者对当时社会

政治的深刻剖析和真知灼见。

解

题

“原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣”。

原乃推求、推究之义。

所谓“原君”,就是推究为君之道。

明朝灭亡,另一个号称“中央帝国”的王朝——满清走向了它的“辉煌”。这个时期,帝制正盛,风雨如磐,谁要是对“天子”有一点点“不敬”,那就是“大逆不道”。而就是有这样一个人,在这腥风血雨、黑色恐怖的岁月,竟大胆地喊出“为天下之大害者,君而已矣”的口号,鼓舞人民把人君打翻在地,掷其皇冠,摧其御座,这是何等的勇气,何等的气魄!要知道,这可是轻则系身囹圄,重则身首异处、惨遭灭门的“罪行”啊!

喊出这个口号的人,

就是黄宗羲。

?

黄宗羲(1601—1695)

字太冲,号南雷,又号梨

洲。浙江余姚人。明末清

初思想家、史学家、文学

家。出自官僚家庭,其父

黄尊素因弹劾权奸魏忠贤

而遭害,及长,遂承父志,

参加并领导“复社”,坚

持同魏忠贤余党进行斗争。

清兵南下,曾组织“世忠

营”进行抵抗。与孙奇逢、

李骻并称三大儒。

明亡以后,多次拒绝清廷征召,于隐居中专事著述讲学。所持政治思想主张,具有鲜明的民主色彩,曾大胆指出:“为天下之大害者,君而已矣”,并倡以“天下之法”代替“一家之法”,对清末改良主义维新派和资产阶级革命派以一定影响。

在文学方面,面对当时激烈的民族矛盾,极力主张反映历史现实,抒写真情实感,反对明代“七子”的模拟之风。所作诗文,多表现高尚节操之作。除《明夷待访录》单刊成集外,有《宋元学案》《明儒学案》《南雷文案》等。今人又编有《黄梨洲文集》。

思想与成就

反对君主以一人私天下,作出“为天下之大害者,君而已矣”的大胆结论,认为“天子之所是未必是,天子之所非未必非”,“天下之治乱不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”(《明夷待访录·原臣》)。

主张改革土地、赋税制度,反对传统的重农轻工商观点,强调工商皆为本。其政治历史观,在当时具有进步意义。

文学方面,强调诗文必须反映现实,表达真情实感。

史学成就尤大,撰有中国第一部学术史《明儒学案》,开浙东史学研究之风气。

还有《明夷待访录》、《南雷文案》等著作。

文本探究

1.原文段落朗读

2.通读译文

3.语言点归纳

4.问题探究

1.有生之初,人各自私也,人各自利也。天下有公利而莫或兴之,有公害而莫或除之。有人者出,不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害。此其人之勤劳,必千万于天下之人。夫以千万倍之勤劳,则己又不享其利,必非天下之人情所欲居也。故古人之君,量而不欲入者,许由、务光是也;入而又去之者,尧、舜是也;初不欲入而不得去者,禹是也。岂古之人有所异哉?好逸恶劳,亦犹夫人之情也。

自有人类的那一天,人们就各人只管自己的私事,只谋自己的利益。世上有公共的利益却没有人去兴办;有公共的祸害却没有人去革除。有这样一个人出来,不把个人的私利看作利益,而是使天下人都得到利益;不把个人的害处看作害处,而是使天下人都免除害处。这个人的辛勤劳作,必相当于一般天下人的千万倍。付出千万倍的辛劳,却又得不得利益,就天下人的本性来说,必然不愿意处在那个地位。所以,在古代,人的君主这个位置,考虑了而不愿意就位的,有许由、务光这些人;就位而又离去的,有尧、舜这些人;当初不愿就位,而终于无法离去的,有禹这个人。难道古人有什么特异之处吗?好逸恶劳,也和普通人的本性一样啊。?

人各自私也,人各自利也

天下有公利而莫或兴之

夫以千万倍之勤劳

亦犹夫人之情也

古今异义

没有什么人

发语词

如同

所有人(古今异义)

第一段:从本源上考察君主的产生。提出对君主职责的独特见解,指出君主的天职在于“为天下人兴利释害”。为下文对比做铺垫。

???

问题1:从历史唯物主义观点出发,你怎样认识古之人君不愿为君?

“有人者出,不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害。”这里点出了两层意思:一是君主产生的原因是顺应时势,凭自己的辛劳赢得了大家的拥戴,二是君主天然的职责在于为天下人兴利除害。正是因为有了这样的职责,所以古时候做君主是很辛苦的,“此其人之勤劳,必千万于天下之人”。人都是好逸恶劳的,可是“以千万倍之勤劳,而己又不享其利”,可见,做君主是要有些牺牲精神的。

所以我们会看到古人对于君主,有经过思量而不愿意就位的,有就了位而又放弃的,有起初不肯就位可到底推辞不掉的。这是古人对于君位的态度,为下面叙述后世之君做了铺垫。

不客观

2.后之为人君者不然。以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可。使天下之人不敢自私,不敢自利,以我之大私为天下之公。始而惭焉,久而安焉,视天下为莫大之产业,传之子孙,受享无穷。汉高帝所谓“某业所就,孰与仲多”者,其逐利之情,不觉溢之于辞矣。

后世做人君的却不是这样。他们以为分派天下利害的权力都出于我自己,我把天下的利益都归于自己,把天下的害处都归于他人,也没有什么不可心以的。(他们)使天下人不敢自私,不敢自利,而把我的私利作为天下的公利;开始还感到惭愧,时间一久就心安理得了,把天下看作自己再大不过的产业,传给子孙,享受无穷。汉高祖所说的“我所成就的家业,同老二相比谁多”这句话,那种追逐私利的心情不觉已充分表现在言语之中了。?

后之为人君者不然

某业所就,孰与仲多

这样

与……比怎么样

第二段:“后之为人君者”的表现。

补充刘邦故事

高祖为人,常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮,好酒及色。常从王媪、武负贳酒,醉卧,武负、王媪见其上常有龙,怪之。高祖每酤留饮,酒雠数倍。及见怪,岁竟,此两家常折券弃责。

未央宫成。高祖大朝诸侯群臣,置酒未央前殿。高祖奉玉卮,起为太上皇寿,曰:「始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。今某之业所就孰与仲多?」殿上群臣皆呼万岁,大笑为乐。

问题2:后之人君把天下当作自己的产业,在长期过程中,其思想情态发生了什么变化?

这一段运用了哪些论证方法?

惭---安----视为当然

对比、例证、引用

????

3.此无他,古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:“我固为子孙创业也。”其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣!向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎?

(译文3)这没有别的(原因),古时把天下人放在主要位置,君主放在从属位置;凡君主毕生经营的一切,都是天下人的。现在把君主放在主要位置,把天下人放在从属位置;所有使天下没有一个地方得到安宁的原因,都在于有了君主。因此,在他未得到君位的时候,屠杀、残害天下的生命,拆散天下人的子女,来求得个人的产业,对此竟不感到凄惨,说:“我原是为子孙后代创业啊。”他在取得君位以后,敲榨、剥取天下人的骨髓,拆散天下人的子女,以供个人放纵的享乐,(把这)看成应当如此,说:“这是我产业的利息呀。”然而成为天下大害的,不过是君主罢了,当初假使没有君主,人们还能各管各的私事,各得各的利益。唉!设置君主的原因和道理,原来就是这样的吗??

凡君之所毕世而经营者,为天下也

是

凡天下之无地而得安宁者,为君也

因为

曾不惨然

乃、竟

然则为天下之大害者

这样……那么

第三段:探究“为君者”前后变化的根源.

问题3:找出本段中的两处对比。通过对比,作者得出了什么结论?

作者痛斥了封建帝王专制的罪恶,并发出振聋发聩的呐喊---君为天下之大害,废除干扰百姓生活的君主专制,还百姓“自私自利”的生存权利。

4.古者天下之人爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也天下之人,怨恶其君,视之如寇仇,名之为独夫,固其所也。而小儒规规焉以君臣之义无所逃于天地之间,至桀纣之暴,犹谓汤武不当诛之,而妄传伯夷、叔齐无稽之事,乃兆人万姓崩溃之血肉,曾不异夫腐鼠。岂天地之大,于兆人万姓之中,独私其一人一姓乎?是故武王圣人也,孟子之言,圣人之言也。后世之君,欲以如父如天之空名,禁人之窥伺者,皆不便于其言,至废孟子而不立,非导源于小儒乎?

古时候,天下人爱戴自己的君主,把他们比作父亲,把他们比作天,实在不算过分。现在天下人怨恨、憎恶自己的君主,把他们看作仇敌,称他们为独夫,这原是他们应当得到的。可是那些眼光短浅的读书人,却拘谨地认为,君臣之间的伦理关系无法逃脱于天地之间,甚至对于桀、纣那样的暴君,也认为汤、武不应当去讨伐他们,因而虚妄地传说伯夷、叔齐那些无可查考的故事,看待千千万万百姓的血肉崩溃的躯体,竟然和腐臭的老鼠一样。难道天地这么大,在千千万万天下人中,唯独(应当)偏爱君主一人一家吗?因此(讨伐纣王的)武王是圣人;孟子(肯定武王伐纣)的言论,是圣人的言论。后世的君主,想要用自己“如父如天”一类的空名来禁绝他人暗中看机会夺取君位,都感到孟子的话对自己不利,甚至废除孟子的祭祀,这根由不是从眼光短浅的读书人那里来的吗??

视之如寇仇

而妄传伯夷、叔齐无稽之事

独私其一人一姓乎

强盗、仇敌

不可查考

偏爱

第四段:对粉饰君主的小儒们加以痛斥。

问题4:本段从哪方面进行了对比?文中批评了什么人?为什么要批评他们?

百姓对待古今人君的态度

小儒们

维护君主专制统治的封建纲常观念

反抗和批

判精神

人物

行为

直接原因

根本原因

许由

务光

去而不入

勤千万倍

不享其利

非人情所欲居

明乎为君之职分

尧、舜、

入而又去

禹

入而不得去

汉高祖

利“产业”沾沾自喜

以天下为莫大之产业

不明为君之职分

明太祖

保“产业”丧心病狂

崇祯帝

失“产业”栖栖遑遑

桀纣

享“产业”残暴荒淫

小儒

妄传言为虎作伥

举例论证

拓展:

现在人民当家作主,早已废除了君主,这篇文章对我们的现实生活有怎样的启示?

古今异义

自私

古义:自己的私事

今义:只顾自己的利益

公害

古义:公共的祸害

今义:比喻对公共有害的事物

判断下列句式,并翻译句子

(1)视天下为莫大产业,传之子孙

(省略句,介词“于”)

把天下看作自己再大不过的产业,

传给子孙

(2)某业所就,孰与仲多

(固定句式,孰与:与……相比

哪一个更

……

)

我所成就的家业,跟二哥相比谁多

总

结

1.内容总结:阐述君主职责在于为天下人兴利释害,批判君主以天下为私的种种罪恶,表现出废除封建君主专制的进步倾向。

2.艺术特色:对比论证,揭批深刻。

作

业

1.

总结重点字词、句式。

2.

根据课堂拓展的内容运用举例、

对比论证的方法写300字左右

的一段议论。

同课章节目录