第一讲 岩石圈与地表形态的变化

图片预览

文档简介

沭阳府苑中学高三年级地理二轮复习导学案

编写人:刘小平 编写时间:2012-3-19

【课题】专题二 自然地理事物的运动规律 第一讲 岩石圈与地表形态的变化

【考点】1.地壳的物质循环。

2.地表形态变化的内外力因素。

【自主学习】

岩石圈的物质循环过程

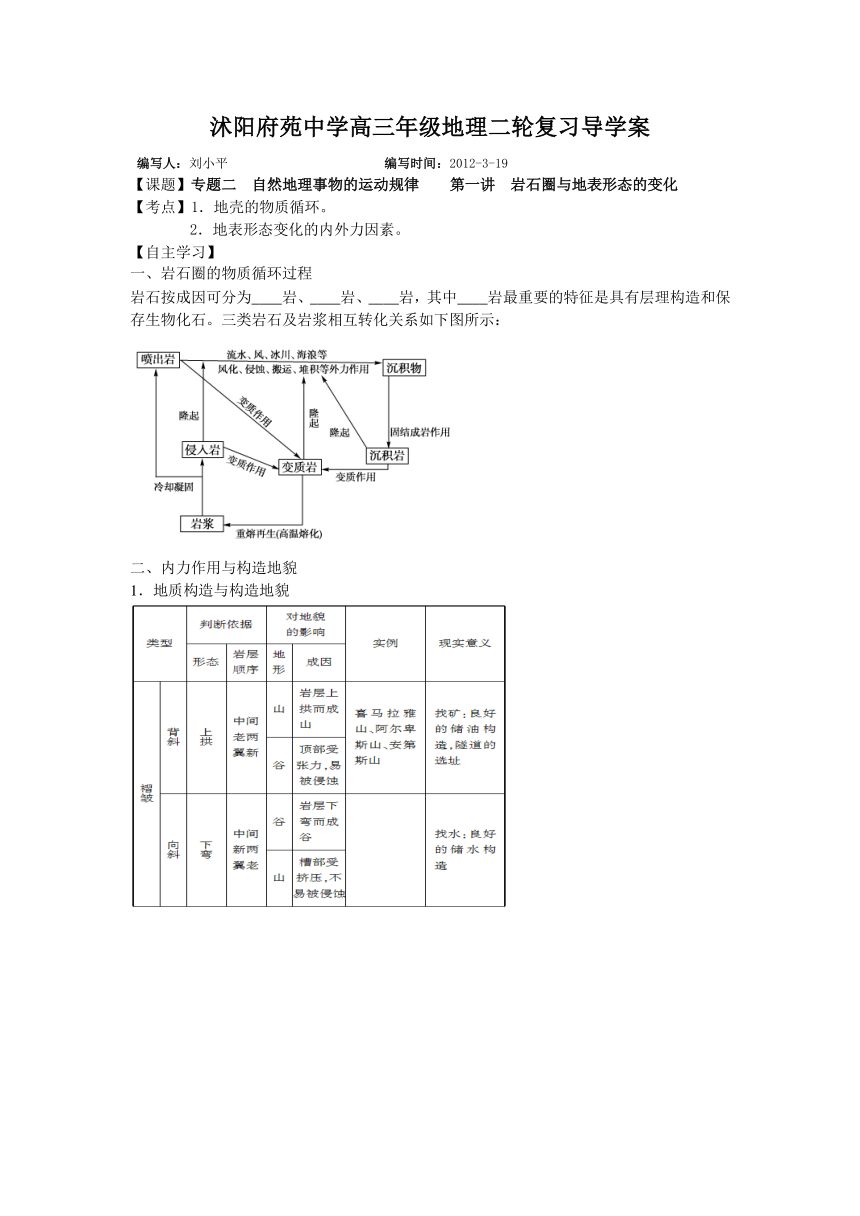

岩石按成因可分为____岩、____岩、____岩,其中____岩最重要的特征是具有层理构造和保存生物化石。三类岩石及岩浆相互转化关系如下图所示:

二、内力作用与构造地貌

1.地质构造与构造地貌

2.判断背斜和向斜构造的方法

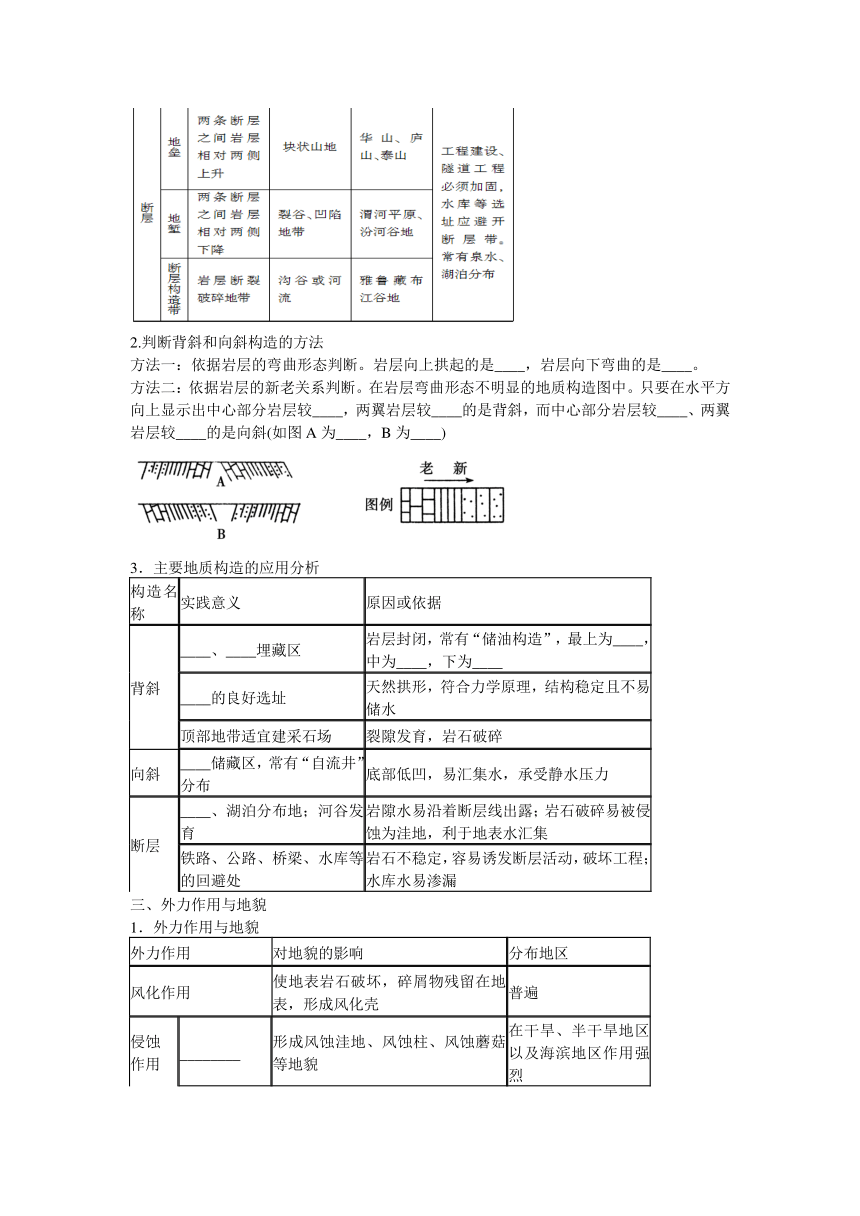

方法一:依据岩层的弯曲形态判断。岩层向上拱起的是____,岩层向下弯曲的是____。

方法二:依据岩层的新老关系判断。在岩层弯曲形态不明显的地质构造图中。只要在水平方向上显示出中心部分岩层较____,两翼岩层较____的是背斜,而中心部分岩层较____、两翼岩层较____的是向斜(如图A为____,B为____)

3.主要地质构造的应用分析

构造名称 实践意义 原因或依据

背斜 ____、____埋藏区 岩层封闭,常有“储油构造”,最上为____,中为____,下为____

____的良好选址 天然拱形,符合力学原理,结构稳定且不易储水

顶部地带适宜建采石场 裂隙发育,岩石破碎

向斜 ____储藏区,常有“自流井”分布 底部低凹,易汇集水,承受静水压力

断层 ____、湖泊分布地;河谷发育 岩隙水易沿着断层线出露;岩石破碎易被侵蚀为洼地,利于地表水汇集

铁路、公路、桥梁、水库等的回避处 岩石不稳定,容易诱发断层活动,破坏工程;水库水易渗漏

三、外力作用与地貌

1.外力作用与地貌

外力作用 对地貌的影响 分布地区

风化作用 使地表岩石破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳 普遍

侵蚀作用 ________ 形成风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇等地貌 在干旱、半干旱地区以及海滨地区作用强烈

________侵(溶)蚀 “V”形谷、河湾、槽形谷等;溶洞及钟乳石、石笋、石柱等喀斯特地貌 河流影响地区

冰川侵蚀 形成冰斗、角峰、U形谷 高山和高纬度地区

海浪侵蚀 形成海蚀地貌 滨海地带

搬运 为堆积地貌的发育输送了大量物质

堆积作用 冰川堆积 颗粒大小不分,杂乱堆积,形成冰碛地貌 高山地区和高纬地区

________ 形成洪积冲积平原 沉积物颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,具有分选性 山口和河流的中下游

________ 形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和黄土堆积 干燥内陆及邻近地区

海浪沉积 形成沙滩等海岸地貌 滨海地带

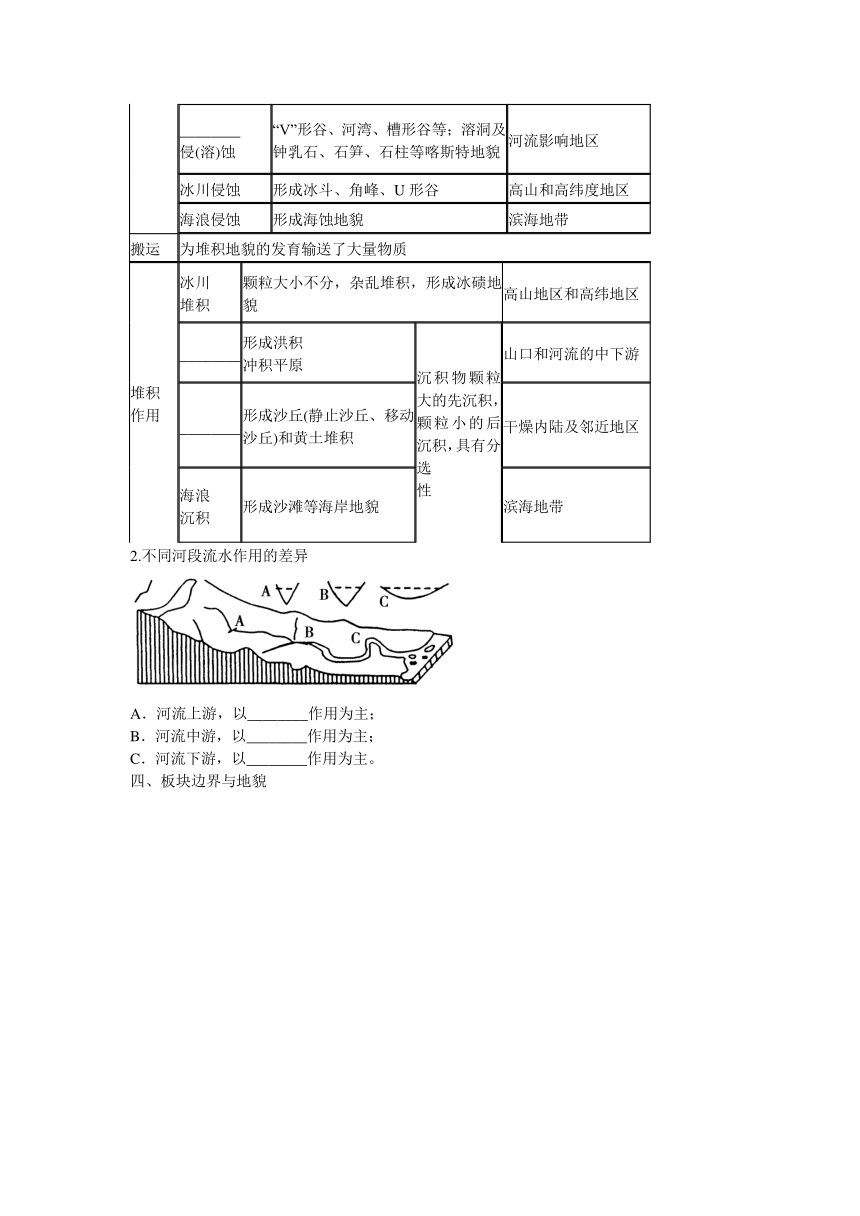

2.不同河段流水作用的差异

A.河流上游,以________作用为主;

B.河流中游,以________作用为主;

C.河流下游,以________作用为主。

四、板块边界与地貌

五、地壳变动过程的判读

1.若地层呈水平状态,并且从下到上依次由老到新连续排列,说明在相应地质年代里,地壳稳定下沉,地理环境没有发生明显变化。

2.若地层出现倾斜甚至颠倒,说明地层形成后,因地壳________运动使岩层发生褶皱,地层颠倒是因为地壳运动剧烈,岩层强烈褶皱所致。

3.若地层出现缺失,形成原因可能有:一是缺失地层所代表的时代,发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;二是当地开始有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被剥蚀完毕;三是当时当地气候变化,没有了沉积物来源。

4.若上下两套岩层之间有明显的侵蚀面存在,说明下部岩层形成后,该地地壳平稳抬升或褶皱隆起上升,地层遭受外力侵蚀而成。若侵蚀面上覆新的岩层,是因为以后该地地壳下沉或相邻地区上升而成;若侵蚀面上部为风化壳,是由于地壳上升后一直在遭受外力侵蚀。

5.若地层中有侵入岩存在,说明围岩形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动____于围岩形成时代。

六、地形对人类活动的影响

1.地形对聚落分布的影响

地形区 聚落分布 原因 聚落形状

高原 深切河谷两岸狭窄的河漫滩平原 地势低、气候温暖;土壤肥沃,水资源丰富 多呈带状

山区 洪积扇、冲积扇和河漫滩平原 地势平坦,地下水或地表水资源比较丰富,有肥沃的土壤 呈明显的条带状

平原 聚落分布最为密集,有的沿河发展,形成沿河聚落带;有的沿海发展,形成沿海聚落带 地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富;河网密布,有便捷的内河航运和海上运输 带状、团状

2.地形对交通线路分布的影响

在不同的地形区内,交通线路呈现出不同的布局和形态特征。

地形 限制因素 线路密度 线路形态 工程造价

平原 ________ 大 网状分布 低

山区 ________ 小 呈“____”字形 高

【典例剖析】

【例1】 (2011·江苏)某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进,进行野外地理考察。该同学利用手持GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图1是考察线路地质剖面图,图2是GPS所记录的位置分布图。据此回答(1)~(2)题。

(1)上图中①、②、③所对应的地质构造依次是( )

A.向斜、背斜和断层 B.断层、向斜和背斜

C.背斜、向斜和断层 D.背斜、断层和向斜

(2)与右图相对应的剖面图是( )

A.a图 B.b图 C.c图 D.d图

【例2】 (2011·山东)下图为我国北方某地区地貌景观示意图。读图回答(1)~(2)题。

(1)下列整治方式中合理的是

①甲处平整土地,提高土地质量

②乙处修建护坡堤,防止岸坡侵蚀

③丙处修建梯田,增加耕地面积

④丁处修建挡土坝,拦截泥沙及淤泥

A.①④ B.②③

C.③④ D.①②

(2)图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处主要由内力作用形成的是( )

Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ

【例3】 (2011·北京)下图为地处北纬50°附近欧洲中部的某聚落局部地区示意图。读图,回答第(1)~(2)题。

(1)图中( )

A.河流形成于距今2300万年前 B.①处经历了先侵蚀后沉积过程

C.②处地层由下到上是连续的 D.河流③处左岸侵蚀,右岸堆积

(2)该聚落( )

A.出现在图中所示断裂产生前 B.坐落在河流冲积平原上

C.自然景观以落叶阔叶林为主 D.居住区适宜向河滩扩展

【课堂检测】

2010年8月2日,在巴西首都巴西利亚召开的第34届世界遗产大会上,包括广东丹霞山、福建泰宁、湖南莨山、江西龙虎山、浙江江郎山、贵州赤水等6个丹霞地貌风景区申报的中国丹霞世界自然遗产,成为中国的第8项世界自然遗产。据此完成1~3题。

1.丹霞地貌的红色砂岩和砾岩按成因看,属于( )

A.侵入岩 B.喷出岩 C.变质岩 D.沉积岩

2.根据丹霞地貌的红色砂砾岩地层构造可推断( )

A.该砂砾岩形成于湿润的热带、亚热带地区

B.该砂砾岩形成于干旱、半干旱的温带

C.该砂砾岩形成于浅海环境

D.该砂砾岩形成于深海环境

3.在丹霞山最可能见到的景观是( )

A.风蚀柱 B.孤峰 C.峡谷 D.沙堤

【2012·山西大同学情调研】据中国之声《央广新闻》报道,拉丁美洲国家厄瓜多尔通古拉瓦火山2011年4月27日发生大规模火山爆发,致使多座机场关闭,千人紧急撤离。读图完成4一5题。

4. 组成该山体岩石的矿物直接来自

A.地表 B.地壳上部 C.地壳下部 D.地幔

5. 在岩石圈物质循环过程中,该山体岩石在地球表层可转化为

A.喷出岩 B.侵入岩 C.沉积岩 D.变质岩

【山东临沂2012·上学期期中考试】读右面某河流示意图,回答6~7题。

6.甲处地貌的形成与下列哪个因素无关( )

A.中游落差小 B.地转偏向力作用 C.河流含沙量大 D.入海口潮差小

7.造成乙现象最终消失的原因是( )

A.地壳运动 B.风化作用 C.侵蚀作用 D.堆积作用

【2012·辽宁辽南协作体期中考】读下面景观图片,回答8~9题。

8.甲图景观的形成突出反映了 ( )

A.地壳的水平运动 B.地壳的垂直运动

C.强烈的侵蚀作用 D.剧烈的火山活动

9.乙图中构造形成及出露形成景观的主要原因是 ( )

A.岩层受挤压后被侵蚀 B.岩层受挤压后经沉积

C.岩层受张裂后被搬运 D.岩层受张裂后经沉积

【2012·安徽省城名校一联考】图示地区为我国某地的地质剖面图和地表地貌剖面图,图中数字表示的是地层编号(1—5表示地层年代有老到新).据此回答10~12题。

10.图中所示地区最可能位于我国省区 ( )

A.新疆 B.福建 C.安徽 D.广东

11.下列关于图示地区的叙述不正确的是 ( )

A.该地水资源短缺 B.该地区曾经发生过强烈的地壳运动

C.图示地区的主导风向为偏南风D.图示区域有2个背斜,1个向斜,1个断层

12.如果图示的4号地层中含有石油,则最佳采油地点是 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2011·学海导航大联考)2011年3月11日13时46分,日本发生9.0级地震并引发海啸。被海啸冲走的木屋、汽车等形成长约111公里的“垃圾岛”,正漂向美国西岸。据此回答13~15题。

13.日本位于太平洋板块与亚欧板块的消亡边界。下列能证明日本位于消亡边界的是( )

A.日本群岛多地震 B.东侧有海沟分布

C.九州岛地层下陷 D.本州岛有玄武岩

14.关于“垃圾岛”的描述正确的是( )

①将引发北太平洋航线混乱 ②正沿寒流往东北方向漂流

③成为污染源,危及海洋生态 ④将对美国西岸造成核污染

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

15.实时监测“垃圾岛”形成、扩散所采用的技术主要是( )

A.全球定位系统 B.遥感 C.地理信息系统 D.数字地球

编写人:刘小平 编写时间:2012-3-19

【课题】专题二 自然地理事物的运动规律 第一讲 岩石圈与地表形态的变化

【考点】1.地壳的物质循环。

2.地表形态变化的内外力因素。

【自主学习】

岩石圈的物质循环过程

岩石按成因可分为____岩、____岩、____岩,其中____岩最重要的特征是具有层理构造和保存生物化石。三类岩石及岩浆相互转化关系如下图所示:

二、内力作用与构造地貌

1.地质构造与构造地貌

2.判断背斜和向斜构造的方法

方法一:依据岩层的弯曲形态判断。岩层向上拱起的是____,岩层向下弯曲的是____。

方法二:依据岩层的新老关系判断。在岩层弯曲形态不明显的地质构造图中。只要在水平方向上显示出中心部分岩层较____,两翼岩层较____的是背斜,而中心部分岩层较____、两翼岩层较____的是向斜(如图A为____,B为____)

3.主要地质构造的应用分析

构造名称 实践意义 原因或依据

背斜 ____、____埋藏区 岩层封闭,常有“储油构造”,最上为____,中为____,下为____

____的良好选址 天然拱形,符合力学原理,结构稳定且不易储水

顶部地带适宜建采石场 裂隙发育,岩石破碎

向斜 ____储藏区,常有“自流井”分布 底部低凹,易汇集水,承受静水压力

断层 ____、湖泊分布地;河谷发育 岩隙水易沿着断层线出露;岩石破碎易被侵蚀为洼地,利于地表水汇集

铁路、公路、桥梁、水库等的回避处 岩石不稳定,容易诱发断层活动,破坏工程;水库水易渗漏

三、外力作用与地貌

1.外力作用与地貌

外力作用 对地貌的影响 分布地区

风化作用 使地表岩石破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳 普遍

侵蚀作用 ________ 形成风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇等地貌 在干旱、半干旱地区以及海滨地区作用强烈

________侵(溶)蚀 “V”形谷、河湾、槽形谷等;溶洞及钟乳石、石笋、石柱等喀斯特地貌 河流影响地区

冰川侵蚀 形成冰斗、角峰、U形谷 高山和高纬度地区

海浪侵蚀 形成海蚀地貌 滨海地带

搬运 为堆积地貌的发育输送了大量物质

堆积作用 冰川堆积 颗粒大小不分,杂乱堆积,形成冰碛地貌 高山地区和高纬地区

________ 形成洪积冲积平原 沉积物颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,具有分选性 山口和河流的中下游

________ 形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和黄土堆积 干燥内陆及邻近地区

海浪沉积 形成沙滩等海岸地貌 滨海地带

2.不同河段流水作用的差异

A.河流上游,以________作用为主;

B.河流中游,以________作用为主;

C.河流下游,以________作用为主。

四、板块边界与地貌

五、地壳变动过程的判读

1.若地层呈水平状态,并且从下到上依次由老到新连续排列,说明在相应地质年代里,地壳稳定下沉,地理环境没有发生明显变化。

2.若地层出现倾斜甚至颠倒,说明地层形成后,因地壳________运动使岩层发生褶皱,地层颠倒是因为地壳运动剧烈,岩层强烈褶皱所致。

3.若地层出现缺失,形成原因可能有:一是缺失地层所代表的时代,发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;二是当地开始有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被剥蚀完毕;三是当时当地气候变化,没有了沉积物来源。

4.若上下两套岩层之间有明显的侵蚀面存在,说明下部岩层形成后,该地地壳平稳抬升或褶皱隆起上升,地层遭受外力侵蚀而成。若侵蚀面上覆新的岩层,是因为以后该地地壳下沉或相邻地区上升而成;若侵蚀面上部为风化壳,是由于地壳上升后一直在遭受外力侵蚀。

5.若地层中有侵入岩存在,说明围岩形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动____于围岩形成时代。

六、地形对人类活动的影响

1.地形对聚落分布的影响

地形区 聚落分布 原因 聚落形状

高原 深切河谷两岸狭窄的河漫滩平原 地势低、气候温暖;土壤肥沃,水资源丰富 多呈带状

山区 洪积扇、冲积扇和河漫滩平原 地势平坦,地下水或地表水资源比较丰富,有肥沃的土壤 呈明显的条带状

平原 聚落分布最为密集,有的沿河发展,形成沿河聚落带;有的沿海发展,形成沿海聚落带 地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富;河网密布,有便捷的内河航运和海上运输 带状、团状

2.地形对交通线路分布的影响

在不同的地形区内,交通线路呈现出不同的布局和形态特征。

地形 限制因素 线路密度 线路形态 工程造价

平原 ________ 大 网状分布 低

山区 ________ 小 呈“____”字形 高

【典例剖析】

【例1】 (2011·江苏)某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进,进行野外地理考察。该同学利用手持GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图1是考察线路地质剖面图,图2是GPS所记录的位置分布图。据此回答(1)~(2)题。

(1)上图中①、②、③所对应的地质构造依次是( )

A.向斜、背斜和断层 B.断层、向斜和背斜

C.背斜、向斜和断层 D.背斜、断层和向斜

(2)与右图相对应的剖面图是( )

A.a图 B.b图 C.c图 D.d图

【例2】 (2011·山东)下图为我国北方某地区地貌景观示意图。读图回答(1)~(2)题。

(1)下列整治方式中合理的是

①甲处平整土地,提高土地质量

②乙处修建护坡堤,防止岸坡侵蚀

③丙处修建梯田,增加耕地面积

④丁处修建挡土坝,拦截泥沙及淤泥

A.①④ B.②③

C.③④ D.①②

(2)图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处主要由内力作用形成的是( )

Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ

【例3】 (2011·北京)下图为地处北纬50°附近欧洲中部的某聚落局部地区示意图。读图,回答第(1)~(2)题。

(1)图中( )

A.河流形成于距今2300万年前 B.①处经历了先侵蚀后沉积过程

C.②处地层由下到上是连续的 D.河流③处左岸侵蚀,右岸堆积

(2)该聚落( )

A.出现在图中所示断裂产生前 B.坐落在河流冲积平原上

C.自然景观以落叶阔叶林为主 D.居住区适宜向河滩扩展

【课堂检测】

2010年8月2日,在巴西首都巴西利亚召开的第34届世界遗产大会上,包括广东丹霞山、福建泰宁、湖南莨山、江西龙虎山、浙江江郎山、贵州赤水等6个丹霞地貌风景区申报的中国丹霞世界自然遗产,成为中国的第8项世界自然遗产。据此完成1~3题。

1.丹霞地貌的红色砂岩和砾岩按成因看,属于( )

A.侵入岩 B.喷出岩 C.变质岩 D.沉积岩

2.根据丹霞地貌的红色砂砾岩地层构造可推断( )

A.该砂砾岩形成于湿润的热带、亚热带地区

B.该砂砾岩形成于干旱、半干旱的温带

C.该砂砾岩形成于浅海环境

D.该砂砾岩形成于深海环境

3.在丹霞山最可能见到的景观是( )

A.风蚀柱 B.孤峰 C.峡谷 D.沙堤

【2012·山西大同学情调研】据中国之声《央广新闻》报道,拉丁美洲国家厄瓜多尔通古拉瓦火山2011年4月27日发生大规模火山爆发,致使多座机场关闭,千人紧急撤离。读图完成4一5题。

4. 组成该山体岩石的矿物直接来自

A.地表 B.地壳上部 C.地壳下部 D.地幔

5. 在岩石圈物质循环过程中,该山体岩石在地球表层可转化为

A.喷出岩 B.侵入岩 C.沉积岩 D.变质岩

【山东临沂2012·上学期期中考试】读右面某河流示意图,回答6~7题。

6.甲处地貌的形成与下列哪个因素无关( )

A.中游落差小 B.地转偏向力作用 C.河流含沙量大 D.入海口潮差小

7.造成乙现象最终消失的原因是( )

A.地壳运动 B.风化作用 C.侵蚀作用 D.堆积作用

【2012·辽宁辽南协作体期中考】读下面景观图片,回答8~9题。

8.甲图景观的形成突出反映了 ( )

A.地壳的水平运动 B.地壳的垂直运动

C.强烈的侵蚀作用 D.剧烈的火山活动

9.乙图中构造形成及出露形成景观的主要原因是 ( )

A.岩层受挤压后被侵蚀 B.岩层受挤压后经沉积

C.岩层受张裂后被搬运 D.岩层受张裂后经沉积

【2012·安徽省城名校一联考】图示地区为我国某地的地质剖面图和地表地貌剖面图,图中数字表示的是地层编号(1—5表示地层年代有老到新).据此回答10~12题。

10.图中所示地区最可能位于我国省区 ( )

A.新疆 B.福建 C.安徽 D.广东

11.下列关于图示地区的叙述不正确的是 ( )

A.该地水资源短缺 B.该地区曾经发生过强烈的地壳运动

C.图示地区的主导风向为偏南风D.图示区域有2个背斜,1个向斜,1个断层

12.如果图示的4号地层中含有石油,则最佳采油地点是 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2011·学海导航大联考)2011年3月11日13时46分,日本发生9.0级地震并引发海啸。被海啸冲走的木屋、汽车等形成长约111公里的“垃圾岛”,正漂向美国西岸。据此回答13~15题。

13.日本位于太平洋板块与亚欧板块的消亡边界。下列能证明日本位于消亡边界的是( )

A.日本群岛多地震 B.东侧有海沟分布

C.九州岛地层下陷 D.本州岛有玄武岩

14.关于“垃圾岛”的描述正确的是( )

①将引发北太平洋航线混乱 ②正沿寒流往东北方向漂流

③成为污染源,危及海洋生态 ④将对美国西岸造成核污染

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

15.实时监测“垃圾岛”形成、扩散所采用的技术主要是( )

A.全球定位系统 B.遥感 C.地理信息系统 D.数字地球

同课章节目录