高考历史第一轮总复习名师课件(第12课):宋明理学

文档属性

| 名称 | 高考历史第一轮总复习名师课件(第12课):宋明理学 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 11:40:03 | ||

图片预览

文档简介

高考历史总复习

名师课件

专题一 中国古代史

第三讲 中国古代的文化

课标与高考考点:

了解宋明理学的代表人物及其主要思想。说明宋明时期儒学的发展。

第9课

宋明理学

“正心、修身、齐家、治国、平天下”儒家思想传统中知识分子尊崇的信条。以自我完善为基础,通过治理家庭,直到平定天下,是几千年来无数知识者的最高理想。然而实际上,成功的机会少,失望的时候多,于是又出现了“穷则独善其身,达则兼济天下”的思想。“正心、修身、齐家、治国、平天下”的人生理想与“穷则独善其身,达则兼济天下”的积极而达观的态度相互结合补充,几千年中影响始终不衰。

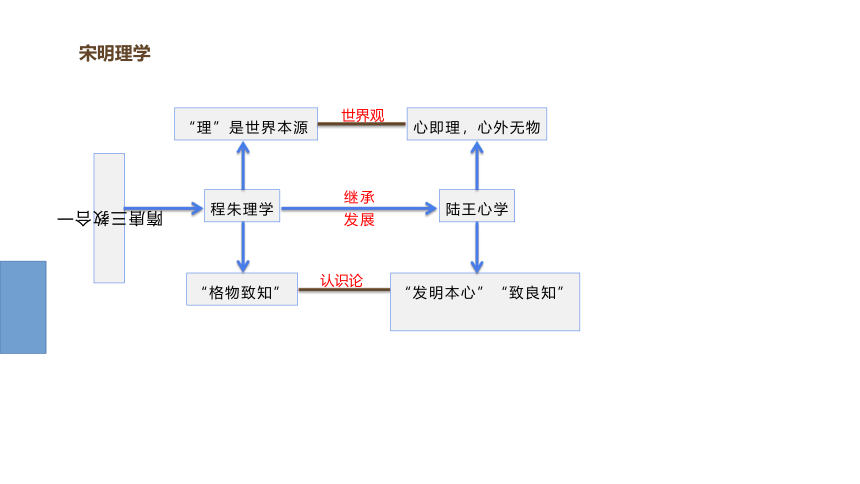

宋明理学

隋唐三教合一

程朱理学

“理”是世界本源

“格物致知”

世界观

陆王心学

继承

发展

认识论

心即理,心外无物

“发明本心”“致良知”

一、理学兴起的背景(笔记)

1.传统儒学的危机:

原因:(1)传统儒学本身的不足(僵化)与时代脱节

(2)佛道迅速传播吸引信徒

表现:“三教合一” 弥漫社会各个领域(唐宋时)

2.知识分子积极探索和思考:回应危机:

唐宋儒家学者吸收和融合佛、道思想,丰富和更新为新儒学(理学)。

3.宋:重文轻武,推崇文治

(为儒学的创造和发展提供了更自由的空间。)

4.目的: 治理国家(修齐治平)

江 南 春

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

”三教合一“的氛围弥漫社会各个领域

杜牧诗

《三教图》

道家修仙

唐代大诗人李白曾隐居深山一心炼丹;号称“诗佛”的王维亦官亦隐;白居易既学炼丹又虔诚礼佛;柳宗元、刘禹锡还公开宣扬自己“援佛入儒”的思想历程。

“合一”:不是合为一体,不是兼并。而是指:相互吸纳,渗透,关系和谐。

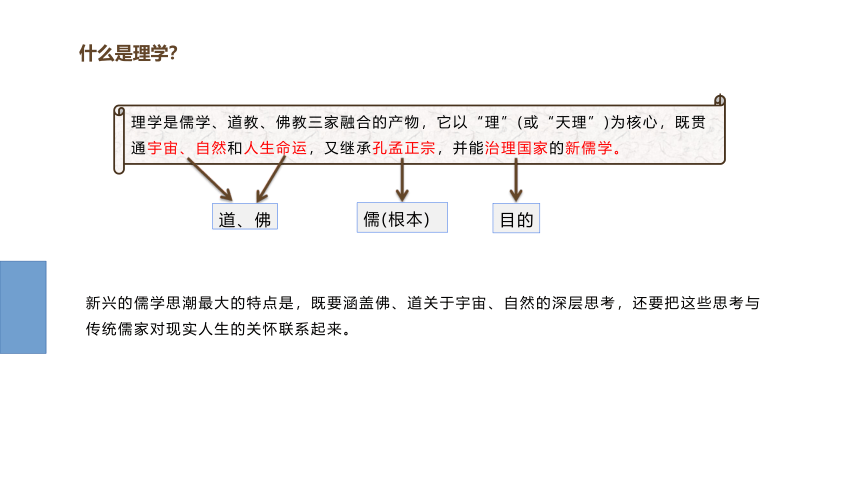

什么是理学?

理学是儒学、道教、佛教三家融合的产物,它以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙、自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

目的

新兴的儒学思潮最大的特点是,既要涵盖佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。

流派一: 程朱理学

1.主要代表: 二程(北宋、开创者)、朱(南宋、集大成)

2.主要思想:

(1)世界观:(本原论):“理”、“天理”

“理”的体现:儒家伦理道德 (社会角度)

人性(人身角度)

(2)方法论:(探究“理”的方法):“格物致知”

(3)道德观:“存天理,灭人欲”

(在个人修养(人性)上如何实践“理”)

4.地位、影响:

(1)南宋以后发展为官方哲学;

元朝将朱熹《四书章句集注》作为 科举考试内容;

明初理学确定了在思想界的统治地位.

(2)明清日益僵化。

(3)外传:影响深远。 海外的“朱子学派”。

3.实质:维护封建制度的精神工具

特点:(1)儒学更加哲学化,思辩化

(2)客观唯心主义

练习

未有天地之先,毕竟是先有此理。……宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。……天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。……天理,只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件

数。

——《朱子语类》

依据材料,概括朱熹的主要观点

答案:

观点:“理”是万物的本原;

“理”是构成万事万物的本体存在;

人世间的伦理纲常是“理”的具体化。

二、宋明理学

流派二:陆王理学(心学)

1.代表

创立者:陆九渊(南宋)集大成者:王守仁(明朝)

2.观点:

世界观:

方法论:

道德观:

陆九渊思想

材料一:人皆有是心,心皆具是理。

材料二:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。

(1)世界观:心是万物本原

“理在心中”“心即理也”

(2)方法论:探求“理”的方法—内心反省(“发明本心”)

更加注重人内心的涵养功夫,尤其是人品修养。认识来自心中。

王守仁思想

材料一:知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知 。

材料二:“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”“人胸中各有个圣人。”“回复良知即可成圣贤”

方法论:克服私欲,回复良知

良知即本心、即理,乃天生,不必外求

理解心学

材料: 王守仁与朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问王:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外,(而在心中)。”

问题:王守仁对“花”与“人心”关系是如何解释的?反映了他的什么观点?

答案:人心是世界万物的本原,离开人的思想意识任何事物便不存在。

心外无物,心外无理。

:

区别主观唯心主义和客观唯心主义

主观唯心主义:把人的主观精神(如人的目的、意志、感觉、经验、心灵等)夸大为唯一的实在,当做本原的东西,认为客观事物以至整个世界,都依赖于人的主观精神。如王阳明的:眼开则花开,眼闭则花寂。

客观唯心主义: 把客观精神(如上帝、理念、绝对精神等)看作世界的主宰和本原,认为现实的物质世界只是这些客观精神的外化和表现。如:各种宗教所崇拜的神佛。

二者的区别在于对“精神”的不同规定,但实质都是把精神作为世界的本原。

《赏花》穿越时空,我们在一起

二程、朱子、阳明与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

二程说:“天生的。”

朱子说:“对,天生的。”

阳明说:“天生是天生的,但这是我看到了,百花才是美丽的。”

王的观点:人是世界的主体,人所生活的世界离不开人的主观感受。

王的价值:充分肯定人的主体意识和主观能动性,修补了理学僵化的不足,成为晚明人文思潮的哲学基础。

程朱: 是外在的“理“(“理”在心外)

王: 是内在的“心”(“理”心中)

世界本原

《父子关系》

二程说:“老爸就是老爸,儿子就是儿子,这是上天安排的,所以儿子要孝敬老爸,这就是孝。”

朱子说:“对,父子关系是上天安排的,并且儿子不能有忤逆之念,这就是孝(父子君臣,天下之定理)

阳明说:“孝顺自己老爸是应该的,人本来就有孝心,但,我们对别人的老爸也要孝,这才是真正的孝。”(亲吾之父以及人之父,以及天下人之父)

道德修养:

同:都认为伦理道德(孝)是“天理”决定的;人们要提高道德修养,不要偏离天理。

异:对人们道德修养的要求和途径有差异

程朱:必须孝、天经地义

王: 我主动、我想。(要求更高,发自内心的非外在强制)

敌机来了

朱子会教弟子爬到书架上翻查飞机种类性能以及防空方法 。

王阳明:应该让弟子们闭目静坐,泰山崩于前而目不瞬,不为机声所慑。

问题: “破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王守仁是怎样解决这一问题的?

破除外在的敌人、障碍和困难是相对比较容易的,破除自己心中的不法、不良、 不妥、贪婪才是最困难的。要从根本上解决社会动荡问题,必须重视人们的思想道德标准,强化人们的纲常伦纪观念。

主张“致良知”,即通过人们的自身反省,来克服私欲,回复良知。

理解:朱---王的主要区别

1、对桃花之美:外在美---内心之美

2、对人性: 本善习远---非善非恶意之动

3、对父亲的孝顺:必须.强制---我要

4、对知行关系:知先行后.重行--- 知行合一,重知

(注:非科学的实践与认识的关系.)

5、解决问题的办法: 格物---冥思向善

朱: 身体力行.僵化冰冷的教条----

王: 主体意识\主观能动性\更富有人情味

唐代禅宗五祖弘忍在挑选接班人时、要求弟子作佛偈(ji四音)(佛教唱词),以展示其佛学心得。

材料一:弘忍弟子、北派首领神秀所作佛偈:身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

材料二:神秀的同门、南派首领慧能所作佛偈:菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃?

练习

结合宋明理学家程、朱、陆、王的主张,说明他们与以上两则材料所反映的思想的渊源(8分)

(1)禅宗北派神秀主张人努力排除外界对内心的影响,勤于苦修才能渐悟先天存在的佛法。 (2分)

程朱理学认为“理”是世界的本源,人要努力通过“格物致知”的方法才会认识体验到外在先天存在的“理”。朱吸纳了北派的观念。(2分)

(2) 禅宗南派慧能主张佛法就在心中,“自心是佛”、“本性是佛”,强调发掘内心的佛性,“顿悟”成佛。(2分)

陆王心学认为内在的本心就是“理”,心就是天地万物的渊源。强调人求理就要努力的“发明本心”,“致良知”,进行自我内心反省。陆王吸纳了南派的观念。 (2分)

三、评价宋明理学

1.实质:精神工具

2.进步性: 身体力行,凸显了人性的庄严,是宋明时期的儒学主流。

强调人的社会责任和历史使命,对我国政治生活、文化教育和社会教化等方面产

生了深远影响。

重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立志,

3.局限性: 压抑人性:理学强调三纲五常和名分等级的永恒性,用以维系专制统治。

此外:朱:格物、烦琐、功利

王:务须空谈\废学。

程朱理学和陆王心学有什么异同

程朱理学

陆王心学

不同点

世界本原

“理”. 理在心外

心.“心即理也” ,理在心中,

求“理”方法

“格物致知”,(探究各种知识的基础上加深对“理”的体验)。

“发明本心”,“致良知”,(内心的反省,克服私欲、恢复良知)

思想特征

客观唯心主义

主观唯心主义

相同点

1.都是儒学的表现形式,都承认“理”的存在。

2.实质:维护专制统治的思想工具。(以儒家的纲常伦纪来约束社会,遏制人的自然欲求)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

——于谦

苟利国家生死以岂因祸福避趋之。

——林则徐

温家宝总理在哈佛演讲时深情地引用理学大师张载的一段话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

贞节牌坊

“贞节牌坊”,通常是古时用来表彰一些或死了丈夫长年不改嫁,或自杀殉葬,而符合当时年代道德要求,流传特异事迹的女性,为其兴建的牌坊建筑。

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——清人戴震

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

——鲁迅

练习

(摘自2015·江苏单科·21)宣圣谕。圣谕曰:“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。”此六事乃太祖高皇帝(朱元璋)曲尽做人的道理,件件当遵守。能遵守的便是好人。有一件不曾遵守便是恶人。愿我一族长幼会集祠(堂)中,敬听宣读,悉心向善,皆作好人,有过即改,共为盛世良民,贻子孙无穷福泽。 ——明《虎墩崔氏族谱·族约》

(1)儒家的伦理思想深刻影响中国社会。根据以上史料,指出明代统治者和民众对儒家伦理所持的态度及其各自的做法。

态度:尊崇儒家伦理。

做法:统治者提倡;民众遵守。

(2)综合上述材料和所学知识,概括儒家伦理在中国历史上所起的积极作用。

积极作用:维系家庭家族和睦;维护政治、社会稳定;

传承民族道德,影响思想文化发展。

THANKS

本节完

名师课件

专题一 中国古代史

第三讲 中国古代的文化

课标与高考考点:

了解宋明理学的代表人物及其主要思想。说明宋明时期儒学的发展。

第9课

宋明理学

“正心、修身、齐家、治国、平天下”儒家思想传统中知识分子尊崇的信条。以自我完善为基础,通过治理家庭,直到平定天下,是几千年来无数知识者的最高理想。然而实际上,成功的机会少,失望的时候多,于是又出现了“穷则独善其身,达则兼济天下”的思想。“正心、修身、齐家、治国、平天下”的人生理想与“穷则独善其身,达则兼济天下”的积极而达观的态度相互结合补充,几千年中影响始终不衰。

宋明理学

隋唐三教合一

程朱理学

“理”是世界本源

“格物致知”

世界观

陆王心学

继承

发展

认识论

心即理,心外无物

“发明本心”“致良知”

一、理学兴起的背景(笔记)

1.传统儒学的危机:

原因:(1)传统儒学本身的不足(僵化)与时代脱节

(2)佛道迅速传播吸引信徒

表现:“三教合一” 弥漫社会各个领域(唐宋时)

2.知识分子积极探索和思考:回应危机:

唐宋儒家学者吸收和融合佛、道思想,丰富和更新为新儒学(理学)。

3.宋:重文轻武,推崇文治

(为儒学的创造和发展提供了更自由的空间。)

4.目的: 治理国家(修齐治平)

江 南 春

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

”三教合一“的氛围弥漫社会各个领域

杜牧诗

《三教图》

道家修仙

唐代大诗人李白曾隐居深山一心炼丹;号称“诗佛”的王维亦官亦隐;白居易既学炼丹又虔诚礼佛;柳宗元、刘禹锡还公开宣扬自己“援佛入儒”的思想历程。

“合一”:不是合为一体,不是兼并。而是指:相互吸纳,渗透,关系和谐。

什么是理学?

理学是儒学、道教、佛教三家融合的产物,它以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙、自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

目的

新兴的儒学思潮最大的特点是,既要涵盖佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。

流派一: 程朱理学

1.主要代表: 二程(北宋、开创者)、朱(南宋、集大成)

2.主要思想:

(1)世界观:(本原论):“理”、“天理”

“理”的体现:儒家伦理道德 (社会角度)

人性(人身角度)

(2)方法论:(探究“理”的方法):“格物致知”

(3)道德观:“存天理,灭人欲”

(在个人修养(人性)上如何实践“理”)

4.地位、影响:

(1)南宋以后发展为官方哲学;

元朝将朱熹《四书章句集注》作为 科举考试内容;

明初理学确定了在思想界的统治地位.

(2)明清日益僵化。

(3)外传:影响深远。 海外的“朱子学派”。

3.实质:维护封建制度的精神工具

特点:(1)儒学更加哲学化,思辩化

(2)客观唯心主义

练习

未有天地之先,毕竟是先有此理。……宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。……天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。……天理,只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件

数。

——《朱子语类》

依据材料,概括朱熹的主要观点

答案:

观点:“理”是万物的本原;

“理”是构成万事万物的本体存在;

人世间的伦理纲常是“理”的具体化。

二、宋明理学

流派二:陆王理学(心学)

1.代表

创立者:陆九渊(南宋)集大成者:王守仁(明朝)

2.观点:

世界观:

方法论:

道德观:

陆九渊思想

材料一:人皆有是心,心皆具是理。

材料二:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。

(1)世界观:心是万物本原

“理在心中”“心即理也”

(2)方法论:探求“理”的方法—内心反省(“发明本心”)

更加注重人内心的涵养功夫,尤其是人品修养。认识来自心中。

王守仁思想

材料一:知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知 。

材料二:“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”“人胸中各有个圣人。”“回复良知即可成圣贤”

方法论:克服私欲,回复良知

良知即本心、即理,乃天生,不必外求

理解心学

材料: 王守仁与朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问王:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外,(而在心中)。”

问题:王守仁对“花”与“人心”关系是如何解释的?反映了他的什么观点?

答案:人心是世界万物的本原,离开人的思想意识任何事物便不存在。

心外无物,心外无理。

:

区别主观唯心主义和客观唯心主义

主观唯心主义:把人的主观精神(如人的目的、意志、感觉、经验、心灵等)夸大为唯一的实在,当做本原的东西,认为客观事物以至整个世界,都依赖于人的主观精神。如王阳明的:眼开则花开,眼闭则花寂。

客观唯心主义: 把客观精神(如上帝、理念、绝对精神等)看作世界的主宰和本原,认为现实的物质世界只是这些客观精神的外化和表现。如:各种宗教所崇拜的神佛。

二者的区别在于对“精神”的不同规定,但实质都是把精神作为世界的本原。

《赏花》穿越时空,我们在一起

二程、朱子、阳明与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

二程说:“天生的。”

朱子说:“对,天生的。”

阳明说:“天生是天生的,但这是我看到了,百花才是美丽的。”

王的观点:人是世界的主体,人所生活的世界离不开人的主观感受。

王的价值:充分肯定人的主体意识和主观能动性,修补了理学僵化的不足,成为晚明人文思潮的哲学基础。

程朱: 是外在的“理“(“理”在心外)

王: 是内在的“心”(“理”心中)

世界本原

《父子关系》

二程说:“老爸就是老爸,儿子就是儿子,这是上天安排的,所以儿子要孝敬老爸,这就是孝。”

朱子说:“对,父子关系是上天安排的,并且儿子不能有忤逆之念,这就是孝(父子君臣,天下之定理)

阳明说:“孝顺自己老爸是应该的,人本来就有孝心,但,我们对别人的老爸也要孝,这才是真正的孝。”(亲吾之父以及人之父,以及天下人之父)

道德修养:

同:都认为伦理道德(孝)是“天理”决定的;人们要提高道德修养,不要偏离天理。

异:对人们道德修养的要求和途径有差异

程朱:必须孝、天经地义

王: 我主动、我想。(要求更高,发自内心的非外在强制)

敌机来了

朱子会教弟子爬到书架上翻查飞机种类性能以及防空方法 。

王阳明:应该让弟子们闭目静坐,泰山崩于前而目不瞬,不为机声所慑。

问题: “破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王守仁是怎样解决这一问题的?

破除外在的敌人、障碍和困难是相对比较容易的,破除自己心中的不法、不良、 不妥、贪婪才是最困难的。要从根本上解决社会动荡问题,必须重视人们的思想道德标准,强化人们的纲常伦纪观念。

主张“致良知”,即通过人们的自身反省,来克服私欲,回复良知。

理解:朱---王的主要区别

1、对桃花之美:外在美---内心之美

2、对人性: 本善习远---非善非恶意之动

3、对父亲的孝顺:必须.强制---我要

4、对知行关系:知先行后.重行--- 知行合一,重知

(注:非科学的实践与认识的关系.)

5、解决问题的办法: 格物---冥思向善

朱: 身体力行.僵化冰冷的教条----

王: 主体意识\主观能动性\更富有人情味

唐代禅宗五祖弘忍在挑选接班人时、要求弟子作佛偈(ji四音)(佛教唱词),以展示其佛学心得。

材料一:弘忍弟子、北派首领神秀所作佛偈:身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

材料二:神秀的同门、南派首领慧能所作佛偈:菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃?

练习

结合宋明理学家程、朱、陆、王的主张,说明他们与以上两则材料所反映的思想的渊源(8分)

(1)禅宗北派神秀主张人努力排除外界对内心的影响,勤于苦修才能渐悟先天存在的佛法。 (2分)

程朱理学认为“理”是世界的本源,人要努力通过“格物致知”的方法才会认识体验到外在先天存在的“理”。朱吸纳了北派的观念。(2分)

(2) 禅宗南派慧能主张佛法就在心中,“自心是佛”、“本性是佛”,强调发掘内心的佛性,“顿悟”成佛。(2分)

陆王心学认为内在的本心就是“理”,心就是天地万物的渊源。强调人求理就要努力的“发明本心”,“致良知”,进行自我内心反省。陆王吸纳了南派的观念。 (2分)

三、评价宋明理学

1.实质:精神工具

2.进步性: 身体力行,凸显了人性的庄严,是宋明时期的儒学主流。

强调人的社会责任和历史使命,对我国政治生活、文化教育和社会教化等方面产

生了深远影响。

重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立志,

3.局限性: 压抑人性:理学强调三纲五常和名分等级的永恒性,用以维系专制统治。

此外:朱:格物、烦琐、功利

王:务须空谈\废学。

程朱理学和陆王心学有什么异同

程朱理学

陆王心学

不同点

世界本原

“理”. 理在心外

心.“心即理也” ,理在心中,

求“理”方法

“格物致知”,(探究各种知识的基础上加深对“理”的体验)。

“发明本心”,“致良知”,(内心的反省,克服私欲、恢复良知)

思想特征

客观唯心主义

主观唯心主义

相同点

1.都是儒学的表现形式,都承认“理”的存在。

2.实质:维护专制统治的思想工具。(以儒家的纲常伦纪来约束社会,遏制人的自然欲求)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

——于谦

苟利国家生死以岂因祸福避趋之。

——林则徐

温家宝总理在哈佛演讲时深情地引用理学大师张载的一段话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

贞节牌坊

“贞节牌坊”,通常是古时用来表彰一些或死了丈夫长年不改嫁,或自杀殉葬,而符合当时年代道德要求,流传特异事迹的女性,为其兴建的牌坊建筑。

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——清人戴震

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

——鲁迅

练习

(摘自2015·江苏单科·21)宣圣谕。圣谕曰:“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。”此六事乃太祖高皇帝(朱元璋)曲尽做人的道理,件件当遵守。能遵守的便是好人。有一件不曾遵守便是恶人。愿我一族长幼会集祠(堂)中,敬听宣读,悉心向善,皆作好人,有过即改,共为盛世良民,贻子孙无穷福泽。 ——明《虎墩崔氏族谱·族约》

(1)儒家的伦理思想深刻影响中国社会。根据以上史料,指出明代统治者和民众对儒家伦理所持的态度及其各自的做法。

态度:尊崇儒家伦理。

做法:统治者提倡;民众遵守。

(2)综合上述材料和所学知识,概括儒家伦理在中国历史上所起的积极作用。

积极作用:维系家庭家族和睦;维护政治、社会稳定;

传承民族道德,影响思想文化发展。

THANKS

本节完

同课章节目录