高考历史第一轮总复习名师课件(第14课):中国古代的科学技术与文学艺术

文档属性

| 名称 | 高考历史第一轮总复习名师课件(第14课):中国古代的科学技术与文学艺术 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 11:47:50 | ||

图片预览

文档简介

高考历史总复习

名师课件

专题一 中国古代史

第三讲 中国古代的文化

课标与高考考点:

1、概述古代中国的科技和文艺成就

2、认识中国科技发明对世界文明发展的贡献

3、理解科技文艺成就及其与时代的关联

第11课

中国古代的科学技术和文学艺术成就

科技史的一般规律

(1)从原因看:科技的发展是由政治、经济、教育、科技工作者的努力等多方面因素推动的。

(2)从结果看:科技是生产力,科技进步推动社会的进步.

(3)认识:科技能否转化为生产力(或转化程度的高低)取决于当时的社会环境。

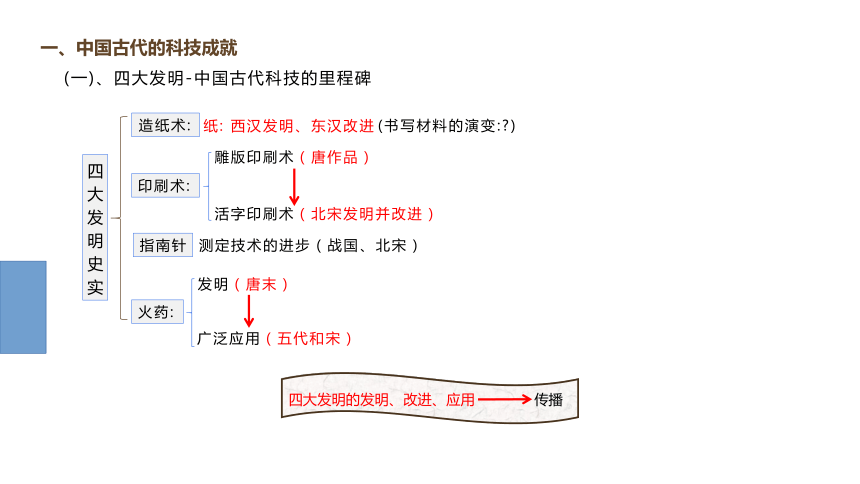

一、中国古代的科技成就

四大发明史实

造纸术:

纸: 西汉发明、东汉改进

(书写材料的演变:?)

印刷术:

指南针

火药:

活字印刷术(北宋发明并改进)

雕版印刷术(唐作品)

测定技术的进步(战国、北宋)

广泛应用(五代和宋)

发明(唐末)

四大发明的发明、改进、应用

传播

(一)、四大发明-中国古代科技的里程碑

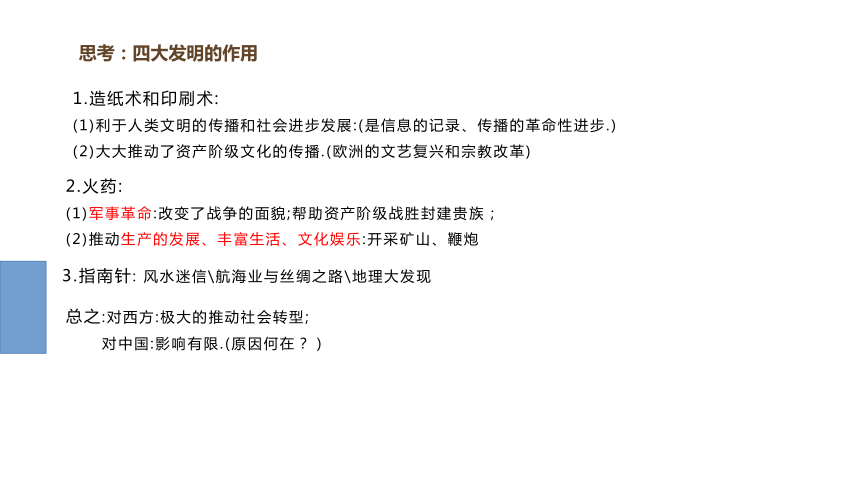

思考:四大发明的作用

1.造纸术和印刷术:

(1)利于人类文明的传播和社会进步发展:(是信息的记录、传播的革命性进步.)

(2)大大推动了资产阶级文化的传播.(欧洲的文艺复兴和宗教改革)

2.火药:

(1)军事革命:改变了战争的面貌;帮助资产阶级战胜封建贵族;

(2)推动生产的发展、丰富生活、文化娱乐:开采矿山、鞭炮

3.指南针: 风水迷信\航海业与丝绸之路\地理大发现

总之:对西方:极大的推动社会转型;

对中国:影响有限.(原因何在?)

为什么四大发明在东西方的影响差距巨大

1.经济上:

中国:自然经济依然占主导地位,资本主义萌芽受压制。

(分散、封闭的特性,使科技发展缺少应有的动力 )

西方:商品经济,资义生产关系产生(对科技提出的要求高,动力大)

2.政治上:

中国:封建专制强化反动,阻碍了社会的发展.

西方:资产阶级代议制在许多国家确立。(良好的社会环境和制度保障)

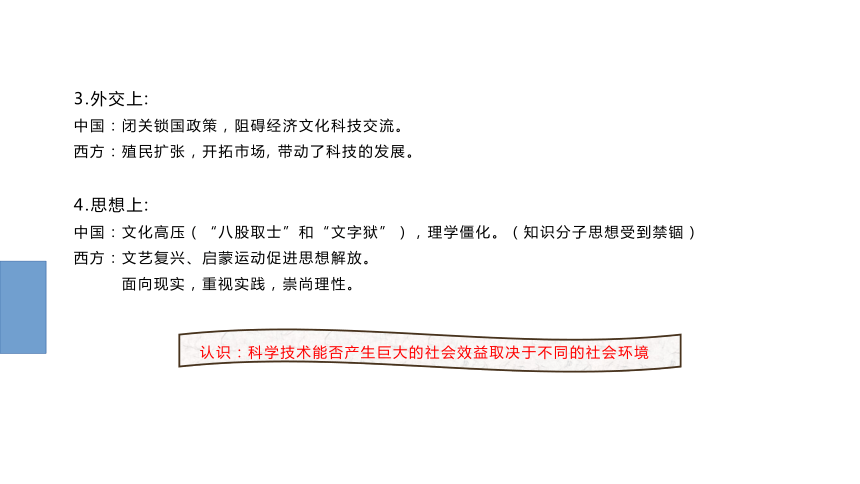

3.外交上:

中国:闭关锁国政策,阻碍经济文化科技交流。

西方:殖民扩张,开拓市场, 带动了科技的发展。

4.思想上:

中国:文化高压(“八股取士”和“文字狱”),理学僵化。(知识分子思想受到禁锢)

西方:文艺复兴、启蒙运动促进思想解放。

面向现实,重视实践,崇尚理性。

认识:科学技术能否产生巨大的社会效益取决于不同的社会环境

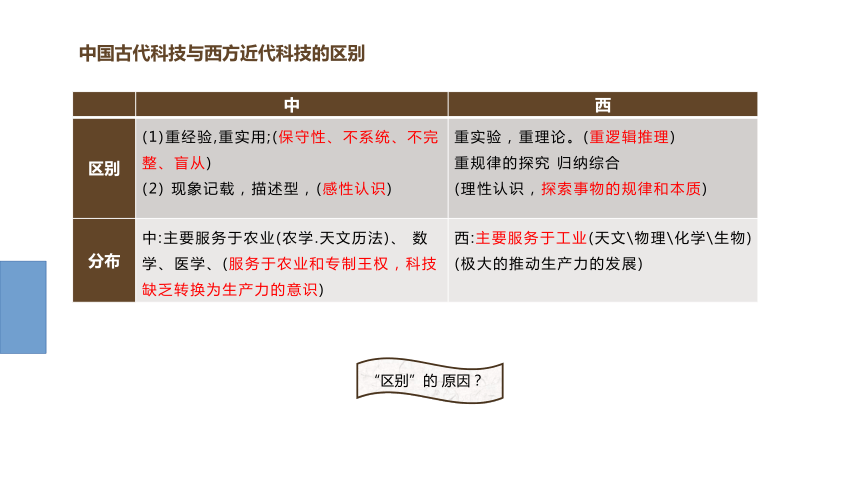

中国古代科技与西方近代科技的区别

中

西

区别

(1)重经验,重实用;(保守性、不系统、不完整、盲从)

(2) 现象记载,描述型,(感性认识)

重实验,重理论。(重逻辑推理)

重规律的探究 归纳综合

(理性认识,探索事物的规律和本质)

分布

中:主要服务于农业(农学.天文历法)、 数学、医学、(服务于农业和专制王权,科技缺乏转换为生产力的意识)

西:主要服务于工业(天文\物理\化学\生物)

(极大的推动生产力的发展)

“区别”的 原因?

英国学者

李约瑟

李约瑟研究《中国科学技术史》引出的问题: 既然中国古代科学那么发达,为什么后来到明清时期却落后了?这被称为“李约瑟难题”。

如何破解“难题”?

中国古代天象观测的目的:

1.指导农业生产的需要:“授民以时”。

2.强化王权: 天人感应、 君权神授

王朝统一天下“受命于天”的需要。

西方:探索天体运行规律,怀疑宗教神学世界观(地心说),促进思想解放。

(二)、天文、数学、农学、医学

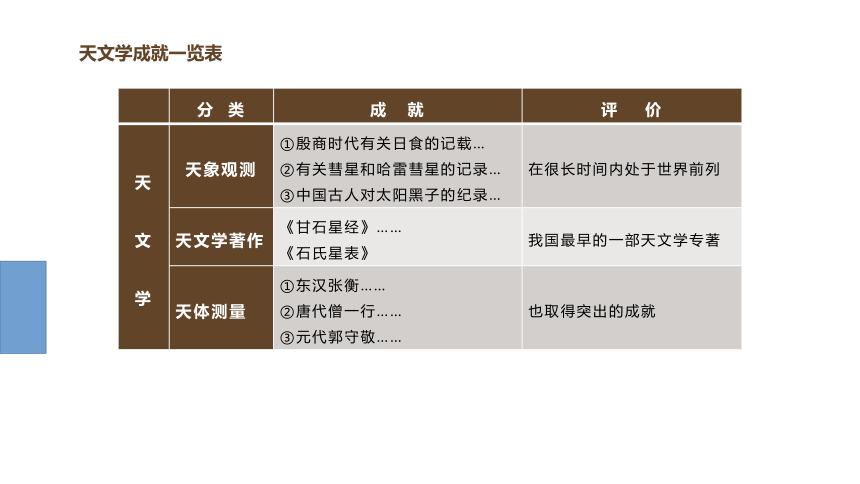

天文学成就一览表

分 类

成 就

评 价

天

文

学

天象观测

①殷商时代有关日食的记载…

②有关彗星和哈雷彗星的记录…

③中国古人对太阳黑子的纪录…

在很长时间内处于世界前列

天文学著作

《甘石星经》……

《石氏星表》

我国最早的一部天文学专著

天体测量

①东汉张衡……

②唐代僧一行……

③元代郭守敬……

也取得突出的成就

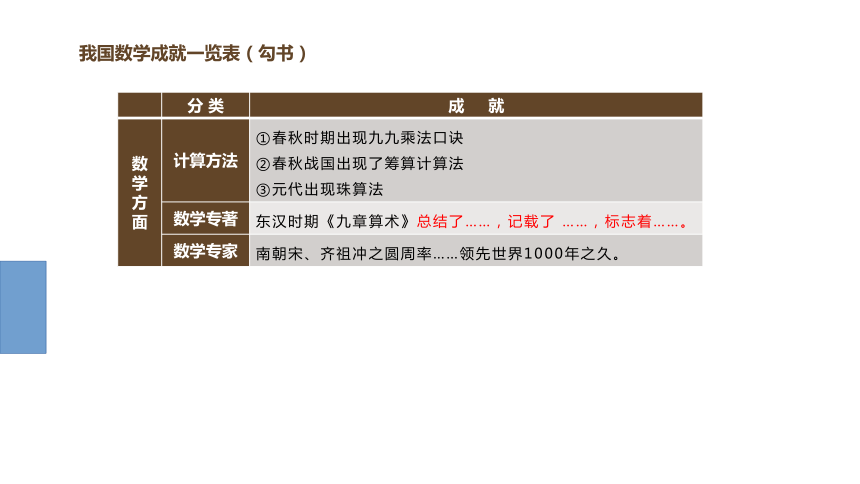

我国数学成就一览表(勾书)

分 类

成 就

数

学

方

面

计算方法

①春秋时期出现九九乘法口诀

②春秋战国出现了筹算计算法

③元代出现珠算法

数学专著

东汉时期《九章算术》总结了……,记载了 ……,标志着……。

数学专家

南朝宋、齐祖冲之圆周率……领先世界1000年之久。

我国农学成就

时 间

作 者

成 就

地 位

南北朝

北朝·贾思勰

《齐民要术》

我国现存的最早的一部农书

元朝

王祯

《农书》

重点介绍生产工具的变革。《农器图谱》占4/5的篇幅。

明朝

徐光启

《农政全书》

三主题,评价利弊,总结中国历代经验,吸收西方自然科学知识。徐光启被誉为“中国近代科学先驱”。

我国中医学成就

时 间

发明者

成 就

世界地位

西汉

?

《黄帝内经》

中国现存较早的一部医书,奠定了中医学理论的基础

东汉

张仲景

《伤寒杂病论》

张仲景被称为“医圣”,该书成为中医临床医学的经典

东汉三国

华佗

麻沸散

五禽戏

最早的麻醉药剂

中国现存最早的体育保健体操

唐

孙思邈

《千金方》

总结了古代至唐初的重要方剂

被誉为“药王”

明代

李时珍

《本草纲目》

全面系统地总结了16世纪以前的药物学成就,创立了当时世界上最先进的生物分类法。

小结

中国古代科技发展的特点

1、全面繁荣、世界领先、影响深远

2、经验性、实用性、感性

3、分布:农学、医学、数学、天文学

影响中国古代科技发展的因素

1、政治:环境、制度、政策

2、经济:农耕

3、民族关系:

4、外交:政策、路线、交通

5、文化:政策、教育等

6、其它:个人探究等因素

探究问题:比较

郑和下西洋

西欧开辟新航路

目的

性质

影

响

经济

道德

宣扬国威(“厚往薄来” 换取万国来朝的盛况)

寻金、获得财富

政治行为(封建制度下的朝贡贸易)

经济行为(资本主义的海外殖民)

国力不堪重负。远洋航海业衰落

获得巨额利润,促资义原始积累。

促进东南亚的繁荣与稳定;扩大了明朝的政治影响;树立起中国人和平使者的形象;中华文化圈。

原始积累;掀起殖民狂潮;亚非拉的贫困落后;殖民强盗形象。

自然经济

商品经济

封闭性

宣扬国威

发财致富

开放性

结论:自然经济基础上的中国远洋航行虽然加强了与亚非国家的友好交往,但它不可能推动世界市场的形成,更不可能将人类带入资本主义时代。

旧时代的辉煌

新时代的开端

二、汉字与书法

(一)、汉字的演变

字体:甲 → 金 →篆→ 隶→ 楷、行 、草

依次递进而又并存。

功能:从实用(汉以前)到艺术(魏---)

总趋势:由繁到简(图画 →线条笔画)

由多样到统一,日益规范稳定。

“书同文”及其意义

东晋“书圣”王羲之,名作是《兰亭序》

(二)、书艺历程

1.书法艺术形成的条件

(1)造型、数量、意韵: 便于个性化的艺术再造(基本前提)

(2)士人群体的形成与抒情达意之需要(动力)

社会危机(国家分裂,社会动荡)以书法表达个性追求

(3)笔墨纸张的改进(技术条件)

2.发展历程

(1)秦汉:自发阶段

(2)魏晋:成为自觉的书法艺术

(3)隋唐:新的高峰、规范和法度

(4)宋代:追求个性而忽略法度(有意无法)

(5)明代: 呈现平民化、世俗化、个性化趋势

3.认识:书艺打上时代烙印;体现个人情怀。

(三)、汉字的意义:中华儿女永远的精神家园

1.传承中华文明:记载中华民族灿烂的文化和科技成就。

2.促进了书法和篆刻等艺术的发展。

3.沟通古今,也为不同方言区间的交际创造了有利的条件。

4.促进了国家的统一和民族的团结。

5.影响了周边民族国家的文字:对周边民族文化的发展也有重要贡献。

三、笔墨丹青

1.文人画(士夫画): 画中带有文人情趣,画外流露着文人思想的绘画。它“不在画里考究艺术上的功夫,必须在画外看出许多文人之感想”,与工匠画相比,具有“雅”的特点。

关键词:写意(意蕴),非功利\个性\雅.

2.宫廷画:内容:帝王生活,行政;

工笔:写实,工整精丽。

3.风俗画(民间画):内容:社会生活习俗

工笔:真实描绘场景,基本不带政治.宗教.伦理等价值判断.

有关中国画的概述:

鹳鱼石斧图(新石器时代仰韶文化)

舞蹈人物彩陶图(新石器时代马家窑文化)

东晋顾恺之女史箴图(局部)

《步辇图》阎立本

1300多年前汉藏两族团结友好的重大事件。唐太宗十四年(640年),藏族领袖松赞干布,要与唐通婚,并派使者禄东赞晋见唐太宗的场面。画中唐大宗坐于步辇上,十余宫人相随,皆神采如生,一朱衣髯官执芴引班,后有赞普使者,穿着小团花衣。

北宋·王希孟《千里江山图(局部)

在北宋兴起一种全新的画风,称之为“文人山水画”,并从人物画的衬景发展成为独立的画种。

特点: 从注重写实变为更加注重意境。

原因:(1)“重文轻武”的国策,文人阶层壮大;

(2)理学兴起,使文人更加注重心性情 趣的修养和哲学思考。

南宋·马远《梅石溪凫图》 “马一角”

南宋夏圭《山水十二景》“夏半边”

元·倪瓒《六君子图》

元朝:

元朝作为一个少数民族入主中原的朝代,给士人的感觉是凄凉、悲愤和无奈的,这样的情怀表现在绘画上就是郁闷的意境了。

该画山水画表达了南方士人的郁闷心情。

唐寅? 枯槎鸲鹆图

名家唐寅(伯虎),江苏吴县人。举乡试第一(解元),后因科场舞案受牵连功名受挫,又遭家难,后半生在苏州城西北“桃花庵”以卖文鬻画闻名天下。

“山空寂静人声绝,栖鸟数声春雨馀。”诗画映发寄寓了画家超凡脱俗的思想。他常借诗画宣泄个人的挫折以及无奈狂放与玩世的生活态度。

民间风俗画:《清明上河图》不仅是一幅杰出的绘画作品,而且具有难得的历史文献价值。

根据《清明上河图》(局部),提取画面蕴涵的历史信息。

《清明上河图》局部

《三国演义》插图

年 画

苏州桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊和四川绵竹,是我国著名的四大民间木刻年画产地。其中苏州的桃花坞和天津的杨柳青最著名,有南桃北柳之说。

布贴画

民间风情—剪纸画

剪纸是一种在纸上剪出来的画,人们将剪好的图案贴在门楣、窗子等,以表达自已的喜乐感情及生活感受。

剪纸起源于南北朝时期,多取材自喜庆节令、五谷丰收、儿童等,既饶富情趣又装饰美观,故深受大家喜爱

中西传统的绘画中西绘画的审美特征区别:

北宋夏圭《临溪抚琴图》

在西方的绘画中,人物占据了核心的位置。

中:重言志抒情(写意,非功利),讲究意境美。

西:模仿自然(写实,功利),重视人体美;

中:呈现出哲学化的审美倾向

西:科学化的审美倾向。

中国画的审美基点在于“意味”

西方绘画的基点从属于“再现”

小结中国画

1、派别:

宫廷和民间绘画:注重写实的;

文人画:非功利、主写意,融诗、书、画、印为一体,其不求形似,注重个人主观性情的抒发,

表现手法更加灵活自由。

2、感悟:

(1)绘画风格反映时代特色。

(2)体会艺术家精神:

自尊自强、不畏强暴、不向世俗低头;

崇高的民族气节,忧国忧民的社会责任感;

潇洒自由的心态,坚毅的个性等。

专题一 中国古代史

第三讲 中国古代的文化

课标与高考考点:

1、知道《诗经》、楚词、唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学成就

2、了解中国古代不同时期的文学特色文化、艺术是时代(政治、经济)的反映

第17课

诗歌与小说

四、中国古代的文学艺术

(一)、先秦“风骚”:

1.社会背景:转型、思想活跃、促进文学繁荣

2.典型:

诗经

时间:西周初期—春秋中期

内容:我国最早的一部诗歌总集(风雅颂)

特点:

四言诗、重章叠句(句式);

现实主义(倾向)“赋”“比”“兴”(艺术手法)

地位:奠定中国古典现实主义文学的基础; 被后世奉为儒家经典

楚辞:概念:新诗(南方民歌、楚地方言、新诗)

特点:自由灵活(句式);浪漫主义(倾向);忧国忧民(内容)

代表作:《离骚》

(二)、汉赋

1.社会背景:汉朝政治统一强盛;经济发展,广筑宫室,田猎、巡游之风兴盛。

2.特点:半诗半文的综合文体

辞藻华丽 (讲究排比、散文韵文并用)

3.代表人物—司马相如

(三)、唐诗

1.唐诗繁荣的原因:繁荣、开放、多元的文化;

科举制度的推动;

借鉴汉代以来的五言\七言诗:

2.唐诗繁荣的表现:流派、代表

将进酒 李白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月,

天生我才必有用,千金散尽还复来,

-------------

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,

与尔同销万古愁。

浪漫诗 :张扬个性、蓬勃向上

李白(“诗仙”)

原因:盛唐

春望 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

现实诗: 国破家亡、政治黑暗

杜甫(“诗圣”、“诗史”) 原因:由盛转衰、颠沛流离、饥寒交迫;

红绒毯 白居易

宣城太守知不知,

一丈毯,千两丝,

地不知寒人要暖,

少夺人衣作地衣。

原因:社会更黑暗

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回。

边塞诗:昂扬进取、军旅生活

边塞风光、民族风情

高适、岑参、王昌龄 、王翰

鸟鸣涧 王维

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

田园诗:清新恬静

王维、孟浩然

618--713----766----835----907

初 盛 中 晚唐

浪漫 现实(白居易)“小李杜”

田园、边塞

(四)、宋词

词是诗的另一种形式,起源于唐代,是宋代文学的主流形式。

特点:长短句,便于抒情。(新诗)

繁荣的原因:

1.商品经济发展→市民阶层增加→宋代市井生活丰富→娱乐场所需要大量的词。

2.社会现实:(素材丰富)

3.科举、重文、知识分子群壮大

流派:豪放派

婉约派

宋词主要有几种流派?代表人物分别是谁?各有什么特色?

1.婉约派

代表:柳永(北宋)和 李清照(两宋之际)

特点:风格:委婉含蓄,细腻感人;

内容 :以咏叹个人身世、写景抒情为主。

2.豪放派

代表——苏轼(北宋)和辛弃疾(南宋)

特点:风格: 豪放激愤,气势雄伟;

内容:以记事、说理为主,表达内心感慨。

岳飞的《满江红》属于哪个流派?

(五)、元散曲——元代兴起的新诗体

1.来源:

2.特点:可雅可俗、抒情叙事兼具,更为生动活泼。

内容:压抑愁闷

3.社会背景:

(1)元朝少数民族入主中原,实行民族分化政策,汉族文人进取无望。

(2)社会现实:社会黑暗、人民遭遇悲惨。

《天净沙》秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

(六)、明清小说

1.繁荣的原因:

(1)经济发展(物质基础)

(2)市民阶层扩大(社会基础):

(3)文学的继承性:印刷术(技术保障):教育与识字率上升.

(4)社会腐败动荡阶级矛盾\商品经济 (社会素材):

(5)文人努力(个人因素):

2.代表作品:明朝:“四大奇书”:

短篇小说集:“三言”“二拍”

清朝:批判现实主义力作:《红、聊、儒》

3.地位:最高峰;古典文学瑰宝

《喻世明言》《醒世恒言》《警世通言》(明)冯梦龙

《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》(明)凌蒙初

“三言”历来被誉为中国古典短篇小说宝库,明代优秀的白话短篇小说,与《二拍》并称明代市民文学的代表作。它内容丰富,有反映爱情婚姻的,有抑扬封建官吏的,有暴露治黑暗的;有讴歌信义任挟的,谴责望恩负义的。故事情节离奇曲折,人物个性鲜明,充满情趣。

五、中国戏曲的发展

戏曲的名称

时期

产生的背景或原因

特点

发展阶段

傩戏

(傩仪、傩)

南戏

元杂剧

京剧

先秦时期

社会生产力低下;人们认知水平有限;崇尚鬼神等信仰

穿戴绚丽服饰,载歌载舞

源头

两宋时期

社会、城市经济发展;通俗文化繁荣;市民娱乐兴起

主要在民间流行、贴近百姓生活、表达劳动人民的愿望和要求

发展

城市经济繁荣;市民阶层壮大;知识分子地位低下;元朝注意保护艺人等

多种表演形式相结合、有完整的故事情节和角色配合

成熟

元朝时期

清朝时期

北京是全国政治、经济、文化中心;人们的娱乐文化需求;统治者的重视;艺人的努力

以表演历史故事为主,角色分为生、旦、净、丑四大行当,将唱、念、做、打结合起来,形成一套独具特色的艺术体系

鼎盛

中国戏曲源头:傩戏

傩(nuó)和傩祭、傩仪是一种世界性的古文化事象,它以驱鬼逐疫、酬神纳吉为目的,以巫术活动为中心,是原始民族自然崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜及万物有灵观念的产物。

世界上任何一个民族,都经历过原始社会阶段,有过信仰原始宗教的历史,并产生了本民族的宗教职业者—巫。巫师为驱鬼敬神、逐疫去邪所进行的宗教祭祀活动,称为傩或傩祭、傩仪。傩师所唱的歌、所跳的舞称为傩歌、傩舞。傩戏又是在傩歌、傩舞的基础上出现的。

发展:傩 先秦汉唐祭祀中的傩仪 傩戏

你们知道为什么把戏曲称为“梨园”吗?

梨园,原本是唐朝皇家禁苑中果木园,与枣园、桑园、桃园、樱桃园并存。果木园中设有离宫别殿、酒亭球场等,是供帝后、皇戚、贵臣宴饮游乐的场所。后经唐玄宗李隆基的大力倡导,梨园的性质成为了玄宗时宫廷所设的训练乐工的机构。

梨园的主要职责是训练乐器演奏人员,与专司礼乐的太常寺和充任串演歌舞散乐的内外教坊鼎足而三。后世遂将戏曲界习称为梨园界或梨园行,戏曲演员称为梨园弟子。

京剧为什么叫“京剧”?如何形成的?

因为它是在北京形成并最初在北京流行所以被称为“京剧”。

京剧不是北京的地方戏而是在众多地方戏曲的基础上博采众长逐渐形成的。

形成原因:

1.北京的地位 2.四方艺人的聚集中心

3.演出市场的需要 4.清朝皇室贵族、官员的欣赏爱好

5.徽班进京 6.艺术家博采众长

京剧的形成

乾隆年间,四大徽班(三庆、四喜、春台、和春)进京

道光年间,汉调进京,徽汉合流,为京剧诞生奠定了基础

道光二十年(1840)后,经过不断的融合吸收,京剧正式形成

京剧的发展

同治、光绪年间,京剧走向成熟,迎来第一个繁盛期,涌现出程长庚、谭鑫培等号称“同光十三绝”的著名艺人。

清朝末年,京剧由北京走向全国各地,成为全国流行的最大剧种,被公认为“国剧”。

民国以来,京剧流派纷呈,局面繁荣,逐步走向世界。

京剧表演的四种艺术手段

唱

念

做

打

梅兰芳(1894~1961),京剧大师,出生于京剧世家。梅兰芳在五十余年的舞台生涯中,精心创造,善于革新,塑造了众多的优美的妇女艺术形象,积累了大量优秀剧目,发展了京剧旦角的表演艺术,形成一个具有独特风采的艺术流派,世称梅派。他与程砚秋、尚小云、荀慧生并称“四大名旦”,梅居其首。

梅兰芳的艺术成就成为了中国戏曲艺术体系的代表和标志。

梅兰芳先生在促进我国与国际间文化交流方面作出了卓越的贡献。他是我国向海外传播京剧艺术的先驱。他曾于1919年、1924年和1956年三次访问日本,1930年访问美国,1935年和1952年两次访问苏联进行演出,获得盛誉,他的这些活动不仅增进了各国人民对中国文化的了解,也使我国京剧艺术跻入了世界戏剧之林。梅兰芳与斯坦尼斯拉夫斯基,布莱希特并称为世界三大表演体系。

京剧集古代戏曲艺术之大成,发展出一套近乎完美的艺术程式,从脸谱、服装、唱腔、动作等方面将角色划分为生、旦、净、丑四大行当。在表演艺术上发扬象征虚拟、歌舞并重的传统,综合运用唱、念、做、打等艺术手段,用锣鼓和京胡、二胡、笛子等管弦控制节奏、渲染气氛,在“字正腔圆”的唱腔、念白中渗透诗、词的文学情趣,亮相和定型则给人以雕塑的美感,在小小的戏台上随心所欲地展现大千世界。

京剧的特点

京剧为什么被称为“国粹”?

京剧之所以被称谓为国粹,是因为它代表了中国传统文化的精髓。京剧经过历代艺人的千锤百炼,吸取了众多地方戏曲的精华,逐渐形成了固有的并具有综合性的一种表演程式。从某种意义上说,京剧艺术是中国戏曲艺术,更广泛地说是中国传统文化的一个缩影,一种浓缩。另一种原因是因为它被梅兰芳等人传播到世界上,并被世界人民所认可和瞩目。所以把京剧称谓为国粹,引申说是中国戏曲艺术的总代表。

练习

1、理学家王阳明说:“士以修治,农以具养,工以利器,商以通货,各就其资之所近,力之所及者而业焉,以求尽其心,其归要在于有益生人(民)之道,则一而已…四民异业而同道.”在此,王阳明( )

A.重申传统的“四民“秩序” B.主张重新整合社会阶层

C.关注的核心问题是百姓生计 D.阐发的根本问题是正心诚意

D

2、清代有学者说:“古有儒、释、道三教,自明以来,又多一教,曰小说…士大夫、农、工、商贾无不习闻之,以至儿童、妇女不识字者,亦皆闻而如见之,是其教较之儒、释、道而更广也。”这表明( )

A.小说成为一种新的宗教传播载体 B.小说的兴起冲击了封建等级观念

C.市民阶层扩大推动世俗文化发展 D.世俗文化整合了社会的价值观念

C

3、诗词歌赋既是历代文人墨客咏怀、记游、言志的文学表现形式,也往往蕴含着丰富的社会历史内容.下列文句,与商业经济无直接关联的是( )

A.“九市开场,货别隧分”(《西都赋》)

B.“贝锦斐成,濯色江波”(《蜀都赋》)

C.“经游(营)天下遍,却到长安城”(《估客乐》)

D.“岢峨大舶映云日,贾客千家万家室”(《广州歌》)

B

4.阅读材料,回答问题.

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期.《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

--摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系

答案:

作用:促进了学术的复兴;满足了教育的需要。

关系:两者呈现正相关关系。

(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?

(3)综上,谈谈科技与社会的相互作用

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”.又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

--摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

答案:

(2)理论来源:张仲景的伤寒病理论.新发展:创立温病学说.实践效果:运用温病学说治疗传染病,挽救了许多人生命

(3)相互作用:社会需要促进科技发展,科技发展推动社会进步

5.下列各项史实与结论之间逻辑关系正确的是 史实结论 ( )

A宋代发明了活字印刷术宋代以后雕版印制技术基本不再使用

B考古发现唐长安城中的坊建有坊墙唐代城市中普遍实行坊市制

C19世纪中期,英国生活资料及生产原料进口占其进口总额的95%,约50%的工业产品销往国外英国已经成为典型的外向型经济国家

D1951—1955年,苏联对农业的投资由年均200亿卢布增长到409亿卢布苏联工农业发展失衡的局面得以改变

C

6.公元97年,东汉的班超曾派人出使欧洲强国“ 大秦 ”。东汉和“ 大秦 ”都创造了辉煌的文化。属于它们的文化成就分别是( )

A.活字印刷术、万有引力定律 B.《九章算术》、罗马法

C.蔡伦改进的造纸术、日心说 D.《春秋繁露》、《理想国》

B

3.据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校。由此推断( )

A.宰相冯道发明雕版印刷术 B.活字印刷已取代雕版印刷

C.雕版印刷得到了广泛应用 D.雕版印刷限用于官方刻书

C

1.“合议即成,举国争言洋务:请开铁路者有之,请练洋操者有之,请设陆军学堂、水师学堂者亦有之。其兴利之治,则或言银行,或言邮政,或请设商局,或请设商务大臣……”“合议即成”是指签订了( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《马关条约》

例题

D

2、右图是法国某报刊登的关于晚清一场战事的图片。该战事的后果是( )

A.《南京条约》签订 B.中国西南门户被迫打开

C.沙市、重庆等商埠开放 D.《辛丑条约》签订

D

此处请老师配图

THANKS

本节完

名师课件

专题一 中国古代史

第三讲 中国古代的文化

课标与高考考点:

1、概述古代中国的科技和文艺成就

2、认识中国科技发明对世界文明发展的贡献

3、理解科技文艺成就及其与时代的关联

第11课

中国古代的科学技术和文学艺术成就

科技史的一般规律

(1)从原因看:科技的发展是由政治、经济、教育、科技工作者的努力等多方面因素推动的。

(2)从结果看:科技是生产力,科技进步推动社会的进步.

(3)认识:科技能否转化为生产力(或转化程度的高低)取决于当时的社会环境。

一、中国古代的科技成就

四大发明史实

造纸术:

纸: 西汉发明、东汉改进

(书写材料的演变:?)

印刷术:

指南针

火药:

活字印刷术(北宋发明并改进)

雕版印刷术(唐作品)

测定技术的进步(战国、北宋)

广泛应用(五代和宋)

发明(唐末)

四大发明的发明、改进、应用

传播

(一)、四大发明-中国古代科技的里程碑

思考:四大发明的作用

1.造纸术和印刷术:

(1)利于人类文明的传播和社会进步发展:(是信息的记录、传播的革命性进步.)

(2)大大推动了资产阶级文化的传播.(欧洲的文艺复兴和宗教改革)

2.火药:

(1)军事革命:改变了战争的面貌;帮助资产阶级战胜封建贵族;

(2)推动生产的发展、丰富生活、文化娱乐:开采矿山、鞭炮

3.指南针: 风水迷信\航海业与丝绸之路\地理大发现

总之:对西方:极大的推动社会转型;

对中国:影响有限.(原因何在?)

为什么四大发明在东西方的影响差距巨大

1.经济上:

中国:自然经济依然占主导地位,资本主义萌芽受压制。

(分散、封闭的特性,使科技发展缺少应有的动力 )

西方:商品经济,资义生产关系产生(对科技提出的要求高,动力大)

2.政治上:

中国:封建专制强化反动,阻碍了社会的发展.

西方:资产阶级代议制在许多国家确立。(良好的社会环境和制度保障)

3.外交上:

中国:闭关锁国政策,阻碍经济文化科技交流。

西方:殖民扩张,开拓市场, 带动了科技的发展。

4.思想上:

中国:文化高压(“八股取士”和“文字狱”),理学僵化。(知识分子思想受到禁锢)

西方:文艺复兴、启蒙运动促进思想解放。

面向现实,重视实践,崇尚理性。

认识:科学技术能否产生巨大的社会效益取决于不同的社会环境

中国古代科技与西方近代科技的区别

中

西

区别

(1)重经验,重实用;(保守性、不系统、不完整、盲从)

(2) 现象记载,描述型,(感性认识)

重实验,重理论。(重逻辑推理)

重规律的探究 归纳综合

(理性认识,探索事物的规律和本质)

分布

中:主要服务于农业(农学.天文历法)、 数学、医学、(服务于农业和专制王权,科技缺乏转换为生产力的意识)

西:主要服务于工业(天文\物理\化学\生物)

(极大的推动生产力的发展)

“区别”的 原因?

英国学者

李约瑟

李约瑟研究《中国科学技术史》引出的问题: 既然中国古代科学那么发达,为什么后来到明清时期却落后了?这被称为“李约瑟难题”。

如何破解“难题”?

中国古代天象观测的目的:

1.指导农业生产的需要:“授民以时”。

2.强化王权: 天人感应、 君权神授

王朝统一天下“受命于天”的需要。

西方:探索天体运行规律,怀疑宗教神学世界观(地心说),促进思想解放。

(二)、天文、数学、农学、医学

天文学成就一览表

分 类

成 就

评 价

天

文

学

天象观测

①殷商时代有关日食的记载…

②有关彗星和哈雷彗星的记录…

③中国古人对太阳黑子的纪录…

在很长时间内处于世界前列

天文学著作

《甘石星经》……

《石氏星表》

我国最早的一部天文学专著

天体测量

①东汉张衡……

②唐代僧一行……

③元代郭守敬……

也取得突出的成就

我国数学成就一览表(勾书)

分 类

成 就

数

学

方

面

计算方法

①春秋时期出现九九乘法口诀

②春秋战国出现了筹算计算法

③元代出现珠算法

数学专著

东汉时期《九章算术》总结了……,记载了 ……,标志着……。

数学专家

南朝宋、齐祖冲之圆周率……领先世界1000年之久。

我国农学成就

时 间

作 者

成 就

地 位

南北朝

北朝·贾思勰

《齐民要术》

我国现存的最早的一部农书

元朝

王祯

《农书》

重点介绍生产工具的变革。《农器图谱》占4/5的篇幅。

明朝

徐光启

《农政全书》

三主题,评价利弊,总结中国历代经验,吸收西方自然科学知识。徐光启被誉为“中国近代科学先驱”。

我国中医学成就

时 间

发明者

成 就

世界地位

西汉

?

《黄帝内经》

中国现存较早的一部医书,奠定了中医学理论的基础

东汉

张仲景

《伤寒杂病论》

张仲景被称为“医圣”,该书成为中医临床医学的经典

东汉三国

华佗

麻沸散

五禽戏

最早的麻醉药剂

中国现存最早的体育保健体操

唐

孙思邈

《千金方》

总结了古代至唐初的重要方剂

被誉为“药王”

明代

李时珍

《本草纲目》

全面系统地总结了16世纪以前的药物学成就,创立了当时世界上最先进的生物分类法。

小结

中国古代科技发展的特点

1、全面繁荣、世界领先、影响深远

2、经验性、实用性、感性

3、分布:农学、医学、数学、天文学

影响中国古代科技发展的因素

1、政治:环境、制度、政策

2、经济:农耕

3、民族关系:

4、外交:政策、路线、交通

5、文化:政策、教育等

6、其它:个人探究等因素

探究问题:比较

郑和下西洋

西欧开辟新航路

目的

性质

影

响

经济

道德

宣扬国威(“厚往薄来” 换取万国来朝的盛况)

寻金、获得财富

政治行为(封建制度下的朝贡贸易)

经济行为(资本主义的海外殖民)

国力不堪重负。远洋航海业衰落

获得巨额利润,促资义原始积累。

促进东南亚的繁荣与稳定;扩大了明朝的政治影响;树立起中国人和平使者的形象;中华文化圈。

原始积累;掀起殖民狂潮;亚非拉的贫困落后;殖民强盗形象。

自然经济

商品经济

封闭性

宣扬国威

发财致富

开放性

结论:自然经济基础上的中国远洋航行虽然加强了与亚非国家的友好交往,但它不可能推动世界市场的形成,更不可能将人类带入资本主义时代。

旧时代的辉煌

新时代的开端

二、汉字与书法

(一)、汉字的演变

字体:甲 → 金 →篆→ 隶→ 楷、行 、草

依次递进而又并存。

功能:从实用(汉以前)到艺术(魏---)

总趋势:由繁到简(图画 →线条笔画)

由多样到统一,日益规范稳定。

“书同文”及其意义

东晋“书圣”王羲之,名作是《兰亭序》

(二)、书艺历程

1.书法艺术形成的条件

(1)造型、数量、意韵: 便于个性化的艺术再造(基本前提)

(2)士人群体的形成与抒情达意之需要(动力)

社会危机(国家分裂,社会动荡)以书法表达个性追求

(3)笔墨纸张的改进(技术条件)

2.发展历程

(1)秦汉:自发阶段

(2)魏晋:成为自觉的书法艺术

(3)隋唐:新的高峰、规范和法度

(4)宋代:追求个性而忽略法度(有意无法)

(5)明代: 呈现平民化、世俗化、个性化趋势

3.认识:书艺打上时代烙印;体现个人情怀。

(三)、汉字的意义:中华儿女永远的精神家园

1.传承中华文明:记载中华民族灿烂的文化和科技成就。

2.促进了书法和篆刻等艺术的发展。

3.沟通古今,也为不同方言区间的交际创造了有利的条件。

4.促进了国家的统一和民族的团结。

5.影响了周边民族国家的文字:对周边民族文化的发展也有重要贡献。

三、笔墨丹青

1.文人画(士夫画): 画中带有文人情趣,画外流露着文人思想的绘画。它“不在画里考究艺术上的功夫,必须在画外看出许多文人之感想”,与工匠画相比,具有“雅”的特点。

关键词:写意(意蕴),非功利\个性\雅.

2.宫廷画:内容:帝王生活,行政;

工笔:写实,工整精丽。

3.风俗画(民间画):内容:社会生活习俗

工笔:真实描绘场景,基本不带政治.宗教.伦理等价值判断.

有关中国画的概述:

鹳鱼石斧图(新石器时代仰韶文化)

舞蹈人物彩陶图(新石器时代马家窑文化)

东晋顾恺之女史箴图(局部)

《步辇图》阎立本

1300多年前汉藏两族团结友好的重大事件。唐太宗十四年(640年),藏族领袖松赞干布,要与唐通婚,并派使者禄东赞晋见唐太宗的场面。画中唐大宗坐于步辇上,十余宫人相随,皆神采如生,一朱衣髯官执芴引班,后有赞普使者,穿着小团花衣。

北宋·王希孟《千里江山图(局部)

在北宋兴起一种全新的画风,称之为“文人山水画”,并从人物画的衬景发展成为独立的画种。

特点: 从注重写实变为更加注重意境。

原因:(1)“重文轻武”的国策,文人阶层壮大;

(2)理学兴起,使文人更加注重心性情 趣的修养和哲学思考。

南宋·马远《梅石溪凫图》 “马一角”

南宋夏圭《山水十二景》“夏半边”

元·倪瓒《六君子图》

元朝:

元朝作为一个少数民族入主中原的朝代,给士人的感觉是凄凉、悲愤和无奈的,这样的情怀表现在绘画上就是郁闷的意境了。

该画山水画表达了南方士人的郁闷心情。

唐寅? 枯槎鸲鹆图

名家唐寅(伯虎),江苏吴县人。举乡试第一(解元),后因科场舞案受牵连功名受挫,又遭家难,后半生在苏州城西北“桃花庵”以卖文鬻画闻名天下。

“山空寂静人声绝,栖鸟数声春雨馀。”诗画映发寄寓了画家超凡脱俗的思想。他常借诗画宣泄个人的挫折以及无奈狂放与玩世的生活态度。

民间风俗画:《清明上河图》不仅是一幅杰出的绘画作品,而且具有难得的历史文献价值。

根据《清明上河图》(局部),提取画面蕴涵的历史信息。

《清明上河图》局部

《三国演义》插图

年 画

苏州桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊和四川绵竹,是我国著名的四大民间木刻年画产地。其中苏州的桃花坞和天津的杨柳青最著名,有南桃北柳之说。

布贴画

民间风情—剪纸画

剪纸是一种在纸上剪出来的画,人们将剪好的图案贴在门楣、窗子等,以表达自已的喜乐感情及生活感受。

剪纸起源于南北朝时期,多取材自喜庆节令、五谷丰收、儿童等,既饶富情趣又装饰美观,故深受大家喜爱

中西传统的绘画中西绘画的审美特征区别:

北宋夏圭《临溪抚琴图》

在西方的绘画中,人物占据了核心的位置。

中:重言志抒情(写意,非功利),讲究意境美。

西:模仿自然(写实,功利),重视人体美;

中:呈现出哲学化的审美倾向

西:科学化的审美倾向。

中国画的审美基点在于“意味”

西方绘画的基点从属于“再现”

小结中国画

1、派别:

宫廷和民间绘画:注重写实的;

文人画:非功利、主写意,融诗、书、画、印为一体,其不求形似,注重个人主观性情的抒发,

表现手法更加灵活自由。

2、感悟:

(1)绘画风格反映时代特色。

(2)体会艺术家精神:

自尊自强、不畏强暴、不向世俗低头;

崇高的民族气节,忧国忧民的社会责任感;

潇洒自由的心态,坚毅的个性等。

专题一 中国古代史

第三讲 中国古代的文化

课标与高考考点:

1、知道《诗经》、楚词、唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学成就

2、了解中国古代不同时期的文学特色文化、艺术是时代(政治、经济)的反映

第17课

诗歌与小说

四、中国古代的文学艺术

(一)、先秦“风骚”:

1.社会背景:转型、思想活跃、促进文学繁荣

2.典型:

诗经

时间:西周初期—春秋中期

内容:我国最早的一部诗歌总集(风雅颂)

特点:

四言诗、重章叠句(句式);

现实主义(倾向)“赋”“比”“兴”(艺术手法)

地位:奠定中国古典现实主义文学的基础; 被后世奉为儒家经典

楚辞:概念:新诗(南方民歌、楚地方言、新诗)

特点:自由灵活(句式);浪漫主义(倾向);忧国忧民(内容)

代表作:《离骚》

(二)、汉赋

1.社会背景:汉朝政治统一强盛;经济发展,广筑宫室,田猎、巡游之风兴盛。

2.特点:半诗半文的综合文体

辞藻华丽 (讲究排比、散文韵文并用)

3.代表人物—司马相如

(三)、唐诗

1.唐诗繁荣的原因:繁荣、开放、多元的文化;

科举制度的推动;

借鉴汉代以来的五言\七言诗:

2.唐诗繁荣的表现:流派、代表

将进酒 李白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月,

天生我才必有用,千金散尽还复来,

-------------

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,

与尔同销万古愁。

浪漫诗 :张扬个性、蓬勃向上

李白(“诗仙”)

原因:盛唐

春望 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

现实诗: 国破家亡、政治黑暗

杜甫(“诗圣”、“诗史”) 原因:由盛转衰、颠沛流离、饥寒交迫;

红绒毯 白居易

宣城太守知不知,

一丈毯,千两丝,

地不知寒人要暖,

少夺人衣作地衣。

原因:社会更黑暗

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回。

边塞诗:昂扬进取、军旅生活

边塞风光、民族风情

高适、岑参、王昌龄 、王翰

鸟鸣涧 王维

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

田园诗:清新恬静

王维、孟浩然

618--713----766----835----907

初 盛 中 晚唐

浪漫 现实(白居易)“小李杜”

田园、边塞

(四)、宋词

词是诗的另一种形式,起源于唐代,是宋代文学的主流形式。

特点:长短句,便于抒情。(新诗)

繁荣的原因:

1.商品经济发展→市民阶层增加→宋代市井生活丰富→娱乐场所需要大量的词。

2.社会现实:(素材丰富)

3.科举、重文、知识分子群壮大

流派:豪放派

婉约派

宋词主要有几种流派?代表人物分别是谁?各有什么特色?

1.婉约派

代表:柳永(北宋)和 李清照(两宋之际)

特点:风格:委婉含蓄,细腻感人;

内容 :以咏叹个人身世、写景抒情为主。

2.豪放派

代表——苏轼(北宋)和辛弃疾(南宋)

特点:风格: 豪放激愤,气势雄伟;

内容:以记事、说理为主,表达内心感慨。

岳飞的《满江红》属于哪个流派?

(五)、元散曲——元代兴起的新诗体

1.来源:

2.特点:可雅可俗、抒情叙事兼具,更为生动活泼。

内容:压抑愁闷

3.社会背景:

(1)元朝少数民族入主中原,实行民族分化政策,汉族文人进取无望。

(2)社会现实:社会黑暗、人民遭遇悲惨。

《天净沙》秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

(六)、明清小说

1.繁荣的原因:

(1)经济发展(物质基础)

(2)市民阶层扩大(社会基础):

(3)文学的继承性:印刷术(技术保障):教育与识字率上升.

(4)社会腐败动荡阶级矛盾\商品经济 (社会素材):

(5)文人努力(个人因素):

2.代表作品:明朝:“四大奇书”:

短篇小说集:“三言”“二拍”

清朝:批判现实主义力作:《红、聊、儒》

3.地位:最高峰;古典文学瑰宝

《喻世明言》《醒世恒言》《警世通言》(明)冯梦龙

《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》(明)凌蒙初

“三言”历来被誉为中国古典短篇小说宝库,明代优秀的白话短篇小说,与《二拍》并称明代市民文学的代表作。它内容丰富,有反映爱情婚姻的,有抑扬封建官吏的,有暴露治黑暗的;有讴歌信义任挟的,谴责望恩负义的。故事情节离奇曲折,人物个性鲜明,充满情趣。

五、中国戏曲的发展

戏曲的名称

时期

产生的背景或原因

特点

发展阶段

傩戏

(傩仪、傩)

南戏

元杂剧

京剧

先秦时期

社会生产力低下;人们认知水平有限;崇尚鬼神等信仰

穿戴绚丽服饰,载歌载舞

源头

两宋时期

社会、城市经济发展;通俗文化繁荣;市民娱乐兴起

主要在民间流行、贴近百姓生活、表达劳动人民的愿望和要求

发展

城市经济繁荣;市民阶层壮大;知识分子地位低下;元朝注意保护艺人等

多种表演形式相结合、有完整的故事情节和角色配合

成熟

元朝时期

清朝时期

北京是全国政治、经济、文化中心;人们的娱乐文化需求;统治者的重视;艺人的努力

以表演历史故事为主,角色分为生、旦、净、丑四大行当,将唱、念、做、打结合起来,形成一套独具特色的艺术体系

鼎盛

中国戏曲源头:傩戏

傩(nuó)和傩祭、傩仪是一种世界性的古文化事象,它以驱鬼逐疫、酬神纳吉为目的,以巫术活动为中心,是原始民族自然崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜及万物有灵观念的产物。

世界上任何一个民族,都经历过原始社会阶段,有过信仰原始宗教的历史,并产生了本民族的宗教职业者—巫。巫师为驱鬼敬神、逐疫去邪所进行的宗教祭祀活动,称为傩或傩祭、傩仪。傩师所唱的歌、所跳的舞称为傩歌、傩舞。傩戏又是在傩歌、傩舞的基础上出现的。

发展:傩 先秦汉唐祭祀中的傩仪 傩戏

你们知道为什么把戏曲称为“梨园”吗?

梨园,原本是唐朝皇家禁苑中果木园,与枣园、桑园、桃园、樱桃园并存。果木园中设有离宫别殿、酒亭球场等,是供帝后、皇戚、贵臣宴饮游乐的场所。后经唐玄宗李隆基的大力倡导,梨园的性质成为了玄宗时宫廷所设的训练乐工的机构。

梨园的主要职责是训练乐器演奏人员,与专司礼乐的太常寺和充任串演歌舞散乐的内外教坊鼎足而三。后世遂将戏曲界习称为梨园界或梨园行,戏曲演员称为梨园弟子。

京剧为什么叫“京剧”?如何形成的?

因为它是在北京形成并最初在北京流行所以被称为“京剧”。

京剧不是北京的地方戏而是在众多地方戏曲的基础上博采众长逐渐形成的。

形成原因:

1.北京的地位 2.四方艺人的聚集中心

3.演出市场的需要 4.清朝皇室贵族、官员的欣赏爱好

5.徽班进京 6.艺术家博采众长

京剧的形成

乾隆年间,四大徽班(三庆、四喜、春台、和春)进京

道光年间,汉调进京,徽汉合流,为京剧诞生奠定了基础

道光二十年(1840)后,经过不断的融合吸收,京剧正式形成

京剧的发展

同治、光绪年间,京剧走向成熟,迎来第一个繁盛期,涌现出程长庚、谭鑫培等号称“同光十三绝”的著名艺人。

清朝末年,京剧由北京走向全国各地,成为全国流行的最大剧种,被公认为“国剧”。

民国以来,京剧流派纷呈,局面繁荣,逐步走向世界。

京剧表演的四种艺术手段

唱

念

做

打

梅兰芳(1894~1961),京剧大师,出生于京剧世家。梅兰芳在五十余年的舞台生涯中,精心创造,善于革新,塑造了众多的优美的妇女艺术形象,积累了大量优秀剧目,发展了京剧旦角的表演艺术,形成一个具有独特风采的艺术流派,世称梅派。他与程砚秋、尚小云、荀慧生并称“四大名旦”,梅居其首。

梅兰芳的艺术成就成为了中国戏曲艺术体系的代表和标志。

梅兰芳先生在促进我国与国际间文化交流方面作出了卓越的贡献。他是我国向海外传播京剧艺术的先驱。他曾于1919年、1924年和1956年三次访问日本,1930年访问美国,1935年和1952年两次访问苏联进行演出,获得盛誉,他的这些活动不仅增进了各国人民对中国文化的了解,也使我国京剧艺术跻入了世界戏剧之林。梅兰芳与斯坦尼斯拉夫斯基,布莱希特并称为世界三大表演体系。

京剧集古代戏曲艺术之大成,发展出一套近乎完美的艺术程式,从脸谱、服装、唱腔、动作等方面将角色划分为生、旦、净、丑四大行当。在表演艺术上发扬象征虚拟、歌舞并重的传统,综合运用唱、念、做、打等艺术手段,用锣鼓和京胡、二胡、笛子等管弦控制节奏、渲染气氛,在“字正腔圆”的唱腔、念白中渗透诗、词的文学情趣,亮相和定型则给人以雕塑的美感,在小小的戏台上随心所欲地展现大千世界。

京剧的特点

京剧为什么被称为“国粹”?

京剧之所以被称谓为国粹,是因为它代表了中国传统文化的精髓。京剧经过历代艺人的千锤百炼,吸取了众多地方戏曲的精华,逐渐形成了固有的并具有综合性的一种表演程式。从某种意义上说,京剧艺术是中国戏曲艺术,更广泛地说是中国传统文化的一个缩影,一种浓缩。另一种原因是因为它被梅兰芳等人传播到世界上,并被世界人民所认可和瞩目。所以把京剧称谓为国粹,引申说是中国戏曲艺术的总代表。

练习

1、理学家王阳明说:“士以修治,农以具养,工以利器,商以通货,各就其资之所近,力之所及者而业焉,以求尽其心,其归要在于有益生人(民)之道,则一而已…四民异业而同道.”在此,王阳明( )

A.重申传统的“四民“秩序” B.主张重新整合社会阶层

C.关注的核心问题是百姓生计 D.阐发的根本问题是正心诚意

D

2、清代有学者说:“古有儒、释、道三教,自明以来,又多一教,曰小说…士大夫、农、工、商贾无不习闻之,以至儿童、妇女不识字者,亦皆闻而如见之,是其教较之儒、释、道而更广也。”这表明( )

A.小说成为一种新的宗教传播载体 B.小说的兴起冲击了封建等级观念

C.市民阶层扩大推动世俗文化发展 D.世俗文化整合了社会的价值观念

C

3、诗词歌赋既是历代文人墨客咏怀、记游、言志的文学表现形式,也往往蕴含着丰富的社会历史内容.下列文句,与商业经济无直接关联的是( )

A.“九市开场,货别隧分”(《西都赋》)

B.“贝锦斐成,濯色江波”(《蜀都赋》)

C.“经游(营)天下遍,却到长安城”(《估客乐》)

D.“岢峨大舶映云日,贾客千家万家室”(《广州歌》)

B

4.阅读材料,回答问题.

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期.《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

--摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系

答案:

作用:促进了学术的复兴;满足了教育的需要。

关系:两者呈现正相关关系。

(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?

(3)综上,谈谈科技与社会的相互作用

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”.又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

--摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

答案:

(2)理论来源:张仲景的伤寒病理论.新发展:创立温病学说.实践效果:运用温病学说治疗传染病,挽救了许多人生命

(3)相互作用:社会需要促进科技发展,科技发展推动社会进步

5.下列各项史实与结论之间逻辑关系正确的是 史实结论 ( )

A宋代发明了活字印刷术宋代以后雕版印制技术基本不再使用

B考古发现唐长安城中的坊建有坊墙唐代城市中普遍实行坊市制

C19世纪中期,英国生活资料及生产原料进口占其进口总额的95%,约50%的工业产品销往国外英国已经成为典型的外向型经济国家

D1951—1955年,苏联对农业的投资由年均200亿卢布增长到409亿卢布苏联工农业发展失衡的局面得以改变

C

6.公元97年,东汉的班超曾派人出使欧洲强国“ 大秦 ”。东汉和“ 大秦 ”都创造了辉煌的文化。属于它们的文化成就分别是( )

A.活字印刷术、万有引力定律 B.《九章算术》、罗马法

C.蔡伦改进的造纸术、日心说 D.《春秋繁露》、《理想国》

B

3.据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校。由此推断( )

A.宰相冯道发明雕版印刷术 B.活字印刷已取代雕版印刷

C.雕版印刷得到了广泛应用 D.雕版印刷限用于官方刻书

C

1.“合议即成,举国争言洋务:请开铁路者有之,请练洋操者有之,请设陆军学堂、水师学堂者亦有之。其兴利之治,则或言银行,或言邮政,或请设商局,或请设商务大臣……”“合议即成”是指签订了( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《马关条约》

例题

D

2、右图是法国某报刊登的关于晚清一场战事的图片。该战事的后果是( )

A.《南京条约》签订 B.中国西南门户被迫打开

C.沙市、重庆等商埠开放 D.《辛丑条约》签订

D

此处请老师配图

THANKS

本节完

同课章节目录