高考历史第一轮总复习名师课件(第29课): 20世纪50—70年代社会主义建设道路探索的实践

文档属性

| 名称 | 高考历史第一轮总复习名师课件(第29课): 20世纪50—70年代社会主义建设道路探索的实践 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 14:09:58 | ||

图片预览

文档简介

高考历史总复习

名师课件

第二部分 中国近代现代史

专题十一: 中国特色社会主义道路的探索

课标与高考考点:

1、概述50年代—70年社会主义建设曲折发展的史实

2、了解其原因,总结其经验教训

第28课

20世纪50—70年代社会主义建设道路探索的实践

本课重点

本课难点

过渡时期总路线;

中共八大在探索中国社会主义建设道路方面的理论成果;

大跃进人民公社化运动造成的经济建设失误及其教训;

“文革”造成的国民经济遭受严重损失。

理解具有中国特色的社会主义改造的道路;

理解“一化”与“三改”之间的内在关系。

中国现代史阶段的经济

1、49年10月——56年底

(过渡时期,开端良好)

49年10月——52年底 :国民经济恢复和初步发展

1953年——1956年底:三大改造完成

2、56年——66年

全面建设社义时期;

两头好,中间差(曲折中前进。)

3、66年——76年:“文革”十年:经济遭受严重挫折

4、78年——现在:社义现代化建设新时期:飞速发展

一、过渡时期的经济(1949-1956):(恢复与改造的基本完成)

1、国民经济的恢复与发展 (1949——1952)

如何实现恢复?

农村:完成土改,激发积极性;

城市:城镇:没收官僚资本和外商企业:转变为国营经济;

合理调整民企:在国家的领导下恢复和发展。(调整3个关系:公私\劳资\产销)

特大城市:坚决打击不法资家:本平抑物价,树立人民币信用。

(比如:上海) (米棉之战\银元之战)

恢复的意义:为国家开展有计划的经济建设和社会主义改造奠定了基础。

2、提出并实施过渡时期的总路线(总任务):“一化三改”

(1)含义:“一化”:发展生产力(“逐步实现社义工业化”)

“三改”:变革生产关系。(“逐步实现社义改造” )

(2)特点:发展生产力和变革生产关系并举。

实质 : (建设) (改造:即社会主义革命,消灭私有制,消灭剥削阶级)

内在联系:“三改”服务于 “一化”

3、制定并实施“一五计划”

(1)“一五”计划的基本任务:(即大略完成总路线中规定的任务的30%)

(2)“一五”的结果:

超额完成“一五”中关于工业化建设的指标;

全部完成“三改” (1956年底)。

关于“一五”计划中的工业化建设:

特点:优先发展重工业

原因:请阅读材料,思考?

材料一:建国初期毛泽东曾说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶壶茶碗,能种粮食还能磨成面粉,还能造纸,但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

为什么要优先发展重工业?结合建国初的国际背景考虑:

材料二:中国与美国、印度钢和电产量的比较(人均)

中国(1952年)

美国(1950年)

印度(1950年)

钢产量

2.37公斤

538.3公斤

4公斤

发电量

2.76千瓦时

2949千瓦时

10.9千瓦时

“苏联共产党就是我们最好的先生,我们必须向他们学习。”

——毛泽东

“我们所走过的道路就是苏联走过的道路,这在我们是一点疑问也没有的。”

——刘少奇

我国为什么要优先发展重工业?

原因:

①新中国成立初期的国际形势:两极对峙\冷战

②我国重工业现状:基础十分薄弱;(→目的:增强国防的需要)

④经济关系:重工业的发展有助于推进农轻的发展

③外:苏联模式的影响、示范

探究

五年计划

探究

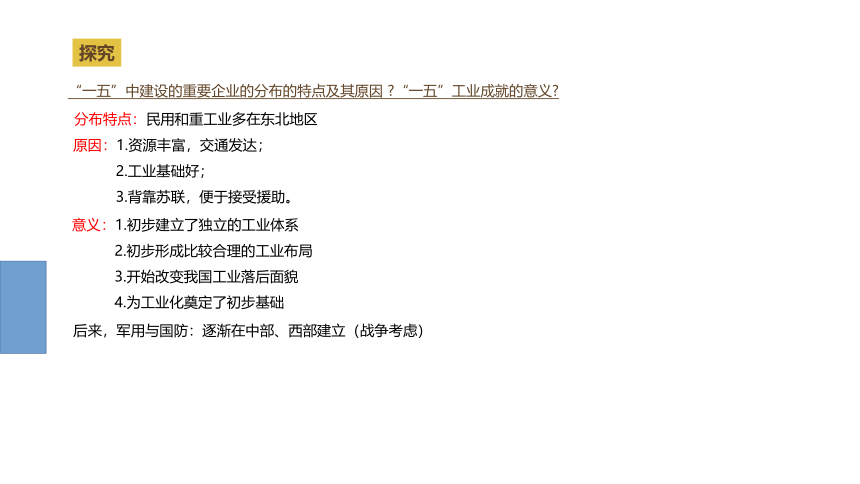

“一五”中建设的重要企业的分布的特点及其原因 ?“一五”工业成就的意义?

分布特点:民用和重工业多在东北地区

原因:1.资源丰富,交通发达;

2.工业基础好;

3.背靠苏联,便于接受援助。

意义:1.初步建立了独立的工业体系

2.初步形成比较合理的工业布局

3.开始改变我国工业落后面貌

4.为工业化奠定了初步基础

后来,军用与国防:逐渐在中部、西部建立(战争考虑)

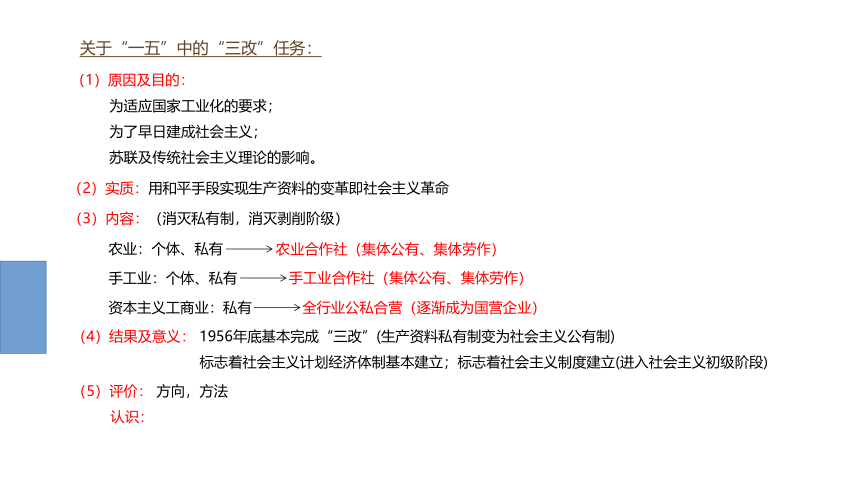

关于“一五”中的“三改”任务:

(1)原因及目的:

为适应国家工业化的要求;

为了早日建成社会主义;

苏联及传统社会主义理论的影响。

(2)实质:用和平手段实现生产资料的变革即社会主义革命

(3)内容:(消灭私有制,消灭剥削阶级)

农业:个体、私有

手工业:个体、私有

资本主义工商业:私有

农业合作社(集体公有、集体劳作)

手工业合作社(集体公有、集体劳作)

全行业公私合营(逐渐成为国营企业)

(4)结果及意义: 1956年底基本完成“三改”(生产资料私有制变为社会主义公有制)

标志着社会主义计划经济体制基本建立;标志着社会主义制度建立(进入社会主义初级阶段)

(5)评价: 方向,方法

认识:

二、“十年建设”时期的经济:曲折中向前发展(56-66)(补充知识,笔记)

探索背景:内:制度建立、成就效应、热情高涨

外:苏“20”大 、东欧改革的影响,破除迷信

探索重点:主要矛盾(任务):

建设的规模、速度:

思考: 十年建设中的正确探索和失误

正确:

失误:

《论十大关系》:1956

中共八大:1956

总路线:1958

“大跃进”:1958

工业:大炼钢铁运动

农业:人民公社化运动

八字方针的制定:1960年

知识点:中共八大(1956年)

①背景:“三改”基本基本完成,社义制度建立;建设热情。

②内容:

主要矛盾 :无产阶级—资产阶级(1949-1956)

先进的社会制度≈落后的社会生产力(1956—至今)

(或者2句话,见书)

主要任务 :(集中力量发展生产力)落后的农业国 变为先进的工业国。

方针 :在综合平衡中稳步前进(反“左”冒进也反右保守)

③意义:路线正确,符合国情,探索中取得初步成果。但遗憾的是没有坚持下来。

知识点:失误及教训

失误

教训

总路线

大跃进运动:工业:大炼钢铁

农业:人民公社化运动

1、过分夸大人的主观能动性,

忽视客观经济规律

2、生产关系的变革与生产力

水平不相适应

1、国民经济比例严重失调。

2、生态环境遭到严重破坏。

3、严重挫伤了农民的生产积极性。

4、导致59-61三年严重的经济困难。

5 、“左”的思想进一步蔓延与“文

革”的发生。

材料一:又是大国又是穷国,不跃进行吗?落后二百年,不跃进行吗!

——毛泽东

材料二:超过英国,不是十五年,也不是七年,只需要两到三年,两年是可能的。

——毛泽东

这说明社会主义建设的什么心态?

急于求成,片面强调经济发展的高速度。

大麦穗、大玉米,运到北京去见毛主席

北京市居民将自己家的铁制用具送去炼钢

最大的水稻“卫星”在广西环江县,号称亩产65217公斤。

最大的小麦“卫星”在青海蹇什克农场,号称亩产4282.5公斤。

浮夸风

1958年8月在河北视察时,毛泽东来到徐水县。当听到县委第一书记张国忠汇报说,全县秋季收粮可达11亿斤时,毛泽东很高兴地问道:“你们全县31万多人口,怎么吃得完那么多粮食? 应该考虑到生产了这么多粮食怎么办的问题。”随即他同时提出搞人民公社的问题。

8月5日,当张国忠在全县作《向共产主义进军》的讲话时,即根据毛泽东的指示要求全县成立人民公社,向共产主义过渡。几天之内,全县248个农业社宣布转为人民公社。

谷撒地,薯叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑,来年日子怎么过?我为人民鼓与呼。

农轻重的比例严重失调

头遍哨子不买帐,

二遍哨子伸头望,

三遍哨子慢慢晃。

—人民公社时农村的顺口溜

三年困难时期(1959—1961) —龟裂的稻田

调整:1960年—八字方针

“调整 巩固 充实 提高”

核心

成就:

1962年起,经济逐步恢复和发展。

1965年国家调整任务基本完成,并取得重大成就。

【思考】归纳这一时期我国经济建设的总体特征

曲折中向前发展

三、“文革”动乱中的国民经济(1966—1976)

1966 1971 1975 1976

发生

周恩来进行调整

邓小平全面整顿

结束

邓全面整顿的实质:纠正“文革”的“左”倾错误

地球人都知道

(1969年的)7月21日,美国宇航员第一次登上了月球。全世界都通过电视广播关注着这一重大事件的时候,大多数中国人对此一无所知。60年代末期,中国周边国家和地区出现了经济振兴迹象,后来被称为“亚洲四小龙”的香港、台湾、新加坡和南朝鲜正是在这时开始起步,日本也摆脱战争的阴影,开始了经济的复苏。然而,在世界经济发展的重要时期,中国的脚步却停滞了整整十年。

——陈晓卿《百年中国》

四、50—70年代的经济建设,出现失误的原因?教训?

原因:客观:国内国际环境。

主观:急于求成。“左”

教训:1、从国情出发,实事求是,尊重经济规律;

2、以经济建设为中心;保持社会安定团结;

3、抓住发展机遇;

4、坚持民主集中制,发扬党内民主,坚持群众路线……

另外:正确认识前30年的失误与后改革开放以来成就的关联。

练习

1、下图是新中国成立后国民经济的发展状况,其中出现C到D点变化的主要因素是( )

A. 一五计划的实施

B. 社会主义改造的完成

C. 国民经济的调整

D. “大跃进”运动的展开

C

2、中共中央《关于知识分子问题的指示》中断言:“我们必须承认,知识分子的基本队伍已经成为劳动人民的一部分,已经形成了工人、农民、知识分子的联盟。”国内阶级关系发生这样的变化,是因为( )

A.新民主主义革命的胜利 B.中共八大的召开

C.人民代表大会制度的确立 D.社会主义改造的进行

D

3、1953年10月16日,中共中央作出《关于实行粮食的计划收购和计划供应的决议》,随后不久又对油料、棉花、棉布等实行统购统销政策。这一政策( )

A.调动了农民的生产积极性 B.推动了国家工业化的建设进程

C.标志着计划经济体制形成 D.促进了农村的基层民主建设

B

4、(适应性考试)宣传中共“八大”路线的标语口号有( )

A.“科学技术是第一生产力”

B.“公社赛过铁饭碗,幸福生活万万年”

C.“动员一切的力量,争取新民主主义的新中国”

D.“放弃剥削,学好本领,做自食其力的劳动者”

D

5、1963年,刘少奇曾说:“党委和政府超脱一点,不好吗?站在公司之上、矛盾之上,有问题我们来裁判,不要做当事人……生产由公司、工厂去经营。”这说明当时( )

A.国家放松对经济的宏观调控 B.国家经济体制开始了变革

C.国有企业的自主经营性加强 D.计划经济体制的弊端显露

D

6、打油诗“出工鹭鸶探雪,收工流星赶月,干农活李逵说苦,挣工分武松打虎”,说明了( )

A.三大改造解放了农村生产力

B.“大跃进”调动了农民的生产积极性

C.人民公社化运动促进了农民觉悟的提高

D.“一大二公”挫伤了农民的生产积极性

D

7、下表反映中国1953~1965年工农业生产总值变化情况,其中1963~1965年增长速度较快主要是( )

A

8、有学者说:“毛及其同僚依靠组织方式上的变化,通过大规模的劳力动员,以实现农业奇迹;邓及其同僚同样依赖改变组织方式……来提高农业生产率。”这说明了两者的农业政策( )

A.符合当时中国的实际情况 B.赋予农民的经营方式不同

C.促进了农业经济的发展 D.取得农业成就的手段相同

B

时间

增长率

1953—1957年

14.6%

1958—1962年

0.6%

1963—1965年

15.7%

A.国家经济政策的调整 B.“一五”计划的完成

C.“大跃进”运动的影响 D.苏联对中国的援助

回顾课标与高考高频考点:

1、概述50年代—70年社会主义建设曲折发展的史实

2、了解其原因,总结其经验教训

你都掌握了么? 加油!!

教学总结

THANKS

本节完

名师课件

第二部分 中国近代现代史

专题十一: 中国特色社会主义道路的探索

课标与高考考点:

1、概述50年代—70年社会主义建设曲折发展的史实

2、了解其原因,总结其经验教训

第28课

20世纪50—70年代社会主义建设道路探索的实践

本课重点

本课难点

过渡时期总路线;

中共八大在探索中国社会主义建设道路方面的理论成果;

大跃进人民公社化运动造成的经济建设失误及其教训;

“文革”造成的国民经济遭受严重损失。

理解具有中国特色的社会主义改造的道路;

理解“一化”与“三改”之间的内在关系。

中国现代史阶段的经济

1、49年10月——56年底

(过渡时期,开端良好)

49年10月——52年底 :国民经济恢复和初步发展

1953年——1956年底:三大改造完成

2、56年——66年

全面建设社义时期;

两头好,中间差(曲折中前进。)

3、66年——76年:“文革”十年:经济遭受严重挫折

4、78年——现在:社义现代化建设新时期:飞速发展

一、过渡时期的经济(1949-1956):(恢复与改造的基本完成)

1、国民经济的恢复与发展 (1949——1952)

如何实现恢复?

农村:完成土改,激发积极性;

城市:城镇:没收官僚资本和外商企业:转变为国营经济;

合理调整民企:在国家的领导下恢复和发展。(调整3个关系:公私\劳资\产销)

特大城市:坚决打击不法资家:本平抑物价,树立人民币信用。

(比如:上海) (米棉之战\银元之战)

恢复的意义:为国家开展有计划的经济建设和社会主义改造奠定了基础。

2、提出并实施过渡时期的总路线(总任务):“一化三改”

(1)含义:“一化”:发展生产力(“逐步实现社义工业化”)

“三改”:变革生产关系。(“逐步实现社义改造” )

(2)特点:发展生产力和变革生产关系并举。

实质 : (建设) (改造:即社会主义革命,消灭私有制,消灭剥削阶级)

内在联系:“三改”服务于 “一化”

3、制定并实施“一五计划”

(1)“一五”计划的基本任务:(即大略完成总路线中规定的任务的30%)

(2)“一五”的结果:

超额完成“一五”中关于工业化建设的指标;

全部完成“三改” (1956年底)。

关于“一五”计划中的工业化建设:

特点:优先发展重工业

原因:请阅读材料,思考?

材料一:建国初期毛泽东曾说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶壶茶碗,能种粮食还能磨成面粉,还能造纸,但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

为什么要优先发展重工业?结合建国初的国际背景考虑:

材料二:中国与美国、印度钢和电产量的比较(人均)

中国(1952年)

美国(1950年)

印度(1950年)

钢产量

2.37公斤

538.3公斤

4公斤

发电量

2.76千瓦时

2949千瓦时

10.9千瓦时

“苏联共产党就是我们最好的先生,我们必须向他们学习。”

——毛泽东

“我们所走过的道路就是苏联走过的道路,这在我们是一点疑问也没有的。”

——刘少奇

我国为什么要优先发展重工业?

原因:

①新中国成立初期的国际形势:两极对峙\冷战

②我国重工业现状:基础十分薄弱;(→目的:增强国防的需要)

④经济关系:重工业的发展有助于推进农轻的发展

③外:苏联模式的影响、示范

探究

五年计划

探究

“一五”中建设的重要企业的分布的特点及其原因 ?“一五”工业成就的意义?

分布特点:民用和重工业多在东北地区

原因:1.资源丰富,交通发达;

2.工业基础好;

3.背靠苏联,便于接受援助。

意义:1.初步建立了独立的工业体系

2.初步形成比较合理的工业布局

3.开始改变我国工业落后面貌

4.为工业化奠定了初步基础

后来,军用与国防:逐渐在中部、西部建立(战争考虑)

关于“一五”中的“三改”任务:

(1)原因及目的:

为适应国家工业化的要求;

为了早日建成社会主义;

苏联及传统社会主义理论的影响。

(2)实质:用和平手段实现生产资料的变革即社会主义革命

(3)内容:(消灭私有制,消灭剥削阶级)

农业:个体、私有

手工业:个体、私有

资本主义工商业:私有

农业合作社(集体公有、集体劳作)

手工业合作社(集体公有、集体劳作)

全行业公私合营(逐渐成为国营企业)

(4)结果及意义: 1956年底基本完成“三改”(生产资料私有制变为社会主义公有制)

标志着社会主义计划经济体制基本建立;标志着社会主义制度建立(进入社会主义初级阶段)

(5)评价: 方向,方法

认识:

二、“十年建设”时期的经济:曲折中向前发展(56-66)(补充知识,笔记)

探索背景:内:制度建立、成就效应、热情高涨

外:苏“20”大 、东欧改革的影响,破除迷信

探索重点:主要矛盾(任务):

建设的规模、速度:

思考: 十年建设中的正确探索和失误

正确:

失误:

《论十大关系》:1956

中共八大:1956

总路线:1958

“大跃进”:1958

工业:大炼钢铁运动

农业:人民公社化运动

八字方针的制定:1960年

知识点:中共八大(1956年)

①背景:“三改”基本基本完成,社义制度建立;建设热情。

②内容:

主要矛盾 :无产阶级—资产阶级(1949-1956)

先进的社会制度≈落后的社会生产力(1956—至今)

(或者2句话,见书)

主要任务 :(集中力量发展生产力)落后的农业国 变为先进的工业国。

方针 :在综合平衡中稳步前进(反“左”冒进也反右保守)

③意义:路线正确,符合国情,探索中取得初步成果。但遗憾的是没有坚持下来。

知识点:失误及教训

失误

教训

总路线

大跃进运动:工业:大炼钢铁

农业:人民公社化运动

1、过分夸大人的主观能动性,

忽视客观经济规律

2、生产关系的变革与生产力

水平不相适应

1、国民经济比例严重失调。

2、生态环境遭到严重破坏。

3、严重挫伤了农民的生产积极性。

4、导致59-61三年严重的经济困难。

5 、“左”的思想进一步蔓延与“文

革”的发生。

材料一:又是大国又是穷国,不跃进行吗?落后二百年,不跃进行吗!

——毛泽东

材料二:超过英国,不是十五年,也不是七年,只需要两到三年,两年是可能的。

——毛泽东

这说明社会主义建设的什么心态?

急于求成,片面强调经济发展的高速度。

大麦穗、大玉米,运到北京去见毛主席

北京市居民将自己家的铁制用具送去炼钢

最大的水稻“卫星”在广西环江县,号称亩产65217公斤。

最大的小麦“卫星”在青海蹇什克农场,号称亩产4282.5公斤。

浮夸风

1958年8月在河北视察时,毛泽东来到徐水县。当听到县委第一书记张国忠汇报说,全县秋季收粮可达11亿斤时,毛泽东很高兴地问道:“你们全县31万多人口,怎么吃得完那么多粮食? 应该考虑到生产了这么多粮食怎么办的问题。”随即他同时提出搞人民公社的问题。

8月5日,当张国忠在全县作《向共产主义进军》的讲话时,即根据毛泽东的指示要求全县成立人民公社,向共产主义过渡。几天之内,全县248个农业社宣布转为人民公社。

谷撒地,薯叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑,来年日子怎么过?我为人民鼓与呼。

农轻重的比例严重失调

头遍哨子不买帐,

二遍哨子伸头望,

三遍哨子慢慢晃。

—人民公社时农村的顺口溜

三年困难时期(1959—1961) —龟裂的稻田

调整:1960年—八字方针

“调整 巩固 充实 提高”

核心

成就:

1962年起,经济逐步恢复和发展。

1965年国家调整任务基本完成,并取得重大成就。

【思考】归纳这一时期我国经济建设的总体特征

曲折中向前发展

三、“文革”动乱中的国民经济(1966—1976)

1966 1971 1975 1976

发生

周恩来进行调整

邓小平全面整顿

结束

邓全面整顿的实质:纠正“文革”的“左”倾错误

地球人都知道

(1969年的)7月21日,美国宇航员第一次登上了月球。全世界都通过电视广播关注着这一重大事件的时候,大多数中国人对此一无所知。60年代末期,中国周边国家和地区出现了经济振兴迹象,后来被称为“亚洲四小龙”的香港、台湾、新加坡和南朝鲜正是在这时开始起步,日本也摆脱战争的阴影,开始了经济的复苏。然而,在世界经济发展的重要时期,中国的脚步却停滞了整整十年。

——陈晓卿《百年中国》

四、50—70年代的经济建设,出现失误的原因?教训?

原因:客观:国内国际环境。

主观:急于求成。“左”

教训:1、从国情出发,实事求是,尊重经济规律;

2、以经济建设为中心;保持社会安定团结;

3、抓住发展机遇;

4、坚持民主集中制,发扬党内民主,坚持群众路线……

另外:正确认识前30年的失误与后改革开放以来成就的关联。

练习

1、下图是新中国成立后国民经济的发展状况,其中出现C到D点变化的主要因素是( )

A. 一五计划的实施

B. 社会主义改造的完成

C. 国民经济的调整

D. “大跃进”运动的展开

C

2、中共中央《关于知识分子问题的指示》中断言:“我们必须承认,知识分子的基本队伍已经成为劳动人民的一部分,已经形成了工人、农民、知识分子的联盟。”国内阶级关系发生这样的变化,是因为( )

A.新民主主义革命的胜利 B.中共八大的召开

C.人民代表大会制度的确立 D.社会主义改造的进行

D

3、1953年10月16日,中共中央作出《关于实行粮食的计划收购和计划供应的决议》,随后不久又对油料、棉花、棉布等实行统购统销政策。这一政策( )

A.调动了农民的生产积极性 B.推动了国家工业化的建设进程

C.标志着计划经济体制形成 D.促进了农村的基层民主建设

B

4、(适应性考试)宣传中共“八大”路线的标语口号有( )

A.“科学技术是第一生产力”

B.“公社赛过铁饭碗,幸福生活万万年”

C.“动员一切的力量,争取新民主主义的新中国”

D.“放弃剥削,学好本领,做自食其力的劳动者”

D

5、1963年,刘少奇曾说:“党委和政府超脱一点,不好吗?站在公司之上、矛盾之上,有问题我们来裁判,不要做当事人……生产由公司、工厂去经营。”这说明当时( )

A.国家放松对经济的宏观调控 B.国家经济体制开始了变革

C.国有企业的自主经营性加强 D.计划经济体制的弊端显露

D

6、打油诗“出工鹭鸶探雪,收工流星赶月,干农活李逵说苦,挣工分武松打虎”,说明了( )

A.三大改造解放了农村生产力

B.“大跃进”调动了农民的生产积极性

C.人民公社化运动促进了农民觉悟的提高

D.“一大二公”挫伤了农民的生产积极性

D

7、下表反映中国1953~1965年工农业生产总值变化情况,其中1963~1965年增长速度较快主要是( )

A

8、有学者说:“毛及其同僚依靠组织方式上的变化,通过大规模的劳力动员,以实现农业奇迹;邓及其同僚同样依赖改变组织方式……来提高农业生产率。”这说明了两者的农业政策( )

A.符合当时中国的实际情况 B.赋予农民的经营方式不同

C.促进了农业经济的发展 D.取得农业成就的手段相同

B

时间

增长率

1953—1957年

14.6%

1958—1962年

0.6%

1963—1965年

15.7%

A.国家经济政策的调整 B.“一五”计划的完成

C.“大跃进”运动的影响 D.苏联对中国的援助

回顾课标与高考高频考点:

1、概述50年代—70年社会主义建设曲折发展的史实

2、了解其原因,总结其经验教训

你都掌握了么? 加油!!

教学总结

THANKS

本节完

同课章节目录