高考历史第一轮总复习名师课件(第53课): 从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革

文档属性

| 名称 | 高考历史第一轮总复习名师课件(第53课): 从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 15:41:41 | ||

图片预览

文档简介

高考历史总复习

名师课件

第三部分 世界历史

课标与高考考点:

1、概述从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革的基本历程

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性

第52课

从郝鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革

专题十九:科学社会主义的产生与社会主义运动的发展

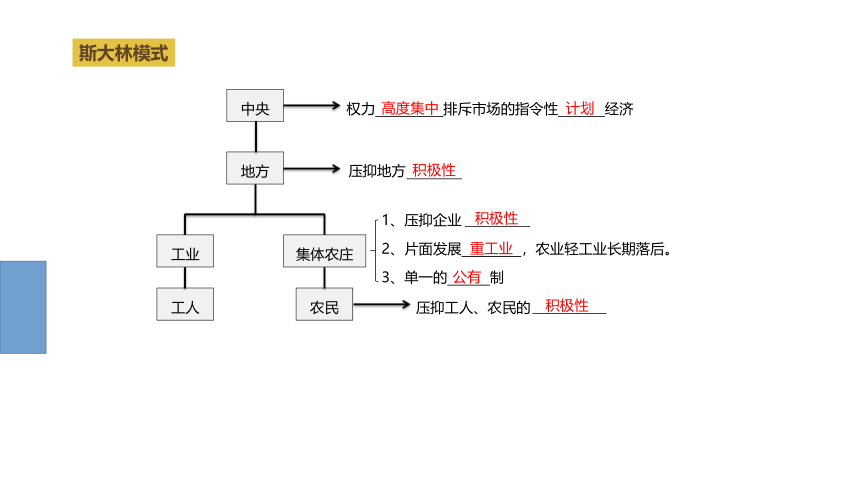

斯大林模式

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

一、赫鲁晓夫改革(53—64执政)

回顾苏俄(联)的经济政策演变

战时—新经济—斯大林体制

农业问题?

1、背景:

(1)二战结束,苏联进入和平建设时期

(2)斯大林体制的弊端日益暴露:农业问题尤其严重

(3)斯大林的逝世

1956年苏共二十大,会后,赫鲁晓夫作了《关于个人崇拜及其后果》的报告(即所谓《秘密报告》),他谴责了斯大林依靠酷刑制造的冤假错案;谴责了斯大林在二次世界大战中的错误策略;谴责了1948年斯大林对破坏苏联与南斯拉夫关系所负有的责任以及对他的“个人崇拜”。他从根本上否定斯大林,要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。

苏共二十大在国内外产生巨大的反响。

评价:其分析是肤浅的,有的也是不实事求是的。

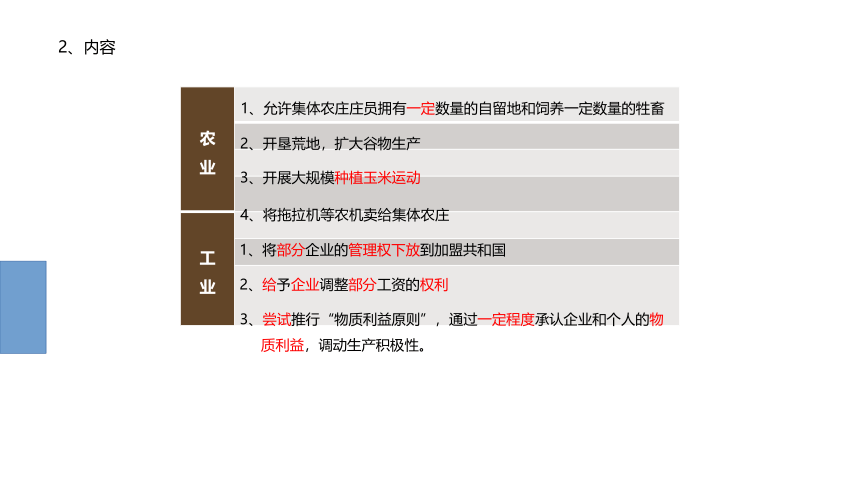

2、内容

农

业

工

业

1、允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜

2、开垦荒地,扩大谷物生产

3、开展大规模种植玉米运动

4、将拖拉机等农机卖给集体农庄

1、将部分企业的管理权下放到加盟共和国

2、给予企业调整部分工资的权利

3、尝试推行“物质利益原则”,通过一定程度承认企业和个人的物

质利益,调动生产积极性。

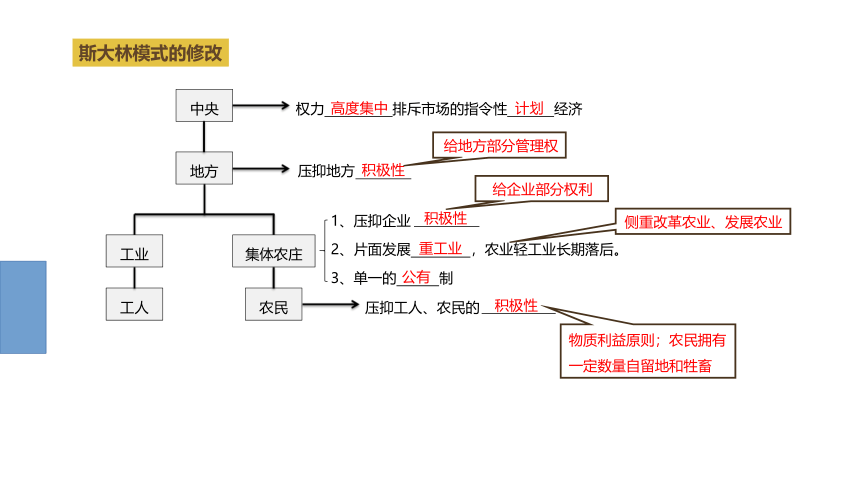

斯大林模式的修改

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

给地方部分管理权

给企业部分权利

侧重改革农业、发展农业

物质利益原则;农民拥有

一定数量自留地和牲畜

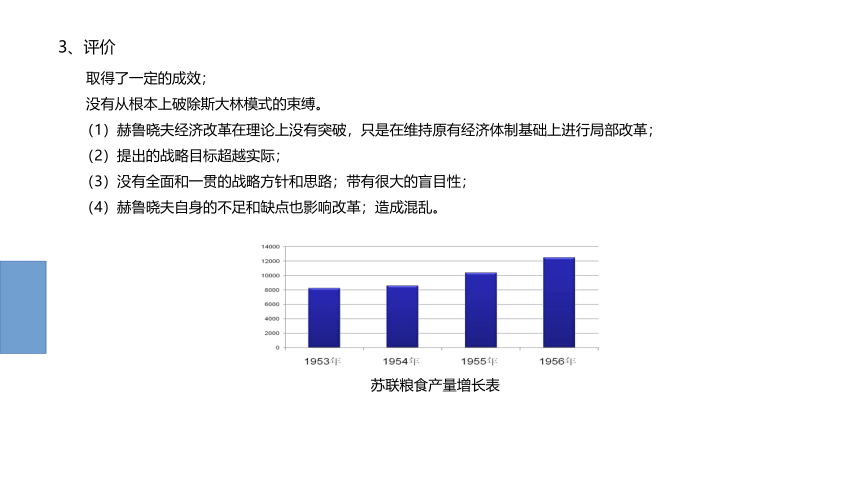

3、评价

取得了一定的成效;

没有从根本上破除斯大林模式的束缚。

(1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

(2)提出的战略目标超越实际;

(3)没有全面和一贯的战略方针和思路;带有很大的盲目性;

(4)赫鲁晓夫自身的不足和缺点也影响改革;造成混乱。

苏联粮食产量增长表

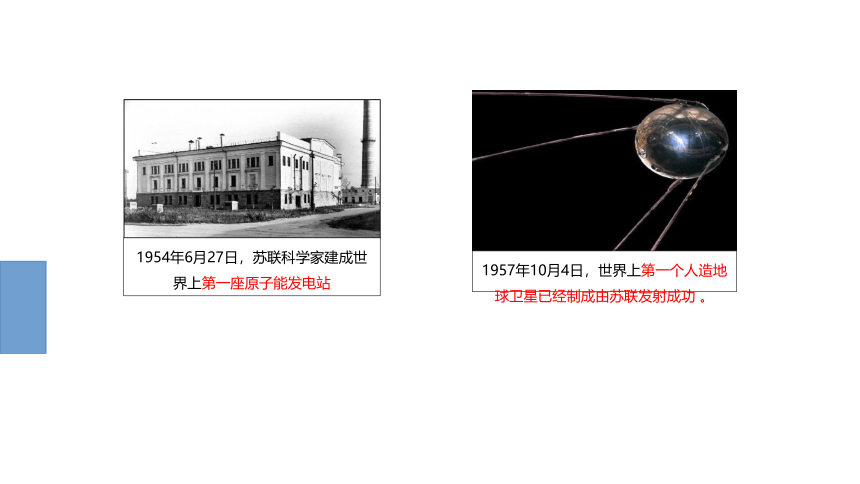

1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站

1957年10月4日,世界上第一个人造地球卫星已经制成由苏联发射成功 。

第一个征服太空的人

东方1号

以赫鲁晓夫为首的苏联领导人接见永载史册的“征服宇宙空间英雄”尤里 · 加加林。

尤里·加加林

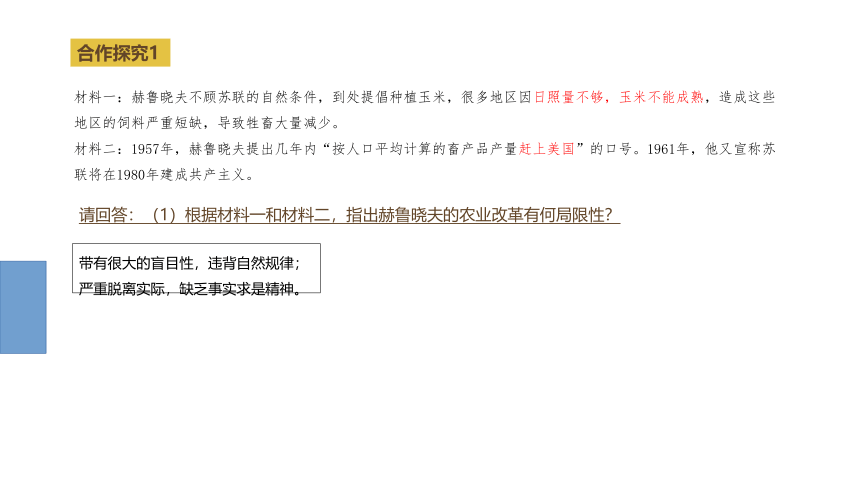

合作探究1

材料一:赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。

材料二:1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

请回答:(1)根据材料一和材料二,指出赫鲁晓夫的农业改革有何局限性?

带有很大的盲目性,违背自然规律;

严重脱离实际,缺乏事实求是精神。

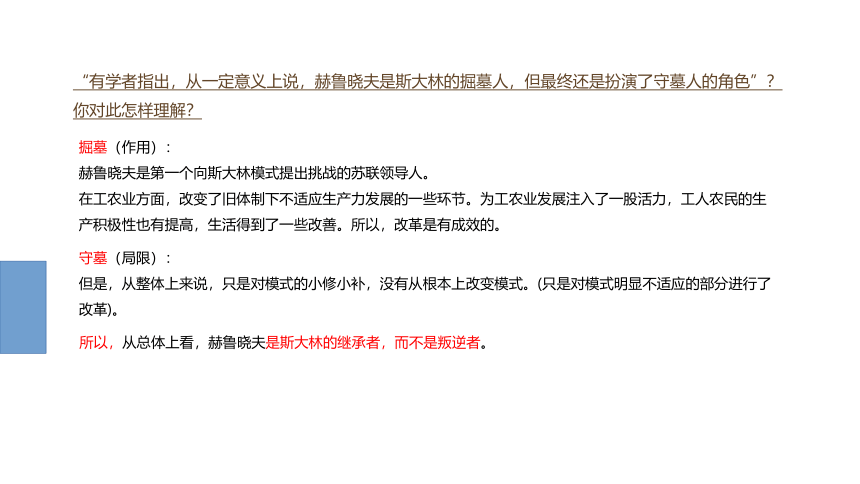

“有学者指出,从一定意义上说,赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色”?你对此怎样理解?

掘墓(作用):

赫鲁晓夫是第一个向斯大林模式提出挑战的苏联领导人。

在工农业方面,改变了旧体制下不适应生产力发展的一些环节。为工农业发展注入了一股活力,工人农民的生产积极性也有提高,生活得到了一些改善。所以,改革是有成效的。

守墓(局限):

但是,从整体上来说,只是对模式的小修小补,没有从根本上改变模式。(只是对模式明显不适应的部分进行了改革)。

所以,从总体上看,赫鲁晓夫是斯大林的继承者,而不是叛逆者。

在1960年举行的联大会议上,赫鲁晓夫毫不掩饰地表达愤怒。

赫鲁晓夫

开展种植玉米运动

赫鲁晓夫喜怒无常的性格被称为

“鲁莽的改革者”

赫鲁晓夫的墓碑用黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。

国民收入下降情况

年份

年均增长率

1950-1953

11.0

1953-1956

12.0

1956-1959

8.9

1959-1962

6.9

1962

6

1963

4

二、勃列日涅夫改革(64—82执政)

勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。

1、目的:为纠正赫鲁晓夫时期的混乱

2、内容:

项目

内容

工业

农业

推行新经济体制:注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权。

扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策。

斯大林模式的修改

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

运用价值规律

扩大企业自主权

优先发展军事工业,

农业轻工业落后

提高农产品价格

3、成就及评价:

从战略核导弹的数量对比看,1962年美国占有多一倍的优势。

1969年双方已成平手,1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹和潜射导弹数都超过了美国,常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。

重工业畸形发展—苏攻美守

对外扩张、与美国搞军备竞赛使国家陷入困境

合作探究2

美国外交代表团到苏联访问,苏联接待官员陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意的说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶的问:“他们要飞机干什么呢?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开着飞机赶去排上队。”

(1) 以上材料说明在勃列日涅夫改革中存在什么问题?造成了怎样的影响?

发展军事工业,生活必需品缺乏,人民生活水平长期得不到提高。

影响:严重挫伤了人民建设社会主义的积极性,影响了社会主义建设。

1953-1983年苏联与世界GDP平均增长率对比

勃列日涅夫改革失败原因:

(1)仍没有突破原有经济体制的框框;

(2)执政后期趋于保守;

(3)与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

安德罗波夫

契尔年科

三 、戈尔巴乔夫改革(85-91执政)

这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫。

——年轻、温和且令人敬畏

1、改革背景:

(1)内:苏联处于危机边缘

(2)外:西方和平演变的影响

2、戈尔巴乔夫改革的内容:

工业

(1)对经济体制进行根本性变革:

①承认企业是独立的商品生者;

②要求国家主要用经济方法管理经济;

③打破单一的公有制经济;

④允许个体经济存在。

(2)提出“加速国家的社会经济发展的战略方针”,重点是重工业;

历程

经济改革失败,转向政治改革

斯大林模式被打破

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

经济手段管理经济

企业自治

加速发展重工业

打破单一公有制

思考

苏联经济改革的目的就是要打破斯大林模式,为什么戈尔巴乔夫打破了斯大林模式,其经济体制改革却仍然遭到了失败?

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫。

苏联解体——高涨的独立呼声把戈尔巴乔夫的帝国带向四分五裂

1991年一个没有国家的领袖

3、戈尔巴乔夫失败原因:

(1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;

(2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,效果不佳。

如:国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制,企业自主权无法真正实现;

(3)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,指导思想错误,国内政局逐渐失控,1991年苏联解体。

(4)积重难反的问题与传统压力

补充知识

一、苏联解体的原因:

内:历史:斯大林体制带来的问题积重难返

现实:改革指导思想错误

外:西方的“和平演变”

知识二、国际社会主义发展历程:

1848.2—1871—1917\11—1945—1919—60\70年代—80末90初—

知识三、三次改革的异同及其反思

各抒己见

有人说:

赫鲁晓夫的改革把苏联改病了,

勃列日涅夫的改革把苏联改残了,

戈尔巴乔夫的改革把苏联改死了。

你认为正确吗?

你觉得他们的改革有何异同?

苏联三次经济改革的比较

相同

目的:针对斯体制弊端;

内容:农、工方面调整;

结果:脱离实际;成效不显著,从根本上说是失败的改革

不同:

侧重:赫—农业,勃—重工业。戈氏—经济体制入手转向政治改革;

结果:前两者有一定的成效;而戈未见成效,最终导致苏联解体;

败因:前两者未根本改变原有体制(修修补补体制);

戈虽然进行根本性的变革,却背离了社会主义方向。

反思

苏联改革过程中的教训给我们今天的社会主义经济改革带来什么深刻的借鉴呢?

改革需要一个相对和平稳定的政治环境;

需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神;

要有全面一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革方向;

要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利有序进行……

提示:可从政治稳定跟经济发展的关系,改革的速度、理论指导、改革方向、配套措施及政策、改革遇到的阻力和矛盾等方面考虑。

本课小结

回顾:苏联经济发展与改革的历程

十月革命 确立政权

社会主义(经济)制度确立阶段

战时共产主义政策(探索)

新经济政策(新的探索)

斯大林经济体制(确立)

赫鲁晓夫改革(探索开始)

勃列日涅夫改革(趋于停滞)

戈尔巴乔夫改革(深化、失败)

社会主义经济改革阶段

社会主义建设道路不是一帆风顺的,

必须不断的探索改革实践。

练习

1、1952年到1964年,苏联政府收购谷物的平均价格指数提高了7.48倍,收购畜产品的价格指数提高了15.69倍。这是( )

A.推行农业集体化导致的变化 B.适应“加速发展战略”的需要

C.应对世界农产品价格波动的措施 D.调整农业政策的

D

2、1964年到1982年期间,在苏联“完善”社会主义的提法逐渐取代“改革”的提法,随之出现的是(???)

A.社会经济发展丧失活力 B.破坏法治现象得到纠正

C.社会主义自治制度确立 D.放松对东欧国家的控制

A

3、赫鲁晓夫病逝后,有人为他树立了一块黑白相间的大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。下列对赫鲁晓夫的改革评述符合事实的有( )

①改革从农业开始,符合苏联当时的迫切需要 ②玉米运动解决了苏联粮食严重不足的问题

③改革缺乏全面思路,盲目性很大 ④苏联工业增长,人民生活有较显著的改善

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

C

4、从苏联经济改革的历程中,我们可以得出以下正确的认识:( )

①改革也是一场深刻的革命,具有复杂性、艰巨性、曲折性 ②社会主义建设与改革没有规律可寻

③改革必须要有实事求是的科学精神 ④社会主义建设是不可能成功的

A.① ③ B.①④ C.②③ D.②④

A

5、1991年苏联解体。阅读下列材料,完成下列问题。

材料一:大事年表

1939年8月23日苏德签订互不侵犯条约

1939年9月1日第二次世界大战爆发

1941年6月22日苏德战争爆发

1942年1月1日《联合国家宣言》签署

1942年7月~1943年2月斯大林格勒保卫战

1945年2月雅尔塔会议

1945年4月30日苏军攻克柏林

1945年8月8日苏联对日宣战

1988年6~7月苏共第19次代表会议,首次提出“人道的、民主的社会主义”,“公开性、、民主化和社会主义意见的多元化”

1989~1990年苏联15个加盟共和国中14个发生民族骚乱和流血冲突

1990年1月戈尔巴乔夫声称:“实行多党制……符合社会的需要”

1991年12月苏联正式解体

从思想、社会和政党政治三个方面,分析戈尔巴乔夫的政治改革是如何导致苏联解体的?

答案:以“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”,提出“公开性”“多元性”,造成思想领域极度混乱;使各种反对势力趁机崛起,社会失控,民族分裂愈演愈烈;实行“多党制”,从根本上动摇了共产党的领导。

回顾课标与高考高频考点:

1、概述从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革的基本历程

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性

你都掌握了么? 加油!!

教学总结

THANKS

本节完

名师课件

第三部分 世界历史

课标与高考考点:

1、概述从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革的基本历程

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性

第52课

从郝鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革

专题十九:科学社会主义的产生与社会主义运动的发展

斯大林模式

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

一、赫鲁晓夫改革(53—64执政)

回顾苏俄(联)的经济政策演变

战时—新经济—斯大林体制

农业问题?

1、背景:

(1)二战结束,苏联进入和平建设时期

(2)斯大林体制的弊端日益暴露:农业问题尤其严重

(3)斯大林的逝世

1956年苏共二十大,会后,赫鲁晓夫作了《关于个人崇拜及其后果》的报告(即所谓《秘密报告》),他谴责了斯大林依靠酷刑制造的冤假错案;谴责了斯大林在二次世界大战中的错误策略;谴责了1948年斯大林对破坏苏联与南斯拉夫关系所负有的责任以及对他的“个人崇拜”。他从根本上否定斯大林,要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。

苏共二十大在国内外产生巨大的反响。

评价:其分析是肤浅的,有的也是不实事求是的。

2、内容

农

业

工

业

1、允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜

2、开垦荒地,扩大谷物生产

3、开展大规模种植玉米运动

4、将拖拉机等农机卖给集体农庄

1、将部分企业的管理权下放到加盟共和国

2、给予企业调整部分工资的权利

3、尝试推行“物质利益原则”,通过一定程度承认企业和个人的物

质利益,调动生产积极性。

斯大林模式的修改

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

给地方部分管理权

给企业部分权利

侧重改革农业、发展农业

物质利益原则;农民拥有

一定数量自留地和牲畜

3、评价

取得了一定的成效;

没有从根本上破除斯大林模式的束缚。

(1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

(2)提出的战略目标超越实际;

(3)没有全面和一贯的战略方针和思路;带有很大的盲目性;

(4)赫鲁晓夫自身的不足和缺点也影响改革;造成混乱。

苏联粮食产量增长表

1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站

1957年10月4日,世界上第一个人造地球卫星已经制成由苏联发射成功 。

第一个征服太空的人

东方1号

以赫鲁晓夫为首的苏联领导人接见永载史册的“征服宇宙空间英雄”尤里 · 加加林。

尤里·加加林

合作探究1

材料一:赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。

材料二:1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

请回答:(1)根据材料一和材料二,指出赫鲁晓夫的农业改革有何局限性?

带有很大的盲目性,违背自然规律;

严重脱离实际,缺乏事实求是精神。

“有学者指出,从一定意义上说,赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色”?你对此怎样理解?

掘墓(作用):

赫鲁晓夫是第一个向斯大林模式提出挑战的苏联领导人。

在工农业方面,改变了旧体制下不适应生产力发展的一些环节。为工农业发展注入了一股活力,工人农民的生产积极性也有提高,生活得到了一些改善。所以,改革是有成效的。

守墓(局限):

但是,从整体上来说,只是对模式的小修小补,没有从根本上改变模式。(只是对模式明显不适应的部分进行了改革)。

所以,从总体上看,赫鲁晓夫是斯大林的继承者,而不是叛逆者。

在1960年举行的联大会议上,赫鲁晓夫毫不掩饰地表达愤怒。

赫鲁晓夫

开展种植玉米运动

赫鲁晓夫喜怒无常的性格被称为

“鲁莽的改革者”

赫鲁晓夫的墓碑用黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。

国民收入下降情况

年份

年均增长率

1950-1953

11.0

1953-1956

12.0

1956-1959

8.9

1959-1962

6.9

1962

6

1963

4

二、勃列日涅夫改革(64—82执政)

勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。

1、目的:为纠正赫鲁晓夫时期的混乱

2、内容:

项目

内容

工业

农业

推行新经济体制:注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权。

扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策。

斯大林模式的修改

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

运用价值规律

扩大企业自主权

优先发展军事工业,

农业轻工业落后

提高农产品价格

3、成就及评价:

从战略核导弹的数量对比看,1962年美国占有多一倍的优势。

1969年双方已成平手,1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹和潜射导弹数都超过了美国,常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。

重工业畸形发展—苏攻美守

对外扩张、与美国搞军备竞赛使国家陷入困境

合作探究2

美国外交代表团到苏联访问,苏联接待官员陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意的说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶的问:“他们要飞机干什么呢?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开着飞机赶去排上队。”

(1) 以上材料说明在勃列日涅夫改革中存在什么问题?造成了怎样的影响?

发展军事工业,生活必需品缺乏,人民生活水平长期得不到提高。

影响:严重挫伤了人民建设社会主义的积极性,影响了社会主义建设。

1953-1983年苏联与世界GDP平均增长率对比

勃列日涅夫改革失败原因:

(1)仍没有突破原有经济体制的框框;

(2)执政后期趋于保守;

(3)与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

安德罗波夫

契尔年科

三 、戈尔巴乔夫改革(85-91执政)

这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫。

——年轻、温和且令人敬畏

1、改革背景:

(1)内:苏联处于危机边缘

(2)外:西方和平演变的影响

2、戈尔巴乔夫改革的内容:

工业

(1)对经济体制进行根本性变革:

①承认企业是独立的商品生者;

②要求国家主要用经济方法管理经济;

③打破单一的公有制经济;

④允许个体经济存在。

(2)提出“加速国家的社会经济发展的战略方针”,重点是重工业;

历程

经济改革失败,转向政治改革

斯大林模式被打破

中央

地方

工业

集体农庄

农民

工人

权力 排斥市场的指令性 经济

高度集中

计划

积极性

积极性

压抑地方

1、压抑企业

2、片面发展 ,农业轻工业长期落后。

3、单一的 制

重工业

公有

压抑工人、农民的

积极性

经济手段管理经济

企业自治

加速发展重工业

打破单一公有制

思考

苏联经济改革的目的就是要打破斯大林模式,为什么戈尔巴乔夫打破了斯大林模式,其经济体制改革却仍然遭到了失败?

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫。

苏联解体——高涨的独立呼声把戈尔巴乔夫的帝国带向四分五裂

1991年一个没有国家的领袖

3、戈尔巴乔夫失败原因:

(1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;

(2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,效果不佳。

如:国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制,企业自主权无法真正实现;

(3)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,指导思想错误,国内政局逐渐失控,1991年苏联解体。

(4)积重难反的问题与传统压力

补充知识

一、苏联解体的原因:

内:历史:斯大林体制带来的问题积重难返

现实:改革指导思想错误

外:西方的“和平演变”

知识二、国际社会主义发展历程:

1848.2—1871—1917\11—1945—1919—60\70年代—80末90初—

知识三、三次改革的异同及其反思

各抒己见

有人说:

赫鲁晓夫的改革把苏联改病了,

勃列日涅夫的改革把苏联改残了,

戈尔巴乔夫的改革把苏联改死了。

你认为正确吗?

你觉得他们的改革有何异同?

苏联三次经济改革的比较

相同

目的:针对斯体制弊端;

内容:农、工方面调整;

结果:脱离实际;成效不显著,从根本上说是失败的改革

不同:

侧重:赫—农业,勃—重工业。戈氏—经济体制入手转向政治改革;

结果:前两者有一定的成效;而戈未见成效,最终导致苏联解体;

败因:前两者未根本改变原有体制(修修补补体制);

戈虽然进行根本性的变革,却背离了社会主义方向。

反思

苏联改革过程中的教训给我们今天的社会主义经济改革带来什么深刻的借鉴呢?

改革需要一个相对和平稳定的政治环境;

需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神;

要有全面一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革方向;

要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利有序进行……

提示:可从政治稳定跟经济发展的关系,改革的速度、理论指导、改革方向、配套措施及政策、改革遇到的阻力和矛盾等方面考虑。

本课小结

回顾:苏联经济发展与改革的历程

十月革命 确立政权

社会主义(经济)制度确立阶段

战时共产主义政策(探索)

新经济政策(新的探索)

斯大林经济体制(确立)

赫鲁晓夫改革(探索开始)

勃列日涅夫改革(趋于停滞)

戈尔巴乔夫改革(深化、失败)

社会主义经济改革阶段

社会主义建设道路不是一帆风顺的,

必须不断的探索改革实践。

练习

1、1952年到1964年,苏联政府收购谷物的平均价格指数提高了7.48倍,收购畜产品的价格指数提高了15.69倍。这是( )

A.推行农业集体化导致的变化 B.适应“加速发展战略”的需要

C.应对世界农产品价格波动的措施 D.调整农业政策的

D

2、1964年到1982年期间,在苏联“完善”社会主义的提法逐渐取代“改革”的提法,随之出现的是(???)

A.社会经济发展丧失活力 B.破坏法治现象得到纠正

C.社会主义自治制度确立 D.放松对东欧国家的控制

A

3、赫鲁晓夫病逝后,有人为他树立了一块黑白相间的大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。下列对赫鲁晓夫的改革评述符合事实的有( )

①改革从农业开始,符合苏联当时的迫切需要 ②玉米运动解决了苏联粮食严重不足的问题

③改革缺乏全面思路,盲目性很大 ④苏联工业增长,人民生活有较显著的改善

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

C

4、从苏联经济改革的历程中,我们可以得出以下正确的认识:( )

①改革也是一场深刻的革命,具有复杂性、艰巨性、曲折性 ②社会主义建设与改革没有规律可寻

③改革必须要有实事求是的科学精神 ④社会主义建设是不可能成功的

A.① ③ B.①④ C.②③ D.②④

A

5、1991年苏联解体。阅读下列材料,完成下列问题。

材料一:大事年表

1939年8月23日苏德签订互不侵犯条约

1939年9月1日第二次世界大战爆发

1941年6月22日苏德战争爆发

1942年1月1日《联合国家宣言》签署

1942年7月~1943年2月斯大林格勒保卫战

1945年2月雅尔塔会议

1945年4月30日苏军攻克柏林

1945年8月8日苏联对日宣战

1988年6~7月苏共第19次代表会议,首次提出“人道的、民主的社会主义”,“公开性、、民主化和社会主义意见的多元化”

1989~1990年苏联15个加盟共和国中14个发生民族骚乱和流血冲突

1990年1月戈尔巴乔夫声称:“实行多党制……符合社会的需要”

1991年12月苏联正式解体

从思想、社会和政党政治三个方面,分析戈尔巴乔夫的政治改革是如何导致苏联解体的?

答案:以“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”,提出“公开性”“多元性”,造成思想领域极度混乱;使各种反对势力趁机崛起,社会失控,民族分裂愈演愈烈;实行“多党制”,从根本上动摇了共产党的领导。

回顾课标与高考高频考点:

1、概述从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革的基本历程

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性

你都掌握了么? 加油!!

教学总结

THANKS

本节完

同课章节目录