背影

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

朱自清

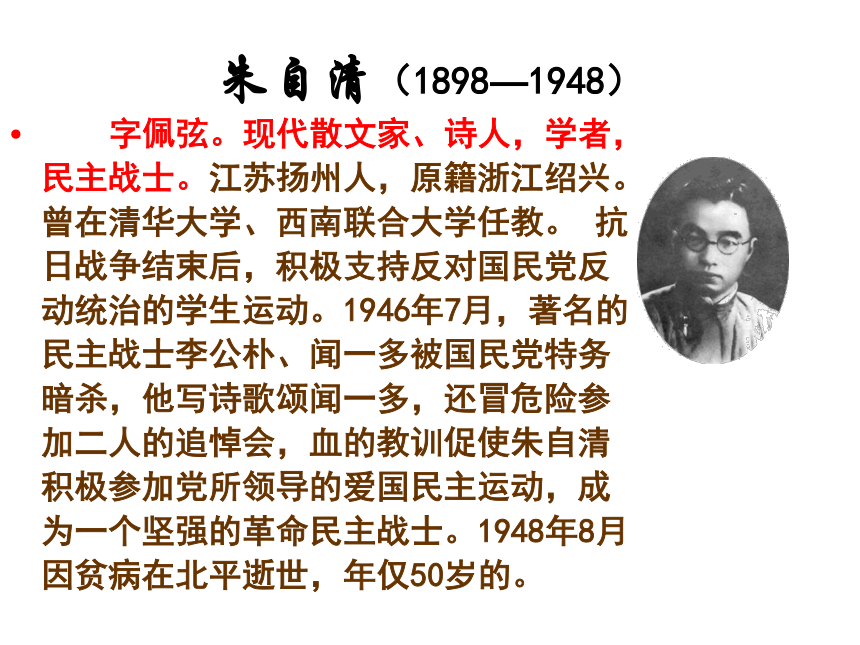

朱自清(1898—1948)

字佩弦。现代散文家、诗人,学者,民主战士。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。曾在清华大学、西南联合大学任教。 抗日战争结束后,积极支持反对国民党反动统治的学生运动。1946年7月,著名的民主战士李公朴、闻一多被国民党特务暗杀,他写诗歌颂闻一多,还冒危险参加二人的追悼会,血的教训促使朱自清积极参加党所领导的爱国民主运动,成为一个坚强的革命民主战士。1948年8月因贫病在北平逝世,年仅50岁的。

朱自清的高风亮节,赢得了人民的敬仰,赢得了

毛泽东同志的高度评价。他在《别了,司徒雷登》一

文中写到:“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,

宁可倒下去,不愿屈服。朱自清一身重病,宁可饿死,

不领美国的救济粮。”“我们应当写闻一多颂,写朱自清

颂,他们表现了我们民族的英雄气概。”

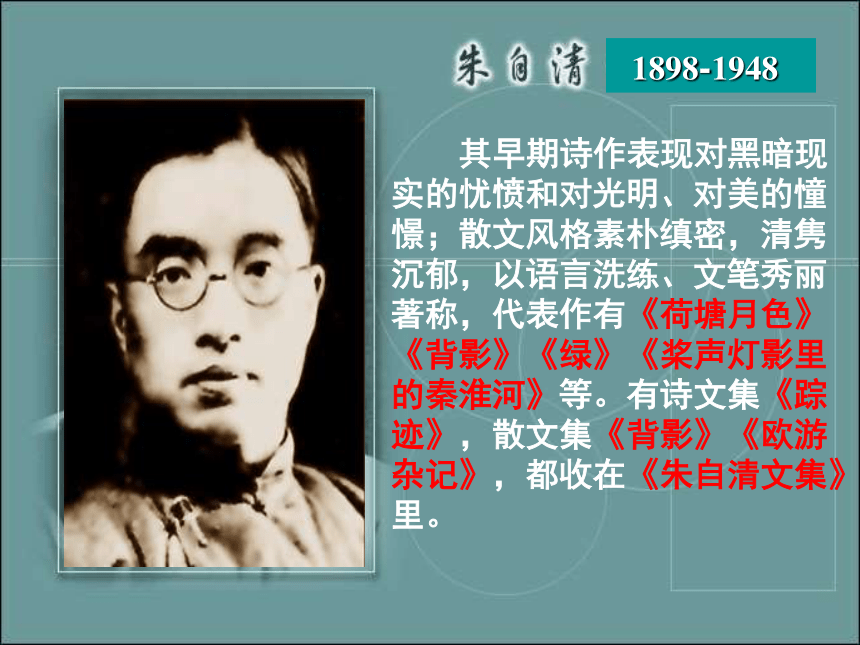

1898-1948

其早期诗作表现对黑暗现实的忧愤和对光明、对美的憧憬;散文风格素朴缜密,清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称,代表作有《荷塘月色》《背影》《绿》《桨声灯影里的秦淮河》等。有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》,都收在《朱自清文集》里。

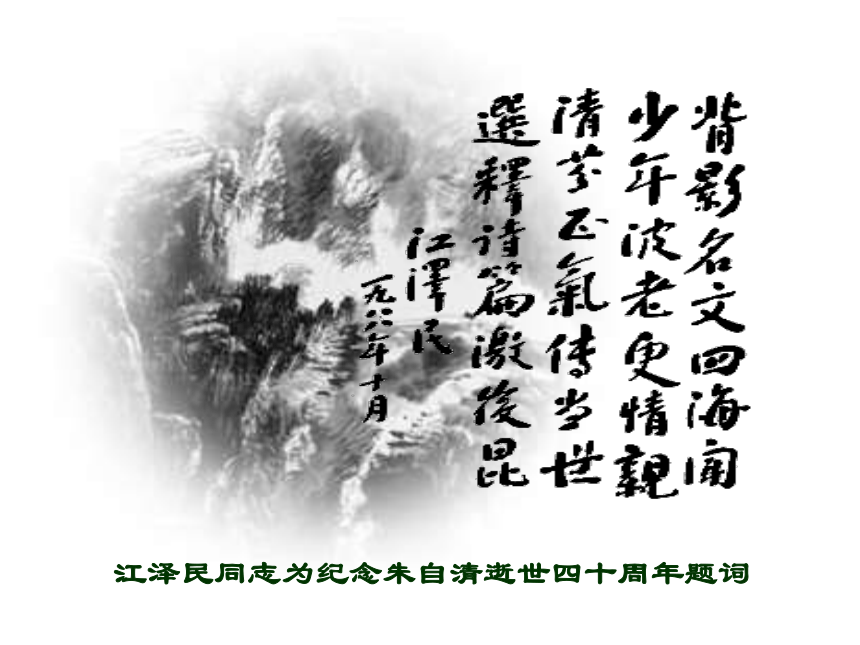

江泽民同志为纪念朱自清逝世四十周年题词

清华大学朱自清雕塑

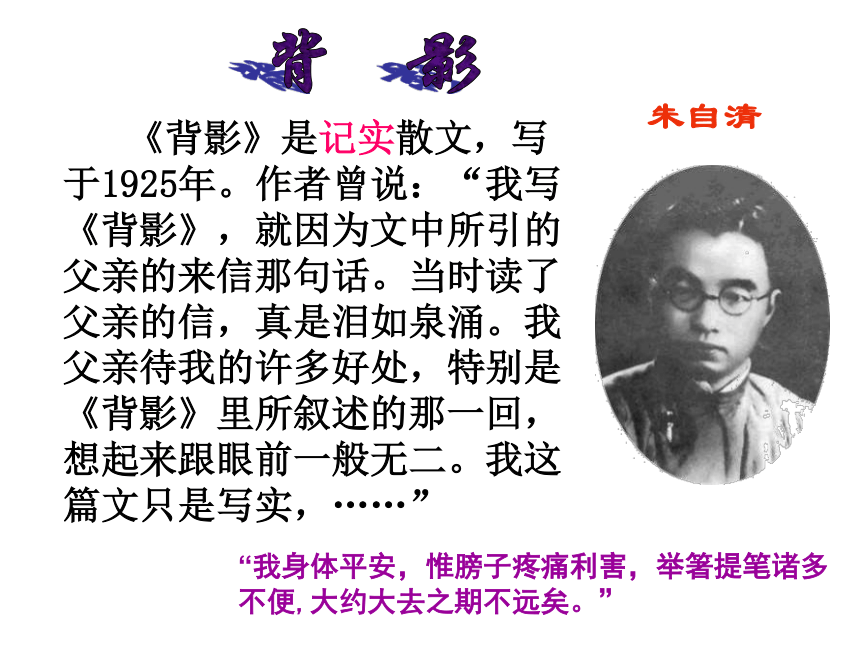

《背影》是记实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙述的那一回,想起来跟眼前一般无二。我这篇文只是写实,……”

朱自清

“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔诸多不便,大约大去之期不远矣。”

狼藉:

簌簌:

变卖典质 :

乱七八糟的样子

纷纷落下的样子。

(把财产、衣物)出卖和典当出 去。典:当。质:抵押。

凄惨暗淡,不景气。

丢了工作,在家闲住,即失业。

惨淡:

赋闲:

解释词语:

勾留:

踌躇:

迂:

蹒跚:

颓唐:

触目伤怀:

短时间逗留。

犹豫。

言行守旧,不合时宜。

腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

衰颓败落。

看到(家庭败落的情况)心里感到悲伤。怀:心。

自已:

情郁其中:

琐屑:

惟:

箸:

大去:

自我控制。已,停止,引申为控制。

感情聚积在心里不得发泄。

细小而繁多(的事)。

只。

筷子。

指死,是一种忌讳的说法。

听课文朗读,作圈划,思考下列问题

1、以《背影》为题目的作用是什么?

2、文中一共出现几次背影?最打动作者的是何时、何地看见的那个背影?

3、本文记叙的顺序是什么?这样安排的好处是?

4、文中“我”对父亲的感情有没有变化?当时的“我”具有怎样的特点?一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

5、你同作者一样,品读到了一个怎样的父亲?品味其言、行。

6、文中“我”的几次流泪各是因为什么原因?

朱自清

我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。

那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。丧事完毕,父亲要到南京谋事,我也要回到北京念书,我们便同行。

到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车北去。父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥贴;颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有甚么要紧的了。他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”

我们过了江,进了车站。我买票,他忙着照看行李。行李太多了 ,得向脚夫行些小费,才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱;就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了。

我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

近几年来,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一封信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

唉!我不知何时再能与他相见!

读准加横线字的字音

差使

交卸

狼藉

簌簌

踌躇 迂 栅栏 蹒跚

橘子 举箸 赋闲 拭

琐屑 颓唐 晶莹 奔丧

chāi

xiè

jí

sùsù

chóu chú

yū

zhà

pánshān

jú

zhù

fù

shì

suǒxiè

tuí

yíng

sāng

1、以《背影》为题目的作用是什么?

揭示文章线索,及刻画的形象主体。

2、文中一共出现几次背影?最打动作者的是何时、何地看见的那个背影?

四次。

<1>思念背影

<2>买橘背影

<3>惜别背影

<4>怀念背影

两年前,车站前

爬月台买橘子的背影

线索

3、本文记叙的顺序是什么?这样安排的好处是?

倒叙。设下悬念,吸引读者。

4、文中“我”对父亲的感情有没有变化?

倒叙

不理解——感动——不舍——理解、怀念、愧疚自责

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。

我心里暗笑他的迂;

唉,我现在想想,那时真是太聪明了。

这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

唉!我不知何时再能与他相见!

我望着他走出去。我的眼泪又来了。

插叙。心理描写。反语,对当时不能理解父亲的自责、愧疚。是一种自嘲。

4、当时的“我”具有怎样的特点?

看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。

我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。

我心里暗笑他的迂;

“我”是一个20刚出头的青年,年少气盛,又比较敏感,会自以为是,自尊心也比较强。但好在心地善良,最终尚且懂得感恩。

怕父亲见了伤心;

怕别人见了难为情。

4、一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

我看见他 着黑布小帽, 着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地 到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是 过铁道,要 上那边月台,就不容易了。他用两手 着上面,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

戴

穿

走

探

穿

爬

攀

缩

倾

外貌(衣着)、动作描写。

4、一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

衣着:戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,

攀

缩

倾

十分朴素。祖母去世、父亲失业、家境惨淡背景下的背影显得沉郁而压抑。与我的紫皮大衣又形成鲜明对比。突出父亲对我的爱。

步履的特点——蹒跚

呼应——“父亲是一个胖子”

无物可抓

无处可蹬

用力

年迈、肥胖

4、一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

父亲为什么要买橘子?

怕儿子路上口渴;

“橘”与“吉”同音,希望儿子一路平安。

几个橘子对当时刚还了亏空,正要去谋职的父亲而言,代表着什么?

对儿子最深切、无言的爱。

1、从穿着写背影:

照应了前文所述的惨淡家境,也与父亲为我做的紫毛大衣形成对比。

2、以行动写背影:

选用了“探”、“攀”、“缩”、“倾”等动词和“蹒跚”、“慢慢”、“努力”等形容词,抓住了父亲年事已高、行动诸多不便等特征,集中反映了父亲深挚的爱子之情。

小 结:

写父亲的4次背影中,过铁道买橘子的背影写得最详细,为什么

这个“背影”在全部故事情节中是重中之重,是全文的“主脑”(叶圣陶语),最能体现父亲对儿子的爱,所以得最详细。

重点突破

文章的第二、三小节交代了朱自清当时的家庭状况,这段叙述是否属多余笔墨?

文章选取“背影”为角度有何好处?

疑 点 探 究

设置了暗淡的气氛,悲凉的环境,父亲的背影就是在这样的气氛环境中出现的,这暗淡的气氛,悲凉的环境,与父亲对儿子满腔的温情形成对照,显示出父爱的崇高。父亲当时正处于丧亲、失业、典卖、借钱这样“祸不单行”的境遇,然而即使在这惨淡的光景中,父亲并不怨天尤人,一如既往爱护着自己的儿子,为儿子做了一件又一件的事情。。

朱自清用“背影”作为题目,非常显豁地突出了背影。开头一段就说:“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。”显出“背影”非同寻常的意义,悬念驱使读者集中注意力探寻这个背影的意义。

颓唐的父亲的背影

是父亲饱经忧患、半生潦倒的印记表现了父亲对儿子的深挚的爱;是父子依依惜别中最后留给儿子的印象。因此作者截取人物状态中最鲜明、最动人的瞬间——背影来构建文章集中表达了儿子的情感

5、你同作者一样,品读到了一个怎样的父亲?品味其言、行。

1、父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

2、我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”

3、他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

4、过一会说:“我走了,到那边来信!”

5、我北来后,他写了一封信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔诸多不便,大约大去之期不远矣。”

不是,朴素的言语中往往含有深挚的爱;平淡的话语里往往有不平静的心情。

送你一句名言:真理是朴素的。

这些话都很简短,意思也很平常。这样简短平常的话是否缺乏感情?

搜索帮助:

朱自清《背影》赏析

http://www.ruiwen.com

叶圣陶谈《背影》

http:///200304/ca191840.htm

朱自清的“平常心”

http:///200304/ca191839.htm

感人的力量从何而来〈背影〉琐谈http:///200304/ca191838.htm

《从〈背影〉看散文如何选择表现角度》http:///200304/ca191836.htm

季羡林《读朱自清〈背影〉》

http:///200304/ca191835.htm “背影”之后说“泪水”

http://edu./admin/read.php n_id=5241

情节概括 运用的

表达方式 作用

1、 记叙

2、 表现父亲对儿子的深挚感情,点明全文中心

3、 表现儿子对父亲的理解、怜惜,深化主题

4、 衬托父爱的伟大

进一步深化主题

点题; “最”字突出印象之深,引起下文回忆;设下悬念

定下全文的感情基调——怀念

思念父亲

望父买橘

父子分手

别后怀念

我看见他戴着 小帽,穿着 大马褂, 布棉袍,

地走到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是他 过铁道 ,要 上那边月台 ,就不容易了 。他用两手 着上 面 ,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影 ,我的泪很快地流下来了。

黑布

黑布

深青

蹒跚

探

穿

爬

攀

缩

倾

语言欣赏1

这4句朴实而简洁的话包含着父亲怎样的深情?请具体说明。

①不要紧,他们去不好。

——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。

②我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。

③我走了,到那边来信!

——惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

④进去吧,里边没人。

——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

老师提示:写作,要善于用朴素的语言写出深挚的感情;选材,也要善于选择那些平常而又饱含深情的素材。

1.简洁:

文章通体干净,没有多余的字眼,即使一个“的”字、一个“了”字,也是必须用才用。除了夹入了一些文言词语以外,没有华美的辞藻,生僻的词语,都是质朴自然的家常话,生活气息非常浓厚,提炼得非常简洁。

《背影》的语言特色

《背影》的语言特色

2.朴实:

《背影》全用白描记叙事实,不作任何修饰、渲染。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“关心”“爱护”“感激”这一类的抽象现成的字眼,文章中却一个也没有用,更没有什么华丽的词藻。大朴正是大巧的表现。

《背影》的语言特色

3.感人:

语言平实简洁,却能传达出无限深情是文章语言又一特色。全篇文字平平实实,但字里行间渗透着一种深切怀念之情,因而十分感人。话都是很平常的,没有什么特别,读者都有这种生活经验,因此也容易引起联想,由此发现人世间普遍平平常常而又最为珍贵的美好感情,给人以性情的陶冶,增进人们对天下父母心的理解。

这篇文章有一种感人的力量,这种力量从何而来?

1、入微的细节描写——外貌描写,动作描写,语言描写

2、独特的角度——父亲的背影

《背影》的艺术特点

父亲是一座山,伟大而坚强。严酷的现实扭曲了情感,沉重的负担压弯了脊背,他从无怨言,默默地用点点血汗,以透支的生命为儿女们开出一条成功之路。

热点争鸣

由于多数学生反对,2003年9月曾传闻朱自清先生的名篇《背影》落选鄂教版语文教材。其理由为:《背影》中“父亲不遵守交通规则,随意翻越铁路线”和“父亲形象不够潇洒”,故将《背影》逐出中学语文新教材。对此你有何看法?

热点争鸣

台湾著名诗人余光中先生认为:“《背影》短短千把字的小品里,作者便流了四次眼泪,也未免太多了一点。 时至今日,一个二十岁的大男孩是不是还要父亲这么照顾,而面临离别,是不是会这么容易流泪,我很怀疑。 今日的少年应该多读一点坚毅豪壮的作品。”对此你有何看法?

在你 的人生经历中,你的父母肯定也给予了你许许多多的关爱。想一想,其中的哪件事最令你感动,说出来与大家交流。

青春年少,我们也曾对挚爱我们的父母任性过也有误解过他们的爱心,请以“ 我想对您说”为开头给你的亲人写一张字条

延伸拓展

一、反复朗读课文,体会课文抒发的感情。

二、背诵第六自然段

三、课外阅读

《朱自清传》

《朱自清散文全集》

布置作业

根据意思说出相应的词语

1.乱七八糟的样子

2.纷纷落下的样子。

3.凄惨暗淡,不景气。

4.失业在家。

5.短时间停留。

6.言行守旧,不合时宜。

7.衰颓败落。

8.看到某种情况,心里感到悲伤。

9.感情积在心里不得发泄。

10.细小而繁多(的事)。

狼藉

簌簌

惨淡

赋闲

勾留

迂

颓唐

触目伤怀

情郁于中

琐屑

阅读训练

阅读课文:用下列符号进行圈点批注

划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

不能理解的词语用横线,认为用得好的用方框。

关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

有疑问的地方,用括号和问号。

开篇设疑

惦记背影(思念父亲)1

回忆往事

悲凉气氛(别时家境)2-3

铺垫背影(细心关照)4-5

刻画背影(望父买橘)

6

惜别背影(父子分手)

别后思念

再现背影(别后怀念)7

课文思路:

背影

线索

一、(1) 思念父亲 点出

二、(2-6)回忆往事 描绘

三、(7) 思念父亲 怀念

背影

背影

背影

第一部分:思念父亲 点出背影

我与父亲不相见已二年余了,我最

不能忘记的是他的背影。

朴素的叙述,蕴含着深切的思念之情。

突出了背影印象之深,自然引出下文对“背影”的回忆。

点题

小结:本段开篇点题,奠定感情基调

送儿子

讲价钱

拣座位

买橘子

“背影”,为了儿子而勉为其难的形象,正是中国慈父形象的定格。

力不胜任的事情也要自己上前,能为孩子尽心尽力,心里就会感到满足、舒心。

结束语:

一个不懂得享受爱的人,他的良知是苍白的;一个不懂得回报爱的人,他的情感是自私的。

父母的爱很平常,也很实在:也许只是一个眼神,也许只是一句叮咛,也许只是早餐时装在你书包里的一盒牛奶······

但父母的爱也很伟大,值得我们去感恩。大家不妨试着在父母疲倦时端上一杯热茶,在餐桌上给他们夹一次菜,在他们工作之余给他们捶捶背、揉揉肩……

如何选择表现角度?

一般写人物,较多从正面着笔,或写面部肖像,或写姿态动作服饰。而此文却写“背影”,另辟蹊径。

特殊环境下的活动着的背影,将父亲的慈爱和迂执,艰难和努力,困顿和挣扎,都凝聚在这一幕上。

突出背影,是这篇散文成功的一个主要因素。由此可以得到一个启示,写人记事,应该选择最动情的一件事情,写最动情的一件事又要突出最动情的瞬间!

选材上,在细处现真情(平常而又饱含深情)

详略得当

记叙与抒情相结合

运用环境烘托

用好动词

“买橘子”和父子的服饰

开篇设疑 惦记背影(思念父亲)1

悲凉气氛(别时家境)2-3

铺垫背影(细心关照)4-5

刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7

段落层次

在送行的过程中,除了买橘子外,父亲还为儿子做了哪些事?

照看行李 讲定价钱

送子上车 拣定座位

叮嘱儿子 嘱咐茶房

变化的爸爸:

4岁:我爸无所不能

5岁:我爸无所不知

6岁:我爸比你爸聪明

8岁:我爸并不是无所不知的

10岁:我爸长大的那个年代跟我们非常不一样

12岁:喔,好吧!自然的,爸对这件事毫无所 知

14岁:别太在意我爸。他是一个老古板

21岁:他?我的天!他的陈腐实在是无药可救

25岁:爸对我所知甚少,但他在我旁边这么 久,实在是应该知道

变化的爸爸:

30岁:也许我该问问老爸是怎么想的?毕竟他

经验丰富

35岁:除非我和爸爸谈过,否则我不做任何事

40岁:我想知道爸爸是怎么来处理这件事的,

他如此有智慧,又拥有整个世界的经验

50岁:如果爸爸还能在这儿让我和他讨论事 情,我愿意付出一切代价,我不能欣赏他的

聪明真是再糟糕不过的

随着时间的推移,我们对爸爸的看法在变,其实爸爸的爱一直没变!

朱自清

朱自清(1898—1948)

字佩弦。现代散文家、诗人,学者,民主战士。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。曾在清华大学、西南联合大学任教。 抗日战争结束后,积极支持反对国民党反动统治的学生运动。1946年7月,著名的民主战士李公朴、闻一多被国民党特务暗杀,他写诗歌颂闻一多,还冒危险参加二人的追悼会,血的教训促使朱自清积极参加党所领导的爱国民主运动,成为一个坚强的革命民主战士。1948年8月因贫病在北平逝世,年仅50岁的。

朱自清的高风亮节,赢得了人民的敬仰,赢得了

毛泽东同志的高度评价。他在《别了,司徒雷登》一

文中写到:“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,

宁可倒下去,不愿屈服。朱自清一身重病,宁可饿死,

不领美国的救济粮。”“我们应当写闻一多颂,写朱自清

颂,他们表现了我们民族的英雄气概。”

1898-1948

其早期诗作表现对黑暗现实的忧愤和对光明、对美的憧憬;散文风格素朴缜密,清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称,代表作有《荷塘月色》《背影》《绿》《桨声灯影里的秦淮河》等。有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》,都收在《朱自清文集》里。

江泽民同志为纪念朱自清逝世四十周年题词

清华大学朱自清雕塑

《背影》是记实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙述的那一回,想起来跟眼前一般无二。我这篇文只是写实,……”

朱自清

“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔诸多不便,大约大去之期不远矣。”

狼藉:

簌簌:

变卖典质 :

乱七八糟的样子

纷纷落下的样子。

(把财产、衣物)出卖和典当出 去。典:当。质:抵押。

凄惨暗淡,不景气。

丢了工作,在家闲住,即失业。

惨淡:

赋闲:

解释词语:

勾留:

踌躇:

迂:

蹒跚:

颓唐:

触目伤怀:

短时间逗留。

犹豫。

言行守旧,不合时宜。

腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

衰颓败落。

看到(家庭败落的情况)心里感到悲伤。怀:心。

自已:

情郁其中:

琐屑:

惟:

箸:

大去:

自我控制。已,停止,引申为控制。

感情聚积在心里不得发泄。

细小而繁多(的事)。

只。

筷子。

指死,是一种忌讳的说法。

听课文朗读,作圈划,思考下列问题

1、以《背影》为题目的作用是什么?

2、文中一共出现几次背影?最打动作者的是何时、何地看见的那个背影?

3、本文记叙的顺序是什么?这样安排的好处是?

4、文中“我”对父亲的感情有没有变化?当时的“我”具有怎样的特点?一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

5、你同作者一样,品读到了一个怎样的父亲?品味其言、行。

6、文中“我”的几次流泪各是因为什么原因?

朱自清

我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。

那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。丧事完毕,父亲要到南京谋事,我也要回到北京念书,我们便同行。

到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车北去。父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥贴;颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有甚么要紧的了。他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”

我们过了江,进了车站。我买票,他忙着照看行李。行李太多了 ,得向脚夫行些小费,才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱;就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了。

我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

近几年来,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一封信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

唉!我不知何时再能与他相见!

读准加横线字的字音

差使

交卸

狼藉

簌簌

踌躇 迂 栅栏 蹒跚

橘子 举箸 赋闲 拭

琐屑 颓唐 晶莹 奔丧

chāi

xiè

jí

sùsù

chóu chú

yū

zhà

pánshān

jú

zhù

fù

shì

suǒxiè

tuí

yíng

sāng

1、以《背影》为题目的作用是什么?

揭示文章线索,及刻画的形象主体。

2、文中一共出现几次背影?最打动作者的是何时、何地看见的那个背影?

四次。

<1>思念背影

<2>买橘背影

<3>惜别背影

<4>怀念背影

两年前,车站前

爬月台买橘子的背影

线索

3、本文记叙的顺序是什么?这样安排的好处是?

倒叙。设下悬念,吸引读者。

4、文中“我”对父亲的感情有没有变化?

倒叙

不理解——感动——不舍——理解、怀念、愧疚自责

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。

我心里暗笑他的迂;

唉,我现在想想,那时真是太聪明了。

这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

唉!我不知何时再能与他相见!

我望着他走出去。我的眼泪又来了。

插叙。心理描写。反语,对当时不能理解父亲的自责、愧疚。是一种自嘲。

4、当时的“我”具有怎样的特点?

看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。

我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。

我心里暗笑他的迂;

“我”是一个20刚出头的青年,年少气盛,又比较敏感,会自以为是,自尊心也比较强。但好在心地善良,最终尚且懂得感恩。

怕父亲见了伤心;

怕别人见了难为情。

4、一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

我看见他 着黑布小帽, 着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地 到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是 过铁道,要 上那边月台,就不容易了。他用两手 着上面,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

戴

穿

走

探

穿

爬

攀

缩

倾

外貌(衣着)、动作描写。

4、一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

衣着:戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,

攀

缩

倾

十分朴素。祖母去世、父亲失业、家境惨淡背景下的背影显得沉郁而压抑。与我的紫皮大衣又形成鲜明对比。突出父亲对我的爱。

步履的特点——蹒跚

呼应——“父亲是一个胖子”

无物可抓

无处可蹬

用力

年迈、肥胖

4、一个背影何以能在这么短的时间内引起这样的变化?请联系上下文思考。

父亲为什么要买橘子?

怕儿子路上口渴;

“橘”与“吉”同音,希望儿子一路平安。

几个橘子对当时刚还了亏空,正要去谋职的父亲而言,代表着什么?

对儿子最深切、无言的爱。

1、从穿着写背影:

照应了前文所述的惨淡家境,也与父亲为我做的紫毛大衣形成对比。

2、以行动写背影:

选用了“探”、“攀”、“缩”、“倾”等动词和“蹒跚”、“慢慢”、“努力”等形容词,抓住了父亲年事已高、行动诸多不便等特征,集中反映了父亲深挚的爱子之情。

小 结:

写父亲的4次背影中,过铁道买橘子的背影写得最详细,为什么

这个“背影”在全部故事情节中是重中之重,是全文的“主脑”(叶圣陶语),最能体现父亲对儿子的爱,所以得最详细。

重点突破

文章的第二、三小节交代了朱自清当时的家庭状况,这段叙述是否属多余笔墨?

文章选取“背影”为角度有何好处?

疑 点 探 究

设置了暗淡的气氛,悲凉的环境,父亲的背影就是在这样的气氛环境中出现的,这暗淡的气氛,悲凉的环境,与父亲对儿子满腔的温情形成对照,显示出父爱的崇高。父亲当时正处于丧亲、失业、典卖、借钱这样“祸不单行”的境遇,然而即使在这惨淡的光景中,父亲并不怨天尤人,一如既往爱护着自己的儿子,为儿子做了一件又一件的事情。。

朱自清用“背影”作为题目,非常显豁地突出了背影。开头一段就说:“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。”显出“背影”非同寻常的意义,悬念驱使读者集中注意力探寻这个背影的意义。

颓唐的父亲的背影

是父亲饱经忧患、半生潦倒的印记表现了父亲对儿子的深挚的爱;是父子依依惜别中最后留给儿子的印象。因此作者截取人物状态中最鲜明、最动人的瞬间——背影来构建文章集中表达了儿子的情感

5、你同作者一样,品读到了一个怎样的父亲?品味其言、行。

1、父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

2、我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”

3、他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

4、过一会说:“我走了,到那边来信!”

5、我北来后,他写了一封信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔诸多不便,大约大去之期不远矣。”

不是,朴素的言语中往往含有深挚的爱;平淡的话语里往往有不平静的心情。

送你一句名言:真理是朴素的。

这些话都很简短,意思也很平常。这样简短平常的话是否缺乏感情?

搜索帮助:

朱自清《背影》赏析

http://www.ruiwen.com

叶圣陶谈《背影》

http:///200304/ca191840.htm

朱自清的“平常心”

http:///200304/ca191839.htm

感人的力量从何而来〈背影〉琐谈http:///200304/ca191838.htm

《从〈背影〉看散文如何选择表现角度》http:///200304/ca191836.htm

季羡林《读朱自清〈背影〉》

http:///200304/ca191835.htm “背影”之后说“泪水”

http://edu./admin/read.php n_id=5241

情节概括 运用的

表达方式 作用

1、 记叙

2、 表现父亲对儿子的深挚感情,点明全文中心

3、 表现儿子对父亲的理解、怜惜,深化主题

4、 衬托父爱的伟大

进一步深化主题

点题; “最”字突出印象之深,引起下文回忆;设下悬念

定下全文的感情基调——怀念

思念父亲

望父买橘

父子分手

别后怀念

我看见他戴着 小帽,穿着 大马褂, 布棉袍,

地走到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是他 过铁道 ,要 上那边月台 ,就不容易了 。他用两手 着上 面 ,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影 ,我的泪很快地流下来了。

黑布

黑布

深青

蹒跚

探

穿

爬

攀

缩

倾

语言欣赏1

这4句朴实而简洁的话包含着父亲怎样的深情?请具体说明。

①不要紧,他们去不好。

——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。

②我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。

③我走了,到那边来信!

——惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

④进去吧,里边没人。

——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

老师提示:写作,要善于用朴素的语言写出深挚的感情;选材,也要善于选择那些平常而又饱含深情的素材。

1.简洁:

文章通体干净,没有多余的字眼,即使一个“的”字、一个“了”字,也是必须用才用。除了夹入了一些文言词语以外,没有华美的辞藻,生僻的词语,都是质朴自然的家常话,生活气息非常浓厚,提炼得非常简洁。

《背影》的语言特色

《背影》的语言特色

2.朴实:

《背影》全用白描记叙事实,不作任何修饰、渲染。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“关心”“爱护”“感激”这一类的抽象现成的字眼,文章中却一个也没有用,更没有什么华丽的词藻。大朴正是大巧的表现。

《背影》的语言特色

3.感人:

语言平实简洁,却能传达出无限深情是文章语言又一特色。全篇文字平平实实,但字里行间渗透着一种深切怀念之情,因而十分感人。话都是很平常的,没有什么特别,读者都有这种生活经验,因此也容易引起联想,由此发现人世间普遍平平常常而又最为珍贵的美好感情,给人以性情的陶冶,增进人们对天下父母心的理解。

这篇文章有一种感人的力量,这种力量从何而来?

1、入微的细节描写——外貌描写,动作描写,语言描写

2、独特的角度——父亲的背影

《背影》的艺术特点

父亲是一座山,伟大而坚强。严酷的现实扭曲了情感,沉重的负担压弯了脊背,他从无怨言,默默地用点点血汗,以透支的生命为儿女们开出一条成功之路。

热点争鸣

由于多数学生反对,2003年9月曾传闻朱自清先生的名篇《背影》落选鄂教版语文教材。其理由为:《背影》中“父亲不遵守交通规则,随意翻越铁路线”和“父亲形象不够潇洒”,故将《背影》逐出中学语文新教材。对此你有何看法?

热点争鸣

台湾著名诗人余光中先生认为:“《背影》短短千把字的小品里,作者便流了四次眼泪,也未免太多了一点。 时至今日,一个二十岁的大男孩是不是还要父亲这么照顾,而面临离别,是不是会这么容易流泪,我很怀疑。 今日的少年应该多读一点坚毅豪壮的作品。”对此你有何看法?

在你 的人生经历中,你的父母肯定也给予了你许许多多的关爱。想一想,其中的哪件事最令你感动,说出来与大家交流。

青春年少,我们也曾对挚爱我们的父母任性过也有误解过他们的爱心,请以“ 我想对您说”为开头给你的亲人写一张字条

延伸拓展

一、反复朗读课文,体会课文抒发的感情。

二、背诵第六自然段

三、课外阅读

《朱自清传》

《朱自清散文全集》

布置作业

根据意思说出相应的词语

1.乱七八糟的样子

2.纷纷落下的样子。

3.凄惨暗淡,不景气。

4.失业在家。

5.短时间停留。

6.言行守旧,不合时宜。

7.衰颓败落。

8.看到某种情况,心里感到悲伤。

9.感情积在心里不得发泄。

10.细小而繁多(的事)。

狼藉

簌簌

惨淡

赋闲

勾留

迂

颓唐

触目伤怀

情郁于中

琐屑

阅读训练

阅读课文:用下列符号进行圈点批注

划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

不能理解的词语用横线,认为用得好的用方框。

关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

有疑问的地方,用括号和问号。

开篇设疑

惦记背影(思念父亲)1

回忆往事

悲凉气氛(别时家境)2-3

铺垫背影(细心关照)4-5

刻画背影(望父买橘)

6

惜别背影(父子分手)

别后思念

再现背影(别后怀念)7

课文思路:

背影

线索

一、(1) 思念父亲 点出

二、(2-6)回忆往事 描绘

三、(7) 思念父亲 怀念

背影

背影

背影

第一部分:思念父亲 点出背影

我与父亲不相见已二年余了,我最

不能忘记的是他的背影。

朴素的叙述,蕴含着深切的思念之情。

突出了背影印象之深,自然引出下文对“背影”的回忆。

点题

小结:本段开篇点题,奠定感情基调

送儿子

讲价钱

拣座位

买橘子

“背影”,为了儿子而勉为其难的形象,正是中国慈父形象的定格。

力不胜任的事情也要自己上前,能为孩子尽心尽力,心里就会感到满足、舒心。

结束语:

一个不懂得享受爱的人,他的良知是苍白的;一个不懂得回报爱的人,他的情感是自私的。

父母的爱很平常,也很实在:也许只是一个眼神,也许只是一句叮咛,也许只是早餐时装在你书包里的一盒牛奶······

但父母的爱也很伟大,值得我们去感恩。大家不妨试着在父母疲倦时端上一杯热茶,在餐桌上给他们夹一次菜,在他们工作之余给他们捶捶背、揉揉肩……

如何选择表现角度?

一般写人物,较多从正面着笔,或写面部肖像,或写姿态动作服饰。而此文却写“背影”,另辟蹊径。

特殊环境下的活动着的背影,将父亲的慈爱和迂执,艰难和努力,困顿和挣扎,都凝聚在这一幕上。

突出背影,是这篇散文成功的一个主要因素。由此可以得到一个启示,写人记事,应该选择最动情的一件事情,写最动情的一件事又要突出最动情的瞬间!

选材上,在细处现真情(平常而又饱含深情)

详略得当

记叙与抒情相结合

运用环境烘托

用好动词

“买橘子”和父子的服饰

开篇设疑 惦记背影(思念父亲)1

悲凉气氛(别时家境)2-3

铺垫背影(细心关照)4-5

刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7

段落层次

在送行的过程中,除了买橘子外,父亲还为儿子做了哪些事?

照看行李 讲定价钱

送子上车 拣定座位

叮嘱儿子 嘱咐茶房

变化的爸爸:

4岁:我爸无所不能

5岁:我爸无所不知

6岁:我爸比你爸聪明

8岁:我爸并不是无所不知的

10岁:我爸长大的那个年代跟我们非常不一样

12岁:喔,好吧!自然的,爸对这件事毫无所 知

14岁:别太在意我爸。他是一个老古板

21岁:他?我的天!他的陈腐实在是无药可救

25岁:爸对我所知甚少,但他在我旁边这么 久,实在是应该知道

变化的爸爸:

30岁:也许我该问问老爸是怎么想的?毕竟他

经验丰富

35岁:除非我和爸爸谈过,否则我不做任何事

40岁:我想知道爸爸是怎么来处理这件事的,

他如此有智慧,又拥有整个世界的经验

50岁:如果爸爸还能在这儿让我和他讨论事 情,我愿意付出一切代价,我不能欣赏他的

聪明真是再糟糕不过的

随着时间的推移,我们对爸爸的看法在变,其实爸爸的爱一直没变!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》