故都的秋

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

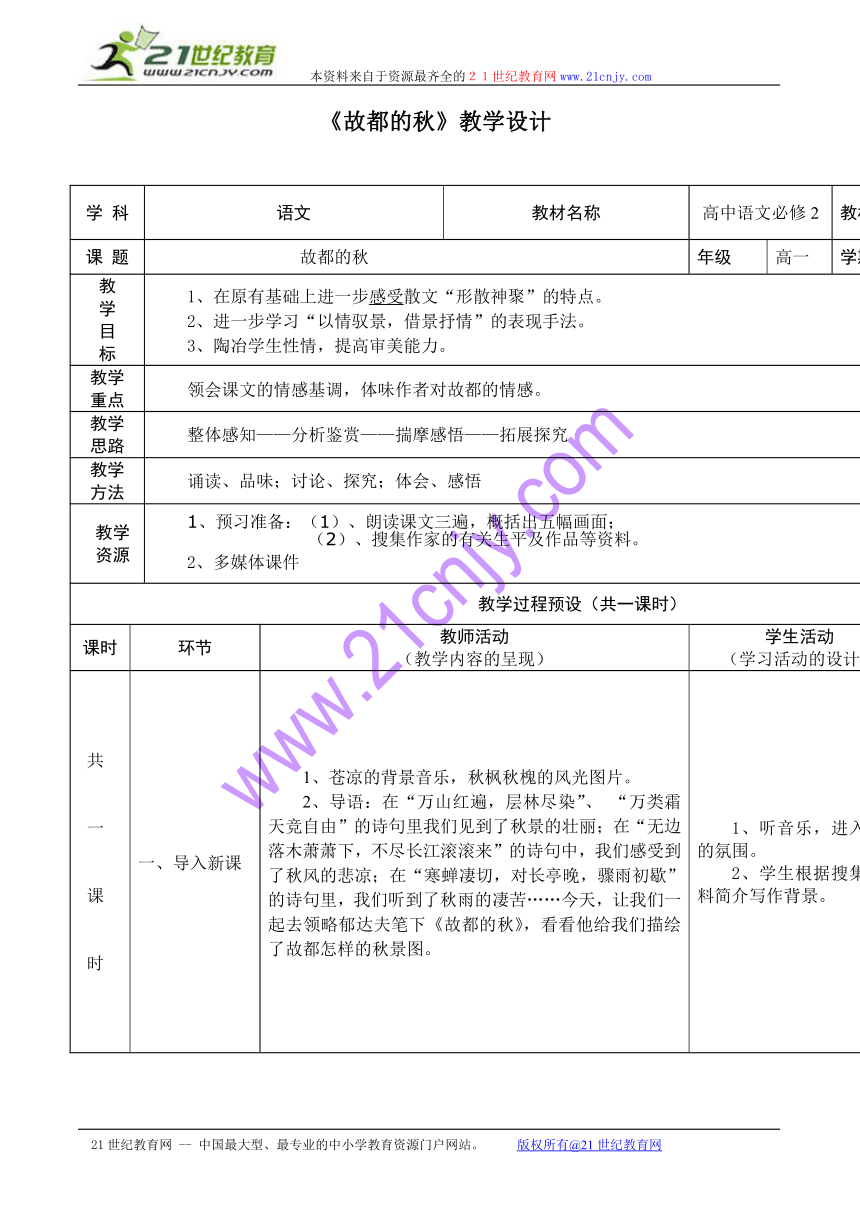

《故都的秋》教学设计

学 科 语文 教材名称 高中语文必修2 教材出版社 人民教育出版社

课 题 故都的秋 年级 高一 学期 上期 学段 第2学段

教学目标 1、在原有基础上进一步感受 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )散文“形散神聚”的特点。2、进一步学习“以情驭景,借景抒情”的表现手法。3、陶冶学生性情,提高审美能力。

教学重点 领会课文的情感基调,体味作者对故都的情感。

教学思路 整体感知——分析鉴赏——揣摩感悟——拓展探究

教学方法 诵读、品味;讨论、探究;体会、感悟

教学资源 1、预习准备:(1)、朗读课文三遍,概括出五幅画面;(2)、搜集作家的有关生平及作品等资料。 2、多媒体课件

教学过程预设(共一课时)

课时 环节 教师活动(教学内容的呈现) 学生活动(学习活动的设计) 设计意图

共一课时 一、导入新课 1、苍凉的背景音乐,秋枫秋槐的风光图片。2、导语:在“万山红遍,层林尽染”、 “万类霜天竞自由”的诗句里我们见到了秋景的壮丽;在“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句中,我们感受到了秋风的悲凉;在“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”的诗句里,我们听到了秋雨的凄苦……今天,让我们一起去领略郁达夫笔下《故都的秋》,看看他给我们描绘了故都怎样的秋景图。 1、听音乐,进入艺术的氛围。2、学生根据搜集的资料简介写作背景。 1、引起学生对课题的兴趣。2、知人论世。

二、整体感知 1、故都北平,已是历史繁华的过眼云烟。课文题目中的“故”字本身就含有一种 “眷恋”。那么,一个旧都的一些秋景,为什么会引发作者如此的眷恋?秋声、秋色中蕴涵了怎样的深情?我们先整体来感知旧都的秋景。请大家看课文,同学们先齐读第一、第二自然段,我再对课文主体部分(3-11)进行朗诵。一起去神往故都,观其色,闻其声,品品故都的秋韵和秋味。 (播放背景音乐。) 2、思考两个问题: (1)郁达夫笔下的秋景有哪些特点?找出文眼。 (2)在文中作者描写了故都秋天的哪几幅画面? 1、师生朗读课文。2、学生找出文眼,概括秋景图画的主要内容。明确(1) “北国的秋,却特别的来得清,来得静,来得悲凉。”“清” “静” “悲凉”是故都秋的特点。这是课文的基调或文眼。

(2)五幅秋景图:小院秋晨,秋槐落蕊,秋蝉鸣唱,闲聊秋凉,秋实奇景 1、联想画面,把握意境,整体感知课文2、对课文主线或文眼的把握有助于我们对课文的深层次理解。

三、分析鉴赏 “清” “静” “悲凉”不是凭空而来,它来源于作者对故都秋景的主观感受。作者是如何细致地刻画这几幅秋景图的呢?怎样的景物,能使作者感到这样的压抑、凄清和孤独呢

学生再读课文,思考:1、在五幅图景中,作者总体是从那些方面来写秋景的的?

2、(接着思考)课文从秋声、秋色的角度写,有何好处?

3、课文描写了哪些秋声和秋色?(分两大组,讨论)

让学生进一步感受“以情驭景,借景抒情”的表现手法及其在表达上的作用。

四、揣摩感悟 1、冷清的秋色,寂寞的秋声,作者在清静的秋色秋声里品味到什么样的秋韵秋味呢?前面大家抓住特点对景物进行了分析,下面让我们一起进入作者所创设的意境去体味,揣摩和感悟。

什么是意境呢?(意境是作者内在的情趣与外在客观景物的融合。包括两个因素,一是境,即客观的景;二是意,即心中要抒发的感情;景物本身是没有情感的,作者带着一种特定的感情去看景物,景物就被寄托了作者的这种情感。作者情感不同,对同一景物的观感往往也不相同。这就是美学上常说的“移情”。)

接下来,我们就深入作品的意境,体景而察情。找到第三自然段,这是故都小院秋天的清晨之景,请全体女生诵读,男同学在听的同时试着概括一下客观的景和作者寄托在其中的主观的情。

1、学生读课文,体会“一切景语皆情语”的含义 2、学生体会作者在客观景物中寄托的主观情感。

1、让学生理性地参与讨论、评价。2、进一步感受 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )散文“形散神聚”的特点

五、联读悟写 组织课堂写作活动,评价学生学以致用的能力。学习课文“以情驭景,借景抒情””的写法,选一处校园景物,用描述的方法写200字左右的作文片段。 学生练笔,借一处校园景物来抒发自己的某种情感。 强化并学会“以情驭景,借景抒情”的写作方法。

六、深情总结 《故都的秋》是篇很有特色的著名散文。“清、静、悲凉”充溢在小院的内外,充溢在秋槐的每一束落蕊里,充溢在秋蝉的每一声鸣叫中,充溢在秋雨的每一个点滴中,充溢在秋枣的每一抹微黄里,也充溢在故都闲人那充满了京腔的闲聊声中。作者心中的“悲凉”已超出了赏景的一般心理,它是对整个人生的一种独特感悟。笔下的秋,更是心中的悲。 仿佛,我们和达夫先生一起品了一回老北京的大碗茶,齿间留芳,清爽宜神;又像是听了一曲原汁原味的京剧清唱:余音绕梁,不绝如缕。 课后作业:课后完整地赏读课文,体会作者的情感。 强调品读鉴赏,提高语文素养。

自我反思

主要特色与创新之处: 本篇课文是现代文学史上有名的篇章,文辞优美,情感真挚,意味深远。但其写作年代离现在已七十多年了,增加了学生的阅读难度。“清、静”易理解,“悲凉””却不易理解。在课堂上,我积极引导学生消除时代隔阂,感受作者的人文情怀,让学生主动地学,充满乐趣地学,反响很好。而培养人文精神应该是我们语文教学的一项重要任务。通过教学这篇课文,我感觉人文精神其实离我们并不是很遥远,它就在课文中,就在师生共同的品读活动中。2、在综合与分析、深入与浅出、整体与局部等关系的处理以及多元解读的把握上,做得比较成功。

存在的问题与不足: 没能更加充分地开掘学主动质疑的能力。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《故都的秋》教学设计

学 科 语文 教材名称 高中语文必修2 教材出版社 人民教育出版社

课 题 故都的秋 年级 高一 学期 上期 学段 第2学段

教学目标 1、在原有基础上进一步感受 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )散文“形散神聚”的特点。2、进一步学习“以情驭景,借景抒情”的表现手法。3、陶冶学生性情,提高审美能力。

教学重点 领会课文的情感基调,体味作者对故都的情感。

教学思路 整体感知——分析鉴赏——揣摩感悟——拓展探究

教学方法 诵读、品味;讨论、探究;体会、感悟

教学资源 1、预习准备:(1)、朗读课文三遍,概括出五幅画面;(2)、搜集作家的有关生平及作品等资料。 2、多媒体课件

教学过程预设(共一课时)

课时 环节 教师活动(教学内容的呈现) 学生活动(学习活动的设计) 设计意图

共一课时 一、导入新课 1、苍凉的背景音乐,秋枫秋槐的风光图片。2、导语:在“万山红遍,层林尽染”、 “万类霜天竞自由”的诗句里我们见到了秋景的壮丽;在“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句中,我们感受到了秋风的悲凉;在“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”的诗句里,我们听到了秋雨的凄苦……今天,让我们一起去领略郁达夫笔下《故都的秋》,看看他给我们描绘了故都怎样的秋景图。 1、听音乐,进入艺术的氛围。2、学生根据搜集的资料简介写作背景。 1、引起学生对课题的兴趣。2、知人论世。

二、整体感知 1、故都北平,已是历史繁华的过眼云烟。课文题目中的“故”字本身就含有一种 “眷恋”。那么,一个旧都的一些秋景,为什么会引发作者如此的眷恋?秋声、秋色中蕴涵了怎样的深情?我们先整体来感知旧都的秋景。请大家看课文,同学们先齐读第一、第二自然段,我再对课文主体部分(3-11)进行朗诵。一起去神往故都,观其色,闻其声,品品故都的秋韵和秋味。 (播放背景音乐。) 2、思考两个问题: (1)郁达夫笔下的秋景有哪些特点?找出文眼。 (2)在文中作者描写了故都秋天的哪几幅画面? 1、师生朗读课文。2、学生找出文眼,概括秋景图画的主要内容。明确(1) “北国的秋,却特别的来得清,来得静,来得悲凉。”“清” “静” “悲凉”是故都秋的特点。这是课文的基调或文眼。

(2)五幅秋景图:小院秋晨,秋槐落蕊,秋蝉鸣唱,闲聊秋凉,秋实奇景 1、联想画面,把握意境,整体感知课文2、对课文主线或文眼的把握有助于我们对课文的深层次理解。

三、分析鉴赏 “清” “静” “悲凉”不是凭空而来,它来源于作者对故都秋景的主观感受。作者是如何细致地刻画这几幅秋景图的呢?怎样的景物,能使作者感到这样的压抑、凄清和孤独呢

学生再读课文,思考:1、在五幅图景中,作者总体是从那些方面来写秋景的的?

2、(接着思考)课文从秋声、秋色的角度写,有何好处?

3、课文描写了哪些秋声和秋色?(分两大组,讨论)

让学生进一步感受“以情驭景,借景抒情”的表现手法及其在表达上的作用。

四、揣摩感悟 1、冷清的秋色,寂寞的秋声,作者在清静的秋色秋声里品味到什么样的秋韵秋味呢?前面大家抓住特点对景物进行了分析,下面让我们一起进入作者所创设的意境去体味,揣摩和感悟。

什么是意境呢?(意境是作者内在的情趣与外在客观景物的融合。包括两个因素,一是境,即客观的景;二是意,即心中要抒发的感情;景物本身是没有情感的,作者带着一种特定的感情去看景物,景物就被寄托了作者的这种情感。作者情感不同,对同一景物的观感往往也不相同。这就是美学上常说的“移情”。)

接下来,我们就深入作品的意境,体景而察情。找到第三自然段,这是故都小院秋天的清晨之景,请全体女生诵读,男同学在听的同时试着概括一下客观的景和作者寄托在其中的主观的情。

1、学生读课文,体会“一切景语皆情语”的含义 2、学生体会作者在客观景物中寄托的主观情感。

1、让学生理性地参与讨论、评价。2、进一步感受 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )散文“形散神聚”的特点

五、联读悟写 组织课堂写作活动,评价学生学以致用的能力。学习课文“以情驭景,借景抒情””的写法,选一处校园景物,用描述的方法写200字左右的作文片段。 学生练笔,借一处校园景物来抒发自己的某种情感。 强化并学会“以情驭景,借景抒情”的写作方法。

六、深情总结 《故都的秋》是篇很有特色的著名散文。“清、静、悲凉”充溢在小院的内外,充溢在秋槐的每一束落蕊里,充溢在秋蝉的每一声鸣叫中,充溢在秋雨的每一个点滴中,充溢在秋枣的每一抹微黄里,也充溢在故都闲人那充满了京腔的闲聊声中。作者心中的“悲凉”已超出了赏景的一般心理,它是对整个人生的一种独特感悟。笔下的秋,更是心中的悲。 仿佛,我们和达夫先生一起品了一回老北京的大碗茶,齿间留芳,清爽宜神;又像是听了一曲原汁原味的京剧清唱:余音绕梁,不绝如缕。 课后作业:课后完整地赏读课文,体会作者的情感。 强调品读鉴赏,提高语文素养。

自我反思

主要特色与创新之处: 本篇课文是现代文学史上有名的篇章,文辞优美,情感真挚,意味深远。但其写作年代离现在已七十多年了,增加了学生的阅读难度。“清、静”易理解,“悲凉””却不易理解。在课堂上,我积极引导学生消除时代隔阂,感受作者的人文情怀,让学生主动地学,充满乐趣地学,反响很好。而培养人文精神应该是我们语文教学的一项重要任务。通过教学这篇课文,我感觉人文精神其实离我们并不是很遥远,它就在课文中,就在师生共同的品读活动中。2、在综合与分析、深入与浅出、整体与局部等关系的处理以及多元解读的把握上,做得比较成功。

存在的问题与不足: 没能更加充分地开掘学主动质疑的能力。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网