商务星球版七上地理第二章地图第二节地形图的判读教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 商务星球版七上地理第二章地图第二节地形图的判读教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 272.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-17 20:53:41 | ||

图片预览

文档简介

第二节 地形图的判读

课题

地形图的判读

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判断坡度的陡缓,估算海拔和相对高度。

2.识别地球表面五种地形类型。

过程与方法

1.学生通过自主预习,知道海拔、相对高度、等高线的概念,估算海拔和相对高度。

2.学生通过动画演示、绘制等高线的活动体验,在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判断坡度的陡缓。

3.通过小组活动培养学生团结合作的能力。

情感态度与价值观

通过教学活动,使学生在解决问题的过程中,感悟学习的趣味性和实用性。

教学重点

1.根据等高线数值大小判断地表的高低状况。

2.根据等高线疏密程度判断坡度的陡缓。

教学难点

在地形图上识别五种基本地形类型。

教学过程

新课

导入

我们认识的地图,都是在平面上的。大家都知道地球表面有高山,有低地,是高低起伏不平的,那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确地在平面的地图上表示出来呢?——这就是本节课要重点讨论的“地形图的判读”。

自

主

学

习

一、海拔和相对高度

阅读教材第31页的“图2

-

2

-

1 海拔和相对高度”和第32页的“图2

-

2

-

2 基本地形类型的景观”,回答下列问题。

1.说出甲、乙两地的海拔。

2.计算甲、乙两地的相对高度。

3.说出五种基本地形类型的异同。

二、等高线地形图

阅读教材第33页的“图2

-

2

-

4 等高线表示的地形部位及特征”,回答下列问题。

1.地表的形态是各种各样的,比如山体有山脊、山谷、鞍部、陡崖、缓坡、陡坡等部位。

2.根据所学知识填表。

比较项目特点山峰中间高,四周低,等高线呈闭合状态鞍部两个山峰之间的低地,像驼峰的中间低地,马鞍状山谷两边高,中间低,等高线向高处凸出山脊中部高,两边低,等高线向低处凸出陡崖多条等高线重叠在一起陡坡等高线密集缓坡等高线稀疏

三、分层设色地形图

阅读教材第35页的“图2

-

2

-

8 分层设色地形图”,回答下列问题。

1.找出图中的山地、丘陵和平原,说出表示这些地形类型的颜色。

2.说出图中地势高低起伏的大致趋势。

合

作

探

究

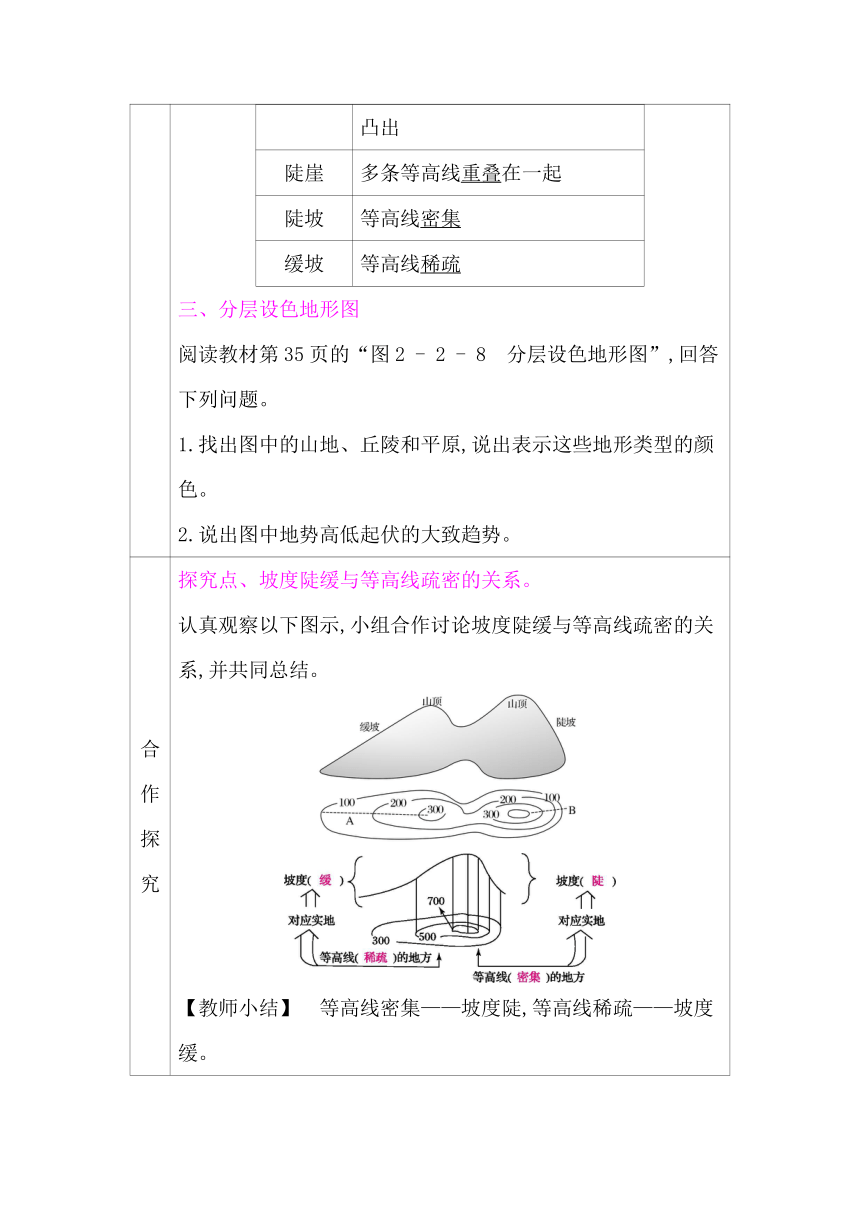

探究点、坡度陡缓与等高线疏密的关系。

认真观察以下图示,小组合作讨论坡度陡缓与等高线疏密的关系,并共同总结。

【教师小结】 等高线密集——坡度陡,等高线稀疏——坡度缓。

板

书

设

计

地形图的判读

当

堂

演

练

1.山东泰山的海拔为1

532.7米,安徽黄山的海拔是1

864.8米,则两者间的相对高度为

( C )

A.3

397.5米

B.-3

397.5米

C.332.1米

D.-332.1米

2.海拔一般在200米以下,地面广阔平坦的地形是

( B )

A.丘陵

B.平原

C.高原

D.山地

读下面等高线地形图,完成3—4题。

3.图中字母A、B、C、D分别表示不同的地形部位,下列说法正确的是

( C )

A.A表示山顶

B.B表示山沟

C.C表示山谷

D.D表示山脊

4.下面为沿图中直线L所作的地形剖面图,其中正确的一项是

( D )

5.读等高线地形图,回答下列问题。

(1)写出图中字母表示的地形部位名称:A鞍部,B山峰,C山谷。

(2)图中甲村在丙村的西北方向。

(3)图中EF间的图上距离为2厘米,那么它们两地间的实地距离为400米。

(4)三村适于栽种果树的是乙村,最适于发展种植业的是丙村。

(5)从丙村和甲村登山到山顶D,哪条线路更容易?为什么?从丙村登山更容易。因为这条线路等高线稀疏,说明坡度缓。

课堂

总结

1.质疑是引起学生学习兴趣、激发探索欲望的最好方式。

2.参考课程标准和教材,仔细备足有效的学习材料,是上好课的基础。

3.“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,动手实践非常必要。

课题

地形图的判读

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判断坡度的陡缓,估算海拔和相对高度。

2.识别地球表面五种地形类型。

过程与方法

1.学生通过自主预习,知道海拔、相对高度、等高线的概念,估算海拔和相对高度。

2.学生通过动画演示、绘制等高线的活动体验,在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判断坡度的陡缓。

3.通过小组活动培养学生团结合作的能力。

情感态度与价值观

通过教学活动,使学生在解决问题的过程中,感悟学习的趣味性和实用性。

教学重点

1.根据等高线数值大小判断地表的高低状况。

2.根据等高线疏密程度判断坡度的陡缓。

教学难点

在地形图上识别五种基本地形类型。

教学过程

新课

导入

我们认识的地图,都是在平面上的。大家都知道地球表面有高山,有低地,是高低起伏不平的,那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确地在平面的地图上表示出来呢?——这就是本节课要重点讨论的“地形图的判读”。

自

主

学

习

一、海拔和相对高度

阅读教材第31页的“图2

-

2

-

1 海拔和相对高度”和第32页的“图2

-

2

-

2 基本地形类型的景观”,回答下列问题。

1.说出甲、乙两地的海拔。

2.计算甲、乙两地的相对高度。

3.说出五种基本地形类型的异同。

二、等高线地形图

阅读教材第33页的“图2

-

2

-

4 等高线表示的地形部位及特征”,回答下列问题。

1.地表的形态是各种各样的,比如山体有山脊、山谷、鞍部、陡崖、缓坡、陡坡等部位。

2.根据所学知识填表。

比较项目特点山峰中间高,四周低,等高线呈闭合状态鞍部两个山峰之间的低地,像驼峰的中间低地,马鞍状山谷两边高,中间低,等高线向高处凸出山脊中部高,两边低,等高线向低处凸出陡崖多条等高线重叠在一起陡坡等高线密集缓坡等高线稀疏

三、分层设色地形图

阅读教材第35页的“图2

-

2

-

8 分层设色地形图”,回答下列问题。

1.找出图中的山地、丘陵和平原,说出表示这些地形类型的颜色。

2.说出图中地势高低起伏的大致趋势。

合

作

探

究

探究点、坡度陡缓与等高线疏密的关系。

认真观察以下图示,小组合作讨论坡度陡缓与等高线疏密的关系,并共同总结。

【教师小结】 等高线密集——坡度陡,等高线稀疏——坡度缓。

板

书

设

计

地形图的判读

当

堂

演

练

1.山东泰山的海拔为1

532.7米,安徽黄山的海拔是1

864.8米,则两者间的相对高度为

( C )

A.3

397.5米

B.-3

397.5米

C.332.1米

D.-332.1米

2.海拔一般在200米以下,地面广阔平坦的地形是

( B )

A.丘陵

B.平原

C.高原

D.山地

读下面等高线地形图,完成3—4题。

3.图中字母A、B、C、D分别表示不同的地形部位,下列说法正确的是

( C )

A.A表示山顶

B.B表示山沟

C.C表示山谷

D.D表示山脊

4.下面为沿图中直线L所作的地形剖面图,其中正确的一项是

( D )

5.读等高线地形图,回答下列问题。

(1)写出图中字母表示的地形部位名称:A鞍部,B山峰,C山谷。

(2)图中甲村在丙村的西北方向。

(3)图中EF间的图上距离为2厘米,那么它们两地间的实地距离为400米。

(4)三村适于栽种果树的是乙村,最适于发展种植业的是丙村。

(5)从丙村和甲村登山到山顶D,哪条线路更容易?为什么?从丙村登山更容易。因为这条线路等高线稀疏,说明坡度缓。

课堂

总结

1.质疑是引起学生学习兴趣、激发探索欲望的最好方式。

2.参考课程标准和教材,仔细备足有效的学习材料,是上好课的基础。

3.“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,动手实践非常必要。