三轮冲刺:2012中考历史热点专题

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

历史热点复习与答题技巧综述

一、形势分析;

二、热点与命题;

三、复习法;

四、答题法;

一、形势分析:

文综一直是同学们的“软肋”。尤其是文综中的历史学科,经常使同学们不知所措。一般来说,历史部分得分高的同学文综成绩应该不错。按保定市中考省级示范性高中公助生(统招生和指标生)的录取比率,结合我校实际情况来看:

文综至少应达到

113分以上(统招生)

108分以上(指标生)

这就意味着文综的历史部分:选择题至多错一个;综合部分至多扣3—4分。

影响答题得分的主要因素

卷面上:

1 字迹不清,潦草;

2 没有标清段落及要点;(一段式〈一无标注;二无标点〉)

3 废话在前,要点在后;(中考阅卷工作量大,速度快,判卷者没有时间更没心情去找那些置后的要点。所以答题要开门见山。)

4 答题语言不规范(历史“术语”=课本语言;严谨)

历史答题不可“想当然”、“张冠李戴”,更不可能“我觉得行”、“差不多”。中考历史出示参考答案的依据就是课本。参考答案的每个考点的表述都能从课本上找到依据。只有用课本中的语言答题,才能尽可能降低扣分的几率。

例如:“资产阶级性质”和“资本主义性质”有时不可以混用。(“革命、改革、革新”可通用;“生产方式、企业”等用后者。)

表述一战的爆发时用了以下语言:

1一战的开始

2一战的出现

3一战的发展

4一战的变化

5一战的来临… …

5“就差一句话”现象;

例如:本次校一模考试第32题(1)“德国的崛起对当时的国际局势产生了什么影响?”

帝国主义国家政治经济

发展不平衡

答:德国经济得到了快速发展,综合国力加强;超过了英法等国,并激化了与老牌帝国主义国家之间的矛盾,继而形成了两大军事集团,引发了一战。

二、热点与命题

文综历史部分的考试经常是将考点(中考说明、新课程标准)和热点(时事焦点;“逢十逢五”的历史事件)相结合出题。其主要方式是:将考点隐晦的附着于热点材料当中。看似说热点,实则是考察同学们对于考点的理解、掌握与运用的程度。这种考察方式在31(中近)、32(世界)、33(中现、中外结合)、34(综合)甚至在选择题中可能均有体现。

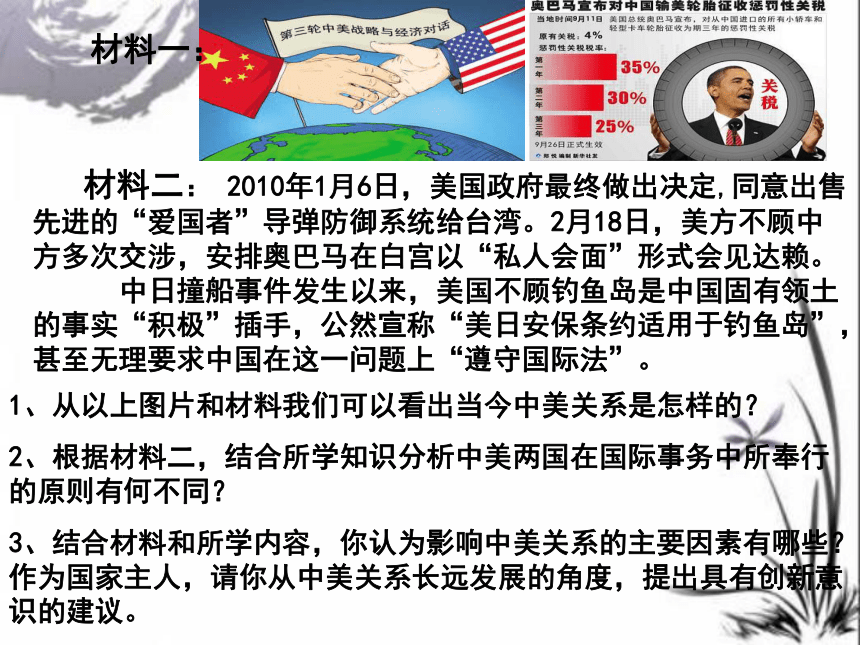

材料二: 2010年1月6日,美国政府最终做出决定,同意出售先进的“爱国者”导弹防御系统给台湾。2月18日,美方不顾中方多次交涉,安排奥巴马在白宫以“私人会面”形式会见达赖。

中日撞船事件发生以来,美国不顾钓鱼岛是中国固有领土的事实“积极”插手,公然宣称“美日安保条约适用于钓鱼岛”,甚至无理要求中国在这一问题上“遵守国际法”。

材料一:

1、从以上图片和材料我们可以看出当今中美关系是怎样的?

2、根据材料二,结合所学知识分析中美两国在国际事务中所奉行的原则有何不同?

3、结合材料和所学内容,你认为影响中美关系的主要因素有哪些?作为国家主人,请你从中美关系长远发展的角度,提出具有创新意识的建议。

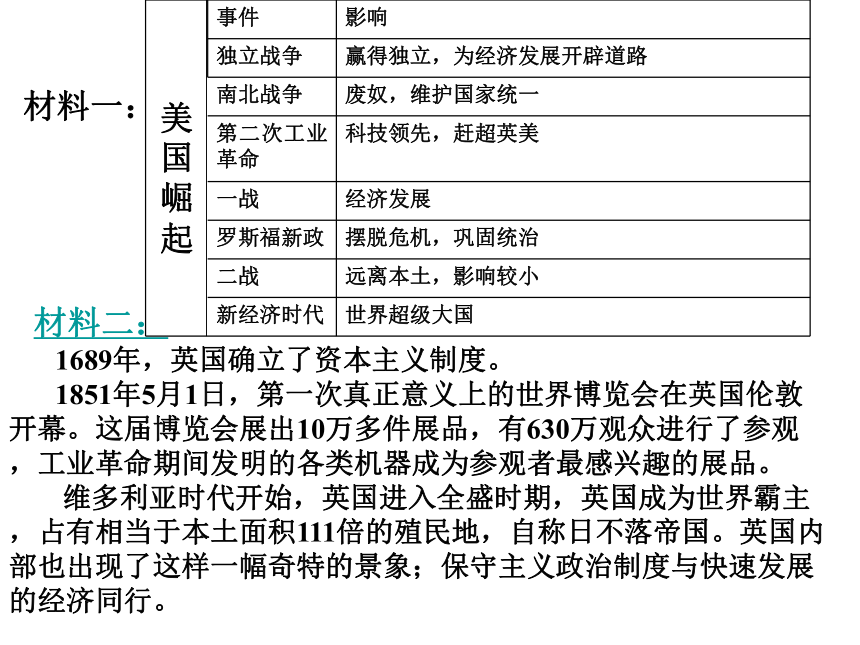

材料二:

1689年,英国确立了资本主义制度。

1851年5月1日,第一次真正意义上的世界博览会在英国伦敦开幕。这届博览会展出10万多件展品,有630万观众进行了参观,工业革命期间发明的各类机器成为参观者最感兴趣的展品。

维多利亚时代开始,英国进入全盛时期,英国成为世界霸主,占有相当于本土面积111倍的殖民地,自称日不落帝国。英国内部也出现了这样一幅奇特的景象;保守主义政治制度与快速发展的经济同行。

材料一:

美国崛起 事件 影响

独立战争 赢得独立,为经济发展开辟道路

南北战争 废奴,维护国家统一

第二次工业革命 科技领先,赶超英美

一战 经济发展

罗斯福新政 摆脱危机,巩固统治

二战 远离本土,影响较小

新经济时代 世界超级大国

1据材料一概括美国得以发展的前提条件是什么 除这一条件外,还有哪些因素构成了其发展的重要条件?

2据材料二和所学知识概括出英国成为18-19世纪世界大国的主要原因。

3中国应从美英的发展过程中吸收哪些先进经验?

中 国史 逢“十”周年 周年 逢“五”周年 周年

中英南京条约签订 170 南昌起义井冈山根据地的建立 85

京师同文馆的成立 150 七七事变、南京大屠杀 75

中华民国的建立 100 刘邓大军跃进大别山 65

土地改革完成 60 “一五计划” 55

尼克松访华,中日建交 40 中共十三大、台湾调整“三不”政策 25

“九二共识”、邓小平南巡讲话、中共十四大 20 十五大,香港的回归 15

世界史 逢“十”周年 周年 逢“五”周年 周年

法兰西第一共和国建立 220 美国制定1787年宪法 225

林肯颁布《解放黑人奴隶宣言》 150 俄国的二月革命、十月革命 95

签署九国公约、苏联的成立 90 杜鲁门主义出台、冷战开始 65

签署联合国家宣言、斯大林格勒战役开始 70 亚洲金融危机 15

以“中美建交”以及“上海联合公报”的发表周年纪年这一热点为例,命题的角度大致有三个方向:

1 以美国发展崛起的过程作为材料,归纳出美国成功的经验以及对我国的借鉴作用。

2 以中美关系发展为主线(合作与对抗),归纳出中美关系发展的走向与结论。

3 以中美关系最敏感的话题为材料,归纳中美关系的走向即合理建议。

警惕“余波未平”的“连带效应”

所谓“余波未平的连带效应”是指上一年的众多热点中有些比较大的热点仍有可能波及和影响到今年的命题。

例如:

建党90周年

角度一:截取中国近代和中国现代史当中的某些片段附着相应考点进行对比。通过几段材料的鲜明对比,引导考生得出结论:“只有共产党爱能救中国;要坚持中国共产党的领导;没有共产党就没有新中国等。”

角度二:截取新民主主义道路中和社会主义建设过程中,中国共产党不断成长发展的片段作为材料。引导考生通过分析总结得出相应结论:“中国共产党是一个与时俱进、力求革新的政党;是代表先进生产力和先进文化发展方向的政党;是一个将理论联系实际善于创新的政党等。”

例如:

辛亥革命100周年

角度一:截取有关“中华民国及三民主义”的部分材料和新中国成立以后政府对农村政策的调整。就“民生问题”联系“中央农村工作会议”这一时事热点,进行对比。引导考生得出相应结论。

角度二:截取辛亥革命或中华民国的部分材料,联系台湾调整“三不”政策、“九二共识”以及中美上海联合公报的发表。就台湾与祖国大陆的关系,中美关系的发展出题。

角度三:截取第一次、第二次国共合作以及国共两党对抗的某些材料,联系台湾调整“三不”政策、“九二共识”以及中美上海联合公报的发表等史实。就国共两党、祖国统一等问题命题。

三、复习法:

通过分析历年的中考模拟与真题,我们不难看出:虽然中考的出题形式多样,但是所有的命题都在突出考察“知识与知识之间的联系。”针对这种情况,我们可以采用以下的复习方法。

1构建知识框架:构建知识框架又可以理解为对课本知识的梳理。它是基于牢固掌握基础知识的同时打破课本原有的体系限制。一般来说,知识框架有以下几种:

①逻辑式(纵向式):按照历史事件(背景原因;事件性质经过;结果、影响意义、启示)的前后、因果顺序进行归纳总结。往往前一个或几个历史事件(国际、国内)构成了后一个历史事件的背景原因。

例如:当你计划复习八年级上册第二单元“近代化的探索”时,可以先看世界近代史(关于“资产本主义制度确立、巩固及两次工业革命”的内容)和八年级上册第一单元“侵略与反抗”的相关内容。

洋务运动(19c60-90年代)

1 资本主义的确立与巩固

2 两次工业革命促进了资本主义经济发展,加紧对外扩张

1 两次鸦片战争的失败

2 太平天国、捻军

3 通知岌岌可危

4 鸦片战争以来的“西学”思想的继承

失败

1 资本主义的确立与巩固

2 两次工业革命促进了资本主义经济发展,加紧对外扩张(日本)

3 启蒙思想的传入

1 甲午中日战争战败,民族危机加深

2中国民族资主义经济的发展,资产阶级力量壮大

戊戌变法

这种方法主要解决:考试当中出现的有关“背景原因、意义影响和部分启示类的题型”

②专题式(纵横式):这种方法就是将中国近现代史和世界近现代史当中同一类问题分别总结出来。如:中外政治制度(民主)的形成与发展;中外经济发展史;工业革命;中外思想解放运动;大国关系演变;国际共产主义运动等等。

以中外经济发展史和工业革命为例:

主要线索:

资本主义萌芽(意大利)

新航路的开辟

早期殖民掠夺

促进

(英法美)

资本主义统治确立

(18世纪60年代)

工业革命

(18c末 19c60-70)

进一步确立

制度

(19c70)二次工业革命

1840年,向中国商品输出。中国被纳入世界资本主义体系中。

洋务运动,刺激中国民族资本主义的发展。

开始向中国资本输出。

(1914-1918)

一 战

(1921-1928)

一 战后繁荣

(1921-1924)

新经济政策

中国民族资本主义的“黄金时期”

衰落

(1929-1933)

经济危机

斯大林模式

(20c40-50)

二战后,西欧日本削弱

第三次科技革命

苏联及东欧的改革

(20c50-70)

日本西欧经济的恢复

新中国恢复经济和探索建设社会主义的政策

(20c90)

以美国为首的西方资本主义国家经济快速发展

苏联和东欧社会主义国家改革失败,最终导致解体和剧变

中国通过改革开放,走上了建设有中国特色社会主义道路,初步建立了社会主义市场经济体制。

两极格局结束,世界经济全球化趋势加强。

中国应积极应对经济全球化趋势,应积极同其他国家“交流与合作”。

第一次 第二次 第三次

开始时间 18世纪60年代 19世纪70年代 20世纪四五十年代

核心成就 蒸汽机 发电机、电动机、内燃机 电子计算机

时代特征 蒸汽时代 电气时代 信息时代

代表人物 瓦特 卡尔·本茨 比尔·盖茨

科学理论 牛顿力学定律 法拉第电磁感应现象 爱因斯坦相对论

交通工具 轮船、火车、 电车、汽车、飞艇、飞机 航天飞机

新能源 煤 电力、石油 原子能(核能)

三次科技革命 比较

次第

项目 第一次工业革命 第二次 工业革命 第三次工业革命

特点 1首先发生在英国,开始于轻工业(棉纺织)部门,从发明和使用机器开始到机器生产机器;以大机器生产代替工场手工业为完成标志。

2,发明机器者大多是具有实践经验的工人和技师;

1同时在几个国家发生,规模广泛,发展迅速;

2、科学开始与工业生产紧密结合,与技术结合。

3、的资本主义国家两次工业革命交叉进行。

1科学技术转化为直接生产力的速度加快;

2科学技术各个领域间相互渗透,一种技术的发展引起好几种技术的革命

3、新技术成为社会生产中最活跃的因素,在促进经济增长的各种因素中,科技进步所占的比重不断上升

夯实基础:三次工业革命特点比较

次第

项目 第一次工业革命 第二次 工业革命 第三次工业革命

影响 1、极大地提高了生产力,

2、使社会面貌发生了翻天覆地的变化。

3、世界格局发生变化 ,资产阶级确立了对世界的统治地位,,东方从属于西方 1、生产力迅猛发展

2、社会面貌发生巨大变化。

3、世界格局发生变化 ,主要资本主义国家进帝国主义阶段;帝国主义列强加紧瓜分世界。

资本主义政治经济发展不平衡。 1、极大地推动了社会生产力的发展。

2、引起了世界经济结构的变化--第三产业比重上升。人们的衣食住行等日常生活发生变革;

3、引起了国际经济格局的调整,从而推动世界经济格局多极化。

夯实基础:三次工业革命影响比较

这种方法主要解决:考试当中出现的有关“比较、相互借鉴和总结历史发展趋势类的题型”

③国别式:指按照时间的先后顺序整理某个国家的历史。一般来说,以整理英、法、美、日、俄几国为主。在整理时还应注意这几个国家在发展过程中的特点和经验,以及对中国的借鉴作用。

以美国的崛起为例:

1775—1783年, 美国独立战争,实现了国家独立,确立了较民主的资产阶级政体,有利于资本主义发展;

在工业革命推动下,北方资本主义经济和南方种植园经济都发展起来。1861—1865年,美国南北战争,废除了奴隶制度、维护了国家统一,扫除了资本主义发展的又一障碍,为经济的迅速发展创造了条件;

19世纪70年代至20世纪初,进行第二次工业革命,进入帝国主义阶段,后来居上,成为世界头号资本主义工业大国;

一战使美国经济实力大增,战后“凡尔赛—华盛顿体系”的建立,增强了美国在东亚太平洋地区的实力。

1929—1933年经济危机时期,实施了罗斯福新政,加强国家对经济的干预和指导,使经济得以缓慢恢复,资本主义制度得到调整、巩固与发展;

二战中,美国是反法西斯的重要国家和力量,经济、政治实力大增;

二战后,成为世界上最富强的国家。90年代进入新经济时代,经济持续稳定发展。

在国际事务中,推行霸权主义政策:二战后初期,在欧洲推行“冷战”政策;在亚洲,进行军事侵略,干涉中国内政;1999年的科索沃战争,严重削弱了联合国的作用 。

美国崛起 事件 影响

独立战争 赢得独立,为经济发展开辟道路

南北战争 废奴,维护国家统一

第二次工业革命 科技领先,赶超英美

一战 经济发展

罗斯福新政 摆脱危机,巩固统治

二战 远离本土,影响较小

新经济时代 世界超级大国

这种方法主要解决:考试当中出现的有关“比较、相互借鉴、总结历史发展趋势和启示类的题型”

四、答题法

答题方法和基础知识密不可分。从某种意义上说,科学的答题方法是基础知识在实践过程中的衍生与提升。没有正确答题方法的辅助,同学们可能在主观题部分不知所措。但是没有坚实的知识作为支撑,同学们一定会在主观题部分一筹莫展。建议同学们:

1在复习的时候一定要先夯实基础(既熟悉具体知识点又注意知识与知识之间的联系),再寻求提升(答题法的总结与应用)

2做题时习题要精选且有针对性。前期复习时,争取每次都做一道不同类型的试题(有难度)并将其归类。后期冲刺时,将总结归类的试题集重新看一遍。熟悉试题类型。

3做题以后一定要归类(问法、答法、出题命题角度),一定要总结(问法、答法、答题角度、答题用语)。这点是答题能力提升的关键(最重要)。

历史热点复习与答题技巧综述

一、形势分析;

二、热点与命题;

三、复习法;

四、答题法;

一、形势分析:

文综一直是同学们的“软肋”。尤其是文综中的历史学科,经常使同学们不知所措。一般来说,历史部分得分高的同学文综成绩应该不错。按保定市中考省级示范性高中公助生(统招生和指标生)的录取比率,结合我校实际情况来看:

文综至少应达到

113分以上(统招生)

108分以上(指标生)

这就意味着文综的历史部分:选择题至多错一个;综合部分至多扣3—4分。

影响答题得分的主要因素

卷面上:

1 字迹不清,潦草;

2 没有标清段落及要点;(一段式〈一无标注;二无标点〉)

3 废话在前,要点在后;(中考阅卷工作量大,速度快,判卷者没有时间更没心情去找那些置后的要点。所以答题要开门见山。)

4 答题语言不规范(历史“术语”=课本语言;严谨)

历史答题不可“想当然”、“张冠李戴”,更不可能“我觉得行”、“差不多”。中考历史出示参考答案的依据就是课本。参考答案的每个考点的表述都能从课本上找到依据。只有用课本中的语言答题,才能尽可能降低扣分的几率。

例如:“资产阶级性质”和“资本主义性质”有时不可以混用。(“革命、改革、革新”可通用;“生产方式、企业”等用后者。)

表述一战的爆发时用了以下语言:

1一战的开始

2一战的出现

3一战的发展

4一战的变化

5一战的来临… …

5“就差一句话”现象;

例如:本次校一模考试第32题(1)“德国的崛起对当时的国际局势产生了什么影响?”

帝国主义国家政治经济

发展不平衡

答:德国经济得到了快速发展,综合国力加强;超过了英法等国,并激化了与老牌帝国主义国家之间的矛盾,继而形成了两大军事集团,引发了一战。

二、热点与命题

文综历史部分的考试经常是将考点(中考说明、新课程标准)和热点(时事焦点;“逢十逢五”的历史事件)相结合出题。其主要方式是:将考点隐晦的附着于热点材料当中。看似说热点,实则是考察同学们对于考点的理解、掌握与运用的程度。这种考察方式在31(中近)、32(世界)、33(中现、中外结合)、34(综合)甚至在选择题中可能均有体现。

材料二: 2010年1月6日,美国政府最终做出决定,同意出售先进的“爱国者”导弹防御系统给台湾。2月18日,美方不顾中方多次交涉,安排奥巴马在白宫以“私人会面”形式会见达赖。

中日撞船事件发生以来,美国不顾钓鱼岛是中国固有领土的事实“积极”插手,公然宣称“美日安保条约适用于钓鱼岛”,甚至无理要求中国在这一问题上“遵守国际法”。

材料一:

1、从以上图片和材料我们可以看出当今中美关系是怎样的?

2、根据材料二,结合所学知识分析中美两国在国际事务中所奉行的原则有何不同?

3、结合材料和所学内容,你认为影响中美关系的主要因素有哪些?作为国家主人,请你从中美关系长远发展的角度,提出具有创新意识的建议。

材料二:

1689年,英国确立了资本主义制度。

1851年5月1日,第一次真正意义上的世界博览会在英国伦敦开幕。这届博览会展出10万多件展品,有630万观众进行了参观,工业革命期间发明的各类机器成为参观者最感兴趣的展品。

维多利亚时代开始,英国进入全盛时期,英国成为世界霸主,占有相当于本土面积111倍的殖民地,自称日不落帝国。英国内部也出现了这样一幅奇特的景象;保守主义政治制度与快速发展的经济同行。

材料一:

美国崛起 事件 影响

独立战争 赢得独立,为经济发展开辟道路

南北战争 废奴,维护国家统一

第二次工业革命 科技领先,赶超英美

一战 经济发展

罗斯福新政 摆脱危机,巩固统治

二战 远离本土,影响较小

新经济时代 世界超级大国

1据材料一概括美国得以发展的前提条件是什么 除这一条件外,还有哪些因素构成了其发展的重要条件?

2据材料二和所学知识概括出英国成为18-19世纪世界大国的主要原因。

3中国应从美英的发展过程中吸收哪些先进经验?

中 国史 逢“十”周年 周年 逢“五”周年 周年

中英南京条约签订 170 南昌起义井冈山根据地的建立 85

京师同文馆的成立 150 七七事变、南京大屠杀 75

中华民国的建立 100 刘邓大军跃进大别山 65

土地改革完成 60 “一五计划” 55

尼克松访华,中日建交 40 中共十三大、台湾调整“三不”政策 25

“九二共识”、邓小平南巡讲话、中共十四大 20 十五大,香港的回归 15

世界史 逢“十”周年 周年 逢“五”周年 周年

法兰西第一共和国建立 220 美国制定1787年宪法 225

林肯颁布《解放黑人奴隶宣言》 150 俄国的二月革命、十月革命 95

签署九国公约、苏联的成立 90 杜鲁门主义出台、冷战开始 65

签署联合国家宣言、斯大林格勒战役开始 70 亚洲金融危机 15

以“中美建交”以及“上海联合公报”的发表周年纪年这一热点为例,命题的角度大致有三个方向:

1 以美国发展崛起的过程作为材料,归纳出美国成功的经验以及对我国的借鉴作用。

2 以中美关系发展为主线(合作与对抗),归纳出中美关系发展的走向与结论。

3 以中美关系最敏感的话题为材料,归纳中美关系的走向即合理建议。

警惕“余波未平”的“连带效应”

所谓“余波未平的连带效应”是指上一年的众多热点中有些比较大的热点仍有可能波及和影响到今年的命题。

例如:

建党90周年

角度一:截取中国近代和中国现代史当中的某些片段附着相应考点进行对比。通过几段材料的鲜明对比,引导考生得出结论:“只有共产党爱能救中国;要坚持中国共产党的领导;没有共产党就没有新中国等。”

角度二:截取新民主主义道路中和社会主义建设过程中,中国共产党不断成长发展的片段作为材料。引导考生通过分析总结得出相应结论:“中国共产党是一个与时俱进、力求革新的政党;是代表先进生产力和先进文化发展方向的政党;是一个将理论联系实际善于创新的政党等。”

例如:

辛亥革命100周年

角度一:截取有关“中华民国及三民主义”的部分材料和新中国成立以后政府对农村政策的调整。就“民生问题”联系“中央农村工作会议”这一时事热点,进行对比。引导考生得出相应结论。

角度二:截取辛亥革命或中华民国的部分材料,联系台湾调整“三不”政策、“九二共识”以及中美上海联合公报的发表。就台湾与祖国大陆的关系,中美关系的发展出题。

角度三:截取第一次、第二次国共合作以及国共两党对抗的某些材料,联系台湾调整“三不”政策、“九二共识”以及中美上海联合公报的发表等史实。就国共两党、祖国统一等问题命题。

三、复习法:

通过分析历年的中考模拟与真题,我们不难看出:虽然中考的出题形式多样,但是所有的命题都在突出考察“知识与知识之间的联系。”针对这种情况,我们可以采用以下的复习方法。

1构建知识框架:构建知识框架又可以理解为对课本知识的梳理。它是基于牢固掌握基础知识的同时打破课本原有的体系限制。一般来说,知识框架有以下几种:

①逻辑式(纵向式):按照历史事件(背景原因;事件性质经过;结果、影响意义、启示)的前后、因果顺序进行归纳总结。往往前一个或几个历史事件(国际、国内)构成了后一个历史事件的背景原因。

例如:当你计划复习八年级上册第二单元“近代化的探索”时,可以先看世界近代史(关于“资产本主义制度确立、巩固及两次工业革命”的内容)和八年级上册第一单元“侵略与反抗”的相关内容。

洋务运动(19c60-90年代)

1 资本主义的确立与巩固

2 两次工业革命促进了资本主义经济发展,加紧对外扩张

1 两次鸦片战争的失败

2 太平天国、捻军

3 通知岌岌可危

4 鸦片战争以来的“西学”思想的继承

失败

1 资本主义的确立与巩固

2 两次工业革命促进了资本主义经济发展,加紧对外扩张(日本)

3 启蒙思想的传入

1 甲午中日战争战败,民族危机加深

2中国民族资主义经济的发展,资产阶级力量壮大

戊戌变法

这种方法主要解决:考试当中出现的有关“背景原因、意义影响和部分启示类的题型”

②专题式(纵横式):这种方法就是将中国近现代史和世界近现代史当中同一类问题分别总结出来。如:中外政治制度(民主)的形成与发展;中外经济发展史;工业革命;中外思想解放运动;大国关系演变;国际共产主义运动等等。

以中外经济发展史和工业革命为例:

主要线索:

资本主义萌芽(意大利)

新航路的开辟

早期殖民掠夺

促进

(英法美)

资本主义统治确立

(18世纪60年代)

工业革命

(18c末 19c60-70)

进一步确立

制度

(19c70)二次工业革命

1840年,向中国商品输出。中国被纳入世界资本主义体系中。

洋务运动,刺激中国民族资本主义的发展。

开始向中国资本输出。

(1914-1918)

一 战

(1921-1928)

一 战后繁荣

(1921-1924)

新经济政策

中国民族资本主义的“黄金时期”

衰落

(1929-1933)

经济危机

斯大林模式

(20c40-50)

二战后,西欧日本削弱

第三次科技革命

苏联及东欧的改革

(20c50-70)

日本西欧经济的恢复

新中国恢复经济和探索建设社会主义的政策

(20c90)

以美国为首的西方资本主义国家经济快速发展

苏联和东欧社会主义国家改革失败,最终导致解体和剧变

中国通过改革开放,走上了建设有中国特色社会主义道路,初步建立了社会主义市场经济体制。

两极格局结束,世界经济全球化趋势加强。

中国应积极应对经济全球化趋势,应积极同其他国家“交流与合作”。

第一次 第二次 第三次

开始时间 18世纪60年代 19世纪70年代 20世纪四五十年代

核心成就 蒸汽机 发电机、电动机、内燃机 电子计算机

时代特征 蒸汽时代 电气时代 信息时代

代表人物 瓦特 卡尔·本茨 比尔·盖茨

科学理论 牛顿力学定律 法拉第电磁感应现象 爱因斯坦相对论

交通工具 轮船、火车、 电车、汽车、飞艇、飞机 航天飞机

新能源 煤 电力、石油 原子能(核能)

三次科技革命 比较

次第

项目 第一次工业革命 第二次 工业革命 第三次工业革命

特点 1首先发生在英国,开始于轻工业(棉纺织)部门,从发明和使用机器开始到机器生产机器;以大机器生产代替工场手工业为完成标志。

2,发明机器者大多是具有实践经验的工人和技师;

1同时在几个国家发生,规模广泛,发展迅速;

2、科学开始与工业生产紧密结合,与技术结合。

3、的资本主义国家两次工业革命交叉进行。

1科学技术转化为直接生产力的速度加快;

2科学技术各个领域间相互渗透,一种技术的发展引起好几种技术的革命

3、新技术成为社会生产中最活跃的因素,在促进经济增长的各种因素中,科技进步所占的比重不断上升

夯实基础:三次工业革命特点比较

次第

项目 第一次工业革命 第二次 工业革命 第三次工业革命

影响 1、极大地提高了生产力,

2、使社会面貌发生了翻天覆地的变化。

3、世界格局发生变化 ,资产阶级确立了对世界的统治地位,,东方从属于西方 1、生产力迅猛发展

2、社会面貌发生巨大变化。

3、世界格局发生变化 ,主要资本主义国家进帝国主义阶段;帝国主义列强加紧瓜分世界。

资本主义政治经济发展不平衡。 1、极大地推动了社会生产力的发展。

2、引起了世界经济结构的变化--第三产业比重上升。人们的衣食住行等日常生活发生变革;

3、引起了国际经济格局的调整,从而推动世界经济格局多极化。

夯实基础:三次工业革命影响比较

这种方法主要解决:考试当中出现的有关“比较、相互借鉴和总结历史发展趋势类的题型”

③国别式:指按照时间的先后顺序整理某个国家的历史。一般来说,以整理英、法、美、日、俄几国为主。在整理时还应注意这几个国家在发展过程中的特点和经验,以及对中国的借鉴作用。

以美国的崛起为例:

1775—1783年, 美国独立战争,实现了国家独立,确立了较民主的资产阶级政体,有利于资本主义发展;

在工业革命推动下,北方资本主义经济和南方种植园经济都发展起来。1861—1865年,美国南北战争,废除了奴隶制度、维护了国家统一,扫除了资本主义发展的又一障碍,为经济的迅速发展创造了条件;

19世纪70年代至20世纪初,进行第二次工业革命,进入帝国主义阶段,后来居上,成为世界头号资本主义工业大国;

一战使美国经济实力大增,战后“凡尔赛—华盛顿体系”的建立,增强了美国在东亚太平洋地区的实力。

1929—1933年经济危机时期,实施了罗斯福新政,加强国家对经济的干预和指导,使经济得以缓慢恢复,资本主义制度得到调整、巩固与发展;

二战中,美国是反法西斯的重要国家和力量,经济、政治实力大增;

二战后,成为世界上最富强的国家。90年代进入新经济时代,经济持续稳定发展。

在国际事务中,推行霸权主义政策:二战后初期,在欧洲推行“冷战”政策;在亚洲,进行军事侵略,干涉中国内政;1999年的科索沃战争,严重削弱了联合国的作用 。

美国崛起 事件 影响

独立战争 赢得独立,为经济发展开辟道路

南北战争 废奴,维护国家统一

第二次工业革命 科技领先,赶超英美

一战 经济发展

罗斯福新政 摆脱危机,巩固统治

二战 远离本土,影响较小

新经济时代 世界超级大国

这种方法主要解决:考试当中出现的有关“比较、相互借鉴、总结历史发展趋势和启示类的题型”

四、答题法

答题方法和基础知识密不可分。从某种意义上说,科学的答题方法是基础知识在实践过程中的衍生与提升。没有正确答题方法的辅助,同学们可能在主观题部分不知所措。但是没有坚实的知识作为支撑,同学们一定会在主观题部分一筹莫展。建议同学们:

1在复习的时候一定要先夯实基础(既熟悉具体知识点又注意知识与知识之间的联系),再寻求提升(答题法的总结与应用)

2做题时习题要精选且有针对性。前期复习时,争取每次都做一道不同类型的试题(有难度)并将其归类。后期冲刺时,将总结归类的试题集重新看一遍。熟悉试题类型。

3做题以后一定要归类(问法、答法、出题命题角度),一定要总结(问法、答法、答题角度、答题用语)。这点是答题能力提升的关键(最重要)。

同课章节目录