商务星球版地理七上 第四章 天气与气候 - 第五节 形成气候的主要因素 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 商务星球版地理七上 第四章 天气与气候 - 第五节 形成气候的主要因素 教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 199.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-18 07:29:16 | ||

图片预览

文档简介

第五节 形成气候的主要因素

课题

形成气候的主要因素

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.知道影响气候的三大自然因素:纬度因素、地形因素和海陆因素。

2.举例说明纬度因素、地形因素和海陆因素对气候的影响。

3.认识人类活动与气候的关系。

过程与方法

1.结合实际生活、各类地图、景观图分析影响气候的各种因素。

2.通过小组活动培养学生团结合作的能力。

情感态度与价值观

使学生的科学世界与生活世界相结合。

教学重点

1.纬度位置对气温的影响。

2.海陆分布对降水的影响,海陆性质差异对气温季节变化的影响。

3.地形因素对气温和降水的影响。

教学难点

1.海陆性质差异对气温季节变化的影响。

2.通过人类活动对气候产生的影响,树立正确的人地观、环境观。

教学过程

新课

导入

播放视频《人与自然》。

思考:欣赏人与大自然和谐相处的美景,不同地区自然景观也不同,人与大自然息息相关。为什么世界气候千差万别呢?影响因素有哪些呢?(纬度位置、海陆分布、地形、人类活动)

自

主

学

习

一、纬度因素

1.形成气候的主要因素有纬度因素、海陆因素和地形因素。此外,人类活动也是影响气候的因素之一。

2.纬度因素是形成气候的基本因素。一般地说,纬度较低的地方,获得的太阳热量较多,气温较高;纬度较高的地方,获得的太阳热量较少,气温较低。

二、海陆因素

阅读教材第80页的“图4

-

5

-

2 沿海和内陆的气候差异”,回答下列问题。

1.由于陆地上的水汽主要来自海洋,因此,距海洋较近,且能够受到海洋湿润气流影响的地区,一般降水较多,温差较小;而远离海洋的内陆地区,一般降水较少,温差较大。

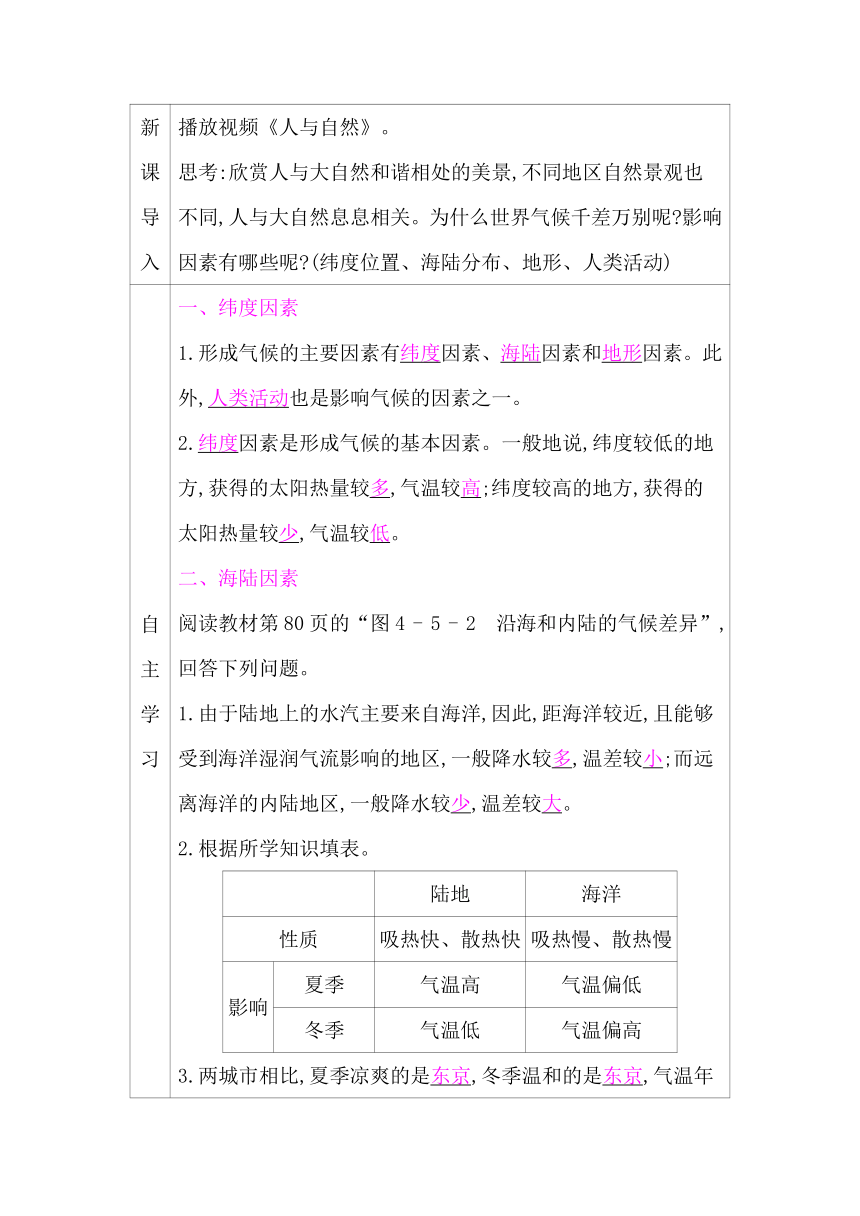

2.根据所学知识填表。

陆地海洋性质吸热快、散热快吸热慢、散热慢影响夏季气温高气温偏低冬季气温低气温偏高

3.两城市相比,夏季凉爽的是东京,冬季温和的是东京,气温年较差小的是东京,全年降水较多的是东京。原因是东京离海近(远或近),气候受海洋影响明显,海洋性特征强。

三、地形因素

阅读教材第81页的“图4

-

5

-

3 庐山与九江7月平均气温示意”“图4

-

5

-

4 地形对降水影响示意”,回答下列问题。

1.受地形的影响,气温随着海拔的升高而降低。一般情况下,海拔每升高1

000米,气温下降约6℃。泰山海拔1

532.7米,山脚下33米处气温为20℃,则泰山山顶的气温约为11℃。

2.山地的迎风坡,因暖湿气流被迫抬升,降水较多,背风坡则降水较少。

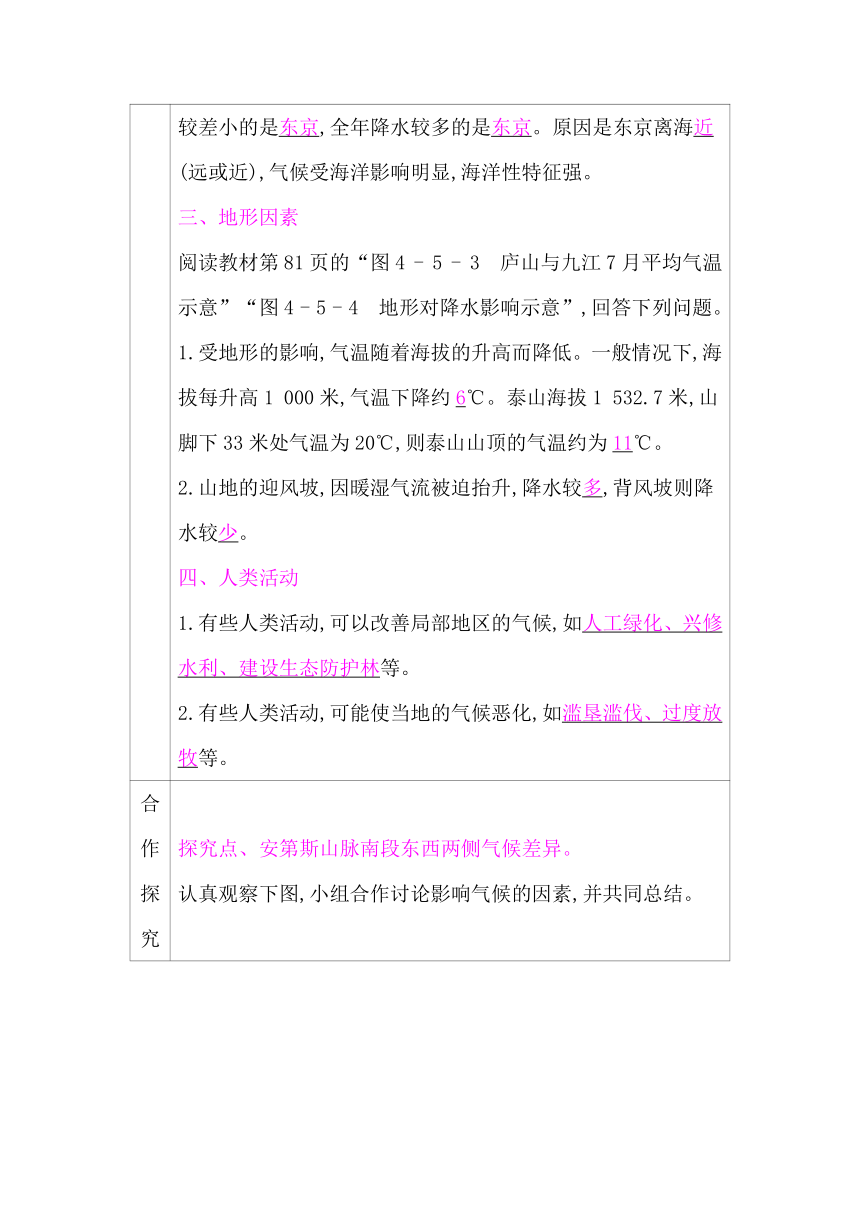

四、人类活动

1.有些人类活动,可以改善局部地区的气候,如人工绿化、兴修水利、建设生态防护林等。

2.有些人类活动,可能使当地的气候恶化,如滥垦滥伐、过度放牧等。

合

作

探

究

探究点、安第斯山脉南段东西两侧气候差异。

认真观察下图,小组合作讨论影响气候的因素,并共同总结。

1.根据两幅气温年变化曲线图判读出A、B两地位于南半球。

2.A地位于40°S以南,终年受西风带影响,大陆西岸属于温带海洋性气候,安第斯山脉呈南北走向。

3.A地地处迎风坡,降水多,B地地处背风坡,降水少,自然景观也出现很大的差异。

【教师小结】 一些高大山脉对大气运动的阻挡作用,使山脉两侧的气温、降水、植被等有明显差异,从而影响气候。A地位于山脉西侧,盛行西风,迎风坡多雨,年温差小;B地位于山脉东侧,背风坡少雨,年温差大。

板

书

设

计

当

堂

演

练

1.小强从北京到新疆旅游,火车上看到沿途有草原、沙漠的景观变化,这是什么因素形成的

( A )

A.海陆因素

B.河流因素

C.地形因素

D.纬度因素

2.冬季,我国北方的哈尔滨白雪皑皑,而南方的海南岛则花果飘香,气候宜人。造成这种差异的主要因素是

( A )

A.纬度因素

B.海陆因素

C.地形因素

D.河流因素

3.夏季,我国庐山、峨眉山等地是避暑胜地,这是什么因素形成的

( C )

A.纬度因素

B.海陆因素

C.地形因素

D.河流因素

4.导致全球气温升高的主要人为原因是

( B )

A.大面积的植树造林

B.工业生产过程中使用大量的煤、石油等矿物燃料

C.家用电器的大量使用

D.农业生产过程中使用大量的化学肥料

5.读图,回答下列问题。

(1)A、B两地中,降水较多的是B,形成的主要因素是纬度因素。

(2)C、D两地中,降水较多的是C,形成的主要因素是海陆因素。

(3)A、B、C、D四地中,降水最多的是B。

课堂

总结

本节课通过采用图文并茂的资料、形象直观的图表,力求贴近学生生活的课堂活动设计,调动了学生学习地理的积极性和主动性。注重培养学生自主、合作、探究解决问题的能力,课堂气氛活跃,充分地体现了新课改精神。从学生身边生活常识切入,分析影响气候的各种因素,让学生感受到地理知识无处不在。从现实生活中发现地理问题并锻炼了学生思考问题、解决问题的能力。更好地贯彻“学习对生活有用的地理”这一课程基本理念。在提及当今全球变暖和臭氧层的问题时,倡导低碳,呵护地球,强调减碳是每个人的责任,引导学生关心现实、了解社会,提高学生环保的意识,树立科学的人地观、环境观。

课题

形成气候的主要因素

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.知道影响气候的三大自然因素:纬度因素、地形因素和海陆因素。

2.举例说明纬度因素、地形因素和海陆因素对气候的影响。

3.认识人类活动与气候的关系。

过程与方法

1.结合实际生活、各类地图、景观图分析影响气候的各种因素。

2.通过小组活动培养学生团结合作的能力。

情感态度与价值观

使学生的科学世界与生活世界相结合。

教学重点

1.纬度位置对气温的影响。

2.海陆分布对降水的影响,海陆性质差异对气温季节变化的影响。

3.地形因素对气温和降水的影响。

教学难点

1.海陆性质差异对气温季节变化的影响。

2.通过人类活动对气候产生的影响,树立正确的人地观、环境观。

教学过程

新课

导入

播放视频《人与自然》。

思考:欣赏人与大自然和谐相处的美景,不同地区自然景观也不同,人与大自然息息相关。为什么世界气候千差万别呢?影响因素有哪些呢?(纬度位置、海陆分布、地形、人类活动)

自

主

学

习

一、纬度因素

1.形成气候的主要因素有纬度因素、海陆因素和地形因素。此外,人类活动也是影响气候的因素之一。

2.纬度因素是形成气候的基本因素。一般地说,纬度较低的地方,获得的太阳热量较多,气温较高;纬度较高的地方,获得的太阳热量较少,气温较低。

二、海陆因素

阅读教材第80页的“图4

-

5

-

2 沿海和内陆的气候差异”,回答下列问题。

1.由于陆地上的水汽主要来自海洋,因此,距海洋较近,且能够受到海洋湿润气流影响的地区,一般降水较多,温差较小;而远离海洋的内陆地区,一般降水较少,温差较大。

2.根据所学知识填表。

陆地海洋性质吸热快、散热快吸热慢、散热慢影响夏季气温高气温偏低冬季气温低气温偏高

3.两城市相比,夏季凉爽的是东京,冬季温和的是东京,气温年较差小的是东京,全年降水较多的是东京。原因是东京离海近(远或近),气候受海洋影响明显,海洋性特征强。

三、地形因素

阅读教材第81页的“图4

-

5

-

3 庐山与九江7月平均气温示意”“图4

-

5

-

4 地形对降水影响示意”,回答下列问题。

1.受地形的影响,气温随着海拔的升高而降低。一般情况下,海拔每升高1

000米,气温下降约6℃。泰山海拔1

532.7米,山脚下33米处气温为20℃,则泰山山顶的气温约为11℃。

2.山地的迎风坡,因暖湿气流被迫抬升,降水较多,背风坡则降水较少。

四、人类活动

1.有些人类活动,可以改善局部地区的气候,如人工绿化、兴修水利、建设生态防护林等。

2.有些人类活动,可能使当地的气候恶化,如滥垦滥伐、过度放牧等。

合

作

探

究

探究点、安第斯山脉南段东西两侧气候差异。

认真观察下图,小组合作讨论影响气候的因素,并共同总结。

1.根据两幅气温年变化曲线图判读出A、B两地位于南半球。

2.A地位于40°S以南,终年受西风带影响,大陆西岸属于温带海洋性气候,安第斯山脉呈南北走向。

3.A地地处迎风坡,降水多,B地地处背风坡,降水少,自然景观也出现很大的差异。

【教师小结】 一些高大山脉对大气运动的阻挡作用,使山脉两侧的气温、降水、植被等有明显差异,从而影响气候。A地位于山脉西侧,盛行西风,迎风坡多雨,年温差小;B地位于山脉东侧,背风坡少雨,年温差大。

板

书

设

计

当

堂

演

练

1.小强从北京到新疆旅游,火车上看到沿途有草原、沙漠的景观变化,这是什么因素形成的

( A )

A.海陆因素

B.河流因素

C.地形因素

D.纬度因素

2.冬季,我国北方的哈尔滨白雪皑皑,而南方的海南岛则花果飘香,气候宜人。造成这种差异的主要因素是

( A )

A.纬度因素

B.海陆因素

C.地形因素

D.河流因素

3.夏季,我国庐山、峨眉山等地是避暑胜地,这是什么因素形成的

( C )

A.纬度因素

B.海陆因素

C.地形因素

D.河流因素

4.导致全球气温升高的主要人为原因是

( B )

A.大面积的植树造林

B.工业生产过程中使用大量的煤、石油等矿物燃料

C.家用电器的大量使用

D.农业生产过程中使用大量的化学肥料

5.读图,回答下列问题。

(1)A、B两地中,降水较多的是B,形成的主要因素是纬度因素。

(2)C、D两地中,降水较多的是C,形成的主要因素是海陆因素。

(3)A、B、C、D四地中,降水最多的是B。

课堂

总结

本节课通过采用图文并茂的资料、形象直观的图表,力求贴近学生生活的课堂活动设计,调动了学生学习地理的积极性和主动性。注重培养学生自主、合作、探究解决问题的能力,课堂气氛活跃,充分地体现了新课改精神。从学生身边生活常识切入,分析影响气候的各种因素,让学生感受到地理知识无处不在。从现实生活中发现地理问题并锻炼了学生思考问题、解决问题的能力。更好地贯彻“学习对生活有用的地理”这一课程基本理念。在提及当今全球变暖和臭氧层的问题时,倡导低碳,呵护地球,强调减碳是每个人的责任,引导学生关心现实、了解社会,提高学生环保的意识,树立科学的人地观、环境观。