商务星球版地理 七上 第四章 天气与气候 - 第一节 天 气 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 商务星球版地理 七上 第四章 天气与气候 - 第一节 天 气 教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 164.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-18 07:31:04 | ||

图片预览

文档简介

第四章

天气与气候

第一节 天 气

课题

天气

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.在生活中能正确使用天气与气候术语。

2.了解天气预报的制作过程。

3.学会识别卫星云图、常用天气符号,能够看懂电视天气预报。

过程与方法

1.初步学会联系实际区别天气和气候。

2.初步学会阅读天气预报中的卫星云图和进行简易天气预报的技能。

3.通过小组活动培养学生团结合作的能力。

情感态度与价值观

1.通过联系本地的天气变化、气候特征,提高学生学习的积极性,激发学生开展气象观测、预报的课外活动兴趣,增强科学意识。

2.通过人类活动对大气环境的负面影响,使学生认识到保护大气环境的重要性,培养学生环保意识。

教学重点

1.区分描述天气的语言,正确描述某时的天气。

2.识别常用的天气符号,能看懂简单的天气图。

3.用实例说明人类活动对空气质量的影响。

教学难点

1.识别卫星云图。

2.用实例说明人类活动对空气质量的影响。

教学过程

新课

导入

今天秋高气爽,我今天早上骑车来上班,穿了一件外套,还感觉有点冷,中午回家没有穿外套也不感觉冷了。为什么呢?

导入新课——天气。

自

主

学

习

一、天气与生活

阅读教材第57页的活动“天气与我们的生活”,回答下列问题。

1.天气是指一个地方短时间内的大气状况,人们经常用阴晴、风雨、冷热等来描述某个地方的天气状况。天气是多变的,同一时刻不同的地方,天气也会有所差别。

2.天气对生活、交通、农业、工业、旅游等产生影响。

3.昆明今天阴雨连绵表示的是天气。

二、看图识天气

阅读教材第58页的“图4

-

1

-

1 卫星云图”和第59页的“图4

-

1

-

2 常用的天气符号”“图4

-

1

-

3 风向与风级”,回答下列问题。

1.卫星云图是由地图和气象卫星拍摄的图像叠加而成的。在卫星云图上,白色表示云区。云的颜色越白,表示云层越厚,云层厚的地方一般是阴雨区。绿色表示陆地。蓝色表示海洋。

2.如果昆明天气晴,在卫星云图上应是绿色,如果天气阴雨,在卫星云图上应是白色。

自

主

学

习

3.根据所学知识填图。

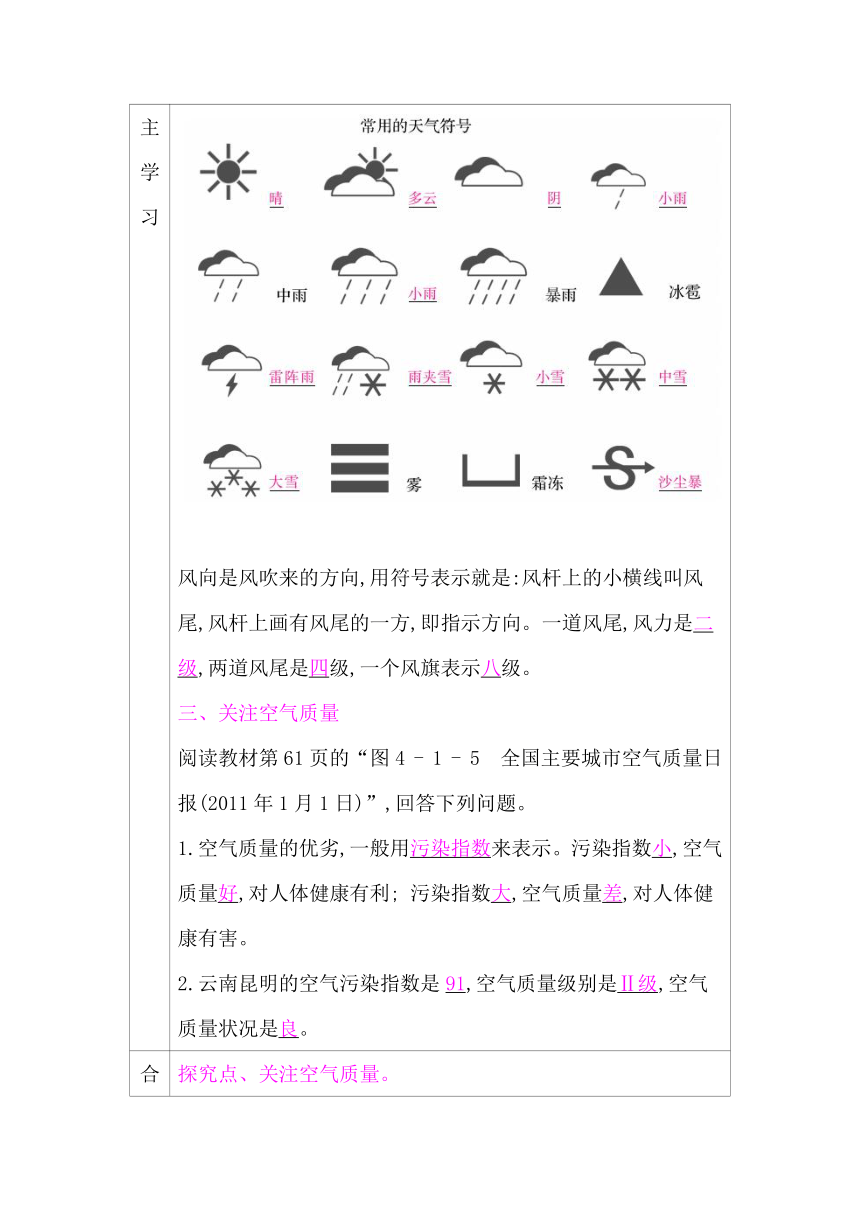

风向是风吹来的方向,用符号表示就是:风杆上的小横线叫风尾,风杆上画有风尾的一方,即指示方向。一道风尾,风力是二级,两道风尾是四级,一个风旗表示八级。

三、关注空气质量

阅读教材第61页的“图4

-

1

-

5 全国主要城市空气质量日报(2011年1月1日)”,回答下列问题。

1.空气质量的优劣,一般用污染指数来表示。污染指数小,空气质量好,对人体健康有利;

污染指数大,空气质量差,对人体健康有害。

2.云南昆明的空气污染指数是91,空气质量级别是Ⅱ级,空气质量状况是良。

合

作

探

究

探究点、关注空气质量。

认真观察以下图片,小组合作讨论污染的来源,并共同总结。

工厂—排放废气;农民—焚烧秸秆;交通—汽车排放尾气;市民—燃煤、焚烧垃圾等。

【教师小结】 人类活动产生污染物,使空气质量下降,会影响人类的生产、生活;人类应控制生产、生活过程中的污染物排放,保持一个清洁的生产、生活环境。

板

书

设

计

天气与生活

看图识天气

关注空气质量

当

堂

演

练

1.下列语句中描述天气的是

( C )

A.昆明四季如春

B.撒哈拉沙漠终年炎热干燥

C.风和日丽

D.极地地区终年寒冷

2.在卫星云图上,昆明及周边地区为绿色时,昆明天气状况为

( C )

A.大雨

B.多云

C.晴天

D.阴

当

堂

演

练

3.2019年4月29日至10月7日,北京世界园艺博览会以“绿色生活、美丽家园”为主题在北京市延庆区开展。“延延”作为小主人带领各国宾朋游览延庆,如图是布朗先生来京期间某日天气预报图,该日北京的天气状况是

( C )

A.中雨转阴

B.气温日较差-7℃

C.西北风4级

D.空气质量状况优

4.下列是四城市某一天的空气质量数据,其中空气质量最好的城市是

( B )

A.济南(空气污染指数为78)

B.海口(空气污染指数为42)

C.乌鲁木齐(空气质量级别为Ⅵ级)

D.银川(空气质量级别为Ⅲ级)

5.下表为临沂市某一周的天气状况。据表,以下天气播报正确的是

( C )

周一周二周三周四周五周六周日-1—4℃-1—9℃-4—7℃-8—9℃-2—7℃-1—8℃-5—4℃微风微风微风微风微风北风4—5级北风5—6级

A.周二小雪转大雪

B.周三晴转多云,气温回升

C.周五有雾,不利于户外运动

D.周六多云,有沙尘天气

课堂

总结

1.本节课努力构建师生互动、生生互动、人人参与的互动模式。以问题为纽带,让活动引领课堂;创新教学方法,通过角色扮演等形式,达到教学目标。

2.从学生身边生活常识切入,通过景观图片的感悟、生活的体验,让学生感受到地理知识无处不在。从现实生活中发现地理问题,更好地贯彻“学习生活中的地理”基本理念。同时培养学生发现问题和思考问题的能力。

3.通过关注空气质量的下降,对人体健康的危害,及污染源的判断,培养了学生保护环境的意识。

天气与气候

第一节 天 气

课题

天气

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.在生活中能正确使用天气与气候术语。

2.了解天气预报的制作过程。

3.学会识别卫星云图、常用天气符号,能够看懂电视天气预报。

过程与方法

1.初步学会联系实际区别天气和气候。

2.初步学会阅读天气预报中的卫星云图和进行简易天气预报的技能。

3.通过小组活动培养学生团结合作的能力。

情感态度与价值观

1.通过联系本地的天气变化、气候特征,提高学生学习的积极性,激发学生开展气象观测、预报的课外活动兴趣,增强科学意识。

2.通过人类活动对大气环境的负面影响,使学生认识到保护大气环境的重要性,培养学生环保意识。

教学重点

1.区分描述天气的语言,正确描述某时的天气。

2.识别常用的天气符号,能看懂简单的天气图。

3.用实例说明人类活动对空气质量的影响。

教学难点

1.识别卫星云图。

2.用实例说明人类活动对空气质量的影响。

教学过程

新课

导入

今天秋高气爽,我今天早上骑车来上班,穿了一件外套,还感觉有点冷,中午回家没有穿外套也不感觉冷了。为什么呢?

导入新课——天气。

自

主

学

习

一、天气与生活

阅读教材第57页的活动“天气与我们的生活”,回答下列问题。

1.天气是指一个地方短时间内的大气状况,人们经常用阴晴、风雨、冷热等来描述某个地方的天气状况。天气是多变的,同一时刻不同的地方,天气也会有所差别。

2.天气对生活、交通、农业、工业、旅游等产生影响。

3.昆明今天阴雨连绵表示的是天气。

二、看图识天气

阅读教材第58页的“图4

-

1

-

1 卫星云图”和第59页的“图4

-

1

-

2 常用的天气符号”“图4

-

1

-

3 风向与风级”,回答下列问题。

1.卫星云图是由地图和气象卫星拍摄的图像叠加而成的。在卫星云图上,白色表示云区。云的颜色越白,表示云层越厚,云层厚的地方一般是阴雨区。绿色表示陆地。蓝色表示海洋。

2.如果昆明天气晴,在卫星云图上应是绿色,如果天气阴雨,在卫星云图上应是白色。

自

主

学

习

3.根据所学知识填图。

风向是风吹来的方向,用符号表示就是:风杆上的小横线叫风尾,风杆上画有风尾的一方,即指示方向。一道风尾,风力是二级,两道风尾是四级,一个风旗表示八级。

三、关注空气质量

阅读教材第61页的“图4

-

1

-

5 全国主要城市空气质量日报(2011年1月1日)”,回答下列问题。

1.空气质量的优劣,一般用污染指数来表示。污染指数小,空气质量好,对人体健康有利;

污染指数大,空气质量差,对人体健康有害。

2.云南昆明的空气污染指数是91,空气质量级别是Ⅱ级,空气质量状况是良。

合

作

探

究

探究点、关注空气质量。

认真观察以下图片,小组合作讨论污染的来源,并共同总结。

工厂—排放废气;农民—焚烧秸秆;交通—汽车排放尾气;市民—燃煤、焚烧垃圾等。

【教师小结】 人类活动产生污染物,使空气质量下降,会影响人类的生产、生活;人类应控制生产、生活过程中的污染物排放,保持一个清洁的生产、生活环境。

板

书

设

计

天气与生活

看图识天气

关注空气质量

当

堂

演

练

1.下列语句中描述天气的是

( C )

A.昆明四季如春

B.撒哈拉沙漠终年炎热干燥

C.风和日丽

D.极地地区终年寒冷

2.在卫星云图上,昆明及周边地区为绿色时,昆明天气状况为

( C )

A.大雨

B.多云

C.晴天

D.阴

当

堂

演

练

3.2019年4月29日至10月7日,北京世界园艺博览会以“绿色生活、美丽家园”为主题在北京市延庆区开展。“延延”作为小主人带领各国宾朋游览延庆,如图是布朗先生来京期间某日天气预报图,该日北京的天气状况是

( C )

A.中雨转阴

B.气温日较差-7℃

C.西北风4级

D.空气质量状况优

4.下列是四城市某一天的空气质量数据,其中空气质量最好的城市是

( B )

A.济南(空气污染指数为78)

B.海口(空气污染指数为42)

C.乌鲁木齐(空气质量级别为Ⅵ级)

D.银川(空气质量级别为Ⅲ级)

5.下表为临沂市某一周的天气状况。据表,以下天气播报正确的是

( C )

周一周二周三周四周五周六周日-1—4℃-1—9℃-4—7℃-8—9℃-2—7℃-1—8℃-5—4℃微风微风微风微风微风北风4—5级北风5—6级

A.周二小雪转大雪

B.周三晴转多云,气温回升

C.周五有雾,不利于户外运动

D.周六多云,有沙尘天气

课堂

总结

1.本节课努力构建师生互动、生生互动、人人参与的互动模式。以问题为纽带,让活动引领课堂;创新教学方法,通过角色扮演等形式,达到教学目标。

2.从学生身边生活常识切入,通过景观图片的感悟、生活的体验,让学生感受到地理知识无处不在。从现实生活中发现地理问题,更好地贯彻“学习生活中的地理”基本理念。同时培养学生发现问题和思考问题的能力。

3.通过关注空气质量的下降,对人体健康的危害,及污染源的判断,培养了学生保护环境的意识。