2021-2022学年统编版选择性必修1 第1课中国古代政治体制的形成与发展 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修1 第1课中国古代政治体制的形成与发展 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-18 10:08:57 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

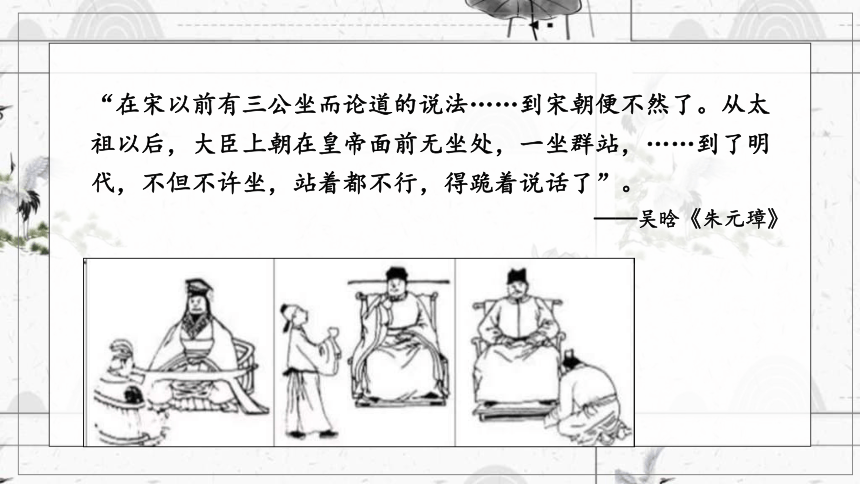

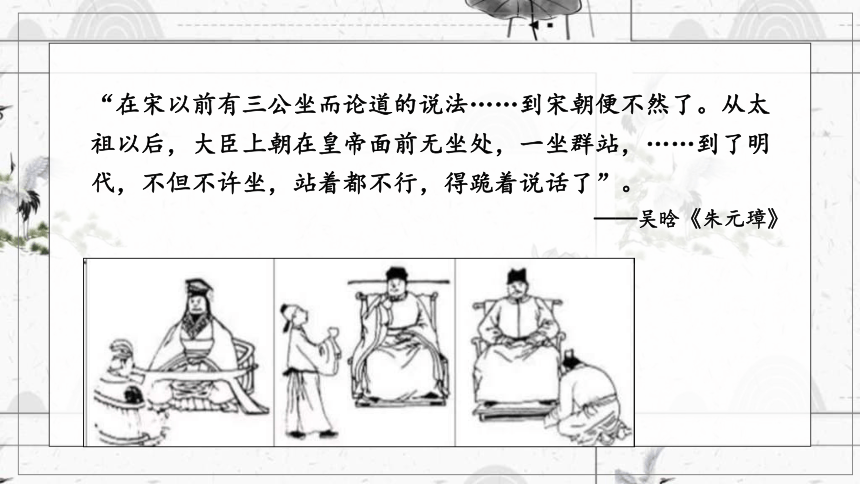

“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……到了明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了”。

——吴晗《朱元璋》

第一课

中国古代

政治制度的形成与发展

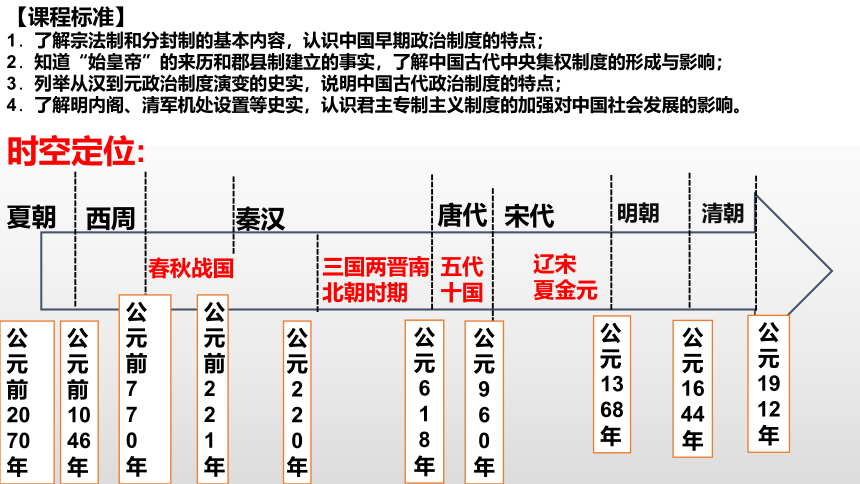

【课程标准】

1.了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点;

2.知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的事实,了解中国古代中央集权制度的形成与影响;

3.列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点;

4.了解明内阁、清军机处设置等史实,认识君主专制主义制度的加强对中国社会发展的影响。

-------------------

春秋战国

公元前

2

2

1

年

-----------

-----------

-------------------

-------------------

公元

2

2

0

年

公元

6

1

8

年

公元

13

68年

公元

19

12年

三国两晋南北朝时期

五代

十国

明朝

清朝

时空定位:

公元前10

46年

-------------------

-------------------

公元前

7

7

0

年

西周

秦汉

夏朝

公元前20

70年

唐代

-------------------

宋代

公元

9

6

0

年

辽宋

夏金元

-------------------

公元

16

44年

一、先秦时期的政治体制

二、秦朝专制主义中央集权的建立

三、两汉至明清时期行政体制的演变

四、专制主义中央集权的评价

目

录

1、夏——王位世袭制

出示材料:

材料:及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也。”于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。……夏后帝启崩,子帝太康立。

——司马迁《史记·夏本纪》

一、先秦时期的政治体制

材料一:及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也。”于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。……夏后帝启崩,子帝太康立。

——司马迁《史记·夏本纪》

1、夏——王位世袭制

传

贤

传

子

禅让制

王位世袭制

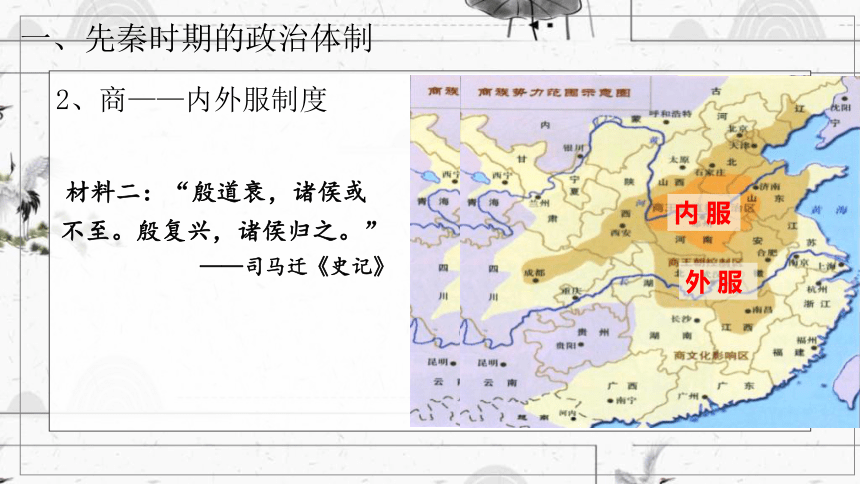

2、商——内外服制度

一、先秦时期的政治体制

材料二:“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”

——司马迁《史记》

内

服

外

服

内

服

外

服

内

服

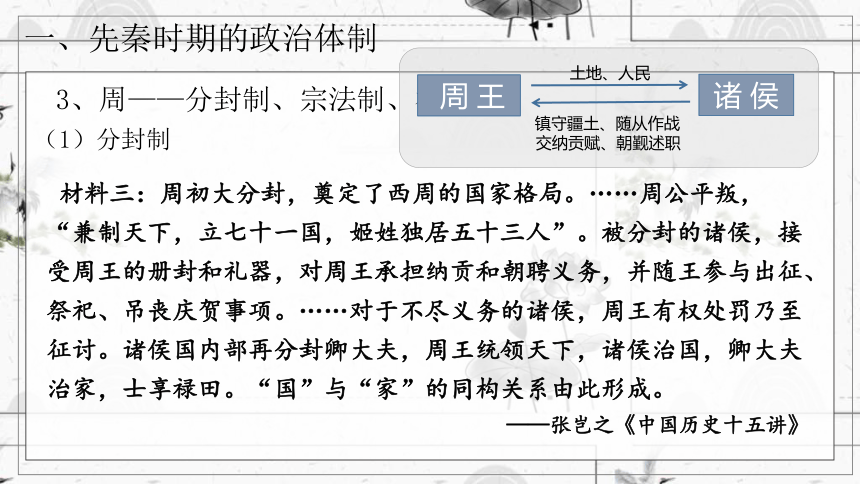

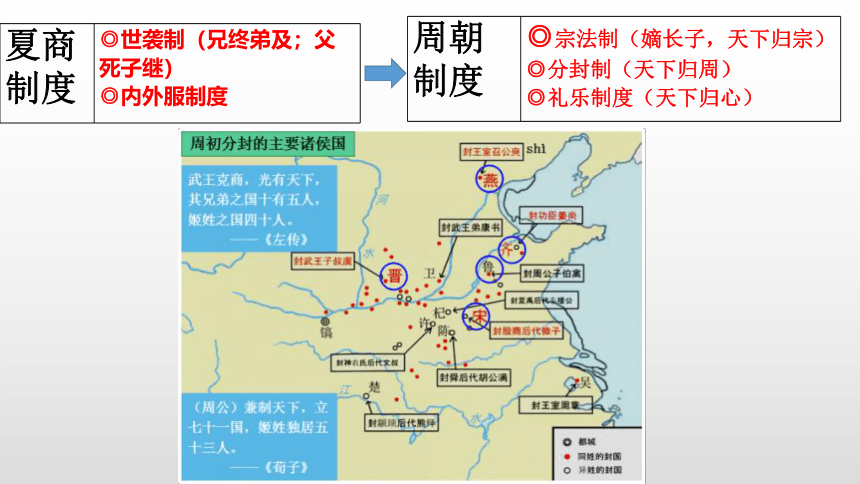

3、周——分封制、宗法制、礼乐制

一、先秦时期的政治体制

材料三:周初大分封,奠定了西周的国家格局。……周公平叛,“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”。被分封的诸侯,接受周王的册封和礼器,对周王承担纳贡和朝聘义务,并随王参与出征、祭祀、吊丧庆贺事项。……对于不尽义务的诸侯,周王有权处罚乃至征讨。诸侯国内部再分封卿大夫,周王统领天下,诸侯治国,卿大夫治家,士享禄田。“国”与“家”的同构关系由此形成。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)分封制

诸

侯

镇守疆土、随从作战

交纳贡赋、朝觐述职

周

王

土地、人民

夏商制度

◎世袭制(兄终弟及;父死子继)

◎内外服制度

周朝制度

◎宗法制(嫡长子,天下归宗)

◎分封制(天下归周)

◎礼乐制度(天下归心)

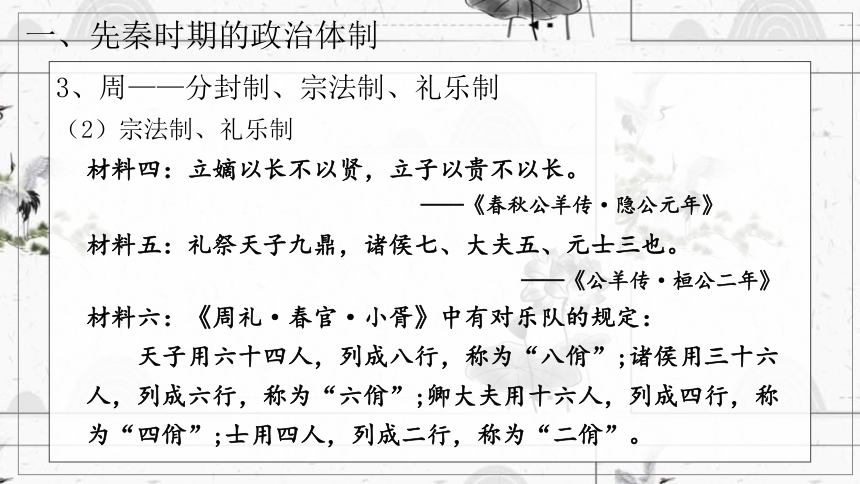

一、先秦时期的政治体制

材料四:立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

(2)宗法制、礼乐制

材料五:礼祭天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三也。

——《公羊传·桓公二年》

材料六:《周礼·春官·小胥》中有对乐队的规定:

天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。

3、周——分封制、宗法制、礼乐制

礼乐制度目的在于维护其宗法制度和君权、族权、夫权、神权,具有维护贵

族的世袭制、等级制和加强统治的作用。当时许多经济和政治上的典章制度,

常常贯穿在各种礼的举行中,依靠各种礼的举行来加以确立和维护。

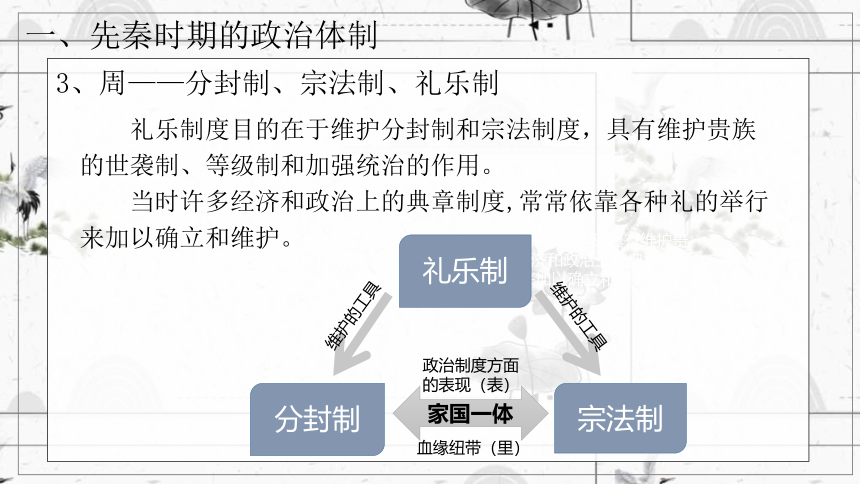

一、先秦时期的政治体制

血缘纽带(里)

分封制

政治制度方面的表现(表)

宗法制

家国一体

礼乐制

维护的工具

维护的工具

礼乐制度目的在于维护分封制和宗法制度,具有维护贵族的世袭制、等级制和加强统治的作用。

当时许多经济和政治上的典章制度,常常依靠各种礼的举行来加以确立和维护。

3、周——分封制、宗法制、礼乐制

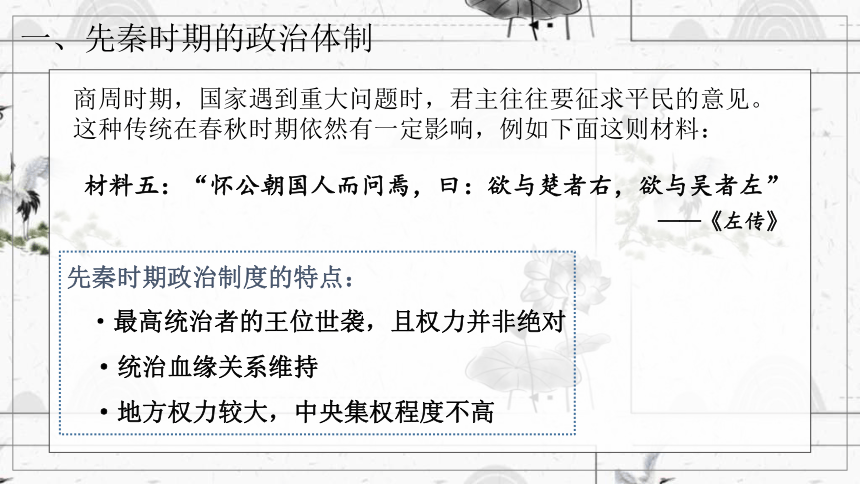

商周时期,国家遇到重大问题时,君主往往要征求平民的意见。这种传统在春秋时期依然有一定影响,例如下面这则材料:

一、先秦时期的政治体制

材料五:“怀公朝国人而问焉,曰:欲与楚者右,欲与吴者左”

——《左传》

先秦时期政治制度的特点:

·最高统治者的王位世袭,且权力并非绝对

·统治血缘关系维持

·地方权力较大,中央集权程度不高

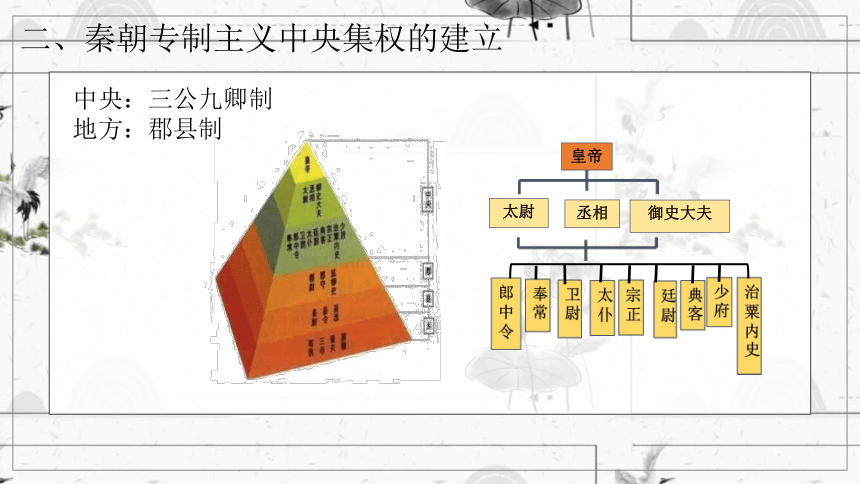

二、秦朝专制主义中央集权的建立

皇帝

太尉

丞相

御史大夫

中央:三公九卿制

地方:郡县制

二、秦朝专制主义中央集权的建立

比较分封制与郡县制的异同点:

相同:都是古代社会重要的政治制度

目的都是为了巩固王权的统治

都在一定程度上巩固了统治

不同点:

分封制

郡县制

划分标准

以血缘关系为基础

按地域划分的

地方权力

诸侯王位世袭

并拥有封地

官吏由皇帝任免

官吏只有俸禄

与中央政府关系

拥有很强的独立性

地方行政机构

影响

易发展为割据势力

不利于统一

有利于中央集权

加强了国家统一

课堂探究案

春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

根据材料指出中国古代政治体制在春秋战国和秦朝建立前后发生的巨大变化。

春秋时期,宗法制、分封制和礼乐制度开始瓦解;(贵族政治)

战国时期新的政治体制在秦国确立;

秦朝在全国范围内正式确立中央集权制(官僚政治)。

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

中

朝

皇

帝

外

朝

常侍

决策机构

执行机构

侍中

尚

书令

丞相

御史大夫

太尉

1、两汉——设立中朝

中朝:汉武帝为加强集权而设立。

尚书台:东汉,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢。

尚

书

台

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

2、隋唐——三省六部制

材料六:“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。元置中书、门下本拟相防过误。……卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

——《贞观政要》

皇帝

中书省

尚书省

门下省

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

三省六部制的作用:

1、相权一分为三,三省合作,三省相互牵制和监督,保证了君权的独尊。

2、减少决策失误,提高行政效率。

3、有利于防止权臣专权,减少政治腐败,保证政治清明。

唐三省六部组织系统图

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

——(钱穆)

三分相权

相互牵制

加强皇权

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

3、宋代——二府三司制

皇帝

财政

行政(东府)

军事(西府)

三司

中书门下

枢密院

三衙

材料七:“国朝兵权,隶于三衙,本之枢府。枢府有发兵之权而无握兵之重,三衙有握兵之重而无发兵之权。”

——吕中:《类编皇朝大事记讲义》

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

4、元代——一省两院制

皇帝

枢密院

(军事)

中书省

(行政)

宣政院

(宗教)

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

材料八:元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有壅,况三省乎?”

——《元史·高鸣传》

元朝政治制度:

行中书省

路、府、州、县

宣慰司(边远民族地区)

中书省

宣政院

中央

地方

(直辖河北、山西、山东)

枢密院

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

5、明朝——设内阁

张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎成为内阁的下属机构。

1、内阁权力的膨胀,是否意味着皇权的相对下降?

2、张居正为什么会有如此大的权力?

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

6、清朝——军机处

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

军机处

日常事务

军国大事

清初:议政王大臣会议

康熙:南书房

雍正:军机处

军机处

养心殿

三、两汉至明清时期地方体制的演变——地方

阅读教材结合所学,填空

郡、县(郡国并行)

→

州、郡、县

汉初:___________

景帝、武帝后:_____________________

东汉晚期:___________________

隋废郡,实行州、县二级制

唐:州、县二级制

→

道、州、县三级制

设道:依据:___________

性质:_____________________________________

唐玄宗时期:设_________

为最高军事长官

唐中期后:节度使拥兵自重,形成______________

汉

隋

唐

诸侯国的权利被削弱

郡国并行制

州、郡、县三级制

山川形势

中央派出的监察机构

一级行政实体

节度使

藩镇割据势力

三、两汉至明清时期地方体制的演变——地方

改道为路,路、州、县三级制

路的主要职责是___________________

宋

省、路、府、州、县

在地方设

_________,掌管一省政务,行省制是中国古代地方行政制度发展史上的一次重大变化,形成了省、路、府、州、县多级行政制度。

元

省、府、县

明初废行中书省,权力由_________________________分割,后向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。

清承明制,____成了一省长官,又设_____掌管数省军政大权。

明

清

监察州县各级官吏

行中书省

布政使、按察使、都指挥使

巡抚

总督

中央集权

封邦建国,天下归周,贵族政治;

郡县制度,天下归秦,官僚政治;

郡国并行,七国之乱,推恩分治;

唐节度使,安史之乱,藩镇难治;

杯酒释权,重文轻武,文官政治;

行省制度,中央外派,天下大治;

明废行省,三司分权,督抚治疆。

四、专制主义中央集权的评价

材料九:农业社会里,生产力水平相对低下,与之相应的制度特点是专制。但在前资本主义时期,中央集权制度不断加强和完善,这是中国制度建设的独特处……中国古代“大一统”的政治格局的形成、发展,跟中央集权制度的不断完善是密切相关的。

——陶涛《关于“中央集权制”的几点思考》

材料十:前元之世,政专中书,凡事必先关报,然后奏闻。其君又多昏蔽,是致民情不达,寻至大乱,深可为戒。

——余汝楫《礼部志稿》

四、专制主义中央集权的评价

材料十一:“专制政体是既无法律又无规章,?由单独一个人按照一己的意志与反复无常的性情领导一切。”

——孟德斯鸠《论法的精神》

材料十二:资本主义萌芽从明中后期出现到鸦片战争前夕,始终在萌芽状态中徘徊。....八股取士和大兴文字狱是明朝统治者用于钳制知识分子的一种手段。

——郑宝琦《中国古代通史》

四、专制主义中央集权的评价

积极:

有利于中国多民族国家的统一和巩固,为社会安定,经济发展和文化繁荣提供政治保障。

消极:

政治上:皇权专制极易形成暴政、腐败现象。

思想上:表现为独尊一家,箝制了思想,阻碍了科学的发展。

经济上:束缚了社会生产力,阻碍资本主义生产关系萌芽的发展。

总结

朝代

中枢行政体制

地方行政体制

秦朝

三公九卿

郡县制

两汉

重用侍从、秘书担任尚书令、侍中,形成中朝和外朝。

郡国并行;推恩令

魏晋隋唐

三省六部制形成、完善

节度使,发展为藩镇割据

北宋

中书门下三司使、枢密院分割相权,形成二府三司。

中央收政、财、军权

元朝

设中书省替代三省,成为最高行政机关

行省制度

明朝

废丞相,权分六部,设置内阁

废行省,设三司

清朝

设置军机处,君主专制达到顶峰

督抚制度

相权不断削弱,皇权不断加强

中央权力不断加强;

地方权力不断削弱

课堂练习

1、(2020·新高考Ⅰ)战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是(

)

A.中央集权政治的准则

B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范

D.维护等级秩序的工具

课堂练习

2、(2017.4·浙江高考·2)谈到西汉的政权建设,史家常以“汉承秦制”作论。下列项中能体现该论断的是(

)

A.皇帝制与郡县制

B.郡县制与刺史制

C.皇帝制与封国制

D.丞相制与刺史制

课堂练习

3、(2020·全国Ⅲ)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时(

)

A.内阁权势强大

B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝

D.君权相权关系紧张

课堂练习

4、(2018·北京)乾隆继位之初,曾裁撤军机处,但第二年又下旨:“目前两路军务尚未全竣,且朕日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复,此后军机处“军国大计,罔不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明(

)

A.清朝内阁权利得到加强

B.清朝中央集权遭到削弱

C.军机大臣获得宰相职位

D.军机处有助于加强皇权

“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……到了明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了”。

——吴晗《朱元璋》

第一课

中国古代

政治制度的形成与发展

【课程标准】

1.了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点;

2.知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的事实,了解中国古代中央集权制度的形成与影响;

3.列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点;

4.了解明内阁、清军机处设置等史实,认识君主专制主义制度的加强对中国社会发展的影响。

-------------------

春秋战国

公元前

2

2

1

年

-----------

-----------

-------------------

-------------------

公元

2

2

0

年

公元

6

1

8

年

公元

13

68年

公元

19

12年

三国两晋南北朝时期

五代

十国

明朝

清朝

时空定位:

公元前10

46年

-------------------

-------------------

公元前

7

7

0

年

西周

秦汉

夏朝

公元前20

70年

唐代

-------------------

宋代

公元

9

6

0

年

辽宋

夏金元

-------------------

公元

16

44年

一、先秦时期的政治体制

二、秦朝专制主义中央集权的建立

三、两汉至明清时期行政体制的演变

四、专制主义中央集权的评价

目

录

1、夏——王位世袭制

出示材料:

材料:及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也。”于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。……夏后帝启崩,子帝太康立。

——司马迁《史记·夏本纪》

一、先秦时期的政治体制

材料一:及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也。”于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。……夏后帝启崩,子帝太康立。

——司马迁《史记·夏本纪》

1、夏——王位世袭制

传

贤

传

子

禅让制

王位世袭制

2、商——内外服制度

一、先秦时期的政治体制

材料二:“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”

——司马迁《史记》

内

服

外

服

内

服

外

服

内

服

3、周——分封制、宗法制、礼乐制

一、先秦时期的政治体制

材料三:周初大分封,奠定了西周的国家格局。……周公平叛,“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”。被分封的诸侯,接受周王的册封和礼器,对周王承担纳贡和朝聘义务,并随王参与出征、祭祀、吊丧庆贺事项。……对于不尽义务的诸侯,周王有权处罚乃至征讨。诸侯国内部再分封卿大夫,周王统领天下,诸侯治国,卿大夫治家,士享禄田。“国”与“家”的同构关系由此形成。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)分封制

诸

侯

镇守疆土、随从作战

交纳贡赋、朝觐述职

周

王

土地、人民

夏商制度

◎世袭制(兄终弟及;父死子继)

◎内外服制度

周朝制度

◎宗法制(嫡长子,天下归宗)

◎分封制(天下归周)

◎礼乐制度(天下归心)

一、先秦时期的政治体制

材料四:立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

(2)宗法制、礼乐制

材料五:礼祭天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三也。

——《公羊传·桓公二年》

材料六:《周礼·春官·小胥》中有对乐队的规定:

天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。

3、周——分封制、宗法制、礼乐制

礼乐制度目的在于维护其宗法制度和君权、族权、夫权、神权,具有维护贵

族的世袭制、等级制和加强统治的作用。当时许多经济和政治上的典章制度,

常常贯穿在各种礼的举行中,依靠各种礼的举行来加以确立和维护。

一、先秦时期的政治体制

血缘纽带(里)

分封制

政治制度方面的表现(表)

宗法制

家国一体

礼乐制

维护的工具

维护的工具

礼乐制度目的在于维护分封制和宗法制度,具有维护贵族的世袭制、等级制和加强统治的作用。

当时许多经济和政治上的典章制度,常常依靠各种礼的举行来加以确立和维护。

3、周——分封制、宗法制、礼乐制

商周时期,国家遇到重大问题时,君主往往要征求平民的意见。这种传统在春秋时期依然有一定影响,例如下面这则材料:

一、先秦时期的政治体制

材料五:“怀公朝国人而问焉,曰:欲与楚者右,欲与吴者左”

——《左传》

先秦时期政治制度的特点:

·最高统治者的王位世袭,且权力并非绝对

·统治血缘关系维持

·地方权力较大,中央集权程度不高

二、秦朝专制主义中央集权的建立

皇帝

太尉

丞相

御史大夫

中央:三公九卿制

地方:郡县制

二、秦朝专制主义中央集权的建立

比较分封制与郡县制的异同点:

相同:都是古代社会重要的政治制度

目的都是为了巩固王权的统治

都在一定程度上巩固了统治

不同点:

分封制

郡县制

划分标准

以血缘关系为基础

按地域划分的

地方权力

诸侯王位世袭

并拥有封地

官吏由皇帝任免

官吏只有俸禄

与中央政府关系

拥有很强的独立性

地方行政机构

影响

易发展为割据势力

不利于统一

有利于中央集权

加强了国家统一

课堂探究案

春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

根据材料指出中国古代政治体制在春秋战国和秦朝建立前后发生的巨大变化。

春秋时期,宗法制、分封制和礼乐制度开始瓦解;(贵族政治)

战国时期新的政治体制在秦国确立;

秦朝在全国范围内正式确立中央集权制(官僚政治)。

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

中

朝

皇

帝

外

朝

常侍

决策机构

执行机构

侍中

尚

书令

丞相

御史大夫

太尉

1、两汉——设立中朝

中朝:汉武帝为加强集权而设立。

尚书台:东汉,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢。

尚

书

台

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

2、隋唐——三省六部制

材料六:“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。元置中书、门下本拟相防过误。……卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

——《贞观政要》

皇帝

中书省

尚书省

门下省

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

三省六部制的作用:

1、相权一分为三,三省合作,三省相互牵制和监督,保证了君权的独尊。

2、减少决策失误,提高行政效率。

3、有利于防止权臣专权,减少政治腐败,保证政治清明。

唐三省六部组织系统图

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

——(钱穆)

三分相权

相互牵制

加强皇权

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

3、宋代——二府三司制

皇帝

财政

行政(东府)

军事(西府)

三司

中书门下

枢密院

三衙

材料七:“国朝兵权,隶于三衙,本之枢府。枢府有发兵之权而无握兵之重,三衙有握兵之重而无发兵之权。”

——吕中:《类编皇朝大事记讲义》

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

4、元代——一省两院制

皇帝

枢密院

(军事)

中书省

(行政)

宣政院

(宗教)

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

材料八:元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有壅,况三省乎?”

——《元史·高鸣传》

元朝政治制度:

行中书省

路、府、州、县

宣慰司(边远民族地区)

中书省

宣政院

中央

地方

(直辖河北、山西、山东)

枢密院

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

5、明朝——设内阁

张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎成为内阁的下属机构。

1、内阁权力的膨胀,是否意味着皇权的相对下降?

2、张居正为什么会有如此大的权力?

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

三、两汉至明清时期行政体制的演变——中枢

6、清朝——军机处

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

军机处

日常事务

军国大事

清初:议政王大臣会议

康熙:南书房

雍正:军机处

军机处

养心殿

三、两汉至明清时期地方体制的演变——地方

阅读教材结合所学,填空

郡、县(郡国并行)

→

州、郡、县

汉初:___________

景帝、武帝后:_____________________

东汉晚期:___________________

隋废郡,实行州、县二级制

唐:州、县二级制

→

道、州、县三级制

设道:依据:___________

性质:_____________________________________

唐玄宗时期:设_________

为最高军事长官

唐中期后:节度使拥兵自重,形成______________

汉

隋

唐

诸侯国的权利被削弱

郡国并行制

州、郡、县三级制

山川形势

中央派出的监察机构

一级行政实体

节度使

藩镇割据势力

三、两汉至明清时期地方体制的演变——地方

改道为路,路、州、县三级制

路的主要职责是___________________

宋

省、路、府、州、县

在地方设

_________,掌管一省政务,行省制是中国古代地方行政制度发展史上的一次重大变化,形成了省、路、府、州、县多级行政制度。

元

省、府、县

明初废行中书省,权力由_________________________分割,后向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。

清承明制,____成了一省长官,又设_____掌管数省军政大权。

明

清

监察州县各级官吏

行中书省

布政使、按察使、都指挥使

巡抚

总督

中央集权

封邦建国,天下归周,贵族政治;

郡县制度,天下归秦,官僚政治;

郡国并行,七国之乱,推恩分治;

唐节度使,安史之乱,藩镇难治;

杯酒释权,重文轻武,文官政治;

行省制度,中央外派,天下大治;

明废行省,三司分权,督抚治疆。

四、专制主义中央集权的评价

材料九:农业社会里,生产力水平相对低下,与之相应的制度特点是专制。但在前资本主义时期,中央集权制度不断加强和完善,这是中国制度建设的独特处……中国古代“大一统”的政治格局的形成、发展,跟中央集权制度的不断完善是密切相关的。

——陶涛《关于“中央集权制”的几点思考》

材料十:前元之世,政专中书,凡事必先关报,然后奏闻。其君又多昏蔽,是致民情不达,寻至大乱,深可为戒。

——余汝楫《礼部志稿》

四、专制主义中央集权的评价

材料十一:“专制政体是既无法律又无规章,?由单独一个人按照一己的意志与反复无常的性情领导一切。”

——孟德斯鸠《论法的精神》

材料十二:资本主义萌芽从明中后期出现到鸦片战争前夕,始终在萌芽状态中徘徊。....八股取士和大兴文字狱是明朝统治者用于钳制知识分子的一种手段。

——郑宝琦《中国古代通史》

四、专制主义中央集权的评价

积极:

有利于中国多民族国家的统一和巩固,为社会安定,经济发展和文化繁荣提供政治保障。

消极:

政治上:皇权专制极易形成暴政、腐败现象。

思想上:表现为独尊一家,箝制了思想,阻碍了科学的发展。

经济上:束缚了社会生产力,阻碍资本主义生产关系萌芽的发展。

总结

朝代

中枢行政体制

地方行政体制

秦朝

三公九卿

郡县制

两汉

重用侍从、秘书担任尚书令、侍中,形成中朝和外朝。

郡国并行;推恩令

魏晋隋唐

三省六部制形成、完善

节度使,发展为藩镇割据

北宋

中书门下三司使、枢密院分割相权,形成二府三司。

中央收政、财、军权

元朝

设中书省替代三省,成为最高行政机关

行省制度

明朝

废丞相,权分六部,设置内阁

废行省,设三司

清朝

设置军机处,君主专制达到顶峰

督抚制度

相权不断削弱,皇权不断加强

中央权力不断加强;

地方权力不断削弱

课堂练习

1、(2020·新高考Ⅰ)战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是(

)

A.中央集权政治的准则

B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范

D.维护等级秩序的工具

课堂练习

2、(2017.4·浙江高考·2)谈到西汉的政权建设,史家常以“汉承秦制”作论。下列项中能体现该论断的是(

)

A.皇帝制与郡县制

B.郡县制与刺史制

C.皇帝制与封国制

D.丞相制与刺史制

课堂练习

3、(2020·全国Ⅲ)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时(

)

A.内阁权势强大

B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝

D.君权相权关系紧张

课堂练习

4、(2018·北京)乾隆继位之初,曾裁撤军机处,但第二年又下旨:“目前两路军务尚未全竣,且朕日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复,此后军机处“军国大计,罔不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明(

)

A.清朝内阁权利得到加强

B.清朝中央集权遭到削弱

C.军机大臣获得宰相职位

D.军机处有助于加强皇权

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理