2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第7课 隋唐制度的变化与创新课件(25张PPT含内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第7课 隋唐制度的变化与创新课件(25张PPT含内嵌视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 51.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

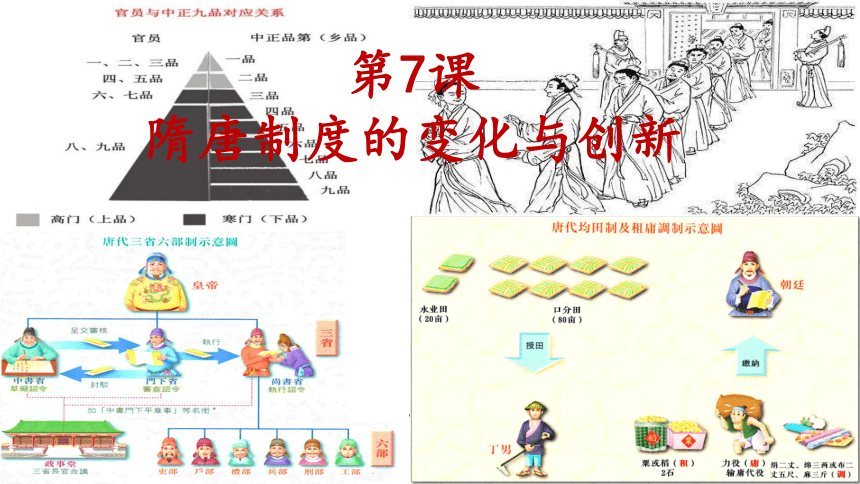

第7课

隋唐制度的变化与创新

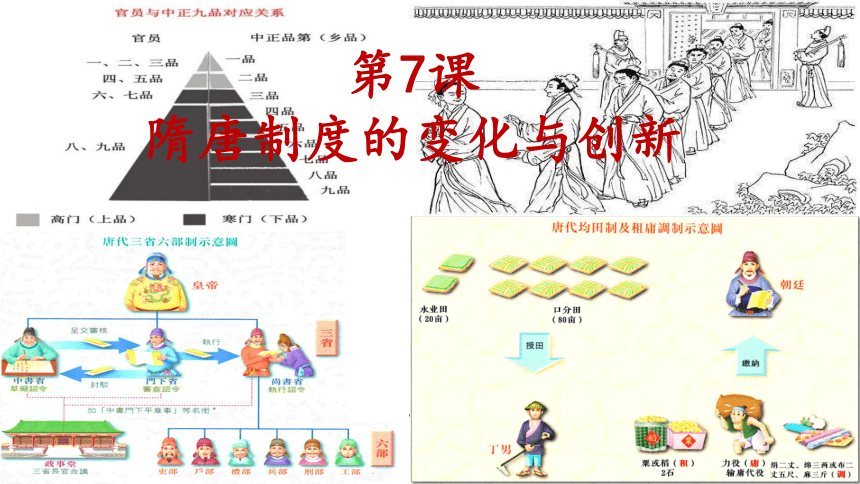

中国古代选官制度的发展演变

时代

选官制度

选拔标准

先秦时期

战国至秦朝

两汉时期

魏晋南北朝

隋唐至明清

官员选拔变得更加公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

世卿世禄制

血缘

军功爵制

军功

察举制

品德

九品中正制

家世

科举制

才学

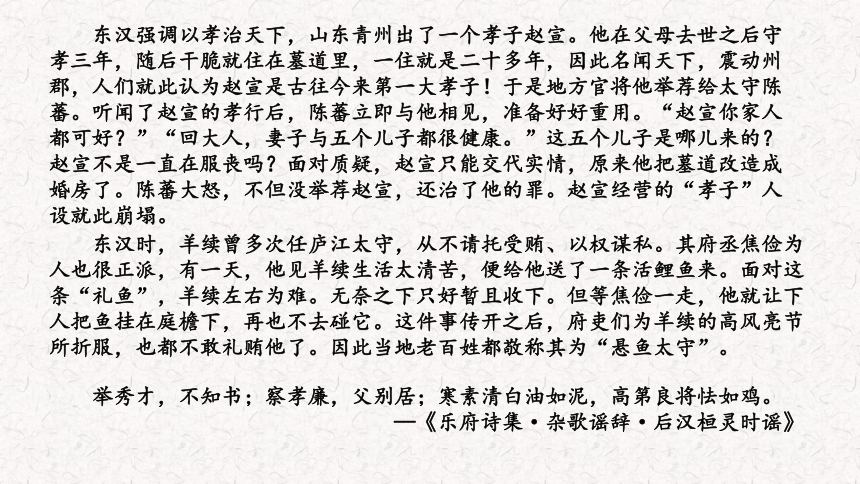

举秀才,不知书;察孝廉,父别居;寒素清白油如泥,高第良将怯如鸡。

—《乐府诗集·杂歌谣辞·后汉桓灵时谣》

东汉强调以孝治天下,山东青州出了一个孝子赵宣。他在父母去世之后守孝三年,随后干脆就住在墓道里,一住就是二十多年,因此名闻天下,震动州郡,人们就此认为赵宣是古往今来第一大孝子!于是地方官将他举荐给太守陈蕃。听闻了赵宣的孝行后,陈蕃立即与他相见,准备好好重用。“赵宣你家人都可好?”“回大人,妻子与五个儿子都很健康。”这五个儿子是哪儿来的?赵宣不是一直在服丧吗?面对质疑,赵宣只能交代实情,原来他把墓道改造成婚房了。陈蕃大怒,不但没举荐赵宣,还治了他的罪。赵宣经营的“孝子”人设就此崩塌。

东汉时,羊续曾多次任庐江太守,从不请托受贿、以权谋私。其府丞焦俭为人也很正派,有一天,他见羊续生活太清苦,便给他送了一条活鲤鱼来。面对这条“礼鱼”,羊续左右为难。无奈之下只好暂且收下。但等焦俭一走,他就让下人把鱼挂在庭檐下,再也不去碰它。这件事传开之后,府吏们为羊续的高风亮节所折服,也都不敢礼贿他了。因此当地老百姓都敬称其为“悬鱼太守”。

次凝之,亦工草隶,仕历江州刺史、左将军、会稽内史。王氏世事张氏五斗米道,凝之弥笃。孙恩(东晋起义军领袖)之攻会稽,僚佐请为之备。凝之不从,方入靖室请祷,出语诸将佐曰:“吾已请大道,许鬼兵相助,贼自破矣。”既不设备,遂为孙所害。

——《晋书·王凝之传》

王徽之,书圣王羲之第五子,曾在车骑将军桓冲军中任职。一次桓冲问他的任职部门,答曰:“不清楚,常见有人牵马进出,似是管马。”桓又问:“你部门有多少匹马?”答曰:“我未曾过问,怎么知道呢?”再问:“马匹的死亡率高吗?”答曰:“未知生,焉知死?”后官至黄门侍郎(门下省副长官)。

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐重视家世,被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

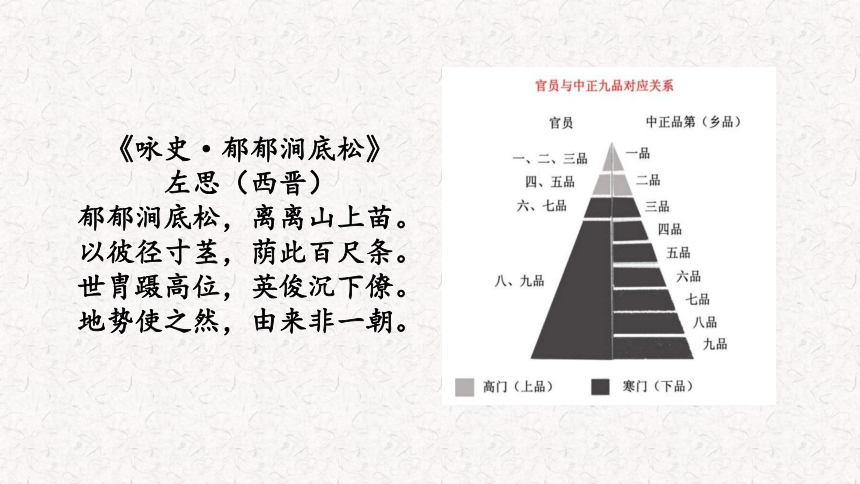

《咏史·郁郁涧底松》

左思(西晋)

郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

在士族的长期压抑下,这些下层士人始终地位卑下,他们既无悠久的家世可以炫耀,也无深厚的社会背景可以依恃,但他们入仕从政的愿望却十分强烈……士族长期垄断选举,明显地侵害了寒族的利益,然而仅就寒族来讲,他们无力发动选举制度的变革,要完成这一变革,改变自己的地位,必须依恃君主即皇权的力量。而要想君主来发动选举制度的变革,其前提是这一变革必须符合君主自身的利益要求。所谓君主的利益,从根本上讲就是重建并不断强化君主专制的中央集权。

——陈秀宏《唐宋科举制度研究》

今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。随世兴衰,不顾才实,衰者削下,兴者扶上。……是以上品无寒门,下品无势族。愚臣以为罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——房玄龄等《晋书》卷四五《刘毅传》

为治之要,莫先于用人,而知人之道,圣贤所难也。

—司马光《资治通鉴》

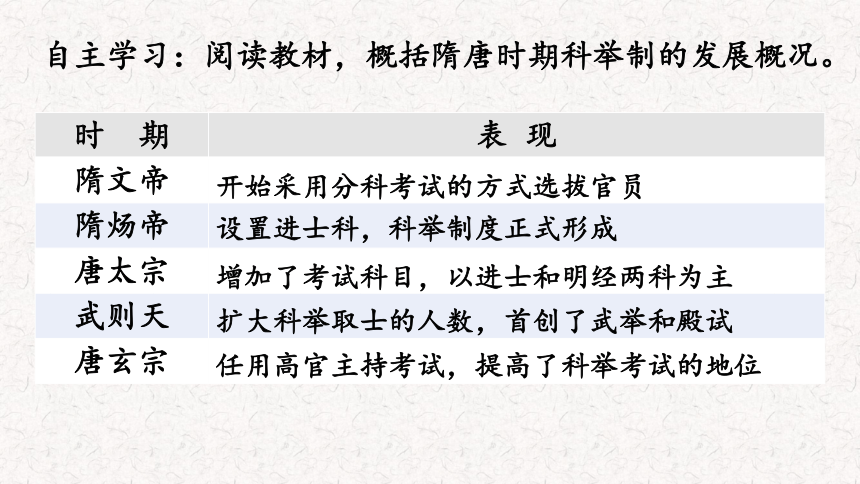

时

期

表

现

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

自主学习:阅读教材,概括隋唐时期科举制的发展概况。

开始采用分科考试的方式选拔官员

设置进士科,科举制度正式形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

孟郊(751-814年),唐天宝十年生。家中清贫。贞元七年(791年),孟郊在湖州举乡贡进士,后往京城参加进士考试。但经三次应试,孟郊才得进士登第,后被授任溧阳县尉等职。孟郊自觉不能舒展抱负,遂放迹林泉间。唐宪宗元和九年,山南西道节度观察使郑余庆推荐招录孟郊为兴元府参军,孟往赴,行至阌乡县,暴疾而卒,葬洛阳东。

唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十多年,竟无所成”。

唐宗室弟子李洞屡考不中,赋诗说:“公道此时如不得,昭陵恸哭一生休”。

房玄龄,唐朝初年名相、政治家,善诗能文,博览经史。十八岁,举进士出身,授羽骑尉、隰城县尉。后投靠秦王李世民,唐太宗即位后,先后官拜中书令和尚书左仆射。执政期间,与杜如晦并称“房谋杜断”,成为良相典范,名列凌烟阁二十四功臣。

《再下第》

一夕九起嗟,梦短不到家。

两度长安陌,空将泪见花。

《登科后》

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看遍长安花。

晚唐由名族公卿贡举进者占76.4%,至宋代跌至13%;寒族则晚唐仅占9.3%,北宋时增至58.4%。此现象不仅可以表示社会之转变,同时可以表示科举制度汲引寒士之效用,愈久而愈见。

——孙国栋《唐宋之际社会门第之消融》

其明经各试所习业,文注精熟,辨明义理,然后为通。正经有九,《礼记》、《左传》为大经,《毛诗》、《周礼》、《仪礼》为中经,《周易》、《尚书》、《公羊》、《谷梁》为小经。

——《唐六典》

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第……是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

科举制度给中国社会带来的最大影响,莫过于由它所造成的畸形发展的读书做官道路和根深蒂固的官本位主义。科举制度的推行,特别是八股取士,还带来了学用脱节、轻视实际才能的弊端。

——(21世纪)黄留珠《创新与流弊:千年科举制度面面观》

曾经十分痛恨八股科举(注:明清八股取士,被选拔的都是缺乏进取精神和创造意识的人)并为废除科举冲锋陷阵的梁启超,在戊戊变法失败后逃亡日本,耳闻目睹日本、欧美等国借鉴科举而实行文官考试之效用,痛定思痛,于是在1910年感叹道:“此法实我先民千年前之一大发明也。……人方拾吾之唾余以自夸耀,我乃惩未流之弊,因噎以废食,其不智抑矣。吾故悍然曰:复科举便!”?(注:科举制废于1905年)

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。

——(明)顾炎武:《日知录》

神童诗

汪洙

北宋

天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。

少小须勤学,文章可立身;满朝朱紫贵,尽是读书人。

学问勤中得,萤窗万卷书;三冬今足用,谁笑腹空虚。

自小多才学,平生志气高;别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。

学乃身之宝,儒为席上珍;君看为宰相,必用读书人。

莫道儒冠误,诗书不负人;达而相天下,穷则善其身。

朝代

改朝权臣

官职,爵位

东汉

曹丕

丞相,魏王

曹魏

司马炎

相国,晋王

东晋

刘裕

相国,宋王

南朝宋

萧道成

相国,齐王

南齐

萧衍

大司马

南梁

陈霸先

相国,陈王

东魏

高洋

丞相,齐王

西魏

宇文护

大司马

北周

杨坚

大司马,隋国公

杨坚继位当天,立即宣布……恢复汉、魏旧制,设置三师、三公、五省等中央机构。三师“不主事,不置府僚”,三公“参议国之大事……无其人则阙”,实则只是给予大臣以荣誉的虚职。五省即尚书、内史、门下、秘书,内侍。秘书省掌国家图书典籍,位高职闲;内侍省管理宫廷;内部事务,全是宦官;真正负责国家政务的是尚书、内史、门下三省。三省职同秦汉时代的丞相,历史上一般称为三省制度。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

隋初中央五省(尚书、门下、内史、秘书、内侍)并立,实际上却是以尚书、门下、内史为行政中心的三省负责制。此时三省制尚未明确,除尚书省长官尚书令(正二品)、左右仆射(从二品)的品阶明显高于诸卿监外,门下、内史、秘书三省的长官纳言、内史令、秘书监及九卿皆为正三品。这表明内史、门下两省的地位等同于诸司监,不利于树立两省作为中枢机构的权威形象。

——《隋代秘书省相关问题考论》

唐太宗时期,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁,相关诰敕经皇帝签署后下发到门下省时,给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没有颁行。

政事堂

唐宰相议事的地方,协助皇帝统治全国的最高议事机构。唐初设政事堂于门下省。参加政事堂会议的原仅三省长官(中书令、侍中、尚书左右仆射)。其后,皇帝又以他官参加政事堂会议,称为参知政事、同中书门下三品等(以后逐渐统一为同中书门下平章事之名),亦为宰相。中宗即位后,移政事堂于中书省,由此,确立了中书省的中心地位。723年,改政事堂名为中书门下。

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

——钱穆《国史新论》

时期

政权组织

权力分配

趋势

西汉

武帝前

三公九卿制

丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身

削弱相权加强皇权

制度化

合法化

宰相实位转向虚位

宰相权力不断分化

武帝后

中外朝制

中朝决策,外朝执行

东汉

三公和尚书台

三公荣誉,尚书台掌决策和行政

魏晋南北朝

尚书、中书、门下形成三省

三省共同辅助决策

隋唐

三省六部制

中书起草诏令、门下封驳审议、尚书执行

时代

赋税

依据

魏晋

北魏

初唐

中唐

(780年后)

租调制

按户征收

租调制

受田民众按户征收

租庸调制

受田民众按户征收,

纳绢或布代役

两税法

按人丁纳户税

按田亩纳地税

人头税

田亩税

民年十五以上至五十六出赋钱。

——《汉书·高帝纪》

税谓收其田入也。

——《汉书·食货志》

土地税

代役税

财产税

唐代陆贽在谈到租庸调制时说:“有田则有租,有家则有调,有身则有庸。”

庸:每丁每年服徭役二十天,是正役。如不服役,可以按每天交纳绢三尺或布三尺七寸五分的标准交纳二十天的数额,叫“以庸代役”。

唐玄宗天宝年间,人口不过891万户,免税的有350万户。安史之乱后,人口只剩下天宝年间的1/3,而免税户达到总户数的2/3。皇帝规定了更加高昂的税额,但这些税一部分要留在州政府,一部分交给了节度使。

——据郭建龙《中央帝国的财政密码》

“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

租庸调制

两税法

征税标准

征税项目

征税对象

征税次数

人丁

财产

田租、户调、

力役、杂税等

户税、地税

授田农民

不分主客农商

一律纳税

一次

夏、秋两季

放松了人身控制

简化了税收名目

扩大了收税对象

增加了收税次数

可以说:唐代是中国历史上在政治制度方面的一个最大的转捩(liè)中枢。……汉以后有唐,唐以后却再也没有像汉唐那样有声色,那样值得我们崇重欣羡的朝代或时期了,那也是值得我们警惕注意的。

——钱穆

九品中正制

隋文帝——分科考试

隋炀帝——始建进士科

唐太宗——增加科目,以进士和明经为主

武则天——首创武举和殿试

唐玄宗——任用高官主持考试

科举制

中央官制——三省制到三省六部制

租调制与均田令(魏晋南北朝时期)

租庸调制(唐朝初期)

两税法(唐朝中后期)

选官制度

赋税制度

课堂小结

隋唐制度的变化与创新

第7课

隋唐制度的变化与创新

中国古代选官制度的发展演变

时代

选官制度

选拔标准

先秦时期

战国至秦朝

两汉时期

魏晋南北朝

隋唐至明清

官员选拔变得更加公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

世卿世禄制

血缘

军功爵制

军功

察举制

品德

九品中正制

家世

科举制

才学

举秀才,不知书;察孝廉,父别居;寒素清白油如泥,高第良将怯如鸡。

—《乐府诗集·杂歌谣辞·后汉桓灵时谣》

东汉强调以孝治天下,山东青州出了一个孝子赵宣。他在父母去世之后守孝三年,随后干脆就住在墓道里,一住就是二十多年,因此名闻天下,震动州郡,人们就此认为赵宣是古往今来第一大孝子!于是地方官将他举荐给太守陈蕃。听闻了赵宣的孝行后,陈蕃立即与他相见,准备好好重用。“赵宣你家人都可好?”“回大人,妻子与五个儿子都很健康。”这五个儿子是哪儿来的?赵宣不是一直在服丧吗?面对质疑,赵宣只能交代实情,原来他把墓道改造成婚房了。陈蕃大怒,不但没举荐赵宣,还治了他的罪。赵宣经营的“孝子”人设就此崩塌。

东汉时,羊续曾多次任庐江太守,从不请托受贿、以权谋私。其府丞焦俭为人也很正派,有一天,他见羊续生活太清苦,便给他送了一条活鲤鱼来。面对这条“礼鱼”,羊续左右为难。无奈之下只好暂且收下。但等焦俭一走,他就让下人把鱼挂在庭檐下,再也不去碰它。这件事传开之后,府吏们为羊续的高风亮节所折服,也都不敢礼贿他了。因此当地老百姓都敬称其为“悬鱼太守”。

次凝之,亦工草隶,仕历江州刺史、左将军、会稽内史。王氏世事张氏五斗米道,凝之弥笃。孙恩(东晋起义军领袖)之攻会稽,僚佐请为之备。凝之不从,方入靖室请祷,出语诸将佐曰:“吾已请大道,许鬼兵相助,贼自破矣。”既不设备,遂为孙所害。

——《晋书·王凝之传》

王徽之,书圣王羲之第五子,曾在车骑将军桓冲军中任职。一次桓冲问他的任职部门,答曰:“不清楚,常见有人牵马进出,似是管马。”桓又问:“你部门有多少匹马?”答曰:“我未曾过问,怎么知道呢?”再问:“马匹的死亡率高吗?”答曰:“未知生,焉知死?”后官至黄门侍郎(门下省副长官)。

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐重视家世,被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

《咏史·郁郁涧底松》

左思(西晋)

郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

在士族的长期压抑下,这些下层士人始终地位卑下,他们既无悠久的家世可以炫耀,也无深厚的社会背景可以依恃,但他们入仕从政的愿望却十分强烈……士族长期垄断选举,明显地侵害了寒族的利益,然而仅就寒族来讲,他们无力发动选举制度的变革,要完成这一变革,改变自己的地位,必须依恃君主即皇权的力量。而要想君主来发动选举制度的变革,其前提是这一变革必须符合君主自身的利益要求。所谓君主的利益,从根本上讲就是重建并不断强化君主专制的中央集权。

——陈秀宏《唐宋科举制度研究》

今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。随世兴衰,不顾才实,衰者削下,兴者扶上。……是以上品无寒门,下品无势族。愚臣以为罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——房玄龄等《晋书》卷四五《刘毅传》

为治之要,莫先于用人,而知人之道,圣贤所难也。

—司马光《资治通鉴》

时

期

表

现

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

自主学习:阅读教材,概括隋唐时期科举制的发展概况。

开始采用分科考试的方式选拔官员

设置进士科,科举制度正式形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

孟郊(751-814年),唐天宝十年生。家中清贫。贞元七年(791年),孟郊在湖州举乡贡进士,后往京城参加进士考试。但经三次应试,孟郊才得进士登第,后被授任溧阳县尉等职。孟郊自觉不能舒展抱负,遂放迹林泉间。唐宪宗元和九年,山南西道节度观察使郑余庆推荐招录孟郊为兴元府参军,孟往赴,行至阌乡县,暴疾而卒,葬洛阳东。

唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十多年,竟无所成”。

唐宗室弟子李洞屡考不中,赋诗说:“公道此时如不得,昭陵恸哭一生休”。

房玄龄,唐朝初年名相、政治家,善诗能文,博览经史。十八岁,举进士出身,授羽骑尉、隰城县尉。后投靠秦王李世民,唐太宗即位后,先后官拜中书令和尚书左仆射。执政期间,与杜如晦并称“房谋杜断”,成为良相典范,名列凌烟阁二十四功臣。

《再下第》

一夕九起嗟,梦短不到家。

两度长安陌,空将泪见花。

《登科后》

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看遍长安花。

晚唐由名族公卿贡举进者占76.4%,至宋代跌至13%;寒族则晚唐仅占9.3%,北宋时增至58.4%。此现象不仅可以表示社会之转变,同时可以表示科举制度汲引寒士之效用,愈久而愈见。

——孙国栋《唐宋之际社会门第之消融》

其明经各试所习业,文注精熟,辨明义理,然后为通。正经有九,《礼记》、《左传》为大经,《毛诗》、《周礼》、《仪礼》为中经,《周易》、《尚书》、《公羊》、《谷梁》为小经。

——《唐六典》

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第……是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

科举制度给中国社会带来的最大影响,莫过于由它所造成的畸形发展的读书做官道路和根深蒂固的官本位主义。科举制度的推行,特别是八股取士,还带来了学用脱节、轻视实际才能的弊端。

——(21世纪)黄留珠《创新与流弊:千年科举制度面面观》

曾经十分痛恨八股科举(注:明清八股取士,被选拔的都是缺乏进取精神和创造意识的人)并为废除科举冲锋陷阵的梁启超,在戊戊变法失败后逃亡日本,耳闻目睹日本、欧美等国借鉴科举而实行文官考试之效用,痛定思痛,于是在1910年感叹道:“此法实我先民千年前之一大发明也。……人方拾吾之唾余以自夸耀,我乃惩未流之弊,因噎以废食,其不智抑矣。吾故悍然曰:复科举便!”?(注:科举制废于1905年)

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。

——(明)顾炎武:《日知录》

神童诗

汪洙

北宋

天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。

少小须勤学,文章可立身;满朝朱紫贵,尽是读书人。

学问勤中得,萤窗万卷书;三冬今足用,谁笑腹空虚。

自小多才学,平生志气高;别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。

学乃身之宝,儒为席上珍;君看为宰相,必用读书人。

莫道儒冠误,诗书不负人;达而相天下,穷则善其身。

朝代

改朝权臣

官职,爵位

东汉

曹丕

丞相,魏王

曹魏

司马炎

相国,晋王

东晋

刘裕

相国,宋王

南朝宋

萧道成

相国,齐王

南齐

萧衍

大司马

南梁

陈霸先

相国,陈王

东魏

高洋

丞相,齐王

西魏

宇文护

大司马

北周

杨坚

大司马,隋国公

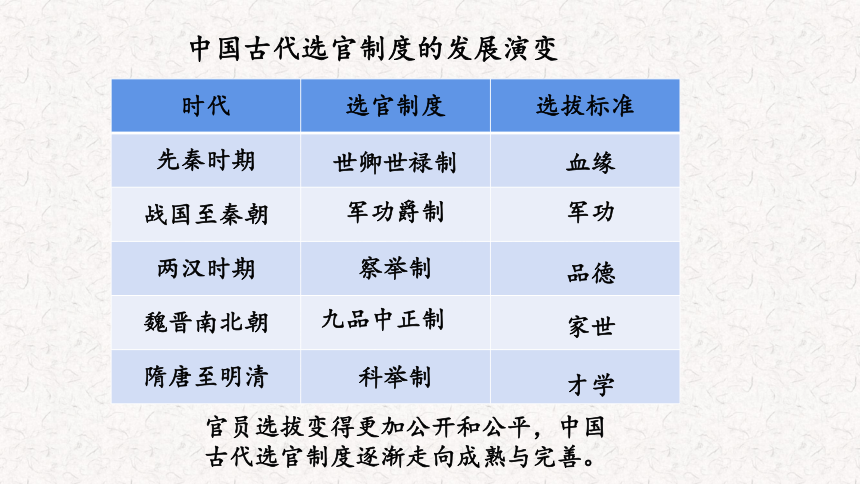

杨坚继位当天,立即宣布……恢复汉、魏旧制,设置三师、三公、五省等中央机构。三师“不主事,不置府僚”,三公“参议国之大事……无其人则阙”,实则只是给予大臣以荣誉的虚职。五省即尚书、内史、门下、秘书,内侍。秘书省掌国家图书典籍,位高职闲;内侍省管理宫廷;内部事务,全是宦官;真正负责国家政务的是尚书、内史、门下三省。三省职同秦汉时代的丞相,历史上一般称为三省制度。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

隋初中央五省(尚书、门下、内史、秘书、内侍)并立,实际上却是以尚书、门下、内史为行政中心的三省负责制。此时三省制尚未明确,除尚书省长官尚书令(正二品)、左右仆射(从二品)的品阶明显高于诸卿监外,门下、内史、秘书三省的长官纳言、内史令、秘书监及九卿皆为正三品。这表明内史、门下两省的地位等同于诸司监,不利于树立两省作为中枢机构的权威形象。

——《隋代秘书省相关问题考论》

唐太宗时期,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁,相关诰敕经皇帝签署后下发到门下省时,给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没有颁行。

政事堂

唐宰相议事的地方,协助皇帝统治全国的最高议事机构。唐初设政事堂于门下省。参加政事堂会议的原仅三省长官(中书令、侍中、尚书左右仆射)。其后,皇帝又以他官参加政事堂会议,称为参知政事、同中书门下三品等(以后逐渐统一为同中书门下平章事之名),亦为宰相。中宗即位后,移政事堂于中书省,由此,确立了中书省的中心地位。723年,改政事堂名为中书门下。

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

——钱穆《国史新论》

时期

政权组织

权力分配

趋势

西汉

武帝前

三公九卿制

丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身

削弱相权加强皇权

制度化

合法化

宰相实位转向虚位

宰相权力不断分化

武帝后

中外朝制

中朝决策,外朝执行

东汉

三公和尚书台

三公荣誉,尚书台掌决策和行政

魏晋南北朝

尚书、中书、门下形成三省

三省共同辅助决策

隋唐

三省六部制

中书起草诏令、门下封驳审议、尚书执行

时代

赋税

依据

魏晋

北魏

初唐

中唐

(780年后)

租调制

按户征收

租调制

受田民众按户征收

租庸调制

受田民众按户征收,

纳绢或布代役

两税法

按人丁纳户税

按田亩纳地税

人头税

田亩税

民年十五以上至五十六出赋钱。

——《汉书·高帝纪》

税谓收其田入也。

——《汉书·食货志》

土地税

代役税

财产税

唐代陆贽在谈到租庸调制时说:“有田则有租,有家则有调,有身则有庸。”

庸:每丁每年服徭役二十天,是正役。如不服役,可以按每天交纳绢三尺或布三尺七寸五分的标准交纳二十天的数额,叫“以庸代役”。

唐玄宗天宝年间,人口不过891万户,免税的有350万户。安史之乱后,人口只剩下天宝年间的1/3,而免税户达到总户数的2/3。皇帝规定了更加高昂的税额,但这些税一部分要留在州政府,一部分交给了节度使。

——据郭建龙《中央帝国的财政密码》

“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

租庸调制

两税法

征税标准

征税项目

征税对象

征税次数

人丁

财产

田租、户调、

力役、杂税等

户税、地税

授田农民

不分主客农商

一律纳税

一次

夏、秋两季

放松了人身控制

简化了税收名目

扩大了收税对象

增加了收税次数

可以说:唐代是中国历史上在政治制度方面的一个最大的转捩(liè)中枢。……汉以后有唐,唐以后却再也没有像汉唐那样有声色,那样值得我们崇重欣羡的朝代或时期了,那也是值得我们警惕注意的。

——钱穆

九品中正制

隋文帝——分科考试

隋炀帝——始建进士科

唐太宗——增加科目,以进士和明经为主

武则天——首创武举和殿试

唐玄宗——任用高官主持考试

科举制

中央官制——三省制到三省六部制

租调制与均田令(魏晋南北朝时期)

租庸调制(唐朝初期)

两税法(唐朝中后期)

选官制度

赋税制度

课堂小结

隋唐制度的变化与创新

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进