部编版必修下册第六单元 14.1《促织》 课件(共44页PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修下册第六单元 14.1《促织》 课件(共44页PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 580.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第六单元

14 促织

预

习

梳

理

与

积

累

研

习

讨

论

与

鉴

赏

练

习

思

考

与

运

用

预

习

梳

理

与

积

累

预习助读

【认识作者】

蒲松龄(1640—1715),淄川(今属山东淄博市)人,字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士。从小热衷功名,19岁参加科举考试,连中县、府、道第一,但此后却屡试不第。他的大半生基本上在家乡过着清苦的塾师生活,因而和人民接触的机会较多,对统治阶级的种种罪恶有所不满。

【了解背景】

明代皇室尚斗促织,据吕毖《明朝小史》记载:“帝(明宣宗)酷好促织之戏,遣取之江南,其价腾贵,至十数金。时枫桥一粮长,以郡督遣,觅得其最良者,用所乘骏马易之。妻妾以为骏马易虫,必异。窃视之,乃跃去。妻惧,自经死。夫归,伤其妻,且畏法,亦经死。”本文即取材于此。蒲松龄生活的时代,统治者同样追求“声色犬马”,酷爱“斗鸡戏虫”,至今传下来的斗蟋蟀盆,以康、乾年间制作最精,康熙时更有人以制盆扬名于世。作者实际上是在借讲前朝事来揭露现实社会的黑暗。

【相关链接】

1.《聊斋志异》:简称《聊斋》,是中国清代著名小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集,共431篇。“聊斋”,是蒲松龄书房的名字;“志”,记;“异”,奇异的故事。书中极大部分小说以狐仙鬼怪、鱼精花妖为题材,用以讽刺现实,寄托孤愤。正如该书自序所说:“集腋为裘,妄续幽冥之录;浮白载笔,仅成孤愤之书。寄托如此,亦足悲矣。”

2.“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”这是郭沫若为蒲松龄纪念馆聊斋堂写的一副对联,是对《聊斋志异》深刻的思想性和杰出的艺术性的高度概括。

3.“促织”又名“蛐蛐儿”“蟋蟀”。古谚云:“蟋蟀鸣,懒妇惊。”是说古代妇女一听到蟋蟀的叫声,便知秋日已到,离冬天不远了,于是抓紧时间纺织。

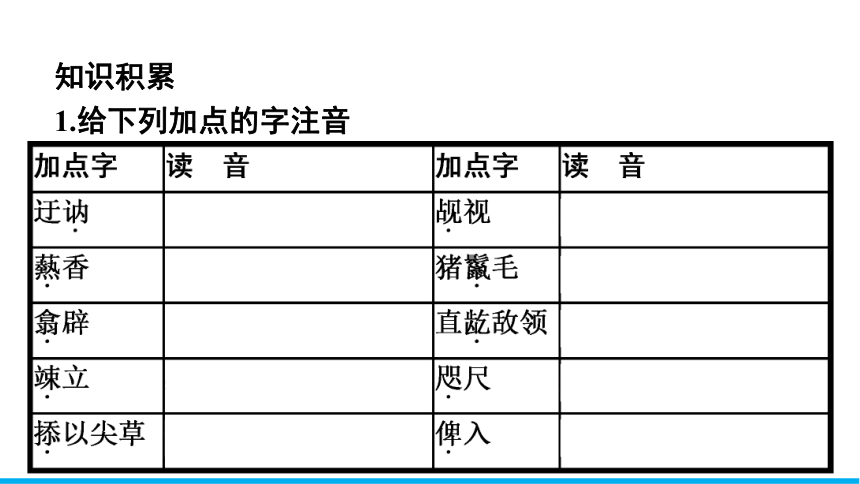

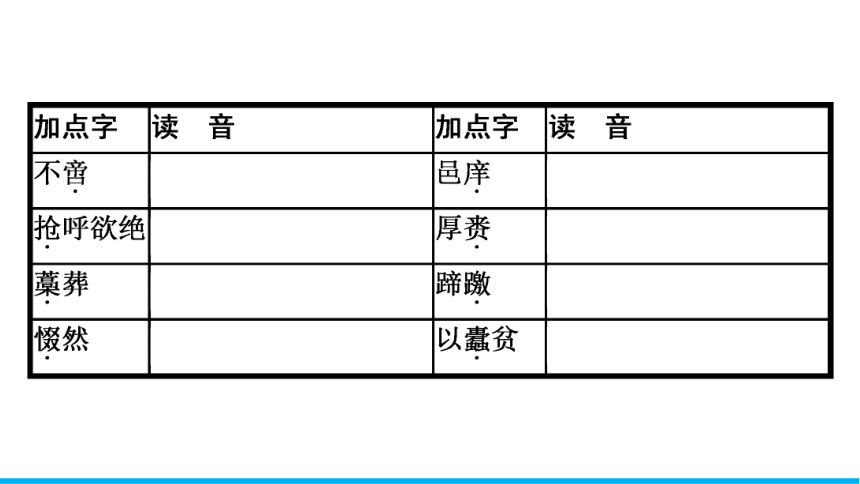

知识积累

1.给下列加点的字注音

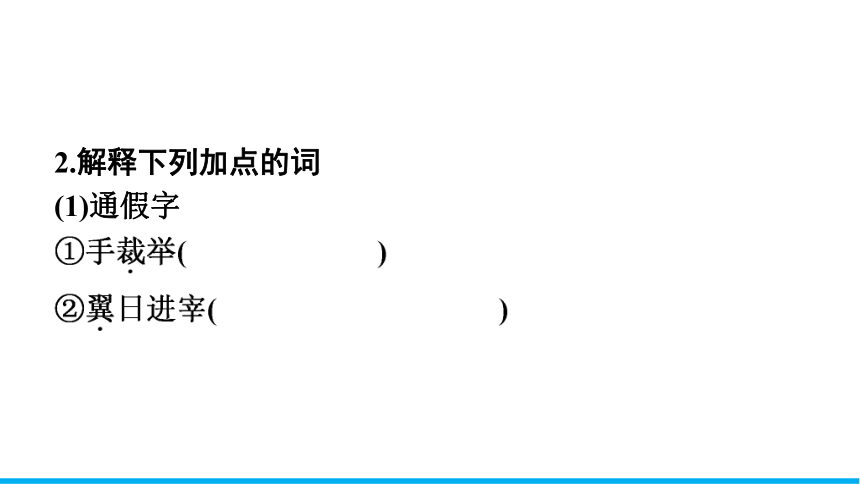

2.解释下列加点的词

(1)通假字

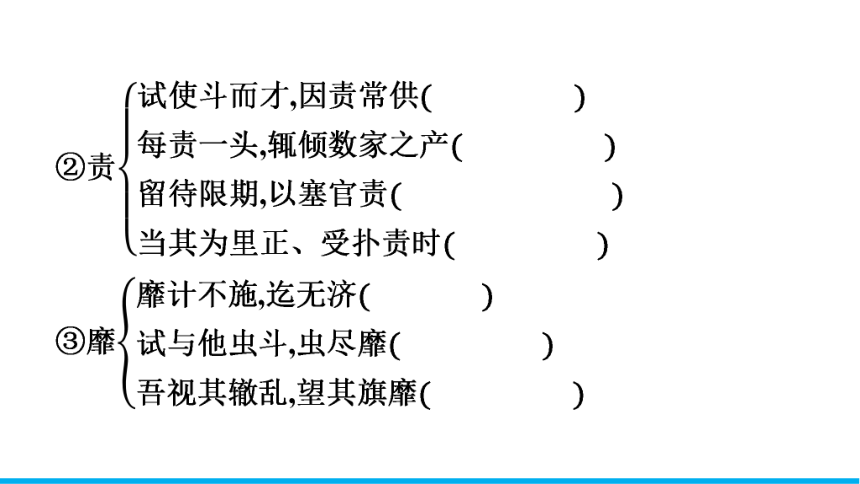

(2)一词多义

(3)词类活用

(4)古今异义

古义:青年男子,与“老年”相对。

今义:十岁左右到十五六岁的人。

古义:哭泣。

今义:眼泪或鼻涕。

(5)课文中出现的表示时间短暂的词语

3.特殊句式

①此物故非西产(

判断句

)

②遂为猾胥报充里正役(

被动句

)

③村中少年好事者驯养一虫(

定语后置

)

④掭以尖草(

介词结构后置

)

⑤问者爇香于鼎(

介词结构后置

)

⑥令以责之里正(

省略句

)

⑦折藏之,归以示成(

省略句

)

研

习

讨

论

与

鉴

赏

问题研讨

【任务一】

把握小说的故事情节及其作用

1.小说开头交代“宫中尚促织之戏,岁征民间”有何用意?

参考答案:“宫中尚促织之戏,岁征民间”是整个故事的背景和起因。皇帝沉湎于声色犬马,下面的官吏趁机搜刮百姓,表明了当时黑暗的社会现实。背景和起因的简要交代为全文做了铺垫。

2.小说是怎样体现故事一波三折的特点的?其用意是什么?

参考答案:小说始终围绕“促织得失”这条主线,讲述了成名一家的遭遇,表现了主人公由悲到喜、喜极而悲、悲极复喜的情绪变化。故事情节可以概括为“责虫—觅虫—卜虫—得虫—失虫—化虫—斗虫—献虫”,可谓一波三折。作者如此安排,让成名的命运随着促织的得失而起伏不定,意在揭示封建社会中百姓的命运如同草芥一般,让读者在惊心动魄的陡转中体会到统治阶级的残酷。

3.怎样看待“求神问卜得佳虫”和“成子魂化成促织”这两个情节?

参考答案:①虽然求神问卜带有迷信色彩,但作者并非宣扬迷信,而是借奇幻的想象寄托作者的“孤愤”,揭露、抨击现实社会的黑暗丑恶。②成名一家遭受大难,仅仅是因为皇帝的一点小乐趣,成子魂化促织正是大难与小乐趣的矛盾无法解决的产物,荒唐可笑的情节深刻地揭露了封建社会血淋淋的现实。③这两个情节使主人公绝处逢生,推动了故事的发展,同时反映了作者对被压迫者的深切同情。

【任务二】

探究具体问题,把握文章的主旨

1.“每责一头,辄倾数家之产。”造成这种后果的罪魁祸首是谁?请从小说首尾两段找依据并简要分析。

参考答案:造成这种后果的罪魁祸首是以皇帝为首的封建统治者。第1段提出“宫中尚促织之戏,岁征民间”,说明祸患起于宫廷,统治者为满足宫中享乐而“岁征民间”。末段尖锐地指出:“故天子一跬步,皆关民命,不可忽也。”最高统治者的声色犬马,贪官对上的阿谀奉承,“科敛丁口”,逼得老百姓“贴妇卖儿”,甚至倾家荡产。

2.“自昏达曙,目不交睫。东曦既驾,僵卧长愁。”这两句话包含了作者怎样的情感?

参考答案:成名一夜未眠,愁的不是儿子的生与死,而是还能上哪儿捉蟋蟀,眼看期限在即,交不了差,唯有死路一条,真是一筹莫展,愁肠百结。儿子的生命竟然不如一只小小的蟋蟀,作者写来满含悲愤之情。

3.小说最后的“异史氏曰”一段文字,是作者的评论,如何理解这段话的含意?

参考答案:①从官贪吏虐追溯到天子宫廷,指出“天子一跬步,皆关民命,不可忽也”,寄讽谏之旨。②就成名的一贫一富说明是天酬“长厚者”,反映了“善恶有报”的宿命思想。③针对抚臣、令尹蒙受促织“恩荫”,证实“一人飞升,仙及鸡犬”的说法,生动地表明封建官僚的升迁发迹是建立在百姓苦难之上的,在此作者抒发了愤懑不平之感。

小说情节的主要作用:(1)交代人物活动的环境;(2)设置悬念,引起读者的阅读兴趣;(3)为后面的情节发展做铺垫或埋下伏笔;(4)照应前文;(5)起线索作用;(6)刻画人物性格;(7)表现主旨或深化主题。

课堂活动

有人认为这篇小说纯属虚构,现实性不是太强。你赞同这种观点吗?说说你的看法。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

《促织》的艺术特色

1.结构严谨。

小说紧紧围绕促织来组织材料,安排情节。下笔伊始就点出皇帝喜好斗蟋蟀,下令全国进贡。接着展开成名一家人的辛酸故事。因为进贡蟋蟀的事,成名赔尽家产,受尽扑责;为了捉到蟋蟀,成妻只好去求神问卜,成名不得不忍着伤痛,四处搜寻;捉到蟋蟀之后,成名精心喂养,等待交差,不想却被好奇心重的儿子弄死;成妻面色灰死,大骂儿子,成名闻讯怒索儿子,准备痛打,儿子畏惧投井……故事的每一步发展和转折,都不离促织。

2.情节曲折。

整篇小说以“促织得失”为主线,安排三对矛盾。先是“会征促织”与不得促织的矛盾,紧接着是促织得而复亡的矛盾,又接着是“得”与“劣”的矛盾。情节的发展跌宕起伏,一波三折。

3.想象丰富。

本文想象比较自由,“出于幻域,顿入人间”。作者巧妙地运用了巧合,甚至是神奇怪诞的情节转折,使故事发展一再出奇制胜,让人耳目一新。

4.心理描写。

随着促织的得失,人物或喜或悲,以悲为主;或怒或惊,怒惊相间;合情合理,细致入微。其中以成名儿死虫亡和勉强斗虫这两段描写最为出色,悲喜惊怒,有声有色。这在一般不大重视心理描写的中国古代小说中是不多见的。

【素材挖掘】

练

习

思

考

与

运

用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“讷”应读“nè”;C项,“翕”应读“xī”;D项,“怍”应读“zuò”,“掭”应读“tiàn”。

2.下列各项中,加点词的解释不正确的一项是( )

答案:B

解析:“责”,索取。

3.下列各项中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

答案:D

解析:D项,均为代词,指促织。A项,介词,因为/介词,凭。B项,动词,当作/介词,被。C项,连词,表修饰/代词,你。

4.根据“然”字的意义进行分类,下列分类正确的一项是( )

A.①②④/③⑤

B.①/②④/③/⑤

C.①②⑤/③/④

D.①②④/③/⑤

答案:C

解析:①②⑤中的“然”均为形容词词尾,……的样子;③中的“然”是形容词的意动用法,认为……对;④中的“然”表转折,然而。

5.下列加点词的活用类型与例句中的“劣”相同的一项是( )

答案:B

解析:“劣”,形容词的意动用法。A项,“笼”,名词作状语;B项,“奇”,形容词的意动用法;C项,“才”,名词用作动词;D项,“异”,形容词用作名词。

6.下列对句子中的加点词语解说不正确的一项是( )

答案:D

解析:“世家”,世禄之家,世代做官的人家。

二、思考与探究

7.阅读下面一则与《促织》相关的文字,与课文作比较,体会作者的构思之妙。

帝(明宣宗)酷好促织之戏,遣取之江南,其价腾贵,至十数金。时枫桥一粮长,以郡督遣,觅得其最良者,用所乘骏马易之。妻妾以为骏马易虫,必异。窃视之,乃跃去。妻惧,自经死。夫归,伤其妻,且畏法,亦经死。

(选自吕毖《明朝小史》)

答案:略

第六单元

14 促织

预

习

梳

理

与

积

累

研

习

讨

论

与

鉴

赏

练

习

思

考

与

运

用

预

习

梳

理

与

积

累

预习助读

【认识作者】

蒲松龄(1640—1715),淄川(今属山东淄博市)人,字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士。从小热衷功名,19岁参加科举考试,连中县、府、道第一,但此后却屡试不第。他的大半生基本上在家乡过着清苦的塾师生活,因而和人民接触的机会较多,对统治阶级的种种罪恶有所不满。

【了解背景】

明代皇室尚斗促织,据吕毖《明朝小史》记载:“帝(明宣宗)酷好促织之戏,遣取之江南,其价腾贵,至十数金。时枫桥一粮长,以郡督遣,觅得其最良者,用所乘骏马易之。妻妾以为骏马易虫,必异。窃视之,乃跃去。妻惧,自经死。夫归,伤其妻,且畏法,亦经死。”本文即取材于此。蒲松龄生活的时代,统治者同样追求“声色犬马”,酷爱“斗鸡戏虫”,至今传下来的斗蟋蟀盆,以康、乾年间制作最精,康熙时更有人以制盆扬名于世。作者实际上是在借讲前朝事来揭露现实社会的黑暗。

【相关链接】

1.《聊斋志异》:简称《聊斋》,是中国清代著名小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集,共431篇。“聊斋”,是蒲松龄书房的名字;“志”,记;“异”,奇异的故事。书中极大部分小说以狐仙鬼怪、鱼精花妖为题材,用以讽刺现实,寄托孤愤。正如该书自序所说:“集腋为裘,妄续幽冥之录;浮白载笔,仅成孤愤之书。寄托如此,亦足悲矣。”

2.“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”这是郭沫若为蒲松龄纪念馆聊斋堂写的一副对联,是对《聊斋志异》深刻的思想性和杰出的艺术性的高度概括。

3.“促织”又名“蛐蛐儿”“蟋蟀”。古谚云:“蟋蟀鸣,懒妇惊。”是说古代妇女一听到蟋蟀的叫声,便知秋日已到,离冬天不远了,于是抓紧时间纺织。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)一词多义

(3)词类活用

(4)古今异义

古义:青年男子,与“老年”相对。

今义:十岁左右到十五六岁的人。

古义:哭泣。

今义:眼泪或鼻涕。

(5)课文中出现的表示时间短暂的词语

3.特殊句式

①此物故非西产(

判断句

)

②遂为猾胥报充里正役(

被动句

)

③村中少年好事者驯养一虫(

定语后置

)

④掭以尖草(

介词结构后置

)

⑤问者爇香于鼎(

介词结构后置

)

⑥令以责之里正(

省略句

)

⑦折藏之,归以示成(

省略句

)

研

习

讨

论

与

鉴

赏

问题研讨

【任务一】

把握小说的故事情节及其作用

1.小说开头交代“宫中尚促织之戏,岁征民间”有何用意?

参考答案:“宫中尚促织之戏,岁征民间”是整个故事的背景和起因。皇帝沉湎于声色犬马,下面的官吏趁机搜刮百姓,表明了当时黑暗的社会现实。背景和起因的简要交代为全文做了铺垫。

2.小说是怎样体现故事一波三折的特点的?其用意是什么?

参考答案:小说始终围绕“促织得失”这条主线,讲述了成名一家的遭遇,表现了主人公由悲到喜、喜极而悲、悲极复喜的情绪变化。故事情节可以概括为“责虫—觅虫—卜虫—得虫—失虫—化虫—斗虫—献虫”,可谓一波三折。作者如此安排,让成名的命运随着促织的得失而起伏不定,意在揭示封建社会中百姓的命运如同草芥一般,让读者在惊心动魄的陡转中体会到统治阶级的残酷。

3.怎样看待“求神问卜得佳虫”和“成子魂化成促织”这两个情节?

参考答案:①虽然求神问卜带有迷信色彩,但作者并非宣扬迷信,而是借奇幻的想象寄托作者的“孤愤”,揭露、抨击现实社会的黑暗丑恶。②成名一家遭受大难,仅仅是因为皇帝的一点小乐趣,成子魂化促织正是大难与小乐趣的矛盾无法解决的产物,荒唐可笑的情节深刻地揭露了封建社会血淋淋的现实。③这两个情节使主人公绝处逢生,推动了故事的发展,同时反映了作者对被压迫者的深切同情。

【任务二】

探究具体问题,把握文章的主旨

1.“每责一头,辄倾数家之产。”造成这种后果的罪魁祸首是谁?请从小说首尾两段找依据并简要分析。

参考答案:造成这种后果的罪魁祸首是以皇帝为首的封建统治者。第1段提出“宫中尚促织之戏,岁征民间”,说明祸患起于宫廷,统治者为满足宫中享乐而“岁征民间”。末段尖锐地指出:“故天子一跬步,皆关民命,不可忽也。”最高统治者的声色犬马,贪官对上的阿谀奉承,“科敛丁口”,逼得老百姓“贴妇卖儿”,甚至倾家荡产。

2.“自昏达曙,目不交睫。东曦既驾,僵卧长愁。”这两句话包含了作者怎样的情感?

参考答案:成名一夜未眠,愁的不是儿子的生与死,而是还能上哪儿捉蟋蟀,眼看期限在即,交不了差,唯有死路一条,真是一筹莫展,愁肠百结。儿子的生命竟然不如一只小小的蟋蟀,作者写来满含悲愤之情。

3.小说最后的“异史氏曰”一段文字,是作者的评论,如何理解这段话的含意?

参考答案:①从官贪吏虐追溯到天子宫廷,指出“天子一跬步,皆关民命,不可忽也”,寄讽谏之旨。②就成名的一贫一富说明是天酬“长厚者”,反映了“善恶有报”的宿命思想。③针对抚臣、令尹蒙受促织“恩荫”,证实“一人飞升,仙及鸡犬”的说法,生动地表明封建官僚的升迁发迹是建立在百姓苦难之上的,在此作者抒发了愤懑不平之感。

小说情节的主要作用:(1)交代人物活动的环境;(2)设置悬念,引起读者的阅读兴趣;(3)为后面的情节发展做铺垫或埋下伏笔;(4)照应前文;(5)起线索作用;(6)刻画人物性格;(7)表现主旨或深化主题。

课堂活动

有人认为这篇小说纯属虚构,现实性不是太强。你赞同这种观点吗?说说你的看法。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

《促织》的艺术特色

1.结构严谨。

小说紧紧围绕促织来组织材料,安排情节。下笔伊始就点出皇帝喜好斗蟋蟀,下令全国进贡。接着展开成名一家人的辛酸故事。因为进贡蟋蟀的事,成名赔尽家产,受尽扑责;为了捉到蟋蟀,成妻只好去求神问卜,成名不得不忍着伤痛,四处搜寻;捉到蟋蟀之后,成名精心喂养,等待交差,不想却被好奇心重的儿子弄死;成妻面色灰死,大骂儿子,成名闻讯怒索儿子,准备痛打,儿子畏惧投井……故事的每一步发展和转折,都不离促织。

2.情节曲折。

整篇小说以“促织得失”为主线,安排三对矛盾。先是“会征促织”与不得促织的矛盾,紧接着是促织得而复亡的矛盾,又接着是“得”与“劣”的矛盾。情节的发展跌宕起伏,一波三折。

3.想象丰富。

本文想象比较自由,“出于幻域,顿入人间”。作者巧妙地运用了巧合,甚至是神奇怪诞的情节转折,使故事发展一再出奇制胜,让人耳目一新。

4.心理描写。

随着促织的得失,人物或喜或悲,以悲为主;或怒或惊,怒惊相间;合情合理,细致入微。其中以成名儿死虫亡和勉强斗虫这两段描写最为出色,悲喜惊怒,有声有色。这在一般不大重视心理描写的中国古代小说中是不多见的。

【素材挖掘】

练

习

思

考

与

运

用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“讷”应读“nè”;C项,“翕”应读“xī”;D项,“怍”应读“zuò”,“掭”应读“tiàn”。

2.下列各项中,加点词的解释不正确的一项是( )

答案:B

解析:“责”,索取。

3.下列各项中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

答案:D

解析:D项,均为代词,指促织。A项,介词,因为/介词,凭。B项,动词,当作/介词,被。C项,连词,表修饰/代词,你。

4.根据“然”字的意义进行分类,下列分类正确的一项是( )

A.①②④/③⑤

B.①/②④/③/⑤

C.①②⑤/③/④

D.①②④/③/⑤

答案:C

解析:①②⑤中的“然”均为形容词词尾,……的样子;③中的“然”是形容词的意动用法,认为……对;④中的“然”表转折,然而。

5.下列加点词的活用类型与例句中的“劣”相同的一项是( )

答案:B

解析:“劣”,形容词的意动用法。A项,“笼”,名词作状语;B项,“奇”,形容词的意动用法;C项,“才”,名词用作动词;D项,“异”,形容词用作名词。

6.下列对句子中的加点词语解说不正确的一项是( )

答案:D

解析:“世家”,世禄之家,世代做官的人家。

二、思考与探究

7.阅读下面一则与《促织》相关的文字,与课文作比较,体会作者的构思之妙。

帝(明宣宗)酷好促织之戏,遣取之江南,其价腾贵,至十数金。时枫桥一粮长,以郡督遣,觅得其最良者,用所乘骏马易之。妻妾以为骏马易虫,必异。窃视之,乃跃去。妻惧,自经死。夫归,伤其妻,且畏法,亦经死。

(选自吕毖《明朝小史》)

答案:略

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])