2020-2021学年四川省凉山州高二下学期期末检测 历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年四川省凉山州高二下学期期末检测 历史试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 629.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

四川省凉山州2020-2021学年高二下学期期末检测

历史试题

注意事项:全卷共8页(试题卷6页,答题卷2页),考试时间为90分钟,满分100分;请将自己的学校、姓名、考号写在答题卷密封线内,答题只能答在答题卷上,答题时用蓝黑墨水笔(芯)书写。考试结束后,只将答题卷交回。

第I卷(选择题

共48分)

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据《尚书·多方》载,夏桀“不肯戚言(恤问)于民,乃大淫昏”“不克开于民之丽(不明白老百姓归附的道理),乃大降罚”。这表明了

A.夏朝灭亡的原因

B.分封制的弊端

C.王位世袭的影响

D.宗法制的作用

2.据《通典·职官》载,“周成王既黜殷命,参考殷官,制为《周礼》,以作天地四时之名,谓之六卿”。由此可见

A.商代已经有了完备的礼制

B.西周时已非常注重研究天象

C.西周对商代制度有所借鉴

D.周设六卿是为了笼络商遗族

3.据《礼记·礼运》载,周代“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度”。这表明周代的制度

A.以血缘关系为维系纽带

B.注重嫡长子的社会作用

C.统治体系相对较为松散

D.保留禅让制的某些色彩

4.轻视教化,鼓吹轻罪重罚是商鞅变法局限性的重要表现,这些局限性归根到底是由

A.商鞅偏执的性格所决定的

B.法家的思想特征所决定的

C.封建制度的特征所决定的

D.尖锐的社会矛盾所决定的

5.汉初,官方禁止商人“衣丝乘车”,后来一些商人“假二千石(官员级别)舆服导从,作倡乐,奢侈日甚”。这反映出

A.朝廷的抑商政策发生了重大转变

B.休养生息造成消费观念的改变

C.官员与商人的社会地位渐趋一致

D.原有规制受到商业发展的挑战

6.董仲舒主张:“先对百姓进行教育,宣扬君主的权力是上天赋予的,使皇权神化,让百姓无条件服从。然后实施仁政、运用法制。”对上述主张最恰当的评价是

A.神化皇权,德主刑辅

B.神化皇权,一味尚法

C.天人感应,一味崇儒

D.天人感应,以法治国.

7.在傅乐成主编的《中国通史》中有如下记载:东汉大约有八十年稍安的局面。其余时间的农民,莫不时时处于破产沦亡的危机之中。贫民最多的时代,尤以东汉为甚。根据史书记载东汉诸帝,无一不忙着赈济贫民……材料主要反映了东汉

A.国家税源枯竭

B.政府无力从事农村救济事业

C.农民赤贫化的程度加深

D.国家的经济结构被破坏

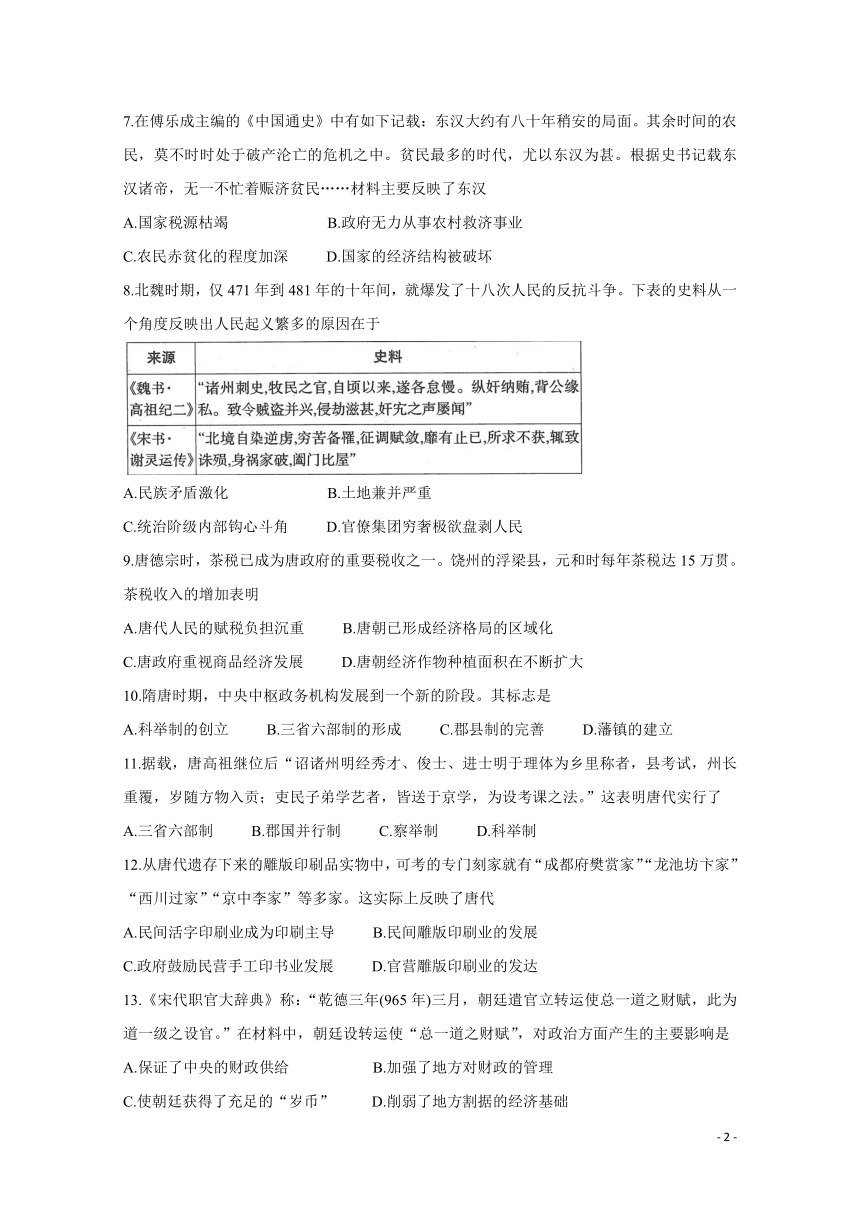

8.北魏时期,仅471年到481年的十年间,就爆发了十八次人民的反抗斗争。下表的史料从一个角度反映出人民起义繁多的原因在于

A.民族矛盾激化

B.土地兼并严重

C.统治阶级内部钩心斗角

D.官僚集团穷奢极欲盘剥人民

9.唐德宗时,茶税已成为唐政府的重要税收之一。饶州的浮梁县,元和时每年茶税达15万贯。茶税收入的增加表明

A.唐代人民的赋税负担沉重

B.唐朝已形成经济格局的区域化

C.唐政府重视商品经济发展

D.唐朝经济作物种植面积在不断扩大

10.隋唐时期,中央中枢政务机构发展到一个新的阶段。其标志是

A.科举制的创立

B.三省六部制的形成

C.郡县制的完善

D.藩镇的建立

11.据载,唐高祖继位后“诏诸州明经秀才、俊士、进士明于理体为乡里称者,县考试,州长重覆,岁随方物入贡;吏民子弟学艺者,皆送于京学,为设考课之法。”这表明唐代实行了

A.三省六部制

B.郡国并行制

C.察举制

D.科举制

12.从唐代遗存下来的雕版印刷品实物中,可考的专门刻家就有“成都府樊赏家”“龙池坊卞家”“西川过家”“京中李家”等多家。这实际上反映了唐代

A.民间活字印刷业成为印刷主导

B.民间雕版印刷业的发展

C.政府鼓励民营手工印书业发展

D.官营雕版印刷业的发达

13.《宋代职官大辞典》称:“乾德三年(965年)三月,朝廷遣官立转运使总一道之财赋,此为道一级之设官。”在材料中,朝廷设转运使“总一道之财赋”,对政治方面产生的主要影响是

A.保证了中央的财政供给

B.加强了地方对财政的管理

C.使朝廷获得了充足的“岁币”

D.削弱了地方割据的经济基础

14.唐诗、宋词元曲是中国古代文化的瑰宝。词的句子有长有短,可以配曲歌唱。元曲主要是元杂剧,是一种在诗、词的基础上发展而来的包括说唱、音乐、舞蹈和完整故事情节的歌剧艺术。推动唐诗到宋词再到元曲发展的主要因素是

A.统治政策的调整

B.社会环境的变化

C.城市经济的发展

D.主流思想的演变

15.明末传教士利玛窦等人学汉语、穿儒服、敬祖先,以致传教士“出入宫廷颇形利便与太监等往来,常乘机言圣教道理”。由此可见,西方传教士在华势力的发展得益于

A.传教士尊重中国文化习俗

B.天主教与儒学宗旨一致

C.得到社会上层的大力支持

D.中外经济文化交流增多

16.明太祖鉴于历史上宦官专权乱政的教训,曾颁布禁止宦官干政的命令,但因其秉性多疑,不信任大臣,仍然不时派遣宦官外出办事。不过在英宗以前,皇帝勤政,与大臣联系密切,宦官专权的现象还不明显。自英宗之后,才正式开启明朝宦官专权的局面。这表明明朝宦官得以专权的背景是

A.中央集权制度确立

B.宰相制度被废除

C.内阁制的确立

D.皇帝怠政且不信任大臣

17.历史学家黄宗智认为直到“康乾盛世”,中国的小农经济历经千年发展,已到了辉煌的极致。中国的国民生产总值在晚清甚至达到了当时世界的三分之一,然而这却是一种“没有发展的增长”。其旨在说明

A.经济增长方式没有新突破

B.中国经济总量居世界前列

C.自然经济是封建统治基础

D.小农经济一直占主导地位

18.清朝时,军机处起草的诏旨密封后往往不经内阁、部院,而直接由驿马传递地方督抚或直接交中央各部院;地方督抚密折奏事也经军机处直达皇帝。该现象从本质上体现了

A.中央强化对地方的控制

B.君主专制得到强化

C.政治决策呈现封闭特性

D.政治决策的高效率

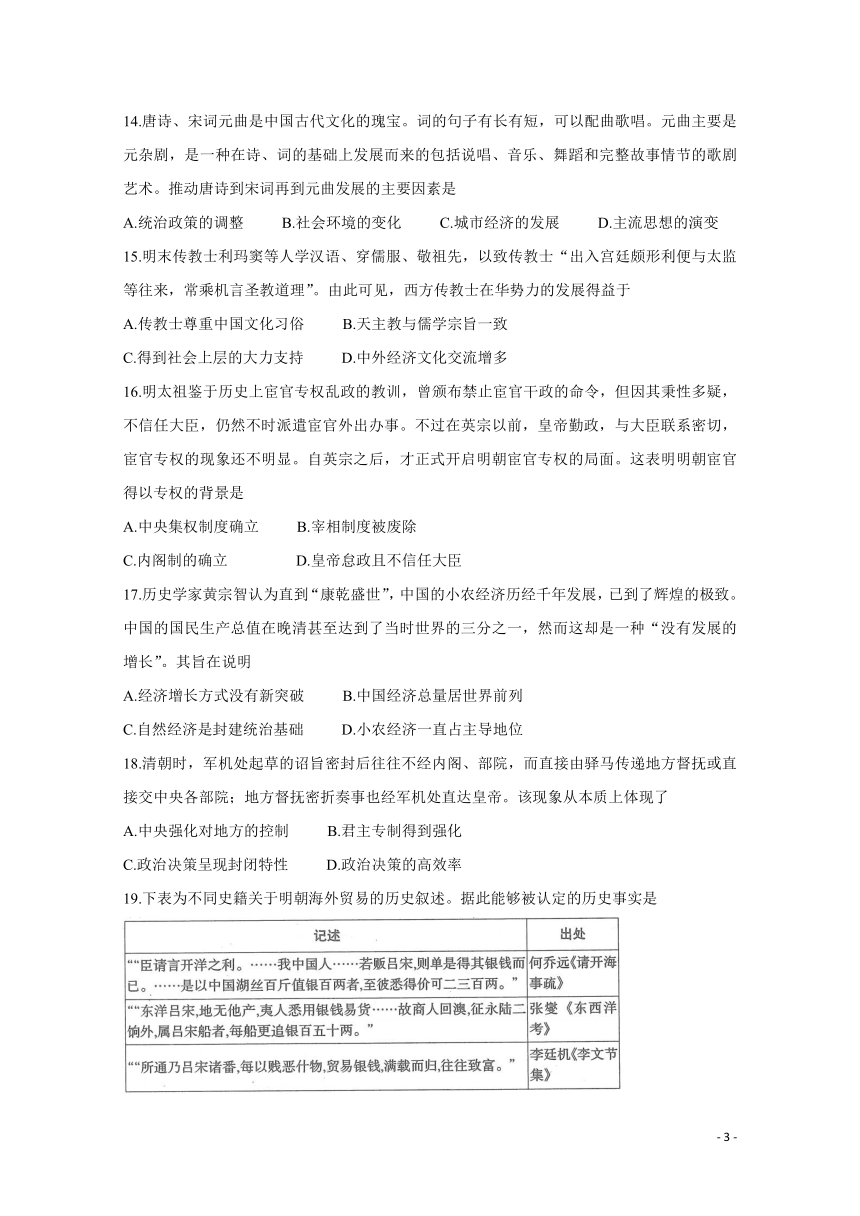

19.下表为不同史籍关于明朝海外贸易的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.明朝政府禁止民间海外贸易

B.白银自吕宋流入中国

C.西方殖民者垄断东西方商路

D.中国商人主导对外贸易

20.顾炎武在《天下郡国利病书》中指出:“海滨民众,生理无路,兼以饥馑荐臻(荐臻:接连到来),穷民往往入海从盗,啸集亡命。”导致这一现象的直接原因是

A.闭关自守政策的实施

B.社会矛盾尖锐

C.倭寇为患

D.土地兼并严重

21.明清时期,棉花、茶叶、甘蔗、染料等农副产品大量进入市场成为商品。这反映了

A.农业的商品化现象

B.闭关自守政策被打破

C.重农抑商政策开始松动

D.自然经济开始解体

22.颜元(1635-1704)针对宋明的理学思想提出要破除“浮文”,重视“六艺”之学的思想。据此可知,他

A.反对佛学思想

B.主张复古先秦儒学

C.提倡经世致用

D.具有离经叛道性格

23.“京剧的形成是清以来最为重要的文化现象。清朝戏曲一方面是各种声腔纷纷兴起,相互争胜;另一方面又彼此交流,实行新的综合。没有新的综合,就不会有曲调丰富、艺术表现力强大的大型新剧种的出现。”材料反映了

A.京剧标志着古代戏曲的成熟

B.京剧已成为“百戏之祖”

C.京剧是古代戏曲的高峰

D.京剧艺术经融合而推陈出新

24.李时珍所著《本草纲目》一书中首创了按药物自然属性逐级分类的纲目体系,比现代植物分类学创始人林奈的《自然系统》早了一个半世纪。这一成就

A.奠定现代生物分类学基础

B.借助西学东渐的科技成果

C.体现承古萌新的文化特色

D.反映封建社会的渐趋衰落

第II卷(非选择题

共52分)

二、非选择题(本大题共3小题,共52分)

25.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

公元前2世纪,汉武帝派张骞出使西域,使汉朝了解了西域的政治和军事情况,同时还带回大量有商业价值的信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,打击了匈奴的势力,使亚洲中部地区恢复了和平。随着帝国的扩张,商人和旅行者建立了广大的商业网络通道,在这些商路上交换的最主要的商品是来自中国的高质量的丝绸和瓷器;东南亚岛屿的香料、越南的翠鸟羽毛和玳瑁、印度的珍珠和香料、中亚的马匹和甜瓜,以及其他各种各样的产品被运送到中国。历史学家把这些商路统称为丝绸之路。对商人和他们的商品来说,丝绸之路就是令人瞩目的高速公路。另外,商人、传教士和其他一些旅行者,带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

——以上材料均摘编自[美]杰里·本特利《新全球史》

材料二

在古丝绸之路上,茶是重要商贸物资之一。因此,丝绸之路又被称为“丝茶之路”。甚至有学者认为茶叶是中国继四大发明之后对人类的第五个贡献。就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习。此外,南亚、东南亚诸国由于商贸来往和华侨的不断迁入,也有一定的茶饮需求。宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成及宗教文化的发展。20世纪时随着海上贸易的发展,印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国纷纷从中国引进茶种,聘请中国茶工指导生产与种植。中国经济在唐宋时期的快速增长就这样促进了整个东半球大部分地区贸易和经济的增长。

——摘编自张莉《宋代茶文化的对外传播及其意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代丝绸之路开辟的条件,并概括丝绸之路上东西方文明交流的内容。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国茶文化对外传播的特点和意义。(11分)

(3)综合上述材料,简要归纳文明交流的特征。(4分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

秦王朝统一以前,诸国的文字并不统一,差异较大,这给政令的实施和经济、文化的交流带来诸多不便。因此秦始皇在统一六国的当年便下令“书同文字”,即用简化的秦文“小篆”作为标准的文字推行全国,废除其他六国文字,并由丞相李斯和赵高等人编写小篆字书,规定作为学童必读的书本。另一方面,由于战国以来王权加强,官府事务繁杂,公文数量日渐增多。虽然是经过初步简化的小篆也不易书写而不能适应实际的需要,这样后来在实践中便产生了更易书写的字体,即所谓的“秦隶”。据说在秦统一中国后,有一个叫程邈的人总结群众的创造,向秦始皇奏上“隶书”新体,得到秦始皇的称赞,被作为秦书八体之一。

——李伯钦、李肇翔《中国通史》

根据以上材料,围绕“统一文字”提炼一个论题,并结合中国古代史相关知识予以阐述。(主题明确,史实准确,逻辑清晰)

27.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

王安石变法对赋役制度进行了重要的变革。第一,“抑兼并”,就是限制豪强对农民的兼并,为此,变法派曾设立了青苗、免役等法。王安石特别重视对差役法的变革,认为它是抑制兼并的有效手段。在这个限制中,政府以年息百分之四十的青苗钱,去抵制百分之百乃至百分之三百的高利贷。第二,按照每户产业情况,负担国家赋税,这是历代统治者一向标榜的均平赋税。免役法是这类措施中最为突出的一项。方田均税法,不言而喻,也是这类措施当中的重要一项。方田均税法在变法开始时没有推行,后来推行了十几年,仅限于五路(京东、河北、河东、陕西和开封府界)。到元丰八年(1085年)方田均税法被废止之时,共清丈了上述五路二百四十八万四千三百九十四顷土地。五路占全国总面积不过百分之二十,而清丈的田亩却占全国税田的百分之五十四。

——摘编自《中国古代经济史断代研究·宋代经济史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括方田均税法在实施过程中存在的不足,并简要分析其原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出王安石变法当时面临着什么突出问题,并分析改革中的理财措施产生的积极影响。(7分)

PAGE

-

1

-

历史试题

注意事项:全卷共8页(试题卷6页,答题卷2页),考试时间为90分钟,满分100分;请将自己的学校、姓名、考号写在答题卷密封线内,答题只能答在答题卷上,答题时用蓝黑墨水笔(芯)书写。考试结束后,只将答题卷交回。

第I卷(选择题

共48分)

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据《尚书·多方》载,夏桀“不肯戚言(恤问)于民,乃大淫昏”“不克开于民之丽(不明白老百姓归附的道理),乃大降罚”。这表明了

A.夏朝灭亡的原因

B.分封制的弊端

C.王位世袭的影响

D.宗法制的作用

2.据《通典·职官》载,“周成王既黜殷命,参考殷官,制为《周礼》,以作天地四时之名,谓之六卿”。由此可见

A.商代已经有了完备的礼制

B.西周时已非常注重研究天象

C.西周对商代制度有所借鉴

D.周设六卿是为了笼络商遗族

3.据《礼记·礼运》载,周代“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度”。这表明周代的制度

A.以血缘关系为维系纽带

B.注重嫡长子的社会作用

C.统治体系相对较为松散

D.保留禅让制的某些色彩

4.轻视教化,鼓吹轻罪重罚是商鞅变法局限性的重要表现,这些局限性归根到底是由

A.商鞅偏执的性格所决定的

B.法家的思想特征所决定的

C.封建制度的特征所决定的

D.尖锐的社会矛盾所决定的

5.汉初,官方禁止商人“衣丝乘车”,后来一些商人“假二千石(官员级别)舆服导从,作倡乐,奢侈日甚”。这反映出

A.朝廷的抑商政策发生了重大转变

B.休养生息造成消费观念的改变

C.官员与商人的社会地位渐趋一致

D.原有规制受到商业发展的挑战

6.董仲舒主张:“先对百姓进行教育,宣扬君主的权力是上天赋予的,使皇权神化,让百姓无条件服从。然后实施仁政、运用法制。”对上述主张最恰当的评价是

A.神化皇权,德主刑辅

B.神化皇权,一味尚法

C.天人感应,一味崇儒

D.天人感应,以法治国.

7.在傅乐成主编的《中国通史》中有如下记载:东汉大约有八十年稍安的局面。其余时间的农民,莫不时时处于破产沦亡的危机之中。贫民最多的时代,尤以东汉为甚。根据史书记载东汉诸帝,无一不忙着赈济贫民……材料主要反映了东汉

A.国家税源枯竭

B.政府无力从事农村救济事业

C.农民赤贫化的程度加深

D.国家的经济结构被破坏

8.北魏时期,仅471年到481年的十年间,就爆发了十八次人民的反抗斗争。下表的史料从一个角度反映出人民起义繁多的原因在于

A.民族矛盾激化

B.土地兼并严重

C.统治阶级内部钩心斗角

D.官僚集团穷奢极欲盘剥人民

9.唐德宗时,茶税已成为唐政府的重要税收之一。饶州的浮梁县,元和时每年茶税达15万贯。茶税收入的增加表明

A.唐代人民的赋税负担沉重

B.唐朝已形成经济格局的区域化

C.唐政府重视商品经济发展

D.唐朝经济作物种植面积在不断扩大

10.隋唐时期,中央中枢政务机构发展到一个新的阶段。其标志是

A.科举制的创立

B.三省六部制的形成

C.郡县制的完善

D.藩镇的建立

11.据载,唐高祖继位后“诏诸州明经秀才、俊士、进士明于理体为乡里称者,县考试,州长重覆,岁随方物入贡;吏民子弟学艺者,皆送于京学,为设考课之法。”这表明唐代实行了

A.三省六部制

B.郡国并行制

C.察举制

D.科举制

12.从唐代遗存下来的雕版印刷品实物中,可考的专门刻家就有“成都府樊赏家”“龙池坊卞家”“西川过家”“京中李家”等多家。这实际上反映了唐代

A.民间活字印刷业成为印刷主导

B.民间雕版印刷业的发展

C.政府鼓励民营手工印书业发展

D.官营雕版印刷业的发达

13.《宋代职官大辞典》称:“乾德三年(965年)三月,朝廷遣官立转运使总一道之财赋,此为道一级之设官。”在材料中,朝廷设转运使“总一道之财赋”,对政治方面产生的主要影响是

A.保证了中央的财政供给

B.加强了地方对财政的管理

C.使朝廷获得了充足的“岁币”

D.削弱了地方割据的经济基础

14.唐诗、宋词元曲是中国古代文化的瑰宝。词的句子有长有短,可以配曲歌唱。元曲主要是元杂剧,是一种在诗、词的基础上发展而来的包括说唱、音乐、舞蹈和完整故事情节的歌剧艺术。推动唐诗到宋词再到元曲发展的主要因素是

A.统治政策的调整

B.社会环境的变化

C.城市经济的发展

D.主流思想的演变

15.明末传教士利玛窦等人学汉语、穿儒服、敬祖先,以致传教士“出入宫廷颇形利便与太监等往来,常乘机言圣教道理”。由此可见,西方传教士在华势力的发展得益于

A.传教士尊重中国文化习俗

B.天主教与儒学宗旨一致

C.得到社会上层的大力支持

D.中外经济文化交流增多

16.明太祖鉴于历史上宦官专权乱政的教训,曾颁布禁止宦官干政的命令,但因其秉性多疑,不信任大臣,仍然不时派遣宦官外出办事。不过在英宗以前,皇帝勤政,与大臣联系密切,宦官专权的现象还不明显。自英宗之后,才正式开启明朝宦官专权的局面。这表明明朝宦官得以专权的背景是

A.中央集权制度确立

B.宰相制度被废除

C.内阁制的确立

D.皇帝怠政且不信任大臣

17.历史学家黄宗智认为直到“康乾盛世”,中国的小农经济历经千年发展,已到了辉煌的极致。中国的国民生产总值在晚清甚至达到了当时世界的三分之一,然而这却是一种“没有发展的增长”。其旨在说明

A.经济增长方式没有新突破

B.中国经济总量居世界前列

C.自然经济是封建统治基础

D.小农经济一直占主导地位

18.清朝时,军机处起草的诏旨密封后往往不经内阁、部院,而直接由驿马传递地方督抚或直接交中央各部院;地方督抚密折奏事也经军机处直达皇帝。该现象从本质上体现了

A.中央强化对地方的控制

B.君主专制得到强化

C.政治决策呈现封闭特性

D.政治决策的高效率

19.下表为不同史籍关于明朝海外贸易的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.明朝政府禁止民间海外贸易

B.白银自吕宋流入中国

C.西方殖民者垄断东西方商路

D.中国商人主导对外贸易

20.顾炎武在《天下郡国利病书》中指出:“海滨民众,生理无路,兼以饥馑荐臻(荐臻:接连到来),穷民往往入海从盗,啸集亡命。”导致这一现象的直接原因是

A.闭关自守政策的实施

B.社会矛盾尖锐

C.倭寇为患

D.土地兼并严重

21.明清时期,棉花、茶叶、甘蔗、染料等农副产品大量进入市场成为商品。这反映了

A.农业的商品化现象

B.闭关自守政策被打破

C.重农抑商政策开始松动

D.自然经济开始解体

22.颜元(1635-1704)针对宋明的理学思想提出要破除“浮文”,重视“六艺”之学的思想。据此可知,他

A.反对佛学思想

B.主张复古先秦儒学

C.提倡经世致用

D.具有离经叛道性格

23.“京剧的形成是清以来最为重要的文化现象。清朝戏曲一方面是各种声腔纷纷兴起,相互争胜;另一方面又彼此交流,实行新的综合。没有新的综合,就不会有曲调丰富、艺术表现力强大的大型新剧种的出现。”材料反映了

A.京剧标志着古代戏曲的成熟

B.京剧已成为“百戏之祖”

C.京剧是古代戏曲的高峰

D.京剧艺术经融合而推陈出新

24.李时珍所著《本草纲目》一书中首创了按药物自然属性逐级分类的纲目体系,比现代植物分类学创始人林奈的《自然系统》早了一个半世纪。这一成就

A.奠定现代生物分类学基础

B.借助西学东渐的科技成果

C.体现承古萌新的文化特色

D.反映封建社会的渐趋衰落

第II卷(非选择题

共52分)

二、非选择题(本大题共3小题,共52分)

25.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

公元前2世纪,汉武帝派张骞出使西域,使汉朝了解了西域的政治和军事情况,同时还带回大量有商业价值的信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,打击了匈奴的势力,使亚洲中部地区恢复了和平。随着帝国的扩张,商人和旅行者建立了广大的商业网络通道,在这些商路上交换的最主要的商品是来自中国的高质量的丝绸和瓷器;东南亚岛屿的香料、越南的翠鸟羽毛和玳瑁、印度的珍珠和香料、中亚的马匹和甜瓜,以及其他各种各样的产品被运送到中国。历史学家把这些商路统称为丝绸之路。对商人和他们的商品来说,丝绸之路就是令人瞩目的高速公路。另外,商人、传教士和其他一些旅行者,带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

——以上材料均摘编自[美]杰里·本特利《新全球史》

材料二

在古丝绸之路上,茶是重要商贸物资之一。因此,丝绸之路又被称为“丝茶之路”。甚至有学者认为茶叶是中国继四大发明之后对人类的第五个贡献。就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习。此外,南亚、东南亚诸国由于商贸来往和华侨的不断迁入,也有一定的茶饮需求。宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成及宗教文化的发展。20世纪时随着海上贸易的发展,印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国纷纷从中国引进茶种,聘请中国茶工指导生产与种植。中国经济在唐宋时期的快速增长就这样促进了整个东半球大部分地区贸易和经济的增长。

——摘编自张莉《宋代茶文化的对外传播及其意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代丝绸之路开辟的条件,并概括丝绸之路上东西方文明交流的内容。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国茶文化对外传播的特点和意义。(11分)

(3)综合上述材料,简要归纳文明交流的特征。(4分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

秦王朝统一以前,诸国的文字并不统一,差异较大,这给政令的实施和经济、文化的交流带来诸多不便。因此秦始皇在统一六国的当年便下令“书同文字”,即用简化的秦文“小篆”作为标准的文字推行全国,废除其他六国文字,并由丞相李斯和赵高等人编写小篆字书,规定作为学童必读的书本。另一方面,由于战国以来王权加强,官府事务繁杂,公文数量日渐增多。虽然是经过初步简化的小篆也不易书写而不能适应实际的需要,这样后来在实践中便产生了更易书写的字体,即所谓的“秦隶”。据说在秦统一中国后,有一个叫程邈的人总结群众的创造,向秦始皇奏上“隶书”新体,得到秦始皇的称赞,被作为秦书八体之一。

——李伯钦、李肇翔《中国通史》

根据以上材料,围绕“统一文字”提炼一个论题,并结合中国古代史相关知识予以阐述。(主题明确,史实准确,逻辑清晰)

27.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

王安石变法对赋役制度进行了重要的变革。第一,“抑兼并”,就是限制豪强对农民的兼并,为此,变法派曾设立了青苗、免役等法。王安石特别重视对差役法的变革,认为它是抑制兼并的有效手段。在这个限制中,政府以年息百分之四十的青苗钱,去抵制百分之百乃至百分之三百的高利贷。第二,按照每户产业情况,负担国家赋税,这是历代统治者一向标榜的均平赋税。免役法是这类措施中最为突出的一项。方田均税法,不言而喻,也是这类措施当中的重要一项。方田均税法在变法开始时没有推行,后来推行了十几年,仅限于五路(京东、河北、河东、陕西和开封府界)。到元丰八年(1085年)方田均税法被废止之时,共清丈了上述五路二百四十八万四千三百九十四顷土地。五路占全国总面积不过百分之二十,而清丈的田亩却占全国税田的百分之五十四。

——摘编自《中国古代经济史断代研究·宋代经济史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括方田均税法在实施过程中存在的不足,并简要分析其原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出王安石变法当时面临着什么突出问题,并分析改革中的理财措施产生的积极影响。(7分)

PAGE

-

1

-

同课章节目录