第10课 竹节人 同步课时练 (有答案,含解析)

文档属性

| 名称 | 第10课 竹节人 同步课时练 (有答案,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 894.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-18 21:18:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

统编版六年级上册同步课时练

第十课 竹节人

夯实基础

一、下列加点字读音完全正确的是( )。

A.豁开(huò) 叉腿(chà) B.挨揍(āi) 弄巧成拙(zhuō)

C.盔甲(kuī) 悻然(xīng) D.攒动(cuán) 一哄而散(hòng)

二、先把词语填写完整,再根据要求写词语。

全神贯( ) ( )气冲冲 ( )视眈眈

大步( )星 呆头呆( ) ( )咤风云

1.补全词语,这些词语大部分是描写人物_____的,____是描写动作的。

2.观察画横线和波浪线的词语,各仿写一个词语:_____、_____。

3.写一个含有人体器官名称的四字词语:_____。

三、在( )里填上合适的词语或成语。

( )的景色 ( )地工作 严厉的( ) 交换( )

( )的态度 ( )地讨论 严厉地( ) 交流( )

四、下列语句标点符号使用有误的一项是( )。

A.竹节人手上系上一根冰棍棒儿,就成了手握金箍棒的孙悟空,号称“齐天小圣”,四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上,神气!

B.再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

C.把“金钩大王”刻在竹节人的胸口,神气!

D.我也凑过来,一探头,咦,看见了什么。

五、下列语句没有运用比喻修辞手法的是( )。

A.破课桌,俨然一个叱咤风云的古战场。

B.老师大步流星走过来,怒气冲冲伸手一拂,“屏风”颓然倒了,一切秘密暴露无遗。

C.教室里的课桌破旧得看不出年纪,桌面上是一道道豁开的裂缝,像黄河长江。

D.有时其中一个的线卡住了,那“斗士”便显出一副呆头呆脑的傻样子,挺着肚子净挨揍。

六、按要求改写句子。

1.破课桌俨然一个叱咤风云的古战场。(缩句)

_____________________________________

2.老师也喜欢玩竹节人。(改为反问句)

_____________________________________

3.我们在窗外没找到竹节人。我们一点儿都不沮丧。(用上合适的关联词语把两个句子合成一句话。)

_____________________________________

七、对《竹节人》的写作特色,说法正确的是( )。

A.语言生动形象,富有童真童趣,令人回味。

B.侧面烘托,突出主旨。

C.夸张而幽默的语言风格,读来妙趣横生。

D.以上说法都正确。

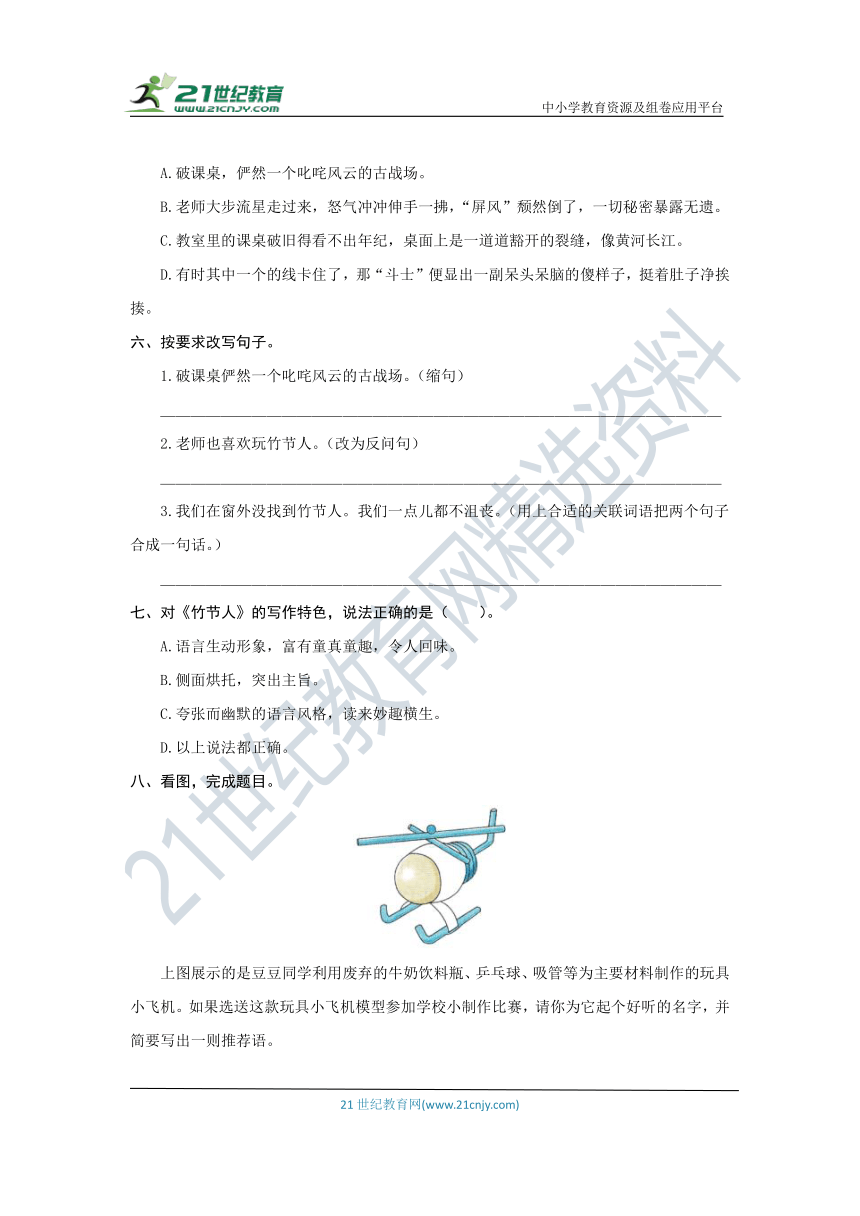

八、看图,完成题目。

上图展示的是豆豆同学利用废弃的牛奶饮料瓶、乒乓球、吸管等为主要材料制作的玩具小飞机。如果选送这款玩具小飞机模型参加学校小制作比赛,请你为它起个好听的名字,并简要写出一则推荐语。

名字:________________

推荐语:_________________________________

_____________________________________

_____________________________________

牛刀小试

九、课内阅读。

①竹节人手上系上一根冰棍棒,就成了手握金箍棒的孙悟空,号称“齐天小圣”,四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上,神气!

②找到两根针织机上废弃的钩针,装在竹节人手上,就成了窦尔敦的虎头双钩。把“金钩大王”刻在竹节人的胸口,神气!

③用铅皮剪一把偃月刀,用铁丝系一绺红丝线做一柄蛇矛,给那竹节人装上,再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

1.前两段结尾处都用了“神气”一词,这种写法叫_______,好处是:___________________。

2.仔细阅读第③自然段,回答问题。

(1)“挖空心思”的意思是___________________。

(2)请你给手拿偃月刀的竹节人起一个名字:_________________。

3.竹节人的有趣之处表现在哪里?

_____________________________________

_____________________________________

4.读了选文,你能完成的阅读任务是了解( )。

A.竹节人的制作方法。

B.竹节人的外形特点。

C.竹节人的玩耍过程。

十、阅读短文,回答问题。

中国的筷子

①古人称筷子为“箸(zhù)”,这个专称自商代一直沿用至宋末,到了明代才逐渐称“箸”为筷子。如明人陆荣《椒周杂记》载,吴中民间行船时忌说“住”,因箸同“住”音(“住”,慢),所以要把“住”改为“快”,“箸”便叫成“筷子”了。以后,一些读书人也渐称“箸”为“筷”了。

②用筷的历史,已有3000多年,早在商代,纣王已在使用象牙箸。

③筷子的形状,最初是两头同样粗细。先秦时期乃至汉初的“箸”,都是上下一般粗细,分不出手握的筷头和夹食的筷足。已知最早的铜筷出自云南一墓中,整体圆柱形,长约20厘米,属春秋晚期。安徽出土的一批东周青铜器中也有铜筷一双,细长方形,残长20.3厘米,宽0.4厘米。到了宋代,筷子的粗细又有了变化。四川发现的一座宋代窖藏出土的一双铜筷,长24厘米,筷首与筷足,粗细已分清了。

④制箸的材料,通常采用竹、木。如成都的刻花竹筷,杭州的天竹圆头筷,广州的乌木筷等。此外还有采用铜、玉、骨、银等材料的,如北京的雕琢玉筷,广州的象牙筷……

⑤筷子挺直,宁折不屈。唐玄宗特赐给宰相宋碌一双金筷,以表彰他的秉性耿直如筷。明代程良规的《咏竹箸》一诗写道:“殷勤问竹箸,甘苦乐先尝。滋味他人好,尔空来往忙。”形象地写出了人们用筷子夹取食物的情景,也赞颂了像筷子一样默默奉献的人。

1.本文的主要说明方法有( )。(多选题)

A.作比较 B.举例子

C.打比方 D.列数字

2.根据短文内容,判断下列说法是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

(1)第④段中的“通常”一词去掉后表达效果不变。( )

(2)古代的筷子和现在的筷子形状是一样的。( )

(3)安徽出土的铜筷属东周时期,云南出土的铜筷属春秋晚期。( )

3.有几位同学带着不同的目的阅读了这篇短文,他们分别应重点关注(精读)哪个自然段的内容?请将自然段序号写在横线上。

(1)李玉同学想研究筷子形状的变迁,他应该精读第______自然段。

(2)张诚同学想找一首与筷子有关的古诗词,他应该精读第______自然段。

(3)刘响同学想弄清“筷子”名称的由来,他应该精读第______自然段。

参考答案

一、【答案】D

【解析】本题考查的是对字音的掌握情况。在学习的时候要注意读准字音,认准音调。A选项中的“豁开”的“豁”应读“huō”;“叉腿”中的“叉”应读“chǎ”。B选项中的“挨揍”中的“挨”应读“ái”。C选项中的“悻然”中的“悻”应读“xìng”。故选D。

二、【答案】注 怒 虎 流 脑 叱 1.神态 大步流星 2.示例:威风凛凛 无拘无束3.示例:张口结舌

【解析】本题考查补写词语及积累运用,只要平时注意积累和识记,做起来就不难。书写时注意同音字、形近字的区别,要依据词语的意思来记忆。学生要明确词语的意思,在具体语境中体会词语,使语言表达更准确,简洁。

三、【答案】示例:美不胜收 废寝忘食 话 礼物 精益求精 热烈 批评 思想

【解析】本题是对词语搭配的考查。词语搭配就是指前一个词语和后一个词语搭配得当,能将意思表达得更好,更具体。“的”前面的词语一般用来修饰、限制“的”后面的事物,说明“的”后面的事物怎么样,结构形式一般为:形容词、名词(代词)+的+名词。“地”前面的词语一般用来形容“地”后面的动作,说明“地”后面的动作怎么样,结构方式一般为:形容词(副词)+地+动词(形容词)。“地”后面跟的都是表示动作的词。

四、【答案】D

【解析】本题考查的是学生的标点符号辨析能力。D项是一个反问句,所以应用问号结尾。“我也凑过来,一探头,咦,看见了什么 ”,

五、【答案】D

【解析】本题考查的是比喻的修辞手法辨析。比喻是根据事物之间的相似点(思想的对象同另外的事物有了类似点),把某一事物比作另一事物(用另外的事物来比拟这思想的对象,即用某一个事物或情境来比另一个事物或情境),把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显。它在形式上,具有本体、喻体和比喻词三个成分。A.把课桌比喻成古战场。B.把书比喻成屏风。C.把桌面上豁开的裂缝比喻成黄河长江。答案为D。

六、【答案】1.破课桌俨然古战场。

2.谁说老师不喜欢玩竹节人呢?

3.虽然我们在窗外没找到竹节人,但是一点儿都不沮丧。

【解析】本题考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。2题陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,没有否定词改时加上,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。3题考查关联词的运用。解答时要先理解分句前后表示的是何种关系,再根据句子的意思来选择恰当的关联词语填写。

七、【答案】D

【解析】本题考查的是分析文章的协作特点。《竹节人》是六年级的一篇课文。文章围绕主角颜通过写制作竹节人,斗竹节人的情景,表现了竹节人这一童年游戏的乐趣,表达了作者对美好童年的深切留念。答案为D。

八、【答案】示例:新式环保小飞机 一截牛奶饮料瓶,一个乒乓球,几根吸管,巧妙地组合在一起,一架玩具小飞机便惟妙惟肖地展现在我们眼前,作品鲜明地体现了“节俭·环保”的主题。

【解析】本题考查学生看图领悟图意能力及语言表达能力。内容具体,语言表达要准确,语句完整、通顺没有错别字。答案为新式环保小飞机 一截牛奶饮料瓶,一个乒乓球,几根吸管,巧妙地组合在一起,一架玩具小飞机便惟妙惟肖地展现在我们眼前,作品鲜明地体现了“节俭·环保”的主题。答案为新式环保小飞机 一截牛奶饮料瓶,一个乒乓球,几根吸管,巧妙地组合在一起,一架玩具小飞机便惟妙惟肖地展现在我们眼前,作品鲜明地体现了“节俭·环保”的主题。

九、1.【答案】反复 突出了作者对创造的竹节人很欣赏,很自豪的感情

【解析】本题考查的是分析作者的思想感情。反复,是根据表达需要,有意让一个句子或词语重复出现的修辞方法,反复就是为了强调某种意思,突出某种情感,特意重复使用某些词语、句子或者段落等。答案为反复 突出了作者对创造的竹节人很欣赏,很自豪的感情。

2.【答案】(1)绞尽脑汁,想尽办法 (2)小小关公

【解析】本题考查的是词语的释义和理解文章内容的能力。解释词语的方法:①积累课文中的词语,掌握其词义辨析;②近义词互换;③反义词否定法;④拆字、分解意思;⑤联系生活。给竹节人起名字,可根据文章的主要事件、主要人物,加上简短的修饰语。

3.【答案】可以随意创造,随意想象。

【解析】本题考查概括竹节人的有趣之处,常见的概括方法有很多,最基本的有: a、从文章题目入手。 b、从中心句入手。 c、从文章重点段落入手。 d、从主要内容入手。答案为可以随意创造,随意想象。

4.【答案】A

【解析】本题考查对主要内容的理解,归纳文章主要内容的方法:①段意归并法。把每段的段意连来,就是文章的主要内容。先把全文读一遍,对课文有个大致的了解;再一段一段认真的读,读懂每个段,弄懂每个自然段的段落大意,只要把每个段落大意合理地连接起来,就抓住了课文的主要内容。②题目拓展法。有的文章的题目能高度概括了文章的内容,归纳这类文章的主要内容,可以从审题入手,弄懂题目的含义,然后对它稍加扩展充实,就得到了文章的主要内容。③综合归纳法,如写事的文章。记叙文一般包含有时间、地点、人物和事件四要素。找出文中的四要素,并合理组织它们,这就是主要内容。④抓重点词句(中心句、中心段或过渡段)。有些文章结构上的总起句、过渡句、总结句或内容上的中心句就是文章的主要内容。阅读时可直接引用或稍加整理,便可抓住主要内容。⑤取主舍次法即重点归纳法。有时一篇文章,其重点部分十分突出,而全文的主要内容就在其中。因此,只要抓住这个重点部分的段落大意,再加上一些必要的补充交代,全文的主要内容就归纳出来了。答案为A。

十、1.【答案】BD

【解析】本题考查了对说明文的说明方法的理解。说明事物的方法很多,本文采用的是举例子和列数字的说明方法。如:如明人陆荣《椒周杂记》载,吴中民间行船时忌说“住”,因箸同“住”音(“住”,慢),所以要把“住”改为“快”,“箸"便叫成"筷子”了。以后,一些读书人也渐称“箸”为“筷"了。这就是举例子来说明“筷子”名称的由来。如:安徽出土的-批东周青铜器中也有铜筷一双,细长方形,残长20.3厘米,宽0.4厘米。到了宋代,筷子的粗细又有了变化。四川发现的一座宋代窖藏出土的一双铜筷,长24厘米,筷首与筷足,粗细已分清了。这段话中用了列数字的方法说明筷子的形状的。答案为BD。

2.【答案】(1)× (2)× (3)√

【解析】本题考查了根据对句子的理解判断对错。①“通常”一般,平常的意思。用这个词来说明制作“筷子”的原料一般是用“竹”“木”,但也表明还有其他的材料也可以制作筷子。如果去掉"通常”说明筷子的原料只是这两种,所以效里就不一样了。②古代的筷子刚开始是两头同样粗细,后来才演变成现在的样子:一头粗,一头细。③“已知最早的铜筷出自云南一墓中”“安徽出土的一批东周青铜器中也有铜筷一双” 通过这两处描写可知,安徽出土的铜筷属东周时期,云南出土的铜筷属春秋晚期。

3.【答案】(1)③ (2)⑤ (3)①

【解析】本题考查了对文段内容的了解。①文章的第三自然段主要描写的是筷子的形状的变迁,所以李玉要研究筷子的形状变迁可精读文章的第三自然段。②文段的第五自然段有明代程良规的《咏竹箸》诗一首,写出了筷子的默默奉献精神,所以张成同学可精读第五自然段。③文段的第一自然段主要介绍了“筷子”名子的由来,所以刘响同学可精读文段的第-自然段研究筷子名字的由来。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编版六年级上册同步课时练

第十课 竹节人

夯实基础

一、下列加点字读音完全正确的是( )。

A.豁开(huò) 叉腿(chà) B.挨揍(āi) 弄巧成拙(zhuō)

C.盔甲(kuī) 悻然(xīng) D.攒动(cuán) 一哄而散(hòng)

二、先把词语填写完整,再根据要求写词语。

全神贯( ) ( )气冲冲 ( )视眈眈

大步( )星 呆头呆( ) ( )咤风云

1.补全词语,这些词语大部分是描写人物_____的,____是描写动作的。

2.观察画横线和波浪线的词语,各仿写一个词语:_____、_____。

3.写一个含有人体器官名称的四字词语:_____。

三、在( )里填上合适的词语或成语。

( )的景色 ( )地工作 严厉的( ) 交换( )

( )的态度 ( )地讨论 严厉地( ) 交流( )

四、下列语句标点符号使用有误的一项是( )。

A.竹节人手上系上一根冰棍棒儿,就成了手握金箍棒的孙悟空,号称“齐天小圣”,四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上,神气!

B.再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

C.把“金钩大王”刻在竹节人的胸口,神气!

D.我也凑过来,一探头,咦,看见了什么。

五、下列语句没有运用比喻修辞手法的是( )。

A.破课桌,俨然一个叱咤风云的古战场。

B.老师大步流星走过来,怒气冲冲伸手一拂,“屏风”颓然倒了,一切秘密暴露无遗。

C.教室里的课桌破旧得看不出年纪,桌面上是一道道豁开的裂缝,像黄河长江。

D.有时其中一个的线卡住了,那“斗士”便显出一副呆头呆脑的傻样子,挺着肚子净挨揍。

六、按要求改写句子。

1.破课桌俨然一个叱咤风云的古战场。(缩句)

_____________________________________

2.老师也喜欢玩竹节人。(改为反问句)

_____________________________________

3.我们在窗外没找到竹节人。我们一点儿都不沮丧。(用上合适的关联词语把两个句子合成一句话。)

_____________________________________

七、对《竹节人》的写作特色,说法正确的是( )。

A.语言生动形象,富有童真童趣,令人回味。

B.侧面烘托,突出主旨。

C.夸张而幽默的语言风格,读来妙趣横生。

D.以上说法都正确。

八、看图,完成题目。

上图展示的是豆豆同学利用废弃的牛奶饮料瓶、乒乓球、吸管等为主要材料制作的玩具小飞机。如果选送这款玩具小飞机模型参加学校小制作比赛,请你为它起个好听的名字,并简要写出一则推荐语。

名字:________________

推荐语:_________________________________

_____________________________________

_____________________________________

牛刀小试

九、课内阅读。

①竹节人手上系上一根冰棍棒,就成了手握金箍棒的孙悟空,号称“齐天小圣”,四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上,神气!

②找到两根针织机上废弃的钩针,装在竹节人手上,就成了窦尔敦的虎头双钩。把“金钩大王”刻在竹节人的胸口,神气!

③用铅皮剪一把偃月刀,用铁丝系一绺红丝线做一柄蛇矛,给那竹节人装上,再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

1.前两段结尾处都用了“神气”一词,这种写法叫_______,好处是:___________________。

2.仔细阅读第③自然段,回答问题。

(1)“挖空心思”的意思是___________________。

(2)请你给手拿偃月刀的竹节人起一个名字:_________________。

3.竹节人的有趣之处表现在哪里?

_____________________________________

_____________________________________

4.读了选文,你能完成的阅读任务是了解( )。

A.竹节人的制作方法。

B.竹节人的外形特点。

C.竹节人的玩耍过程。

十、阅读短文,回答问题。

中国的筷子

①古人称筷子为“箸(zhù)”,这个专称自商代一直沿用至宋末,到了明代才逐渐称“箸”为筷子。如明人陆荣《椒周杂记》载,吴中民间行船时忌说“住”,因箸同“住”音(“住”,慢),所以要把“住”改为“快”,“箸”便叫成“筷子”了。以后,一些读书人也渐称“箸”为“筷”了。

②用筷的历史,已有3000多年,早在商代,纣王已在使用象牙箸。

③筷子的形状,最初是两头同样粗细。先秦时期乃至汉初的“箸”,都是上下一般粗细,分不出手握的筷头和夹食的筷足。已知最早的铜筷出自云南一墓中,整体圆柱形,长约20厘米,属春秋晚期。安徽出土的一批东周青铜器中也有铜筷一双,细长方形,残长20.3厘米,宽0.4厘米。到了宋代,筷子的粗细又有了变化。四川发现的一座宋代窖藏出土的一双铜筷,长24厘米,筷首与筷足,粗细已分清了。

④制箸的材料,通常采用竹、木。如成都的刻花竹筷,杭州的天竹圆头筷,广州的乌木筷等。此外还有采用铜、玉、骨、银等材料的,如北京的雕琢玉筷,广州的象牙筷……

⑤筷子挺直,宁折不屈。唐玄宗特赐给宰相宋碌一双金筷,以表彰他的秉性耿直如筷。明代程良规的《咏竹箸》一诗写道:“殷勤问竹箸,甘苦乐先尝。滋味他人好,尔空来往忙。”形象地写出了人们用筷子夹取食物的情景,也赞颂了像筷子一样默默奉献的人。

1.本文的主要说明方法有( )。(多选题)

A.作比较 B.举例子

C.打比方 D.列数字

2.根据短文内容,判断下列说法是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

(1)第④段中的“通常”一词去掉后表达效果不变。( )

(2)古代的筷子和现在的筷子形状是一样的。( )

(3)安徽出土的铜筷属东周时期,云南出土的铜筷属春秋晚期。( )

3.有几位同学带着不同的目的阅读了这篇短文,他们分别应重点关注(精读)哪个自然段的内容?请将自然段序号写在横线上。

(1)李玉同学想研究筷子形状的变迁,他应该精读第______自然段。

(2)张诚同学想找一首与筷子有关的古诗词,他应该精读第______自然段。

(3)刘响同学想弄清“筷子”名称的由来,他应该精读第______自然段。

参考答案

一、【答案】D

【解析】本题考查的是对字音的掌握情况。在学习的时候要注意读准字音,认准音调。A选项中的“豁开”的“豁”应读“huō”;“叉腿”中的“叉”应读“chǎ”。B选项中的“挨揍”中的“挨”应读“ái”。C选项中的“悻然”中的“悻”应读“xìng”。故选D。

二、【答案】注 怒 虎 流 脑 叱 1.神态 大步流星 2.示例:威风凛凛 无拘无束3.示例:张口结舌

【解析】本题考查补写词语及积累运用,只要平时注意积累和识记,做起来就不难。书写时注意同音字、形近字的区别,要依据词语的意思来记忆。学生要明确词语的意思,在具体语境中体会词语,使语言表达更准确,简洁。

三、【答案】示例:美不胜收 废寝忘食 话 礼物 精益求精 热烈 批评 思想

【解析】本题是对词语搭配的考查。词语搭配就是指前一个词语和后一个词语搭配得当,能将意思表达得更好,更具体。“的”前面的词语一般用来修饰、限制“的”后面的事物,说明“的”后面的事物怎么样,结构形式一般为:形容词、名词(代词)+的+名词。“地”前面的词语一般用来形容“地”后面的动作,说明“地”后面的动作怎么样,结构方式一般为:形容词(副词)+地+动词(形容词)。“地”后面跟的都是表示动作的词。

四、【答案】D

【解析】本题考查的是学生的标点符号辨析能力。D项是一个反问句,所以应用问号结尾。“我也凑过来,一探头,咦,看见了什么 ”,

五、【答案】D

【解析】本题考查的是比喻的修辞手法辨析。比喻是根据事物之间的相似点(思想的对象同另外的事物有了类似点),把某一事物比作另一事物(用另外的事物来比拟这思想的对象,即用某一个事物或情境来比另一个事物或情境),把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显。它在形式上,具有本体、喻体和比喻词三个成分。A.把课桌比喻成古战场。B.把书比喻成屏风。C.把桌面上豁开的裂缝比喻成黄河长江。答案为D。

六、【答案】1.破课桌俨然古战场。

2.谁说老师不喜欢玩竹节人呢?

3.虽然我们在窗外没找到竹节人,但是一点儿都不沮丧。

【解析】本题考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。2题陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,没有否定词改时加上,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。3题考查关联词的运用。解答时要先理解分句前后表示的是何种关系,再根据句子的意思来选择恰当的关联词语填写。

七、【答案】D

【解析】本题考查的是分析文章的协作特点。《竹节人》是六年级的一篇课文。文章围绕主角颜通过写制作竹节人,斗竹节人的情景,表现了竹节人这一童年游戏的乐趣,表达了作者对美好童年的深切留念。答案为D。

八、【答案】示例:新式环保小飞机 一截牛奶饮料瓶,一个乒乓球,几根吸管,巧妙地组合在一起,一架玩具小飞机便惟妙惟肖地展现在我们眼前,作品鲜明地体现了“节俭·环保”的主题。

【解析】本题考查学生看图领悟图意能力及语言表达能力。内容具体,语言表达要准确,语句完整、通顺没有错别字。答案为新式环保小飞机 一截牛奶饮料瓶,一个乒乓球,几根吸管,巧妙地组合在一起,一架玩具小飞机便惟妙惟肖地展现在我们眼前,作品鲜明地体现了“节俭·环保”的主题。答案为新式环保小飞机 一截牛奶饮料瓶,一个乒乓球,几根吸管,巧妙地组合在一起,一架玩具小飞机便惟妙惟肖地展现在我们眼前,作品鲜明地体现了“节俭·环保”的主题。

九、1.【答案】反复 突出了作者对创造的竹节人很欣赏,很自豪的感情

【解析】本题考查的是分析作者的思想感情。反复,是根据表达需要,有意让一个句子或词语重复出现的修辞方法,反复就是为了强调某种意思,突出某种情感,特意重复使用某些词语、句子或者段落等。答案为反复 突出了作者对创造的竹节人很欣赏,很自豪的感情。

2.【答案】(1)绞尽脑汁,想尽办法 (2)小小关公

【解析】本题考查的是词语的释义和理解文章内容的能力。解释词语的方法:①积累课文中的词语,掌握其词义辨析;②近义词互换;③反义词否定法;④拆字、分解意思;⑤联系生活。给竹节人起名字,可根据文章的主要事件、主要人物,加上简短的修饰语。

3.【答案】可以随意创造,随意想象。

【解析】本题考查概括竹节人的有趣之处,常见的概括方法有很多,最基本的有: a、从文章题目入手。 b、从中心句入手。 c、从文章重点段落入手。 d、从主要内容入手。答案为可以随意创造,随意想象。

4.【答案】A

【解析】本题考查对主要内容的理解,归纳文章主要内容的方法:①段意归并法。把每段的段意连来,就是文章的主要内容。先把全文读一遍,对课文有个大致的了解;再一段一段认真的读,读懂每个段,弄懂每个自然段的段落大意,只要把每个段落大意合理地连接起来,就抓住了课文的主要内容。②题目拓展法。有的文章的题目能高度概括了文章的内容,归纳这类文章的主要内容,可以从审题入手,弄懂题目的含义,然后对它稍加扩展充实,就得到了文章的主要内容。③综合归纳法,如写事的文章。记叙文一般包含有时间、地点、人物和事件四要素。找出文中的四要素,并合理组织它们,这就是主要内容。④抓重点词句(中心句、中心段或过渡段)。有些文章结构上的总起句、过渡句、总结句或内容上的中心句就是文章的主要内容。阅读时可直接引用或稍加整理,便可抓住主要内容。⑤取主舍次法即重点归纳法。有时一篇文章,其重点部分十分突出,而全文的主要内容就在其中。因此,只要抓住这个重点部分的段落大意,再加上一些必要的补充交代,全文的主要内容就归纳出来了。答案为A。

十、1.【答案】BD

【解析】本题考查了对说明文的说明方法的理解。说明事物的方法很多,本文采用的是举例子和列数字的说明方法。如:如明人陆荣《椒周杂记》载,吴中民间行船时忌说“住”,因箸同“住”音(“住”,慢),所以要把“住”改为“快”,“箸"便叫成"筷子”了。以后,一些读书人也渐称“箸”为“筷"了。这就是举例子来说明“筷子”名称的由来。如:安徽出土的-批东周青铜器中也有铜筷一双,细长方形,残长20.3厘米,宽0.4厘米。到了宋代,筷子的粗细又有了变化。四川发现的一座宋代窖藏出土的一双铜筷,长24厘米,筷首与筷足,粗细已分清了。这段话中用了列数字的方法说明筷子的形状的。答案为BD。

2.【答案】(1)× (2)× (3)√

【解析】本题考查了根据对句子的理解判断对错。①“通常”一般,平常的意思。用这个词来说明制作“筷子”的原料一般是用“竹”“木”,但也表明还有其他的材料也可以制作筷子。如果去掉"通常”说明筷子的原料只是这两种,所以效里就不一样了。②古代的筷子刚开始是两头同样粗细,后来才演变成现在的样子:一头粗,一头细。③“已知最早的铜筷出自云南一墓中”“安徽出土的一批东周青铜器中也有铜筷一双” 通过这两处描写可知,安徽出土的铜筷属东周时期,云南出土的铜筷属春秋晚期。

3.【答案】(1)③ (2)⑤ (3)①

【解析】本题考查了对文段内容的了解。①文章的第三自然段主要描写的是筷子的形状的变迁,所以李玉要研究筷子的形状变迁可精读文章的第三自然段。②文段的第五自然段有明代程良规的《咏竹箸》诗一首,写出了筷子的默默奉献精神,所以张成同学可精读第五自然段。③文段的第一自然段主要介绍了“筷子”名子的由来,所以刘响同学可精读文段的第-自然段研究筷子名字的由来。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地