2021-2022学年统编版2019选择性必修1 第1课中国古代政治体制的形成与发展 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版2019选择性必修1 第1课中国古代政治体制的形成与发展 课件(38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第1课

中国古代政治制度的形成与发展

君民社稷

修齐治平

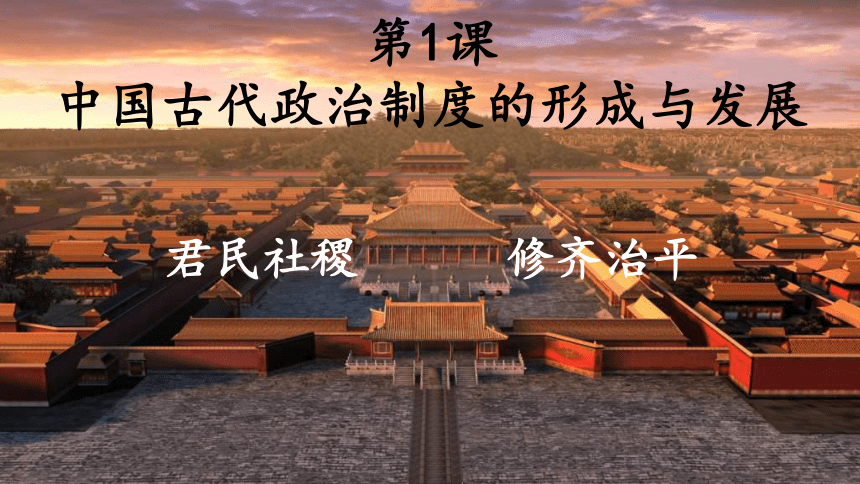

传位

禹

传位

尧

舜

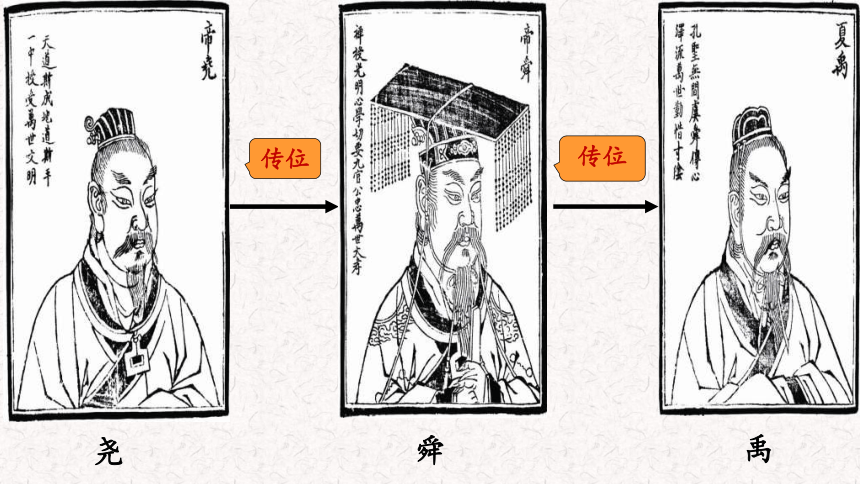

以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

在夏商时代的方国、部落联盟里,附属国和夏商王朝之间基本上处于平等的联合状态。附属国是对旧有的方国氏族原地认定,并把它们纳入商王朝的统治之下。这些附属国它们有自己的国君、官吏、疆域。

——摘自晁福林《夏商西周社会史》

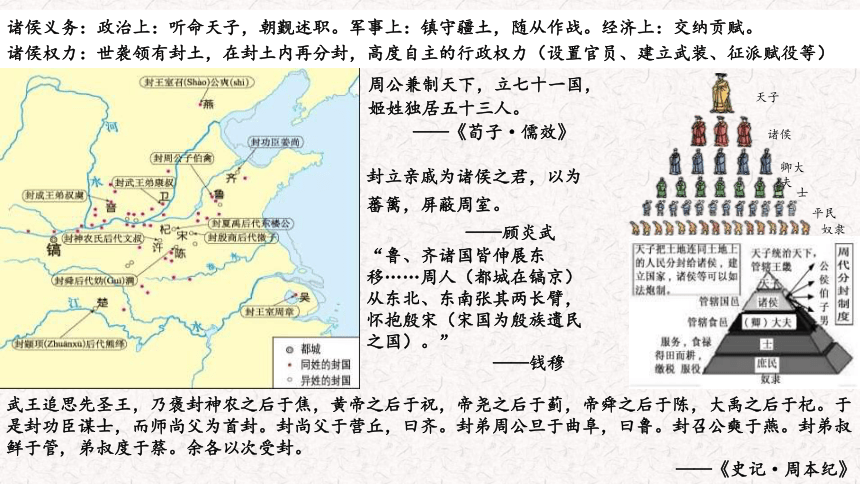

诸侯义务:政治上:听命天子,朝觐述职。军事上:镇守疆土,随从作战。经济上:交纳贡赋。

诸侯权力:世袭领有封土,在封土内再分封,高度自主的行政权力(设置官员、建立武装、征派赋役等)

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

“鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。”

——钱穆

封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——顾炎武

武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,

弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记·周本纪》

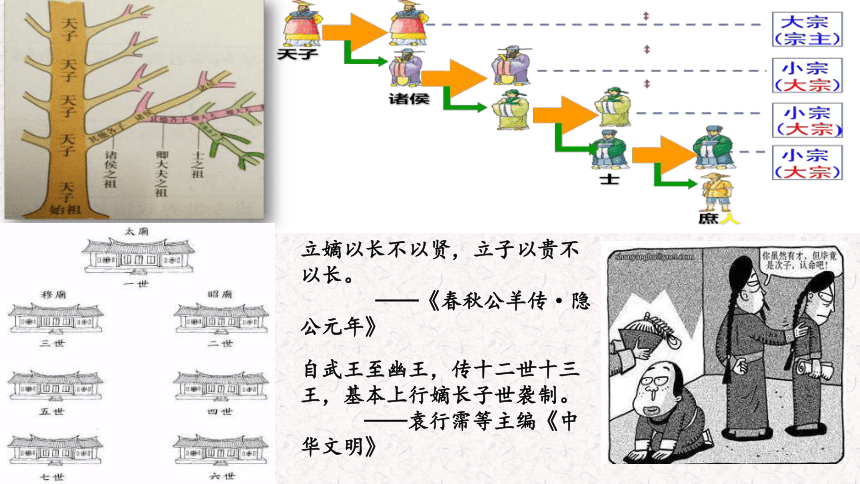

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

?????????

——袁行霈等主编《中华文明》

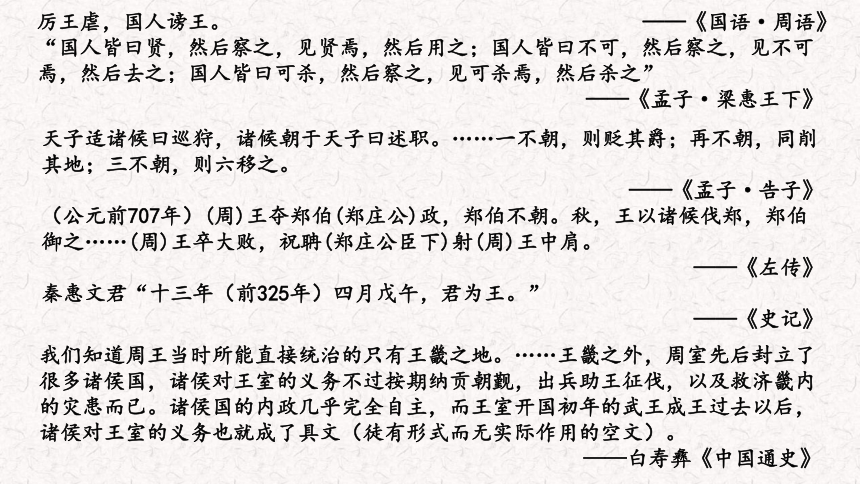

我们知道周王当时所能直接统治的只有王畿之地。……王畿之外,周室先后封立了很多诸侯国,诸侯对王室的义务不过按期纳贡朝觐,出兵助王征伐,以及救济畿内的灾患而已。诸侯国的内政几乎完全自主,而王室开国初年的武王成王过去以后,诸侯对王室的义务也就成了具文(徒有形式而无实际作用的空文)。

——白寿彝《中国通史》

天子适诸候曰巡狩,诸候朝于天子曰述职。……一不朝,则贬其爵;再不朝,同削其地;三不朝,则六移之。

——《孟子·告子》

(公元前707年)(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

秦惠文君“十三年(前325年)四月戊午,君为王。”

——《史记》

厉王虐,国人谤王。

——《国语·周语》

“国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之”

——《孟子·梁惠王下》

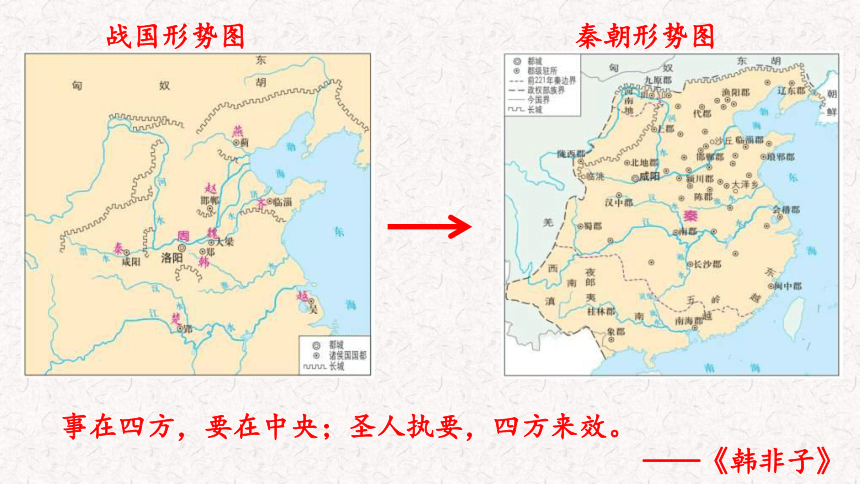

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

秦朝形势图

战国形势图

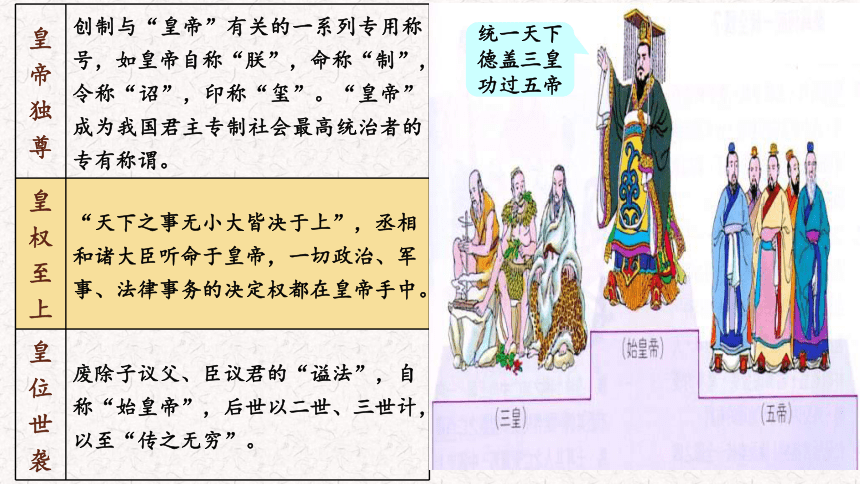

皇帝独尊

创制与“皇帝”有关的一系列专用称号,如皇帝自称“朕”,命称“制”,令称“诏”,印称“玺”。“皇帝”成为我国君主专制社会最高统治者的专有称谓。

皇权至上

“天下之事无小大皆决于上”,丞相和诸大臣听命于皇帝,一切政治、军事、法律事务的决定权都在皇帝手中。

皇位世袭

废除子议父、臣议君的“谥法”,自称“始皇帝”,后世以二世、三世计,以至“传之无穷”。

统一天下

德盖三皇

功过五帝

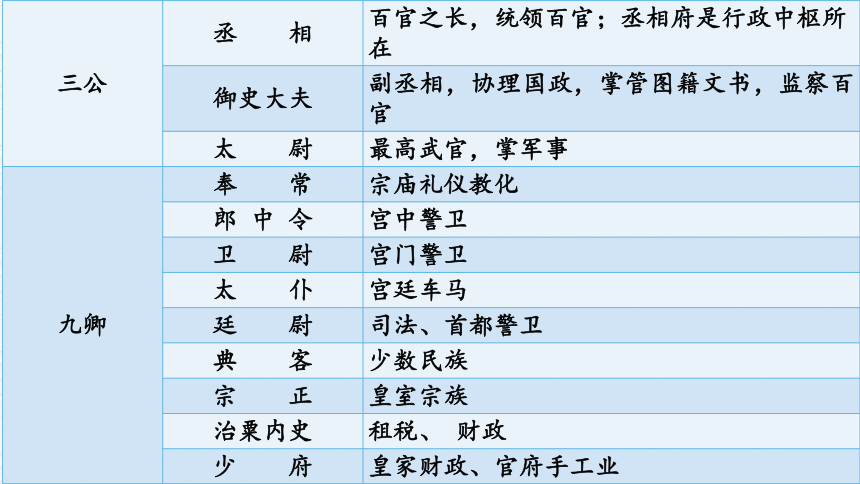

三公

丞

相

百官之长,统领百官;丞相府是行政中枢所在

御史大夫

副丞相,协理国政,掌管图籍文书,监察百官

太

尉

最高武官,掌军事

九卿

奉

常

宗庙礼仪教化

郎

中

令

宫中警卫

卫

尉

宫门警卫

太

仆

宫廷车马

廷

尉

司法、首都警卫

典

客

少数民族

宗

正

皇室宗族

治粟内史

租税、

财政

少

府

皇家财政、官府手工业

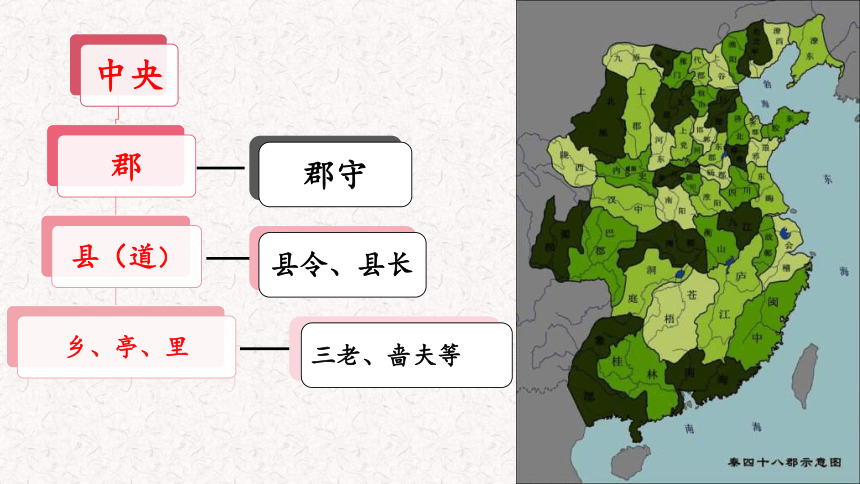

郡守

县令、县长

三老、啬夫等

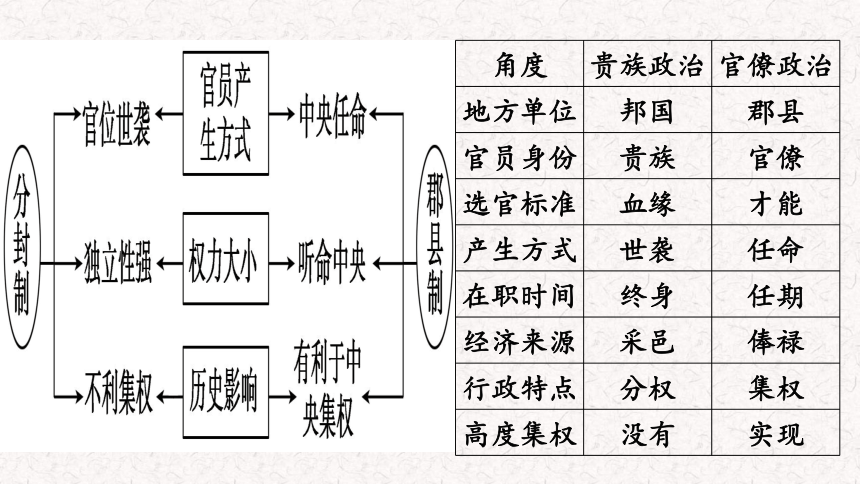

角度

贵族政治

官僚政治

地方单位

邦国

郡县

官员身份

贵族

官僚

选官标准

血缘

才能

产生方式

世袭

任命

在职时间

终身

任期

经济来源

采邑

俸禄

行政特点

分权

集权

高度集权

没有

实现

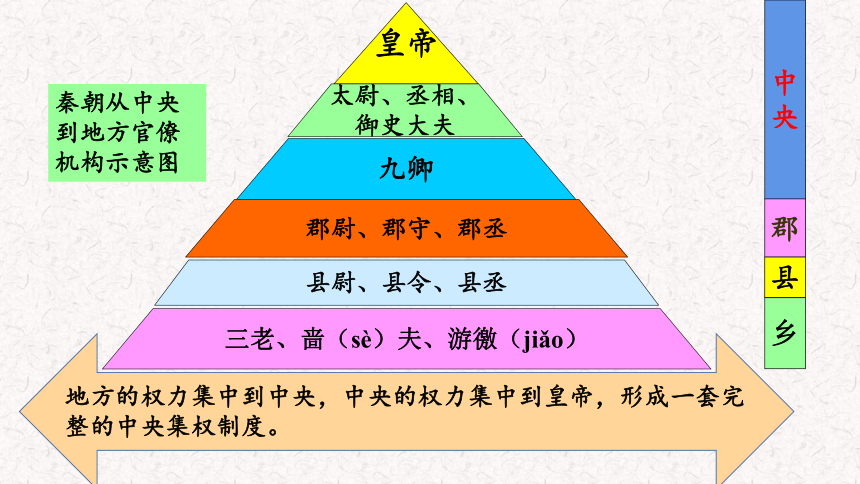

皇帝

太尉、丞相、

御史大夫

九卿

郡尉、郡守、郡丞

县尉、县令、县丞

三老、啬(sè)夫、游徼(jiǎo)

秦朝从中央到地方官僚机构示意图

中

央

郡

县

乡

地方的权力集中到中央,中央的权力集中到皇帝,形成一套完整的中央集权制度。

秦朝规定十里一亭,五里一邮,邮属于亭的下级机构。具体将文书等传送到具体地方和人家的人员叫做“步传”。这些“步传”也往往由需体格强壮,行止轻捷的担任,特别是负责传递公文的必须是特定的人员担任。

秦朝的文书分为急行文书和普通文书两种,皇帝的命令和军事情报属于急行文书,必须立即传达,而普通文书也必须当日送出。不同的文书用不同的书法书写,如简册用大篆小篆,符传用刻符,印玺用缪篆,幡书用鸟书,公府文书用隶书。

以秦国小篆为统一文字,后又出现了更为简便的隶书。秦不仅统一了文字的字形和字体,还统一了官职、法律、名物等方面的用语。

齐

楚

燕

赵

魏

秦

汉武帝雄才大略,宰相便退处无权。外朝九卿,直接向内廷听受指令。这样一来,皇帝的私人秘书尚书的权就大了。……照理,宰相早就是皇宫里的代表人,他该就是副皇帝;现在皇帝不把宰相做皇室代表人,而在皇宫里另设一个大司马大将军来专帮皇帝的忙,如是就变成了外面有宰相,内面有大司马大将军,皇宫和朝廷就易发生冲突。当时一称“外廷”,一称“内朝”。

——钱穆《中国历代政治得失》

皇

帝

中

朝

外

朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九

卿

决策机构

执行机构

有事上报

中外朝

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——范晔《后汉书·仲长统列传》

(皇帝)要求把政权引渡到自己的卧榻之侧,所以尚书台权力提高,中央政府的权力就要减低,总理国家庶政的三公便变成‘坐而论道’的闲员了。

——翦伯赞

皇

帝

中书省

尚书省

决策

门下省

审议

执行

决策机构

执行机构

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

皇

帝

三司

枢密院

财政

中书门下(政事堂)

三司使

御前会议

台谏

同平章事(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

行政

军政

监察

二府三司

三省六部

元:一省制

中书省最高长官为中书令,太子充任。其下有左右丞相各一人,“统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。

——《元史》

元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有壅,况三省乎?”

——《元史·高鸣传》

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

1380年,朱元璋感到胡惟庸是极大威胁,以“擅权枉法”罪将其处死,牵连被杀的官员贵族达3万余人,史称“胡狱”。

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣实时核奏,将犯人陵迟,全家处死。

——《皇明祖训》

概念:丞相、宰相

丞相:周代礼乐制度下,熟悉贵族礼仪并指导诸侯的人称为“相礼”,简称“相”。“丞”指“辅助”。后来,“丞相”成为协助皇帝管理一切军国大事的职官。各时代官职名称不同。

宰相:“宰”指周代贵族祭祀负责宰杀分配牲牛的人,后泛指公卿的管家。后来“宰相”演变为对辅佐君主并掌握国家最高权力的官员的一种俗称,不是具体的官名。

一人之下,万人之上。掌丞天子,助理万机。

丞相有所请求,皇帝无不应允。皇帝非常尊重丞相。凡丞相进见,皇帝得离坐;丞相病重,皇帝得亲临问疾,并遣使送药;丞相死后,移归私第,皇帝车驾往吊,并赐棺,赐葬地,赐冥器等。

我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

军机处

南书房

内阁

养心殿

汉唐宰相大多出自世家大族,朝堂之上可以坐着与皇帝议论国家大事,谓之“坐而论道”。宋朝时,大臣多出自科举,已无“坐而论道”的资格,在皇帝面前必须直立奏对。

在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。

——吴晗

秦汉到明清官员姿势的变化图

秦

汉

唐

宋

元

明

清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信

削弱相权

相权一分为三

分割宰相行政权,军权,财权

相权扩大

相权消失

君主专制的演进示意图

君权

相权

六部

军机处

顶峰

主父偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”

——《汉书》

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

——王勃《滕王阁序》

中央

郡

县

郡

县

王国

监察州

公元前106年,汉武帝设立十三州部,每一州部为一监察区,设置刺史对辖区监察。

农民

起义

中央

郡

县

州

东汉末年,黄巾起义席卷北部中国,已非一群小小的郡守所能镇压,朝廷不得不派出九卿出任州牧,授予兵权、财权和行政权和农民军对抗。汉末刘表为荆州牧,袁绍为冀州牧。监察州变为行政机构,形成“州-郡-县”

三级制。

(刘)焉牧益土,造帝服于岷峨;袁绍取冀,下制书于燕朔;刘表制南,郊天祀地;魏祖据兖[yǎn],遂构皇业。汉之殄[tiǎn]灭,祸源于此。

——刘昭《续汉志》

“安史之乱”后,唐代宗实行节度使制度,地方节度使掌握政权、兵权、财权大权,割据一方。在唐后期,河北三镇的57个节度使中真正由朝廷任命的只有4人。内地许多节度使也效法,各占一方,唐朝统一局面破坏,形成了“藩镇割据”的局面,后来五代十国是藩镇割据的延续。严重威胁中央集权统治。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

宋

辛弃疾

阶

段

朝代

地方制度(措施)

对中央集权影响

形成

秦

郡县制

加

强

巩

固

汉初

郡国并行

削

弱

武帝

推恩令

加

强

完善

唐

节度使,发展为藩镇割据

削

弱

加

强

宋

收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税

加强;但三冗;

积贫积弱

新

发

展

元

行省制,宣慰司,宣政院辖地

加强,重大变革,

省制开端

明

废行省,设三司

加

强

清

督抚制度

加

强

趋势:中央权力不断加强;

地方权力不断削弱

中国古代的中央集权制度,从其产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。如果这一制度被削弱,此国家准出问题。传统农业对水利有着更多的依赖,从大禹治水到清代多次治理黄河,无不集中了大量的人力物力,这是靠一家一户的小农无法实现的……秦凭借从中央到地方较为完善的统治机构,做到了“书同文”。文字统一对形成共同的文化认同和民族认同,对中国的民族融合、国家统一、疆域拓展、历史延续,都起着不可替代的作用。

“君主专制”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁;主要特征是皇帝个人的专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财政大权都具有独断性和随意性。(主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。主要特征是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性。(主要矛盾:中央vs地方)

开宝中王师围金陵,李后主遣徐铉入朝,对於便殿,述江南事大之礼甚恭,徒以被病,未任朝谒,非敢拒诏。太祖曰:“不须多言,江南有何罪,但天下一家,卧榻之侧,岂可许他人鼾睡。”

——《类说》卷五三引宋杨亿《谈苑》

本课小结

先秦时期的政治体制

秦朝君主专制中央集权的建立

两汉至明清时期行政体制的演变

中国古代政治体制的形成与发展

夏朝的政治体制

商朝的政治体制

西周的政治体制

春秋战国时期的政治体制

皇帝制度

中央官制

地方制度

秦朝的文书行政管理制度

中枢行政体制的演变

地方行政体制的演变

1.中国许多地名和称谓都有悠久的历史。比如山东被称为齐鲁,河北被称为燕赵,山西被称为晋等。这些称谓起源于

( )

A.宗法制度

B.西周分封

C.当地地理特征

D.古代地名

解析:山东在西周分封制下有鲁国与齐国两个诸侯国,位于今天河北省的两个封国是燕赵两国,位于山西的诸侯国是晋国,所以选择B项。

答案:B

2.《汉书》记载:“秦遂并兼四海。以为周制微弱,终为诸侯所丧……”为此秦开创了

( )

A.郡县制

B.皇帝制

C.三公九卿制

D.分封制

解析:西周后期,大国争霸,战争四起,传统的政治秩序受到冲击,出现了“礼崩乐坏”的局面,而这些都是分封制的弊端带来的必然结果。秦王朝建立后,为了加强中央集权,在全国范围内推行了郡县制。故选A项。

答案:A

3.徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要是指( )

A.废除宗法制

B.采取郡国并行制

C.加强皇帝制

D.实行三公九卿制

解析:本题的关键是抓住关键语“取周秦之制而兼用之”,可见汉高祖采用郡国并行制。汉高祖认为秦朝“前世之弊”在于废分封,行郡县,一旦农民起义,无人勤王,导致速亡。宗法制从西周以来一直是古代中国重要的政治制度,A项错误;汉承秦制,C、D两项错误。B项符合题意。

答案:B

4.有学者认为,从三公九卿制到三省六部制的演变,是政治文明的一大进步。从制度变革层面看,这里的“进步”是指( )

A.中央机构行政效率提高

B.决策程序趋于规范化

C.社会阶层的流动性增强

D.分权制衡限制了皇权

解析:A项没有体现出“制度变革”,故A项错误;三省六部制下,中书省和门下省分别负责草拟、审议政令,都是决策机构,决策程序由一个机构转变为两个机构,体现了决策程序趋于规范化,故B项正确。

答案:B

5.据说明太祖曾经写诗一首描述自己的辛劳:“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。”为解决上述问题,明太祖

( )

A.设置殿阁大学士以备顾问

B.选拔翰林院官员入值文渊阁

C.授予内阁大学士以票拟权

D.设六部分理全国政务

解析:通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,六部是没资格分理全国政务的,只有皇帝有资格。选拔翰林院官员入值文渊阁、授予内阁大学士以票拟权均不是明太祖朱元璋的措施,设置殿阁大学士以备顾问来解决皇帝的辛劳才是明太祖的措施。故选A项。

答案:A

第1课

中国古代政治制度的形成与发展

君民社稷

修齐治平

传位

禹

传位

尧

舜

以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

在夏商时代的方国、部落联盟里,附属国和夏商王朝之间基本上处于平等的联合状态。附属国是对旧有的方国氏族原地认定,并把它们纳入商王朝的统治之下。这些附属国它们有自己的国君、官吏、疆域。

——摘自晁福林《夏商西周社会史》

诸侯义务:政治上:听命天子,朝觐述职。军事上:镇守疆土,随从作战。经济上:交纳贡赋。

诸侯权力:世袭领有封土,在封土内再分封,高度自主的行政权力(设置官员、建立武装、征派赋役等)

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

“鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。”

——钱穆

封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——顾炎武

武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,

弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记·周本纪》

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

?????????

——袁行霈等主编《中华文明》

我们知道周王当时所能直接统治的只有王畿之地。……王畿之外,周室先后封立了很多诸侯国,诸侯对王室的义务不过按期纳贡朝觐,出兵助王征伐,以及救济畿内的灾患而已。诸侯国的内政几乎完全自主,而王室开国初年的武王成王过去以后,诸侯对王室的义务也就成了具文(徒有形式而无实际作用的空文)。

——白寿彝《中国通史》

天子适诸候曰巡狩,诸候朝于天子曰述职。……一不朝,则贬其爵;再不朝,同削其地;三不朝,则六移之。

——《孟子·告子》

(公元前707年)(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

秦惠文君“十三年(前325年)四月戊午,君为王。”

——《史记》

厉王虐,国人谤王。

——《国语·周语》

“国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之”

——《孟子·梁惠王下》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

秦朝形势图

战国形势图

皇帝独尊

创制与“皇帝”有关的一系列专用称号,如皇帝自称“朕”,命称“制”,令称“诏”,印称“玺”。“皇帝”成为我国君主专制社会最高统治者的专有称谓。

皇权至上

“天下之事无小大皆决于上”,丞相和诸大臣听命于皇帝,一切政治、军事、法律事务的决定权都在皇帝手中。

皇位世袭

废除子议父、臣议君的“谥法”,自称“始皇帝”,后世以二世、三世计,以至“传之无穷”。

统一天下

德盖三皇

功过五帝

三公

丞

相

百官之长,统领百官;丞相府是行政中枢所在

御史大夫

副丞相,协理国政,掌管图籍文书,监察百官

太

尉

最高武官,掌军事

九卿

奉

常

宗庙礼仪教化

郎

中

令

宫中警卫

卫

尉

宫门警卫

太

仆

宫廷车马

廷

尉

司法、首都警卫

典

客

少数民族

宗

正

皇室宗族

治粟内史

租税、

财政

少

府

皇家财政、官府手工业

郡守

县令、县长

三老、啬夫等

角度

贵族政治

官僚政治

地方单位

邦国

郡县

官员身份

贵族

官僚

选官标准

血缘

才能

产生方式

世袭

任命

在职时间

终身

任期

经济来源

采邑

俸禄

行政特点

分权

集权

高度集权

没有

实现

皇帝

太尉、丞相、

御史大夫

九卿

郡尉、郡守、郡丞

县尉、县令、县丞

三老、啬(sè)夫、游徼(jiǎo)

秦朝从中央到地方官僚机构示意图

中

央

郡

县

乡

地方的权力集中到中央,中央的权力集中到皇帝,形成一套完整的中央集权制度。

秦朝规定十里一亭,五里一邮,邮属于亭的下级机构。具体将文书等传送到具体地方和人家的人员叫做“步传”。这些“步传”也往往由需体格强壮,行止轻捷的担任,特别是负责传递公文的必须是特定的人员担任。

秦朝的文书分为急行文书和普通文书两种,皇帝的命令和军事情报属于急行文书,必须立即传达,而普通文书也必须当日送出。不同的文书用不同的书法书写,如简册用大篆小篆,符传用刻符,印玺用缪篆,幡书用鸟书,公府文书用隶书。

以秦国小篆为统一文字,后又出现了更为简便的隶书。秦不仅统一了文字的字形和字体,还统一了官职、法律、名物等方面的用语。

齐

楚

燕

赵

魏

秦

汉武帝雄才大略,宰相便退处无权。外朝九卿,直接向内廷听受指令。这样一来,皇帝的私人秘书尚书的权就大了。……照理,宰相早就是皇宫里的代表人,他该就是副皇帝;现在皇帝不把宰相做皇室代表人,而在皇宫里另设一个大司马大将军来专帮皇帝的忙,如是就变成了外面有宰相,内面有大司马大将军,皇宫和朝廷就易发生冲突。当时一称“外廷”,一称“内朝”。

——钱穆《中国历代政治得失》

皇

帝

中

朝

外

朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九

卿

决策机构

执行机构

有事上报

中外朝

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——范晔《后汉书·仲长统列传》

(皇帝)要求把政权引渡到自己的卧榻之侧,所以尚书台权力提高,中央政府的权力就要减低,总理国家庶政的三公便变成‘坐而论道’的闲员了。

——翦伯赞

皇

帝

中书省

尚书省

决策

门下省

审议

执行

决策机构

执行机构

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

皇

帝

三司

枢密院

财政

中书门下(政事堂)

三司使

御前会议

台谏

同平章事(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

行政

军政

监察

二府三司

三省六部

元:一省制

中书省最高长官为中书令,太子充任。其下有左右丞相各一人,“统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。

——《元史》

元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有壅,况三省乎?”

——《元史·高鸣传》

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

1380年,朱元璋感到胡惟庸是极大威胁,以“擅权枉法”罪将其处死,牵连被杀的官员贵族达3万余人,史称“胡狱”。

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣实时核奏,将犯人陵迟,全家处死。

——《皇明祖训》

概念:丞相、宰相

丞相:周代礼乐制度下,熟悉贵族礼仪并指导诸侯的人称为“相礼”,简称“相”。“丞”指“辅助”。后来,“丞相”成为协助皇帝管理一切军国大事的职官。各时代官职名称不同。

宰相:“宰”指周代贵族祭祀负责宰杀分配牲牛的人,后泛指公卿的管家。后来“宰相”演变为对辅佐君主并掌握国家最高权力的官员的一种俗称,不是具体的官名。

一人之下,万人之上。掌丞天子,助理万机。

丞相有所请求,皇帝无不应允。皇帝非常尊重丞相。凡丞相进见,皇帝得离坐;丞相病重,皇帝得亲临问疾,并遣使送药;丞相死后,移归私第,皇帝车驾往吊,并赐棺,赐葬地,赐冥器等。

我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

军机处

南书房

内阁

养心殿

汉唐宰相大多出自世家大族,朝堂之上可以坐着与皇帝议论国家大事,谓之“坐而论道”。宋朝时,大臣多出自科举,已无“坐而论道”的资格,在皇帝面前必须直立奏对。

在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。

——吴晗

秦汉到明清官员姿势的变化图

秦

汉

唐

宋

元

明

清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信

削弱相权

相权一分为三

分割宰相行政权,军权,财权

相权扩大

相权消失

君主专制的演进示意图

君权

相权

六部

军机处

顶峰

主父偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”

——《汉书》

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

——王勃《滕王阁序》

中央

郡

县

郡

县

王国

监察州

公元前106年,汉武帝设立十三州部,每一州部为一监察区,设置刺史对辖区监察。

农民

起义

中央

郡

县

州

东汉末年,黄巾起义席卷北部中国,已非一群小小的郡守所能镇压,朝廷不得不派出九卿出任州牧,授予兵权、财权和行政权和农民军对抗。汉末刘表为荆州牧,袁绍为冀州牧。监察州变为行政机构,形成“州-郡-县”

三级制。

(刘)焉牧益土,造帝服于岷峨;袁绍取冀,下制书于燕朔;刘表制南,郊天祀地;魏祖据兖[yǎn],遂构皇业。汉之殄[tiǎn]灭,祸源于此。

——刘昭《续汉志》

“安史之乱”后,唐代宗实行节度使制度,地方节度使掌握政权、兵权、财权大权,割据一方。在唐后期,河北三镇的57个节度使中真正由朝廷任命的只有4人。内地许多节度使也效法,各占一方,唐朝统一局面破坏,形成了“藩镇割据”的局面,后来五代十国是藩镇割据的延续。严重威胁中央集权统治。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

宋

辛弃疾

阶

段

朝代

地方制度(措施)

对中央集权影响

形成

秦

郡县制

加

强

巩

固

汉初

郡国并行

削

弱

武帝

推恩令

加

强

完善

唐

节度使,发展为藩镇割据

削

弱

加

强

宋

收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税

加强;但三冗;

积贫积弱

新

发

展

元

行省制,宣慰司,宣政院辖地

加强,重大变革,

省制开端

明

废行省,设三司

加

强

清

督抚制度

加

强

趋势:中央权力不断加强;

地方权力不断削弱

中国古代的中央集权制度,从其产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。如果这一制度被削弱,此国家准出问题。传统农业对水利有着更多的依赖,从大禹治水到清代多次治理黄河,无不集中了大量的人力物力,这是靠一家一户的小农无法实现的……秦凭借从中央到地方较为完善的统治机构,做到了“书同文”。文字统一对形成共同的文化认同和民族认同,对中国的民族融合、国家统一、疆域拓展、历史延续,都起着不可替代的作用。

“君主专制”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁;主要特征是皇帝个人的专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财政大权都具有独断性和随意性。(主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。主要特征是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性。(主要矛盾:中央vs地方)

开宝中王师围金陵,李后主遣徐铉入朝,对於便殿,述江南事大之礼甚恭,徒以被病,未任朝谒,非敢拒诏。太祖曰:“不须多言,江南有何罪,但天下一家,卧榻之侧,岂可许他人鼾睡。”

——《类说》卷五三引宋杨亿《谈苑》

本课小结

先秦时期的政治体制

秦朝君主专制中央集权的建立

两汉至明清时期行政体制的演变

中国古代政治体制的形成与发展

夏朝的政治体制

商朝的政治体制

西周的政治体制

春秋战国时期的政治体制

皇帝制度

中央官制

地方制度

秦朝的文书行政管理制度

中枢行政体制的演变

地方行政体制的演变

1.中国许多地名和称谓都有悠久的历史。比如山东被称为齐鲁,河北被称为燕赵,山西被称为晋等。这些称谓起源于

( )

A.宗法制度

B.西周分封

C.当地地理特征

D.古代地名

解析:山东在西周分封制下有鲁国与齐国两个诸侯国,位于今天河北省的两个封国是燕赵两国,位于山西的诸侯国是晋国,所以选择B项。

答案:B

2.《汉书》记载:“秦遂并兼四海。以为周制微弱,终为诸侯所丧……”为此秦开创了

( )

A.郡县制

B.皇帝制

C.三公九卿制

D.分封制

解析:西周后期,大国争霸,战争四起,传统的政治秩序受到冲击,出现了“礼崩乐坏”的局面,而这些都是分封制的弊端带来的必然结果。秦王朝建立后,为了加强中央集权,在全国范围内推行了郡县制。故选A项。

答案:A

3.徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要是指( )

A.废除宗法制

B.采取郡国并行制

C.加强皇帝制

D.实行三公九卿制

解析:本题的关键是抓住关键语“取周秦之制而兼用之”,可见汉高祖采用郡国并行制。汉高祖认为秦朝“前世之弊”在于废分封,行郡县,一旦农民起义,无人勤王,导致速亡。宗法制从西周以来一直是古代中国重要的政治制度,A项错误;汉承秦制,C、D两项错误。B项符合题意。

答案:B

4.有学者认为,从三公九卿制到三省六部制的演变,是政治文明的一大进步。从制度变革层面看,这里的“进步”是指( )

A.中央机构行政效率提高

B.决策程序趋于规范化

C.社会阶层的流动性增强

D.分权制衡限制了皇权

解析:A项没有体现出“制度变革”,故A项错误;三省六部制下,中书省和门下省分别负责草拟、审议政令,都是决策机构,决策程序由一个机构转变为两个机构,体现了决策程序趋于规范化,故B项正确。

答案:B

5.据说明太祖曾经写诗一首描述自己的辛劳:“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。”为解决上述问题,明太祖

( )

A.设置殿阁大学士以备顾问

B.选拔翰林院官员入值文渊阁

C.授予内阁大学士以票拟权

D.设六部分理全国政务

解析:通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,六部是没资格分理全国政务的,只有皇帝有资格。选拔翰林院官员入值文渊阁、授予内阁大学士以票拟权均不是明太祖朱元璋的措施,设置殿阁大学士以备顾问来解决皇帝的辛劳才是明太祖的措施。故选A项。

答案:A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理