2021-2022学年中图版(2019)必修第二册5.2 协调人地关系与可持续发展 课件(共12张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年中图版(2019)必修第二册5.2 协调人地关系与可持续发展 课件(共12张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 15:56:50 | ||

图片预览

文档简介

(共12张PPT)

第二节 协调人地关系与可持续发展

运用资料,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

课程标准

1.结合区域资料,理解人类对区域人地关系的演变的认识。(区域认知)

2.树立正确的自然观、发展观与环境观,并能结合地理实践活动,为区域发展提供可行性措施。(综合思维)

3.结合具体案例,分析可持续发展的途径。(人地协调观)

目标导引

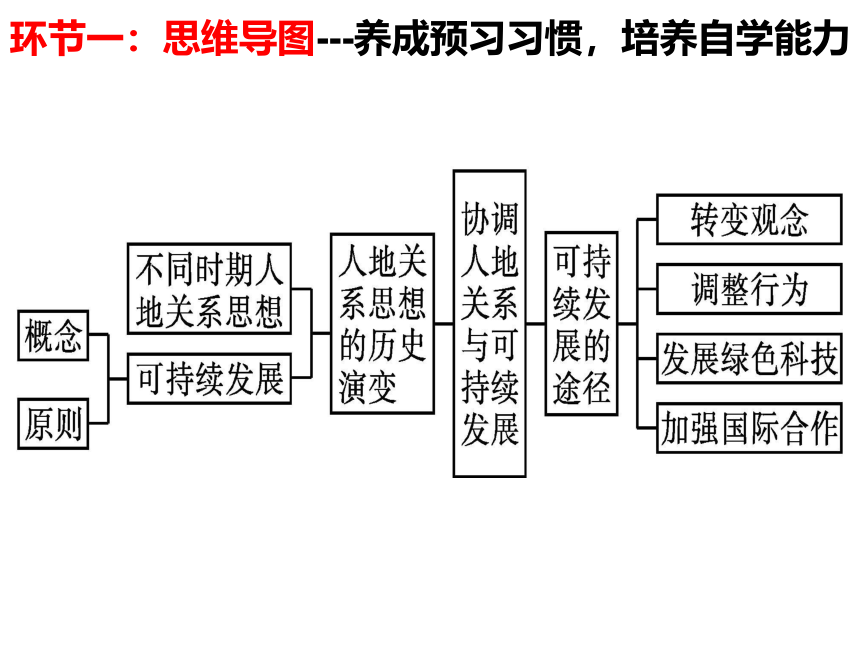

环节一:思维导图---养成预习习惯,培养自学能力

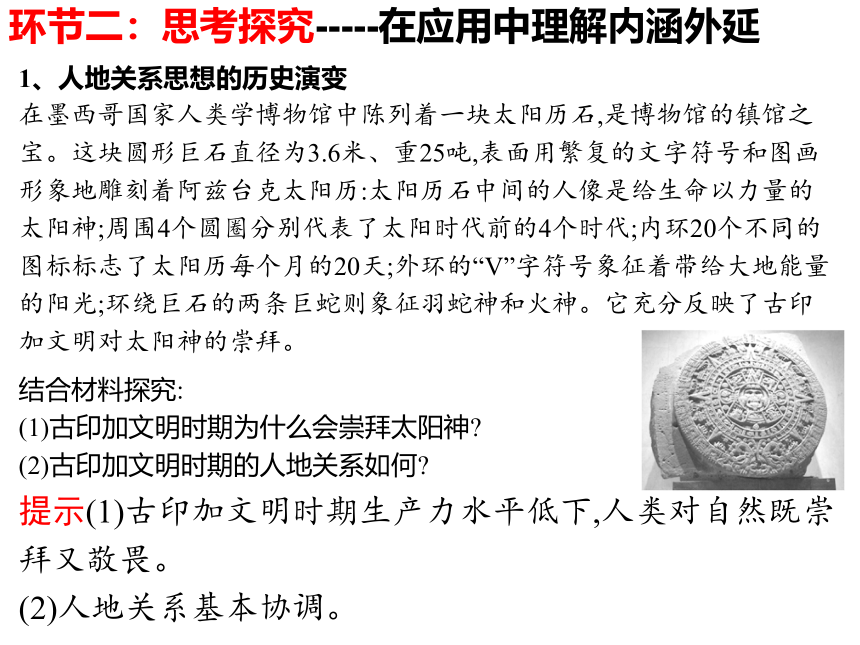

1、人地关系思想的历史演变

在墨西哥国家人类学博物馆中陈列着一块太阳历石,是博物馆的镇馆之宝。这块圆形巨石直径为3.6米、重25吨,表面用繁复的文字符号和图画形象地雕刻着阿兹台克太阳历:太阳历石中间的人像是给生命以力量的太阳神;周围4个圆圈分别代表了太阳时代前的4个时代;内环20个不同的图标标志了太阳历每个月的20天;外环的“V”字符号象征着带给大地能量的阳光;环绕巨石的两条巨蛇则象征羽蛇神和火神。它充分反映了古印加文明对太阳神的崇拜。

环节二:思考探究-----在应用中理解内涵外延

结合材料探究:

(1)古印加文明时期为什么会崇拜太阳神?

(2)古印加文明时期的人地关系如何?

提示(1)古印加文明时期生产力水平低下,人类对自然既崇拜又敬畏。

(2)人地关系基本协调。?

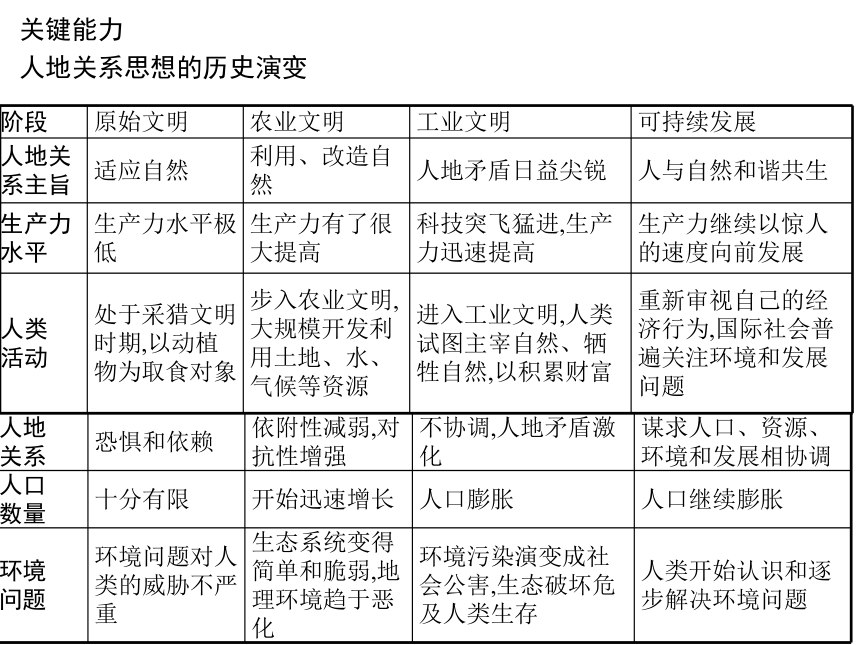

关键能力

人地关系思想的历史演变

阶段

原始文明

农业文明

工业文明

可持续发展

人地关

系主旨

适应自然

利用、改造自然

人地矛盾日益尖锐

人与自然和谐共生

生产力

水平

生产力水平极低

生产力有了很大提高

科技突飞猛进,生产力迅速提高

生产力继续以惊人的速度向前发展

人类

活动

处于采猎文明时期,以动植物为取食对象

步入农业文明,大规模开发利用土地、水、气候等资源

进入工业文明,人类试图主宰自然、牺牲自然,以积累财富

重新审视自己的经济行为,国际社会普遍关注环境和发展问题

人地

关系

恐惧和依赖

依附性减弱,对抗性增强

不协调,人地矛盾激化

谋求人口、资源、环境和发展相协调

人口

数量

十分有限

开始迅速增长

人口膨胀

人口继续膨胀

环境

问题

环境问题对人类的威胁不严重

生态系统变得简单和脆弱,地理环境趋于恶化

环境污染演变成社会公害,生态破坏危及人类生存

人类开始认识和逐步解决环境问题

2、可持续发展的内涵和原则

2019年9月21—22日,生态环保领域顶级盛会——2019世界经济与环境大会在北京隆重举行。大会主题为“共建生态产业未来,共推经济高质量发展”,大会由国家官员、多国政要、驻华使馆代表、丝路沿线区域政府代表、世界500强企业代表以及业界权威、专家院士共同组成。

(1)大会的召开体现了可持续发展的哪个原则?

(2)世界经济与环境大会的主题体现了可持续发展的哪些内涵?

环节二:思考探究-----在应用中理解内涵外延

提示(1)共同性原则。

(2)经济可持续发展和生态可持续发展。

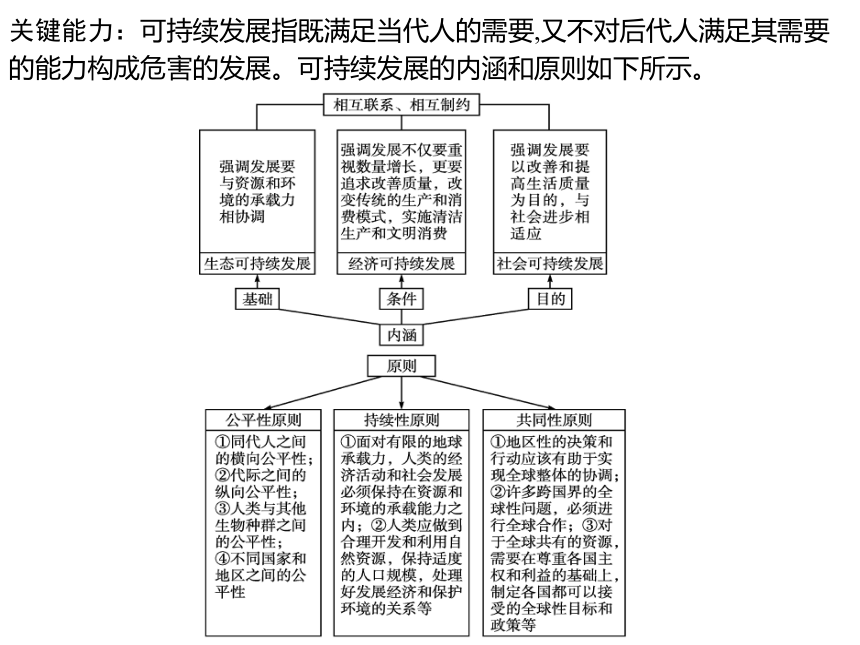

关键能力:可持续发展指既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展的内涵和原则如下所示。

3、可持续发展的途径

青田县,地处浙江省东南部,瓯江中下游,有“九山半水半分田”之称。青田县也拥有世界农业遗产——青田稻鱼共生系统,该系统被联合国粮农组织评为“全球农业文化遗产保护项目”。农民在山脚下用泥土堆起田埂,引溪水灌溉稻田,田鱼啄食杂草与小虫,在稻田里自然生长。下图为青田县稻田养鱼示意图。

(1)“稻鱼共生”生产方式体现了生态可持续发展的理念,说明其具体表现。

(2)“稻鱼共生”系统作为一种环境友好的农业技术,可能对当地产生哪些积极影响?

环节二:思考探究-----在应用中理解内涵外延

提示(1)水稻田为田鱼提供生存环境、食物;田鱼为水稻除草、吞食害虫、耕田松土;稻鱼共生减少化肥、农药和饲料的投入等。

(2)提高稻鱼产量,提高经济效益,提高收入,增加就业机会;利于文化传承,保护当地的生态环境等。

关键能力

1.传统观念与可持续发展观念的区别

观念

传统观念

可持续发展观念

消费观

鼓励消费以刺激生产

改变传统的生产方式和消费模式,生产时尽量少投入、多产出,消费时尽可能多利用、少排放

发展观

发展就是经济增长,GDP是唯一衡量标志

经济增长只是发展的一部分,追求社会进步、人民生活水平的提高和人的全面发展,其中包括环境质量的改善、人与人关系的和谐、精神修养的提高、社会风尚的改善、科技进步

资源观

自然资源是无限的,其价格只反映开发利用所耗费的劳动,忽视资源本身的价值

要求人类重新认识和评价自然对人类的价值,并在经济核算系统中加以考虑

环境观

只认识到自然资源的价值,忽视自然环境的价值

要达到具有可持续意义的经济增长,必须重视能源和原料的使用方式,以减少损失、杜绝浪费,并尽量不让废弃物进入环境,以减轻对环境造成的压力

伦理

道德观

人类是自然界的中心,是使万物臣服的精灵

人类只是自然界食物链上的一个环节,必须与其他生物保持和谐与平衡的关系

2.对环境产生影响的三种行为

社会行为

政府行为

市场行为

公众行为

含义

概念

国家的管理行为

各种市场主体,包括企业和个人在市场规律的支配下,进行商品生产和交换的行为

公众在日常生活中的行为

行为

主体

国家及其各级的各种组织机构

市场主体,如企业、个人等

公众

行为

举例

制定政策、法律、法规、发展计划并组织实施

商品生产、商品交换

消费、居家休闲、旅游

社会行为

政府行为

市场行为

公众行为

环境效应

其政策和规划行为,尤其是涉及资源开发利用或经济发展的规划行为,往往对环境产生长远而深刻的影响

企业的生产活动一般会直接造成环境污染和生态破坏

公众造成的环境问题比重增大,加剧了固体废弃物污染

调整

行为

目标

依靠政策、法规、机制保障

全面推进清洁生产

调整价值观和生活习惯

举例

落实环保法律;建立环境发展综合决策机制;计算区域资源环境承载力;加强资源开发利用管理;预防为主,严控污染发生;加强对产品的环境监督管理;发展环保产业

变末端治理为全过程清洁生产;科学管理;兼顾经济、社会、环境三个目标;统一策划企业发展战略;减少流通领域的浪费;环境行为标准融入员工的考评、奖惩机制

选用环保产品;垃圾分装;减少过度包装;倡导俭朴生活;参与环保活动;普及环保知识

方法技巧

实施循环经济的重要途径

项 目

含 义

循环经济

?

项 目

含 义

实现循

环经济

的途径

工业

清洁

生产

在产品生产过程和预期消费中,既能合理利用自然资源,把对人类环境的危害减至最小,又能充分满足人类的需要,是社会经济效益最大的一种模式。它的含义包括三个方面的内容:一是清洁的能源,二是清洁的生产过程,三是清洁的产品

农业

生态

农业

用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥以生态经济效益促进持续增产的农业经营方式

当堂检测

ACCCD

CAAAC

BCC

14(1)内蒙古有丰富的天然草场,乳畜业发达,奶源充足;内蒙古污染较少,奶源质量好;当地有廉价劳动力;全国经济迅速发展,市场广阔;交通运输的发展。

(2)产业规模小;缺乏核心竞争力;产业链短,产品附加值低;缺乏品牌意识,与国际差距大。

(3)树立品牌意识;延长产业链,提高产品附加值;加大产品结构的调整力度,创新科学技术,加大新材料、新工艺的研发;开发新的市场;加强国际交流与合作等。

第二节 协调人地关系与可持续发展

运用资料,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

课程标准

1.结合区域资料,理解人类对区域人地关系的演变的认识。(区域认知)

2.树立正确的自然观、发展观与环境观,并能结合地理实践活动,为区域发展提供可行性措施。(综合思维)

3.结合具体案例,分析可持续发展的途径。(人地协调观)

目标导引

环节一:思维导图---养成预习习惯,培养自学能力

1、人地关系思想的历史演变

在墨西哥国家人类学博物馆中陈列着一块太阳历石,是博物馆的镇馆之宝。这块圆形巨石直径为3.6米、重25吨,表面用繁复的文字符号和图画形象地雕刻着阿兹台克太阳历:太阳历石中间的人像是给生命以力量的太阳神;周围4个圆圈分别代表了太阳时代前的4个时代;内环20个不同的图标标志了太阳历每个月的20天;外环的“V”字符号象征着带给大地能量的阳光;环绕巨石的两条巨蛇则象征羽蛇神和火神。它充分反映了古印加文明对太阳神的崇拜。

环节二:思考探究-----在应用中理解内涵外延

结合材料探究:

(1)古印加文明时期为什么会崇拜太阳神?

(2)古印加文明时期的人地关系如何?

提示(1)古印加文明时期生产力水平低下,人类对自然既崇拜又敬畏。

(2)人地关系基本协调。?

关键能力

人地关系思想的历史演变

阶段

原始文明

农业文明

工业文明

可持续发展

人地关

系主旨

适应自然

利用、改造自然

人地矛盾日益尖锐

人与自然和谐共生

生产力

水平

生产力水平极低

生产力有了很大提高

科技突飞猛进,生产力迅速提高

生产力继续以惊人的速度向前发展

人类

活动

处于采猎文明时期,以动植物为取食对象

步入农业文明,大规模开发利用土地、水、气候等资源

进入工业文明,人类试图主宰自然、牺牲自然,以积累财富

重新审视自己的经济行为,国际社会普遍关注环境和发展问题

人地

关系

恐惧和依赖

依附性减弱,对抗性增强

不协调,人地矛盾激化

谋求人口、资源、环境和发展相协调

人口

数量

十分有限

开始迅速增长

人口膨胀

人口继续膨胀

环境

问题

环境问题对人类的威胁不严重

生态系统变得简单和脆弱,地理环境趋于恶化

环境污染演变成社会公害,生态破坏危及人类生存

人类开始认识和逐步解决环境问题

2、可持续发展的内涵和原则

2019年9月21—22日,生态环保领域顶级盛会——2019世界经济与环境大会在北京隆重举行。大会主题为“共建生态产业未来,共推经济高质量发展”,大会由国家官员、多国政要、驻华使馆代表、丝路沿线区域政府代表、世界500强企业代表以及业界权威、专家院士共同组成。

(1)大会的召开体现了可持续发展的哪个原则?

(2)世界经济与环境大会的主题体现了可持续发展的哪些内涵?

环节二:思考探究-----在应用中理解内涵外延

提示(1)共同性原则。

(2)经济可持续发展和生态可持续发展。

关键能力:可持续发展指既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展的内涵和原则如下所示。

3、可持续发展的途径

青田县,地处浙江省东南部,瓯江中下游,有“九山半水半分田”之称。青田县也拥有世界农业遗产——青田稻鱼共生系统,该系统被联合国粮农组织评为“全球农业文化遗产保护项目”。农民在山脚下用泥土堆起田埂,引溪水灌溉稻田,田鱼啄食杂草与小虫,在稻田里自然生长。下图为青田县稻田养鱼示意图。

(1)“稻鱼共生”生产方式体现了生态可持续发展的理念,说明其具体表现。

(2)“稻鱼共生”系统作为一种环境友好的农业技术,可能对当地产生哪些积极影响?

环节二:思考探究-----在应用中理解内涵外延

提示(1)水稻田为田鱼提供生存环境、食物;田鱼为水稻除草、吞食害虫、耕田松土;稻鱼共生减少化肥、农药和饲料的投入等。

(2)提高稻鱼产量,提高经济效益,提高收入,增加就业机会;利于文化传承,保护当地的生态环境等。

关键能力

1.传统观念与可持续发展观念的区别

观念

传统观念

可持续发展观念

消费观

鼓励消费以刺激生产

改变传统的生产方式和消费模式,生产时尽量少投入、多产出,消费时尽可能多利用、少排放

发展观

发展就是经济增长,GDP是唯一衡量标志

经济增长只是发展的一部分,追求社会进步、人民生活水平的提高和人的全面发展,其中包括环境质量的改善、人与人关系的和谐、精神修养的提高、社会风尚的改善、科技进步

资源观

自然资源是无限的,其价格只反映开发利用所耗费的劳动,忽视资源本身的价值

要求人类重新认识和评价自然对人类的价值,并在经济核算系统中加以考虑

环境观

只认识到自然资源的价值,忽视自然环境的价值

要达到具有可持续意义的经济增长,必须重视能源和原料的使用方式,以减少损失、杜绝浪费,并尽量不让废弃物进入环境,以减轻对环境造成的压力

伦理

道德观

人类是自然界的中心,是使万物臣服的精灵

人类只是自然界食物链上的一个环节,必须与其他生物保持和谐与平衡的关系

2.对环境产生影响的三种行为

社会行为

政府行为

市场行为

公众行为

含义

概念

国家的管理行为

各种市场主体,包括企业和个人在市场规律的支配下,进行商品生产和交换的行为

公众在日常生活中的行为

行为

主体

国家及其各级的各种组织机构

市场主体,如企业、个人等

公众

行为

举例

制定政策、法律、法规、发展计划并组织实施

商品生产、商品交换

消费、居家休闲、旅游

社会行为

政府行为

市场行为

公众行为

环境效应

其政策和规划行为,尤其是涉及资源开发利用或经济发展的规划行为,往往对环境产生长远而深刻的影响

企业的生产活动一般会直接造成环境污染和生态破坏

公众造成的环境问题比重增大,加剧了固体废弃物污染

调整

行为

目标

依靠政策、法规、机制保障

全面推进清洁生产

调整价值观和生活习惯

举例

落实环保法律;建立环境发展综合决策机制;计算区域资源环境承载力;加强资源开发利用管理;预防为主,严控污染发生;加强对产品的环境监督管理;发展环保产业

变末端治理为全过程清洁生产;科学管理;兼顾经济、社会、环境三个目标;统一策划企业发展战略;减少流通领域的浪费;环境行为标准融入员工的考评、奖惩机制

选用环保产品;垃圾分装;减少过度包装;倡导俭朴生活;参与环保活动;普及环保知识

方法技巧

实施循环经济的重要途径

项 目

含 义

循环经济

?

项 目

含 义

实现循

环经济

的途径

工业

清洁

生产

在产品生产过程和预期消费中,既能合理利用自然资源,把对人类环境的危害减至最小,又能充分满足人类的需要,是社会经济效益最大的一种模式。它的含义包括三个方面的内容:一是清洁的能源,二是清洁的生产过程,三是清洁的产品

农业

生态

农业

用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥以生态经济效益促进持续增产的农业经营方式

当堂检测

ACCCD

CAAAC

BCC

14(1)内蒙古有丰富的天然草场,乳畜业发达,奶源充足;内蒙古污染较少,奶源质量好;当地有廉价劳动力;全国经济迅速发展,市场广阔;交通运输的发展。

(2)产业规模小;缺乏核心竞争力;产业链短,产品附加值低;缺乏品牌意识,与国际差距大。

(3)树立品牌意识;延长产业链,提高产品附加值;加大产品结构的调整力度,创新科学技术,加大新材料、新工艺的研发;开发新的市场;加强国际交流与合作等。

同课章节目录

- 第一章 人口分布、迁移与合理容量

- 第一节 人口分布的特点及影响因素

- 第二节 人口迁移的特点及影响因素

- 第三节 资源环境承载力与人口合理容量

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇内部的空间结构

- 第二节 地域文化与城乡景观

- 第三节 不同地区城镇化的过程和特点

- 第三章 产业区位选择

- 第一节 农业区位因素

- 第二节 工业区位因素

- 第三节 服务业区位因素

- 第四节 运输方式和交通布局与区域发展的关系

- 第四章 国土开发与保护

- 第一节 京津冀协同发展的地理背景

- 第二节 国家海洋权益与海洋发展战略

- 第三节 南海诸岛与钓鱼岛及其附属岛屿

- 第四节 地理信息技术的应用

- 第五章 人类面临的环境问题与可持续发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 协调人地关系与可持续发展