【备考2022】高考历史一轮 第10讲中国特色社会主义道路的探索——新时期的中国导学案(含三年高考真题)

文档属性

| 名称 | 【备考2022】高考历史一轮 第10讲中国特色社会主义道路的探索——新时期的中国导学案(含三年高考真题) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-19 10:03:19 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第10讲中国特色社会主义道路的探索——新时期的中国导学案

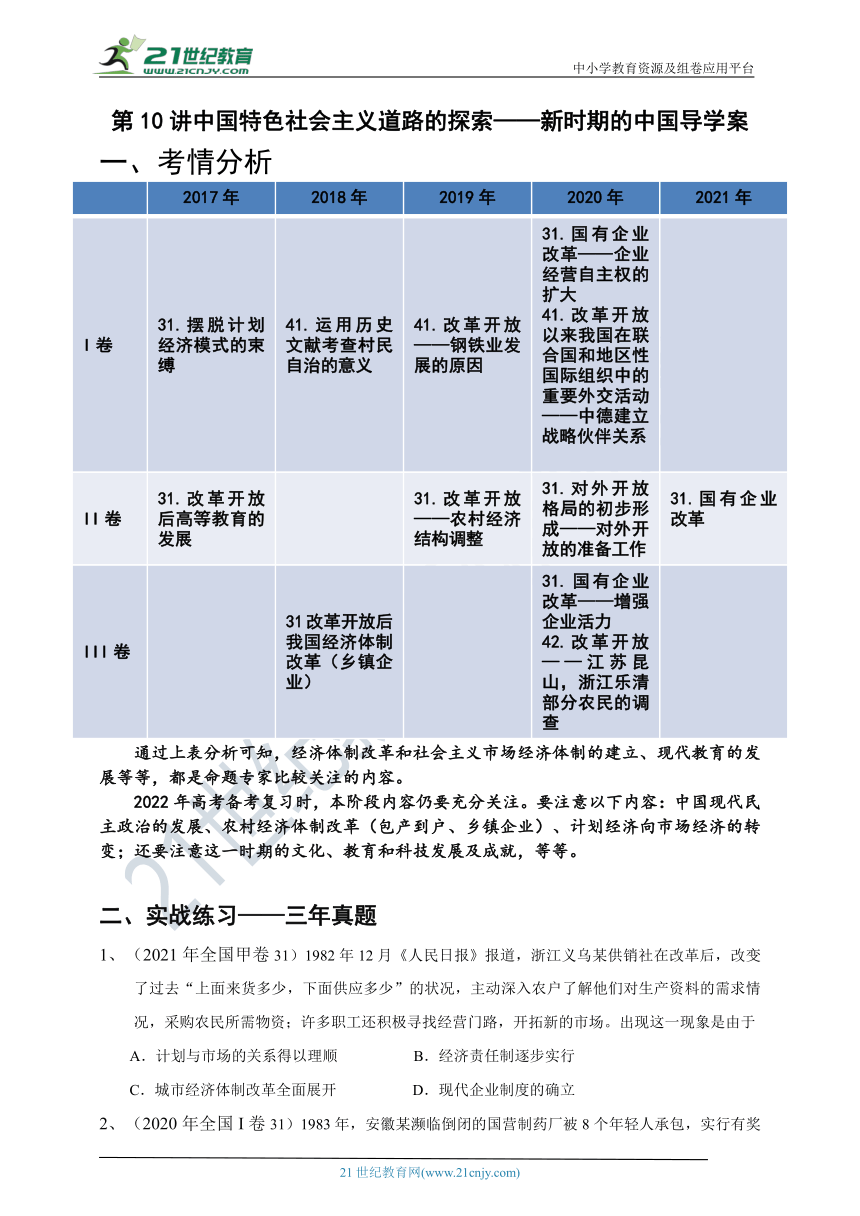

一、考情分析

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

I卷

31.摆脱计划经济模式的束缚

41.运用历史文献考查村民自治的意义

41.改革开放——钢铁业发展的原因

31.国有企业改革——企业经营自主权的扩大41.改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动——中德建立战略伙伴关系

II卷

31.改革开放后高等教育的发展

31.改革开放——农村经济结构调整

31.对外开放格局的初步形成——对外开放的准备工作

31.国有企业改革

III卷

31改革开放后我国经济体制改革(乡镇企业)

国有企业改革——增强企业活力42.改革开放——江苏昆山,浙江乐清部分农民的调查

通过上表分析可知,经济体制改革和社会主义市场经济体制的建立、现代教育的发展等等,都是命题专家比较关注的内容。

2022年高考备考复习时,本阶段内容仍要充分关注。要注意以下内容:中国现代民主政治的发展、农村经济体制改革(包产到户、乡镇企业)、计划经济向市场经济的转变;还要注意这一时期的文化、教育和科技发展及成就,等等。

二、实战练习——三年真题

1、(2021年全国甲卷31)1982年12月《人民日报》报道,浙江义乌某供销社在改革后,改变了过去“上面来货多少,下面供应多少”的状况,主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资;许多职工还积极寻找经营门路,开拓新的市场。出现这一现象是由于

A.计划与市场的关系得以理顺

B.经济责任制逐步实行

C.城市经济体制改革全面展开

D.现代企业制度的确立

2、(2020年全国I卷31)1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出

A.市场经济体制在全国逐步建立

B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化

D.企业的经营自主权逐渐扩大

3、(2020年全国II卷31)1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料,主要是为了讨论

A.增强国营企业活力

B.积极利用外资和先进技术

C.建立市场经济体制

D.调整优先发展重工业战略

4、(2020年全国III卷31)1983年,北京四个最大的百货商场与北京市第一商业局签订合同,规定:超额完成利润承包额的,超额部分国家与商场对半分成;完不成利润承包额的,差额部分由企业利润留成和浮动工资弥补。这反映出

A.企业活力逐步得到增强

B.国企改革全面展开

C.市场经济体制目标确立

D.现代企业制度建立

5、(2019年全国II卷31)1979~1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还牧,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策( )

A.推动了农村经济结构的调整

B.加快了私营企业发展

C.完善了家庭联产承包责任制

D.健全了市场经济体制

6、(2020年全国I卷41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》等

材料二

1993年,德国实施“新亚洲政策”,十分重视发展与中国的关系。德国企业认为在中国“差不多所有行业都有前景”,纷纷进军中国市场。1998年,德国总理施罗德将实现外交政策“正常化”作为重要目标,对外不依附于任何国家,谋求世界政治大国地位,并与中国共同“推动世界经济出现多元认同”。中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位,扩大各自在国际上的活动余地,并促进世界和平、安全和稳定。2004年,中德在中欧全面战略伙伴关系框架内建立“具有全球责任的中德战略伙伴”关系,中德关系发展到了新的高度。

——摘编自吴友法《德国现当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。(6分)

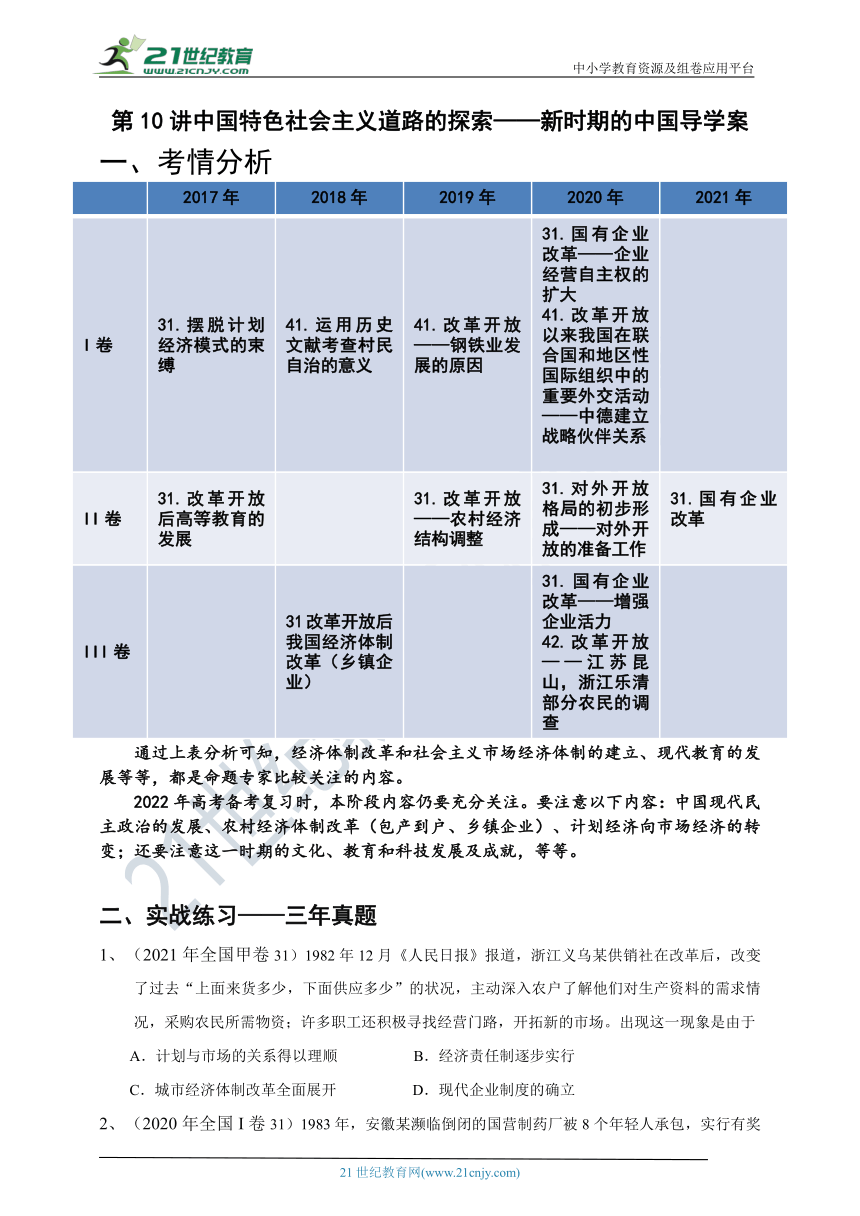

7、(2019年全国I卷41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

表2

1950~1980年部分国家钢产量变化表

(单位:万吨)

年份

中国

美国

苏联

日本

1950

61

8785

2733

484

1955

285

10617

4527

941

1965

1223

11926

9102

4116

1975

2390

10582

14134

10231

1980

3712

10080

14800

11141

——摘编自《1949~1984中国工业的发展统计资料》

材料二

20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4002万吨,1986年达到5205万吨,至2002年达到18224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%.钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

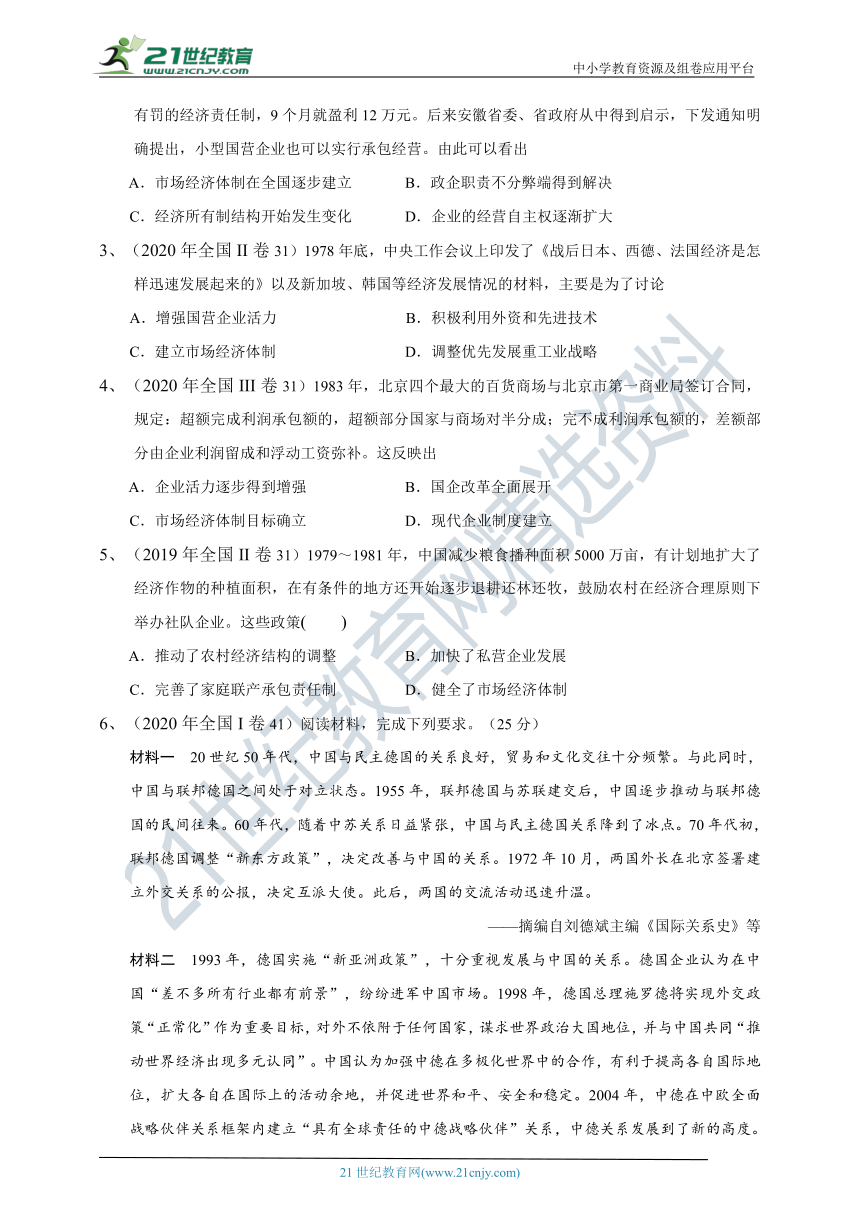

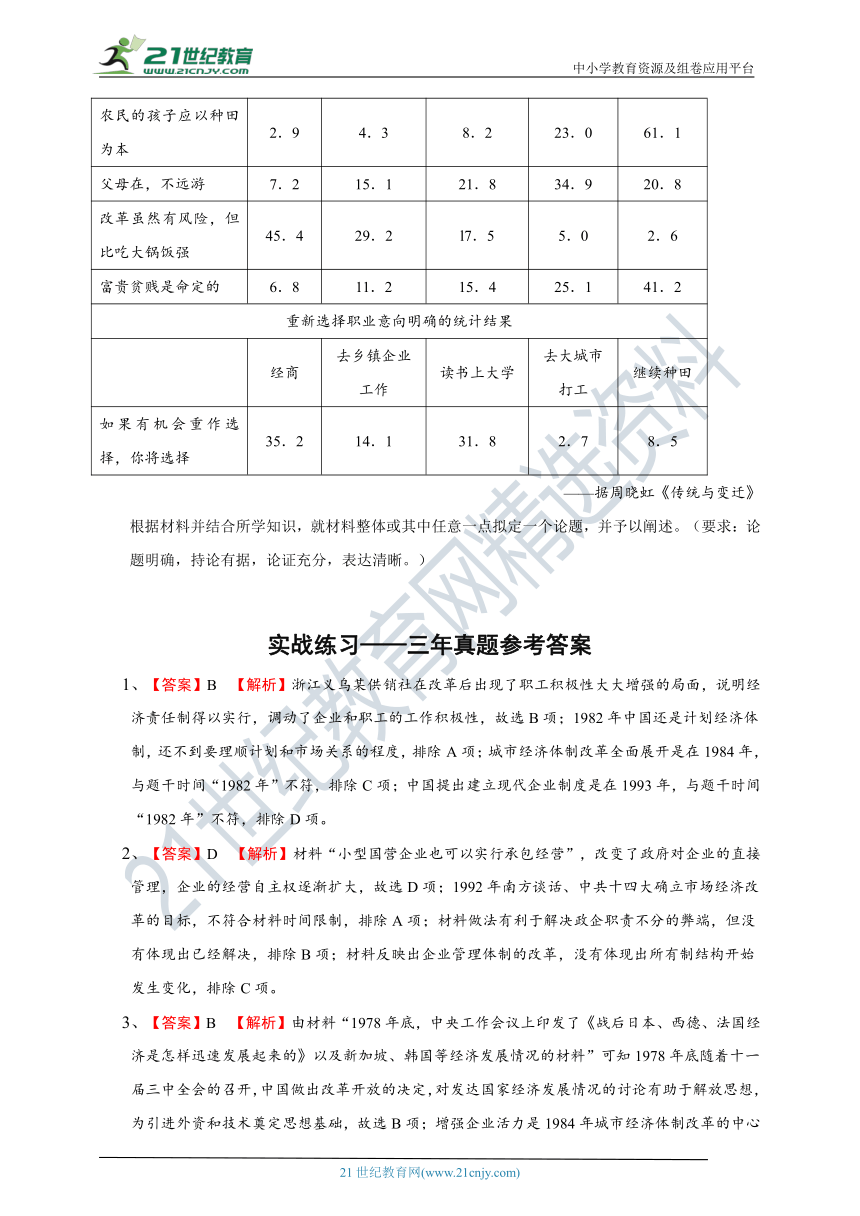

8、(2020年全国III卷42)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表1摘自1995年7~8月对江苏昆山,浙江乐清的部分农民进行的调查统计,调查对象中近60%为18~35岁的青壮年。

表1

1995年7~8月江苏昆山,浙江乐清部分农民调查统计

单位:%

选择意向明确的统计结果

你是否同意以下说法

很赞同

比较赞同

说不准

不太赞同

很不赞同

农民的孩子应以种田为本

2.9

4.3

8.2

23.0

61.1

父母在,不远游

7.2

15.1

21.8

34.9

20.8

改革虽然有风险,但比吃大锅饭强

45.4

29.2

l7.5

5.0

2.6

富贵贫贱是命定的

6.8

11.2

15.4

25.1

41.2

重新选择职业意向明确的统计结果

经商

去乡镇企业工作

读书上大学

去大城市打工

继续种田

如果有机会重作选择,你将选择

35.2

14.1

31.8

2.7

8.5

——据周晓虹《传统与变迁》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

实战练习——三年真题参考答案

1、【答案】B

【解析】浙江义乌某供销社在改革后出现了职工积极性大大增强的局面,说明经济责任制得以实行,调动了企业和职工的工作积极性,故选B项;1982年中国还是计划经济体制,还不到要理顺计划和市场关系的程度,排除A项;城市经济体制改革全面展开是在1984年,与题干时间“1982年”不符,排除C项;中国提出建立现代企业制度是在1993年,与题干时间“1982年”不符,排除D项。

2、【答案】D

【解析】材料“小型国营企业也可以实行承包经营”,改变了政府对企业的直接管理,企业的经营自主权逐渐扩大,故选D项;1992年南方谈话、中共十四大确立市场经济改革的目标,不符合材料时间限制,排除A项;材料做法有利于解决政企职责不分的弊端,但没有体现出已经解决,排除B项;材料反映出企业管理体制的改革,没有体现出所有制结构开始发生变化,排除C项。

3、【答案】B

【解析】由材料“1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料”可知1978年底随着十一届三中全会的召开,中国做出改革开放的决定,对发达国家经济发展情况的讨论有助于解放思想,为引进外资和技术奠定思想基础,故选B项;增强企业活力是1984年城市经济体制改革的中心内容,时间不符,排除A项;1992年中共十四大,提出建立社会主义市场经济体制的改革目标,时间不符,排除C项;材料中并未提及中国工业结构的调整,排除D项。

4、【答案】A

【解析】据材料“超额完成利润承包额的,超额部分国家与商场对半分成;完不成利润承包额的,差额部分由企业利润留成和浮动工资弥补”说明企业自负盈亏,表明业经营自主权的扩大和企业活力逐步得到增强,故选

A项;国企改革全面展开是从1984年开始,材料中北京企业改革属于个例不属于全面展开,排除B项;市场经济体制目标是在1992年中共十四大上确立,与题目时间不符,排除

C项;1992年中共十四大上确立了深化国企改革的目标是建立现代企业制度,与题目时间不符,排除D项。

5、【答案】A

【解析】由材料“1979~1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还收,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业”可知国家在贯彻落实家庭联产承包责任制的基础上,对农村经济结构的调整,故选A项;1979~1981年中国实行以公有制为主导的计划经济体制,私营企业发展与材料不符,排除B项;“完善了”表述过于绝对,材料时间只是刚实行的几年,1982年关于农村工作的一号文件进一步稳固和完善家庭联产承包责任制,排除C项;社会主义市场经济体制初步建立于21世纪初期,与题干时间不符,排除D项。

6、【答案】(1)变化:中国与民主德国从交往密切到降温、冷淡,与联邦德国从对立到实现关系正常化。

原因:50年代,在冷战格局下,中国和民主德国同属社会主义阵营,联邦德国外交依附美国;中苏关系恶化,民主德国紧跟苏联;中国与美国关系逐步走向正常化,联邦德国调整对中国的政策。

(2)中国改革开放,经济发展迅速,市场潜力巨大,国际影响力显著提高,积极参与国际事务;德国统一,经济发达,对中国市场有巨大需求,寻求政治大国地位;两国都积极推动世界多极化。

(3)坚持发展经济,增强国家实力;坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系的基本准则;求同存异,摒弃冷战思维;奉行多边外交,推动全球化。

7、【答案】(1)趋势:美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。

日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。

苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。

中国:快速增长。

原因:美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。

日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,经济发展减速。

苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。中国:重视发展重工业。

(2)原因:经济体制改革推进,现代企业制度逐步建立;现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

8、【答案】(略)

【解析】首先认真阅读材料信息,把握材料答题要求(就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述)和答题范围(根据材料并结合所学知识),例根据材料“赞同改革虽然有风险,但比吃大锅饭强占45.4%和如果有机会重作选择,你将选择商业的占比35.2%”可得出改革开放逐步带动了人们思想的转变这一论题;其次,从所学结合改革开放后我国农村及城市经济体制改革的内容及影响、对外开放格局的形成,社会主义市场经济体制的提出与发展等相关史实展开论述;最后,论证表述成文并总结,得出结论。注意题目要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。

三、历史阶段特征

1978年——至今,社会主义现代化建设新时期。具体特征如下:

政治上:

1.拨乱反正,平反冤假错案。

1978年,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》,否定了“两个凡是”,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线。1978年,十一届三中全会召开和党的工作重心转移;三大路线(政治路线、思想路线和组织路线)的确定。此后开始大规模平反冤假错案。

2.建立和完善民主政治,依法治国。

恢复和发展三大政治制度;加强立法,形成社会主义法律体系;提出“依法治国”;实行基层民主制度建设尝试。

3.提出“一国两制”构想,祖国统一大业大步迈进:

1979年全国人大发表《告台湾同胞书》和两岸停火;1980年两岸交往坚冰逐步打破;1981年叶剑英提出祖国统一九条方针;20世纪80年代邓小平提出“一国两制”伟大构想并写入政府工作报告;1987年两岸三通实现;1992年两岸达成“九二共识”;1993年汪辜会谈;1997年和1999年香港和澳门分别回归。

外交上:推进全面开放,接轨世界,进行广泛的交流和合作。

1.反对霸权主义和维护世界和平,为建立国际新秩序而斗争。

2.坚持对外开放的政策在和平共处五项基本原则基础上,同任何国家发展友好合作关系

一是与西方大国开展不结盟的和平外交;努力构建战略协作关系(伙伴关系或互惠关系)。二是重视和第三世界国家发展关系。三是积极开展与周边国家的睦邻友好关系。

3.以联合国为中心的多边外交。

4.积极参与地区性国际组织的外交活动

经济上:特色中国社会主义建设取得了巨大成就。

1.对内实行经济体制改革,以经济建设为中心

(1)在农村实行家庭联产承包责任制,创办乡镇企业和非农产业。

(2)城市实行国有企业改革。20世纪80年代国有企业改革核心是增强企业活力,实行政企分开、所有权和经营权分开,实行厂长(经理)负责制;20c90年代后建立以股份制为主要形式现代企业制度

(3)1992年南方谈话和中共十四大提出建立社会主义市场经济体制。

通过改革,单一公有制经济变为公有制为主体、多种经济成份并存,社会主义市场经济体制初步建立。农村经济全面振兴,推动区域经济均衡发展和共同富裕。工业现代化建设巨大进展。

2.对外开放,接轨世界

经济特区设立,沿海开放城市的开放,沿海经济开放区;海南成为经济特区;上海浦东的开发开放;2001年,正式加入世界贸易组织。

社会生活上,衣食住行变化翻天覆地

1.民众生活:吃讲营养,穿讲时尚,住讲舒适。

2.交通运输:铁路、公路密集,民航世界大国。

3.现代通信:2003年年固话、移动电话世界第一。

4.影视与网络:电影走向辉煌的新时代;电视普及,建成广播电视传播网络;20世纪90年代中国接入互联网之后,互联网在中国的发展势头方兴未艾。

四、核心考点梳理

(一)建国以来农村生产关系的四次调整

原因

内容

结果

土地改革

新中国成立后,新解放区还没有进行土地改革,封建的土地所有制严重阻碍了生产力的发展

保护中农和小土地出租者,稳定民族资产阶级,废除地主阶级的封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制

解放了农村生产力,为农业生产的发展开辟了道路

农业合作化

小农经济难以满足国民经济发展的需要革命时期的成功经验证明依靠合作社的统一经营可以形成新的生产力

本着自愿互利的原则,按照积极发展、稳步前进的方针,通过典型示范和逐步推进,把土地等主要生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营

进一步提高了农村生产力

人民公社化

党的一些领导人认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,就越能促进生产力发展

提高公有化程度扩大公有化规模

严重挫伤了生产者的积极性,破坏了农村的生产力

家庭联产承包责任制

党中央正确总结了合作化和人民公社化的经验教训,作出了实行经济体制改革的决策

在坚持土地公有制的前提下,把以实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制作为农村的一项长期经营制度稳定下来

极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产的发展

(二)马克思主义中国化的发展过程

思想体系

解决问题

思想精髓

历史作用

毛泽东思想

中国革命道路;社会主义改造和社会主义建设(革命)

实事求是独立自主群众路线

使中国人民站起来;建立社会主义制度

邓小平理论

什么是社会主义;怎样建设社会主义

解放思想实事求是

使中国人民富起来;开创中国特色社会主义道路

“三个代表”

建设什么样的党、怎样建党(党建)

解放思想实事求是与时俱进

向全面建设小康社会迈进;加快推进社会主义现代化

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第10讲中国特色社会主义道路的探索——新时期的中国导学案

一、考情分析

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

I卷

31.摆脱计划经济模式的束缚

41.运用历史文献考查村民自治的意义

41.改革开放——钢铁业发展的原因

31.国有企业改革——企业经营自主权的扩大41.改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动——中德建立战略伙伴关系

II卷

31.改革开放后高等教育的发展

31.改革开放——农村经济结构调整

31.对外开放格局的初步形成——对外开放的准备工作

31.国有企业改革

III卷

31改革开放后我国经济体制改革(乡镇企业)

国有企业改革——增强企业活力42.改革开放——江苏昆山,浙江乐清部分农民的调查

通过上表分析可知,经济体制改革和社会主义市场经济体制的建立、现代教育的发展等等,都是命题专家比较关注的内容。

2022年高考备考复习时,本阶段内容仍要充分关注。要注意以下内容:中国现代民主政治的发展、农村经济体制改革(包产到户、乡镇企业)、计划经济向市场经济的转变;还要注意这一时期的文化、教育和科技发展及成就,等等。

二、实战练习——三年真题

1、(2021年全国甲卷31)1982年12月《人民日报》报道,浙江义乌某供销社在改革后,改变了过去“上面来货多少,下面供应多少”的状况,主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资;许多职工还积极寻找经营门路,开拓新的市场。出现这一现象是由于

A.计划与市场的关系得以理顺

B.经济责任制逐步实行

C.城市经济体制改革全面展开

D.现代企业制度的确立

2、(2020年全国I卷31)1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出

A.市场经济体制在全国逐步建立

B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化

D.企业的经营自主权逐渐扩大

3、(2020年全国II卷31)1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料,主要是为了讨论

A.增强国营企业活力

B.积极利用外资和先进技术

C.建立市场经济体制

D.调整优先发展重工业战略

4、(2020年全国III卷31)1983年,北京四个最大的百货商场与北京市第一商业局签订合同,规定:超额完成利润承包额的,超额部分国家与商场对半分成;完不成利润承包额的,差额部分由企业利润留成和浮动工资弥补。这反映出

A.企业活力逐步得到增强

B.国企改革全面展开

C.市场经济体制目标确立

D.现代企业制度建立

5、(2019年全国II卷31)1979~1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还牧,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策( )

A.推动了农村经济结构的调整

B.加快了私营企业发展

C.完善了家庭联产承包责任制

D.健全了市场经济体制

6、(2020年全国I卷41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》等

材料二

1993年,德国实施“新亚洲政策”,十分重视发展与中国的关系。德国企业认为在中国“差不多所有行业都有前景”,纷纷进军中国市场。1998年,德国总理施罗德将实现外交政策“正常化”作为重要目标,对外不依附于任何国家,谋求世界政治大国地位,并与中国共同“推动世界经济出现多元认同”。中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位,扩大各自在国际上的活动余地,并促进世界和平、安全和稳定。2004年,中德在中欧全面战略伙伴关系框架内建立“具有全球责任的中德战略伙伴”关系,中德关系发展到了新的高度。

——摘编自吴友法《德国现当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。(6分)

7、(2019年全国I卷41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

表2

1950~1980年部分国家钢产量变化表

(单位:万吨)

年份

中国

美国

苏联

日本

1950

61

8785

2733

484

1955

285

10617

4527

941

1965

1223

11926

9102

4116

1975

2390

10582

14134

10231

1980

3712

10080

14800

11141

——摘编自《1949~1984中国工业的发展统计资料》

材料二

20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4002万吨,1986年达到5205万吨,至2002年达到18224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%.钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

8、(2020年全国III卷42)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表1摘自1995年7~8月对江苏昆山,浙江乐清的部分农民进行的调查统计,调查对象中近60%为18~35岁的青壮年。

表1

1995年7~8月江苏昆山,浙江乐清部分农民调查统计

单位:%

选择意向明确的统计结果

你是否同意以下说法

很赞同

比较赞同

说不准

不太赞同

很不赞同

农民的孩子应以种田为本

2.9

4.3

8.2

23.0

61.1

父母在,不远游

7.2

15.1

21.8

34.9

20.8

改革虽然有风险,但比吃大锅饭强

45.4

29.2

l7.5

5.0

2.6

富贵贫贱是命定的

6.8

11.2

15.4

25.1

41.2

重新选择职业意向明确的统计结果

经商

去乡镇企业工作

读书上大学

去大城市打工

继续种田

如果有机会重作选择,你将选择

35.2

14.1

31.8

2.7

8.5

——据周晓虹《传统与变迁》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

实战练习——三年真题参考答案

1、【答案】B

【解析】浙江义乌某供销社在改革后出现了职工积极性大大增强的局面,说明经济责任制得以实行,调动了企业和职工的工作积极性,故选B项;1982年中国还是计划经济体制,还不到要理顺计划和市场关系的程度,排除A项;城市经济体制改革全面展开是在1984年,与题干时间“1982年”不符,排除C项;中国提出建立现代企业制度是在1993年,与题干时间“1982年”不符,排除D项。

2、【答案】D

【解析】材料“小型国营企业也可以实行承包经营”,改变了政府对企业的直接管理,企业的经营自主权逐渐扩大,故选D项;1992年南方谈话、中共十四大确立市场经济改革的目标,不符合材料时间限制,排除A项;材料做法有利于解决政企职责不分的弊端,但没有体现出已经解决,排除B项;材料反映出企业管理体制的改革,没有体现出所有制结构开始发生变化,排除C项。

3、【答案】B

【解析】由材料“1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料”可知1978年底随着十一届三中全会的召开,中国做出改革开放的决定,对发达国家经济发展情况的讨论有助于解放思想,为引进外资和技术奠定思想基础,故选B项;增强企业活力是1984年城市经济体制改革的中心内容,时间不符,排除A项;1992年中共十四大,提出建立社会主义市场经济体制的改革目标,时间不符,排除C项;材料中并未提及中国工业结构的调整,排除D项。

4、【答案】A

【解析】据材料“超额完成利润承包额的,超额部分国家与商场对半分成;完不成利润承包额的,差额部分由企业利润留成和浮动工资弥补”说明企业自负盈亏,表明业经营自主权的扩大和企业活力逐步得到增强,故选

A项;国企改革全面展开是从1984年开始,材料中北京企业改革属于个例不属于全面展开,排除B项;市场经济体制目标是在1992年中共十四大上确立,与题目时间不符,排除

C项;1992年中共十四大上确立了深化国企改革的目标是建立现代企业制度,与题目时间不符,排除D项。

5、【答案】A

【解析】由材料“1979~1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还收,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业”可知国家在贯彻落实家庭联产承包责任制的基础上,对农村经济结构的调整,故选A项;1979~1981年中国实行以公有制为主导的计划经济体制,私营企业发展与材料不符,排除B项;“完善了”表述过于绝对,材料时间只是刚实行的几年,1982年关于农村工作的一号文件进一步稳固和完善家庭联产承包责任制,排除C项;社会主义市场经济体制初步建立于21世纪初期,与题干时间不符,排除D项。

6、【答案】(1)变化:中国与民主德国从交往密切到降温、冷淡,与联邦德国从对立到实现关系正常化。

原因:50年代,在冷战格局下,中国和民主德国同属社会主义阵营,联邦德国外交依附美国;中苏关系恶化,民主德国紧跟苏联;中国与美国关系逐步走向正常化,联邦德国调整对中国的政策。

(2)中国改革开放,经济发展迅速,市场潜力巨大,国际影响力显著提高,积极参与国际事务;德国统一,经济发达,对中国市场有巨大需求,寻求政治大国地位;两国都积极推动世界多极化。

(3)坚持发展经济,增强国家实力;坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系的基本准则;求同存异,摒弃冷战思维;奉行多边外交,推动全球化。

7、【答案】(1)趋势:美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。

日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。

苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。

中国:快速增长。

原因:美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。

日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,经济发展减速。

苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。中国:重视发展重工业。

(2)原因:经济体制改革推进,现代企业制度逐步建立;现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

8、【答案】(略)

【解析】首先认真阅读材料信息,把握材料答题要求(就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述)和答题范围(根据材料并结合所学知识),例根据材料“赞同改革虽然有风险,但比吃大锅饭强占45.4%和如果有机会重作选择,你将选择商业的占比35.2%”可得出改革开放逐步带动了人们思想的转变这一论题;其次,从所学结合改革开放后我国农村及城市经济体制改革的内容及影响、对外开放格局的形成,社会主义市场经济体制的提出与发展等相关史实展开论述;最后,论证表述成文并总结,得出结论。注意题目要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。

三、历史阶段特征

1978年——至今,社会主义现代化建设新时期。具体特征如下:

政治上:

1.拨乱反正,平反冤假错案。

1978年,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》,否定了“两个凡是”,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线。1978年,十一届三中全会召开和党的工作重心转移;三大路线(政治路线、思想路线和组织路线)的确定。此后开始大规模平反冤假错案。

2.建立和完善民主政治,依法治国。

恢复和发展三大政治制度;加强立法,形成社会主义法律体系;提出“依法治国”;实行基层民主制度建设尝试。

3.提出“一国两制”构想,祖国统一大业大步迈进:

1979年全国人大发表《告台湾同胞书》和两岸停火;1980年两岸交往坚冰逐步打破;1981年叶剑英提出祖国统一九条方针;20世纪80年代邓小平提出“一国两制”伟大构想并写入政府工作报告;1987年两岸三通实现;1992年两岸达成“九二共识”;1993年汪辜会谈;1997年和1999年香港和澳门分别回归。

外交上:推进全面开放,接轨世界,进行广泛的交流和合作。

1.反对霸权主义和维护世界和平,为建立国际新秩序而斗争。

2.坚持对外开放的政策在和平共处五项基本原则基础上,同任何国家发展友好合作关系

一是与西方大国开展不结盟的和平外交;努力构建战略协作关系(伙伴关系或互惠关系)。二是重视和第三世界国家发展关系。三是积极开展与周边国家的睦邻友好关系。

3.以联合国为中心的多边外交。

4.积极参与地区性国际组织的外交活动

经济上:特色中国社会主义建设取得了巨大成就。

1.对内实行经济体制改革,以经济建设为中心

(1)在农村实行家庭联产承包责任制,创办乡镇企业和非农产业。

(2)城市实行国有企业改革。20世纪80年代国有企业改革核心是增强企业活力,实行政企分开、所有权和经营权分开,实行厂长(经理)负责制;20c90年代后建立以股份制为主要形式现代企业制度

(3)1992年南方谈话和中共十四大提出建立社会主义市场经济体制。

通过改革,单一公有制经济变为公有制为主体、多种经济成份并存,社会主义市场经济体制初步建立。农村经济全面振兴,推动区域经济均衡发展和共同富裕。工业现代化建设巨大进展。

2.对外开放,接轨世界

经济特区设立,沿海开放城市的开放,沿海经济开放区;海南成为经济特区;上海浦东的开发开放;2001年,正式加入世界贸易组织。

社会生活上,衣食住行变化翻天覆地

1.民众生活:吃讲营养,穿讲时尚,住讲舒适。

2.交通运输:铁路、公路密集,民航世界大国。

3.现代通信:2003年年固话、移动电话世界第一。

4.影视与网络:电影走向辉煌的新时代;电视普及,建成广播电视传播网络;20世纪90年代中国接入互联网之后,互联网在中国的发展势头方兴未艾。

四、核心考点梳理

(一)建国以来农村生产关系的四次调整

原因

内容

结果

土地改革

新中国成立后,新解放区还没有进行土地改革,封建的土地所有制严重阻碍了生产力的发展

保护中农和小土地出租者,稳定民族资产阶级,废除地主阶级的封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制

解放了农村生产力,为农业生产的发展开辟了道路

农业合作化

小农经济难以满足国民经济发展的需要革命时期的成功经验证明依靠合作社的统一经营可以形成新的生产力

本着自愿互利的原则,按照积极发展、稳步前进的方针,通过典型示范和逐步推进,把土地等主要生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营

进一步提高了农村生产力

人民公社化

党的一些领导人认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,就越能促进生产力发展

提高公有化程度扩大公有化规模

严重挫伤了生产者的积极性,破坏了农村的生产力

家庭联产承包责任制

党中央正确总结了合作化和人民公社化的经验教训,作出了实行经济体制改革的决策

在坚持土地公有制的前提下,把以实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制作为农村的一项长期经营制度稳定下来

极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产的发展

(二)马克思主义中国化的发展过程

思想体系

解决问题

思想精髓

历史作用

毛泽东思想

中国革命道路;社会主义改造和社会主义建设(革命)

实事求是独立自主群众路线

使中国人民站起来;建立社会主义制度

邓小平理论

什么是社会主义;怎样建设社会主义

解放思想实事求是

使中国人民富起来;开创中国特色社会主义道路

“三个代表”

建设什么样的党、怎样建党(党建)

解放思想实事求是与时俱进

向全面建设小康社会迈进;加快推进社会主义现代化

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录