教科版(2017秋) 五年级上册第一单元《光》单元教材解读课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋) 五年级上册第一单元《光》单元教材解读课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 53.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-19 14:18:20 | ||

图片预览

文档简介

【光】单元解读

1

课程标准的变化与【光】单元的修订

2

单元概念发展线索与课程设计思路

3

【光】单元解读——教与学建议

目录

CONTENTS

课程标准的变化与【光】单元的修订

1

对于儿童来说,能看见光吗?

他们真的能看明白吗?

——光是怎样传播的?遇到物体时会如何传播?我们为什么能看见物体?为什么看见水中的物体会有不同?

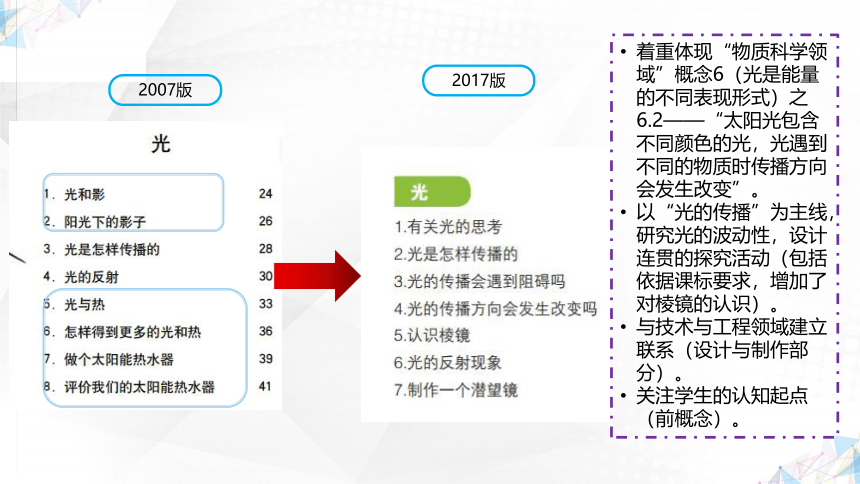

2007版

2017版

【光】单元在两个版本中对比,更加聚焦对光的本质认识,以及光的性质的应用。

用大单元构建的第一轮科学课

2001版课标没有学段划分

用大单元构建的第二轮科学课

2017版课标有学段划分要求

3下【太阳、地球和月球】单元

1.有关“热”的内容移至5下【热】单元(已删去第6课内容)。

2.有关光能及其转换的内容移至6上【能量】单元。

变与

不变

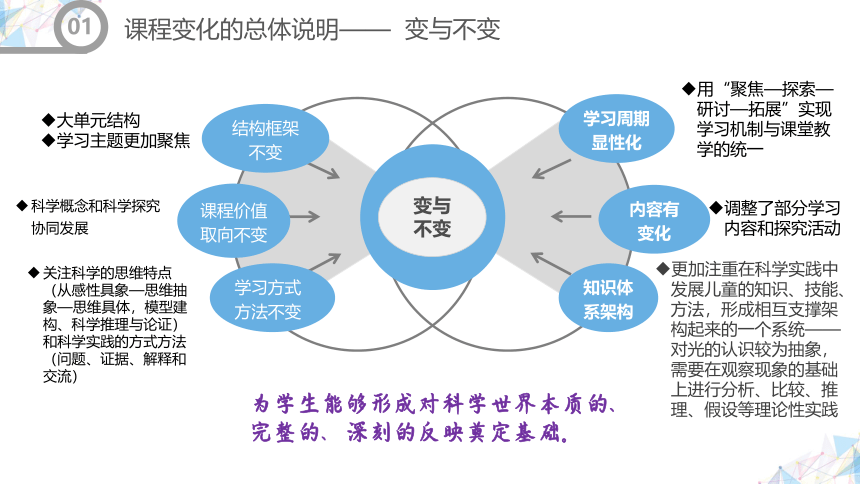

结构框架不变

学习周期显性化

内容有变化

知识体系架构

课程价值取向不变

学习方式方法不变

大单元结构

学习主题更加聚焦

调整了部分学习内容和探究活动

科学概念和科学探究协同发展

用“聚焦—探索—研讨—拓展”实现学习机制与课堂教学的统一

更加注重在科学实践中发展儿童的知识、技能、方法,形成相互支撑架构起来的一个系统——对光的认识较为抽象,需要在观察现象的基础上进行分析、比较、推理、假设等理论性实践

课程变化的总体说明——

01

关注科学的思维特点(从感性具象—思维抽象—思维具体,模型建构、科学推理与论证)和科学实践的方式方法(问题、证据、解释和交流)

变与不变

为学生能够形成对科学世界本质的、完整的、深刻的反映奠定基础。

2007版

2017版

着重体现“物质科学领域”概念6(光是能量的不同表现形式)之6.2——“太阳光包含不同颜色的光,光遇到不同的物质时传播方向会发生改变”。

以“光的传播”为主线,研究光的波动性,设计连贯的探究活动(包括依据课标要求,增加了对棱镜的认识)。

与技术与工程领域建立联系(设计与制作部分)。

关注学生的认知起点(前概念)。

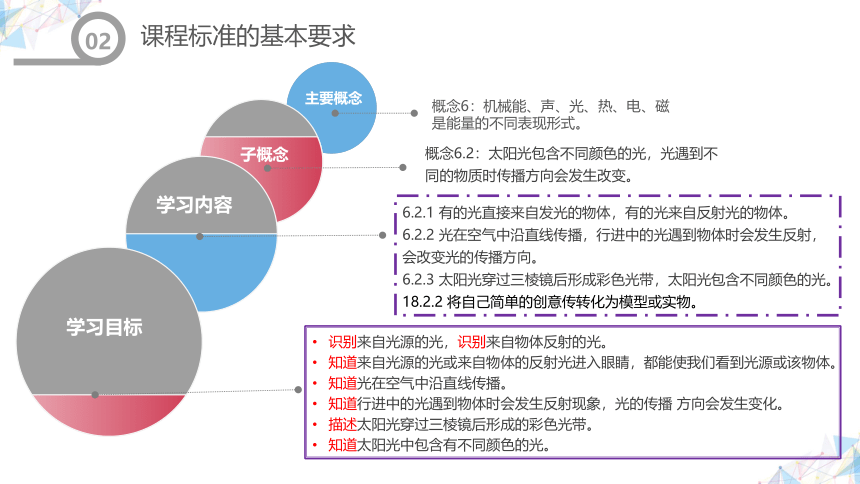

学习目标

学习内容

子概念

识别来自光源的光,识别来自物体反射的光。

知道来自光源的光或来自物体的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或该物体。

知道光在空气中沿直线传播。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播

方向会发生变化。

描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带。

知道太阳光中包含有不同颜色的光。

6.2.1

有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

6.2.3

太阳光穿过三棱镜后形成彩色光带,太阳光包含不同颜色的光。

18.2.2

将自己简单的创意传转化为模型或实物。

主要概念

02

课程标准的基本要求

概念6:机械能、声、光、热、电、磁是能量的不同表现形式。

概念6.2:太阳光包含不同颜色的光,光遇到不同的物质时传播方向会发生改变。

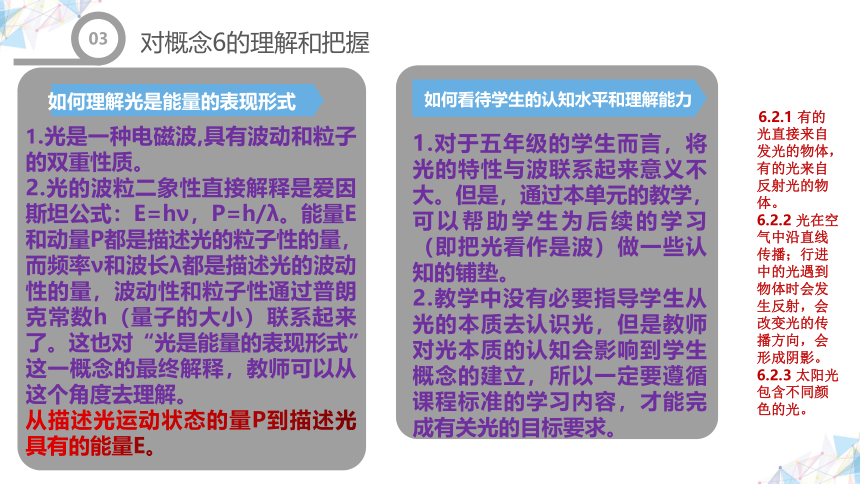

1.光是一种电磁波,具有波动和粒子的双重性质。

2.光的波粒二象性直接解释是爱因斯坦公式:E=hν,P=h/λ。能量E和动量P都是描述光的粒子性的量,而频率ν和波长λ都是描述光的波动性的量,波动性和粒子性通过普朗克常数h(量子的大小)联系起来了。这也对“光是能量的表现形式”这一概念的最终解释,教师可以从这个角度去理解。

从描述光运动状态的量P到描述光具有的能量E。

如何理解光是能量的表现形式

如何看待学生的认知水平和理解能力

1.对于五年级的学生而言,将光的特性与波联系起来意义不大。但是,通过本单元的教学,可以帮助学生为后续的学习(即把光看作是波)做一些认知的铺垫。

2.教学中没有必要指导学生从光的本质去认识光,但是教师对光本质的认知会影响到学生概念的建立,所以一定要遵循课程标准的学习内容,才能完成有关光的目标要求。

对概念6的理解和把握

03

6.2.1

有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。6.2.2

光在空气中沿直线传播;行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向,会形成阴影。6.2.3

太阳光包含不同颜色的光。

单元概念发展线索与课程设计思路

2

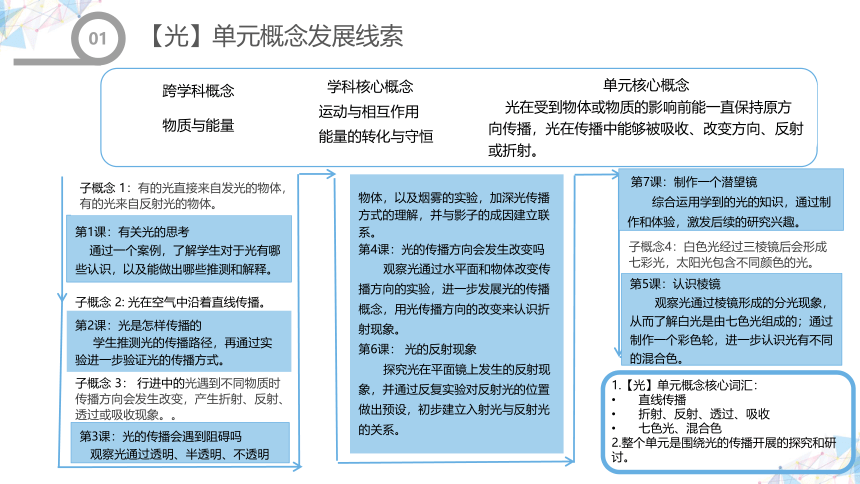

【光】单元概念发展线索

01

单元核心概念

光在受到物体或物质的影响前能一直保持原方向传播,光在传播中能够被吸收、改变方向、反射或折射。

跨学科概念

物质与能量

学科核心概念

运动与相互作用

能量的转化与守恒

子概念

2:

光在空气中沿着直线传播。

第2课:光是怎样传播的

学生推测光的传播路径,再通过实验进一步验证光的传播方式。

子概念

3:

行进中的光遇到不同物质时传播方向会发生改变,产生折射、反射、透过或吸收现象。。

物体,以及烟雾的实验,加深光传播方式的理解,并与影子的成因建立联系。

第4课:光的传播方向会发生改变吗

观察光通过水平面和物体改变传播方向的实验,进一步发展光的传播概念,用光传播方向的改变来认识折射现象。

第6课:

光的反射现象

探究光在平面镜上发生的反射现象,并通过反复实验对反射光的位置做出预设,初步建立入射光与反射光的关系。

子概念4:白色光经过三棱镜后会形成七彩光,太阳光包含不同颜色的光。

第5课:认识棱镜

观察光通过棱镜形成的分光现象,从而了解白光是由七色光组成的;通过制作一个彩色轮,进一步认识光有不同的混合色。

1.【光】单元概念核心词汇:

直线传播

折射、反射、透过、吸收

七色光、混合色

2.整个单元是围绕光的传播开展的探究和研讨。

第1课:有关光的思考

通过一个案例,了解学生对于光有哪些认识,以及能做出哪些推测和解释。

第7课:制作一个潜望镜

综合运用学到的光的知识,通过制作和体验,激发后续的研究兴趣。

子概念

1:有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。

第3课:光的传播会遇到阻碍吗

观察光通过透明、半透明、不透明

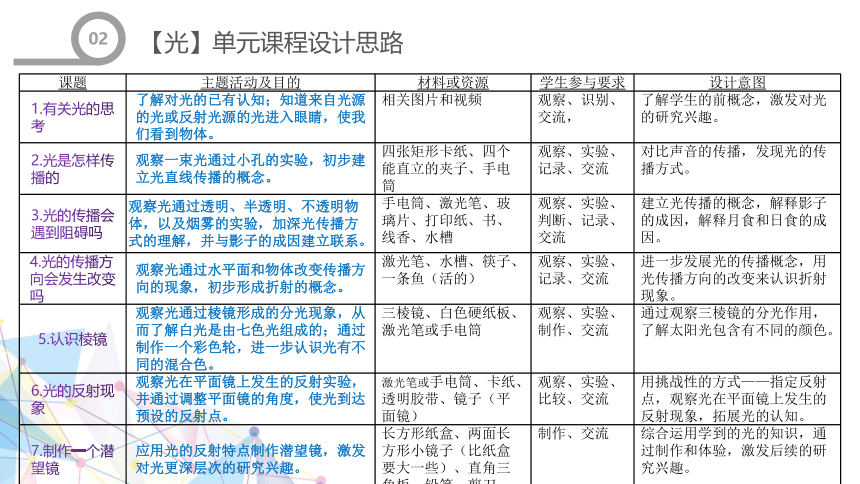

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}课题

主题活动及目的

材料或资源

学生参与要求

设计意图

1.有关光的思考

了解对光的已有认知;知道来自光源的光或反射光源的光进入眼睛,使我们看到物体。

相关图片和视频

观察、识别、交流,

了解学生的前概念,激发对光的研究兴趣。

2.光是怎样传播的

观察一束光通过小孔的实验,初步建立光直线传播的概念。

四张矩形卡纸、四个能直立的夹子、手电筒

观察、实验、记录、交流

对比声音的传播,发现光的传播方式。

3.光的传播会遇到阻碍吗

观察光通过透明、半透明、不透明物体,以及烟雾的实验,加深光传播方式的理解,并与影子的成因建立联系。

手电筒、激光笔、玻璃片、打印纸、书、线香、水槽

观察、实验、判断、记录、交流

建立光传播的概念,解释影子的成因,解释月食和日食的成因。

4.光的传播方向会发生改变吗

观察光通过水平面和物体改变传播方向的现象,初步形成折射的概念。

激光笔、水槽、筷子、一条鱼(活的)

观察、实验、记录、交流

进一步发展光的传播概念,用光传播方向的改变来认识折射现象。

5.认识棱镜

观察光通过棱镜形成的分光现象,从而了解白光是由七色光组成的;通过制作一个彩色轮,进一步认识光有不同的混合色。

三棱镜、白色硬纸板、激光笔或手电筒

观察、实验、制作、交流

通过观察三棱镜的分光作用,了解太阳光包含有不同的颜色。

6.光的反射现象

观察光在平面镜上发生的反射实验,并通过调整平面镜的角度,使光到达预设的反射点。

激光笔或手电筒、卡纸、透明胶带、镜子(平面镜)

观察、实验、比较、交流

用挑战性的方式——指定反射点,观察光在平面镜上发生的反射现象,拓展光的认知。

7.制作一个潜望镜

应用光的反射特点制作潜望镜,激发对光更深层次的研究兴趣。

长方形纸盒、两面长方形小镜子(比纸盒要大一些)、直角三角板、铅笔、剪刀。

制作、交流

综合运用学到的光的知识,通过制作和体验,激发后续的研究兴趣。

【光】单元课程设计思路

02

【光】单元解读

——教与学建议

3

单元首页——科学的观察视角

1.背景:太阳光投射在植物上,利用植物的空隙可见光的传播(路径),地上的光斑即是小孔成像的结果。

光为什么是一束一束的、呈直线投射下来?

如果没有晨雾和树林的遮挡,我们还能看见光束吗?

2.文字:直接揭示本单元学习的主要内容:

没有光,我们还能看到周围的一切吗?

光有什么特性?

光是怎样穿过(透)的?

光在现代科技中有什么应用?

第一课

有关光的思考

(6.2.1)

了解初始想法,关注有关光的问题

1.聚焦对光现象的认知——“光是从哪里来的?我们对光有哪些了解?”

教学中教师可以通过谈话或头脑风暴的方式,了解学生对于光的认知情况——“已经知道了什么,还想知道什么”,并用一张一开的白纸记录学生的相关问题,以便于在后续课的教学中有的放矢,也可为光的学习和总结提供支持。

2.探讨有关光源的问题(课表6.2.1)

教材呈现了对光源和非光源的区分

光源

非光源:月光、镜面反射(镜子、金属等)的光等。

热光源:太阳光、灯光、烛光

冷光源:LED、荧光(萤火虫、发光鱼)

6.2.1

有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。

识别来自光源的光,识别来自物体反射的光。

知道来自光源的光或来自物体的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或该物体。

3.研讨“在黑暗中你能否看到红苹果”

进一步了解学生有关光的前概念水平:通过思考和解释问题,了解学生对于“人是如何看到物体的”是怎样认识的(难点),以及能做出哪些推测和解释。

迷惑性的图片:这张图片渗透的信息——黑暗之中,一个反光的红彤彤的苹果。对于“推测和解释”是挑战。

现象解释:在没有光的情况下“我不能看到这个红苹果,无论我在这个房间待了多长时间”。来自光源的光或来自苹果的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或苹果。当没有光的时候就不会有光线进入我们的眼睛,我们也就永远不会看到这个苹果。

光源

3.研讨“在黑暗中你能否看到红苹果”

进一步了解学生有关光的前概念水平:通过思考和解释问题,了解学生对于“人是如何看到物体的”是怎样认识的以及能做出哪些推测和解释。

迷惑性的图片:这张图片渗透的信息——黑暗之中,一个反光的红彤彤的苹果。对于“推测和解释”是挑战。

现象解释:在没有光的情况下“我不能看到这个红苹果,无论我在这个房间待了多长时间”。来自光源的光或来自苹果的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或苹果。当没有光的时候就不会有光线进入我们的眼睛,我们也就永远不会看到这个苹果。

理论解释:人的眼睛只能对一定波长范围的电磁波,即可见光,作出反应。在这个范围内,人的眼睛接收到的波长不同的光(红光的波长较长,紫光的波长较短),显示出的颜色也不同。拓展:夜视仪(可将本页的上下图片建立联系)

第二课

光是怎样传播的

(6.2.2)

对比声音的传播,发现光的传播特点

【聚焦】

1.“与声音的传播相比,光的传播有什么特点?”——与已知进行比较,更容易发现光的传播特点。

2.图片直观地反映了光和影的关系,渗透光直线传播的意境。(教参中也提及到沈括的《梦溪笔谈》“鸢东则影西,鸢西则影东”。)

【探索】

观察光通过小孔的实验。

实验材料的简单易得

方便操作、现象明显

实验结果可重复

实验记录:画出光的行进路线,用直线

表征即可,这是帮助学生建模的过程。光

的行进路线是看不见的,用直线(可带

箭头)把它显示出来。

【研讨】

获取证据、形成解释、建构概念

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道光在空气中沿直线传播。

我们只能看见苹果,但是看不见光是从苹果反射进入人眼的行进路径。

第三课

光的传播会遇到阻碍吗(6.2.2)

建立光传播的概念,解释月食和日食的成因

【聚焦】

“光能以直线的方式一直传播下去吗?”

【探索】

1.光照射玻璃、纸、书——让光通过透明、半透明、不透明物体,发现光能否通过。

用“能否看清前方物体的细节”,来衡量物体的透明程度。

教学中要帮助学生认识和理解“光从空气进入一种新的介质时,会发生方向改变,即折射、反射等现象”,这也是体现了光的波动性,为概念6.2.2的建构提供证据。

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道光在空气中沿直线传播。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播

方向会发生变化。

【探索】

2.光照射烟尘的探索(以演示实验为主,可以视为拓展内容)

现象:用激光笔照射充满烟(小颗粒)的水槽,可以看到光线有轻微的“跳动”,在光比较强的条件下,还可看见一条清晰的光柱。

原理:丁达尔效应——光的散射现象,即当光通过不均匀介质时,一部分光会偏离原来的方向进行传播,在此的分散质是烟尘。

解释:将水槽和烟看做是一个系统,系统中烟的分布是不均匀的。当光照射到烟上时,光改变了传播方向,我们的肉眼就会看一条光线。光的这种传播现象经常会发生在清晨深林中的光束(教材中已出现2次)、充满烟的水槽中的光线等。

解释:将水槽和烟看做是一个系统,系统中烟的分布是不均匀的。当光照射到烟上时,光改变了传播方向,我们的肉眼就会看一条光线。光的这种传播现象经常会发生在清晨深林中的光束充满烟的水槽中的光线等。

【研讨】日食:知道月球挡住了光,形成了阴影。

月食:知道地球挡住了光,

形成了阴影。

用光传播方向的改变来认识折射现象

【聚焦】进一步发展光的传播概念

光在传播中遇到透明或半透明物体时,能穿过物体或部分穿过物体,这时光的传播路线会发生变化吗?

【探索】

1-2:一束激光从空气射入水中,光的传播方向发生改变,这就是折射现象。

解释:光在不同介质(从空气进入水中)的交界处发生偏折。

第四课

光的传播方向会发生改变(6.2.2)

水

大

空气

用光传播方向的改变来认识折射现象

光在不同介质(从空气进入水中)的交界处发生偏折:实际案例——筷子在水中,看起来“弯折了”。

记录单:文字描述或画图。

3.利用光的折射原理,解释生活中的现象。

第四课

光的传播方向会发生改变(6.2.2)

提示:

1.按照课程标准的要求施教,无需对折射、反射、散射的概念作理解,只需要知道现象。但教师应对原理有所了解。

2.把握光在同种介质中直线传播的核心概念,用观察到的直线或偏折的现象形成对光传播的解释。

3.当光遇到物体/物质,传播方向发生了改变,光行进的路线就变化了。

4.记录单中的路线/路径图,仍然可用直线来表示,只是在不同介质的交界处画出偏折(注意空气中的角总是大一些)。

水

筷子上的一个点

水

第5课

认识棱镜(6.2.3)

用光的折射解释三棱镜的分光作用

观察现象

6.2.3

太阳光包含不同颜色的光。

描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带。

知道太阳光中包含有不同颜色的光。

【聚焦】

光由空气斜射入玻璃等其他透明物体时,也能发生折射吗?

仍然是对光传播概念的发展(光经过不同介质的情况,比如玻璃、塑料等)

【探索】

1.让光通过三棱镜

认识三棱镜:三棱镜是光学上横切面为三角形的透明体,它是由透明材料作成的截面呈三角形的光学仪器。

观察三棱镜的分光作用:让一束白光通过三棱镜,在棱镜的另一侧竖立一张白纸(屏),白纸上会出现七彩的光带。

第5课

认识棱镜(6.2.3)

用光的折射解释三棱镜的分光作用

观察现象

6.2.3

太阳光包含不同颜色的光。

描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带。

知道太阳光中包含有不同颜色的光。

解释:入射光是由不同颜色的光混合而成,这些光出现了不同程度的折射——产生了分光现象。在可见光区内,我们会看到红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫逐渐过渡的色谱带。彩虹就是这样形成的。

光线经过了两次折射,但是红光和紫光折射的角度是不一样的,所以会被“分开”。空气中的角比较大。

大

大

2.制作一个彩色轮

了解光的三种基础色——红、绿、蓝(与美术上的三原色相区别)。

探讨“分光”的反向动作——色光的“混合”。

【研讨】——解释

1.白光是由单色光混合而成的光,由于同一种介质对不同色光的折射率不同(不同色光的速度不同,V=c/n

,n是折射率,比如红色光折射率小,速度就大;紫色光折射率大,速度就小。

像玻璃、水这样的介质都会阻碍光的传播。)通过三棱镜时,各单色光的偏折角度是不同的,因此,借助三棱镜可将各单色光分开。

2.快速旋转的彩色轮逼近白色的原因:人眼对红、绿、蓝最为敏感,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例混合而成,同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。教学中只要学生知道:彩色轮在快速转动下,三种单色光发生了混合,混合色接近白色。

观察平面镜上发生的反射现象,拓展光的认知

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播方向会发生变化。

第6课

光的反射现象(6.2.2)

【聚焦】

光是怎样从镜面反射回来的?光的反射有什么规律?

反射仍然是对光传播概念的发展;

反射规律是学生可以从现象中归纳总结出来。

【探索】

1.光的反射实验

选择光源:聚光效果好,便于识别(形成光束)。

调整光源和纸屏的距离:确保在纸屏上能清楚看到一道光斑。

光源、纸屏、平面镜之间的距离基本稳定后,再慢慢调节平面镜,使光源发出的光反射到纸屏的某一点或标记处。初步观察,对比发现反射光与入射光的位置。

2.挑战性的活动——指定反射点

借助平面镜,将光反射到一个指定的位置。

反复尝试,发现光反射的一般规律——关注光从哪里射入进来,又从哪里反射出去。教师可做适当的提示。

入射角=反射角

【研讨】

1.光在镜面上反射的路线。

2.发现光的反射的规律。

只涉及对观察到的现象的描述和归纳,如:

入射光在镜面发生反射;

入射光是直线传播,反射光也是直线传播;

我们实验中入射光和反射光均不在一个平面上等。

不涉及反射定律,不涉及入射角、反射角、法线等概念。

【拓展】略

利用激光测量

第7课

制作一个潜望镜(6.2.2\18.2.2)

设计意图:综合运用学到的光的知识,通过制作和运用,来体验光知识在实际生产生活中的作用,激发后续的研究兴趣。

制作潜望镜是比较经典的、具有挑战性的活动,活动的过程反映了对光核心概念的理解程度。

运用设计与工程领域的观点解决问题。

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播方向会发生变化。

18.2.2

将自己简单的创意转化为模型或实物。

先要让学生体会潜望镜的观察效果,通过潜望镜观察四周景物;然后观察其内部构造,并绘制简图;要重点讨论两块平面镜的摆放角度,呈450

1.用好教师用书和活动手册

教材是教学文本的统称,包括教科书、教师用书、学习手册等。教科书主要是通过文字和图片传递科学教育教学的各种信息,图片和文本都是有内涵、有教学研究价值的。

教师用书在对图片的解释和教学的指导上是最具说服力的,是教师完成教学任务最基本的依据。可能达到教学目标的路径会有所不同,但要根据教材解读部分来设计教学,特别是光这个单元,要把握好“度”,不要不知不觉中提高要求,因为很多深入的定性或定量研究会在中学学习。

学生活动手册是学生学习科学的抓手。手册里的各种记录表不仅反映了科学学习的过程,也体现了学生学习程度和学,不可或缺,教学中需要指导学生用好活动手册。

2.理解探究活动的概念指向

【光】单元探究活动(实验)的逻辑线索是很明显的,在教学中占有很大比例,但是因为光的传播有很多特点,教学中需要围绕核心概念,不人为增加难度,为学生的后续学习提供可以运用的实践方法和思维方法。同时需要指导学生仔细观察现象,注重思维的加工和信息的整理,指导学生用“线”来表征光的传播。

建

议

THANK

YOU!

1

课程标准的变化与【光】单元的修订

2

单元概念发展线索与课程设计思路

3

【光】单元解读——教与学建议

目录

CONTENTS

课程标准的变化与【光】单元的修订

1

对于儿童来说,能看见光吗?

他们真的能看明白吗?

——光是怎样传播的?遇到物体时会如何传播?我们为什么能看见物体?为什么看见水中的物体会有不同?

2007版

2017版

【光】单元在两个版本中对比,更加聚焦对光的本质认识,以及光的性质的应用。

用大单元构建的第一轮科学课

2001版课标没有学段划分

用大单元构建的第二轮科学课

2017版课标有学段划分要求

3下【太阳、地球和月球】单元

1.有关“热”的内容移至5下【热】单元(已删去第6课内容)。

2.有关光能及其转换的内容移至6上【能量】单元。

变与

不变

结构框架不变

学习周期显性化

内容有变化

知识体系架构

课程价值取向不变

学习方式方法不变

大单元结构

学习主题更加聚焦

调整了部分学习内容和探究活动

科学概念和科学探究协同发展

用“聚焦—探索—研讨—拓展”实现学习机制与课堂教学的统一

更加注重在科学实践中发展儿童的知识、技能、方法,形成相互支撑架构起来的一个系统——对光的认识较为抽象,需要在观察现象的基础上进行分析、比较、推理、假设等理论性实践

课程变化的总体说明——

01

关注科学的思维特点(从感性具象—思维抽象—思维具体,模型建构、科学推理与论证)和科学实践的方式方法(问题、证据、解释和交流)

变与不变

为学生能够形成对科学世界本质的、完整的、深刻的反映奠定基础。

2007版

2017版

着重体现“物质科学领域”概念6(光是能量的不同表现形式)之6.2——“太阳光包含不同颜色的光,光遇到不同的物质时传播方向会发生改变”。

以“光的传播”为主线,研究光的波动性,设计连贯的探究活动(包括依据课标要求,增加了对棱镜的认识)。

与技术与工程领域建立联系(设计与制作部分)。

关注学生的认知起点(前概念)。

学习目标

学习内容

子概念

识别来自光源的光,识别来自物体反射的光。

知道来自光源的光或来自物体的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或该物体。

知道光在空气中沿直线传播。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播

方向会发生变化。

描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带。

知道太阳光中包含有不同颜色的光。

6.2.1

有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

6.2.3

太阳光穿过三棱镜后形成彩色光带,太阳光包含不同颜色的光。

18.2.2

将自己简单的创意传转化为模型或实物。

主要概念

02

课程标准的基本要求

概念6:机械能、声、光、热、电、磁是能量的不同表现形式。

概念6.2:太阳光包含不同颜色的光,光遇到不同的物质时传播方向会发生改变。

1.光是一种电磁波,具有波动和粒子的双重性质。

2.光的波粒二象性直接解释是爱因斯坦公式:E=hν,P=h/λ。能量E和动量P都是描述光的粒子性的量,而频率ν和波长λ都是描述光的波动性的量,波动性和粒子性通过普朗克常数h(量子的大小)联系起来了。这也对“光是能量的表现形式”这一概念的最终解释,教师可以从这个角度去理解。

从描述光运动状态的量P到描述光具有的能量E。

如何理解光是能量的表现形式

如何看待学生的认知水平和理解能力

1.对于五年级的学生而言,将光的特性与波联系起来意义不大。但是,通过本单元的教学,可以帮助学生为后续的学习(即把光看作是波)做一些认知的铺垫。

2.教学中没有必要指导学生从光的本质去认识光,但是教师对光本质的认知会影响到学生概念的建立,所以一定要遵循课程标准的学习内容,才能完成有关光的目标要求。

对概念6的理解和把握

03

6.2.1

有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。6.2.2

光在空气中沿直线传播;行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向,会形成阴影。6.2.3

太阳光包含不同颜色的光。

单元概念发展线索与课程设计思路

2

【光】单元概念发展线索

01

单元核心概念

光在受到物体或物质的影响前能一直保持原方向传播,光在传播中能够被吸收、改变方向、反射或折射。

跨学科概念

物质与能量

学科核心概念

运动与相互作用

能量的转化与守恒

子概念

2:

光在空气中沿着直线传播。

第2课:光是怎样传播的

学生推测光的传播路径,再通过实验进一步验证光的传播方式。

子概念

3:

行进中的光遇到不同物质时传播方向会发生改变,产生折射、反射、透过或吸收现象。。

物体,以及烟雾的实验,加深光传播方式的理解,并与影子的成因建立联系。

第4课:光的传播方向会发生改变吗

观察光通过水平面和物体改变传播方向的实验,进一步发展光的传播概念,用光传播方向的改变来认识折射现象。

第6课:

光的反射现象

探究光在平面镜上发生的反射现象,并通过反复实验对反射光的位置做出预设,初步建立入射光与反射光的关系。

子概念4:白色光经过三棱镜后会形成七彩光,太阳光包含不同颜色的光。

第5课:认识棱镜

观察光通过棱镜形成的分光现象,从而了解白光是由七色光组成的;通过制作一个彩色轮,进一步认识光有不同的混合色。

1.【光】单元概念核心词汇:

直线传播

折射、反射、透过、吸收

七色光、混合色

2.整个单元是围绕光的传播开展的探究和研讨。

第1课:有关光的思考

通过一个案例,了解学生对于光有哪些认识,以及能做出哪些推测和解释。

第7课:制作一个潜望镜

综合运用学到的光的知识,通过制作和体验,激发后续的研究兴趣。

子概念

1:有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。

第3课:光的传播会遇到阻碍吗

观察光通过透明、半透明、不透明

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}课题

主题活动及目的

材料或资源

学生参与要求

设计意图

1.有关光的思考

了解对光的已有认知;知道来自光源的光或反射光源的光进入眼睛,使我们看到物体。

相关图片和视频

观察、识别、交流,

了解学生的前概念,激发对光的研究兴趣。

2.光是怎样传播的

观察一束光通过小孔的实验,初步建立光直线传播的概念。

四张矩形卡纸、四个能直立的夹子、手电筒

观察、实验、记录、交流

对比声音的传播,发现光的传播方式。

3.光的传播会遇到阻碍吗

观察光通过透明、半透明、不透明物体,以及烟雾的实验,加深光传播方式的理解,并与影子的成因建立联系。

手电筒、激光笔、玻璃片、打印纸、书、线香、水槽

观察、实验、判断、记录、交流

建立光传播的概念,解释影子的成因,解释月食和日食的成因。

4.光的传播方向会发生改变吗

观察光通过水平面和物体改变传播方向的现象,初步形成折射的概念。

激光笔、水槽、筷子、一条鱼(活的)

观察、实验、记录、交流

进一步发展光的传播概念,用光传播方向的改变来认识折射现象。

5.认识棱镜

观察光通过棱镜形成的分光现象,从而了解白光是由七色光组成的;通过制作一个彩色轮,进一步认识光有不同的混合色。

三棱镜、白色硬纸板、激光笔或手电筒

观察、实验、制作、交流

通过观察三棱镜的分光作用,了解太阳光包含有不同的颜色。

6.光的反射现象

观察光在平面镜上发生的反射实验,并通过调整平面镜的角度,使光到达预设的反射点。

激光笔或手电筒、卡纸、透明胶带、镜子(平面镜)

观察、实验、比较、交流

用挑战性的方式——指定反射点,观察光在平面镜上发生的反射现象,拓展光的认知。

7.制作一个潜望镜

应用光的反射特点制作潜望镜,激发对光更深层次的研究兴趣。

长方形纸盒、两面长方形小镜子(比纸盒要大一些)、直角三角板、铅笔、剪刀。

制作、交流

综合运用学到的光的知识,通过制作和体验,激发后续的研究兴趣。

【光】单元课程设计思路

02

【光】单元解读

——教与学建议

3

单元首页——科学的观察视角

1.背景:太阳光投射在植物上,利用植物的空隙可见光的传播(路径),地上的光斑即是小孔成像的结果。

光为什么是一束一束的、呈直线投射下来?

如果没有晨雾和树林的遮挡,我们还能看见光束吗?

2.文字:直接揭示本单元学习的主要内容:

没有光,我们还能看到周围的一切吗?

光有什么特性?

光是怎样穿过(透)的?

光在现代科技中有什么应用?

第一课

有关光的思考

(6.2.1)

了解初始想法,关注有关光的问题

1.聚焦对光现象的认知——“光是从哪里来的?我们对光有哪些了解?”

教学中教师可以通过谈话或头脑风暴的方式,了解学生对于光的认知情况——“已经知道了什么,还想知道什么”,并用一张一开的白纸记录学生的相关问题,以便于在后续课的教学中有的放矢,也可为光的学习和总结提供支持。

2.探讨有关光源的问题(课表6.2.1)

教材呈现了对光源和非光源的区分

光源

非光源:月光、镜面反射(镜子、金属等)的光等。

热光源:太阳光、灯光、烛光

冷光源:LED、荧光(萤火虫、发光鱼)

6.2.1

有的光直接来自发光的物体,有的光来自反射光的物体。

识别来自光源的光,识别来自物体反射的光。

知道来自光源的光或来自物体的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或该物体。

3.研讨“在黑暗中你能否看到红苹果”

进一步了解学生有关光的前概念水平:通过思考和解释问题,了解学生对于“人是如何看到物体的”是怎样认识的(难点),以及能做出哪些推测和解释。

迷惑性的图片:这张图片渗透的信息——黑暗之中,一个反光的红彤彤的苹果。对于“推测和解释”是挑战。

现象解释:在没有光的情况下“我不能看到这个红苹果,无论我在这个房间待了多长时间”。来自光源的光或来自苹果的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或苹果。当没有光的时候就不会有光线进入我们的眼睛,我们也就永远不会看到这个苹果。

光源

3.研讨“在黑暗中你能否看到红苹果”

进一步了解学生有关光的前概念水平:通过思考和解释问题,了解学生对于“人是如何看到物体的”是怎样认识的以及能做出哪些推测和解释。

迷惑性的图片:这张图片渗透的信息——黑暗之中,一个反光的红彤彤的苹果。对于“推测和解释”是挑战。

现象解释:在没有光的情况下“我不能看到这个红苹果,无论我在这个房间待了多长时间”。来自光源的光或来自苹果的反射光进入眼睛,都能使我们看到光源或苹果。当没有光的时候就不会有光线进入我们的眼睛,我们也就永远不会看到这个苹果。

理论解释:人的眼睛只能对一定波长范围的电磁波,即可见光,作出反应。在这个范围内,人的眼睛接收到的波长不同的光(红光的波长较长,紫光的波长较短),显示出的颜色也不同。拓展:夜视仪(可将本页的上下图片建立联系)

第二课

光是怎样传播的

(6.2.2)

对比声音的传播,发现光的传播特点

【聚焦】

1.“与声音的传播相比,光的传播有什么特点?”——与已知进行比较,更容易发现光的传播特点。

2.图片直观地反映了光和影的关系,渗透光直线传播的意境。(教参中也提及到沈括的《梦溪笔谈》“鸢东则影西,鸢西则影东”。)

【探索】

观察光通过小孔的实验。

实验材料的简单易得

方便操作、现象明显

实验结果可重复

实验记录:画出光的行进路线,用直线

表征即可,这是帮助学生建模的过程。光

的行进路线是看不见的,用直线(可带

箭头)把它显示出来。

【研讨】

获取证据、形成解释、建构概念

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道光在空气中沿直线传播。

我们只能看见苹果,但是看不见光是从苹果反射进入人眼的行进路径。

第三课

光的传播会遇到阻碍吗(6.2.2)

建立光传播的概念,解释月食和日食的成因

【聚焦】

“光能以直线的方式一直传播下去吗?”

【探索】

1.光照射玻璃、纸、书——让光通过透明、半透明、不透明物体,发现光能否通过。

用“能否看清前方物体的细节”,来衡量物体的透明程度。

教学中要帮助学生认识和理解“光从空气进入一种新的介质时,会发生方向改变,即折射、反射等现象”,这也是体现了光的波动性,为概念6.2.2的建构提供证据。

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道光在空气中沿直线传播。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播

方向会发生变化。

【探索】

2.光照射烟尘的探索(以演示实验为主,可以视为拓展内容)

现象:用激光笔照射充满烟(小颗粒)的水槽,可以看到光线有轻微的“跳动”,在光比较强的条件下,还可看见一条清晰的光柱。

原理:丁达尔效应——光的散射现象,即当光通过不均匀介质时,一部分光会偏离原来的方向进行传播,在此的分散质是烟尘。

解释:将水槽和烟看做是一个系统,系统中烟的分布是不均匀的。当光照射到烟上时,光改变了传播方向,我们的肉眼就会看一条光线。光的这种传播现象经常会发生在清晨深林中的光束(教材中已出现2次)、充满烟的水槽中的光线等。

解释:将水槽和烟看做是一个系统,系统中烟的分布是不均匀的。当光照射到烟上时,光改变了传播方向,我们的肉眼就会看一条光线。光的这种传播现象经常会发生在清晨深林中的光束充满烟的水槽中的光线等。

【研讨】日食:知道月球挡住了光,形成了阴影。

月食:知道地球挡住了光,

形成了阴影。

用光传播方向的改变来认识折射现象

【聚焦】进一步发展光的传播概念

光在传播中遇到透明或半透明物体时,能穿过物体或部分穿过物体,这时光的传播路线会发生变化吗?

【探索】

1-2:一束激光从空气射入水中,光的传播方向发生改变,这就是折射现象。

解释:光在不同介质(从空气进入水中)的交界处发生偏折。

第四课

光的传播方向会发生改变(6.2.2)

水

大

空气

用光传播方向的改变来认识折射现象

光在不同介质(从空气进入水中)的交界处发生偏折:实际案例——筷子在水中,看起来“弯折了”。

记录单:文字描述或画图。

3.利用光的折射原理,解释生活中的现象。

第四课

光的传播方向会发生改变(6.2.2)

提示:

1.按照课程标准的要求施教,无需对折射、反射、散射的概念作理解,只需要知道现象。但教师应对原理有所了解。

2.把握光在同种介质中直线传播的核心概念,用观察到的直线或偏折的现象形成对光传播的解释。

3.当光遇到物体/物质,传播方向发生了改变,光行进的路线就变化了。

4.记录单中的路线/路径图,仍然可用直线来表示,只是在不同介质的交界处画出偏折(注意空气中的角总是大一些)。

水

筷子上的一个点

水

第5课

认识棱镜(6.2.3)

用光的折射解释三棱镜的分光作用

观察现象

6.2.3

太阳光包含不同颜色的光。

描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带。

知道太阳光中包含有不同颜色的光。

【聚焦】

光由空气斜射入玻璃等其他透明物体时,也能发生折射吗?

仍然是对光传播概念的发展(光经过不同介质的情况,比如玻璃、塑料等)

【探索】

1.让光通过三棱镜

认识三棱镜:三棱镜是光学上横切面为三角形的透明体,它是由透明材料作成的截面呈三角形的光学仪器。

观察三棱镜的分光作用:让一束白光通过三棱镜,在棱镜的另一侧竖立一张白纸(屏),白纸上会出现七彩的光带。

第5课

认识棱镜(6.2.3)

用光的折射解释三棱镜的分光作用

观察现象

6.2.3

太阳光包含不同颜色的光。

描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带。

知道太阳光中包含有不同颜色的光。

解释:入射光是由不同颜色的光混合而成,这些光出现了不同程度的折射——产生了分光现象。在可见光区内,我们会看到红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫逐渐过渡的色谱带。彩虹就是这样形成的。

光线经过了两次折射,但是红光和紫光折射的角度是不一样的,所以会被“分开”。空气中的角比较大。

大

大

2.制作一个彩色轮

了解光的三种基础色——红、绿、蓝(与美术上的三原色相区别)。

探讨“分光”的反向动作——色光的“混合”。

【研讨】——解释

1.白光是由单色光混合而成的光,由于同一种介质对不同色光的折射率不同(不同色光的速度不同,V=c/n

,n是折射率,比如红色光折射率小,速度就大;紫色光折射率大,速度就小。

像玻璃、水这样的介质都会阻碍光的传播。)通过三棱镜时,各单色光的偏折角度是不同的,因此,借助三棱镜可将各单色光分开。

2.快速旋转的彩色轮逼近白色的原因:人眼对红、绿、蓝最为敏感,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例混合而成,同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。教学中只要学生知道:彩色轮在快速转动下,三种单色光发生了混合,混合色接近白色。

观察平面镜上发生的反射现象,拓展光的认知

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播方向会发生变化。

第6课

光的反射现象(6.2.2)

【聚焦】

光是怎样从镜面反射回来的?光的反射有什么规律?

反射仍然是对光传播概念的发展;

反射规律是学生可以从现象中归纳总结出来。

【探索】

1.光的反射实验

选择光源:聚光效果好,便于识别(形成光束)。

调整光源和纸屏的距离:确保在纸屏上能清楚看到一道光斑。

光源、纸屏、平面镜之间的距离基本稳定后,再慢慢调节平面镜,使光源发出的光反射到纸屏的某一点或标记处。初步观察,对比发现反射光与入射光的位置。

2.挑战性的活动——指定反射点

借助平面镜,将光反射到一个指定的位置。

反复尝试,发现光反射的一般规律——关注光从哪里射入进来,又从哪里反射出去。教师可做适当的提示。

入射角=反射角

【研讨】

1.光在镜面上反射的路线。

2.发现光的反射的规律。

只涉及对观察到的现象的描述和归纳,如:

入射光在镜面发生反射;

入射光是直线传播,反射光也是直线传播;

我们实验中入射光和反射光均不在一个平面上等。

不涉及反射定律,不涉及入射角、反射角、法线等概念。

【拓展】略

利用激光测量

第7课

制作一个潜望镜(6.2.2\18.2.2)

设计意图:综合运用学到的光的知识,通过制作和运用,来体验光知识在实际生产生活中的作用,激发后续的研究兴趣。

制作潜望镜是比较经典的、具有挑战性的活动,活动的过程反映了对光核心概念的理解程度。

运用设计与工程领域的观点解决问题。

6.2.2

光在空气中沿直线传播,行进中的光遇到物体时会发生反射,会改变光的传播方向。

知道行进中的光遇到物体时会发生反射现象,光的传播方向会发生变化。

18.2.2

将自己简单的创意转化为模型或实物。

先要让学生体会潜望镜的观察效果,通过潜望镜观察四周景物;然后观察其内部构造,并绘制简图;要重点讨论两块平面镜的摆放角度,呈450

1.用好教师用书和活动手册

教材是教学文本的统称,包括教科书、教师用书、学习手册等。教科书主要是通过文字和图片传递科学教育教学的各种信息,图片和文本都是有内涵、有教学研究价值的。

教师用书在对图片的解释和教学的指导上是最具说服力的,是教师完成教学任务最基本的依据。可能达到教学目标的路径会有所不同,但要根据教材解读部分来设计教学,特别是光这个单元,要把握好“度”,不要不知不觉中提高要求,因为很多深入的定性或定量研究会在中学学习。

学生活动手册是学生学习科学的抓手。手册里的各种记录表不仅反映了科学学习的过程,也体现了学生学习程度和学,不可或缺,教学中需要指导学生用好活动手册。

2.理解探究活动的概念指向

【光】单元探究活动(实验)的逻辑线索是很明显的,在教学中占有很大比例,但是因为光的传播有很多特点,教学中需要围绕核心概念,不人为增加难度,为学生的后续学习提供可以运用的实践方法和思维方法。同时需要指导学生仔细观察现象,注重思维的加工和信息的整理,指导学生用“线”来表征光的传播。

建

议

THANK

YOU!