教科版(2017)六年级科学上册 第二单元地球的运动单元试教汇报课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017)六年级科学上册 第二单元地球的运动单元试教汇报课件(60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-19 14:54:10 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

《地球的运动》单元试教分享

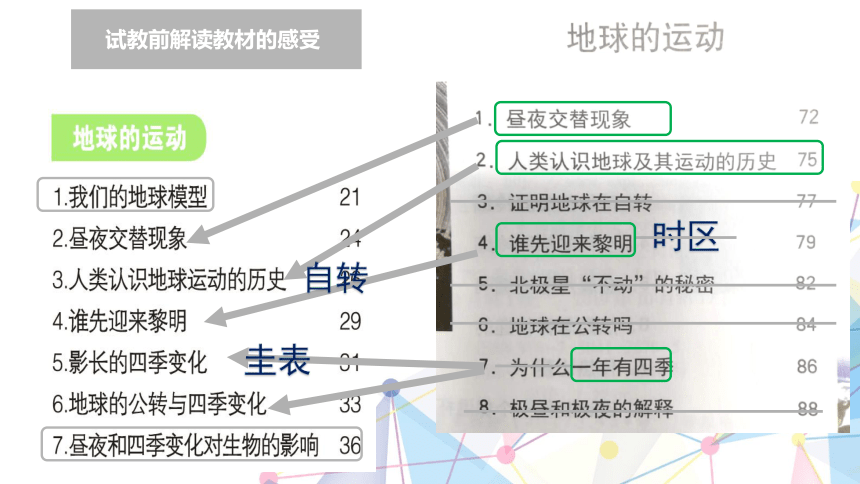

试教前解读教材感受

每课试教分析

单元试教整体感受

前后测分析

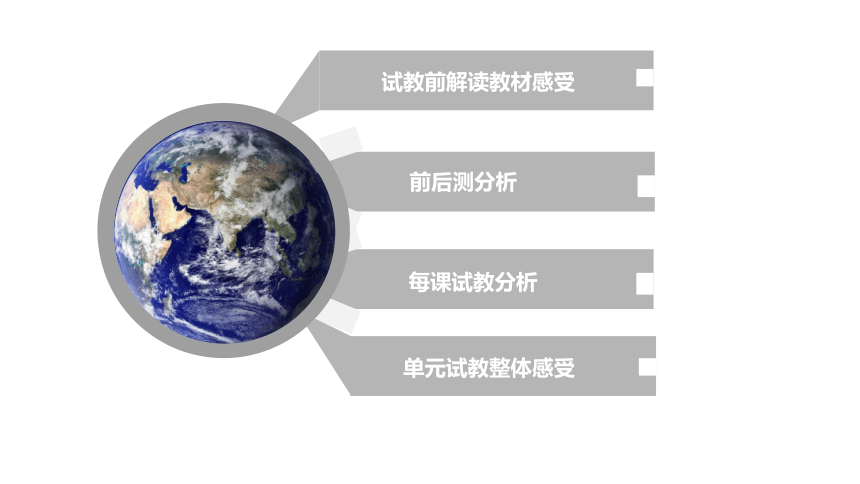

时区

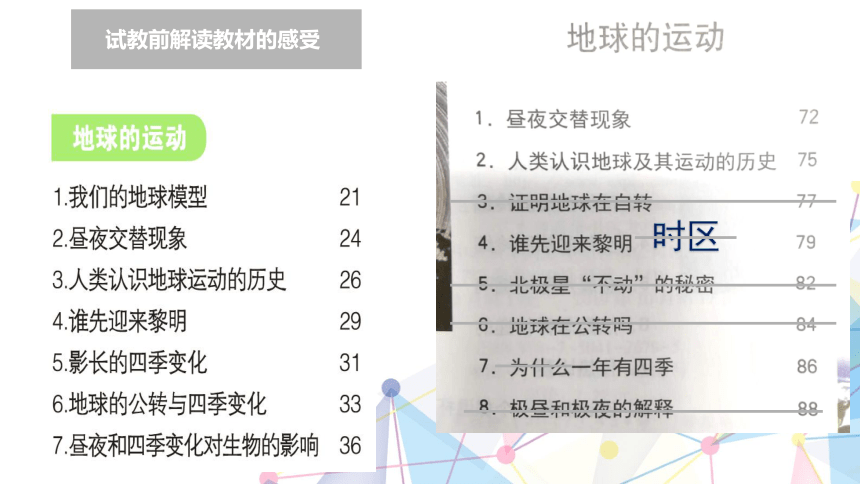

试教前解读教材的感受

太好啦!

试教前解读教材的感受

时区

圭表

试教前解读教材的感受

自转

试教前解读教材感受

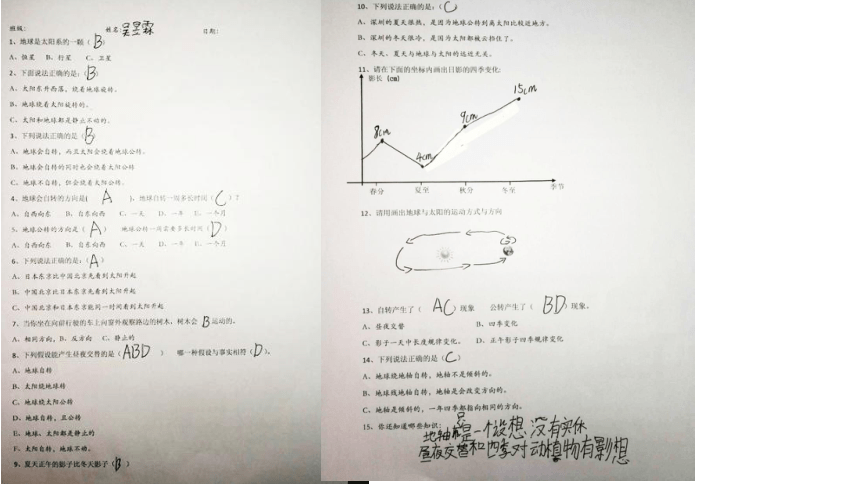

前后测分析

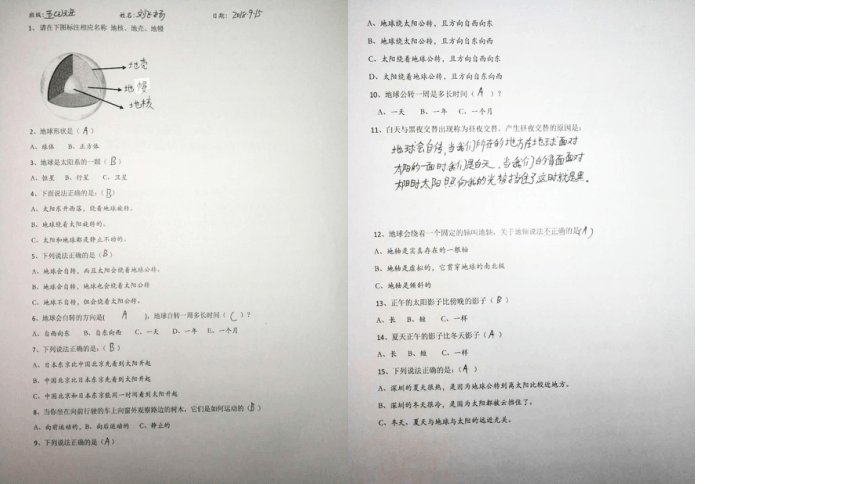

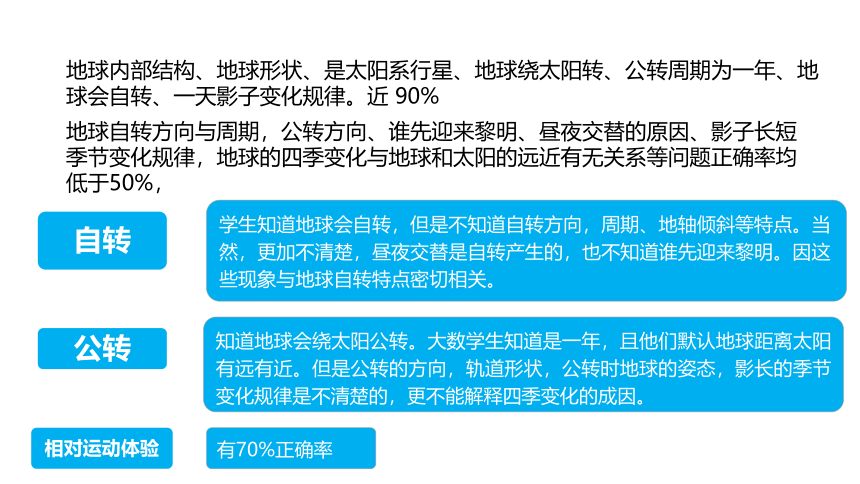

地球内部结构、地球形状、是太阳系行星、地球绕太阳转、公转周期为一年、地球会自转、一天影子变化规律。近

90%

地球自转方向与周期,公转方向、谁先迎来黎明、昼夜交替的原因、影子长短季节变化规律,地球的四季变化与地球和太阳的远近有无关系等问题正确率均低于50%,

自转

学生知道地球会自转,但是不知道自转方向,周期、地轴倾斜等特点。当然,更加不清楚,昼夜交替是自转产生的,也不知道谁先迎来黎明。因这些现象与地球自转特点密切相关。

公转

知道地球会绕太阳公转。大数学生知道是一年,且他们默认地球距离太阳有远有近。但是公转的方向,轨道形状,公转时地球的姿态,影长的季节变化规律是不清楚的,更不能解释四季变化的成因。

相对运动体验

有70%正确率

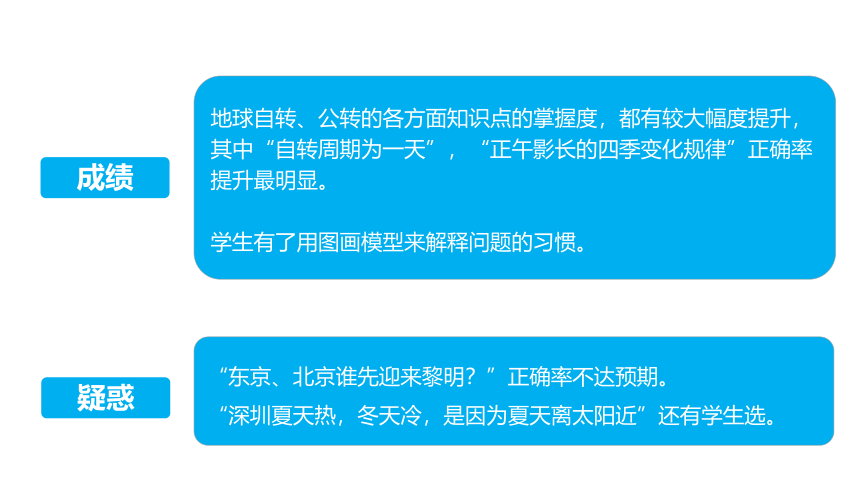

地球自转、公转的各方面知识点的掌握度,都有较大幅度提升,其中“自转周期为一天”,“正午影长的四季变化规律”正确率提升最明显。

学生有了用图画模型来解释问题的习惯。

疑惑

“东京、北京谁先迎来黎明?”正确率不达预期。

“深圳夏天热,冬天冷,是因为夏天离太阳近”还有学生选。

成绩

试教前解读教材感受

每课试教分析

前后测分析

《我们的地球模型》

1

学生的前概念

1.学生已知的地球的知识,差别比较大。

2.学生整理、归纳已知的能力有待提高。

学生的前概念

地球内部结构模型

可选择的材料有:橡皮泥、超轻粘土、软陶及其他材料。

切开五上制作的模型

切开的橡皮泥的模型(玉米面)

切开干的

超轻粘土

切开刚做好的超轻粘土

切开软陶的模型

模型制作的教学建议

地球海陆分布模型

不必过分要求学生把每个大洲大洋都能精细绘制。

准备大笔头的彩笔,让学生绘制得更快一些。

注意用刀安全以及食品安全,不能误食果肉;

注意卫生,应准备处理果汁果肉的预案和清洁工具;

《昼夜交替现象》

2

学生的前概念

试教的意外事件

不能产生昼夜交替

能产生昼夜交替

试教的意外事件

《人类认识地球运动的历史》

3

逻辑问题

地轴概念什么时机落实?

逻辑问题

两个逻辑问题分析

为什么只让地球自转,不公转?

一:提示学生思考在模拟实验中,“地球”公转一天,位置需要移动多少?

二:直接告诉只自转

三:试错后,再提醒。

学习活动

昼夜交替现象

画图解释

验证实验

研讨

阅读日心说的资料

知道地球的运动方式

需研究地球运动的方式

模拟实验,观察实验现象

绘制组图,表达解释

展示我们的昼夜交替解释

儿童认知过程

产生问题

暴露前概念

丰富证据、认知冲突

产生新问题

获得新知

再次丰富证据

评估观点,顺应同化,概念转变

强化认知,新平衡

调整研究方向

评估观点,厘清思路

《谁先迎来黎明》

4

方向问题

谁先迎来黎明?

西

东

东

西

实验

地球自西向东自转?

北京先迎来黎明

北京先迎来黎明

乌鲁木齐先迎来黎明

西

东“椅”

东

西“椅”

东

西太阳

西

东太阳

向后

树

向前

车

生活经验

太阳每天东升西落

事实

逻辑关系可视化

东方比西方先迎来黎明

地球自转方向??

相对运动规律

实则

看到的

实则

看到的

实则

看到的

地球

自转方向

结果

方向:

自西向东

周期:

24小时

绕轴自转

地轴:倾斜

证据:傅科摆

昼夜交替现象

不同的地方迎来黎明的时间不

同,东边比西边先迎来黎明。

日月星辰东升西落的现象

证明

形成了

自转

增加一个拓展活动:

总结归纳地球的自转特点以及形成的现象。

《影长的四季变化》

5

前测,“影长变化规律”得分率很低,但是为什么学生学得非常轻松呢?

反常现象

关键是:既无观察影子长短的经验,更无观察正午太阳高度的季节变化经验。

正午有太阳光。

每月测量一次,班级记录表。

正南正北摆放,表向南,圭向北。指南针。

手机查看天气功能

日出日落时刻查询网

小经验分享

《地球的公转与四季变化》

6

“脚手架”

小组合作学习

准备易懂、信息全面的示意图、动画

班级记录表

设计好“脚手架”

PPT出示地球自转,公转特点

可选择的材料

设计好“脚手架”

“脚手架”

2.四季成因将在以后的学习中,进一步研究。

把握好课标要求

周期

公转方向

地轴倾斜方向

公转轨道的形状

其他特点

?

?

?

?

1.公转方向

《昼夜和四季变化对生物的影响》

7

地球运动

自转

昼夜交替

公转

四季变化

生物受什么影响?

生物受什么影响?

网络教室查阅式

电子书阅读式

海报、科普读物阅读式

PPT汇报,电脑小报展示

投影记录单

便签纸张贴

信息获取方式

信息交流方式

昼夜交替对生物的影响

四季变化对生物的影响

我们知道的

我们查阅的

试教前解读教材感受

每课试教分析

单元试教整体感受

前后测分析

我们的地球模型

昼夜交替现象

人类认识地球

运动的历史

谁先迎来黎明

影长的四季变化

地球的公转与

四季变化

昼夜和四季变化

对生物的影响

1

2

3

4

5

6

7

地球的自转

地球的公转

温故、求新

回归、总结

一、大单元,小主题设计,实现深度学习。

一英寸宽,一英里深。

二、单元内容的试教感受

1.删难留简,难度降低,符合儿童的认知水平。

2.内容设计忠于新课程标准。

我们的地球模型

昼夜交替现象

人类认识地球

运动的历史

谁先迎来黎明

影长的四季变化

地球的公转与

四季变化

昼夜和四季变化

对生物的影响

1

2

3

4

5

6

7

地球的自转

地球的公转

温故、求新

回归、总结

3.单元的章节布局逻辑严密,地球运动的知识建构主线突出。

1.删难留简,难度降低,符合儿童的认知水平。

2.忠于新课程标准。

二、单元内容的试教感受

方向:

自西向东

周期:

24小时

绕轴自转

地轴:倾斜

证据:傅科摆

昼夜交替现象

不同的地方迎来黎明的时间不

同,东边比西边先迎来黎明。

日月星辰东升西落现象

证明

形成了

自转

形成了正午影长、太阳高度、

日照时长、气温、气候的四

季变化,南北半球季节相反。

古人用圭表测量四季的影长,

夏至日太阳仰角大,影子最

短;

冬至日太阳仰角小,影

子最长;春分、秋分影子长度

居中。

形成了

公转

周期:

一年

方向:

自西向东

轨道:近似正圆的椭圆轨道,存在近日点、远日点

地轴倾斜方向不变

运动方式

运动方式

地球生物的生长规律、生活习性与生命周期等

影响着

影响着

地球

历史上地球运动模型

托勒密地心说

哥白尼日心说

三、单元探究活动的整体感受

1.探究活动形式多样,符合地球宇宙空间域领的认知特点。

3、4个

实物模型制作

4个

探究性阅读

7个

模拟实验

1个

思维模型

绘制

1个

长期观测

2.活动趣味十足,参与度高,有效激发学生对地球和宇宙的探究热情。

3.活动设计合理,逻辑严密,层层递进。

1.关注学生的前概念,注重关联生活经验。

四、以生为本,关注儿童科学

2.关注逻辑思维、空间想象能力的发展。

3.关注学习方法的指导。

4.关注学生思维外显能力的提升。

1.部份活动有一定的组织难度。

2.实验条件保障有一定的难度

五、可能遇到的困难

3.第一次教,读懂教材可能需要下功夫。

五、可能遇到的困难

4.实验材料大多需要自备。

为什么不用三球仪?

六、可以探讨的问题

什么是模型思维?

六、可以探讨的问题

用一些模式、套路去思考、分析问题的思维方式叫模型思维

用模型解决问题的意识

用图画、动作模型表达地球的运动模型

思维模型化

我们的地球模型

昼夜交替现象

人类认识地球

运动的历史

谁先迎来黎明

影长的四季变化

地球的公转与

四季变化

昼夜和四季变化

对生物的影响

1

2

3

4

5

6

7

用模型表达宇宙空间的事实与现象,并用模型探索宇宙奥秘的思维方式,就叫模型思维?

实物模型

图画模型

知识树模型

动作模型

不断地修正模型

这些常用的思考模式、套路就是一种思维模型。

THANK

YOU!

谢谢聆听!

《地球的运动》单元试教分享

试教前解读教材感受

每课试教分析

单元试教整体感受

前后测分析

时区

试教前解读教材的感受

太好啦!

试教前解读教材的感受

时区

圭表

试教前解读教材的感受

自转

试教前解读教材感受

前后测分析

地球内部结构、地球形状、是太阳系行星、地球绕太阳转、公转周期为一年、地球会自转、一天影子变化规律。近

90%

地球自转方向与周期,公转方向、谁先迎来黎明、昼夜交替的原因、影子长短季节变化规律,地球的四季变化与地球和太阳的远近有无关系等问题正确率均低于50%,

自转

学生知道地球会自转,但是不知道自转方向,周期、地轴倾斜等特点。当然,更加不清楚,昼夜交替是自转产生的,也不知道谁先迎来黎明。因这些现象与地球自转特点密切相关。

公转

知道地球会绕太阳公转。大数学生知道是一年,且他们默认地球距离太阳有远有近。但是公转的方向,轨道形状,公转时地球的姿态,影长的季节变化规律是不清楚的,更不能解释四季变化的成因。

相对运动体验

有70%正确率

地球自转、公转的各方面知识点的掌握度,都有较大幅度提升,其中“自转周期为一天”,“正午影长的四季变化规律”正确率提升最明显。

学生有了用图画模型来解释问题的习惯。

疑惑

“东京、北京谁先迎来黎明?”正确率不达预期。

“深圳夏天热,冬天冷,是因为夏天离太阳近”还有学生选。

成绩

试教前解读教材感受

每课试教分析

前后测分析

《我们的地球模型》

1

学生的前概念

1.学生已知的地球的知识,差别比较大。

2.学生整理、归纳已知的能力有待提高。

学生的前概念

地球内部结构模型

可选择的材料有:橡皮泥、超轻粘土、软陶及其他材料。

切开五上制作的模型

切开的橡皮泥的模型(玉米面)

切开干的

超轻粘土

切开刚做好的超轻粘土

切开软陶的模型

模型制作的教学建议

地球海陆分布模型

不必过分要求学生把每个大洲大洋都能精细绘制。

准备大笔头的彩笔,让学生绘制得更快一些。

注意用刀安全以及食品安全,不能误食果肉;

注意卫生,应准备处理果汁果肉的预案和清洁工具;

《昼夜交替现象》

2

学生的前概念

试教的意外事件

不能产生昼夜交替

能产生昼夜交替

试教的意外事件

《人类认识地球运动的历史》

3

逻辑问题

地轴概念什么时机落实?

逻辑问题

两个逻辑问题分析

为什么只让地球自转,不公转?

一:提示学生思考在模拟实验中,“地球”公转一天,位置需要移动多少?

二:直接告诉只自转

三:试错后,再提醒。

学习活动

昼夜交替现象

画图解释

验证实验

研讨

阅读日心说的资料

知道地球的运动方式

需研究地球运动的方式

模拟实验,观察实验现象

绘制组图,表达解释

展示我们的昼夜交替解释

儿童认知过程

产生问题

暴露前概念

丰富证据、认知冲突

产生新问题

获得新知

再次丰富证据

评估观点,顺应同化,概念转变

强化认知,新平衡

调整研究方向

评估观点,厘清思路

《谁先迎来黎明》

4

方向问题

谁先迎来黎明?

西

东

东

西

实验

地球自西向东自转?

北京先迎来黎明

北京先迎来黎明

乌鲁木齐先迎来黎明

西

东“椅”

东

西“椅”

东

西太阳

西

东太阳

向后

树

向前

车

生活经验

太阳每天东升西落

事实

逻辑关系可视化

东方比西方先迎来黎明

地球自转方向??

相对运动规律

实则

看到的

实则

看到的

实则

看到的

地球

自转方向

结果

方向:

自西向东

周期:

24小时

绕轴自转

地轴:倾斜

证据:傅科摆

昼夜交替现象

不同的地方迎来黎明的时间不

同,东边比西边先迎来黎明。

日月星辰东升西落的现象

证明

形成了

自转

增加一个拓展活动:

总结归纳地球的自转特点以及形成的现象。

《影长的四季变化》

5

前测,“影长变化规律”得分率很低,但是为什么学生学得非常轻松呢?

反常现象

关键是:既无观察影子长短的经验,更无观察正午太阳高度的季节变化经验。

正午有太阳光。

每月测量一次,班级记录表。

正南正北摆放,表向南,圭向北。指南针。

手机查看天气功能

日出日落时刻查询网

小经验分享

《地球的公转与四季变化》

6

“脚手架”

小组合作学习

准备易懂、信息全面的示意图、动画

班级记录表

设计好“脚手架”

PPT出示地球自转,公转特点

可选择的材料

设计好“脚手架”

“脚手架”

2.四季成因将在以后的学习中,进一步研究。

把握好课标要求

周期

公转方向

地轴倾斜方向

公转轨道的形状

其他特点

?

?

?

?

1.公转方向

《昼夜和四季变化对生物的影响》

7

地球运动

自转

昼夜交替

公转

四季变化

生物受什么影响?

生物受什么影响?

网络教室查阅式

电子书阅读式

海报、科普读物阅读式

PPT汇报,电脑小报展示

投影记录单

便签纸张贴

信息获取方式

信息交流方式

昼夜交替对生物的影响

四季变化对生物的影响

我们知道的

我们查阅的

试教前解读教材感受

每课试教分析

单元试教整体感受

前后测分析

我们的地球模型

昼夜交替现象

人类认识地球

运动的历史

谁先迎来黎明

影长的四季变化

地球的公转与

四季变化

昼夜和四季变化

对生物的影响

1

2

3

4

5

6

7

地球的自转

地球的公转

温故、求新

回归、总结

一、大单元,小主题设计,实现深度学习。

一英寸宽,一英里深。

二、单元内容的试教感受

1.删难留简,难度降低,符合儿童的认知水平。

2.内容设计忠于新课程标准。

我们的地球模型

昼夜交替现象

人类认识地球

运动的历史

谁先迎来黎明

影长的四季变化

地球的公转与

四季变化

昼夜和四季变化

对生物的影响

1

2

3

4

5

6

7

地球的自转

地球的公转

温故、求新

回归、总结

3.单元的章节布局逻辑严密,地球运动的知识建构主线突出。

1.删难留简,难度降低,符合儿童的认知水平。

2.忠于新课程标准。

二、单元内容的试教感受

方向:

自西向东

周期:

24小时

绕轴自转

地轴:倾斜

证据:傅科摆

昼夜交替现象

不同的地方迎来黎明的时间不

同,东边比西边先迎来黎明。

日月星辰东升西落现象

证明

形成了

自转

形成了正午影长、太阳高度、

日照时长、气温、气候的四

季变化,南北半球季节相反。

古人用圭表测量四季的影长,

夏至日太阳仰角大,影子最

短;

冬至日太阳仰角小,影

子最长;春分、秋分影子长度

居中。

形成了

公转

周期:

一年

方向:

自西向东

轨道:近似正圆的椭圆轨道,存在近日点、远日点

地轴倾斜方向不变

运动方式

运动方式

地球生物的生长规律、生活习性与生命周期等

影响着

影响着

地球

历史上地球运动模型

托勒密地心说

哥白尼日心说

三、单元探究活动的整体感受

1.探究活动形式多样,符合地球宇宙空间域领的认知特点。

3、4个

实物模型制作

4个

探究性阅读

7个

模拟实验

1个

思维模型

绘制

1个

长期观测

2.活动趣味十足,参与度高,有效激发学生对地球和宇宙的探究热情。

3.活动设计合理,逻辑严密,层层递进。

1.关注学生的前概念,注重关联生活经验。

四、以生为本,关注儿童科学

2.关注逻辑思维、空间想象能力的发展。

3.关注学习方法的指导。

4.关注学生思维外显能力的提升。

1.部份活动有一定的组织难度。

2.实验条件保障有一定的难度

五、可能遇到的困难

3.第一次教,读懂教材可能需要下功夫。

五、可能遇到的困难

4.实验材料大多需要自备。

为什么不用三球仪?

六、可以探讨的问题

什么是模型思维?

六、可以探讨的问题

用一些模式、套路去思考、分析问题的思维方式叫模型思维

用模型解决问题的意识

用图画、动作模型表达地球的运动模型

思维模型化

我们的地球模型

昼夜交替现象

人类认识地球

运动的历史

谁先迎来黎明

影长的四季变化

地球的公转与

四季变化

昼夜和四季变化

对生物的影响

1

2

3

4

5

6

7

用模型表达宇宙空间的事实与现象,并用模型探索宇宙奥秘的思维方式,就叫模型思维?

实物模型

图画模型

知识树模型

动作模型

不断地修正模型

这些常用的思考模式、套路就是一种思维模型。

THANK

YOU!

谢谢聆听!

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来