等腰三角形的性质说课

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

12.3.1等腰三角形

廊坊十中

主讲者

杜娟

四、教学设计

一、教材分析

二、学情分析

三、教法、学法分析

五、评价分析

一、教材分析

1、教材地位 作用

3、教学重点难点

2、教学目标

A.知识目标

B.能力目标

C.情感态度与价值观

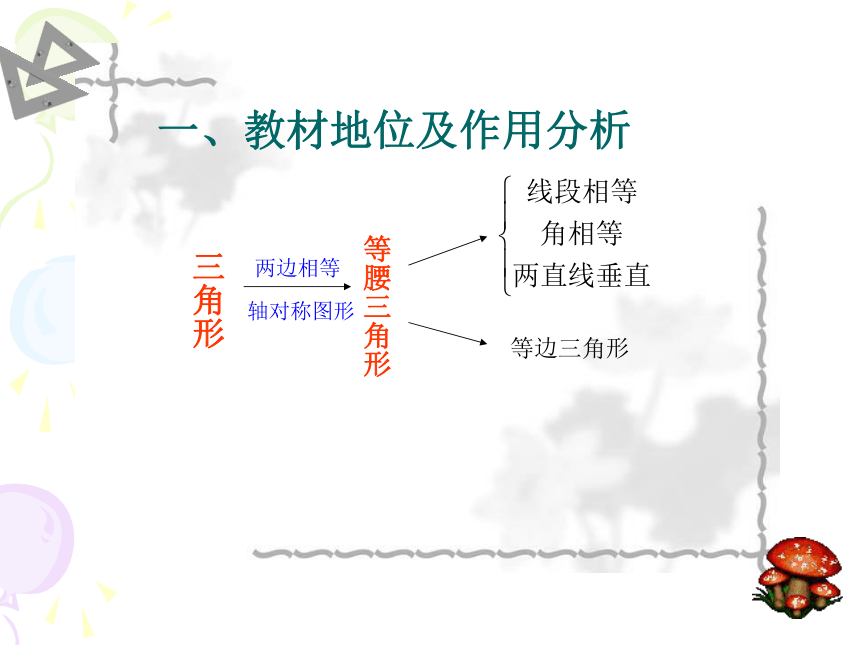

一、教材地位及作用分析

三角形

两边相等

等腰三角形

轴对称图形

等边三角形

2.教学目标

知识目标:了解等腰三角形有关概念,探索并掌握等腰三角形的性质,能运用性质进行计算和证明

能力目标:通过观察等腰三角形的对称性,培养学生观察、分析、归纳问题的能力。

情感目标:通过创设问题情境,激发学生自主探求的热情和积极参与的意识;通过合作交流,培养学生团结协作、乐于助人的品质。?

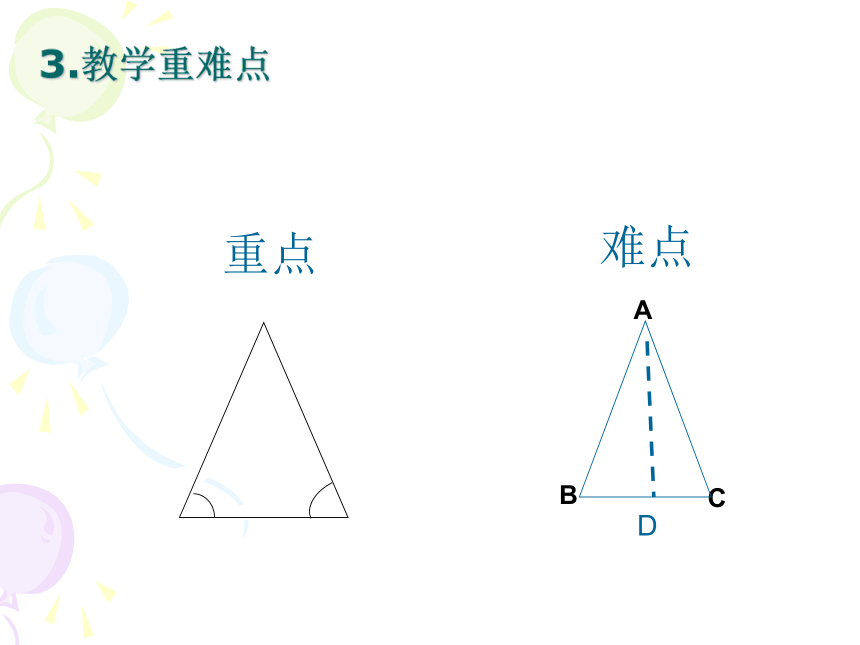

3.教学重难点

A

B

C

D

重点

难点

四、教学设计

一、教材分析

二、学情分析

三、教法、学法分析

五、评价分析

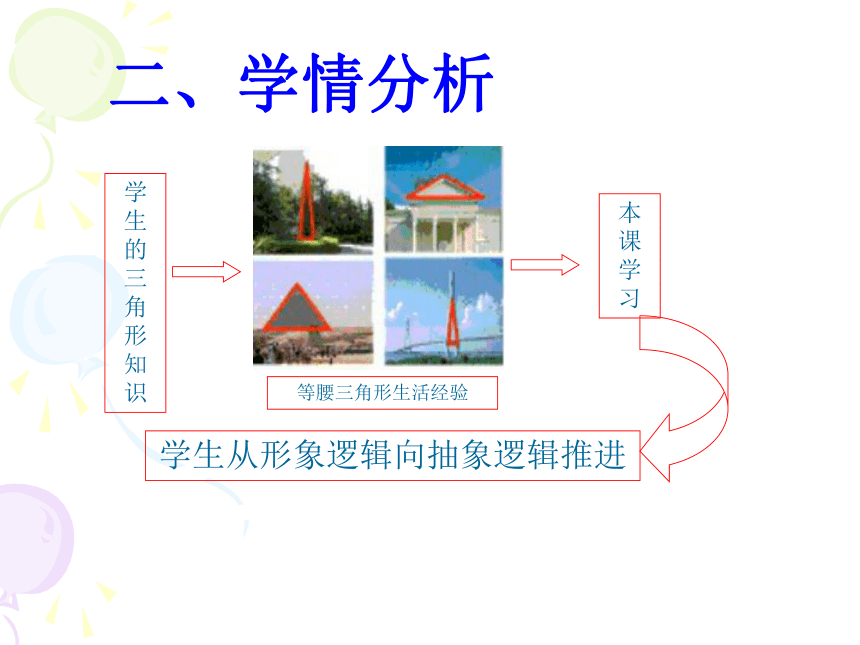

二、学情分析

本课学习

等腰三角形生活经验

学生的三角形知识

学生从形象逻辑向抽象逻辑推进

三、教法分析、学法指导

动手操作

动脑思考

动口表述

观察

猜想

概括

论证

四、教学设计

创设情境

实践观察

布置作业

验证探索

当堂训练

小结归纳

温故引新

激发兴趣

学以致用

加深理解

巩固提高

拓展转化

教学序

目标序

(一)创设情境

生活中的等腰三角形

设计意图: 贴近生活 激发兴趣

(二)实践观察

设计意图: 温故知新 揭示新问

活动1

(1)把一张长方形的纸片对折,并剪下阴影部分,(如教科书12.3-1),再把它展开,得到一个什么图形?

(2)上述过程中得到的△ABC有什么特点?

12

12

(二)实践观察

设计意图: 动手动脑 明确目标

活动2

(1)活动1中剪出的三角形是轴对称图形吗?

(2)把剪出的等腰三角形ABC沿折痕对折,找出其中重合的线段和角。

A

C

B

已知如图:在 ABC中,AB=AC

求证:∠B = ∠C

∠BAD = ∠DAC

BD = CD

AD BC

∠B =∠C

学生同组交流

设计意图 自主探索 合作交流

性质2:

等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高线互相重合.

B

C

D

A

AB=AC

∠BAD=∠CAD

AD⊥BC

BD=CD

性质1:等腰三角形的两底角相等

在△ABC中,

∵ AC=AB(已知)

∴ ∠B=∠C (等边对等角)

C

B

A

归纳总结

设计意图 归纳总结 语言转化

(四)当堂训练

例1 已知:如图房屋的顶角∠BAC=1000 ,过屋顶A的立柱AD BC,屋椽AB=BC,求顶架上∠B、∠C、∠BAD、∠CAD的度数。

B

A

C

D

设计意图: 形象记忆 学以致用

基础:

1、①若等腰三角形的顶角是36 °,则它的底角是 。

②若等腰三角形的一个角是110 °,则它的另外两个角是 。

2、在三角形ABC中,AB=AC,∠BAC=90 °,AD是BC边上的高,则∠BAD= , BD= = 。

D

设计意图:反馈教学 举一反三

提高:

3、已知:如图在△ABC中,AB = AC,点D在AC上,且BD = BC = AD。求△ABC各角的度数。

A

B

C

设计意图: 性质应用 加深理解

本节课你都学到了哪些知识?哪些解题方法?你还有哪些困惑的地方?

设计意图:回顾知识 拓展转化

课本51页第1、2、3题

56页第6题(分层布置作业)

设计意图 学以致用 巩固提高

设计意图: 再现过程 突出重点

附:板书设计及时间分配

实践观察(4分钟)

创设情景(3分钟)

验证探索(15分钟)

当堂训练(18分钟)

小结归纳(3分钟)

布置作业(2分钟)

12.3.1等腰三角形的性质

性质定理1

性质定理2

例1、书写格式

例2、书写过程

练习1

练习2

本节课的教学我从学生原有的认知基础出发,以学生自主探索、合作交流为主线,让学生经历数学知识的形成与应用过程,加深对所学知识的理解,从而突破重难点。整节课是一个动手操作、动眼观察、动脑猜想、实践验证、巩固应用的动态生成过程,对于生成过程中可能出现的突发事件,要因势利导,随机应变,适时调整教学环节,同时将“教学反应”型评价和“教学反馈”型评价相结合,促进学生自主评价,努力推行成功教育、愉快教育的理念,把握评价的时机与尺度,实现评价主体和形式的多样化,激发学生的学习兴趣,激活课堂气氛,使课堂教学达到最佳状态。

五、评价分析

再见!

12.3.1等腰三角形

廊坊十中

主讲者

杜娟

四、教学设计

一、教材分析

二、学情分析

三、教法、学法分析

五、评价分析

一、教材分析

1、教材地位 作用

3、教学重点难点

2、教学目标

A.知识目标

B.能力目标

C.情感态度与价值观

一、教材地位及作用分析

三角形

两边相等

等腰三角形

轴对称图形

等边三角形

2.教学目标

知识目标:了解等腰三角形有关概念,探索并掌握等腰三角形的性质,能运用性质进行计算和证明

能力目标:通过观察等腰三角形的对称性,培养学生观察、分析、归纳问题的能力。

情感目标:通过创设问题情境,激发学生自主探求的热情和积极参与的意识;通过合作交流,培养学生团结协作、乐于助人的品质。?

3.教学重难点

A

B

C

D

重点

难点

四、教学设计

一、教材分析

二、学情分析

三、教法、学法分析

五、评价分析

二、学情分析

本课学习

等腰三角形生活经验

学生的三角形知识

学生从形象逻辑向抽象逻辑推进

三、教法分析、学法指导

动手操作

动脑思考

动口表述

观察

猜想

概括

论证

四、教学设计

创设情境

实践观察

布置作业

验证探索

当堂训练

小结归纳

温故引新

激发兴趣

学以致用

加深理解

巩固提高

拓展转化

教学序

目标序

(一)创设情境

生活中的等腰三角形

设计意图: 贴近生活 激发兴趣

(二)实践观察

设计意图: 温故知新 揭示新问

活动1

(1)把一张长方形的纸片对折,并剪下阴影部分,(如教科书12.3-1),再把它展开,得到一个什么图形?

(2)上述过程中得到的△ABC有什么特点?

12

12

(二)实践观察

设计意图: 动手动脑 明确目标

活动2

(1)活动1中剪出的三角形是轴对称图形吗?

(2)把剪出的等腰三角形ABC沿折痕对折,找出其中重合的线段和角。

A

C

B

已知如图:在 ABC中,AB=AC

求证:∠B = ∠C

∠BAD = ∠DAC

BD = CD

AD BC

∠B =∠C

学生同组交流

设计意图 自主探索 合作交流

性质2:

等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高线互相重合.

B

C

D

A

AB=AC

∠BAD=∠CAD

AD⊥BC

BD=CD

性质1:等腰三角形的两底角相等

在△ABC中,

∵ AC=AB(已知)

∴ ∠B=∠C (等边对等角)

C

B

A

归纳总结

设计意图 归纳总结 语言转化

(四)当堂训练

例1 已知:如图房屋的顶角∠BAC=1000 ,过屋顶A的立柱AD BC,屋椽AB=BC,求顶架上∠B、∠C、∠BAD、∠CAD的度数。

B

A

C

D

设计意图: 形象记忆 学以致用

基础:

1、①若等腰三角形的顶角是36 °,则它的底角是 。

②若等腰三角形的一个角是110 °,则它的另外两个角是 。

2、在三角形ABC中,AB=AC,∠BAC=90 °,AD是BC边上的高,则∠BAD= , BD= = 。

D

设计意图:反馈教学 举一反三

提高:

3、已知:如图在△ABC中,AB = AC,点D在AC上,且BD = BC = AD。求△ABC各角的度数。

A

B

C

设计意图: 性质应用 加深理解

本节课你都学到了哪些知识?哪些解题方法?你还有哪些困惑的地方?

设计意图:回顾知识 拓展转化

课本51页第1、2、3题

56页第6题(分层布置作业)

设计意图 学以致用 巩固提高

设计意图: 再现过程 突出重点

附:板书设计及时间分配

实践观察(4分钟)

创设情景(3分钟)

验证探索(15分钟)

当堂训练(18分钟)

小结归纳(3分钟)

布置作业(2分钟)

12.3.1等腰三角形的性质

性质定理1

性质定理2

例1、书写格式

例2、书写过程

练习1

练习2

本节课的教学我从学生原有的认知基础出发,以学生自主探索、合作交流为主线,让学生经历数学知识的形成与应用过程,加深对所学知识的理解,从而突破重难点。整节课是一个动手操作、动眼观察、动脑猜想、实践验证、巩固应用的动态生成过程,对于生成过程中可能出现的突发事件,要因势利导,随机应变,适时调整教学环节,同时将“教学反应”型评价和“教学反馈”型评价相结合,促进学生自主评价,努力推行成功教育、愉快教育的理念,把握评价的时机与尺度,实现评价主体和形式的多样化,激发学生的学习兴趣,激活课堂气氛,使课堂教学达到最佳状态。

五、评价分析

再见!