纲要上第1课 中华文明的起源与早期国家 能力提升卷(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要上第1课 中华文明的起源与早期国家 能力提升卷(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-20 07:44:55 | ||

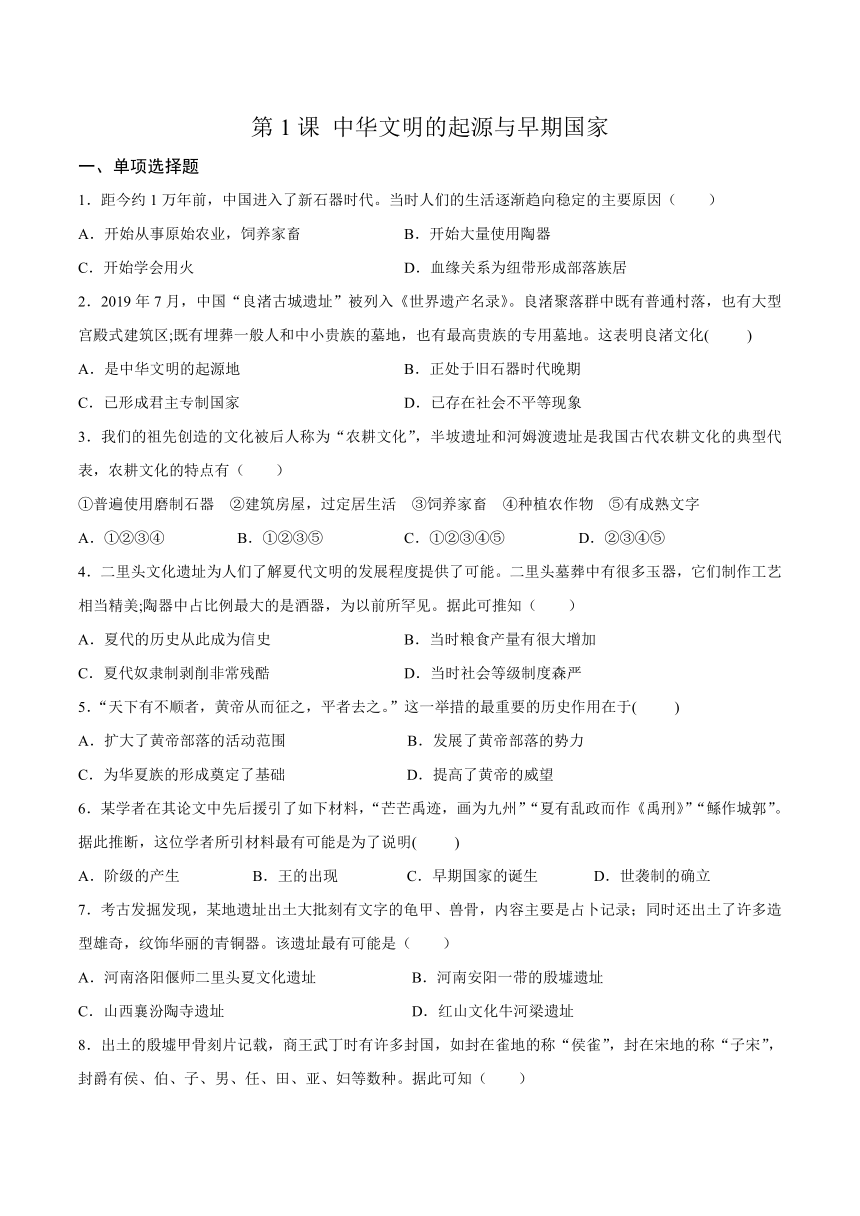

图片预览

文档简介

第1课

中华文明的起源与早期国家

一、单项选择题

1.距今约1万年前,中国进入了新石器时代。当时人们的生活逐渐趋向稳定的主要原因( )

A.开始从事原始农业,饲养家畜

B.开始大量使用陶器

C.开始学会用火

D.血缘关系为纽带形成部落族居

2.2019年7月,中国“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》。良渚聚落群中既有普通村落,也有大型宫殿式建筑区;既有埋葬一般人和中小贵族的墓地,也有最高贵族的专用墓地。这表明良渚文化(

)

A.是中华文明的起源地

B.正处于旧石器时代晚期

C.已形成君主专制国家

D.已存在社会不平等现象

3.我们的祖先创造的文化被后人称为“农耕文化”,半坡遗址和河姆渡遗址是我国古代农耕文化的典型代表,农耕文化的特点有( )

①普遍使用磨制石器

②建筑房屋,过定居生活

③饲养家畜

④种植农作物

⑤有成熟文字

A.①②③④

B.①②③⑤

C.①②③④⑤

D.②③④⑤

4.二里头文化遗址为人们了解夏代文明的发展程度提供了可能。二里头墓葬中有很多玉器,它们制作工艺相当精美;陶器中占比例最大的是酒器,为以前所罕见。据此可推知( )

A.夏代的历史从此成为信史

B.当时粮食产量有很大增加

C.夏代奴隶制剥削非常残酷

D.当时社会等级制度森严

5.“天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之。”这一举措的最重要的历史作用在于(

)

A.扩大了黄帝部落的活动范围

B.发展了黄帝部落的势力

C.为华夏族的形成奠定了基础

D.提高了黄帝的威望

6.某学者在其论文中先后援引了如下材料,“芒芒禹迹,画为九州”“夏有乱政而作《禹刑》”“鲧作城郭”。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明(

)

A.阶级的产生

B.王的出现

C.早期国家的诞生

D.世袭制的确立

7.考古发掘发现,某地遗址出土大批刻有文字的龟甲、兽骨,内容主要是占卜记录;同时还出土了许多造型雄奇,纹饰华丽的青铜器。该遗址最有可能是( )

A.河南洛阳偃师二里头夏文化遗址

B.河南安阳一带的殷墟遗址

C.山西襄汾陶寺遗址

D.红山文化牛河梁遗址

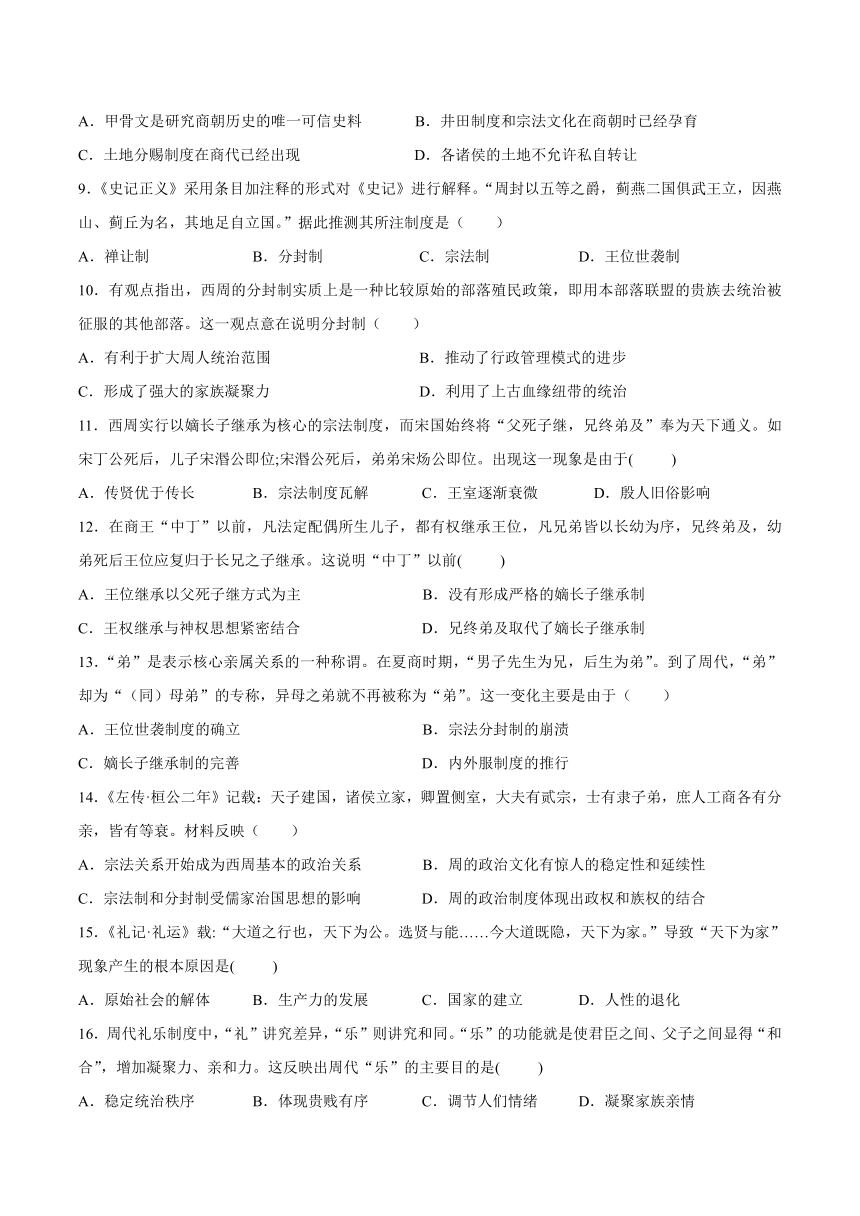

8.出土的殷墟甲骨刻片记载,商王武丁时有许多封国,如封在雀地的称“侯雀”,封在宋地的称“子宋”,封爵有侯、伯、子、男、任、田、亚、妇等数种。据此可知(

)

A.甲骨文是研究商朝历史的唯一可信史料

B.井田制度和宗法文化在商朝时已经孕育

C.土地分赐制度在商代已经出现

D.各诸侯的土地不允许私自转让

9.《史记正义》采用条目加注释的形式对《史记》进行解释。“周封以五等之爵,蓟燕二国俱武王立,因燕山、蓟丘为名,其地足自立国。”据此推测其所注制度是( )

A.禅让制

B.分封制

C.宗法制

D.王位世袭制

10.有观点指出,西周的分封制实质上是一种比较原始的部落殖民政策,即用本部落联盟的贵族去统治被征服的其他部落。这一观点意在说明分封制( )

A.有利于扩大周人统治范围

B.推动了行政管理模式的进步

C.形成了强大的家族凝聚力

D.利用了上古血缘纽带的统治

11.西周实行以嫡长子继承为核心的宗法制度,而宋国始终将“父死子继,兄终弟及”奉为天下通义。如宋丁公死后,儿子宋湣公即位;宋湣公死后,弟弟宋炀公即位。出现这一现象是由于(

)

A.传贤优于传长

B.宗法制度瓦解

C.王室逐渐衰微

D.殷人旧俗影响

12.在商王“中丁”以前,凡法定配偶所生儿子,都有权继承王位,凡兄弟皆以长幼为序,兄终弟及,幼弟死后王位应复归于长兄之子继承。这说明“中丁”以前(

)

A.王位继承以父死子继方式为主

B.没有形成严格的嫡长子继承制

C.王权继承与神权思想紧密结合

D.兄终弟及取代了嫡长子继承制

13.“弟”是表示核心亲属关系的一种称谓。在夏商时期,“男子先生为兄,后生为弟”。到了周代,“弟”却为“(同)母弟”的专称,异母之弟就不再被称为“弟”。这一变化主要是由于(

)

A.王位世袭制度的确立

B.宗法分封制的崩渍

C.嫡长子继承制的完善

D.内外服制度的推行

14.《左传·桓公二年》记载:天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。材料反映(

)

A.宗法关系开始成为西周基本的政治关系

B.周的政治文化有惊人的稳定性和延续性

C.宗法制和分封制受儒家治国思想的影响

D.周的政治制度体现出政权和族权的结合

15.《礼记·礼运》载:“大道之行也,天下为公。选贤与能……今大道既隐,天下为家。”导致“天下为家”现象产生的根本原因是(

)

A.原始社会的解体

B.生产力的发展

C.国家的建立

D.人性的退化

16.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是(

)

A.稳定统治秩序

B.体现贵贱有序

C.调节人们情绪

D.凝聚家族亲情

17.西周王政时代流行的思想以天命、赐福、敬神(祭祀)为核心概念;到了春秋霸政时代,与前相比,思想上多了“诸夏"、“礼义"、"诗书"等新概念的流行。这一变化(

)

A.稳固了以王族为中心的宗法序列

B.源自中原氏族间的文化融合

C.构建于氏族贵族的血缘纽带之上

D.奠定了春秋霸业的实力基础

18.据《周礼》记载,每年正月初一,乡大夫从司徒那儿接受其颁发的教法,然后颁发给本乡州长以下的各级官吏,让他们按照这个教法教化管辖下的庶众。这表明(

)

A.西周出现文化下移趋势

B.诸侯国割据的局面出现

C.分封中孕育了中央集权

D.周王室直接控制了地方

19.公元前643年,齐桓公病逝,其诸子为争夺爵位而兵戎相见。按照当时的规定,最有资格继承齐桓公国君位置的是( )

A.二儿子,齐桓公正妻所生

B.大儿子,齐桓公最宠爱的妾所生

C.三儿子,与大哥同母,手握兵权

D.四儿子,为齐桓公最喜爱的儿子

20.殷墟妇好墓中,有五十多件铜器的表面上粘附有纺织品残片。研究发现,这些纺织品残片主要有六个品种,即麻织品、丝织物、用朱砂涂染的平纹丝织物、平纹变化组织、回形纹绮和纱罗组织的大孔罗。据此判断,商代( )

A.青铜铸造推动丝织业发展

B.纺织技术已经萌芽

C.丝织技术达到了较高水平

D.出现负责蚕桑生产的官员

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一

唯殷先人,有典有册,殷革夏命。

——《尚书·周书·多士》

材料二

1920年代,王国维发现,甲骨文中的商王名号与史记中的商王世系可以相互对应。王国维进而推论道:“由殷周世系之确实,因之推想夏后氏世系之确实,此又当然之事也。”

——三民书局《历史(第二册)》

材料三

最早的包含有商王名字的文字记载是出土于安阳殷墟的甲骨文,然而,这些文字材料中没有任何关于夏的记载,也没有关于商的世系。夏商世系出现于更晚的战国至汉代文献中,其中引用最为频繁的是古本《竹书纪年》和《史记》,其成书比商王朝晚七百年以上。

——许宏、刘莉《关于二里头遗址的省思》

(1)材料一中的“殷”是指哪一个朝代?结合所学知识指出夏朝灭亡的主要原因。

(2)根据材料二、三,并结合所学知识,简述“出土于安阳殷墟的甲骨文”的主要内容以及甲骨文在文字史上的地位。

(3)这三则材料分别呈现了夏史或者夏世系是否可信的论点。这三则材料中,哪些认为夏史或者夏世系大致可信,哪些对夏史或者夏世系抱持怀疑态度?他们评断的依据各是什么?

22.认真阅读材料,结合所学知识,回答问题

材料一

据史料记载,周武王病死后,成王年幼,武王的弟弟周公旦辅政,引起管叔,蔡叔等贵族的不满,纣子武庚拉拢二叔起兵,经过三年苦战,才被平定,战后,周公意识到分封势在必行,在“吊二叔之不咸”之余,“封建亲戚,以藩屏周”。

材料二

欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意,实在于此。

材料三

春秋时,犹宗周王,而七国则决不言王矣……春秋时,犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时,犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时,犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十年之间。史之阙文,而后人可以随意推者也。不待始皇并天下,而文物之道尽矣。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析周初实行分封制的目的。

(2)根据材料一、二,概述有关我国古代早期政治制度的主要信息。

(3)材料三反映了什么问题?你认为西周制度设计上存在什么缺陷?

参考答案

1——20:ADABC

CBCBA

DBCDB

ABCAC

21.(1)商代;夏代最后一个王桀,暴虐无道,百姓反抗。

(2)商人刻写的占卜记录;甲骨文是一种成熟的文字。

(3)材料一认为可信,根据商代典籍记载判断,夏史可信;材料二认为可信,甲骨文与《史记》相互印证(或《史记》可靠,夏史可信);材料三持怀疑态度,甲骨文中无夏史记载,商后700年才有出现夏史记载。22.(1)有效统治广大的国土,拱卫王室;或者(封建亲戚,以藩屏周)。

(2)宗法制和分封制是互为表里的政治制度;以血缘关系为纽带;等级森严;家国同构;有利于统治集团内部的稳定和团结。

(3)问题:宗法制分封制崩溃,礼崩乐坏。

缺陷:地方诸侯拥有较大的权力,不利于中央政府的控制;以血缘关系为维持纽带,不利于政权的长期稳定。(随着代数增多而使血缘关系疏远)

中华文明的起源与早期国家

一、单项选择题

1.距今约1万年前,中国进入了新石器时代。当时人们的生活逐渐趋向稳定的主要原因( )

A.开始从事原始农业,饲养家畜

B.开始大量使用陶器

C.开始学会用火

D.血缘关系为纽带形成部落族居

2.2019年7月,中国“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》。良渚聚落群中既有普通村落,也有大型宫殿式建筑区;既有埋葬一般人和中小贵族的墓地,也有最高贵族的专用墓地。这表明良渚文化(

)

A.是中华文明的起源地

B.正处于旧石器时代晚期

C.已形成君主专制国家

D.已存在社会不平等现象

3.我们的祖先创造的文化被后人称为“农耕文化”,半坡遗址和河姆渡遗址是我国古代农耕文化的典型代表,农耕文化的特点有( )

①普遍使用磨制石器

②建筑房屋,过定居生活

③饲养家畜

④种植农作物

⑤有成熟文字

A.①②③④

B.①②③⑤

C.①②③④⑤

D.②③④⑤

4.二里头文化遗址为人们了解夏代文明的发展程度提供了可能。二里头墓葬中有很多玉器,它们制作工艺相当精美;陶器中占比例最大的是酒器,为以前所罕见。据此可推知( )

A.夏代的历史从此成为信史

B.当时粮食产量有很大增加

C.夏代奴隶制剥削非常残酷

D.当时社会等级制度森严

5.“天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之。”这一举措的最重要的历史作用在于(

)

A.扩大了黄帝部落的活动范围

B.发展了黄帝部落的势力

C.为华夏族的形成奠定了基础

D.提高了黄帝的威望

6.某学者在其论文中先后援引了如下材料,“芒芒禹迹,画为九州”“夏有乱政而作《禹刑》”“鲧作城郭”。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明(

)

A.阶级的产生

B.王的出现

C.早期国家的诞生

D.世袭制的确立

7.考古发掘发现,某地遗址出土大批刻有文字的龟甲、兽骨,内容主要是占卜记录;同时还出土了许多造型雄奇,纹饰华丽的青铜器。该遗址最有可能是( )

A.河南洛阳偃师二里头夏文化遗址

B.河南安阳一带的殷墟遗址

C.山西襄汾陶寺遗址

D.红山文化牛河梁遗址

8.出土的殷墟甲骨刻片记载,商王武丁时有许多封国,如封在雀地的称“侯雀”,封在宋地的称“子宋”,封爵有侯、伯、子、男、任、田、亚、妇等数种。据此可知(

)

A.甲骨文是研究商朝历史的唯一可信史料

B.井田制度和宗法文化在商朝时已经孕育

C.土地分赐制度在商代已经出现

D.各诸侯的土地不允许私自转让

9.《史记正义》采用条目加注释的形式对《史记》进行解释。“周封以五等之爵,蓟燕二国俱武王立,因燕山、蓟丘为名,其地足自立国。”据此推测其所注制度是( )

A.禅让制

B.分封制

C.宗法制

D.王位世袭制

10.有观点指出,西周的分封制实质上是一种比较原始的部落殖民政策,即用本部落联盟的贵族去统治被征服的其他部落。这一观点意在说明分封制( )

A.有利于扩大周人统治范围

B.推动了行政管理模式的进步

C.形成了强大的家族凝聚力

D.利用了上古血缘纽带的统治

11.西周实行以嫡长子继承为核心的宗法制度,而宋国始终将“父死子继,兄终弟及”奉为天下通义。如宋丁公死后,儿子宋湣公即位;宋湣公死后,弟弟宋炀公即位。出现这一现象是由于(

)

A.传贤优于传长

B.宗法制度瓦解

C.王室逐渐衰微

D.殷人旧俗影响

12.在商王“中丁”以前,凡法定配偶所生儿子,都有权继承王位,凡兄弟皆以长幼为序,兄终弟及,幼弟死后王位应复归于长兄之子继承。这说明“中丁”以前(

)

A.王位继承以父死子继方式为主

B.没有形成严格的嫡长子继承制

C.王权继承与神权思想紧密结合

D.兄终弟及取代了嫡长子继承制

13.“弟”是表示核心亲属关系的一种称谓。在夏商时期,“男子先生为兄,后生为弟”。到了周代,“弟”却为“(同)母弟”的专称,异母之弟就不再被称为“弟”。这一变化主要是由于(

)

A.王位世袭制度的确立

B.宗法分封制的崩渍

C.嫡长子继承制的完善

D.内外服制度的推行

14.《左传·桓公二年》记载:天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。材料反映(

)

A.宗法关系开始成为西周基本的政治关系

B.周的政治文化有惊人的稳定性和延续性

C.宗法制和分封制受儒家治国思想的影响

D.周的政治制度体现出政权和族权的结合

15.《礼记·礼运》载:“大道之行也,天下为公。选贤与能……今大道既隐,天下为家。”导致“天下为家”现象产生的根本原因是(

)

A.原始社会的解体

B.生产力的发展

C.国家的建立

D.人性的退化

16.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是(

)

A.稳定统治秩序

B.体现贵贱有序

C.调节人们情绪

D.凝聚家族亲情

17.西周王政时代流行的思想以天命、赐福、敬神(祭祀)为核心概念;到了春秋霸政时代,与前相比,思想上多了“诸夏"、“礼义"、"诗书"等新概念的流行。这一变化(

)

A.稳固了以王族为中心的宗法序列

B.源自中原氏族间的文化融合

C.构建于氏族贵族的血缘纽带之上

D.奠定了春秋霸业的实力基础

18.据《周礼》记载,每年正月初一,乡大夫从司徒那儿接受其颁发的教法,然后颁发给本乡州长以下的各级官吏,让他们按照这个教法教化管辖下的庶众。这表明(

)

A.西周出现文化下移趋势

B.诸侯国割据的局面出现

C.分封中孕育了中央集权

D.周王室直接控制了地方

19.公元前643年,齐桓公病逝,其诸子为争夺爵位而兵戎相见。按照当时的规定,最有资格继承齐桓公国君位置的是( )

A.二儿子,齐桓公正妻所生

B.大儿子,齐桓公最宠爱的妾所生

C.三儿子,与大哥同母,手握兵权

D.四儿子,为齐桓公最喜爱的儿子

20.殷墟妇好墓中,有五十多件铜器的表面上粘附有纺织品残片。研究发现,这些纺织品残片主要有六个品种,即麻织品、丝织物、用朱砂涂染的平纹丝织物、平纹变化组织、回形纹绮和纱罗组织的大孔罗。据此判断,商代( )

A.青铜铸造推动丝织业发展

B.纺织技术已经萌芽

C.丝织技术达到了较高水平

D.出现负责蚕桑生产的官员

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一

唯殷先人,有典有册,殷革夏命。

——《尚书·周书·多士》

材料二

1920年代,王国维发现,甲骨文中的商王名号与史记中的商王世系可以相互对应。王国维进而推论道:“由殷周世系之确实,因之推想夏后氏世系之确实,此又当然之事也。”

——三民书局《历史(第二册)》

材料三

最早的包含有商王名字的文字记载是出土于安阳殷墟的甲骨文,然而,这些文字材料中没有任何关于夏的记载,也没有关于商的世系。夏商世系出现于更晚的战国至汉代文献中,其中引用最为频繁的是古本《竹书纪年》和《史记》,其成书比商王朝晚七百年以上。

——许宏、刘莉《关于二里头遗址的省思》

(1)材料一中的“殷”是指哪一个朝代?结合所学知识指出夏朝灭亡的主要原因。

(2)根据材料二、三,并结合所学知识,简述“出土于安阳殷墟的甲骨文”的主要内容以及甲骨文在文字史上的地位。

(3)这三则材料分别呈现了夏史或者夏世系是否可信的论点。这三则材料中,哪些认为夏史或者夏世系大致可信,哪些对夏史或者夏世系抱持怀疑态度?他们评断的依据各是什么?

22.认真阅读材料,结合所学知识,回答问题

材料一

据史料记载,周武王病死后,成王年幼,武王的弟弟周公旦辅政,引起管叔,蔡叔等贵族的不满,纣子武庚拉拢二叔起兵,经过三年苦战,才被平定,战后,周公意识到分封势在必行,在“吊二叔之不咸”之余,“封建亲戚,以藩屏周”。

材料二

欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意,实在于此。

材料三

春秋时,犹宗周王,而七国则决不言王矣……春秋时,犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时,犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时,犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十年之间。史之阙文,而后人可以随意推者也。不待始皇并天下,而文物之道尽矣。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析周初实行分封制的目的。

(2)根据材料一、二,概述有关我国古代早期政治制度的主要信息。

(3)材料三反映了什么问题?你认为西周制度设计上存在什么缺陷?

参考答案

1——20:ADABC

CBCBA

DBCDB

ABCAC

21.(1)商代;夏代最后一个王桀,暴虐无道,百姓反抗。

(2)商人刻写的占卜记录;甲骨文是一种成熟的文字。

(3)材料一认为可信,根据商代典籍记载判断,夏史可信;材料二认为可信,甲骨文与《史记》相互印证(或《史记》可靠,夏史可信);材料三持怀疑态度,甲骨文中无夏史记载,商后700年才有出现夏史记载。22.(1)有效统治广大的国土,拱卫王室;或者(封建亲戚,以藩屏周)。

(2)宗法制和分封制是互为表里的政治制度;以血缘关系为纽带;等级森严;家国同构;有利于统治集团内部的稳定和团结。

(3)问题:宗法制分封制崩溃,礼崩乐坏。

缺陷:地方诸侯拥有较大的权力,不利于中央政府的控制;以血缘关系为维持纽带,不利于政权的长期稳定。(随着代数增多而使血缘关系疏远)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进