8.《中国建筑的特征》课件45张PPT 2020-2021学年统编版高中语文必修下册第三单元

文档属性

| 名称 | 8.《中国建筑的特征》课件45张PPT 2020-2021学年统编版高中语文必修下册第三单元 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 23.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

《语文》必修下册

第8课

中国建筑的特征

作者:

梁思成

2021年8月

【区位聚焦-北京】

【地点】

中国·北京

【区位】

华北地区

【文化】

历史悠久

文化古都

【古建筑】

故宫、颐和园

……

【博物馆】

中国国家博物馆

故

宫

博

物

院

……

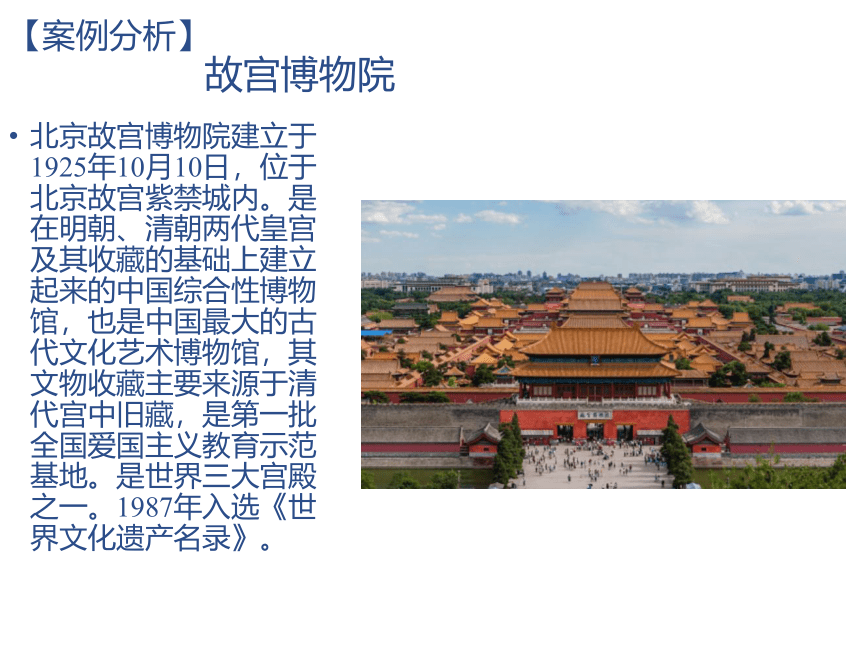

【案例分析】

故宫博物院

北京故宫博物院建立于1925年10月10日,位于北京故宫紫禁城内。是在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的中国综合性博物馆,也是中国最大的古代文化艺术博物馆,其文物收藏主要来源于清代宫中旧藏,是第一批全国爱国主义教育示范基地。是世界三大宫殿之一。1987年入选《世界文化遗产名录》。

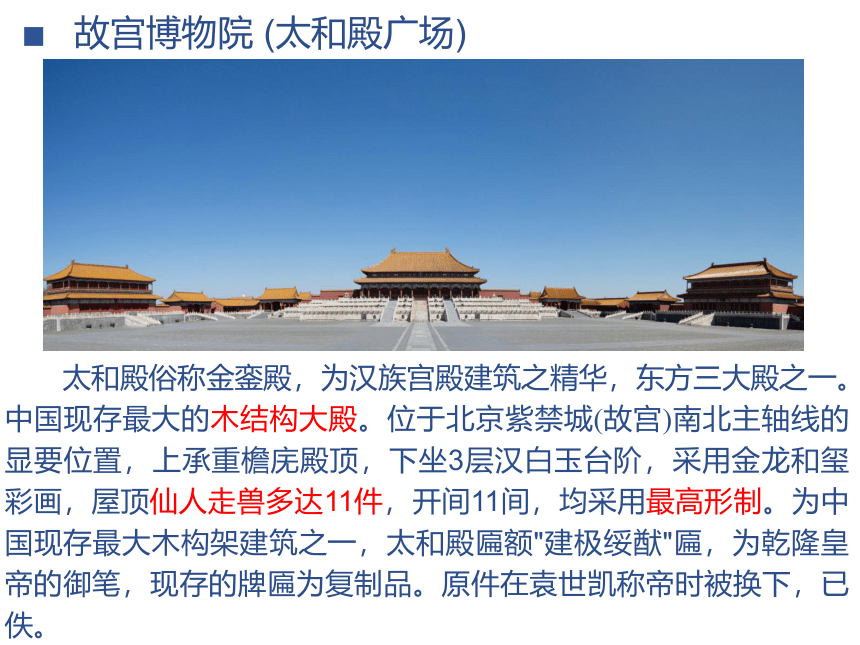

故宫博物院

(太和殿广场)

太和殿俗称金銮殿,为汉族宫殿建筑之精华,东方三大殿之一。中国现存最大的木结构大殿。位于北京紫禁城(故宫)南北主轴线的显要位置,上承重檐庑殿顶,下坐3层汉白玉台阶,采用金龙和玺彩画,屋顶仙人走兽多达11件,开间11间,均采用最高形制。为中国现存最大木构架建筑之一,太和殿匾额"建极绥猷"匾,为乾隆皇帝的御笔,现存的牌匾为复制品。原件在袁世凯称帝时被换下,已佚。

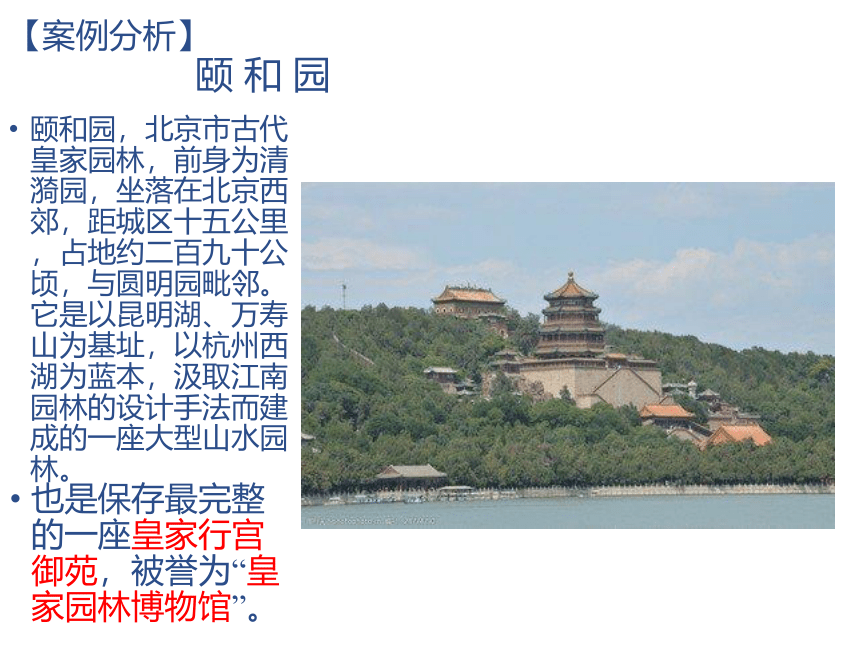

颐和园,北京市古代皇家园林,前身为清漪园,坐落在北京西郊,距城区十五公里,占地约二百九十公顷,与圆明园毗邻。它是以昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖为蓝本,汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林。

【案例分析】

颐

和

园

也是保存最完整的一座皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。

【区位聚焦-苏州】

【地点】

中国·苏州

【区位】

南方地区

【文化】

园林建筑艺术

【古建筑】

拙政园……

【博物馆】

苏州博物馆

……

苏州古典园林,亦称"苏州园林",是位于江苏省苏州市境内的中国古典园林的总称。

苏州素有"园林之城"的美誉,境内私家园林始建于公元前6世纪,清末时城内外有园林170多处,现存50多处。1997年,苏州古典园林中的拙政园、留园、网师园和环秀山庄被列入世界文化遗产名录;2000年,沧浪亭、狮子林、耦园、艺圃和退思园作为苏州古典园林的扩展项目也被列为世界文化遗产。

【案例分析】

苏

州

园

林

苏州古典园林宅园合一,可赏,可游,可居。这种建筑形态的形成,是在人口密集和缺乏自然风光的城市中,人类依恋自然、追求与自然和谐相处、美化和完善自身居住环境的一种创造。苏州古典园林所蕴涵的中华哲学、历史、人文习俗是江南人文历史传统、地方风俗的一种象征和浓缩,展现了中国文化的精华,在世界造园史上具有独特的历史地位和重大的艺术价值。以拙政园、留园为代表的苏州古典园林被誉为"咫尺之内再造乾坤",是中华园林文化的翘楚和骄傲。

【案例分析】

苏

州

园

林

课文导读

板块一

助读导入

在兴趣中学习

01

一.以作者相关的故事

作者简介

梁思成(1901-1972),广东省新会人,生于日本东京,其父梁启超。1923年毕业于清华学校(今清华大学)。1924-1927年在美国宾夕法尼亚大学建筑系学习,1927年获硕士学位。1927-1928年在美国哈佛大学研究院研究世界建筑史。1928年与林徽因在加拿大温哥华结婚。回国后创办东北大学建筑系并担任系主任。1932-1946年历任中央研究院历史语言研究所通讯研究员、中国古物保存委员会委员、中国战区文物维护委员会副主任。1946年创办清华大学建筑系并担任教授、系主任。1948年9月当选为中央研究院院士。从1949年起,先后任北平市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任。1953年起任中国建筑学会副理事长。1955年当选为中国科学院技术科学部委员。曾参加主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。

梁思成(1901-1972)

作

者

作

品

作

者

评

价

··································

········································

《清式营造则例》

《宋营造法式》

《中国建筑史》

《中国艺术雕塑篇》《中国雕塑史》等。

中国近现代著名建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,中国建筑教育的奠基人之一,中国古建筑研究的先驱者之一,中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一。

作品与评价

背景链接

1931年9月,在以研究中国古代建筑为宗旨的中国营造学社社长朱启钤先生的邀请下,梁思成离开东北大学,回到北平,进入中国营造学社任职,踏上了他研究中国建筑发展史的漫漫长路。为了积累资料和寻求科学依据,梁思成开始了他艰苦的、同时也是颇具独创性的建筑调查活动。在长达几十年的时间里,他跋山涉水,历尽困难,陆续实地考察了河北、山西、浙江、山东、河南、陕西以及西南地区的古建筑遗迹,进行了大量的拍照、测绘、资料整理和科研工作,于1944年写成《中国建筑史》。

东北大学(Northeastern

University)

国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校

版块二

以本为本

从课本中学习

02

板块三

文本研读

从课文中分析问题

3-1.略读课文,梳理框架

03

第一步:快读课文,明大意

段落层次

内容大意

第一部分

(1~2段)

从

和

两大方面说明中国建筑的地位

第二部分

(3~13段)

谈

。

第三部分

(14~17段)

探讨

。

第四部分

(18~20段)

提出

,

并倡导

。

地域分布

历史跨度

中国建筑的九大特征

中国建筑的风格和文法

各民族的建筑之间的“可译性”问题

熟悉中国建筑的文法和词汇

1.阅读全文,补写下面表格中的空缺处,理清文章思路。

精读文本,梳理层次

(三)(四)(五)属于结构特征

(一)(二)属于总体特征

(六)(七)(八)(九)属于装饰特征。

总体特征

结构特征

装饰特征

2.作者介绍的中国建筑九大特征,哪些属于总体特征,哪些属于结构特征?哪些属于装饰特征?

板块三

文本研读

从课文中分析问题

3-2.精读文本,体会内涵

03

精读课文·细揣摩

1.学习主要说明方法及其作用;理解中国建筑的特征。

2.理解并掌握筛选、整合文中信息的方法技巧。

[课程标准·学习目标]

中国建筑的基本特点(概括)

1-9

(一)建筑物的一般构成:

构

成

①下部的台基

②中部的建筑本身

③上部的翼状伸展的屋顶

以故宫太和殿为案例

台基部分:

建筑部分:

屋顶部分:

【神兽】故宫太和殿为等级最高的古建筑,角脊之上排列着10个小兽,其顺序为:“一龙二凤三狮子,海马天马六狎鱼,狻猊獬豸九斗牛,最后行什像个猴”,象征着皇权的至高无上。屋脊的顶端为骑凤仙人,后面依次排列鸱吻、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什。

一、研习课文第5自然段,思考并完成下面的问题。

1.结合本段内容,请说说中国建筑中称为“一‘所’房子”的建筑有什么样的特点?请用自己的话概括并简析。

明

确:

①中心性:围绕一个或若干个庭院或天井建造而成;

②对称性:左右均齐对称;

③朝阳性:主要房屋一般采取向南的方向;

④主次性:主要部分有砖石墁地,次要部分种植树木花草。

(二)建筑物的一般特点:

【经典案例】

中国北京故宫

以中和殿为故宫全体建筑的中心

午门(故宫的前门,进入外廷內宫的第一道门)

【讲究“坐北朝南”】

北京城的“龙脉”:

就是午门与神武门所连成的线。其中,御道设在此线上,仅供皇帝一人行走。体现出皇帝至高无上的权力。

(三)以木材结构为主要结构方法建筑:

【知识延伸】

醉翁亭位于安徽省滁州市西南琅琊山旁,名列四大名亭之首,始建于北宋庆历七年(1047年),由唐宋八大家之一欧阳修命名并撰《醉翁亭记》一文而闻名遐迩。

(四)斗拱:

斗拱,又称枓栱、斗科、欂栌、铺作等

,是中国汉族建筑特有的一种结构。在立柱顶、额枋和檐檩间或构架间,从枋上加的一层层探出成弓形的承重结构叫拱,拱与拱之间垫的方形木块叫斗,合称斗拱。

斗拱的产生和发展有着非常悠久的历史。斗拱的实例最早见于战国时期中山国出土的四龙四凤铜方案。(如上图)

北京故宫斗拱

兰州白云观七真殿斗拱

●斗栱在中国古建筑中起着十分重要的作用,主要有四个方面:

一、它位于柱与梁之间,由屋面和上层构架传下来的荷载,要通过斗拱传给柱子,再由柱传到基础,因此,它起着承上启下,传递荷载的作用。

二、它向外出挑,可把最外层的桁檀挑出一定距离,使建筑物出檐更加深远,造形更加优美、壮观。在它成型之后很长一段时间内,被作为构件大小的基本尺度。("模数"制)后来的斗拱逐渐变为装饰(后来采用砖墙,出檐变近许多,作用减少),也是区别建筑等级的标志。越高贵的建筑斗拱越复杂、繁华。

三、它构造精巧,造形美观,如盆景,似花篮,又是很好的装饰性构件。

四、榫卯结合是抗震的关键。

(五)举折、举架:

古建当中,举指屋架的高度,常按建筑的进深与屋面材料而定。宋称--举折。所谓举架是指,木构架相邻两檩中的垂直距离除以对应步架长度所得的系数。作用,使屋面呈一条凹形优美的曲线。越往上越陡,利于排水和采光。

(六)屋顶:

【意义】

屋顶发展成为中国建筑中最主要的特征之一。

(意义非凡的屋顶)

(七)建筑物屋身颜色——“大胆的”朱红色:

【意义】

屋顶发展成为中国建筑中最主要的特征之一。

从由上图,可以看出建筑物的主题颜色为朱红色。

【意义】在使用颜色上,中国建筑是世界各建筑体系中最大胆的。

(八)建筑物本身装饰——以脊吻为案例:

如上图(圈内).太和殿的大吻(鸱吻)

脊吻是中国宫殿建筑屋顶所用装饰物。它是殿宇顶上正脊两端的吻兽,一般是龙头形,张大口衔住脊端,故又称吞脊兽。

也叫大吻,即殿宇顶上正脊两端的吻兽,一般是龙头形,张大口衔住脊端,故又称吞脊兽。目前中国最大的吞脊兽,在故宫太和殿的殿顶上。太和殿的大吻,由13块琉璃件构成,总高3.4米,重4.3吨,是我国明清时代宫殿正脊吻的典型作品。

唐朝建筑(草图)

大慈恩寺(大雁塔)

大慈恩寺(大雁塔)

这些建筑你都找到了哪些共同特点???

为何他们的设计都如出一辙呢???

(六)建筑物装饰——有色琉璃砖瓦、浮雕:

颐和园多宝琉璃塔

人民英雄纪念碑(浮雕)

二、研习课文第14~19自然段,思考并完成下面的问题。

2.作者是根据什么提出“词汇”和“文法”这一与建筑相似的比喻的?这里的“词汇”和“文法”指什么?

明确:

作者是根据劳动人民在建筑活动实践中所积累的经验提炼出来的。这里的“词汇”和“文法”是指人们普遍承认并遵守的规则和惯例。

3.第15自然段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

明确:

①主要采用了打比方的说明方法。

②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

4.第19自然段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

明

确:

主要运用了三种说明方法。

①类比。例如“如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的”。

②举例子。例如“简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶”。

③作比较。例如“罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀”。作者运用这些说明方法,阐述各民族建筑之间的“可译性”问题,使原本抽象的专业语言变得通俗易懂,同时也增添了科学类文章的文学性。

纪念柱与华表

纪念柱(法国)

华表(中国·天安门华表)

★什么是华表?

华表是一种中国古代传统建筑形式,属于古代宫殿、陵墓等大型建筑物前面做装饰用的巨大石柱,相传华表是部落时代的一种图腾标志,古称桓表,以一种望柱的形式出现,富有深厚的中国传统文化内涵,散发出中国传统文化的精神、气质、神韵。

相传尧时立木牌于交通要道,供人书写谏言,针砭时弊。远古的华表皆为木制,东汉时期开始使用石柱作华表,华表的作用已经消失了,成为竖立在宫殿、桥梁、陵墓等前的大柱。华表通常由汉白玉雕成,华表的底座通常呈方形,是莲花座或须弥座,上面雕刻有龙的图案,蟠龙柱上雕刻一只蟠龙盘于柱上,并饰有流云纹;上端横插一云板,称为诽谤木;石柱顶上有一承露盘,呈圆形,因此对应天圆地方,上面的蹲兽为传说中的神兽朝天吼,或称为望天犼。

特色:天安门的华表

天安门前后各有一对汉白玉的柱子,名字叫华表又称作【望柱】。华表上石犼(读hǒu,中国神话传说中北方食人之兽)蹲立,下面横插云板,柱身雕刻云龙,该华表与天安门同建于明永乐年间,迄今已有500多年历史。这一对华表间距为96米,显得端庄秀丽、庄严肃穆,是少有的精美艺术品。由于天安门门前那对华表上的石犼,面向宫外,后面的那对华表上的的石犼,面向宫内,故在古老的传说中,人们把宫前的石犼叫【望君归】,意为盼望皇帝外出游玩不要久久不归,应快回宫料理国事;面向宫内的石犼叫【望君出】,劝戒皇帝不要老待在宫内寻欢作乐,应常到宫外去了解百姓的苦难。每根华表由须弥座柱础、柱身和承露盘组成,通高为9.57米,其直径为98厘米,重约20000公斤。

“可译性”的探讨

5.应如何理解作者提出的“各民族的建筑之间的‘可译性’”?试举例说明。

明确:

在同样需要、解决同样问题乃至表达同样感情的条件下,不同的民族在不同的时代可以各自用不同的建筑手法,建筑出各种各类的建筑物。这就好像同样一句话可以用不同的语言说出一样。例如:天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽属不同民族,大小也不同,却基本是同一功用。

【新思想·问题探究】

随着时代的不断进步,社会环境发生改变可能就会影响建筑“文法”(建制)的改变。

【以唐代帝陵为案例】

昭陵是唐太宗·昭陵

唐睿宗李旦之陵墓·桥陵

唐高宗李治与武则天的合葬墓·乾陵

【问题】

通过观察昭、桥、乾陵。我们可以看出这些唐代帝陵在建造时均有些特点。

【答案】

对了,我们由图发现,他们的陵墓均是依山而建,因山为陵。

唐高祖的“封土为陵”——献陵

唐高祖(李渊)·献陵

【特例】唐高祖的“封土为陵”——献陵

【历史还原】

献陵的陵墓规制是怎样决定的?贞观九年(635),70岁的李渊走完了他的一生。临终前,李渊遗诏要求丧葬俭约。他说:“既殡之后,皇帝宜于别所视军国大事。其服轻重,悉从汉制,以日易月。陵园制度,务从俭约,斟酌汉魏,以为规矩。”之后唐太宗李世民与大臣们议论陵制,以期建立唐代的帝陵制度,开始营建帝陵。《通鉴纲目》记载,开始时太宗下诏说,依汉高祖刘邦的长陵故事规划,不久,大臣虞世南两次上奏说:“霸陵因山不起坟,自然高显。今所卜地势即平,宜依周制为三仞之坟,明器一不得用金银铜铁,事讫刻石陵左,以明示大小高下之式,一藏宗庙,为子孙万世法,岂不美乎!”又说:“汉天子登上皇位就营建山陵,用了50余年的时间,现在想用数月时间建成汉代做了几十年的工程,于人力是大大不够的。”长陵是堆土为陵,整个陵冢呈梯形体,底部东西长46丈,南北宽40丈,封土高9丈,工程量十分浩大。对虞世南的建议,唐太宗没有明确表态,但内心已有了明确的想法,他让房玄龄等大臣集体讨论,因为这时陵址已经选定,有关诏书已经下达,他不能马上否定自己前面的决定。宰相房玄龄等以为汉长陵高九丈,东汉光武帝刘秀的原陵高六丈,如果按长陵的九丈就显得太高,如按三丈之制建陵则太矮,就请以原陵的制度来建造。唐太宗听从了他们的折衷建议,将建造规格作了调整,献陵按着原陵来具体规划,仍旧采用平地起坟的方式,历时4个月大功告成。

为什么到了唐太宗这里就开始“依山建陵”?

到了唐代,君王认为封土工程量过于浩大,而且高土垒筑既不安全也容易被盗,所以均采取依山建陵。唐太宗李世民的昭陵,就选择建在礼泉县北九嵕山,凿山建造。据说这一葬法是长孙皇后提出的,她在临终前对李世民说:"为了节俭,要薄葬,请因山而葬,勿需起坟"。这实际上是李世民自己的主张,借长孙皇后之名提出的。以山为陵,不过是利用人工难以造成的山岳雄伟的气势,以体现帝王气魄宏大,而且还可以达到防止盗掘的目的。后来的唐朝君主,死后就主要葬在从乾县到礼泉、三原,再到蒲城、富平一代,形成唐十八陵。

提新破旧:

随着时代的不断进步,社会环境发生改变可能就会影响建筑“文法”(建制)的改变。

像刚刚看过的唐朝帝陵和唐朝建筑建制一样,随着统治者的心理和社会环境的不断变化,这个“文法”也在不断改变。

古建筑大慈恩寺(大雁塔)的古朴唐风,再到现在的仿古建筑(例:陕西历史博物馆)的建筑风格,仍然是存有“唐风遗韵”。

谢谢li

THANK

YOU

《语文》必修下册

第8课

中国建筑的特征

作者:

梁思成

2021年8月

【区位聚焦-北京】

【地点】

中国·北京

【区位】

华北地区

【文化】

历史悠久

文化古都

【古建筑】

故宫、颐和园

……

【博物馆】

中国国家博物馆

故

宫

博

物

院

……

【案例分析】

故宫博物院

北京故宫博物院建立于1925年10月10日,位于北京故宫紫禁城内。是在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的中国综合性博物馆,也是中国最大的古代文化艺术博物馆,其文物收藏主要来源于清代宫中旧藏,是第一批全国爱国主义教育示范基地。是世界三大宫殿之一。1987年入选《世界文化遗产名录》。

故宫博物院

(太和殿广场)

太和殿俗称金銮殿,为汉族宫殿建筑之精华,东方三大殿之一。中国现存最大的木结构大殿。位于北京紫禁城(故宫)南北主轴线的显要位置,上承重檐庑殿顶,下坐3层汉白玉台阶,采用金龙和玺彩画,屋顶仙人走兽多达11件,开间11间,均采用最高形制。为中国现存最大木构架建筑之一,太和殿匾额"建极绥猷"匾,为乾隆皇帝的御笔,现存的牌匾为复制品。原件在袁世凯称帝时被换下,已佚。

颐和园,北京市古代皇家园林,前身为清漪园,坐落在北京西郊,距城区十五公里,占地约二百九十公顷,与圆明园毗邻。它是以昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖为蓝本,汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林。

【案例分析】

颐

和

园

也是保存最完整的一座皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。

【区位聚焦-苏州】

【地点】

中国·苏州

【区位】

南方地区

【文化】

园林建筑艺术

【古建筑】

拙政园……

【博物馆】

苏州博物馆

……

苏州古典园林,亦称"苏州园林",是位于江苏省苏州市境内的中国古典园林的总称。

苏州素有"园林之城"的美誉,境内私家园林始建于公元前6世纪,清末时城内外有园林170多处,现存50多处。1997年,苏州古典园林中的拙政园、留园、网师园和环秀山庄被列入世界文化遗产名录;2000年,沧浪亭、狮子林、耦园、艺圃和退思园作为苏州古典园林的扩展项目也被列为世界文化遗产。

【案例分析】

苏

州

园

林

苏州古典园林宅园合一,可赏,可游,可居。这种建筑形态的形成,是在人口密集和缺乏自然风光的城市中,人类依恋自然、追求与自然和谐相处、美化和完善自身居住环境的一种创造。苏州古典园林所蕴涵的中华哲学、历史、人文习俗是江南人文历史传统、地方风俗的一种象征和浓缩,展现了中国文化的精华,在世界造园史上具有独特的历史地位和重大的艺术价值。以拙政园、留园为代表的苏州古典园林被誉为"咫尺之内再造乾坤",是中华园林文化的翘楚和骄傲。

【案例分析】

苏

州

园

林

课文导读

板块一

助读导入

在兴趣中学习

01

一.以作者相关的故事

作者简介

梁思成(1901-1972),广东省新会人,生于日本东京,其父梁启超。1923年毕业于清华学校(今清华大学)。1924-1927年在美国宾夕法尼亚大学建筑系学习,1927年获硕士学位。1927-1928年在美国哈佛大学研究院研究世界建筑史。1928年与林徽因在加拿大温哥华结婚。回国后创办东北大学建筑系并担任系主任。1932-1946年历任中央研究院历史语言研究所通讯研究员、中国古物保存委员会委员、中国战区文物维护委员会副主任。1946年创办清华大学建筑系并担任教授、系主任。1948年9月当选为中央研究院院士。从1949年起,先后任北平市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任。1953年起任中国建筑学会副理事长。1955年当选为中国科学院技术科学部委员。曾参加主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。

梁思成(1901-1972)

作

者

作

品

作

者

评

价

··································

········································

《清式营造则例》

《宋营造法式》

《中国建筑史》

《中国艺术雕塑篇》《中国雕塑史》等。

中国近现代著名建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,中国建筑教育的奠基人之一,中国古建筑研究的先驱者之一,中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一。

作品与评价

背景链接

1931年9月,在以研究中国古代建筑为宗旨的中国营造学社社长朱启钤先生的邀请下,梁思成离开东北大学,回到北平,进入中国营造学社任职,踏上了他研究中国建筑发展史的漫漫长路。为了积累资料和寻求科学依据,梁思成开始了他艰苦的、同时也是颇具独创性的建筑调查活动。在长达几十年的时间里,他跋山涉水,历尽困难,陆续实地考察了河北、山西、浙江、山东、河南、陕西以及西南地区的古建筑遗迹,进行了大量的拍照、测绘、资料整理和科研工作,于1944年写成《中国建筑史》。

东北大学(Northeastern

University)

国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校

版块二

以本为本

从课本中学习

02

板块三

文本研读

从课文中分析问题

3-1.略读课文,梳理框架

03

第一步:快读课文,明大意

段落层次

内容大意

第一部分

(1~2段)

从

和

两大方面说明中国建筑的地位

第二部分

(3~13段)

谈

。

第三部分

(14~17段)

探讨

。

第四部分

(18~20段)

提出

,

并倡导

。

地域分布

历史跨度

中国建筑的九大特征

中国建筑的风格和文法

各民族的建筑之间的“可译性”问题

熟悉中国建筑的文法和词汇

1.阅读全文,补写下面表格中的空缺处,理清文章思路。

精读文本,梳理层次

(三)(四)(五)属于结构特征

(一)(二)属于总体特征

(六)(七)(八)(九)属于装饰特征。

总体特征

结构特征

装饰特征

2.作者介绍的中国建筑九大特征,哪些属于总体特征,哪些属于结构特征?哪些属于装饰特征?

板块三

文本研读

从课文中分析问题

3-2.精读文本,体会内涵

03

精读课文·细揣摩

1.学习主要说明方法及其作用;理解中国建筑的特征。

2.理解并掌握筛选、整合文中信息的方法技巧。

[课程标准·学习目标]

中国建筑的基本特点(概括)

1-9

(一)建筑物的一般构成:

构

成

①下部的台基

②中部的建筑本身

③上部的翼状伸展的屋顶

以故宫太和殿为案例

台基部分:

建筑部分:

屋顶部分:

【神兽】故宫太和殿为等级最高的古建筑,角脊之上排列着10个小兽,其顺序为:“一龙二凤三狮子,海马天马六狎鱼,狻猊獬豸九斗牛,最后行什像个猴”,象征着皇权的至高无上。屋脊的顶端为骑凤仙人,后面依次排列鸱吻、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什。

一、研习课文第5自然段,思考并完成下面的问题。

1.结合本段内容,请说说中国建筑中称为“一‘所’房子”的建筑有什么样的特点?请用自己的话概括并简析。

明

确:

①中心性:围绕一个或若干个庭院或天井建造而成;

②对称性:左右均齐对称;

③朝阳性:主要房屋一般采取向南的方向;

④主次性:主要部分有砖石墁地,次要部分种植树木花草。

(二)建筑物的一般特点:

【经典案例】

中国北京故宫

以中和殿为故宫全体建筑的中心

午门(故宫的前门,进入外廷內宫的第一道门)

【讲究“坐北朝南”】

北京城的“龙脉”:

就是午门与神武门所连成的线。其中,御道设在此线上,仅供皇帝一人行走。体现出皇帝至高无上的权力。

(三)以木材结构为主要结构方法建筑:

【知识延伸】

醉翁亭位于安徽省滁州市西南琅琊山旁,名列四大名亭之首,始建于北宋庆历七年(1047年),由唐宋八大家之一欧阳修命名并撰《醉翁亭记》一文而闻名遐迩。

(四)斗拱:

斗拱,又称枓栱、斗科、欂栌、铺作等

,是中国汉族建筑特有的一种结构。在立柱顶、额枋和檐檩间或构架间,从枋上加的一层层探出成弓形的承重结构叫拱,拱与拱之间垫的方形木块叫斗,合称斗拱。

斗拱的产生和发展有着非常悠久的历史。斗拱的实例最早见于战国时期中山国出土的四龙四凤铜方案。(如上图)

北京故宫斗拱

兰州白云观七真殿斗拱

●斗栱在中国古建筑中起着十分重要的作用,主要有四个方面:

一、它位于柱与梁之间,由屋面和上层构架传下来的荷载,要通过斗拱传给柱子,再由柱传到基础,因此,它起着承上启下,传递荷载的作用。

二、它向外出挑,可把最外层的桁檀挑出一定距离,使建筑物出檐更加深远,造形更加优美、壮观。在它成型之后很长一段时间内,被作为构件大小的基本尺度。("模数"制)后来的斗拱逐渐变为装饰(后来采用砖墙,出檐变近许多,作用减少),也是区别建筑等级的标志。越高贵的建筑斗拱越复杂、繁华。

三、它构造精巧,造形美观,如盆景,似花篮,又是很好的装饰性构件。

四、榫卯结合是抗震的关键。

(五)举折、举架:

古建当中,举指屋架的高度,常按建筑的进深与屋面材料而定。宋称--举折。所谓举架是指,木构架相邻两檩中的垂直距离除以对应步架长度所得的系数。作用,使屋面呈一条凹形优美的曲线。越往上越陡,利于排水和采光。

(六)屋顶:

【意义】

屋顶发展成为中国建筑中最主要的特征之一。

(意义非凡的屋顶)

(七)建筑物屋身颜色——“大胆的”朱红色:

【意义】

屋顶发展成为中国建筑中最主要的特征之一。

从由上图,可以看出建筑物的主题颜色为朱红色。

【意义】在使用颜色上,中国建筑是世界各建筑体系中最大胆的。

(八)建筑物本身装饰——以脊吻为案例:

如上图(圈内).太和殿的大吻(鸱吻)

脊吻是中国宫殿建筑屋顶所用装饰物。它是殿宇顶上正脊两端的吻兽,一般是龙头形,张大口衔住脊端,故又称吞脊兽。

也叫大吻,即殿宇顶上正脊两端的吻兽,一般是龙头形,张大口衔住脊端,故又称吞脊兽。目前中国最大的吞脊兽,在故宫太和殿的殿顶上。太和殿的大吻,由13块琉璃件构成,总高3.4米,重4.3吨,是我国明清时代宫殿正脊吻的典型作品。

唐朝建筑(草图)

大慈恩寺(大雁塔)

大慈恩寺(大雁塔)

这些建筑你都找到了哪些共同特点???

为何他们的设计都如出一辙呢???

(六)建筑物装饰——有色琉璃砖瓦、浮雕:

颐和园多宝琉璃塔

人民英雄纪念碑(浮雕)

二、研习课文第14~19自然段,思考并完成下面的问题。

2.作者是根据什么提出“词汇”和“文法”这一与建筑相似的比喻的?这里的“词汇”和“文法”指什么?

明确:

作者是根据劳动人民在建筑活动实践中所积累的经验提炼出来的。这里的“词汇”和“文法”是指人们普遍承认并遵守的规则和惯例。

3.第15自然段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

明确:

①主要采用了打比方的说明方法。

②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

4.第19自然段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

明

确:

主要运用了三种说明方法。

①类比。例如“如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的”。

②举例子。例如“简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶”。

③作比较。例如“罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀”。作者运用这些说明方法,阐述各民族建筑之间的“可译性”问题,使原本抽象的专业语言变得通俗易懂,同时也增添了科学类文章的文学性。

纪念柱与华表

纪念柱(法国)

华表(中国·天安门华表)

★什么是华表?

华表是一种中国古代传统建筑形式,属于古代宫殿、陵墓等大型建筑物前面做装饰用的巨大石柱,相传华表是部落时代的一种图腾标志,古称桓表,以一种望柱的形式出现,富有深厚的中国传统文化内涵,散发出中国传统文化的精神、气质、神韵。

相传尧时立木牌于交通要道,供人书写谏言,针砭时弊。远古的华表皆为木制,东汉时期开始使用石柱作华表,华表的作用已经消失了,成为竖立在宫殿、桥梁、陵墓等前的大柱。华表通常由汉白玉雕成,华表的底座通常呈方形,是莲花座或须弥座,上面雕刻有龙的图案,蟠龙柱上雕刻一只蟠龙盘于柱上,并饰有流云纹;上端横插一云板,称为诽谤木;石柱顶上有一承露盘,呈圆形,因此对应天圆地方,上面的蹲兽为传说中的神兽朝天吼,或称为望天犼。

特色:天安门的华表

天安门前后各有一对汉白玉的柱子,名字叫华表又称作【望柱】。华表上石犼(读hǒu,中国神话传说中北方食人之兽)蹲立,下面横插云板,柱身雕刻云龙,该华表与天安门同建于明永乐年间,迄今已有500多年历史。这一对华表间距为96米,显得端庄秀丽、庄严肃穆,是少有的精美艺术品。由于天安门门前那对华表上的石犼,面向宫外,后面的那对华表上的的石犼,面向宫内,故在古老的传说中,人们把宫前的石犼叫【望君归】,意为盼望皇帝外出游玩不要久久不归,应快回宫料理国事;面向宫内的石犼叫【望君出】,劝戒皇帝不要老待在宫内寻欢作乐,应常到宫外去了解百姓的苦难。每根华表由须弥座柱础、柱身和承露盘组成,通高为9.57米,其直径为98厘米,重约20000公斤。

“可译性”的探讨

5.应如何理解作者提出的“各民族的建筑之间的‘可译性’”?试举例说明。

明确:

在同样需要、解决同样问题乃至表达同样感情的条件下,不同的民族在不同的时代可以各自用不同的建筑手法,建筑出各种各类的建筑物。这就好像同样一句话可以用不同的语言说出一样。例如:天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽属不同民族,大小也不同,却基本是同一功用。

【新思想·问题探究】

随着时代的不断进步,社会环境发生改变可能就会影响建筑“文法”(建制)的改变。

【以唐代帝陵为案例】

昭陵是唐太宗·昭陵

唐睿宗李旦之陵墓·桥陵

唐高宗李治与武则天的合葬墓·乾陵

【问题】

通过观察昭、桥、乾陵。我们可以看出这些唐代帝陵在建造时均有些特点。

【答案】

对了,我们由图发现,他们的陵墓均是依山而建,因山为陵。

唐高祖的“封土为陵”——献陵

唐高祖(李渊)·献陵

【特例】唐高祖的“封土为陵”——献陵

【历史还原】

献陵的陵墓规制是怎样决定的?贞观九年(635),70岁的李渊走完了他的一生。临终前,李渊遗诏要求丧葬俭约。他说:“既殡之后,皇帝宜于别所视军国大事。其服轻重,悉从汉制,以日易月。陵园制度,务从俭约,斟酌汉魏,以为规矩。”之后唐太宗李世民与大臣们议论陵制,以期建立唐代的帝陵制度,开始营建帝陵。《通鉴纲目》记载,开始时太宗下诏说,依汉高祖刘邦的长陵故事规划,不久,大臣虞世南两次上奏说:“霸陵因山不起坟,自然高显。今所卜地势即平,宜依周制为三仞之坟,明器一不得用金银铜铁,事讫刻石陵左,以明示大小高下之式,一藏宗庙,为子孙万世法,岂不美乎!”又说:“汉天子登上皇位就营建山陵,用了50余年的时间,现在想用数月时间建成汉代做了几十年的工程,于人力是大大不够的。”长陵是堆土为陵,整个陵冢呈梯形体,底部东西长46丈,南北宽40丈,封土高9丈,工程量十分浩大。对虞世南的建议,唐太宗没有明确表态,但内心已有了明确的想法,他让房玄龄等大臣集体讨论,因为这时陵址已经选定,有关诏书已经下达,他不能马上否定自己前面的决定。宰相房玄龄等以为汉长陵高九丈,东汉光武帝刘秀的原陵高六丈,如果按长陵的九丈就显得太高,如按三丈之制建陵则太矮,就请以原陵的制度来建造。唐太宗听从了他们的折衷建议,将建造规格作了调整,献陵按着原陵来具体规划,仍旧采用平地起坟的方式,历时4个月大功告成。

为什么到了唐太宗这里就开始“依山建陵”?

到了唐代,君王认为封土工程量过于浩大,而且高土垒筑既不安全也容易被盗,所以均采取依山建陵。唐太宗李世民的昭陵,就选择建在礼泉县北九嵕山,凿山建造。据说这一葬法是长孙皇后提出的,她在临终前对李世民说:"为了节俭,要薄葬,请因山而葬,勿需起坟"。这实际上是李世民自己的主张,借长孙皇后之名提出的。以山为陵,不过是利用人工难以造成的山岳雄伟的气势,以体现帝王气魄宏大,而且还可以达到防止盗掘的目的。后来的唐朝君主,死后就主要葬在从乾县到礼泉、三原,再到蒲城、富平一代,形成唐十八陵。

提新破旧:

随着时代的不断进步,社会环境发生改变可能就会影响建筑“文法”(建制)的改变。

像刚刚看过的唐朝帝陵和唐朝建筑建制一样,随着统治者的心理和社会环境的不断变化,这个“文法”也在不断改变。

古建筑大慈恩寺(大雁塔)的古朴唐风,再到现在的仿古建筑(例:陕西历史博物馆)的建筑风格,仍然是存有“唐风遗韵”。

谢谢li

THANK

YOU

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])