部编版选择性必修下册第三单元 10.1 《兰亭集序》学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修下册第三单元 10.1 《兰亭集序》学案(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《兰亭集序》学案

【文本解读】

王羲之的《兰亭集序》纵情山水,叹死生之至大。文章从文人雅集写起,寥寥数语,将良辰美景、赏心乐事写得韵味悠长。但描写曲水流觞之乐并非作者的真正意图,他很快沉浸在对暂与久、悲与欢、生与死等问题的思考中,发出了一连串的叹息。阅读时要循着作者的思路理解他富于哲理的思考,感受文章情理交融的特点。魏晋时期道家思想流行,王羲之也深受影响,在文本中他对庄子的生死观有取有舍,阅读时注意体会其中的深意。

【素养目标】

1.了解王羲之的生平及文章写作背景,积累文化常识。

2.积累整合文言知识,疏通文意,背诵全文。

3.体会作者由“乐”到“悲”再“痛”的思想感情及其变化。???

4.探究王羲之“向死而生”的积极人生观。

【学习重难点】

认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。?

【学习方法】

合作探究法。

【学习过程】

一、知人论世

1.了解作者

王羲之(303—361年)汉族,字

,号

,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”、“王会稽”。王兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书,代表作品有:楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》《快雪时晴帖》、《丧乱帖》、行楷书《兰亭集序》等。是东晋的书法家,被后人尊为“

”,与儿子王献之合称“二王”。

2.相关背景

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭(今绍兴城外的兰渚山下),与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

3.了解文体“序”

序,文体名,是对书籍和文章举其纲要、论其大旨的一种文体,相当于引言。列于卷首的叫“序”,附于卷末的叫“跋”。其作用在于介绍、推荐某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容,或说明同本书内容有关的一些事情,帮助读者更好地去阅读和理解。如《兰亭集序》就是王羲之为《兰亭集》所写的序言。

“序”包括“书序”和“赠序”。“书序”多为叙述著作者意趣、写作缘起等;“赠序”创于唐初,用于临别赠言,多为劝勉之语。

4.解题

①兰亭:

②集:

③序:

二、初读感悟

(一)预习检查

1.明确字音。

癸(

)丑

会稽(

)

修禊(

)

流觞(

)

嗟(

)悼

骋(

)怀

三、文本研究

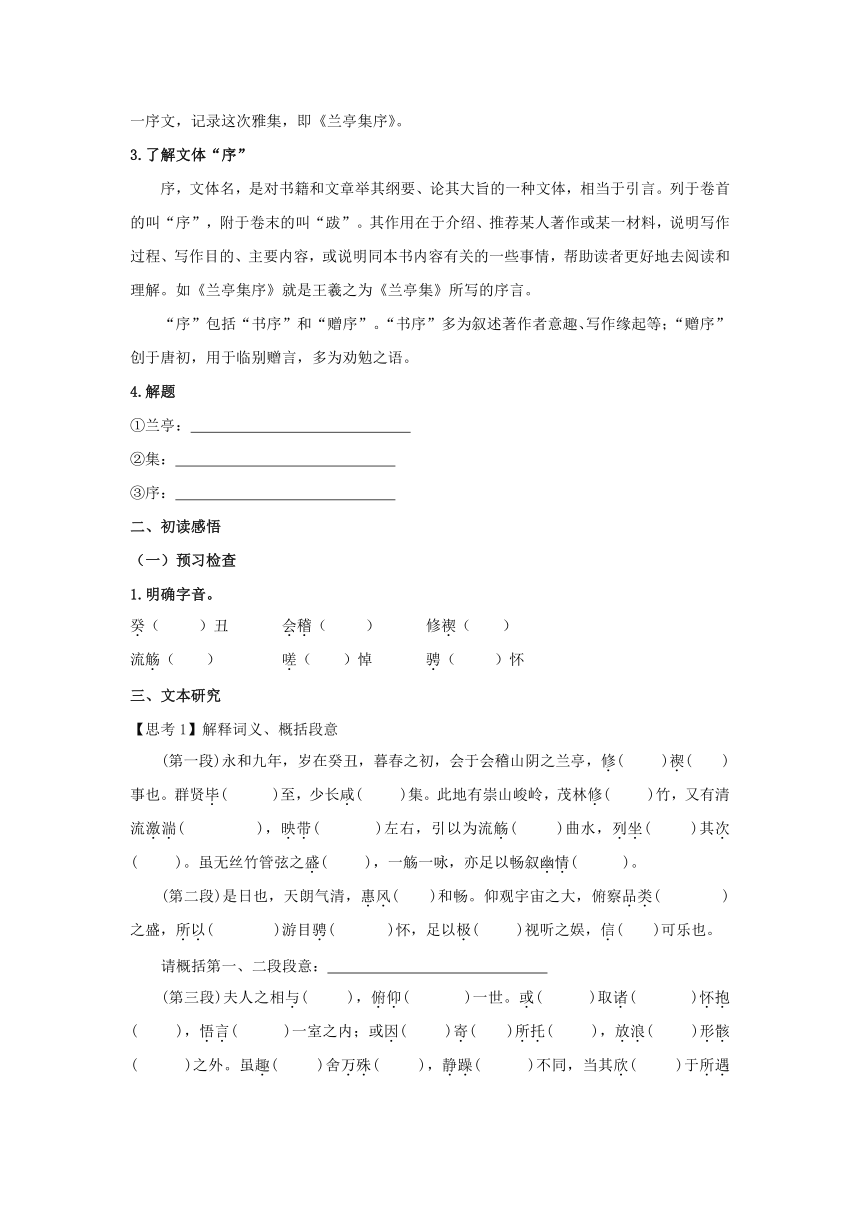

【思考1】解释词义、概括段意

(第一段)永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修(

)禊(

)事也。群贤毕(

)至,少长咸(

)集。此地有崇山峻岭,茂林修(

)竹,又有清流激湍(

),映带(

)左右,引以为流觞(

)曲水,列坐(

)其次(

)。虽无丝竹管弦之盛(

),一觞一咏,亦足以畅叙幽情(

)。

(第二段)是日也,天朗气清,惠风(

)和畅。仰观宇宙之大,俯察品类(

)之盛,所以(

)游目骋(

)怀,足以极(

)视听之娱,信(

)可乐也。

请概括第一、二段段意:

(第三段)夫人之相与(

),俯仰(

)一世。或(

)取诸(

)怀抱(

),悟言(

)一室之内;或因(

)寄(

)所托(

),放浪(

)形骸(

)之外。虽趣(

)舍万殊(

),静躁(

)不同,当其欣(

)于所遇(

),暂(

)得于己,快然(

)自足,不知老之将至;及其所之(

)既(

)倦,情随事迁(

),感慨系(

)之矣。向(

)之所欣,俯仰之间,已为陈迹(

),犹不能不以(

)之兴(

)怀,况修短(

)随化(

),终期(

)于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

请概括段意:

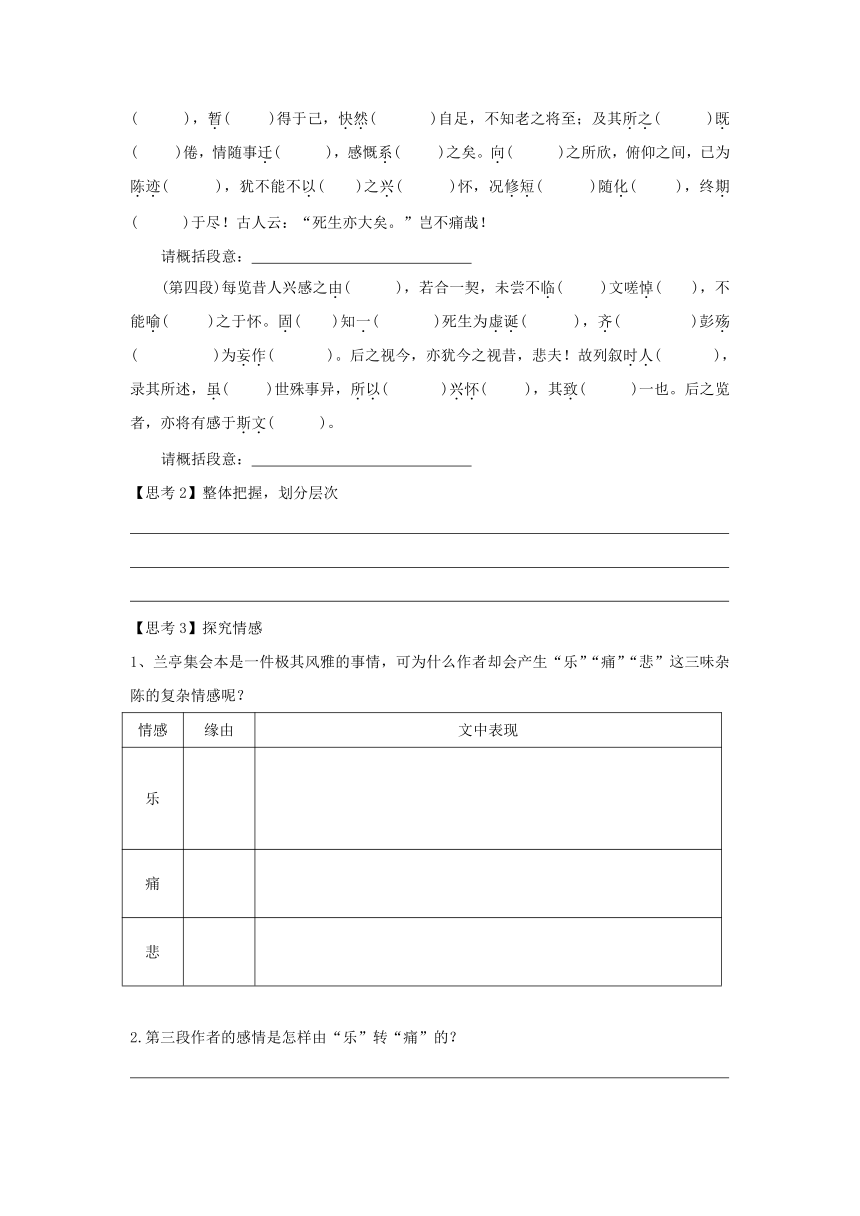

(第四段)每览昔人兴感之由(

),若合一契,未尝不临(

)文嗟悼(

),不能喻(

)之于怀。固(

)知一(

)死生为虚诞(

),齐(

)彭殇(

)为妄作(

)。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人(

),录其所述,虽(

)世殊事异,所以(

)兴怀(

),其致(

)一也。后之览者,亦将有感于斯文(

)。

请概括段意:

【思考2】整体把握,划分层次

【思考3】探究情感

1、兰亭集会本是一件极其风雅的事情,可为什么作者却会产生“乐”“痛”“悲”这三味杂陈的复杂情感呢?

情感

缘由

文中表现

乐

痛

悲

2.第三段作者的感情是怎样由“乐”转“痛”的?

【思考4】探究内容

1.“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这句表达了作者怎样的生死观?

【思考5】对比阅读

(甲)

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

王羲之《兰亭集序》

(乙)

夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。况阳春召我以烟景,大块假我以文章。会桃花之芳园,序天伦之乐事。群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐(即康乐公谢灵运)。幽赏未已,高谈转清。开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月。不有佳咏,何伸雅怀?如诗不成,罚依金谷酒数。

李白《春夜宴桃李园序》

问题:下列说法不正确的一项是(

)

A.《兰亭集序》代表了东晋散文清淡的风貌,清新疏朗,一扫雕词琢句的浮艳之风。

B.《兰亭集序》表达上多直抒胸臆,读来情韵绵邈;而《春夜》一文则多间接的借景抒情。

C.从修辞上看《春夜》多用典,如“惠连”“金谷酒数”,《兰亭集序》则有引用的运用。

四、明晰主旨

五、拓展阅读

书札之美

王岳川

书札是一种直指人心的艺术,它在流动着的徒手线条中展现出人的内在情思。所以“书者散也”“书人不朽于千古”。

书札作为书家自由书写的艺术,在古代达到了心手合一的境界。然而当代社会笼罩着一种模式化的气氛——印刷品泛滥,电子复制使艺术日益走向形式化商品化,当代书法和其他艺术正不断与自身脱离。心性缺席,作品成为没有尽头的试验,艺术成为技术角逐。于是,书法大展一个接一个,而日常交流的手札却几乎消失殆尽。如何在日益信息化的社会中,保持住人间的诗意和书法的人间情怀,是当代手札必得面对的问题。

古人的精神世界和人文情怀与他的笔墨相合拍。我们在王羲之众多的信札中,可以看到魏晋时代“生年不满百,常怀千岁忧”的精神。在《姨母帖》迟缓的行笔张力中可以感到王羲之悲痛之情。而行草《丧乱帖》最能见王羲之的真情怀。此帖流露出丧乱时期王羲之的痛苦心情,开始三行写得比较平和规矩,行书笔意较浓,后两行草意转多,尤其最后三行,已属逸笔草草,但性情之真与丧乱之痛却跃然纸上。王羲之的书札强调“意”,系指书家的心性情感对于书法创作的重要性,认为书法要表现人内心的悲喜哀乐和意绪情操。有“意”融入笔墨之中,书札才会有飞动美、错落美、中和美,整幅作品才“气韵生动”。

唐代张旭《肚痛帖》,六行三十字,用笔行气出神入化,劲健清奇。前三字浓墨重笔,如高山坠石,而后行笔如虹,连绵直下,颓然天放,狂态毕现,将书法的抒情性发挥到极致。唐代怀素《苦笋帖》仅二行十四字,字势开张,天然纵笔,以细而富于弹性的线条占有最大的字里空间,在“一笔书”的流畅运行中,法度俱全。

古代书札作为视觉艺术却具音乐的律动感,而成为抒情写意的心灵艺术。所以,书札像文化的过滤器,过滤掉了世俗之物和人格面具,成为古人心灵交流的中介。

手札的书体以行草为主,书风大抵以自然放松、典雅平实、素朴内敛为多。作为自然放松状态的文人气息相通的凭证,手札可谓明心见性,最能体现人我间最为自然真实的生存状态。

然而,当代书法与文人脱离以后,出现了书法家商品化、展览视觉化、书法群体江湖化倾向。书法家成为独门技术的“职业”人员,文人书法日渐远去。各类书法展成为技法较量和关系评比的战场。文化含量淡薄,文人身份不彰,文化身份不明,成为当代书法的症候。于是乎,文坛宿老能写一手典雅信札的实在是凤毛麟角;反过来,大量知名书法家甚至著名书法家基本上与文人不搭界。这种书法与文化分离的现象,值得关注,更需尽快改观。

问题:请根据文意,概述在当代如何保持“书札之美”。

六、素材积累—王羲之名句

1.意在笔前,然后作字。

2.后之视今,犹今之视昔。

3.奉橘三百枚,霜未降,未可多得。

4.怏然自足,曾不知老之将至。

5.人品清于在山水,天怀畅若当风兰。

6.存意学者,两月可见其成;天性灵者,百日即知其本。

7.仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目畅怀,足以极视听之娱。

七、作业

完成配套练习。

答案

一、1.逸少,澹斋,书圣

4.解题

①兰亭:是东晋时期会稽郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。

②集:诗集

③序:一种文体

二、初读感悟

(一)预习检查

1.明确字音。

癸(ɡuǐ)丑

会稽(kuài

jī)

修禊(xì)

流觞(shāng)

趣(qū)舍万殊

嗟(jiē)悼

骋(chěnɡ)怀

三、文本研究

【思考1】解释词义、概括段意

(第一段)永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修(做,从事)禊(一种祭礼)事也。群贤毕(全,都)至,少长咸(全,都)集。此地有崇山峻岭,茂林修(高高的)竹,又有清流激湍(流势很急的水),映带(景物互相衬托)左右,引以为流觞(酒杯)曲水,列坐(排列而坐)其次(旁边)。虽无丝竹管弦之盛(繁盛),一觞一咏,亦足以畅叙幽情(深远高雅的情思)。

(第二段)是日也,天朗气清,惠风(和风)和畅。仰观宇宙之大,俯察品类(自然界的万物)之盛,所以(用来……的)游目骋(开畅、舒展)怀,足以极(穷尽)视听之娱,信(实在)可乐也。

请概括第一、二段段意:叙述兰亭集会盛况,描写环境之美,抒发快乐之情。

(第三段)夫人之相与(交往),俯仰(一俯一仰之间,比喻时间短暂)一世。或(有的人)取诸(相当于“之于”)怀抱(心怀),悟言(晤谈、对谈。悟,同“晤”,面对)一室之内;或因(依、随着)寄(寄托)所托(所爱好的事物),放浪(放纵、不受拘束)形骸(人的躯体)之外。虽趣(同“取”)舍万殊(千差万别),静躁(静与动。躁,动)不同,当其欣(欣喜)于所遇(所接触的事物),暂(一时)得于己,快然(高兴的样子)自足,不知老之将至;及其所之(所喜爱或得到的事物。之,求得)既(已经)倦,情随事迁(变化),感慨系(连接)之矣。向(过去,以前)之所欣,俯仰之间,已为陈迹(旧迹),犹不能不以(因)之兴(发生、引起)怀,况修短(寿命长短)随化(指自然),终期(至、及)于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

请概括段意:引出“死生”重大问题,抒发人生无常、情随事迁的伤感之情。

(第四段)每览昔人兴感之由(原因),若合一契,未尝不临(面对)文嗟悼(悲伤),不能喻(明白)之于怀。固(乃)知一(把……看作一样)死生为虚诞(虚妄荒诞),齐(把……看作相等)彭殇(未成年而死去的人)为妄作(虚妄之谈)。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人(当时与会的人),录其所述,虽(即使)世殊事异,所以(……的原因)兴怀(抒发情感),其致(意态,情趣)一也。后之览者,亦将有感于斯文(这次集会的诗文)。

请概括段意:表明作者对生死的看法,交代作序目的。

【思考2】明确

第一部分(1、2自然段):叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。??

第二部分(3、4自然段):抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出乐与忧、生与死的感慨。???

【思考3】探究情感

1、

情感

缘由

文中表现

乐

有

良辰:暮春之初,天朗气清,惠风和畅

美景:崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

赏心:游目骋怀,极视听之娱

乐事:流觞曲水,列坐其次,一觞一咏,畅叙幽情

贤友:群贤毕至,少长咸集

痛

无

年老无觉:快然自足,不知老之将至

情趣无定:所之既倦,情随事迁

事物无常:向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

生死无避:修短随化,终期于尽

悲

同

哀叹同惑:临文嗟悼,不能喻之于怀

生命同误:

一死生,齐彭殇

命运同轨:后之视今,亦犹今之视昔

2.明确

作者由“信可乐也”的感觉,联想到人的两种不同的生存状态,忽然感到“不知老之将至”,因此感慨横生,引出人生苦短的悲叹。“死生亦大矣”,自然转而为“痛”。

【思考4】探究内容

1.明确

作者认为,不管人以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

【思考5】明确

D项,“从文体上看二文都属于书序”错误。《兰亭集序》是书序也是宴集序,而《春夜宴从弟桃花园序》则是宴集序。

四、明确

《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。

五、明确

书法与心性相融合;书法与文化相融合。

【文本解读】

王羲之的《兰亭集序》纵情山水,叹死生之至大。文章从文人雅集写起,寥寥数语,将良辰美景、赏心乐事写得韵味悠长。但描写曲水流觞之乐并非作者的真正意图,他很快沉浸在对暂与久、悲与欢、生与死等问题的思考中,发出了一连串的叹息。阅读时要循着作者的思路理解他富于哲理的思考,感受文章情理交融的特点。魏晋时期道家思想流行,王羲之也深受影响,在文本中他对庄子的生死观有取有舍,阅读时注意体会其中的深意。

【素养目标】

1.了解王羲之的生平及文章写作背景,积累文化常识。

2.积累整合文言知识,疏通文意,背诵全文。

3.体会作者由“乐”到“悲”再“痛”的思想感情及其变化。???

4.探究王羲之“向死而生”的积极人生观。

【学习重难点】

认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。?

【学习方法】

合作探究法。

【学习过程】

一、知人论世

1.了解作者

王羲之(303—361年)汉族,字

,号

,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”、“王会稽”。王兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书,代表作品有:楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》《快雪时晴帖》、《丧乱帖》、行楷书《兰亭集序》等。是东晋的书法家,被后人尊为“

”,与儿子王献之合称“二王”。

2.相关背景

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭(今绍兴城外的兰渚山下),与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

3.了解文体“序”

序,文体名,是对书籍和文章举其纲要、论其大旨的一种文体,相当于引言。列于卷首的叫“序”,附于卷末的叫“跋”。其作用在于介绍、推荐某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容,或说明同本书内容有关的一些事情,帮助读者更好地去阅读和理解。如《兰亭集序》就是王羲之为《兰亭集》所写的序言。

“序”包括“书序”和“赠序”。“书序”多为叙述著作者意趣、写作缘起等;“赠序”创于唐初,用于临别赠言,多为劝勉之语。

4.解题

①兰亭:

②集:

③序:

二、初读感悟

(一)预习检查

1.明确字音。

癸(

)丑

会稽(

)

修禊(

)

流觞(

)

嗟(

)悼

骋(

)怀

三、文本研究

【思考1】解释词义、概括段意

(第一段)永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修(

)禊(

)事也。群贤毕(

)至,少长咸(

)集。此地有崇山峻岭,茂林修(

)竹,又有清流激湍(

),映带(

)左右,引以为流觞(

)曲水,列坐(

)其次(

)。虽无丝竹管弦之盛(

),一觞一咏,亦足以畅叙幽情(

)。

(第二段)是日也,天朗气清,惠风(

)和畅。仰观宇宙之大,俯察品类(

)之盛,所以(

)游目骋(

)怀,足以极(

)视听之娱,信(

)可乐也。

请概括第一、二段段意:

(第三段)夫人之相与(

),俯仰(

)一世。或(

)取诸(

)怀抱(

),悟言(

)一室之内;或因(

)寄(

)所托(

),放浪(

)形骸(

)之外。虽趣(

)舍万殊(

),静躁(

)不同,当其欣(

)于所遇(

),暂(

)得于己,快然(

)自足,不知老之将至;及其所之(

)既(

)倦,情随事迁(

),感慨系(

)之矣。向(

)之所欣,俯仰之间,已为陈迹(

),犹不能不以(

)之兴(

)怀,况修短(

)随化(

),终期(

)于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

请概括段意:

(第四段)每览昔人兴感之由(

),若合一契,未尝不临(

)文嗟悼(

),不能喻(

)之于怀。固(

)知一(

)死生为虚诞(

),齐(

)彭殇(

)为妄作(

)。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人(

),录其所述,虽(

)世殊事异,所以(

)兴怀(

),其致(

)一也。后之览者,亦将有感于斯文(

)。

请概括段意:

【思考2】整体把握,划分层次

【思考3】探究情感

1、兰亭集会本是一件极其风雅的事情,可为什么作者却会产生“乐”“痛”“悲”这三味杂陈的复杂情感呢?

情感

缘由

文中表现

乐

痛

悲

2.第三段作者的感情是怎样由“乐”转“痛”的?

【思考4】探究内容

1.“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这句表达了作者怎样的生死观?

【思考5】对比阅读

(甲)

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

王羲之《兰亭集序》

(乙)

夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。况阳春召我以烟景,大块假我以文章。会桃花之芳园,序天伦之乐事。群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐(即康乐公谢灵运)。幽赏未已,高谈转清。开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月。不有佳咏,何伸雅怀?如诗不成,罚依金谷酒数。

李白《春夜宴桃李园序》

问题:下列说法不正确的一项是(

)

A.《兰亭集序》代表了东晋散文清淡的风貌,清新疏朗,一扫雕词琢句的浮艳之风。

B.《兰亭集序》表达上多直抒胸臆,读来情韵绵邈;而《春夜》一文则多间接的借景抒情。

C.从修辞上看《春夜》多用典,如“惠连”“金谷酒数”,《兰亭集序》则有引用的运用。

四、明晰主旨

五、拓展阅读

书札之美

王岳川

书札是一种直指人心的艺术,它在流动着的徒手线条中展现出人的内在情思。所以“书者散也”“书人不朽于千古”。

书札作为书家自由书写的艺术,在古代达到了心手合一的境界。然而当代社会笼罩着一种模式化的气氛——印刷品泛滥,电子复制使艺术日益走向形式化商品化,当代书法和其他艺术正不断与自身脱离。心性缺席,作品成为没有尽头的试验,艺术成为技术角逐。于是,书法大展一个接一个,而日常交流的手札却几乎消失殆尽。如何在日益信息化的社会中,保持住人间的诗意和书法的人间情怀,是当代手札必得面对的问题。

古人的精神世界和人文情怀与他的笔墨相合拍。我们在王羲之众多的信札中,可以看到魏晋时代“生年不满百,常怀千岁忧”的精神。在《姨母帖》迟缓的行笔张力中可以感到王羲之悲痛之情。而行草《丧乱帖》最能见王羲之的真情怀。此帖流露出丧乱时期王羲之的痛苦心情,开始三行写得比较平和规矩,行书笔意较浓,后两行草意转多,尤其最后三行,已属逸笔草草,但性情之真与丧乱之痛却跃然纸上。王羲之的书札强调“意”,系指书家的心性情感对于书法创作的重要性,认为书法要表现人内心的悲喜哀乐和意绪情操。有“意”融入笔墨之中,书札才会有飞动美、错落美、中和美,整幅作品才“气韵生动”。

唐代张旭《肚痛帖》,六行三十字,用笔行气出神入化,劲健清奇。前三字浓墨重笔,如高山坠石,而后行笔如虹,连绵直下,颓然天放,狂态毕现,将书法的抒情性发挥到极致。唐代怀素《苦笋帖》仅二行十四字,字势开张,天然纵笔,以细而富于弹性的线条占有最大的字里空间,在“一笔书”的流畅运行中,法度俱全。

古代书札作为视觉艺术却具音乐的律动感,而成为抒情写意的心灵艺术。所以,书札像文化的过滤器,过滤掉了世俗之物和人格面具,成为古人心灵交流的中介。

手札的书体以行草为主,书风大抵以自然放松、典雅平实、素朴内敛为多。作为自然放松状态的文人气息相通的凭证,手札可谓明心见性,最能体现人我间最为自然真实的生存状态。

然而,当代书法与文人脱离以后,出现了书法家商品化、展览视觉化、书法群体江湖化倾向。书法家成为独门技术的“职业”人员,文人书法日渐远去。各类书法展成为技法较量和关系评比的战场。文化含量淡薄,文人身份不彰,文化身份不明,成为当代书法的症候。于是乎,文坛宿老能写一手典雅信札的实在是凤毛麟角;反过来,大量知名书法家甚至著名书法家基本上与文人不搭界。这种书法与文化分离的现象,值得关注,更需尽快改观。

问题:请根据文意,概述在当代如何保持“书札之美”。

六、素材积累—王羲之名句

1.意在笔前,然后作字。

2.后之视今,犹今之视昔。

3.奉橘三百枚,霜未降,未可多得。

4.怏然自足,曾不知老之将至。

5.人品清于在山水,天怀畅若当风兰。

6.存意学者,两月可见其成;天性灵者,百日即知其本。

7.仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目畅怀,足以极视听之娱。

七、作业

完成配套练习。

答案

一、1.逸少,澹斋,书圣

4.解题

①兰亭:是东晋时期会稽郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。

②集:诗集

③序:一种文体

二、初读感悟

(一)预习检查

1.明确字音。

癸(ɡuǐ)丑

会稽(kuài

jī)

修禊(xì)

流觞(shāng)

趣(qū)舍万殊

嗟(jiē)悼

骋(chěnɡ)怀

三、文本研究

【思考1】解释词义、概括段意

(第一段)永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修(做,从事)禊(一种祭礼)事也。群贤毕(全,都)至,少长咸(全,都)集。此地有崇山峻岭,茂林修(高高的)竹,又有清流激湍(流势很急的水),映带(景物互相衬托)左右,引以为流觞(酒杯)曲水,列坐(排列而坐)其次(旁边)。虽无丝竹管弦之盛(繁盛),一觞一咏,亦足以畅叙幽情(深远高雅的情思)。

(第二段)是日也,天朗气清,惠风(和风)和畅。仰观宇宙之大,俯察品类(自然界的万物)之盛,所以(用来……的)游目骋(开畅、舒展)怀,足以极(穷尽)视听之娱,信(实在)可乐也。

请概括第一、二段段意:叙述兰亭集会盛况,描写环境之美,抒发快乐之情。

(第三段)夫人之相与(交往),俯仰(一俯一仰之间,比喻时间短暂)一世。或(有的人)取诸(相当于“之于”)怀抱(心怀),悟言(晤谈、对谈。悟,同“晤”,面对)一室之内;或因(依、随着)寄(寄托)所托(所爱好的事物),放浪(放纵、不受拘束)形骸(人的躯体)之外。虽趣(同“取”)舍万殊(千差万别),静躁(静与动。躁,动)不同,当其欣(欣喜)于所遇(所接触的事物),暂(一时)得于己,快然(高兴的样子)自足,不知老之将至;及其所之(所喜爱或得到的事物。之,求得)既(已经)倦,情随事迁(变化),感慨系(连接)之矣。向(过去,以前)之所欣,俯仰之间,已为陈迹(旧迹),犹不能不以(因)之兴(发生、引起)怀,况修短(寿命长短)随化(指自然),终期(至、及)于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

请概括段意:引出“死生”重大问题,抒发人生无常、情随事迁的伤感之情。

(第四段)每览昔人兴感之由(原因),若合一契,未尝不临(面对)文嗟悼(悲伤),不能喻(明白)之于怀。固(乃)知一(把……看作一样)死生为虚诞(虚妄荒诞),齐(把……看作相等)彭殇(未成年而死去的人)为妄作(虚妄之谈)。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人(当时与会的人),录其所述,虽(即使)世殊事异,所以(……的原因)兴怀(抒发情感),其致(意态,情趣)一也。后之览者,亦将有感于斯文(这次集会的诗文)。

请概括段意:表明作者对生死的看法,交代作序目的。

【思考2】明确

第一部分(1、2自然段):叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。??

第二部分(3、4自然段):抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出乐与忧、生与死的感慨。???

【思考3】探究情感

1、

情感

缘由

文中表现

乐

有

良辰:暮春之初,天朗气清,惠风和畅

美景:崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

赏心:游目骋怀,极视听之娱

乐事:流觞曲水,列坐其次,一觞一咏,畅叙幽情

贤友:群贤毕至,少长咸集

痛

无

年老无觉:快然自足,不知老之将至

情趣无定:所之既倦,情随事迁

事物无常:向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

生死无避:修短随化,终期于尽

悲

同

哀叹同惑:临文嗟悼,不能喻之于怀

生命同误:

一死生,齐彭殇

命运同轨:后之视今,亦犹今之视昔

2.明确

作者由“信可乐也”的感觉,联想到人的两种不同的生存状态,忽然感到“不知老之将至”,因此感慨横生,引出人生苦短的悲叹。“死生亦大矣”,自然转而为“痛”。

【思考4】探究内容

1.明确

作者认为,不管人以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

【思考5】明确

D项,“从文体上看二文都属于书序”错误。《兰亭集序》是书序也是宴集序,而《春夜宴从弟桃花园序》则是宴集序。

四、明确

《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。

五、明确

书法与心性相融合;书法与文化相融合。