2021-2022学年教科版(2019)必修第一册 2.1匀变速直线运动的研究 课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年教科版(2019)必修第一册 2.1匀变速直线运动的研究 课件(51张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-20 16:24:22 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第二章 匀变速直线运动的规律

1.匀变速直线运动的研究

实验必备·自主学习

一、匀变速直线运动

【情境思考】

怎样判断列车出站时是否做匀变速直线运动?

提示:观察车里的速度计,看每秒的速度增量是否相同。

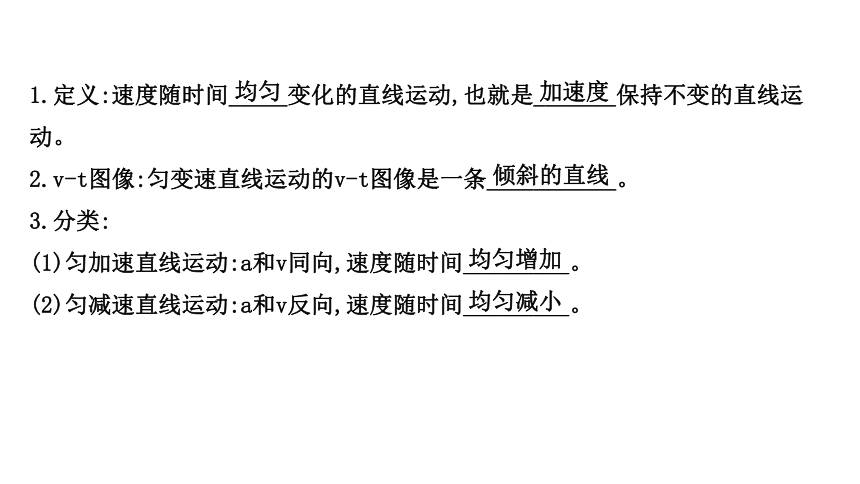

1.定义:速度随时间_____变化的直线运动,也就是_______保持不变的直线运

动。

2.v-t图像:匀变速直线运动的v-t图像是一条___________。

3.分类:

(1)匀加速直线运动:a和v同向,速度随时间_________。

(2)匀减速直线运动:a和v反向,速度随时间_________。

均匀

加速度

倾斜的直线

均匀增加

均匀减小

二、实验:研究小车的运动——用打点计时器进行研究

1.实验目的

(1)练习使用___________,通过打出的纸带计算瞬时速度。

(2)通过实验获取数据,利用图像处理实验数据。

(3)通过数据分析得出小车速度随时间变化的规律。

2.实验器材

打点计时器(带导线)、交流电源、_______、纸带、一端附有定滑轮的长木

板、小车、细绳、槽码、复写纸、坐标纸等。

打点计时器

刻度尺

3.实验原理与设计

(1)利用纸带计算瞬时速度:以纸带上某点为中间时刻取一小段位移,用这段位

移的_________表示这点的瞬时速度。

(2)用v-t图像表示小车的运动情况:以速度v为纵轴、时间t为横轴建立直角坐

标系,用描点法画出小车的v-t图像,图线的倾斜程度表示加速度的大小,如果v-

t图像是一条倾斜的直线,说明小车的速度是均匀变化的。

平均速度

实验过程·探究学习

【实验步骤】

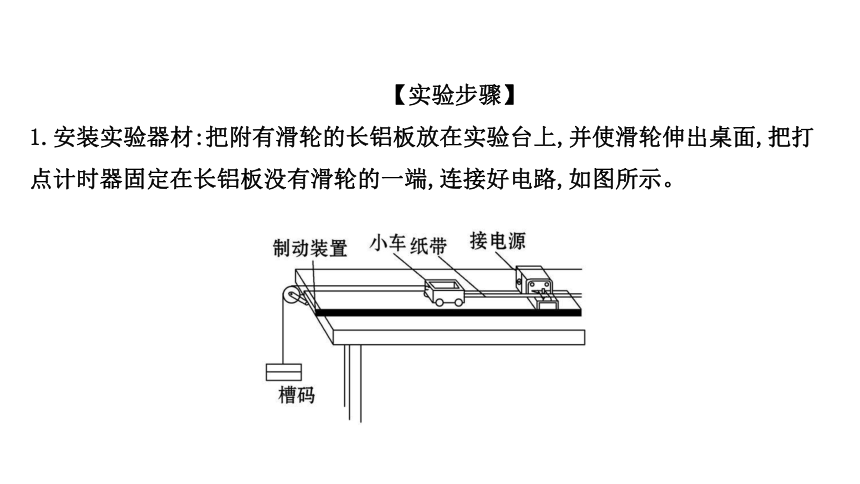

1.安装实验器材:把附有滑轮的长铝板放在实验台上,并使滑轮伸出桌面,把打

点计时器固定在长铝板没有滑轮的一端,连接好电路,如图所示。

2.实验准备:把一条细绳拴在小车上,使细绳跨过滑轮,下面挂上合适的槽码。

放手后,看小车能否在铝板上平稳地加速滑行,然后把纸带穿过打点计时器,并

把纸带的一端固定在小车的后面。

3.打纸带:使小车停在打点计时器处,先接通电源,后释放小车,让小车拖着纸带

运动,打点计时器就在纸带上打下一列小点,再按同样的方法(不改变槽码个数)

打出两条纸带。从这三条纸带中选用一条最清晰的,记录为纸带Ⅰ。

4.增减槽码再打纸带:增加一个槽码,按上述方法打出纸带Ⅱ。在打纸带Ⅰ时的

基础上减少一个槽码,仍按上述方法打出纸带Ⅲ。

【思考·讨论】释放小车时,小车与打点计时器的相对位置有要求吗?

提示:小车与打点计时器应靠近一些。

【数据收集与分析】

1.表格法:

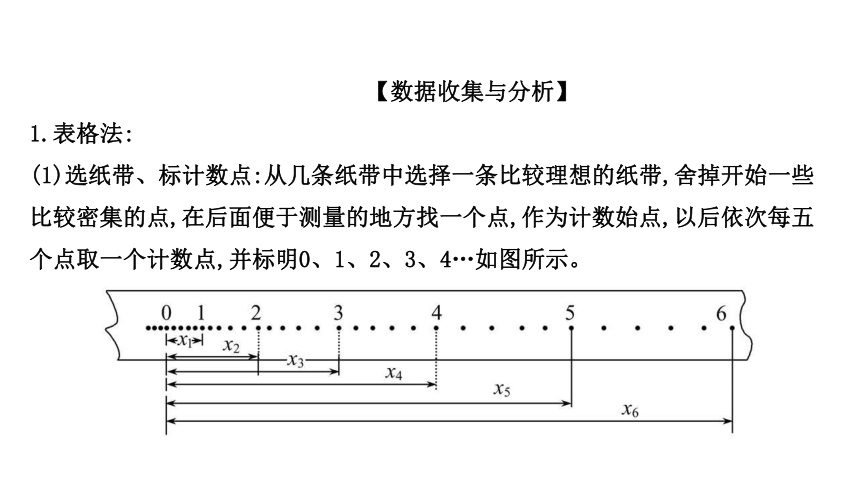

(1)选纸带、标计数点:从几条纸带中选择一条比较理想的纸带,舍掉开始一些

比较密集的点,在后面便于测量的地方找一个点,作为计数始点,以后依次每五

个点取一个计数点,并标明0、1、2、3、4…如图所示。

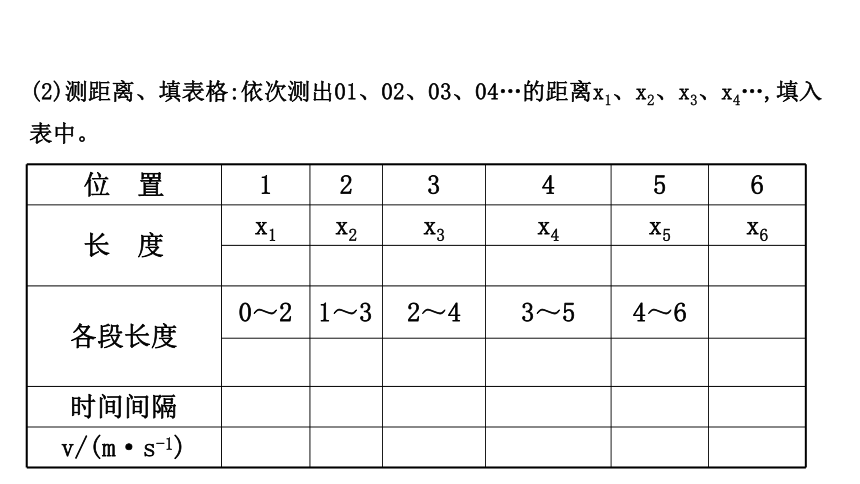

(2)测距离、填表格:依次测出01、02、03、04…的距离x1、x2、x3、x4…,填入

表中。

位 置

1

2

3

4

5

6

长 度

x1

x2

x3

x4

x5

x6

各段长度

0~2

1~3

2~4

3~5

4~6

时间间隔

v/(m·s-1)

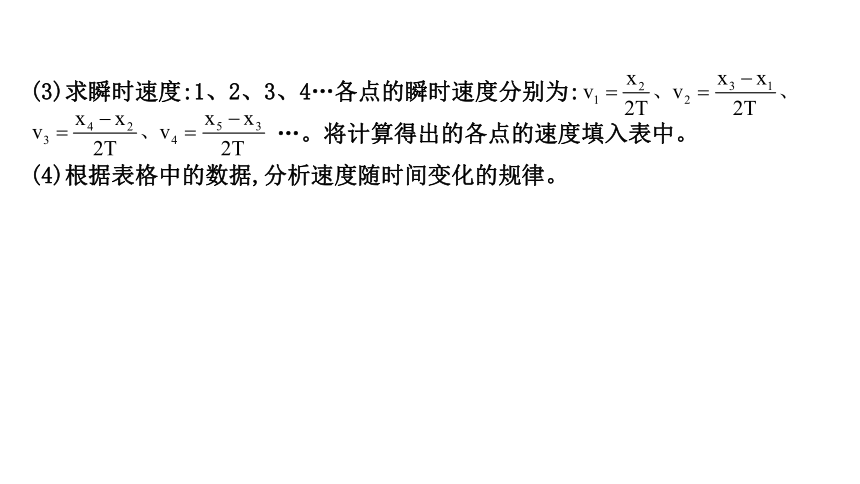

(3)求瞬时速度:1、2、3、4…各点的瞬时速度分别为:

…。将计算得出的各点的速度填入表中。

(4)根据表格中的数据,分析速度随时间变化的规律。

2.图像法:

(1)在坐标纸上建立直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示速度,并根据表格中的

数据在坐标系中描点。

(2)画一条直线,让这条直线通过尽可能多的点,不在线上的点均匀分布在直线

的两侧,偏差比较大的点忽略不计,如图所示。

(3)观察所得到的直线,分析物体的速度随时间的变化规律。

(4)据所画v

-t图像求出小车运动的加速度a=

。

3.实验结论:小车速度随时间均匀变化。

【思考·讨论】在坐标纸上画v-t图像时,坐标轴单位长度应如何选取?

提示:应使图像大致布满坐标纸。

【误差分析】

1.系统误差:

铝板的粗糙程度不同会产生系统误差,实验中应尽量选用粗糙程度均匀的铝

板。

2.偶然误差:

(1)根据纸带测量位移时会产生偶然误差,实验中应一次性测量各计数点到起始

点的距离。

(2)作v

-t图像时单位选择不合适或作图不准确会带来偶然误差,实验中应选取

合适的坐标单位。

【思考·讨论】怎样减小实验过程的误差?

提示:①点距合适:小车的加速度宜适当大些,可以减小长度的测量误差,加速度大小以能在约50

cm的纸带上清楚地取出6~7个计数点为宜。

②弄清间隔:要区别计时器打出的点与人为选取的计数点,一般在纸带上每隔四个点取一个计数点,即时间间隔为T=0.02×5

s=0.1

s。

③仔细描点:描点时最好用坐标纸,在纵、横轴上选取合适的单位。用细铅笔认真描点。

类型一 教材原型实验

角度1

实验原理和实验操作

【典例1】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,

(1)实验室提供了以下器材:电火花计时器、一端附有滑轮的长铝板、小车、纸带、细绳、槽码、刻度尺、交流电源、停表、弹簧测力计。其中在本实验中不需要的器材是__________。?

实验研析·创新学习

(2)按照实验进行的先后顺序,将下述步骤的代号填在横线上__________。?

A.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面

B.把打点计时器固定在铝板没有滑轮的一端,并连好电路

C.换上新的纸带,再重做两次实验

D.把长铝板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面

E.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动

F.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊着合适的槽码

G.断开电源,取出纸带

【解析】(1)本实验需要测量的物理量是位移和时间,用打点计时器打出的纸带上的点就可以算出时间,用刻度尺可以测出两点间的距离,因此,不需要弹簧测力计和停表。

(2)根据实验的步骤,正确的顺序应为DBFAEGC。

答案:(1)弹簧测力计、停表 (2)DBFAEGC

角度2

实验数据处理

【典例2】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如图所示为记录小

车运动情况的一条纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间的

时间间隔T=0.1

s。

(1)计算D、C、B各点的瞬时速度,vD=________

m/s,vC=________

m/s,vB=

________

m/s。?

(2)在如图所示坐标系中作出小车的v-t图像,并根据图像求出a=________。?

【解析】(1)若时间较短,平均速度可以代替某点的瞬时速度。D点的瞬时速度

vD=

cm/s=390

cm/s=3.90

m/s

C点的瞬时速度

vC=

cm/s=264

cm/s=2.64

m/s

B点的瞬时速度

vB=

cm/s=138

cm/s=1.38

m/s

(2)由(1)中数据作出小车的v-t图像如图所示,由图线的斜率可求得它的加速度

a=

m/s2=12.6

m/s2

答案:(1)3.90 2.64 1.38

(2)图见解析 12.6

m/s2

类型二 创新型实验

【典例3】如图中的甲是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图。

1.实验创新思路:测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号

间的时间差,测出被测物体的速度。

2.实验步骤:

(1)测速仪发出的超声波信号,图乙中P1、P2,是测速仪发出的超声波信号。

(2)由汽车反射回来的信号,n1、n2分别是P1、P2反射回来的信号。

(3)测出P1、P2之间的时间间隔Δt=1.0

s,已知超声波在空气中传播的速度是

v=340

m/s,若汽车是匀速行驶的。

3.数据分析:

根据图乙可知,汽车在接收到P1、P2两个信号之间的时间内前进的距离是__________m,汽车的速度是__________m/s。?

【解析】图乙中每小格代表的时间间隔t0=

=

s,从发出超声波信号P1到接

收到反射信号n1的时间为t1=12×

s=0.4

s,信号P1到达汽车时汽车离测速仪

的距离为x1=

vt1=

×340×0.4

m=68

m。从发出超声波信号P2到接收到反

射信号n2的时间为t2=9×

s=0.3

s。信号P2到达汽车时汽车离测速仪的距离

为x2=

vt2=

×340×0.3

m=51

m。汽车接收到P1、P2两个信号之间的时间内

前进的距离为Δx=x1-x2=(68-51)

m=17

m。由图乙可看出测速仪发出的超声波

信号P1接触到汽车到测速仪发出的超声波信号P2接触到汽车的时间间隔

t=28.5×

s=0.95

s。

这段时间即为汽车前进17

m所用的时间,所以汽车的速度为17.9

m/s

答案:17 17.9

创新角度

创新方案

仪器创新

利用超声波测速仪测量物体的速度

设计思路

根据发出和接收到的信号间的时间差

测量手段

通过超声波图像获取信息

数据处理

根据超声波速度测位移

【创新探究】

使用超声波测速仪的好处是什么?

提示:测量速度的数值更准确。

课堂检测·素养达标

1.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,下列说法正确的是

( )

A.小车在钩码的牵引下运动时只需打一条纸带,然后进行数据处理

B.为使测量更为严谨,应把打下的第一个点作为第一个测量点

C.为了便于测量,应舍掉开头一些过于密集的点,找一个适当的点当作计时起点

D.两相邻计数点间的时间间隔必须是0.1

s

【解析】选C。小车在钩码的牵引下运动时,需要多次测量,打出多条纸带,进行数据处理,有利于减小误差,故A错误;纸带上开始时打的点比较密集,点距过小,测量误差较大,故应舍去,找一个适当的点当作计时起点,故B错误,C正确;选取计数点,可增加测量距离,减小测量过程所产生的误差,两相邻计数点间的时间间隔不一定取0.1

s,故D错误。

2.在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下述测量各相邻两计数点间距离的方法正确的是

( )

A.当某两个计数点间的距离较大时,可以用短尺进行分段测量

B.当某两个计数点间的距离较小时,可以用短尺一次把它测完

C.测量各相邻计数点间的距离,应该用最小刻度为毫米的长尺的零刻度对准起点,读出各计数点对应的刻度值,然后逐一相减,得到各相邻计数点间距离的数值

D.逐次测出各相邻计数点间的距离,这样便于记录

选C。无论两个计数点间的距离是大还是小,采用C项中的方法都可减少误差,C正确。

3.(多选)在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下列关于作v-t图像的说法正确的是

( )

A.只要确定了v-t图像中的两点,就可以得到小车

运动的v-t图像,因此,实验只需要测出两组数据

B.作v-t图像时,所取的点越多,图像就越准确

C.作出的v-t图线应该通过所有的点,图线曲折也可以

D.对于偏离直线较远的点,说明误差太大,应舍去

【解析】选B、D。作v-t图像时,选取的点越多,作出的图像就越准确;误差较大的点应舍去,B、D正确。

【加固训练】

1.如图甲所示是小球沿斜面滚下的频闪照片,照片中相邻小球影像间的时

间间隔是0.1

s,

这样便记录了小球运动的时间。小球运动的位移可以通过刻

度尺读出。试在图乙所示坐标纸中作出小球滚下过程的v-t图像,并求出加速度

a。

【解析】设开始时位置为0,依次记下位置1、2、3、4、5,因为相邻两点时间间

隔为0.1

s,则有

v1=

=0.80

m/s;

v2=

=1

m/s;

v3=

=1.2

m/s;

v4=

=1.4

m/s。

作出v-t图像如图所示,加速度a的大小等于v-t图线的斜率,a=k=

=2.0

m/s2

答案:见解析图 2.0

m/s2

2.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,某同学得到一条用电火花

计时器打下的纸带如图甲所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G共7个计数

点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,电火花计时器接220

V、50

Hz交流电源。他经过测量并计算得到电火花计时器在打B、C、D、E、F各点时

小车的瞬时速度如表:

对应点

B

C

D

E

F

速度/(m·s-1)

0.141

0.185

0.220

0.254

0.301

(1)设电火花计时器的计时周期为T,计算vF的公式为vF=________。?

(2)根据得到的数据,以A点对应的时刻为t=0,试在图乙所示坐标系中合理地选

择标度,作出v-t图像。

(3)利用该图像求小车的加速度a=________

m/s2(结果保留2位有效数字)。?

(4)如果当时交变电流的频率不变,电压变成210

V,而做实验的同学并不知道,

那么加速度的测量值与实际值相比____________(选填“偏大”“偏小”或

“不变”)。?

【解析】(1)若时间较短,平均速度可代替中间时刻的瞬时速度,因为电火花计

时器的计时周期为T,

所以从E点到G点所用时间为10T,故有:vF=

。

(2)根据图中数据,利用描点法作出图像如图:

(3)图像斜率表示加速度,故a=

=0.40

m/s2。

(4)交变电流的电压变化,并不改变电火花计时器的计时周期,故测量值与实际

值相比不变。

答案:(1)

(2)见解析图 (3)0.40 (4)不变

4.(2020·扬州高一检测)在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中:

(1)下列说法中不正确或不必要的是________。?

A.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔

B.连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行

C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车

D.选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始

(2)实验中,打点计时器接50

Hz的交流电源,图1是实验中打下的一段纸带,利用

刻度尺测得1、2间,2、3间,3、4间距离依次为5.2

cm、6.7

cm、8.2

cm,各相

邻计数点间还有4个点未画出,则计数点2的速度大小为____________m/s(结果

保留两位有效数字)。?

(3)请将计数点2的速度大小在图2中标出,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬

时速度大小在图2中已标出,利用这些点作出图线,并由图线求得小车的加速度

大小为________m/s2(结果保留两位有效数字)。?

【解析】(1)在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中:首先将纸带固定在

小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔,连接钩码和小车的细线应与长木板保持

平行,否则容易引起误差,然后使小车靠近打点计时器处,先接通电源,后释放小

车,进行打点,进行数据测量、计算;选择计数点时,不一定要从纸带上第一个点

开始,要找其中一段点迹清晰的部分进行测量计算,故选项A、B、C都正确,选项

D错误;(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间

的时间间隔T=0.1

s,根据匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程的平均

速度,可以求出点2的速度v2=

=

m/s=0.6

m/s;(3)描点,作出图

像如图所示:

斜率表示加速度,在直线上取相距较远的两点,则a=

=1.5

m/s2。

答案:(1)D (2)0.60 (3)图见解析 1.5

第二章 匀变速直线运动的规律

1.匀变速直线运动的研究

实验必备·自主学习

一、匀变速直线运动

【情境思考】

怎样判断列车出站时是否做匀变速直线运动?

提示:观察车里的速度计,看每秒的速度增量是否相同。

1.定义:速度随时间_____变化的直线运动,也就是_______保持不变的直线运

动。

2.v-t图像:匀变速直线运动的v-t图像是一条___________。

3.分类:

(1)匀加速直线运动:a和v同向,速度随时间_________。

(2)匀减速直线运动:a和v反向,速度随时间_________。

均匀

加速度

倾斜的直线

均匀增加

均匀减小

二、实验:研究小车的运动——用打点计时器进行研究

1.实验目的

(1)练习使用___________,通过打出的纸带计算瞬时速度。

(2)通过实验获取数据,利用图像处理实验数据。

(3)通过数据分析得出小车速度随时间变化的规律。

2.实验器材

打点计时器(带导线)、交流电源、_______、纸带、一端附有定滑轮的长木

板、小车、细绳、槽码、复写纸、坐标纸等。

打点计时器

刻度尺

3.实验原理与设计

(1)利用纸带计算瞬时速度:以纸带上某点为中间时刻取一小段位移,用这段位

移的_________表示这点的瞬时速度。

(2)用v-t图像表示小车的运动情况:以速度v为纵轴、时间t为横轴建立直角坐

标系,用描点法画出小车的v-t图像,图线的倾斜程度表示加速度的大小,如果v-

t图像是一条倾斜的直线,说明小车的速度是均匀变化的。

平均速度

实验过程·探究学习

【实验步骤】

1.安装实验器材:把附有滑轮的长铝板放在实验台上,并使滑轮伸出桌面,把打

点计时器固定在长铝板没有滑轮的一端,连接好电路,如图所示。

2.实验准备:把一条细绳拴在小车上,使细绳跨过滑轮,下面挂上合适的槽码。

放手后,看小车能否在铝板上平稳地加速滑行,然后把纸带穿过打点计时器,并

把纸带的一端固定在小车的后面。

3.打纸带:使小车停在打点计时器处,先接通电源,后释放小车,让小车拖着纸带

运动,打点计时器就在纸带上打下一列小点,再按同样的方法(不改变槽码个数)

打出两条纸带。从这三条纸带中选用一条最清晰的,记录为纸带Ⅰ。

4.增减槽码再打纸带:增加一个槽码,按上述方法打出纸带Ⅱ。在打纸带Ⅰ时的

基础上减少一个槽码,仍按上述方法打出纸带Ⅲ。

【思考·讨论】释放小车时,小车与打点计时器的相对位置有要求吗?

提示:小车与打点计时器应靠近一些。

【数据收集与分析】

1.表格法:

(1)选纸带、标计数点:从几条纸带中选择一条比较理想的纸带,舍掉开始一些

比较密集的点,在后面便于测量的地方找一个点,作为计数始点,以后依次每五

个点取一个计数点,并标明0、1、2、3、4…如图所示。

(2)测距离、填表格:依次测出01、02、03、04…的距离x1、x2、x3、x4…,填入

表中。

位 置

1

2

3

4

5

6

长 度

x1

x2

x3

x4

x5

x6

各段长度

0~2

1~3

2~4

3~5

4~6

时间间隔

v/(m·s-1)

(3)求瞬时速度:1、2、3、4…各点的瞬时速度分别为:

…。将计算得出的各点的速度填入表中。

(4)根据表格中的数据,分析速度随时间变化的规律。

2.图像法:

(1)在坐标纸上建立直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示速度,并根据表格中的

数据在坐标系中描点。

(2)画一条直线,让这条直线通过尽可能多的点,不在线上的点均匀分布在直线

的两侧,偏差比较大的点忽略不计,如图所示。

(3)观察所得到的直线,分析物体的速度随时间的变化规律。

(4)据所画v

-t图像求出小车运动的加速度a=

。

3.实验结论:小车速度随时间均匀变化。

【思考·讨论】在坐标纸上画v-t图像时,坐标轴单位长度应如何选取?

提示:应使图像大致布满坐标纸。

【误差分析】

1.系统误差:

铝板的粗糙程度不同会产生系统误差,实验中应尽量选用粗糙程度均匀的铝

板。

2.偶然误差:

(1)根据纸带测量位移时会产生偶然误差,实验中应一次性测量各计数点到起始

点的距离。

(2)作v

-t图像时单位选择不合适或作图不准确会带来偶然误差,实验中应选取

合适的坐标单位。

【思考·讨论】怎样减小实验过程的误差?

提示:①点距合适:小车的加速度宜适当大些,可以减小长度的测量误差,加速度大小以能在约50

cm的纸带上清楚地取出6~7个计数点为宜。

②弄清间隔:要区别计时器打出的点与人为选取的计数点,一般在纸带上每隔四个点取一个计数点,即时间间隔为T=0.02×5

s=0.1

s。

③仔细描点:描点时最好用坐标纸,在纵、横轴上选取合适的单位。用细铅笔认真描点。

类型一 教材原型实验

角度1

实验原理和实验操作

【典例1】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,

(1)实验室提供了以下器材:电火花计时器、一端附有滑轮的长铝板、小车、纸带、细绳、槽码、刻度尺、交流电源、停表、弹簧测力计。其中在本实验中不需要的器材是__________。?

实验研析·创新学习

(2)按照实验进行的先后顺序,将下述步骤的代号填在横线上__________。?

A.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面

B.把打点计时器固定在铝板没有滑轮的一端,并连好电路

C.换上新的纸带,再重做两次实验

D.把长铝板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面

E.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动

F.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊着合适的槽码

G.断开电源,取出纸带

【解析】(1)本实验需要测量的物理量是位移和时间,用打点计时器打出的纸带上的点就可以算出时间,用刻度尺可以测出两点间的距离,因此,不需要弹簧测力计和停表。

(2)根据实验的步骤,正确的顺序应为DBFAEGC。

答案:(1)弹簧测力计、停表 (2)DBFAEGC

角度2

实验数据处理

【典例2】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如图所示为记录小

车运动情况的一条纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间的

时间间隔T=0.1

s。

(1)计算D、C、B各点的瞬时速度,vD=________

m/s,vC=________

m/s,vB=

________

m/s。?

(2)在如图所示坐标系中作出小车的v-t图像,并根据图像求出a=________。?

【解析】(1)若时间较短,平均速度可以代替某点的瞬时速度。D点的瞬时速度

vD=

cm/s=390

cm/s=3.90

m/s

C点的瞬时速度

vC=

cm/s=264

cm/s=2.64

m/s

B点的瞬时速度

vB=

cm/s=138

cm/s=1.38

m/s

(2)由(1)中数据作出小车的v-t图像如图所示,由图线的斜率可求得它的加速度

a=

m/s2=12.6

m/s2

答案:(1)3.90 2.64 1.38

(2)图见解析 12.6

m/s2

类型二 创新型实验

【典例3】如图中的甲是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图。

1.实验创新思路:测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号

间的时间差,测出被测物体的速度。

2.实验步骤:

(1)测速仪发出的超声波信号,图乙中P1、P2,是测速仪发出的超声波信号。

(2)由汽车反射回来的信号,n1、n2分别是P1、P2反射回来的信号。

(3)测出P1、P2之间的时间间隔Δt=1.0

s,已知超声波在空气中传播的速度是

v=340

m/s,若汽车是匀速行驶的。

3.数据分析:

根据图乙可知,汽车在接收到P1、P2两个信号之间的时间内前进的距离是__________m,汽车的速度是__________m/s。?

【解析】图乙中每小格代表的时间间隔t0=

=

s,从发出超声波信号P1到接

收到反射信号n1的时间为t1=12×

s=0.4

s,信号P1到达汽车时汽车离测速仪

的距离为x1=

vt1=

×340×0.4

m=68

m。从发出超声波信号P2到接收到反

射信号n2的时间为t2=9×

s=0.3

s。信号P2到达汽车时汽车离测速仪的距离

为x2=

vt2=

×340×0.3

m=51

m。汽车接收到P1、P2两个信号之间的时间内

前进的距离为Δx=x1-x2=(68-51)

m=17

m。由图乙可看出测速仪发出的超声波

信号P1接触到汽车到测速仪发出的超声波信号P2接触到汽车的时间间隔

t=28.5×

s=0.95

s。

这段时间即为汽车前进17

m所用的时间,所以汽车的速度为17.9

m/s

答案:17 17.9

创新角度

创新方案

仪器创新

利用超声波测速仪测量物体的速度

设计思路

根据发出和接收到的信号间的时间差

测量手段

通过超声波图像获取信息

数据处理

根据超声波速度测位移

【创新探究】

使用超声波测速仪的好处是什么?

提示:测量速度的数值更准确。

课堂检测·素养达标

1.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,下列说法正确的是

( )

A.小车在钩码的牵引下运动时只需打一条纸带,然后进行数据处理

B.为使测量更为严谨,应把打下的第一个点作为第一个测量点

C.为了便于测量,应舍掉开头一些过于密集的点,找一个适当的点当作计时起点

D.两相邻计数点间的时间间隔必须是0.1

s

【解析】选C。小车在钩码的牵引下运动时,需要多次测量,打出多条纸带,进行数据处理,有利于减小误差,故A错误;纸带上开始时打的点比较密集,点距过小,测量误差较大,故应舍去,找一个适当的点当作计时起点,故B错误,C正确;选取计数点,可增加测量距离,减小测量过程所产生的误差,两相邻计数点间的时间间隔不一定取0.1

s,故D错误。

2.在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下述测量各相邻两计数点间距离的方法正确的是

( )

A.当某两个计数点间的距离较大时,可以用短尺进行分段测量

B.当某两个计数点间的距离较小时,可以用短尺一次把它测完

C.测量各相邻计数点间的距离,应该用最小刻度为毫米的长尺的零刻度对准起点,读出各计数点对应的刻度值,然后逐一相减,得到各相邻计数点间距离的数值

D.逐次测出各相邻计数点间的距离,这样便于记录

选C。无论两个计数点间的距离是大还是小,采用C项中的方法都可减少误差,C正确。

3.(多选)在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下列关于作v-t图像的说法正确的是

( )

A.只要确定了v-t图像中的两点,就可以得到小车

运动的v-t图像,因此,实验只需要测出两组数据

B.作v-t图像时,所取的点越多,图像就越准确

C.作出的v-t图线应该通过所有的点,图线曲折也可以

D.对于偏离直线较远的点,说明误差太大,应舍去

【解析】选B、D。作v-t图像时,选取的点越多,作出的图像就越准确;误差较大的点应舍去,B、D正确。

【加固训练】

1.如图甲所示是小球沿斜面滚下的频闪照片,照片中相邻小球影像间的时

间间隔是0.1

s,

这样便记录了小球运动的时间。小球运动的位移可以通过刻

度尺读出。试在图乙所示坐标纸中作出小球滚下过程的v-t图像,并求出加速度

a。

【解析】设开始时位置为0,依次记下位置1、2、3、4、5,因为相邻两点时间间

隔为0.1

s,则有

v1=

=0.80

m/s;

v2=

=1

m/s;

v3=

=1.2

m/s;

v4=

=1.4

m/s。

作出v-t图像如图所示,加速度a的大小等于v-t图线的斜率,a=k=

=2.0

m/s2

答案:见解析图 2.0

m/s2

2.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,某同学得到一条用电火花

计时器打下的纸带如图甲所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G共7个计数

点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,电火花计时器接220

V、50

Hz交流电源。他经过测量并计算得到电火花计时器在打B、C、D、E、F各点时

小车的瞬时速度如表:

对应点

B

C

D

E

F

速度/(m·s-1)

0.141

0.185

0.220

0.254

0.301

(1)设电火花计时器的计时周期为T,计算vF的公式为vF=________。?

(2)根据得到的数据,以A点对应的时刻为t=0,试在图乙所示坐标系中合理地选

择标度,作出v-t图像。

(3)利用该图像求小车的加速度a=________

m/s2(结果保留2位有效数字)。?

(4)如果当时交变电流的频率不变,电压变成210

V,而做实验的同学并不知道,

那么加速度的测量值与实际值相比____________(选填“偏大”“偏小”或

“不变”)。?

【解析】(1)若时间较短,平均速度可代替中间时刻的瞬时速度,因为电火花计

时器的计时周期为T,

所以从E点到G点所用时间为10T,故有:vF=

。

(2)根据图中数据,利用描点法作出图像如图:

(3)图像斜率表示加速度,故a=

=0.40

m/s2。

(4)交变电流的电压变化,并不改变电火花计时器的计时周期,故测量值与实际

值相比不变。

答案:(1)

(2)见解析图 (3)0.40 (4)不变

4.(2020·扬州高一检测)在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中:

(1)下列说法中不正确或不必要的是________。?

A.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔

B.连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行

C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车

D.选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始

(2)实验中,打点计时器接50

Hz的交流电源,图1是实验中打下的一段纸带,利用

刻度尺测得1、2间,2、3间,3、4间距离依次为5.2

cm、6.7

cm、8.2

cm,各相

邻计数点间还有4个点未画出,则计数点2的速度大小为____________m/s(结果

保留两位有效数字)。?

(3)请将计数点2的速度大小在图2中标出,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬

时速度大小在图2中已标出,利用这些点作出图线,并由图线求得小车的加速度

大小为________m/s2(结果保留两位有效数字)。?

【解析】(1)在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中:首先将纸带固定在

小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔,连接钩码和小车的细线应与长木板保持

平行,否则容易引起误差,然后使小车靠近打点计时器处,先接通电源,后释放小

车,进行打点,进行数据测量、计算;选择计数点时,不一定要从纸带上第一个点

开始,要找其中一段点迹清晰的部分进行测量计算,故选项A、B、C都正确,选项

D错误;(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间

的时间间隔T=0.1

s,根据匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程的平均

速度,可以求出点2的速度v2=

=

m/s=0.6

m/s;(3)描点,作出图

像如图所示:

斜率表示加速度,在直线上取相距较远的两点,则a=

=1.5

m/s2。

答案:(1)D (2)0.60 (3)图见解析 1.5

同课章节目录

- 第一章 描述运动的基本概念

- 1 参考系 时间 质点

- 2 位置 位移

- 3 位置变化的快慢与方向——速度

- 4 实验:用打点计时器测量小车的速度

- 5 速度变化的快慢与方向——加速度

- 第二章 匀变速直线运动的规律

- 1 匀变速直线运动的研究

- 2 匀变速直线运动速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动规律的应用

- 5 自由落体运动

- 第三章 相互作用

- 1 力 重力

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 6 共点力作用下物体的平衡

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 牛顿运动定律的应用

- 7 超重与失重