4.1常见地貌类型 课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第四章

地貌

第一节

常见地貌类型

学习目标:

1.区域认知:知道常见地貌的典型分布地区。

2.综合思维:从自然地理要素相互作用的角度,认知常见地貌的成因。

3.地理实践力:认识常见地貌类型。

4.人地协调观:感悟自然之美,树立人地和谐的地理观念。

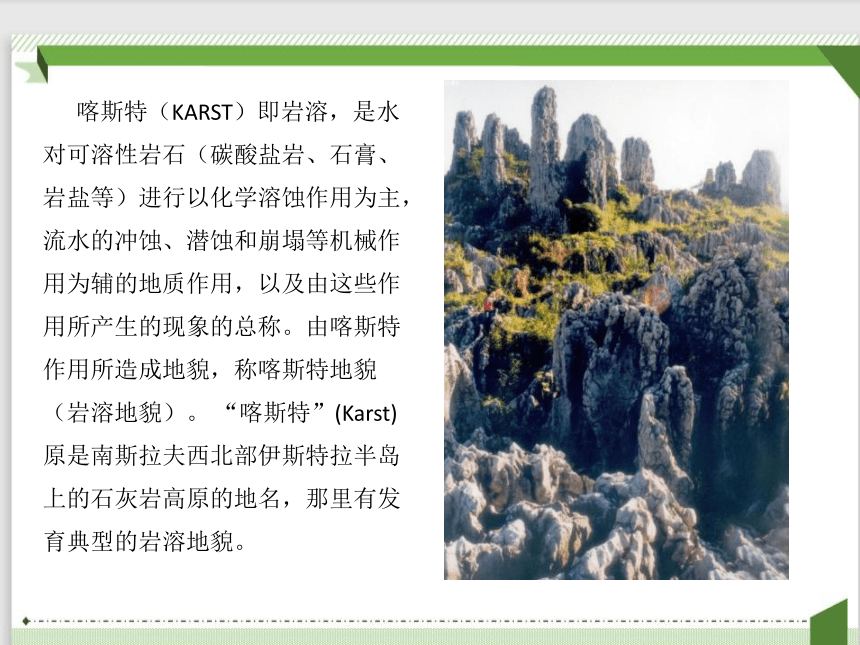

喀斯特(KARST)即岩溶,是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用,以及由这些作用所产生的现象的总称。由喀斯特作用所造成地貌,称喀斯特地貌(岩溶地貌)。

“喀斯特”(Karst)原是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛上的石灰岩高原的地名,那里有发育典型的岩溶地貌。

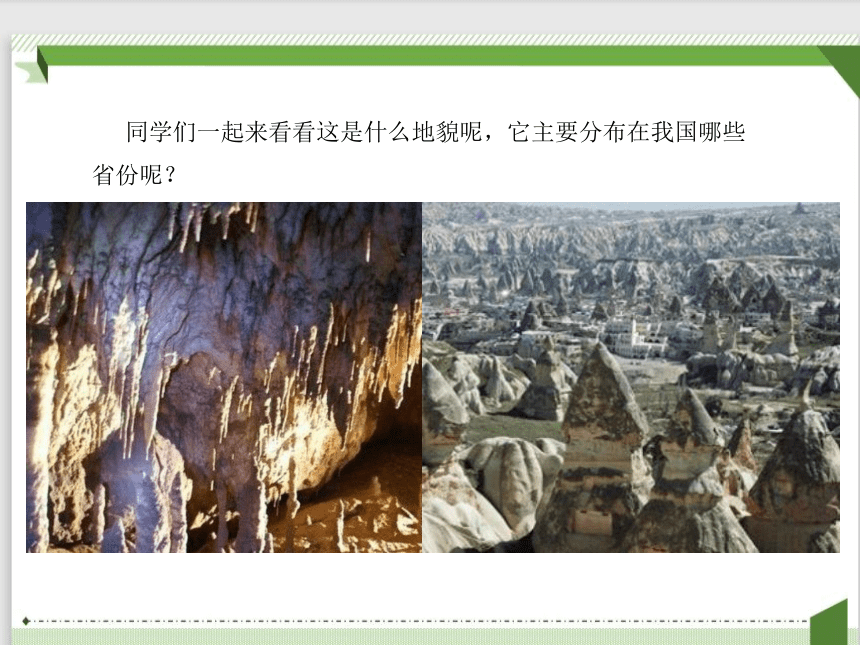

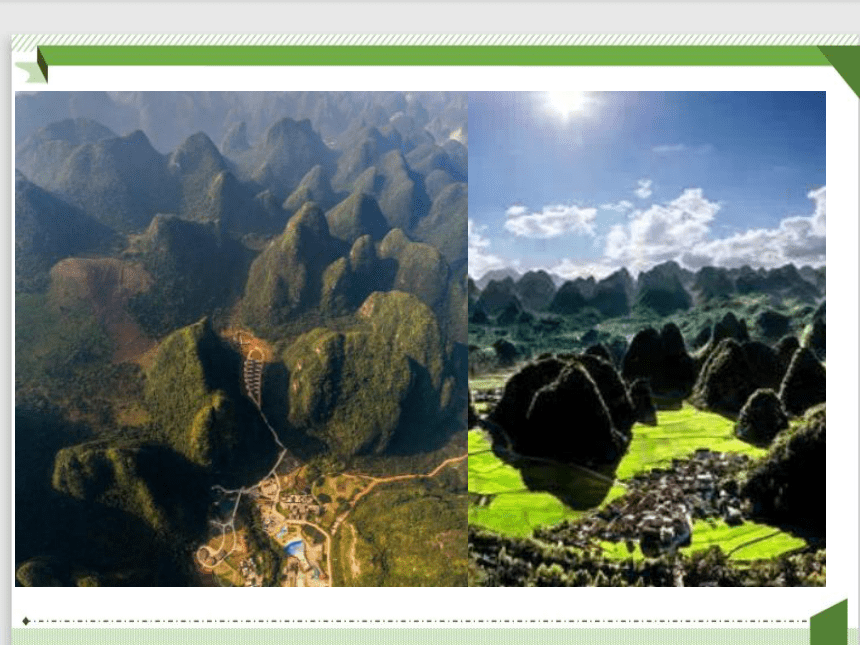

同学们一起来看看这是什么地貌呢,它主要分布在我国哪些省份呢?

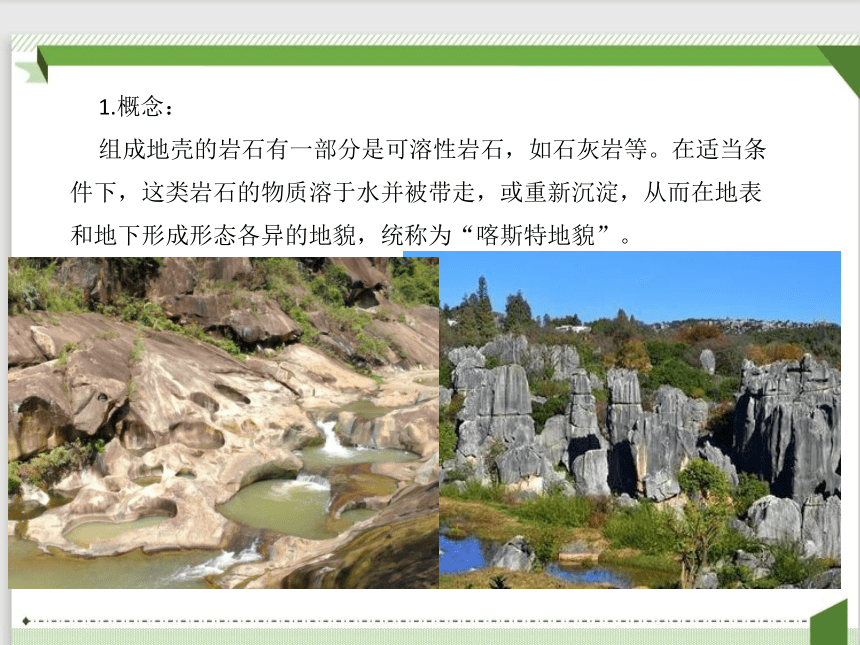

1.概念:

组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为“喀斯特地貌”。

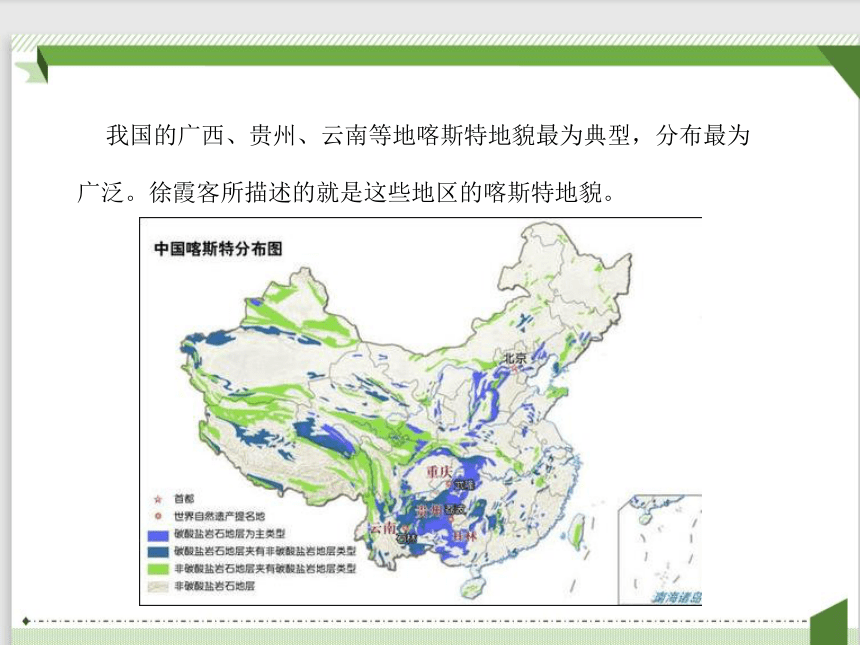

我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。徐霞客所描述的就是这些地区的喀斯特地貌。

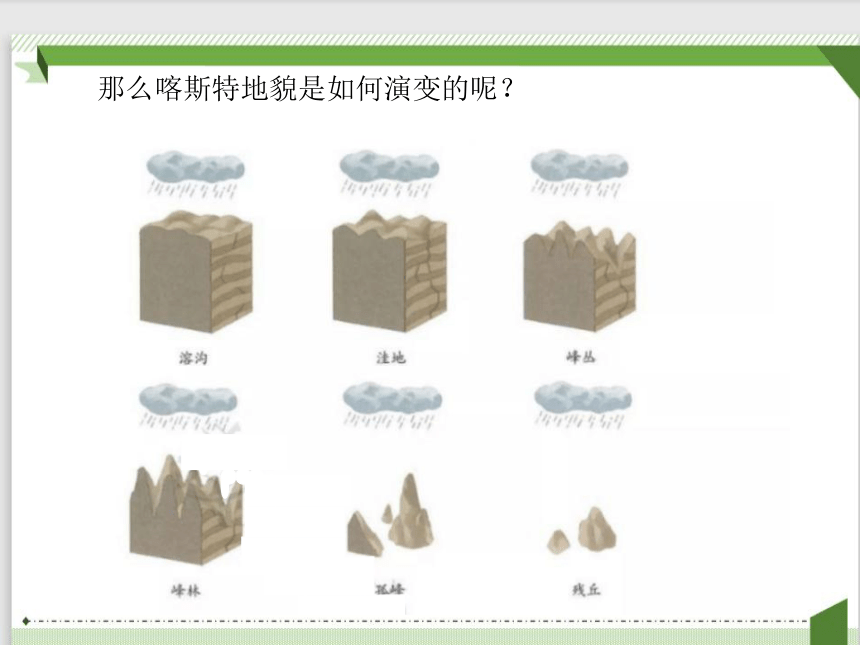

那么喀斯特地貌是如何演变的呢?

溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。峰林可演变为孤峰,以至残丘。

2.地貌特征

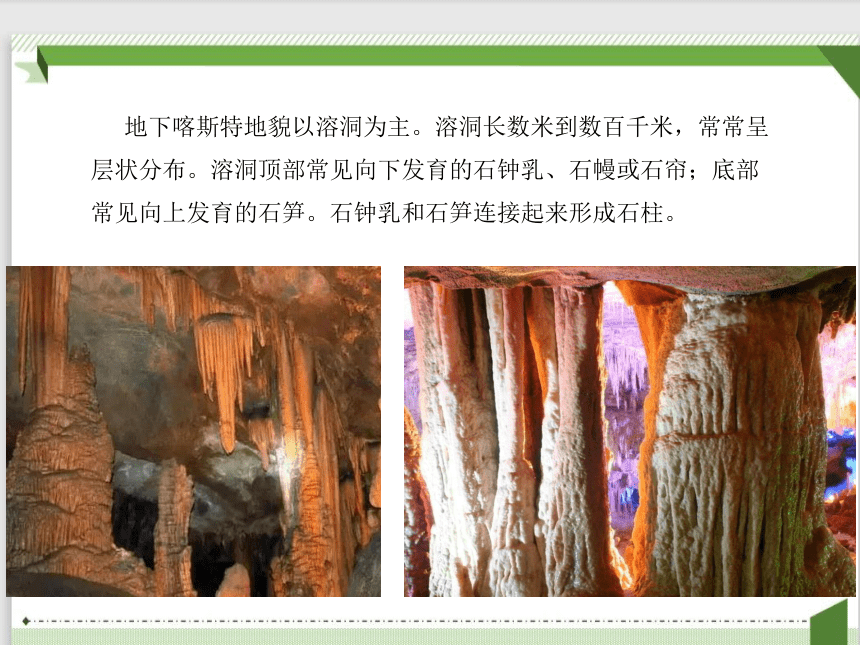

地下喀斯特地貌以溶洞为主。溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

二、河流地貌

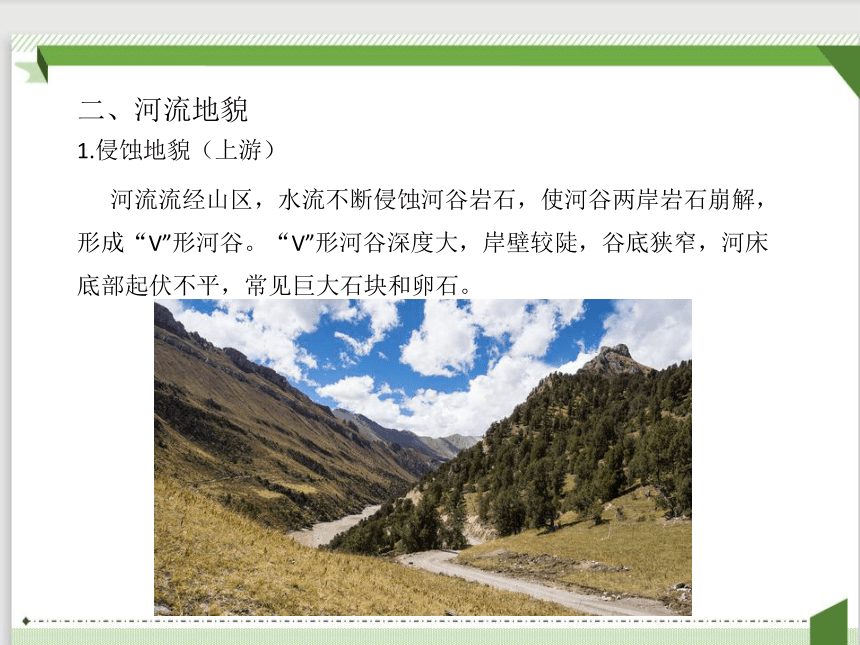

河流流经山区,水流不断侵蚀河谷岩石,使河谷两岸岩石崩解,形成“V”形河谷。“V”形河谷深度大,岸壁较陡,谷底狭窄,河床底部起伏不平,常见巨大石块和卵石。

1.侵蚀地貌(上游)

2.堆积地貌(中下游)

当河流流出山地,进入平原地区,河谷呈宽而浅的槽形。河谷两岸一般发育较为宽广的冲积平原。冲积平原多是重要的农业生产基地。

冲积平原是由河流携带的泥沙大量堆积而成的。其山前部分坡度较大,沉积物颗粒较粗;主体部分坡度较缓,沉积物颗粒较细,湖沼较多;接近河口部分,坡度很缓,沉积物颗粒很细。

在地势平缓地区,常常看到呈“S”形弯曲的河道,即河曲。洪水泛滥时,河水可能冲断河曲的颈部,使弯曲部分与河道分离,形成牛轭湖。

河流的河口段是河流的终段。在河流入海或入湖处,泥沙淤积,多发育三角洲。三角洲和冲积平原地势低平,组成物质颗粒较细,适合农耕。

三角洲的平面形态近似三角形,沉积物颗粒由河口向海变细。三角洲向海岸一侧延伸可形成三角洲平原。三角洲形态多种多样,有的呈鸟嘴状,如长江三角洲;有的呈扇形,如黄河三角洲;有的呈乌趾状,如密西西比河三角洲。

三、风沙地貌

在湿润地区河流分布广泛,而在干旱地区,风沙地貌分布广泛。以风力为主形成的各种地貌统称为风沙地貌。我国的风沙地貌主要分布在西北地区。

干旱地区,地表多是沙漠和戈壁,风大而频繁。风及其携带的沙粒冲击和摩擦岩石,天长日久,就会形成风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹等地貌。

1.风蚀地貌

突起的孤立岩石,因下部遭受较强烈的风沙侵蚀,从而形成上部宽大、下部窄小的蘑菇状,称为风蚀蘑菇。

雅丹由不规则的沟槽和垄脊相间构成,垄脊高度和长度不一,走向与主风向一致,沟槽内常有沙子堆积。

2.风积地貌

沙丘是沙漠中由风沙堆积形成的地貌,形态多样,以新月形沙丘较为常见。有的沙丘上生长植物,对流沙起到固定作用。如果没有植被的固定,沙丘在风力作用下可以移动,形成流动沙丘。在沙漠边缘,流动沙丘会埋没房屋、道路,侵吞农田、牧场。

新月形沙丘因状如新月而得名。它的迎风坡缓,背风坡陡。很多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风方向大致垂直。

四、海岸地貌

海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。

1.海蚀地貌

有些海岸是由岩石构成的。受海浪等的侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。

海蚀崖

海蚀平台

海蚀穴

2.海积地貌

海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌。海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。有的海滩地势平坦,滩面广阔。

砾滩

沙滩

泥滩

巩固练习

1.谷坊是在易受流水侵蚀的沟道中为了固定沟床而修筑的土、石建筑物,坝高一般1—3米。专家提出增加沙棘植物“柔性坝”,组成综合生物、工程坝系网。沙棘植物柔性坝是按一定株距和行距垂直于水流方向交错种植的若干行沙棘体。下图为内蒙古准格尔旗西召沟的综合生物、工程坝系网示意图。据此完成下面两题。

(1)谷坊的修建可使(

)

①沟道下蚀作用增强

②谷坊下游河段含沙量减少

③谷坊上游沟床抬高

④沟道出口处土壤肥力增加

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

(2)“柔性坝”对谷坊内水流水文的影响不包括(

)

A.河流水量减少

B.泥沙沉积速度减慢

C.水体泥沙颗粒减小

D.河流流速加快

1.答案:(1)C(2)D

解析:第1题,谷坊可以拦蓄泥沙,使下游河流含沙量减少;泥沙在上游沟谷中淤积,使沟床抬高。故选C。

第2题,“柔性坝”可以减弱流速,保持水土,使进入谷坊的泥沙减少,泥沙沉积速度减慢;“柔性坝”拦沙使粗大颗粒沉积在上游,进入谷坊内泥沙颗粒变细。故选D。

2.在斯瓦尔巴群岛海岸边的山坡上,零星地分布着一些与当地基岩岩性完全不同棱角分明的大砾石。据此完成下面小题。

(1)导致这些砾石出现在该处的外力是(???)

A.海浪

B.风力

C.流水

D.冰川

(2)当地现今的气候与该处出现这些砾石的地质时期相比,最确定的变化是(???)

A.变冷

B.变暖

C.变干

D.变湿

2.答案:(1)D;?(2)B

解析:(1)由经纬度可知,该群岛位于北半球高纬度地区,当地历史上冰川作用强烈。图中岩石体型较大,棱角分明,与风力、流水或海浪作用形成的岩石形态不同,所以导致这些砾石出现在该处的外力是冰川。故D项正确,ABC错误。

(2)A.若现在比该处出现这些砾石的地质时期相比气候更冷,则在此地应仍然有冰川分布,故A项错误;?

B.根据材料及所学知识可推知,这些砾石应是受冰川作用而来到该群岛的,冰川作用时期,气候应较为寒冷,但是现在冰川已经消失不见,说明应是气候变暖,冰川消融,故B项正确;

C.无法依据材料信息推知当地变干,故C项错误;

D.无法依据材料信息推知当地变湿,故D项错误。

3.某河谷一块高约200米的巨大沉积岩崖壁上分布着许多直径小于1米的洞穴,河谷所在流域一直为亚热带湿润气候。下图为崖壁洞穴在垂直方向上的分布示意图,据此回答下面小题。

(1)洞穴成因最有可能是(

)

A.流水侵蚀

B.风力侵蚀

C.冰川侵蚀

D.海水侵蚀

(2)下列叙述最合理的是(

)

A.年均河水位线在持续上升

B.海拔越高,洞穴形成的年龄越小

C.海拔越高,岩石年龄越老

D.高处洞穴较少,可能是久经外力作用而消失

3.答案:(1)A(2)D

解析:(1)沉积岩崖壁高约200米,河谷所在流域一直为亚热带湿润气候,所以风力侵蚀作用并不显著,不会有冰川作用和海水侵蚀作用,该崖壁上的洞穴应该是流水侵蚀作用形成的,故选A项。

(2)岩石洞穴多位于近现代年均河水位线之上,说明年均河水位线在持续下降或崖壁在不断上升,海拔越高洞穴形成的年龄越老,A、B项错误;海拔越高岩石形成年代越晚,年龄越年轻,C项错误;高处洞穴较少,可能是久经外力作用而消失,故D项正确。

4.下图中a、b、c三景观主要由同一种外力作用形成,据此完成下面两题。

(1)形成下列地理事物或现象的外力与该外力最类似的是(???)

A.塔里木盆地的新月形沙丘

B.斑驳沧桑的金字塔外墙体

C.挪威西海岸盖朗厄尔峡湾

D.黄土高原上厚厚的黄土层

(2)景观a所在地盛行西北风,则照片拍摄的方向最有可能为(???)

A.朝南

B.朝北

C.朝东南

D.朝东

4.答案:(1)B;?(2)D

解析:(1)据图分析可知,abc均为风力侵蚀作用有关,塔里木盆地的新月形沙丘是风力沉积作用形成,斑驳沧桑的金字塔外墙体是风力侵蚀作用形成,挪威西海岸盖朗厄尔峡湾,是冰川侵蚀作用形成,黄土高原上厚厚的黄土层是风力沉积作用形成。故选B。

(2)景观a所在地盛行西北风,则沙垄的方向为西北-东南走向。因此可照片拍摄的方向最有可能为朝东。故选D。

5.下图为某三角洲上河流部分河段示意图,实线和虚线分别表示该河段河面在7月和1月的平均宽度。据此回答下面两题。

(1)下列关于该河流域的说法正确的是(???)

A.水循环1月比7月活跃

B.1月输送的泥沙少于7月

C.径流量与气温呈正相关

D.植被以常绿阔叶林为主

(2)甲、乙、丙、丁四处河

岸河流堆积作用最显著的是(???)

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

5.答案:(1)B;

(2)D

解析:(1)由题干信息可知,该河段7月河面宽度大于1月,即7月的径流量大于1月,可反映出7月的水循环比1月活跃,排除A;

根据图中纬度可判断,该河段位于南半球,7月气温低,1月气温高,而7月的轻流量大于1月,由此可知,径流量与气温呈负相关,排除C;菏流的径流量越大,输沙能力越强,因此该河段1月输送的泥沙少于7月,故选B;根据该河段径流量的季节变化可知,该河段冬季多雨,结合纬度可判断,该河段流经地区为地中海气候区,植被为亚热带常绿硬叶林,排除D。

(2)D本题考査河流凸岸与凹岸的堆积与侵蚀情况。读图可知,

甲、丁为凸岸,卸以堆积作用为主,但从图示来看,丁处河岸河流堆积作用更为显著。

第四章

地貌

第一节

常见地貌类型

学习目标:

1.区域认知:知道常见地貌的典型分布地区。

2.综合思维:从自然地理要素相互作用的角度,认知常见地貌的成因。

3.地理实践力:认识常见地貌类型。

4.人地协调观:感悟自然之美,树立人地和谐的地理观念。

喀斯特(KARST)即岩溶,是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用,以及由这些作用所产生的现象的总称。由喀斯特作用所造成地貌,称喀斯特地貌(岩溶地貌)。

“喀斯特”(Karst)原是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛上的石灰岩高原的地名,那里有发育典型的岩溶地貌。

同学们一起来看看这是什么地貌呢,它主要分布在我国哪些省份呢?

1.概念:

组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为“喀斯特地貌”。

我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。徐霞客所描述的就是这些地区的喀斯特地貌。

那么喀斯特地貌是如何演变的呢?

溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。峰林可演变为孤峰,以至残丘。

2.地貌特征

地下喀斯特地貌以溶洞为主。溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

二、河流地貌

河流流经山区,水流不断侵蚀河谷岩石,使河谷两岸岩石崩解,形成“V”形河谷。“V”形河谷深度大,岸壁较陡,谷底狭窄,河床底部起伏不平,常见巨大石块和卵石。

1.侵蚀地貌(上游)

2.堆积地貌(中下游)

当河流流出山地,进入平原地区,河谷呈宽而浅的槽形。河谷两岸一般发育较为宽广的冲积平原。冲积平原多是重要的农业生产基地。

冲积平原是由河流携带的泥沙大量堆积而成的。其山前部分坡度较大,沉积物颗粒较粗;主体部分坡度较缓,沉积物颗粒较细,湖沼较多;接近河口部分,坡度很缓,沉积物颗粒很细。

在地势平缓地区,常常看到呈“S”形弯曲的河道,即河曲。洪水泛滥时,河水可能冲断河曲的颈部,使弯曲部分与河道分离,形成牛轭湖。

河流的河口段是河流的终段。在河流入海或入湖处,泥沙淤积,多发育三角洲。三角洲和冲积平原地势低平,组成物质颗粒较细,适合农耕。

三角洲的平面形态近似三角形,沉积物颗粒由河口向海变细。三角洲向海岸一侧延伸可形成三角洲平原。三角洲形态多种多样,有的呈鸟嘴状,如长江三角洲;有的呈扇形,如黄河三角洲;有的呈乌趾状,如密西西比河三角洲。

三、风沙地貌

在湿润地区河流分布广泛,而在干旱地区,风沙地貌分布广泛。以风力为主形成的各种地貌统称为风沙地貌。我国的风沙地貌主要分布在西北地区。

干旱地区,地表多是沙漠和戈壁,风大而频繁。风及其携带的沙粒冲击和摩擦岩石,天长日久,就会形成风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹等地貌。

1.风蚀地貌

突起的孤立岩石,因下部遭受较强烈的风沙侵蚀,从而形成上部宽大、下部窄小的蘑菇状,称为风蚀蘑菇。

雅丹由不规则的沟槽和垄脊相间构成,垄脊高度和长度不一,走向与主风向一致,沟槽内常有沙子堆积。

2.风积地貌

沙丘是沙漠中由风沙堆积形成的地貌,形态多样,以新月形沙丘较为常见。有的沙丘上生长植物,对流沙起到固定作用。如果没有植被的固定,沙丘在风力作用下可以移动,形成流动沙丘。在沙漠边缘,流动沙丘会埋没房屋、道路,侵吞农田、牧场。

新月形沙丘因状如新月而得名。它的迎风坡缓,背风坡陡。很多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风方向大致垂直。

四、海岸地貌

海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。

1.海蚀地貌

有些海岸是由岩石构成的。受海浪等的侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。

海蚀崖

海蚀平台

海蚀穴

2.海积地貌

海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌。海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。有的海滩地势平坦,滩面广阔。

砾滩

沙滩

泥滩

巩固练习

1.谷坊是在易受流水侵蚀的沟道中为了固定沟床而修筑的土、石建筑物,坝高一般1—3米。专家提出增加沙棘植物“柔性坝”,组成综合生物、工程坝系网。沙棘植物柔性坝是按一定株距和行距垂直于水流方向交错种植的若干行沙棘体。下图为内蒙古准格尔旗西召沟的综合生物、工程坝系网示意图。据此完成下面两题。

(1)谷坊的修建可使(

)

①沟道下蚀作用增强

②谷坊下游河段含沙量减少

③谷坊上游沟床抬高

④沟道出口处土壤肥力增加

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

(2)“柔性坝”对谷坊内水流水文的影响不包括(

)

A.河流水量减少

B.泥沙沉积速度减慢

C.水体泥沙颗粒减小

D.河流流速加快

1.答案:(1)C(2)D

解析:第1题,谷坊可以拦蓄泥沙,使下游河流含沙量减少;泥沙在上游沟谷中淤积,使沟床抬高。故选C。

第2题,“柔性坝”可以减弱流速,保持水土,使进入谷坊的泥沙减少,泥沙沉积速度减慢;“柔性坝”拦沙使粗大颗粒沉积在上游,进入谷坊内泥沙颗粒变细。故选D。

2.在斯瓦尔巴群岛海岸边的山坡上,零星地分布着一些与当地基岩岩性完全不同棱角分明的大砾石。据此完成下面小题。

(1)导致这些砾石出现在该处的外力是(???)

A.海浪

B.风力

C.流水

D.冰川

(2)当地现今的气候与该处出现这些砾石的地质时期相比,最确定的变化是(???)

A.变冷

B.变暖

C.变干

D.变湿

2.答案:(1)D;?(2)B

解析:(1)由经纬度可知,该群岛位于北半球高纬度地区,当地历史上冰川作用强烈。图中岩石体型较大,棱角分明,与风力、流水或海浪作用形成的岩石形态不同,所以导致这些砾石出现在该处的外力是冰川。故D项正确,ABC错误。

(2)A.若现在比该处出现这些砾石的地质时期相比气候更冷,则在此地应仍然有冰川分布,故A项错误;?

B.根据材料及所学知识可推知,这些砾石应是受冰川作用而来到该群岛的,冰川作用时期,气候应较为寒冷,但是现在冰川已经消失不见,说明应是气候变暖,冰川消融,故B项正确;

C.无法依据材料信息推知当地变干,故C项错误;

D.无法依据材料信息推知当地变湿,故D项错误。

3.某河谷一块高约200米的巨大沉积岩崖壁上分布着许多直径小于1米的洞穴,河谷所在流域一直为亚热带湿润气候。下图为崖壁洞穴在垂直方向上的分布示意图,据此回答下面小题。

(1)洞穴成因最有可能是(

)

A.流水侵蚀

B.风力侵蚀

C.冰川侵蚀

D.海水侵蚀

(2)下列叙述最合理的是(

)

A.年均河水位线在持续上升

B.海拔越高,洞穴形成的年龄越小

C.海拔越高,岩石年龄越老

D.高处洞穴较少,可能是久经外力作用而消失

3.答案:(1)A(2)D

解析:(1)沉积岩崖壁高约200米,河谷所在流域一直为亚热带湿润气候,所以风力侵蚀作用并不显著,不会有冰川作用和海水侵蚀作用,该崖壁上的洞穴应该是流水侵蚀作用形成的,故选A项。

(2)岩石洞穴多位于近现代年均河水位线之上,说明年均河水位线在持续下降或崖壁在不断上升,海拔越高洞穴形成的年龄越老,A、B项错误;海拔越高岩石形成年代越晚,年龄越年轻,C项错误;高处洞穴较少,可能是久经外力作用而消失,故D项正确。

4.下图中a、b、c三景观主要由同一种外力作用形成,据此完成下面两题。

(1)形成下列地理事物或现象的外力与该外力最类似的是(???)

A.塔里木盆地的新月形沙丘

B.斑驳沧桑的金字塔外墙体

C.挪威西海岸盖朗厄尔峡湾

D.黄土高原上厚厚的黄土层

(2)景观a所在地盛行西北风,则照片拍摄的方向最有可能为(???)

A.朝南

B.朝北

C.朝东南

D.朝东

4.答案:(1)B;?(2)D

解析:(1)据图分析可知,abc均为风力侵蚀作用有关,塔里木盆地的新月形沙丘是风力沉积作用形成,斑驳沧桑的金字塔外墙体是风力侵蚀作用形成,挪威西海岸盖朗厄尔峡湾,是冰川侵蚀作用形成,黄土高原上厚厚的黄土层是风力沉积作用形成。故选B。

(2)景观a所在地盛行西北风,则沙垄的方向为西北-东南走向。因此可照片拍摄的方向最有可能为朝东。故选D。

5.下图为某三角洲上河流部分河段示意图,实线和虚线分别表示该河段河面在7月和1月的平均宽度。据此回答下面两题。

(1)下列关于该河流域的说法正确的是(???)

A.水循环1月比7月活跃

B.1月输送的泥沙少于7月

C.径流量与气温呈正相关

D.植被以常绿阔叶林为主

(2)甲、乙、丙、丁四处河

岸河流堆积作用最显著的是(???)

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

5.答案:(1)B;

(2)D

解析:(1)由题干信息可知,该河段7月河面宽度大于1月,即7月的径流量大于1月,可反映出7月的水循环比1月活跃,排除A;

根据图中纬度可判断,该河段位于南半球,7月气温低,1月气温高,而7月的轻流量大于1月,由此可知,径流量与气温呈负相关,排除C;菏流的径流量越大,输沙能力越强,因此该河段1月输送的泥沙少于7月,故选B;根据该河段径流量的季节变化可知,该河段冬季多雨,结合纬度可判断,该河段流经地区为地中海气候区,植被为亚热带常绿硬叶林,排除D。

(2)D本题考査河流凸岸与凹岸的堆积与侵蚀情况。读图可知,

甲、丁为凸岸,卸以堆积作用为主,但从图示来看,丁处河岸河流堆积作用更为显著。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里