第8课 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-22 08:26:43 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

圆明园坐落在北京西北郊,与颐和园相邻,由圆明园、长春园和万春园组成,也叫圆明三园。圆明园是清朝著名的皇家园林之一,面积五千二百余亩,一百五十余景。建筑面积达16万平方米,有“万园之园”之称。

新课导入

第7课

就英法联军远征中国

致巴特勒上尉的信

雨

果

1.理清文本思路,把握文本主题思想。?

2.品味文本具有想象力的语言,学习反语的修辞手法。

3.学习文本通过对比突出主题的写作手法。

4.体会作者爱憎分明的人道主义精神,培养热爱全人类文化的情感。

学习目标

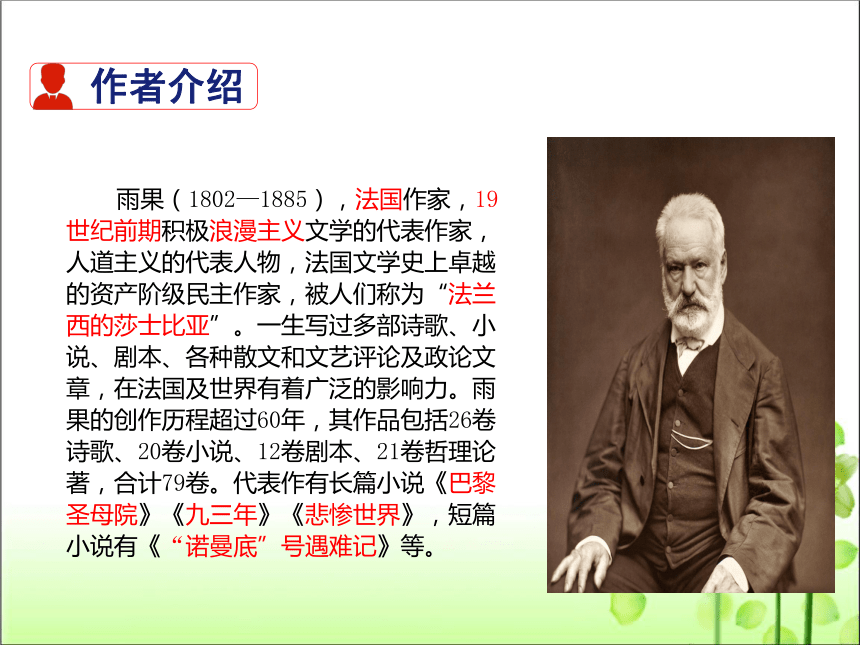

作者介绍

雨果(1802—1885),法国作家,19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,在法国及世界有着广泛的影响力。雨果的创作历程超过60年,其作品包括26卷诗歌、20卷小说、12卷剧本、21卷哲理论著,合计79卷。代表作有长篇小说《巴黎圣母院》《九三年》《悲惨世界》,短篇小说有《“诺曼底”号遇难记》等。

背景资料

这封信是在1861年11月25日写的。当时,巴特勒率领法国远征军凯旋,红极一时,希望大文豪作诗文美言赞颂。雨果却毫不客气复函,怒斥无知匹夫,毁坏中国花费了百年功夫建造而成的世间罕见、巧夺天工的伟大建筑。

知识链接

书

信

1.概念:

书信是一种向特定对象传递信息、交流思想感情的

应用文书。

2.格式:

①称呼:顶格。

②问候语:可以另起一行空两格。

③正文。在问候语下面一行,两格起笔。这是信的主体,可以分若干段来定。

④祝颂语。以最一般的“此致”“敬礼”为例。“此致”一般在正文之下另起一行空两格书写(常用)。“敬礼”在“此致”的下一行顶格书写,后应该加上一个感叹号,以表示祝

颂的诚意和强度。

⑤署名和日期。写信人的姓名写在祝颂语下方空一至二行的右侧,最好在写信人姓名之前写上与收信人的关系,如儿×××、你的朋友×××等。在署名下一行右侧写上日期。

我们有圆明园

勿忘

历史

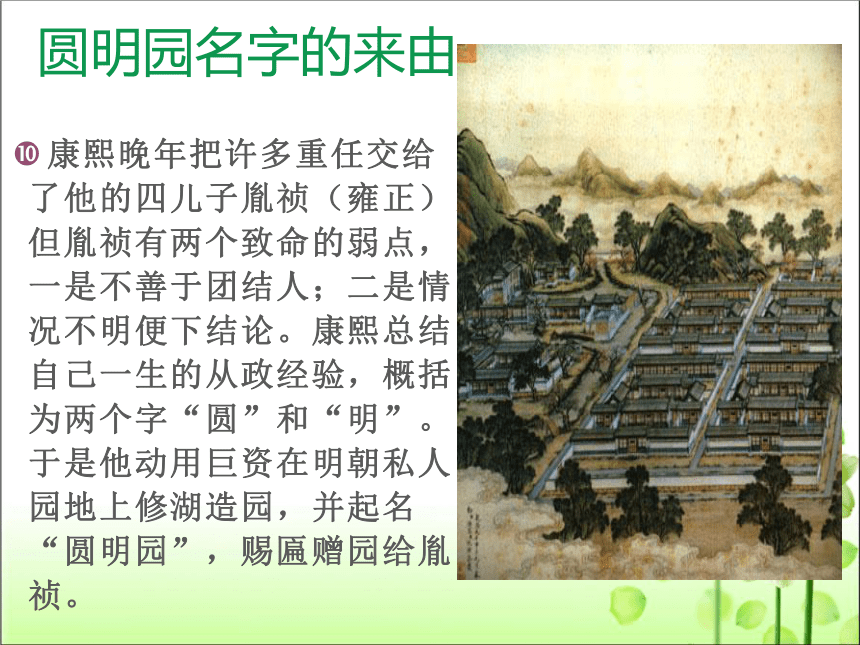

康熙晚年把许多重任交给了他的四儿子胤祯(雍正),但胤祯有两个致命的弱点,一是不善于团结人;二是情况不明便下结论。康熙总结自己一生的从政经验,概括为两个字“圆”和“明”。于是他动用巨资在明朝私人园地上修湖造园,并起名“圆明园”,赐匾赠园给胤祯。

圆明园名字的来由

曾经仙境似的圆明园

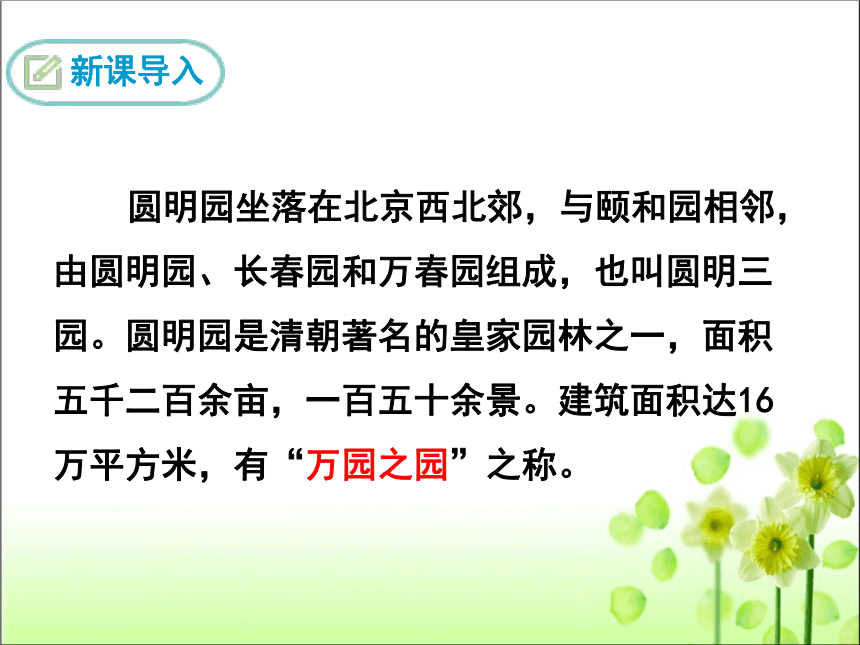

遗憾的是,这一世界园林艺术的伟大杰作,分别于1860年、1900年两次遭英法联军、八国联军的劫掠和焚烧,使一代名园化为废墟。

这些字,你都认识吗?

惊骇 瞥见 箱箧 制裁 赃物

晨曦 给予 洗劫 野蛮 琉璃

珐琅 朱鹭

hài

piē

qiè

cái

zāng

xī

jí

jié

mán

liú

lí

fá

láng

lù

【眼花缭乱】形容眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。比喻事物复杂,无法辨清。

【不可名状】无法用语言来形容。

【富丽堂皇】形容房屋宏伟豪华。也形容诗文词藻华丽。

字词积累

1.快速默读课文,探究文章可分为几部分,分别写了什么内容。

整体感知

整体感知

阅读课文,理清课文层次。

第一部分(1):交代写信缘由,回复巴特勒上尉征求自己对远征中国的看法。

第二部分(2—9):热情赞美圆明园的辉煌灿烂,强烈谴责英法联军的侵略罪行。

第三部分(10):呼应开头,表达对英法联军侵略行径的愤恨之情。

(1)赞美圆明园在人类历史上的崇高地位。

(2)揭露英法联军的罪行。

(3)指出英法政府必将受到历史的审判。

信的正文写了哪些内容?

“这个奇迹已经消失了“一句在结构和内容上有什么作用?

在结构上承上起下。“奇迹”是上段对“万园之园”的总括赞美,“消失”引出下文的英法强盗。这句另起一段,在内容和语言上与前一段形成强烈对比,造成一种震撼人心的效果,表达了作者的极端愤慨之情。

就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?表达了作者什么样的思想感情?

a.站在人类的立场,立场明确,态度坚定,对英法联军的罪恶行径进行了强烈谴责和辛辣讽刺。

b.对被侵略者和被掠夺者表示极大同情,饱含着深厚的人道主义精神。

明确:正直、公正、人道,是非分明,没有狭隘的民族主义情结,胸怀博大。

中国被掠夺,中国人谴责强盗、控诉掠夺是很自然的,而雨果作为一个法国人这样说,表现了他怎样的胸怀和品格?

作者是如何描述他心目中的圆明园的?

圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑。

细读感悟

作者用大理石、玉石、青铜……一眼眼喷泉、成群的天鹅、朱鹭和孔雀等无数华贵的象征,铺就了一张华贵的想象画面,构成他心中的圆明园。

第3段中为什么要谈到巴特农神庙?

因为巴特农神庙是希腊最负盛名的古建筑,是欧洲人心中的神庙。将巴特农神庙与圆明园相比较,旨在突出圆明园的艺术成就。

圆明园作为奇迹,它的艺术性质和成就表现在哪几个方面?

(1)圆明园是东方幻想艺术中的最高成就。

(2)圆明园几乎集中了超人的民族的想象力所能产生的一切成就。

(3)圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,是亚洲文明的剪影。

现在的圆明园

文中的“两个强盗”指谁?这样说的作用是什么?

明确:英国和法国

这样说揭示了英法联军的强盗本质,使世人看清其掠夺者的丑陋面目。

文中的两个强盗都作了哪些事情?请你概括举出。

明确:两个强盗进入圆明园,一个强盗洗劫,一个强盗放火。对圆明园进行了大规模的劫掠,赃物由两个胜利者均分。最后,两个胜利者,一个塞满了腰包,另一个装满了箱箧。

作者把远征行为形容为是“体面”的,这有什么表达效果?

运用反语,表现了巴特勒上尉卑鄙无耻的丑恶嘴脸。

反语即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达某意,含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞手法。

请从文中找出作者运用反语的例子,说说其含义和作用。

示例:

1.从前他们对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮,以至于荡然无存。

干得“漂亮”原本是赞美的词语,这里正话反说,讽刺、批判了额尔金等人对巴特农神庙和圆明园的破坏,表达了对英法联军强盗行为的讽刺和愤慨。

丰功伟绩!收获巨大!”

这个句子运用反语,句末连用感叹号,模拟强盗的口吻,写出掠夺者贪婪无耻的丑恶嘴脸,饱含着作者尖锐的嘲讽意味,也表现了作者强烈的正义感。

作者为什么说“岁月创造的一切都是属于人类的”?你如何理解这句话?

经过岁月沉淀的一切,都会变成人类文化的一部分,人类精神的一部分,没有国界。尤其是在当今世界,随着全球化的趋势,随着和平与发展的主题在全球范围内根深蒂固,文化更是没有了国别之分,一切财富都是属于人类的财富。

作者围绕“两个强盗”的比喻展开,这样写有什么表达效果?

国家、政府是抽象的,用“强盗”来比喻英国政府和法国政府,使两国政府的形象具体化、贬义化,鲜明地揭示出英法联军所谓“远征中国”的实质是侵略和掠夺,突出表明了作者批判英法侵略者罪行的立场。

你怎样理解“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”这句话的含义?

明确:侵略压迫别国人民的殖民者不能以被压迫者的过错为借口,以此来掩盖自己的罪行。作为人类文明的创造者-------人民永远不会做出像英法两国政府那样的强盗行径。强盗为自己所犯罪行百般抵赖的丑恶嘴脸昭然若揭。

文章的结尾有什么作用?

结构上,照应开头,使文章结构更紧密;内容上,再次指出英法联军自诩的远征中国的成就是彻头彻尾的无耻偷窃,表达了作者强烈的愤慨和蔑视之情。

你认为雨果是个怎样的人?

雨果立场坚定,态度鲜明,谴责英法联军的强盗行为和毁灭世界奇迹的罪行,同情中国所遭受的空前劫难,充分表现了他的正直、公正、人道、是非分明,没有狭隘的民族主义情结,胸怀博大。

请简要概括文章的主旨内容。

这封信针对巴特勒来信中认为的远征中国是“体面的”“出色的”这一谬论,愤怒地谴责了英法联军的强盗行径和毁灭世界奇迹——圆明园的罪行,高度赞扬了圆明园的文化艺术价值,表达了对遭受劫难的中国人民的深切同情。

主旨概括

艺术特色

1.运用反语,讽刺有力。

作者巧用反语的修辞手法,有力地谴责了英法侵略者的罪恶行径,语言具有辛辣的讽刺意味。

2.对比鲜明,爱憎分明。

文章多次运用对比,充分表达了作者鲜明的爱憎态度,增强了文章的艺术效果,突出了主旨。如:将欧洲人的“文明”与中国人的“野蛮”相对比,“野蛮”的中国人民“耗费了两代人的长期劳动”,创建了“大得犹如一座城市”的圆明园,而“文明”的法兰西、英吉利“闯进了圆明园。一个强盗洗劫,另一个强盗放火”,使圆明园荡然无存,这一对比,将英法联军的野蛮、中国人民的文明表现得一清二楚。

给巴特勒的信

交代写信缘由

赞美圆明园——世界奇迹、亚洲文明的剪影

谴责英法联军

呼应开头,表达对英法联军侵略行径的揭露与控诉之情

主体

强盗洗劫、焚烧圆明园

将受到历史的制裁

以美

衬丑

拓展延伸

中国当年被侵略被掠夺的根本原因是什么?

一个多世纪以来中国有了什么进步?

提示:可从清政府的腐败无能,经济、科技落后,国力衰微等来谈“原因”;对“进步”应与清末情况作比较。

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.再读教材,加深理解

2.

同步检测题

圆明园坐落在北京西北郊,与颐和园相邻,由圆明园、长春园和万春园组成,也叫圆明三园。圆明园是清朝著名的皇家园林之一,面积五千二百余亩,一百五十余景。建筑面积达16万平方米,有“万园之园”之称。

新课导入

第7课

就英法联军远征中国

致巴特勒上尉的信

雨

果

1.理清文本思路,把握文本主题思想。?

2.品味文本具有想象力的语言,学习反语的修辞手法。

3.学习文本通过对比突出主题的写作手法。

4.体会作者爱憎分明的人道主义精神,培养热爱全人类文化的情感。

学习目标

作者介绍

雨果(1802—1885),法国作家,19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,在法国及世界有着广泛的影响力。雨果的创作历程超过60年,其作品包括26卷诗歌、20卷小说、12卷剧本、21卷哲理论著,合计79卷。代表作有长篇小说《巴黎圣母院》《九三年》《悲惨世界》,短篇小说有《“诺曼底”号遇难记》等。

背景资料

这封信是在1861年11月25日写的。当时,巴特勒率领法国远征军凯旋,红极一时,希望大文豪作诗文美言赞颂。雨果却毫不客气复函,怒斥无知匹夫,毁坏中国花费了百年功夫建造而成的世间罕见、巧夺天工的伟大建筑。

知识链接

书

信

1.概念:

书信是一种向特定对象传递信息、交流思想感情的

应用文书。

2.格式:

①称呼:顶格。

②问候语:可以另起一行空两格。

③正文。在问候语下面一行,两格起笔。这是信的主体,可以分若干段来定。

④祝颂语。以最一般的“此致”“敬礼”为例。“此致”一般在正文之下另起一行空两格书写(常用)。“敬礼”在“此致”的下一行顶格书写,后应该加上一个感叹号,以表示祝

颂的诚意和强度。

⑤署名和日期。写信人的姓名写在祝颂语下方空一至二行的右侧,最好在写信人姓名之前写上与收信人的关系,如儿×××、你的朋友×××等。在署名下一行右侧写上日期。

我们有圆明园

勿忘

历史

康熙晚年把许多重任交给了他的四儿子胤祯(雍正),但胤祯有两个致命的弱点,一是不善于团结人;二是情况不明便下结论。康熙总结自己一生的从政经验,概括为两个字“圆”和“明”。于是他动用巨资在明朝私人园地上修湖造园,并起名“圆明园”,赐匾赠园给胤祯。

圆明园名字的来由

曾经仙境似的圆明园

遗憾的是,这一世界园林艺术的伟大杰作,分别于1860年、1900年两次遭英法联军、八国联军的劫掠和焚烧,使一代名园化为废墟。

这些字,你都认识吗?

惊骇 瞥见 箱箧 制裁 赃物

晨曦 给予 洗劫 野蛮 琉璃

珐琅 朱鹭

hài

piē

qiè

cái

zāng

xī

jí

jié

mán

liú

lí

fá

láng

lù

【眼花缭乱】形容眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。比喻事物复杂,无法辨清。

【不可名状】无法用语言来形容。

【富丽堂皇】形容房屋宏伟豪华。也形容诗文词藻华丽。

字词积累

1.快速默读课文,探究文章可分为几部分,分别写了什么内容。

整体感知

整体感知

阅读课文,理清课文层次。

第一部分(1):交代写信缘由,回复巴特勒上尉征求自己对远征中国的看法。

第二部分(2—9):热情赞美圆明园的辉煌灿烂,强烈谴责英法联军的侵略罪行。

第三部分(10):呼应开头,表达对英法联军侵略行径的愤恨之情。

(1)赞美圆明园在人类历史上的崇高地位。

(2)揭露英法联军的罪行。

(3)指出英法政府必将受到历史的审判。

信的正文写了哪些内容?

“这个奇迹已经消失了“一句在结构和内容上有什么作用?

在结构上承上起下。“奇迹”是上段对“万园之园”的总括赞美,“消失”引出下文的英法强盗。这句另起一段,在内容和语言上与前一段形成强烈对比,造成一种震撼人心的效果,表达了作者的极端愤慨之情。

就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?表达了作者什么样的思想感情?

a.站在人类的立场,立场明确,态度坚定,对英法联军的罪恶行径进行了强烈谴责和辛辣讽刺。

b.对被侵略者和被掠夺者表示极大同情,饱含着深厚的人道主义精神。

明确:正直、公正、人道,是非分明,没有狭隘的民族主义情结,胸怀博大。

中国被掠夺,中国人谴责强盗、控诉掠夺是很自然的,而雨果作为一个法国人这样说,表现了他怎样的胸怀和品格?

作者是如何描述他心目中的圆明园的?

圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑。

细读感悟

作者用大理石、玉石、青铜……一眼眼喷泉、成群的天鹅、朱鹭和孔雀等无数华贵的象征,铺就了一张华贵的想象画面,构成他心中的圆明园。

第3段中为什么要谈到巴特农神庙?

因为巴特农神庙是希腊最负盛名的古建筑,是欧洲人心中的神庙。将巴特农神庙与圆明园相比较,旨在突出圆明园的艺术成就。

圆明园作为奇迹,它的艺术性质和成就表现在哪几个方面?

(1)圆明园是东方幻想艺术中的最高成就。

(2)圆明园几乎集中了超人的民族的想象力所能产生的一切成就。

(3)圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,是亚洲文明的剪影。

现在的圆明园

文中的“两个强盗”指谁?这样说的作用是什么?

明确:英国和法国

这样说揭示了英法联军的强盗本质,使世人看清其掠夺者的丑陋面目。

文中的两个强盗都作了哪些事情?请你概括举出。

明确:两个强盗进入圆明园,一个强盗洗劫,一个强盗放火。对圆明园进行了大规模的劫掠,赃物由两个胜利者均分。最后,两个胜利者,一个塞满了腰包,另一个装满了箱箧。

作者把远征行为形容为是“体面”的,这有什么表达效果?

运用反语,表现了巴特勒上尉卑鄙无耻的丑恶嘴脸。

反语即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达某意,含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞手法。

请从文中找出作者运用反语的例子,说说其含义和作用。

示例:

1.从前他们对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮,以至于荡然无存。

干得“漂亮”原本是赞美的词语,这里正话反说,讽刺、批判了额尔金等人对巴特农神庙和圆明园的破坏,表达了对英法联军强盗行为的讽刺和愤慨。

丰功伟绩!收获巨大!”

这个句子运用反语,句末连用感叹号,模拟强盗的口吻,写出掠夺者贪婪无耻的丑恶嘴脸,饱含着作者尖锐的嘲讽意味,也表现了作者强烈的正义感。

作者为什么说“岁月创造的一切都是属于人类的”?你如何理解这句话?

经过岁月沉淀的一切,都会变成人类文化的一部分,人类精神的一部分,没有国界。尤其是在当今世界,随着全球化的趋势,随着和平与发展的主题在全球范围内根深蒂固,文化更是没有了国别之分,一切财富都是属于人类的财富。

作者围绕“两个强盗”的比喻展开,这样写有什么表达效果?

国家、政府是抽象的,用“强盗”来比喻英国政府和法国政府,使两国政府的形象具体化、贬义化,鲜明地揭示出英法联军所谓“远征中国”的实质是侵略和掠夺,突出表明了作者批判英法侵略者罪行的立场。

你怎样理解“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”这句话的含义?

明确:侵略压迫别国人民的殖民者不能以被压迫者的过错为借口,以此来掩盖自己的罪行。作为人类文明的创造者-------人民永远不会做出像英法两国政府那样的强盗行径。强盗为自己所犯罪行百般抵赖的丑恶嘴脸昭然若揭。

文章的结尾有什么作用?

结构上,照应开头,使文章结构更紧密;内容上,再次指出英法联军自诩的远征中国的成就是彻头彻尾的无耻偷窃,表达了作者强烈的愤慨和蔑视之情。

你认为雨果是个怎样的人?

雨果立场坚定,态度鲜明,谴责英法联军的强盗行为和毁灭世界奇迹的罪行,同情中国所遭受的空前劫难,充分表现了他的正直、公正、人道、是非分明,没有狭隘的民族主义情结,胸怀博大。

请简要概括文章的主旨内容。

这封信针对巴特勒来信中认为的远征中国是“体面的”“出色的”这一谬论,愤怒地谴责了英法联军的强盗行径和毁灭世界奇迹——圆明园的罪行,高度赞扬了圆明园的文化艺术价值,表达了对遭受劫难的中国人民的深切同情。

主旨概括

艺术特色

1.运用反语,讽刺有力。

作者巧用反语的修辞手法,有力地谴责了英法侵略者的罪恶行径,语言具有辛辣的讽刺意味。

2.对比鲜明,爱憎分明。

文章多次运用对比,充分表达了作者鲜明的爱憎态度,增强了文章的艺术效果,突出了主旨。如:将欧洲人的“文明”与中国人的“野蛮”相对比,“野蛮”的中国人民“耗费了两代人的长期劳动”,创建了“大得犹如一座城市”的圆明园,而“文明”的法兰西、英吉利“闯进了圆明园。一个强盗洗劫,另一个强盗放火”,使圆明园荡然无存,这一对比,将英法联军的野蛮、中国人民的文明表现得一清二楚。

给巴特勒的信

交代写信缘由

赞美圆明园——世界奇迹、亚洲文明的剪影

谴责英法联军

呼应开头,表达对英法联军侵略行径的揭露与控诉之情

主体

强盗洗劫、焚烧圆明园

将受到历史的制裁

以美

衬丑

拓展延伸

中国当年被侵略被掠夺的根本原因是什么?

一个多世纪以来中国有了什么进步?

提示:可从清政府的腐败无能,经济、科技落后,国力衰微等来谈“原因”;对“进步”应与清末情况作比较。

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.再读教材,加深理解

2.

同步检测题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)