4.1《论语》十二章 课件(65张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册第二单元

文档属性

| 名称 | 4.1《论语》十二章 课件(65张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册第二单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-20 21:22:02 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

吉祥如意

壹

了解作者孔子及《论语》全面了解孔子的思想主张。

贰

掌握常用的文言实词,翻译课文,理解课文思想内容并背诵课文。

叁

领悟《论语》十二章的深刻含义,体会孔子所倡导的“为学之道”。

肆

在传统文化的熏陶中树立正确的人生观,提高为人处世的思想修养。

学

习

目

标

知人论世

孔子(公元前551年9月28日~公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。

知人论世

道德学说

孔子建构了以性善论为基础的完整的“德道”思想体系:在个体层面主张“仁、礼”之德性与德行。

孔子创立了以仁为核心的道德学说,他自己也是一个很善良的人,富有同情心,乐于助人,待人真诚、宽厚。“己所不欲,勿施于人”、“君子成人之美,不成人之恶”、“躬自厚而薄责于人”等等,都是他的做人准则。

孔子的仁说,体现了人道精神。孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。人道主义这是人类永恒的主题,对于任何社会,任何时代,任何一个政府都是适用的,而秩序和制度社会则是建立人类文明社会的基本要求。孔子的这种人道主义和秩序精神是中国古代社会政治思想的精华。

政治学说

孔子的政治思想核心内容是“礼”与“仁”,在治国的方略上,他主张“为政以德”,用道德和礼教来治理国家是最高尚的治国之道。这种治国方略也叫“德治”或“礼治”。

孔子的最高政治理想是建立“天下为公”的大同社会。“大同”社会的基本特点是:大道畅行,“天下为公”,是孔子憧憬的最高理想社会。

孔子主张的较低政治目标是小康社会。小康社会没有“大同”世界那样完美,但有正常秩序,有礼、仁、信、义,所以称为小康。这种社会实际上描述了“私有制”产生后的阶级社会的“盛世”。

孔子的大同社会、小康社会理想对中国后世影响深远。后来不同历史时期,不同阶段的思想家提出不同内容的憧憬蓝图和奋斗目标,这种思想对进步思想家、改革家也有一定启发。身处乱世的孔子所主张的仁政没有施展的空间,但在治理鲁国的三个月中,使强大的齐国也畏惧孔子的才能,足见孔子无愧于杰出政治家的称号。

知人论世

知人论世

知人论世

经济学说

孔子的经济思想最主要的是重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。这也是儒家经济思想的主要内容,对后世有较大的影响。

教育思想

孔子在中国历史上最早提出人的天赋素质相近,个性差异主要是因为后天教育与社会环境影响。他提倡“有教无类”,创办私学,广招学生,打破了奴隶主贵族对学校教育的垄断,把受教育的范围扩大到平民,顺应了当时社会发展的趋势。

孔子强调学校教育必须将道德教育放在首要地位。孔子道德教育的主要内容是“礼”和“仁”。“学而知之”是孔子教学思想的主导思想。他强调学习与思考相结合,同时还必须“学以致用”,将学到的知识运用于社会实践。

孔子在教学方法上要求老师“有教无类”“经邦济世”的教育观,“因材施教”“启发式”的方法论。孔子热爱教育事业,毕生从事教育活动。他学而不厌,诲人不倦。不仅言教,更重身教。孔子的教育活动不但培养了众多学生,而且他在实践基础上提出的教育学说,为中国古代教育奠定了理论基础。

言论著作

孔子的言论主要记录在《论语》中。《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

《论语》与《大学》、《中庸》、《孟子》在南宋后并称“四书”。

文献整理

孔子晚年致力教育,修《诗》《书》《礼》《乐》,序《周易》,撰《春秋》。后人合称之为《六经》。

教育实践

政治上的不得意,使孔子将很大一部分精力用在教育事业上。孔子曾任鲁国司寇,后携弟子周游列国。最终返回鲁国,专心执教。孔子打破了教育垄断,开创了私学先驱,孔子号”弟子三千,贤者七十二“。

知人论世

今天我们怎么读中国传统经典

去政治化,去宗教化,去神秘化。动用我们的同理心,想象进入他们生活的世界中,去接近他们的心灵遗产。以此观照自我,完成自我的圆融,领略人生行走的智慧。“读者阅读经典不是单纯的将个人无条件的交出去来服从经典,而是应当在阅读的过程中吸收,反思乃至批判一个强大的具有反思能力的读者,在阅读经典的过程中能够不断的丰富自我。”

——北京师范大学文学院教授

李山

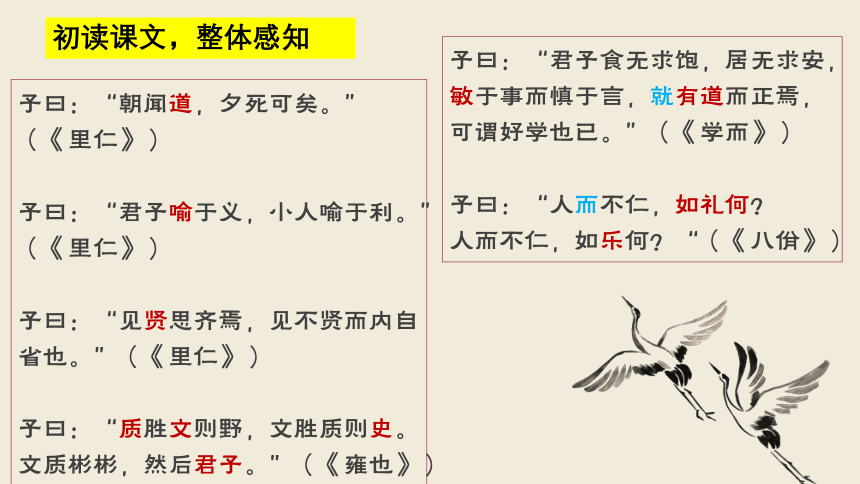

初读课文,整体感知

子曰:“君子食无求饱,居无求安,

敏于事而慎于言,就有道而正焉,

可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“人而不仁,如礼何?

人而不仁,如乐何?“(《八佾》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

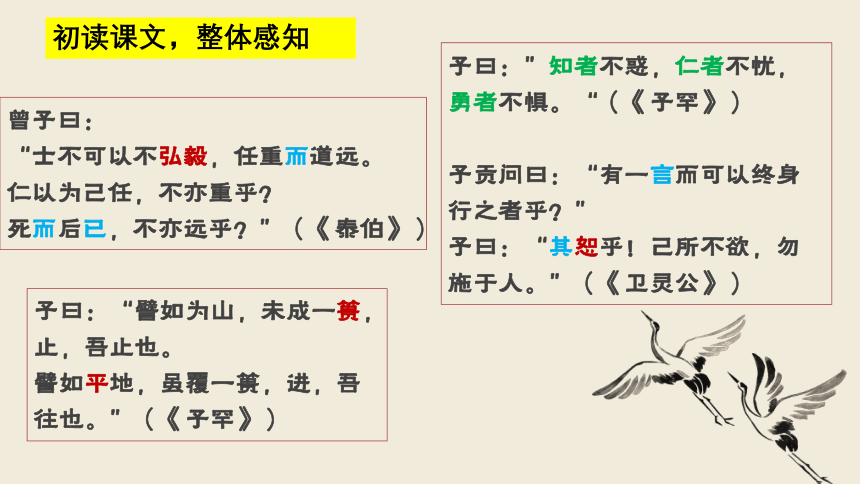

曾子曰:

“士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?

死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

子曰:”知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。“(《子罕》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”

子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

初读课文,整体感知

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。

譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

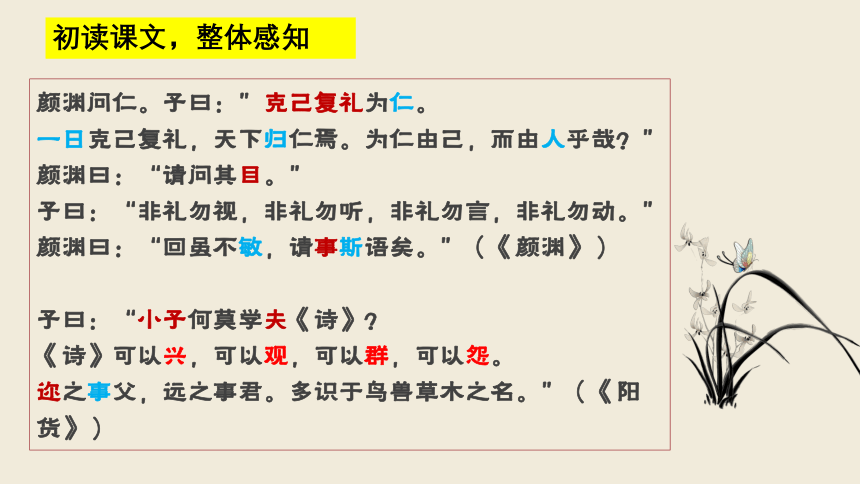

颜渊问仁。子曰:”克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目。”

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

初读课文,整体感知

自读课文,疏通文意

结合课下注释,

翻译文章内容。

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

(《学而》)

就:靠近。

有道:指有道德的人。正:匡正,端正。

译文:

孔子说:“君子,吃食不要求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却谨慎,接近有道德的人向他学习去端正自己,这样,可以说是好学了。”

自读课文,疏通文意

吉祥如意

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

(《八佾》)

如礼何:怎样对待礼仪制度。

译文:

孔子说:“做人如果没有仁德,怎么对待礼仪制度呢?做人如果没有仁德,怎么对待音乐呢?”

自读课文,疏通文意

第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

(《里仁》)

道:道理,指真理。

【译文】孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

自读课文,疏通文意

吉祥如意

第四章

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

(《里仁》)

喻:通晓,明白。

【译文】孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”

自读课文,疏通文意

吉祥如意

第五章

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

(《里仁》)

贤:贤人,有贤德的人。

齐:看齐。

省.反省,检查。

【译文】

孔子说:“看见贤人就应该想着向他学习并向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有和他类似的毛病。”

自读课文,疏通文意

第六章

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

(《雍也》)

文质彬彬(bīn):文质配合适当。

【译文】

孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这才能成为君子

自读课文,疏通文意

第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

(《泰伯》)

【译文】曾子说:“有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命和责任,路途又很遥远。以实现仁德于天下为己任,不是很重大吗?直到死才停止,不是很遥远吗?”

自读课文,疏通文意

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

(《子罕》)

为山:堆积土山

篑(ku

ì):土筐。

覆:倾倒。

进:前进。指继续堆土。

【译文】孔子说:“譬如用土堆山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己停止的;譬如填平洼地,虽然只倒下一筐,如果决心努力前进,还是要自己坚持做下去。”

自读课文,疏通文意

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

(《子罕》)

知:通“智”,智慧。

【译文】聪明人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。

自读课文,疏通文意

第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

(《颜渊》)

【译文】颜渊向孔子请教怎么做到仁,孔子说:“能克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。一旦这样做了,天下人都会称许你有仁德了。实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗”。颜渊说:“希望指点一些具体做法。”孔子说:“不合乎礼的不去看,不合乎礼的不去听,不合乎礼的不去说,不合乎礼的不去做。”颜渊说:“我虽然不够聪明,也要努力做到这些话。”

自读课文,疏通文意

第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?"子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

(《卫灵公》)

一言:一个字。言,字。

恕:用自己的心推想别人的心

【译文】子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说:“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

自读课文,疏通文意

第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”

(《阳货》)

兴:抒发情志。观:观察(社会与自然)。

群:结交朋友。怨:讽谏怨刺(不平之事)。迩(ěr):近。

【译文】

孔子说:“同学们怎么不学诗呢?诗可以激发情志,可以观察社会,可以交往朋友,可以怨刺不平。近可以侍奉父母,远可以侍奉君王,还可以知道不少鸟兽草木的名称。”

自读课文,疏通文意

品读分析

、鉴赏探究

以经解经

观点评价

影响价值

吉祥如意

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉.可谓好学也已。”

以经解经

子曰:君子曰讷于言而敏于行。

子曰:古者言之不出,耻躬之不逮也。

哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”

《学而》

品读分析

、鉴赏探究

品读分析

、鉴赏探究

《学而》

本章讲的是君子的日常言行的基本要求。孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理。既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。这是孔子对学生的教诲,也是孔子一生求学精神的真实写照。

品读分析

、鉴赏探究

《学而》

孔子认为,君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。有了这样的理想,就不应再沉溺于物质的欲望,要有克制自己的能力,把对物质的追求提升为对真善美的追求,以及精神的独立上来。这样就不会去计较私欲得失,蝇营狗苟,而会敏于事而慎于言,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己。

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

《八佾》

品读分析

、鉴赏探究

以经解经

礼记·儒行篇》中说:礼节者仁之貌也,歌乐者仁

之和也。

【赏析】

礼与乐都是制度文明,而仁则是人们内心的道德

规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人们的仁德。乐是

表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根

本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

品读分析

、鉴赏探究

礼和乐都是外在的表现形式,它们的核心都在于仁爱之心。礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

《八佾》

品读分析

、鉴赏探究

《八佾》

第二章【拓展】

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

【注释】①季氏:季孙氏,鲁国大夫。②八佾(yì):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。天子可用八佾,即六十四人:诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。季氏应该用四佾。③忍:忍心,狠心。

品读分析

、鉴赏探究

第三章

朝闻道,夕死可矣。

里仁

以经解经:

子曰:学如不及,犹恐失之。

子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

子曰:十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。

品读分析

、鉴赏探究

里仁

这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。这里的"道"不是一般的"道理"、"事理",而是特指儒家的"仁义之道"。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命,这是孔子的道德价值观。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

品读分析

、鉴赏探究

第四章

君子喻于义,小人喻于利。

里仁

以经解经

子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,则从吾所好。”

义

义者,宜也。

反面:见利忘义、见钱眼开、不义之财,为富不仁

正面:见利思义、见得思义、义以为上、见义勇为、义薄云天、义然后取......

意义:利要合乎道、仁、礼,义然后取,在物质利益面前保持超然、独立、高尚的人格,保持精神的旷达。

“不妨清高一些”

品读分析

、鉴赏探究

里仁

品读分析

、鉴赏探究

里仁

君子与小人价值指向不同,

道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。

君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。

小人以外在的东西作标准、作参照,并且主要以利来衡量,

其行事时不按义与不义、该与不该,而按有利无利、利多利少。

君子建立起了自己的内心标准——义,所以能够“泰而不骄”

“病无能焉,不病人之不己知也”“内省不疚,夫何忧何惧”

“君子求诸己,小人求诸人”“不义而富且贵,于我如浮云”

“可处有,可处无”“衣敝缊袍,与衣狐貉者立,而不耻者”。这些差别都源于标准不同:义利之辨。

品读分析

、鉴赏探究

第五章

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

里仁

以经解经:

子曰:“三人行,必有吾师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

品读分析

、鉴赏探究

里仁

虚心学习,以人为鉴,取长补短。省心向善去恶

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。说明了在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

第六章

质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。

品读分析

、鉴赏探究

雍也

这是孔子的传世名言。它高度概括了文与质的合理互补关系和君子的人格模式。文与质是对立统一、相辅相成的。未经加工的质朴是朴实淳厚的,但容易显得粗野。后天习得的文饰,虽然华丽可观,但易流于虚浮。“质胜文”,显得粗野、鄙俗;“文胜质”,显得浮华、虚伪。

质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。孔子的文质思想经过两千多年的历史实践,成为中国人“君子”形象最为鲜明的写照,对后世产生了深远的影响。

品读分析

、鉴赏探究

泰伯

第七章

曾子曰:士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

以诗解读

捐躯赴国难,视死忽如归。----曹植

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。----杜甫

一身报国有万死,双鬓向人无再青。----陆游

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。----陆游

拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。----秋瑾

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。----陆游

老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。----曹操

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。----文天祥

粉身碎骨寻常事,但愿牺牲保国家。----秋瑾

品读分析

、鉴赏探究

泰伯

曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。作为一个知识分子,要为国家、为社会挑起重担,走完历史无穷的路。“任重”所以力量要强,不强就会在半道支持不住;“道远”所以意志要坚决,不坚决就会半途消沉下去,放弃追求,才可以实现自己的理想。

“仁以为己任”,以仁道自任,要把道德和正义推广到每个人,但是“仁”的实现岂是易事,这是一个需要随着人类社会的发展不断努力的问题。

实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,对个人来说,当然不可能于生前完成这一重任,只有到死后才会停下来。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。

将曾子之语作为人生的座右铭,我们在为理想而奋斗的过程中也会从中获得勇气和力量。“仁”应该是读书人毕生追求的目标。

品读分析

、鉴赏探究

子罕

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。

譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

朱熹注:

“书曰:‘为山九仞,功亏一篑。’夫子之言,盖出于此。言山成而但少一篑,其止者,吾自止耳;平地而方覆一篑,其进者,吾自往耳。

盖学者自强不息,则积少成多;中道而止,则前功尽弃。

其止其往,皆在我而不在人也”。

勤一篑可成山,由少而多莫惧烦不论做事还是为人,贵在持之以恒,功亏一篑也好,持之以恒也罢,关键都在于自己。

在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达到成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

品读分析

、鉴赏探究

子罕

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

品读分析

、鉴赏探究

子罕

以经解经:

司马牛问君子。子曰:君子不忧不惧。曰:不忧不惧,斯谓之君子已乎?子曰:内省不疚,夫何忧何惧。

子曰:暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。

品读分析

、鉴赏探究

子罕

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。这里孔子说的"知者不惑"的"知",也等于佛学中智慧的"智",而不是聪明。真正有智慧是对于事物的内在根本或规律了然于心,所以什么事情对于他当然没有了疑惑。仁者,是做到了仁,已经仁在心中的人,

当他心怀天下,爱人济众,他再也不会因他个人的境遇而忧愁,不会因受环境动摇。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德——仁爱、智慧和勇敢。孔子说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”,也就是说人如果有着一颗博爱之心,有着高远的人生智慧,有着勇敢坚强的意志,那么他就必然会具有良好的心理和精神状态,从而心底宽广、胸怀坦荡。

品读分析

、鉴赏探究

第十章

颜渊问仁。子曰:”克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目。”

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

《颜渊》

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,

勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。

以经解经:

司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?

这章主要讲述孔子关于仁的主要解释,孔子用礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这章包括两个方面的内容,一个方面是克己,第二方面是复礼,克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼既定的规矩。具体是要“视、听、言、动”都符合礼也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

品读分析

、鉴赏探究

《颜渊》

品读分析

、鉴赏探究

第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”

子曰:“其'恕'乎!己所不欲,勿施于人“。

卫灵公

以经解经:

子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“己欲立而立人;己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。———《论语·雍也》

樊迟问仁,子曰:“爱人。”问知,子曰:“知人。”樊迟未达,子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。”

品读分析

、鉴赏探究

孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则君子应有仁德之心,表现在待人接物上,最重要的就是“己所不欲,勿施于人”。不以自己的标准强加于人(己所欲,亦勿强施于人)推己及人,共情心;。实际上强调的也是“修己”。

处理人际关系的重要原则就是要“换位思考”,这是尊重他人、平等待人的重要体现。

卫灵公

品读分析

、鉴赏探究

第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

阳货

以经解经:

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。’

品读分析

、鉴赏探究

阳货

《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。

这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。学《诗》至少有上面所列举的六种好处,他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

一、不求安饱,就有道而正:好学

二、礼乐应以仁为基础

三、执着追求仁道

四、义利观:重义轻利

五、虚心学习,自我反省

六、文质兼备,方为君子

七、仁为己任,意志坚强

八、为山平地,持之以恒

九、智、仁、勇成就完美人格

十、克己复礼为仁

十一、己所不欲,勿施于人

十二、《诗》的社会功能

君子之德

修身养性

小结

吉祥如意

1、简洁明了的语录体形式。本文采用简洁明了的语录体形式,通过师徒的对话来传达人物的思想主张,表明人物的观点,体现人物之间的情感活动。2、丰富多变的手法。文中多采用比喻、对偶等修辞手法,言简义丰。文中还多次运用反问句,言语之间跳跃较大,含意丰富。

写

作

特

点

拓

展

延

伸

老祖宗留给我们的最可宝贵的财富。

中华文化的人格理想是君子之道。

君子之道之于中国,有如骑士精神之于欧洲,武士道之于日本。不了解君子之道,就像一个中国人无法讲清楚自己是谁。

君子,孔子心目中的理想人格

“君子”一贵族、上层统治者

血统和政治地位为标准(孔子之前)

孔子→“德性”内核,重塑“君子”理想人格形象。

据杨伯峻先生考证,“君子”一词在《论语》中共出现过107次,可以毫不夸张地说,一部《论语》就是一部关于“君子”的学说。

拓

展

延

伸

上林赋

吉祥如意

君子之道

一直喜欢“君子”二子,因为它最能体现中国正道之人的价值取向。在我看来,君子比勇士更儒雅,比绅士更正义,较之书生酸腐之气,比之英雄少了几分草莽之气。君子达可兼济天下,穷可独善其身。孔孟之道,即君子之道;可君子之道,却又不拘泥于孔孟之道。

拓

展

延

伸

吉祥如意

世有孔丘,“君子”始立。可以说,是在孔子的精心重塑和不遗余力的维护下,“君子”一词才散发出如此高贵的气质。而自从有了“君子”这一理想人格,我们的文化便有脊梁,余秋雨先生说:“对中国文化而言,有了君子,什么都有了;没有君子,什么都徒劳。”此言得之。

拓

展

延

伸

岳不群道:“子曰:‘君子无所争,必也,射乎?’较量武功高低,自古贤者所难免,在下久存向左师兄讨教之心。只是今日五岳派新建,掌门人尚未推出,在下倘若和左师兄比剑,倒似是来争做这五岳派掌门一般,那不免惹人闲话了。

”左冷禅道:“岳兄只消胜得在下手中长剑,五岳派掌门一席,自当由岳兄承当。”

岳不群摇手道:“武功高的,未必人品也高。在下就算胜得了左兄,也不见得能胜过五岳派中其余高手。”他口中说得谦逊,但每一句话扣得极紧,始终显得自己比左冷禅高上一筹。

左冷禅越听越怒,冷冷的道:“岳兄‘君子剑’三字,名震天下。“君子”二字,人所共知。这个‘剑’字到底如何,却是耳闻者多,目睹者少。今日天下英雄毕集,便请岳兄露一手高明剑法,也好让大伙儿开开眼界!”《笑傲江湖》

拓

展

延

伸

面对春秋战国的纷乱社会

儒家的回应:

儒家热衷于重建社会秩序,企图以道德礼制重整人心,克制当时人们泛滥的私欲。所以孔子不断教人去追求仁义,成为君子,目的皆是希望重现一个和谐的理想社会。

拓

展

延

伸

道家的回应

道家所关心的,却是人处于乱世之下如何立身处世而自保,道家主张既然万事万物皆摆脱不了自然规律的变化,所以人也必须遵照自然规律而生活。

道家的终极关怀是于乱世中寻找个人的自我救赎,自保全生的方法,具有强烈的个人主义色彩。

拓

展

延

伸

儒家和道家的比较

儒家所重的是群体社会。

道家所关怀的是个人。

拓

展

延

伸

儒家之于道家

国学大师南怀瑾对中国的儒释道三家比喻:

儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃——没有精神粮食;佛家是百货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人阻拦,但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,可是一生病,就非自动找上门去不可。所以这三家,是碰不得的,是不可动摇的,更不必说“打倒”了。

拓

展

延

伸

纷繁复杂的世间,有时需要直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血。联系实际,谈谈你当如何应对。

作

业

春花秋月何时了往事知多少

小楼昨夜又东风

故国不堪回首明月中

吉祥如意

再会

吉祥如意

壹

了解作者孔子及《论语》全面了解孔子的思想主张。

贰

掌握常用的文言实词,翻译课文,理解课文思想内容并背诵课文。

叁

领悟《论语》十二章的深刻含义,体会孔子所倡导的“为学之道”。

肆

在传统文化的熏陶中树立正确的人生观,提高为人处世的思想修养。

学

习

目

标

知人论世

孔子(公元前551年9月28日~公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。

知人论世

道德学说

孔子建构了以性善论为基础的完整的“德道”思想体系:在个体层面主张“仁、礼”之德性与德行。

孔子创立了以仁为核心的道德学说,他自己也是一个很善良的人,富有同情心,乐于助人,待人真诚、宽厚。“己所不欲,勿施于人”、“君子成人之美,不成人之恶”、“躬自厚而薄责于人”等等,都是他的做人准则。

孔子的仁说,体现了人道精神。孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。人道主义这是人类永恒的主题,对于任何社会,任何时代,任何一个政府都是适用的,而秩序和制度社会则是建立人类文明社会的基本要求。孔子的这种人道主义和秩序精神是中国古代社会政治思想的精华。

政治学说

孔子的政治思想核心内容是“礼”与“仁”,在治国的方略上,他主张“为政以德”,用道德和礼教来治理国家是最高尚的治国之道。这种治国方略也叫“德治”或“礼治”。

孔子的最高政治理想是建立“天下为公”的大同社会。“大同”社会的基本特点是:大道畅行,“天下为公”,是孔子憧憬的最高理想社会。

孔子主张的较低政治目标是小康社会。小康社会没有“大同”世界那样完美,但有正常秩序,有礼、仁、信、义,所以称为小康。这种社会实际上描述了“私有制”产生后的阶级社会的“盛世”。

孔子的大同社会、小康社会理想对中国后世影响深远。后来不同历史时期,不同阶段的思想家提出不同内容的憧憬蓝图和奋斗目标,这种思想对进步思想家、改革家也有一定启发。身处乱世的孔子所主张的仁政没有施展的空间,但在治理鲁国的三个月中,使强大的齐国也畏惧孔子的才能,足见孔子无愧于杰出政治家的称号。

知人论世

知人论世

知人论世

经济学说

孔子的经济思想最主要的是重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。这也是儒家经济思想的主要内容,对后世有较大的影响。

教育思想

孔子在中国历史上最早提出人的天赋素质相近,个性差异主要是因为后天教育与社会环境影响。他提倡“有教无类”,创办私学,广招学生,打破了奴隶主贵族对学校教育的垄断,把受教育的范围扩大到平民,顺应了当时社会发展的趋势。

孔子强调学校教育必须将道德教育放在首要地位。孔子道德教育的主要内容是“礼”和“仁”。“学而知之”是孔子教学思想的主导思想。他强调学习与思考相结合,同时还必须“学以致用”,将学到的知识运用于社会实践。

孔子在教学方法上要求老师“有教无类”“经邦济世”的教育观,“因材施教”“启发式”的方法论。孔子热爱教育事业,毕生从事教育活动。他学而不厌,诲人不倦。不仅言教,更重身教。孔子的教育活动不但培养了众多学生,而且他在实践基础上提出的教育学说,为中国古代教育奠定了理论基础。

言论著作

孔子的言论主要记录在《论语》中。《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

《论语》与《大学》、《中庸》、《孟子》在南宋后并称“四书”。

文献整理

孔子晚年致力教育,修《诗》《书》《礼》《乐》,序《周易》,撰《春秋》。后人合称之为《六经》。

教育实践

政治上的不得意,使孔子将很大一部分精力用在教育事业上。孔子曾任鲁国司寇,后携弟子周游列国。最终返回鲁国,专心执教。孔子打破了教育垄断,开创了私学先驱,孔子号”弟子三千,贤者七十二“。

知人论世

今天我们怎么读中国传统经典

去政治化,去宗教化,去神秘化。动用我们的同理心,想象进入他们生活的世界中,去接近他们的心灵遗产。以此观照自我,完成自我的圆融,领略人生行走的智慧。“读者阅读经典不是单纯的将个人无条件的交出去来服从经典,而是应当在阅读的过程中吸收,反思乃至批判一个强大的具有反思能力的读者,在阅读经典的过程中能够不断的丰富自我。”

——北京师范大学文学院教授

李山

初读课文,整体感知

子曰:“君子食无求饱,居无求安,

敏于事而慎于言,就有道而正焉,

可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“人而不仁,如礼何?

人而不仁,如乐何?“(《八佾》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

曾子曰:

“士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?

死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

子曰:”知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。“(《子罕》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”

子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

初读课文,整体感知

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。

譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

颜渊问仁。子曰:”克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目。”

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

初读课文,整体感知

自读课文,疏通文意

结合课下注释,

翻译文章内容。

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

(《学而》)

就:靠近。

有道:指有道德的人。正:匡正,端正。

译文:

孔子说:“君子,吃食不要求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却谨慎,接近有道德的人向他学习去端正自己,这样,可以说是好学了。”

自读课文,疏通文意

吉祥如意

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

(《八佾》)

如礼何:怎样对待礼仪制度。

译文:

孔子说:“做人如果没有仁德,怎么对待礼仪制度呢?做人如果没有仁德,怎么对待音乐呢?”

自读课文,疏通文意

第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

(《里仁》)

道:道理,指真理。

【译文】孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

自读课文,疏通文意

吉祥如意

第四章

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

(《里仁》)

喻:通晓,明白。

【译文】孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”

自读课文,疏通文意

吉祥如意

第五章

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

(《里仁》)

贤:贤人,有贤德的人。

齐:看齐。

省.反省,检查。

【译文】

孔子说:“看见贤人就应该想着向他学习并向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有和他类似的毛病。”

自读课文,疏通文意

第六章

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

(《雍也》)

文质彬彬(bīn):文质配合适当。

【译文】

孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这才能成为君子

自读课文,疏通文意

第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

(《泰伯》)

【译文】曾子说:“有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命和责任,路途又很遥远。以实现仁德于天下为己任,不是很重大吗?直到死才停止,不是很遥远吗?”

自读课文,疏通文意

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

(《子罕》)

为山:堆积土山

篑(ku

ì):土筐。

覆:倾倒。

进:前进。指继续堆土。

【译文】孔子说:“譬如用土堆山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己停止的;譬如填平洼地,虽然只倒下一筐,如果决心努力前进,还是要自己坚持做下去。”

自读课文,疏通文意

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

(《子罕》)

知:通“智”,智慧。

【译文】聪明人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。

自读课文,疏通文意

第十章

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

(《颜渊》)

【译文】颜渊向孔子请教怎么做到仁,孔子说:“能克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。一旦这样做了,天下人都会称许你有仁德了。实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗”。颜渊说:“希望指点一些具体做法。”孔子说:“不合乎礼的不去看,不合乎礼的不去听,不合乎礼的不去说,不合乎礼的不去做。”颜渊说:“我虽然不够聪明,也要努力做到这些话。”

自读课文,疏通文意

第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?"子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

(《卫灵公》)

一言:一个字。言,字。

恕:用自己的心推想别人的心

【译文】子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说:“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

自读课文,疏通文意

第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”

(《阳货》)

兴:抒发情志。观:观察(社会与自然)。

群:结交朋友。怨:讽谏怨刺(不平之事)。迩(ěr):近。

【译文】

孔子说:“同学们怎么不学诗呢?诗可以激发情志,可以观察社会,可以交往朋友,可以怨刺不平。近可以侍奉父母,远可以侍奉君王,还可以知道不少鸟兽草木的名称。”

自读课文,疏通文意

品读分析

、鉴赏探究

以经解经

观点评价

影响价值

吉祥如意

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉.可谓好学也已。”

以经解经

子曰:君子曰讷于言而敏于行。

子曰:古者言之不出,耻躬之不逮也。

哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”

《学而》

品读分析

、鉴赏探究

品读分析

、鉴赏探究

《学而》

本章讲的是君子的日常言行的基本要求。孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理。既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。这是孔子对学生的教诲,也是孔子一生求学精神的真实写照。

品读分析

、鉴赏探究

《学而》

孔子认为,君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。有了这样的理想,就不应再沉溺于物质的欲望,要有克制自己的能力,把对物质的追求提升为对真善美的追求,以及精神的独立上来。这样就不会去计较私欲得失,蝇营狗苟,而会敏于事而慎于言,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己。

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

《八佾》

品读分析

、鉴赏探究

以经解经

礼记·儒行篇》中说:礼节者仁之貌也,歌乐者仁

之和也。

【赏析】

礼与乐都是制度文明,而仁则是人们内心的道德

规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人们的仁德。乐是

表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根

本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

品读分析

、鉴赏探究

礼和乐都是外在的表现形式,它们的核心都在于仁爱之心。礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

《八佾》

品读分析

、鉴赏探究

《八佾》

第二章【拓展】

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

【注释】①季氏:季孙氏,鲁国大夫。②八佾(yì):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。天子可用八佾,即六十四人:诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。季氏应该用四佾。③忍:忍心,狠心。

品读分析

、鉴赏探究

第三章

朝闻道,夕死可矣。

里仁

以经解经:

子曰:学如不及,犹恐失之。

子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

子曰:十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。

品读分析

、鉴赏探究

里仁

这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。这里的"道"不是一般的"道理"、"事理",而是特指儒家的"仁义之道"。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命,这是孔子的道德价值观。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

品读分析

、鉴赏探究

第四章

君子喻于义,小人喻于利。

里仁

以经解经

子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,则从吾所好。”

义

义者,宜也。

反面:见利忘义、见钱眼开、不义之财,为富不仁

正面:见利思义、见得思义、义以为上、见义勇为、义薄云天、义然后取......

意义:利要合乎道、仁、礼,义然后取,在物质利益面前保持超然、独立、高尚的人格,保持精神的旷达。

“不妨清高一些”

品读分析

、鉴赏探究

里仁

品读分析

、鉴赏探究

里仁

君子与小人价值指向不同,

道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。

君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。

小人以外在的东西作标准、作参照,并且主要以利来衡量,

其行事时不按义与不义、该与不该,而按有利无利、利多利少。

君子建立起了自己的内心标准——义,所以能够“泰而不骄”

“病无能焉,不病人之不己知也”“内省不疚,夫何忧何惧”

“君子求诸己,小人求诸人”“不义而富且贵,于我如浮云”

“可处有,可处无”“衣敝缊袍,与衣狐貉者立,而不耻者”。这些差别都源于标准不同:义利之辨。

品读分析

、鉴赏探究

第五章

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

里仁

以经解经:

子曰:“三人行,必有吾师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

品读分析

、鉴赏探究

里仁

虚心学习,以人为鉴,取长补短。省心向善去恶

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。说明了在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

第六章

质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。

品读分析

、鉴赏探究

雍也

这是孔子的传世名言。它高度概括了文与质的合理互补关系和君子的人格模式。文与质是对立统一、相辅相成的。未经加工的质朴是朴实淳厚的,但容易显得粗野。后天习得的文饰,虽然华丽可观,但易流于虚浮。“质胜文”,显得粗野、鄙俗;“文胜质”,显得浮华、虚伪。

质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。孔子的文质思想经过两千多年的历史实践,成为中国人“君子”形象最为鲜明的写照,对后世产生了深远的影响。

品读分析

、鉴赏探究

泰伯

第七章

曾子曰:士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

以诗解读

捐躯赴国难,视死忽如归。----曹植

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。----杜甫

一身报国有万死,双鬓向人无再青。----陆游

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。----陆游

拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。----秋瑾

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。----陆游

老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。----曹操

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。----文天祥

粉身碎骨寻常事,但愿牺牲保国家。----秋瑾

品读分析

、鉴赏探究

泰伯

曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。作为一个知识分子,要为国家、为社会挑起重担,走完历史无穷的路。“任重”所以力量要强,不强就会在半道支持不住;“道远”所以意志要坚决,不坚决就会半途消沉下去,放弃追求,才可以实现自己的理想。

“仁以为己任”,以仁道自任,要把道德和正义推广到每个人,但是“仁”的实现岂是易事,这是一个需要随着人类社会的发展不断努力的问题。

实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,对个人来说,当然不可能于生前完成这一重任,只有到死后才会停下来。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。

将曾子之语作为人生的座右铭,我们在为理想而奋斗的过程中也会从中获得勇气和力量。“仁”应该是读书人毕生追求的目标。

品读分析

、鉴赏探究

子罕

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。

譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

朱熹注:

“书曰:‘为山九仞,功亏一篑。’夫子之言,盖出于此。言山成而但少一篑,其止者,吾自止耳;平地而方覆一篑,其进者,吾自往耳。

盖学者自强不息,则积少成多;中道而止,则前功尽弃。

其止其往,皆在我而不在人也”。

勤一篑可成山,由少而多莫惧烦不论做事还是为人,贵在持之以恒,功亏一篑也好,持之以恒也罢,关键都在于自己。

在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达到成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

品读分析

、鉴赏探究

子罕

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

品读分析

、鉴赏探究

子罕

以经解经:

司马牛问君子。子曰:君子不忧不惧。曰:不忧不惧,斯谓之君子已乎?子曰:内省不疚,夫何忧何惧。

子曰:暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。

品读分析

、鉴赏探究

子罕

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。这里孔子说的"知者不惑"的"知",也等于佛学中智慧的"智",而不是聪明。真正有智慧是对于事物的内在根本或规律了然于心,所以什么事情对于他当然没有了疑惑。仁者,是做到了仁,已经仁在心中的人,

当他心怀天下,爱人济众,他再也不会因他个人的境遇而忧愁,不会因受环境动摇。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德——仁爱、智慧和勇敢。孔子说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”,也就是说人如果有着一颗博爱之心,有着高远的人生智慧,有着勇敢坚强的意志,那么他就必然会具有良好的心理和精神状态,从而心底宽广、胸怀坦荡。

品读分析

、鉴赏探究

第十章

颜渊问仁。子曰:”克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目。”

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

《颜渊》

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,

勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。

以经解经:

司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?

这章主要讲述孔子关于仁的主要解释,孔子用礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这章包括两个方面的内容,一个方面是克己,第二方面是复礼,克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼既定的规矩。具体是要“视、听、言、动”都符合礼也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

品读分析

、鉴赏探究

《颜渊》

品读分析

、鉴赏探究

第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”

子曰:“其'恕'乎!己所不欲,勿施于人“。

卫灵公

以经解经:

子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“己欲立而立人;己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。———《论语·雍也》

樊迟问仁,子曰:“爱人。”问知,子曰:“知人。”樊迟未达,子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。”

品读分析

、鉴赏探究

孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则君子应有仁德之心,表现在待人接物上,最重要的就是“己所不欲,勿施于人”。不以自己的标准强加于人(己所欲,亦勿强施于人)推己及人,共情心;。实际上强调的也是“修己”。

处理人际关系的重要原则就是要“换位思考”,这是尊重他人、平等待人的重要体现。

卫灵公

品读分析

、鉴赏探究

第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

阳货

以经解经:

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。’

品读分析

、鉴赏探究

阳货

《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。

这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。学《诗》至少有上面所列举的六种好处,他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

一、不求安饱,就有道而正:好学

二、礼乐应以仁为基础

三、执着追求仁道

四、义利观:重义轻利

五、虚心学习,自我反省

六、文质兼备,方为君子

七、仁为己任,意志坚强

八、为山平地,持之以恒

九、智、仁、勇成就完美人格

十、克己复礼为仁

十一、己所不欲,勿施于人

十二、《诗》的社会功能

君子之德

修身养性

小结

吉祥如意

1、简洁明了的语录体形式。本文采用简洁明了的语录体形式,通过师徒的对话来传达人物的思想主张,表明人物的观点,体现人物之间的情感活动。2、丰富多变的手法。文中多采用比喻、对偶等修辞手法,言简义丰。文中还多次运用反问句,言语之间跳跃较大,含意丰富。

写

作

特

点

拓

展

延

伸

老祖宗留给我们的最可宝贵的财富。

中华文化的人格理想是君子之道。

君子之道之于中国,有如骑士精神之于欧洲,武士道之于日本。不了解君子之道,就像一个中国人无法讲清楚自己是谁。

君子,孔子心目中的理想人格

“君子”一贵族、上层统治者

血统和政治地位为标准(孔子之前)

孔子→“德性”内核,重塑“君子”理想人格形象。

据杨伯峻先生考证,“君子”一词在《论语》中共出现过107次,可以毫不夸张地说,一部《论语》就是一部关于“君子”的学说。

拓

展

延

伸

上林赋

吉祥如意

君子之道

一直喜欢“君子”二子,因为它最能体现中国正道之人的价值取向。在我看来,君子比勇士更儒雅,比绅士更正义,较之书生酸腐之气,比之英雄少了几分草莽之气。君子达可兼济天下,穷可独善其身。孔孟之道,即君子之道;可君子之道,却又不拘泥于孔孟之道。

拓

展

延

伸

吉祥如意

世有孔丘,“君子”始立。可以说,是在孔子的精心重塑和不遗余力的维护下,“君子”一词才散发出如此高贵的气质。而自从有了“君子”这一理想人格,我们的文化便有脊梁,余秋雨先生说:“对中国文化而言,有了君子,什么都有了;没有君子,什么都徒劳。”此言得之。

拓

展

延

伸

岳不群道:“子曰:‘君子无所争,必也,射乎?’较量武功高低,自古贤者所难免,在下久存向左师兄讨教之心。只是今日五岳派新建,掌门人尚未推出,在下倘若和左师兄比剑,倒似是来争做这五岳派掌门一般,那不免惹人闲话了。

”左冷禅道:“岳兄只消胜得在下手中长剑,五岳派掌门一席,自当由岳兄承当。”

岳不群摇手道:“武功高的,未必人品也高。在下就算胜得了左兄,也不见得能胜过五岳派中其余高手。”他口中说得谦逊,但每一句话扣得极紧,始终显得自己比左冷禅高上一筹。

左冷禅越听越怒,冷冷的道:“岳兄‘君子剑’三字,名震天下。“君子”二字,人所共知。这个‘剑’字到底如何,却是耳闻者多,目睹者少。今日天下英雄毕集,便请岳兄露一手高明剑法,也好让大伙儿开开眼界!”《笑傲江湖》

拓

展

延

伸

面对春秋战国的纷乱社会

儒家的回应:

儒家热衷于重建社会秩序,企图以道德礼制重整人心,克制当时人们泛滥的私欲。所以孔子不断教人去追求仁义,成为君子,目的皆是希望重现一个和谐的理想社会。

拓

展

延

伸

道家的回应

道家所关心的,却是人处于乱世之下如何立身处世而自保,道家主张既然万事万物皆摆脱不了自然规律的变化,所以人也必须遵照自然规律而生活。

道家的终极关怀是于乱世中寻找个人的自我救赎,自保全生的方法,具有强烈的个人主义色彩。

拓

展

延

伸

儒家和道家的比较

儒家所重的是群体社会。

道家所关怀的是个人。

拓

展

延

伸

儒家之于道家

国学大师南怀瑾对中国的儒释道三家比喻:

儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃——没有精神粮食;佛家是百货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人阻拦,但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,可是一生病,就非自动找上门去不可。所以这三家,是碰不得的,是不可动摇的,更不必说“打倒”了。

拓

展

延

伸

纷繁复杂的世间,有时需要直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血。联系实际,谈谈你当如何应对。

作

业

春花秋月何时了往事知多少

小楼昨夜又东风

故国不堪回首明月中

吉祥如意

再会