2021年高中语文 人教部编版 选择性必修下册 10.1《兰亭集序》课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年高中语文 人教部编版 选择性必修下册 10.1《兰亭集序》课件(51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

教学目标

①理解文中重要词语的含义及用法,

掌握词类活用、特殊句式等古汉语语言现象。

②了解文中涉及的重要的文化常识。

③理解文中蕴含的思想情感,感受中华民族的灿烂文化。

本文共计3课时

第一课时

?

出绍兴市区,沿着山阴路向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚(zhǔ,水中小块陆地)山下,书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。在兰亭有三块碑,人称“兰亭三绝”。即:

“父子碑”

“君民碑”

“祖孙碑”

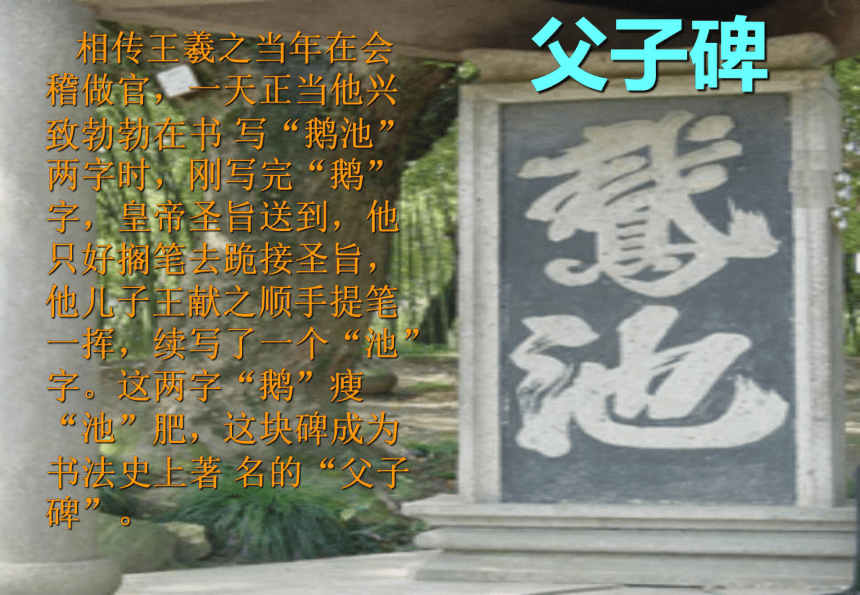

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书?写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著?名的“父子碑”。

父子碑

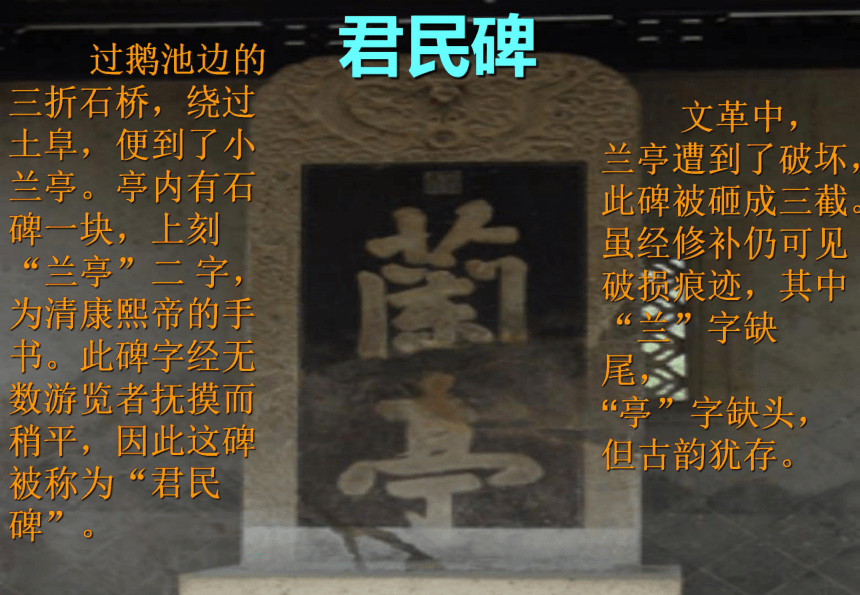

? 过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二?字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。

文革中,兰亭遭到了破坏,此碑被砸成三截。虽经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺尾,?

“亭”字缺头,但古韵犹存。

君民碑

?

祖孙碑

?

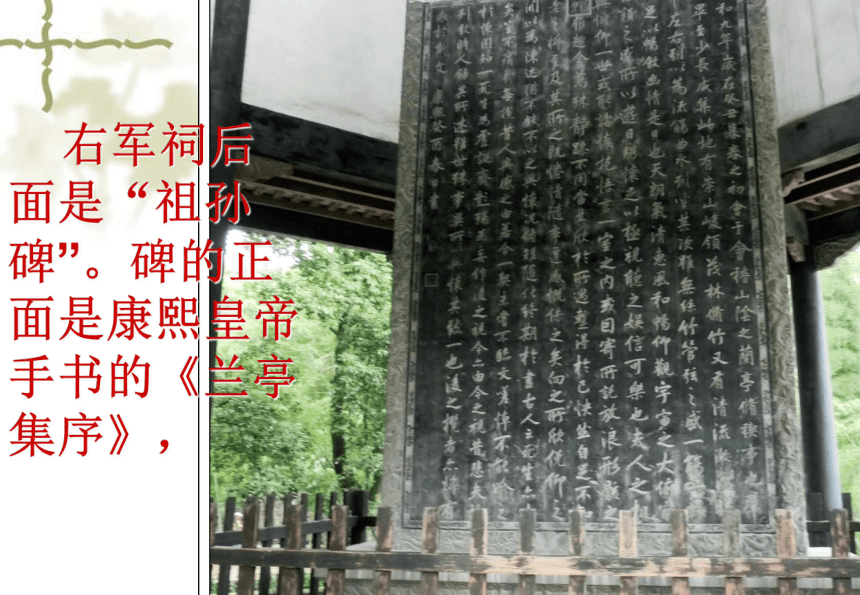

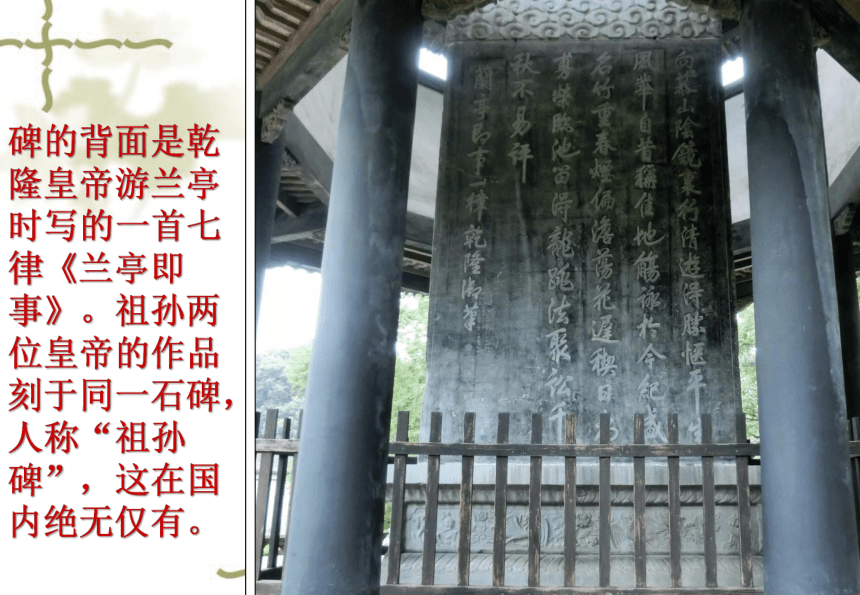

右军祠后面是“祖孙碑”。碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭集序》,

碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无仅有。

(《见导学案》)

王羲之,字逸少,东晋人。

古代伟大的书法家,尊称”书圣“。

王右军,王会稽(官职代人名)

《兰亭集序》被后世称为“天下第一行书”。

王羲之简介

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节)

,王羲之在会稽山阴的兰亭做禊事,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士有司徒谢安、辞赋家孙绰、高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,曲水流觞,饮酒赋诗

。

禊(xì)事:三月上旬的“巳”日,后改为阴历三月三日,人们到水边洗濯、嬉游,祈福消灾的一种祭祀活动。

流觞曲水:古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

兰亭集会会,要求每人作四、五言诗各一首。王羲之、谢安、孙绰(chuò)等11人写成四、五言诗各一首;另有郗昙(xītán)等15人各成诗一首;还有谢瑰等16人作诗不成,被罚酒三大杯。

之后,王羲之将诸诗作一一集录成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

关于“序”

“序”也写作“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。

一般说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。

“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。

分类:

书序

包括自序和他序,指写在文章前或后的序言,如《孔雀东南飞》前的小序、《兰亭集序》

赠序

临别赠言,如《送东阳马生序》

序

书序

赠序

自序

他序

王羲之写这篇序时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日再书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。

稿本珍藏在王家,到了唐初为唐太宗所得,尊为“天下第一行书”。

(补充)

乾隆印:

“三希堂精鉴玺”

“宜子孙”

“乾隆鉴赏”

“石之宝”

“古稀天子”

“乾隆御览之宝”

“八征耆念之宝”

“太上皇帝”

“五福五代堂古稀天子宝”

赵孟頫印:

赵氏子昂

吴兴

神品

其他人印:

项子京、柯九思、黄石翁等二十多人章

我们见到的书法作品多是后人的摹本,每一次观赏鉴定都要加上自己的印章,所以愈加越多。

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

古代纪年法

1.帝号纪年法。

主要在汉武帝前使用。这是我国历史上最早的纪年方法,它是以帝王即位之年或次年为元年,依次则为二年、三年……如周平王元年、赵惠文王十六年。

2.年号纪年法。

自从汉武帝建元元年开始,以后我国历代帝王就都用年号纪年了。有的皇帝在位期间经常更改年号,每更改一次便要从新的年号开始进行纪年,如唐高宗李治有14个年号,而清朝的玄烨在位61年却只用一个年号----“康熙”。

3、干支纪年法。

该种方法始于汉代,是我国古代记事用的纪年标准,与年号纪年法并用。在历史教科书里,该纪年法多用于近代史方面。如甲午战争、戊戌变法、辛丑条约等。

天干

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

今年是丙申年,那么明年、后年用干支纪年各是什么年?

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

会于会稽山阴之兰亭

具告以事。(《鸿门宴》)

徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

相与枕藉乎舟中。(《赤壁赋》)

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

会于会稽山阴之兰亭

具告以事。(《鸿门宴》)

徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

相与枕藉乎舟中。(《赤壁赋》)

均为介宾后置句

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

群贤毕至,少长咸集

(均为形容词作名词。

贤:有德行有才能/

贤才、贤士。

少:年龄小,年少/年少的人。

长:年龄大,年长/年长的人)

崇山峻岭,茂林修竹

修禊事也

(高高的/做)

清流激湍

引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

流觞曲水

(流,使……流,使动用法)

列坐其次

鳞次栉比

语无伦次

(旁边/排列/条理,次序)

虽无丝竹管弦之盛

(丝:指弦乐器;竹:指管乐器。琴瑟箫笛等乐器的总称。泛指音乐。)

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

(抬头看宇宙的广大无边,低头看万物的繁多)

(定语后置。仰观大宇宙,俯察盛品类/抬头看广大无边的宇宙,低头看繁多的万物)

所以游目骋怀

(所以,用来、借以。游目,纵展眼力。骋怀,开畅胸怀。

游,使……舒展;骋,使……开畅。使动用法)

信可乐也

自可断来信

(实在,的确/媒人)

崇山峻岭

茂林修竹

清流急湍

映带左右

流觞曲水

群贤毕至,少长咸集。

人雅

景美

信可乐也

暮春之初

天朗气清

惠风和畅

气和

仰观宇宙之大

俯察品类之盛

游目骋怀

极视听之娱

兴致

或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由

后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;会面

乃,竟

动词,至,及

面对;明白

本来;动词,把···看作一样

动词,把···看作相等

原因

如同,好像

对;这

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

或取诸怀抱

诸,之于。取之于怀抱---把自己的志趣抱负倾吐出来。

投诸渤海之尾

诸,之于。投诸渤海之尾---把它扔到渤海的边上去。

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗

高

长

旁边,水边

热闹

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;

不知老之将至

不知东方之既白

(助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。)

③数词活用为动词:

固知一死生为虚诞 一:用作动词,看做一样。

所以兴怀,其致一也 一:用做动词,是一样的。

④使动用法:

齐彭殇为妄作 齐:形容词用动词,看作相等。

句式:

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

岂不痛哉

人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

或因寄所托

当其欣于所遇,快然自足

情随事迁,感慨系之

俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

人生百年

乐境易逝

生命短促

感慨万千

这一节作者的悲叹与上一节的叙事有何联系?

第一部分写修禊事,是为了祈福消灾。人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由乐想到死亡、生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事了。

王羲之所处的时代政治极为严酷,社会急剧动荡,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务就是保全性命。有人谈玄悟道,“悟言一室之内”,有人归隐山林,“放浪形骸之外”。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。但时光飘忽,人生短促,即使明了“修短随化,终期于尽”,也无法摆脱“死”给内心带来的煎熬。此处之“痛”,痛在时光易逝,世事无常,人生短暂。

第4自然段,为何而悲?

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

参考译文

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。

悲夫

兴感之由

若合一契

临文嗟悼

不能喻之于怀

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之视今

亦由今之视昔

以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感

※

第四段,如何理解作者的

“悲”?

对生命的思考是人类永无止境的话题,也是人类

永远无法克服的矛盾,“悲”是指当“我”想象到昔

人和后人都同自己一样感慨生死,感受时光飞逝

和人生短暂时,不禁对千古同伤共痛发出“悲夫”

的喟叹,而玄学家所谓的“一死生”、“齐彭殇”,

不过是些虚妄无稽之谈。较之前文之“痛”,这里

的“悲”,是由己及人,更加深沉厚重。

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

乐

痛

悲

教学目标

①理解文中重要词语的含义及用法,

掌握词类活用、特殊句式等古汉语语言现象。

②了解文中涉及的重要的文化常识。

③理解文中蕴含的思想情感,感受中华民族的灿烂文化。

本文共计3课时

第一课时

?

出绍兴市区,沿着山阴路向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚(zhǔ,水中小块陆地)山下,书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。在兰亭有三块碑,人称“兰亭三绝”。即:

“父子碑”

“君民碑”

“祖孙碑”

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书?写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著?名的“父子碑”。

父子碑

? 过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二?字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。

文革中,兰亭遭到了破坏,此碑被砸成三截。虽经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺尾,?

“亭”字缺头,但古韵犹存。

君民碑

?

祖孙碑

?

右军祠后面是“祖孙碑”。碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭集序》,

碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无仅有。

(《见导学案》)

王羲之,字逸少,东晋人。

古代伟大的书法家,尊称”书圣“。

王右军,王会稽(官职代人名)

《兰亭集序》被后世称为“天下第一行书”。

王羲之简介

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节)

,王羲之在会稽山阴的兰亭做禊事,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士有司徒谢安、辞赋家孙绰、高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,曲水流觞,饮酒赋诗

。

禊(xì)事:三月上旬的“巳”日,后改为阴历三月三日,人们到水边洗濯、嬉游,祈福消灾的一种祭祀活动。

流觞曲水:古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

兰亭集会会,要求每人作四、五言诗各一首。王羲之、谢安、孙绰(chuò)等11人写成四、五言诗各一首;另有郗昙(xītán)等15人各成诗一首;还有谢瑰等16人作诗不成,被罚酒三大杯。

之后,王羲之将诸诗作一一集录成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

关于“序”

“序”也写作“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。

一般说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。

“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。

分类:

书序

包括自序和他序,指写在文章前或后的序言,如《孔雀东南飞》前的小序、《兰亭集序》

赠序

临别赠言,如《送东阳马生序》

序

书序

赠序

自序

他序

王羲之写这篇序时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日再书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。

稿本珍藏在王家,到了唐初为唐太宗所得,尊为“天下第一行书”。

(补充)

乾隆印:

“三希堂精鉴玺”

“宜子孙”

“乾隆鉴赏”

“石之宝”

“古稀天子”

“乾隆御览之宝”

“八征耆念之宝”

“太上皇帝”

“五福五代堂古稀天子宝”

赵孟頫印:

赵氏子昂

吴兴

神品

其他人印:

项子京、柯九思、黄石翁等二十多人章

我们见到的书法作品多是后人的摹本,每一次观赏鉴定都要加上自己的印章,所以愈加越多。

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

古代纪年法

1.帝号纪年法。

主要在汉武帝前使用。这是我国历史上最早的纪年方法,它是以帝王即位之年或次年为元年,依次则为二年、三年……如周平王元年、赵惠文王十六年。

2.年号纪年法。

自从汉武帝建元元年开始,以后我国历代帝王就都用年号纪年了。有的皇帝在位期间经常更改年号,每更改一次便要从新的年号开始进行纪年,如唐高宗李治有14个年号,而清朝的玄烨在位61年却只用一个年号----“康熙”。

3、干支纪年法。

该种方法始于汉代,是我国古代记事用的纪年标准,与年号纪年法并用。在历史教科书里,该纪年法多用于近代史方面。如甲午战争、戊戌变法、辛丑条约等。

天干

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

今年是丙申年,那么明年、后年用干支纪年各是什么年?

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

会于会稽山阴之兰亭

具告以事。(《鸿门宴》)

徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

相与枕藉乎舟中。(《赤壁赋》)

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

会于会稽山阴之兰亭

具告以事。(《鸿门宴》)

徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

相与枕藉乎舟中。(《赤壁赋》)

均为介宾后置句

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

群贤毕至,少长咸集

(均为形容词作名词。

贤:有德行有才能/

贤才、贤士。

少:年龄小,年少/年少的人。

长:年龄大,年长/年长的人)

崇山峻岭,茂林修竹

修禊事也

(高高的/做)

清流激湍

引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

流觞曲水

(流,使……流,使动用法)

列坐其次

鳞次栉比

语无伦次

(旁边/排列/条理,次序)

虽无丝竹管弦之盛

(丝:指弦乐器;竹:指管乐器。琴瑟箫笛等乐器的总称。泛指音乐。)

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

(抬头看宇宙的广大无边,低头看万物的繁多)

(定语后置。仰观大宇宙,俯察盛品类/抬头看广大无边的宇宙,低头看繁多的万物)

所以游目骋怀

(所以,用来、借以。游目,纵展眼力。骋怀,开畅胸怀。

游,使……舒展;骋,使……开畅。使动用法)

信可乐也

自可断来信

(实在,的确/媒人)

崇山峻岭

茂林修竹

清流急湍

映带左右

流觞曲水

群贤毕至,少长咸集。

人雅

景美

信可乐也

暮春之初

天朗气清

惠风和畅

气和

仰观宇宙之大

俯察品类之盛

游目骋怀

极视听之娱

兴致

或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由

后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;会面

乃,竟

动词,至,及

面对;明白

本来;动词,把···看作一样

动词,把···看作相等

原因

如同,好像

对;这

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

或取诸怀抱

诸,之于。取之于怀抱---把自己的志趣抱负倾吐出来。

投诸渤海之尾

诸,之于。投诸渤海之尾---把它扔到渤海的边上去。

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗

高

长

旁边,水边

热闹

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;

不知老之将至

不知东方之既白

(助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。)

③数词活用为动词:

固知一死生为虚诞 一:用作动词,看做一样。

所以兴怀,其致一也 一:用做动词,是一样的。

④使动用法:

齐彭殇为妄作 齐:形容词用动词,看作相等。

句式:

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

岂不痛哉

人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

或因寄所托

当其欣于所遇,快然自足

情随事迁,感慨系之

俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

人生百年

乐境易逝

生命短促

感慨万千

这一节作者的悲叹与上一节的叙事有何联系?

第一部分写修禊事,是为了祈福消灾。人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由乐想到死亡、生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事了。

王羲之所处的时代政治极为严酷,社会急剧动荡,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务就是保全性命。有人谈玄悟道,“悟言一室之内”,有人归隐山林,“放浪形骸之外”。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。但时光飘忽,人生短促,即使明了“修短随化,终期于尽”,也无法摆脱“死”给内心带来的煎熬。此处之“痛”,痛在时光易逝,世事无常,人生短暂。

第4自然段,为何而悲?

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

参考译文

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。

悲夫

兴感之由

若合一契

临文嗟悼

不能喻之于怀

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之视今

亦由今之视昔

以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感

※

第四段,如何理解作者的

“悲”?

对生命的思考是人类永无止境的话题,也是人类

永远无法克服的矛盾,“悲”是指当“我”想象到昔

人和后人都同自己一样感慨生死,感受时光飞逝

和人生短暂时,不禁对千古同伤共痛发出“悲夫”

的喟叹,而玄学家所谓的“一死生”、“齐彭殇”,

不过是些虚妄无稽之谈。较之前文之“痛”,这里

的“悲”,是由己及人,更加深沉厚重。

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

乐

痛

悲