《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》比较阅读 (课件42张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》比较阅读 (课件42张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-21 19:31:05 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》比较阅读

学习目标

01

学习品味诗歌语言,把握、分析诗歌抒情主人公“我”的形象特点。

02

通过诗歌对比和结合创作背景分析,学习思考诗歌抒情主人公形象的发展与变化。

03

能够通过分析诗歌抒情主人公“我”的形象,感受作者的情感,进而领悟诗歌中蕴含的青春精神,激发青春热情,理解青春价值。

课前学习任务

1.阅读课文,结合书下注解,疏通文意。

2.自主查阅资料,了解诗歌创作时代背景信息,完成单元学习任务单时代背景部分内容的总结与填写。

课上学习任务

【本课学习的核心任务】

《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》比较阅读

学习任务:寻找诗中的那个青春的“我”

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

1919年9、10月间作

【学习活动一】初读诗歌,寻“我”

阅读课文,结合书下注解,疏通文意。

查阅资料,了解诗歌创作时代背景信息,完成单元学习任务单时代背景部分内容的总结与填写。

写

作

背

景

1919年,五四运动给中国社会带来了崭新的气象。旧道德、旧礼教、专制政治与一切封建偶像受到猛烈抨击和批判,新事物、新思想、新文化与一切进步要求则得到热烈的崇尚与赞扬。倡导科学与民主,争取独立与自由,张扬个性意识,追求个性解放,要求改造旧的社会、建设新社会,成为时代的强音。

写

作

背

景

《立在地球边上放号》:写于1919年9到10月间。当时郭沫若受五四运动影响,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。诗人写下的这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

【学习活动二】品读诗歌,析“我”

在对诗歌进行深入品读的时候,我们要思考抒情主人公“我”的形象,都与哪些要素有关?同学们在初中的时候,学习过诗歌、小说、散文、戏剧等文学体裁,大家可以借助我们解读文学作品的经验,讨论、梳理出与抒情主人公“我”形象有关的作品要素。

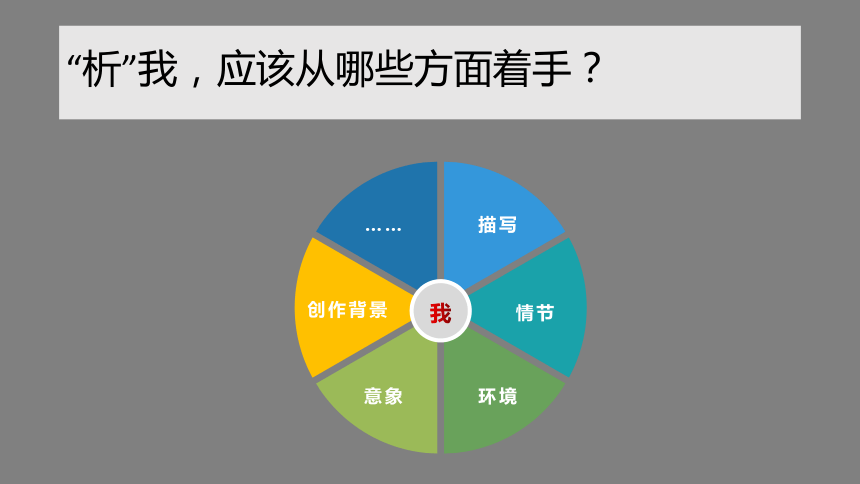

“析”我,应该从哪些方面着手?

我

……

环境

意象

描写

情节

创作背景

1,诵读诗歌,整体感知

朗读诗歌,这首诗给你最大的感受是什么?请用简短的词语概括。

宏伟、强力、壮丽、炽热。

2.全诗7节,都涉及哪些意象?这些意象具有怎样的特点?这些意象都是写实的吗?

意象:

北冰洋、太平洋、洪涛、白云

特点:宏大、阔远、雄奇、气势磅礴

这首诗一方面通过对自然景观的客观描写,展示了大自然万物壮丽的特征,以写景为基础,再展开想象北冰洋、太平洋。

思考:这首诗的主体形象是什么?表达了诗人怎样的情感?

这首诗的主体形象是一个巨人的形象,一个歌号者的形象。他站在地球边上“全方位”俯瞰地球。他的号角声欢呼在怒涌的白云、壮丽的北冰洋,也欢呼在要把地球推倒的太平洋——欢呼来自空间各个方向。排山倒海般的洪涛既具有巨大的破坏力,又蕴藏着同样巨大的创造力,那就看人们能否掌握它、驾驭它。表达了青年诗人渴望摧毁旧世界、创造新生活的热情和决心,也是对革命者的颂扬。“放号”是欢呼、是呐喊、也是赞歌。

思考4:“我眼前来了的滚滚洪涛哟!”

“滚滚洪涛”在诗歌中有什么深刻含义吗?“不断的毁坏,不断的创造,不断的努力”的含意是什么?

滚滚洪涛”既是诗人回国途中所见之景,也具有象征意义。象征“五四”运动所产生的巨大声势,越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年青诗人的郭沫若。

毁坏,指打烂一个旧世界,推翻束缚人们的旧思想、旧道德;

创造,指建设新的世界,创造新的宇宙,呼唤自由、民主与科学;

努力,呼唤青年要坚持,有理想,有担当与责任,改变弱国愚民的状态。

思考4:怎样理解“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟”的深刻含义?这样写有什么作用?

这是对“力”的歌颂和赞美。诗人从多角度描绘了力的内涵,强调色彩,突出形态,体现其神韵,反映其节奏,多层面感受力和美。诗人尽情歌颂的“力”,其实正是五四时期的那种时代精神的特征。

这是一幅惊心动魄的力的画图,力的颂歌。力在创造绘画、舞蹈、诗歌一样,来创造世界,创造多彩的世界、充满活力的世界、万紫千红的世界、充满美感如诗如画如音乐的世界。运用拟人生动形象,排比句式有气势。表现诗人激情澎湃、昂扬斗志、火热赤诚的情怀。

本文的抒情主人公究竟是一个怎样的形象?

展现在读者面前的,是一个巨人的形象,歌号者的形象。

他站在地球边上,站在“全方位”俯瞰地球的立足点上,吹响一声声响彻寰宇的号角。他的号角声声在欢呼怒涌的白云、壮丽的北冰洋的晴景,欢呼要把地球推倒的太平洋——欢呼来自空间各个方向的滚滚洪涛。

【学习活动三】知人论世,探究“我”与我

郭沫若(1892-

1978),

原名郭开贞,四川乐山人,诗人、学者。1914年留学日本,1921年与成仿吾、郁达夫等人成立创造社;1923年于日本帝国大学毕业回国后,编辑《创作周报》洪水》,提出“革命文学”主张;1928年起旅居日本,直到抗日战争爆发后秘密回国。他是我国新诗的奠基人,代表诗集有《女神》星空》等。他的第一部诗集《

女神》喊出了时代的真声音,震醒了一代青年,释放了被压抑的社会心绪,满足了时代的精神需求,而且从思想艺术上显示一种崭新面貌,为新诗地位的确定做出了重大贡献。

郭沫若先学医,后从文,阅读了泰戈尔、歌德、莎士比亚、惠特曼等外国作家的作品,深受影响,创作丰厚。郭沫若是中国现代浪漫主义诗风开创者之一。

文学常识:现代自由诗

现代诗歌是指“五四运动”至中华人民共和国成立以来的诗歌。中国近现代诗歌的主体新诗,诞生于“五四”新文化运动。

现代自由诗特点主要有:

1.形式自由;2.内涵开放;3.意象经营重于修辞;4.有高度的概括性、鲜明的形象性、浓烈的抒情性以及和谐的音乐性,形式上分行排列。

1920年胡适《尝试集》出版,是第一部白话新诗集。

代表初期新诗最高成就的是浪漫主义诗人郭沫若。

诗歌的艺术手法

1、多用感叹句,直抒胸臆。

2、多有排比的短语,短促有力。

3、想象奇特,虚实结合。

4、象征。

拓展阅读:郭沫若《女神》思想集中在哪三个方向?

追求求个性解放:个性主义是郭沫若前期的主导思想,在文学上,要求张扬自我,尊崇个性,以自我内心表现为本位。

歌唱反抗、叛逆与创造:《女神》诞生之时整个中国是一个黑暗的大牢笼,这激发了诗人反抗的、叛逆的精神。

抒发爱国情思:郭沫若,身居异国,感于祖国的贫弱落后,列强的虎视眈眈,常常怀着忧国的情思。

【学习活动四】对比阅读,鉴“我”

当我们把《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》中的抒情主人公放在一起,你又会发现什么?

使用分析《立在地球边上放号》的方法,自主分析《峨日朵雪峰之侧》,看看你会有哪些发现?

峨日朵雪峰之侧

昌耀

这是我此刻仅能征服的高度了

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙。

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

啊,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

在锈蚀的岩壁,

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的

快慰。

1962年8月2日初稿

1983年7月27日删定

“峨日朵”在哪里?

“峨日朵”是现在的海北藏族自治州祁连县的峨堡镇的老百姓对“峨堡”一词的口语发音。“峨日朵雪峰”便是峨堡乡境内的祁连山脉中一座或者

几座小雪峰。

自由朗读,

感受作者情感

1.作品中的“我”是一个什么形象?

诗歌首句说:“这是我此刻仅能征服的高度了。”表明我登山者的身份。我正在登山,但是我的高度并非“一览众山小”的“绝顶”,但是也是“我”尽了自己的全部努力所达到的。“我“是一个攀登途中的”攀登者“的形象。

2.”我”在登山过程中有什么样的感受和体验?

“我的指关节铆钉一样楔人巨石的罅隙。血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。”诗句由“我”眼中的壮观景象转入自身状态的描述,日落和滑坡都不是赞赏的对象,而是身处绝壁的勇士自身的生命体验。

3.攀登者在登山过程中看到了什么样的景象?

我惊异于太阳跃天人大海的景象。使用了“薄壁”“峨日朵之雪”“太阳山海”等意象,描绘了一

幅壮丽的雪峰落日景象。

4.诗人是如何描写这种景象的?

“惊异于薄壁那边/朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳/正决然跃人一片引力无穷的/山海。石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣

,像军旅远去的喊杀声。”

5.这种景象描写给读者以什么样的感受?

先用一个长句描写太阳彷徨后向山海跃出,展示落日的张力与动势。在辉煌的视觉形象之上,又叠加宏大的听觉形象,滑坡的石砾引动深渊嚣鸣,如军旅远去的喊杀声,这一音响的叠加使落日更显壮观。滑坡的动势与落日的动势都是下坠的,与攀登者的动势正好相反。于是视听合一的效果就不单产生审美意义

上的“崇高”,而且在读者的生理上引发一种紧张。

以雄壮苍凉之景村托出人物内心的悲壮感,但也突出人类的力量。

6.这种景物描写是怎样衬托人物的?

7.“我”的形象与“雄鹰”“雪豹”“蜘蛛”哪个更接近?

”雄鹰“是天空中的英雄,”雪豹“是雪原上的猛兽。诗人写蜘蛛的“可怜”,表明蜘蛛是极其普通、渺小的事物,“默享”表明如此普通渺小的蜘蛛却能享受大自然赐予的快乐与荣耀。说明真正强大、壮美和坚韧的不是外在的形象,而是内在的精神、意志。

8.知人论世,探究”我“与我

《峨日朵雪峰之侧》

昌耀

1962年8月2日初稿

1983年7月27日删

8.”知人论世“,观照诗人境况,联系时代背景,结合诗句,谈谈你对《峨日朵雪峰之侧》诗内容主旨的理解。

①诗人王昌耀1950年参军,曾参加战斗,负伤致残,1955年赴青海参加大西北开发,1957年被定为“右派”。

②受“大跃进”思想影响,60年代初我们国家存在一种狂热、迷乱、肤浅、喧嚣的精神风貌,那种对理想追求的热情和热爱往往遭到拒绝。诗人在这种社会大环境中,凭着一份清醒和理智,开始打量和思考时代与现实。

9,诗歌中的景色描写折射出怎样的时代特征?

太阳”跃人山海,时代从泛滥的狂热、廉价的乐观中摆脱出来,只能有“滑坡”的下场。虽然仍旧“一派嚣鸣”和一片“喊杀声”,但这是“自上而下”,是“滑坡”,是“远去”,是时代归于冷寂和沉闷以及随之而来的清醒和理智之前的“绝响”。

10.诗人昌耀在这种背景下追求怎样的精神高度?

诗人昌耀并没有与时代一同“滑坡”,而是在峨日朵雪峰之侧站稳了自己的高度。彰显诗人精神空间的不是“雄鹰或雪豹”,而是“一只小得可怜的蜘蛛”,尽管“蜘蛛”如同诗人一样渺小,却是精神高度的坚守者,这正是诗人坚定理想追求、绝不随波逐流的呐喊,完成了对自我的超越,

活动四∶

对比阅读,鉴"我”

当我们把《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》中的抒情主人公放在一起,我们又会发现什么?

我们在《立在地球边上放号》中折射出的狂飙突进的时代精神,我们看到了五四时期对自由渴盼追求的“我”

在《峨日朵雪峰之侧》中我们看到了遭遇命运坎坷,在精神上追求自我救赎的“我”,我们看到了攀登者的困苦艰难,从一个狂歌猛进的”自我“,到一个扪心自问,冷静思考的”自我“,我们看到了”我“的成长与成熟。我们要以“我”为鉴,找到“自我”,发展“自我”。

通过本课的对比阅读,我们学到了什么?

1.初读诗歌,寻“我”

2.品读诗歌,析“我”

3.知人论世,探究“我”与我

4.对比阅读,鉴“我”

文字表面的”我“,文字里面的”我“,文学的”我“,时代的”我”,精神世界的“我”

1.结合你对两首诗的理解,按照自己的提出的诵读要求,有感情地朗诵这两首诗。

2.推荐阅读郭沫若的诗歌《炉中煤》《天狗》,分析其中的抒情主人公“我”的形象.

“文贵有我”,小我、大我、有我、无我……青春的我、奋斗的我、思考的我……希望同学们能在更多的文学作品中读懂“我”,读出我。

作业:

《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》比较阅读

学习目标

01

学习品味诗歌语言,把握、分析诗歌抒情主人公“我”的形象特点。

02

通过诗歌对比和结合创作背景分析,学习思考诗歌抒情主人公形象的发展与变化。

03

能够通过分析诗歌抒情主人公“我”的形象,感受作者的情感,进而领悟诗歌中蕴含的青春精神,激发青春热情,理解青春价值。

课前学习任务

1.阅读课文,结合书下注解,疏通文意。

2.自主查阅资料,了解诗歌创作时代背景信息,完成单元学习任务单时代背景部分内容的总结与填写。

课上学习任务

【本课学习的核心任务】

《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》比较阅读

学习任务:寻找诗中的那个青春的“我”

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

1919年9、10月间作

【学习活动一】初读诗歌,寻“我”

阅读课文,结合书下注解,疏通文意。

查阅资料,了解诗歌创作时代背景信息,完成单元学习任务单时代背景部分内容的总结与填写。

写

作

背

景

1919年,五四运动给中国社会带来了崭新的气象。旧道德、旧礼教、专制政治与一切封建偶像受到猛烈抨击和批判,新事物、新思想、新文化与一切进步要求则得到热烈的崇尚与赞扬。倡导科学与民主,争取独立与自由,张扬个性意识,追求个性解放,要求改造旧的社会、建设新社会,成为时代的强音。

写

作

背

景

《立在地球边上放号》:写于1919年9到10月间。当时郭沫若受五四运动影响,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。诗人写下的这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

【学习活动二】品读诗歌,析“我”

在对诗歌进行深入品读的时候,我们要思考抒情主人公“我”的形象,都与哪些要素有关?同学们在初中的时候,学习过诗歌、小说、散文、戏剧等文学体裁,大家可以借助我们解读文学作品的经验,讨论、梳理出与抒情主人公“我”形象有关的作品要素。

“析”我,应该从哪些方面着手?

我

……

环境

意象

描写

情节

创作背景

1,诵读诗歌,整体感知

朗读诗歌,这首诗给你最大的感受是什么?请用简短的词语概括。

宏伟、强力、壮丽、炽热。

2.全诗7节,都涉及哪些意象?这些意象具有怎样的特点?这些意象都是写实的吗?

意象:

北冰洋、太平洋、洪涛、白云

特点:宏大、阔远、雄奇、气势磅礴

这首诗一方面通过对自然景观的客观描写,展示了大自然万物壮丽的特征,以写景为基础,再展开想象北冰洋、太平洋。

思考:这首诗的主体形象是什么?表达了诗人怎样的情感?

这首诗的主体形象是一个巨人的形象,一个歌号者的形象。他站在地球边上“全方位”俯瞰地球。他的号角声欢呼在怒涌的白云、壮丽的北冰洋,也欢呼在要把地球推倒的太平洋——欢呼来自空间各个方向。排山倒海般的洪涛既具有巨大的破坏力,又蕴藏着同样巨大的创造力,那就看人们能否掌握它、驾驭它。表达了青年诗人渴望摧毁旧世界、创造新生活的热情和决心,也是对革命者的颂扬。“放号”是欢呼、是呐喊、也是赞歌。

思考4:“我眼前来了的滚滚洪涛哟!”

“滚滚洪涛”在诗歌中有什么深刻含义吗?“不断的毁坏,不断的创造,不断的努力”的含意是什么?

滚滚洪涛”既是诗人回国途中所见之景,也具有象征意义。象征“五四”运动所产生的巨大声势,越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年青诗人的郭沫若。

毁坏,指打烂一个旧世界,推翻束缚人们的旧思想、旧道德;

创造,指建设新的世界,创造新的宇宙,呼唤自由、民主与科学;

努力,呼唤青年要坚持,有理想,有担当与责任,改变弱国愚民的状态。

思考4:怎样理解“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟”的深刻含义?这样写有什么作用?

这是对“力”的歌颂和赞美。诗人从多角度描绘了力的内涵,强调色彩,突出形态,体现其神韵,反映其节奏,多层面感受力和美。诗人尽情歌颂的“力”,其实正是五四时期的那种时代精神的特征。

这是一幅惊心动魄的力的画图,力的颂歌。力在创造绘画、舞蹈、诗歌一样,来创造世界,创造多彩的世界、充满活力的世界、万紫千红的世界、充满美感如诗如画如音乐的世界。运用拟人生动形象,排比句式有气势。表现诗人激情澎湃、昂扬斗志、火热赤诚的情怀。

本文的抒情主人公究竟是一个怎样的形象?

展现在读者面前的,是一个巨人的形象,歌号者的形象。

他站在地球边上,站在“全方位”俯瞰地球的立足点上,吹响一声声响彻寰宇的号角。他的号角声声在欢呼怒涌的白云、壮丽的北冰洋的晴景,欢呼要把地球推倒的太平洋——欢呼来自空间各个方向的滚滚洪涛。

【学习活动三】知人论世,探究“我”与我

郭沫若(1892-

1978),

原名郭开贞,四川乐山人,诗人、学者。1914年留学日本,1921年与成仿吾、郁达夫等人成立创造社;1923年于日本帝国大学毕业回国后,编辑《创作周报》洪水》,提出“革命文学”主张;1928年起旅居日本,直到抗日战争爆发后秘密回国。他是我国新诗的奠基人,代表诗集有《女神》星空》等。他的第一部诗集《

女神》喊出了时代的真声音,震醒了一代青年,释放了被压抑的社会心绪,满足了时代的精神需求,而且从思想艺术上显示一种崭新面貌,为新诗地位的确定做出了重大贡献。

郭沫若先学医,后从文,阅读了泰戈尔、歌德、莎士比亚、惠特曼等外国作家的作品,深受影响,创作丰厚。郭沫若是中国现代浪漫主义诗风开创者之一。

文学常识:现代自由诗

现代诗歌是指“五四运动”至中华人民共和国成立以来的诗歌。中国近现代诗歌的主体新诗,诞生于“五四”新文化运动。

现代自由诗特点主要有:

1.形式自由;2.内涵开放;3.意象经营重于修辞;4.有高度的概括性、鲜明的形象性、浓烈的抒情性以及和谐的音乐性,形式上分行排列。

1920年胡适《尝试集》出版,是第一部白话新诗集。

代表初期新诗最高成就的是浪漫主义诗人郭沫若。

诗歌的艺术手法

1、多用感叹句,直抒胸臆。

2、多有排比的短语,短促有力。

3、想象奇特,虚实结合。

4、象征。

拓展阅读:郭沫若《女神》思想集中在哪三个方向?

追求求个性解放:个性主义是郭沫若前期的主导思想,在文学上,要求张扬自我,尊崇个性,以自我内心表现为本位。

歌唱反抗、叛逆与创造:《女神》诞生之时整个中国是一个黑暗的大牢笼,这激发了诗人反抗的、叛逆的精神。

抒发爱国情思:郭沫若,身居异国,感于祖国的贫弱落后,列强的虎视眈眈,常常怀着忧国的情思。

【学习活动四】对比阅读,鉴“我”

当我们把《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》中的抒情主人公放在一起,你又会发现什么?

使用分析《立在地球边上放号》的方法,自主分析《峨日朵雪峰之侧》,看看你会有哪些发现?

峨日朵雪峰之侧

昌耀

这是我此刻仅能征服的高度了

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙。

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

啊,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

在锈蚀的岩壁,

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的

快慰。

1962年8月2日初稿

1983年7月27日删定

“峨日朵”在哪里?

“峨日朵”是现在的海北藏族自治州祁连县的峨堡镇的老百姓对“峨堡”一词的口语发音。“峨日朵雪峰”便是峨堡乡境内的祁连山脉中一座或者

几座小雪峰。

自由朗读,

感受作者情感

1.作品中的“我”是一个什么形象?

诗歌首句说:“这是我此刻仅能征服的高度了。”表明我登山者的身份。我正在登山,但是我的高度并非“一览众山小”的“绝顶”,但是也是“我”尽了自己的全部努力所达到的。“我“是一个攀登途中的”攀登者“的形象。

2.”我”在登山过程中有什么样的感受和体验?

“我的指关节铆钉一样楔人巨石的罅隙。血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。”诗句由“我”眼中的壮观景象转入自身状态的描述,日落和滑坡都不是赞赏的对象,而是身处绝壁的勇士自身的生命体验。

3.攀登者在登山过程中看到了什么样的景象?

我惊异于太阳跃天人大海的景象。使用了“薄壁”“峨日朵之雪”“太阳山海”等意象,描绘了一

幅壮丽的雪峰落日景象。

4.诗人是如何描写这种景象的?

“惊异于薄壁那边/朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳/正决然跃人一片引力无穷的/山海。石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣

,像军旅远去的喊杀声。”

5.这种景象描写给读者以什么样的感受?

先用一个长句描写太阳彷徨后向山海跃出,展示落日的张力与动势。在辉煌的视觉形象之上,又叠加宏大的听觉形象,滑坡的石砾引动深渊嚣鸣,如军旅远去的喊杀声,这一音响的叠加使落日更显壮观。滑坡的动势与落日的动势都是下坠的,与攀登者的动势正好相反。于是视听合一的效果就不单产生审美意义

上的“崇高”,而且在读者的生理上引发一种紧张。

以雄壮苍凉之景村托出人物内心的悲壮感,但也突出人类的力量。

6.这种景物描写是怎样衬托人物的?

7.“我”的形象与“雄鹰”“雪豹”“蜘蛛”哪个更接近?

”雄鹰“是天空中的英雄,”雪豹“是雪原上的猛兽。诗人写蜘蛛的“可怜”,表明蜘蛛是极其普通、渺小的事物,“默享”表明如此普通渺小的蜘蛛却能享受大自然赐予的快乐与荣耀。说明真正强大、壮美和坚韧的不是外在的形象,而是内在的精神、意志。

8.知人论世,探究”我“与我

《峨日朵雪峰之侧》

昌耀

1962年8月2日初稿

1983年7月27日删

8.”知人论世“,观照诗人境况,联系时代背景,结合诗句,谈谈你对《峨日朵雪峰之侧》诗内容主旨的理解。

①诗人王昌耀1950年参军,曾参加战斗,负伤致残,1955年赴青海参加大西北开发,1957年被定为“右派”。

②受“大跃进”思想影响,60年代初我们国家存在一种狂热、迷乱、肤浅、喧嚣的精神风貌,那种对理想追求的热情和热爱往往遭到拒绝。诗人在这种社会大环境中,凭着一份清醒和理智,开始打量和思考时代与现实。

9,诗歌中的景色描写折射出怎样的时代特征?

太阳”跃人山海,时代从泛滥的狂热、廉价的乐观中摆脱出来,只能有“滑坡”的下场。虽然仍旧“一派嚣鸣”和一片“喊杀声”,但这是“自上而下”,是“滑坡”,是“远去”,是时代归于冷寂和沉闷以及随之而来的清醒和理智之前的“绝响”。

10.诗人昌耀在这种背景下追求怎样的精神高度?

诗人昌耀并没有与时代一同“滑坡”,而是在峨日朵雪峰之侧站稳了自己的高度。彰显诗人精神空间的不是“雄鹰或雪豹”,而是“一只小得可怜的蜘蛛”,尽管“蜘蛛”如同诗人一样渺小,却是精神高度的坚守者,这正是诗人坚定理想追求、绝不随波逐流的呐喊,完成了对自我的超越,

活动四∶

对比阅读,鉴"我”

当我们把《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》中的抒情主人公放在一起,我们又会发现什么?

我们在《立在地球边上放号》中折射出的狂飙突进的时代精神,我们看到了五四时期对自由渴盼追求的“我”

在《峨日朵雪峰之侧》中我们看到了遭遇命运坎坷,在精神上追求自我救赎的“我”,我们看到了攀登者的困苦艰难,从一个狂歌猛进的”自我“,到一个扪心自问,冷静思考的”自我“,我们看到了”我“的成长与成熟。我们要以“我”为鉴,找到“自我”,发展“自我”。

通过本课的对比阅读,我们学到了什么?

1.初读诗歌,寻“我”

2.品读诗歌,析“我”

3.知人论世,探究“我”与我

4.对比阅读,鉴“我”

文字表面的”我“,文字里面的”我“,文学的”我“,时代的”我”,精神世界的“我”

1.结合你对两首诗的理解,按照自己的提出的诵读要求,有感情地朗诵这两首诗。

2.推荐阅读郭沫若的诗歌《炉中煤》《天狗》,分析其中的抒情主人公“我”的形象.

“文贵有我”,小我、大我、有我、无我……青春的我、奋斗的我、思考的我……希望同学们能在更多的文学作品中读懂“我”,读出我。

作业:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读