2022届高三语文一轮复习讲义:论述类文本阅读-整体阅读指导

文档属性

| 名称 | 2022届高三语文一轮复习讲义:论述类文本阅读-整体阅读指导 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-22 11:36:31 | ||

图片预览

文档简介

整体阅读指导

知识清单

一、论述类文本的常见类型

根据最新《考试大纲》,高考论述类文本阅读选文涉及“中外论述类文本”,包括政论文、学术论文、时评、书评等论述类文本。

近年全国卷论述类文本阅读所选文本具有较强的学术性和典范性,结构和语言非常严谨。经过加工改造的高考论述类文本,篇幅虽短但“五脏俱全”,且所选文本论点鲜明,一般会在文本的首段就亮出文章的论点;每段还有分论点,论述结构层次清晰。

论述类文本有如下常见类型:

1.政论文:是政治性论文的简称,是指从政治角度阐述和评论当前重大事件和社会问题的议论性文章。

2.学术论文:用系统的、专门的知识来讨论或研究某个问题或课题的学理性文章。

3.时评:对当前发生的新闻及新闻中的事实发表见解的文章。

4.书评:评论或介绍书籍,探求创作的思想性、学术性、知识性和艺术性的文章。

二、论述类文本的三要素

阅读指导

一、阅读全文,整体把握

许多考生在面对论述类文本阅读题时,由于对阅读材料有陌生感甚至排斥感,不是静下心来细致认真地阅读文本,而是习惯先看题,然后按“题”索“文”,以求速战速决。用这种方式解题,每做一道题目甚至是每看一个选项,都要把全文浏览一遍,希望从文本中检索到与本题、本选项有关的内容,如此一来,做完整个阅读题可能要把全文浏览检索多遍,白费时间;此外,由于每次浏览检索都是走马观花、蜻蜓点水,这样难免会因为主旨把握不准、信息掌握不全、内部关系梳理不顺而导致对选项判断的偏差,从而造成答题的失误。

二、两步完成读文过程

第一步 阅读全文,勾画词句

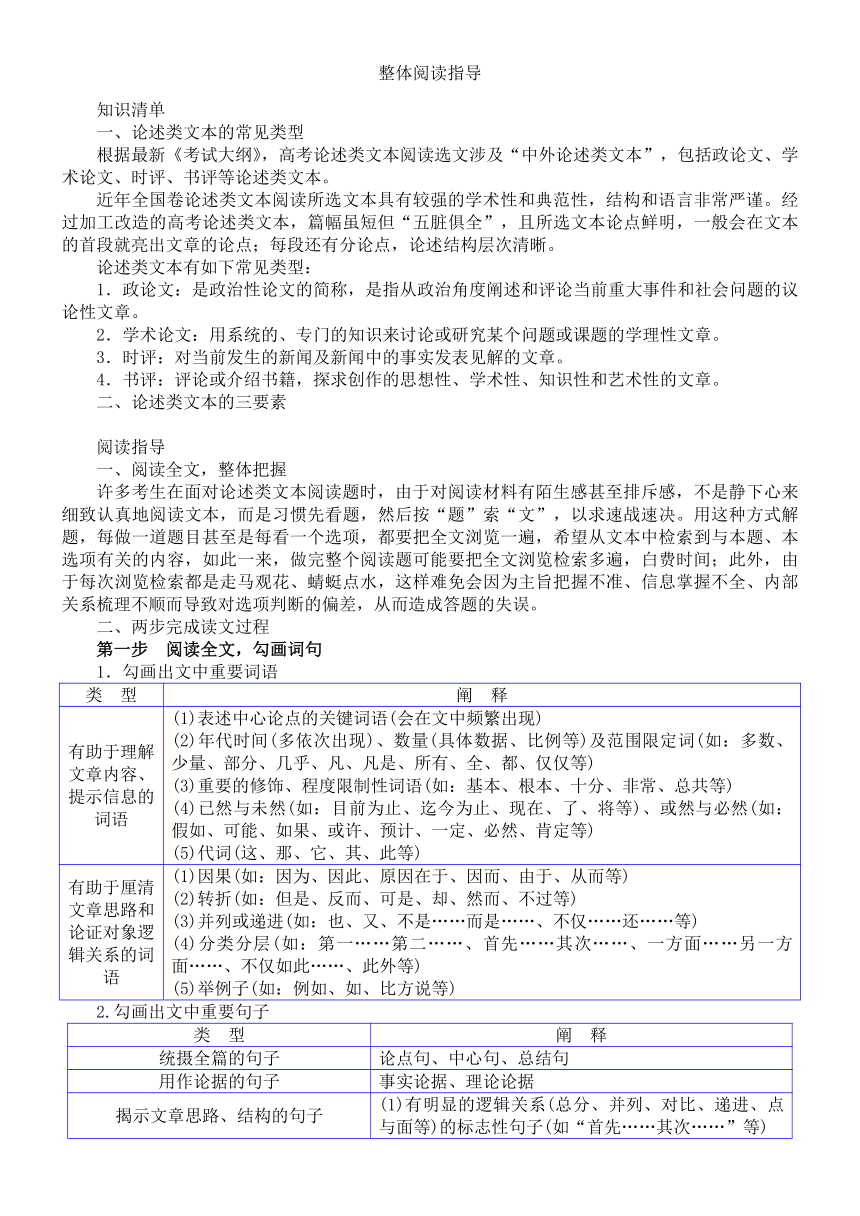

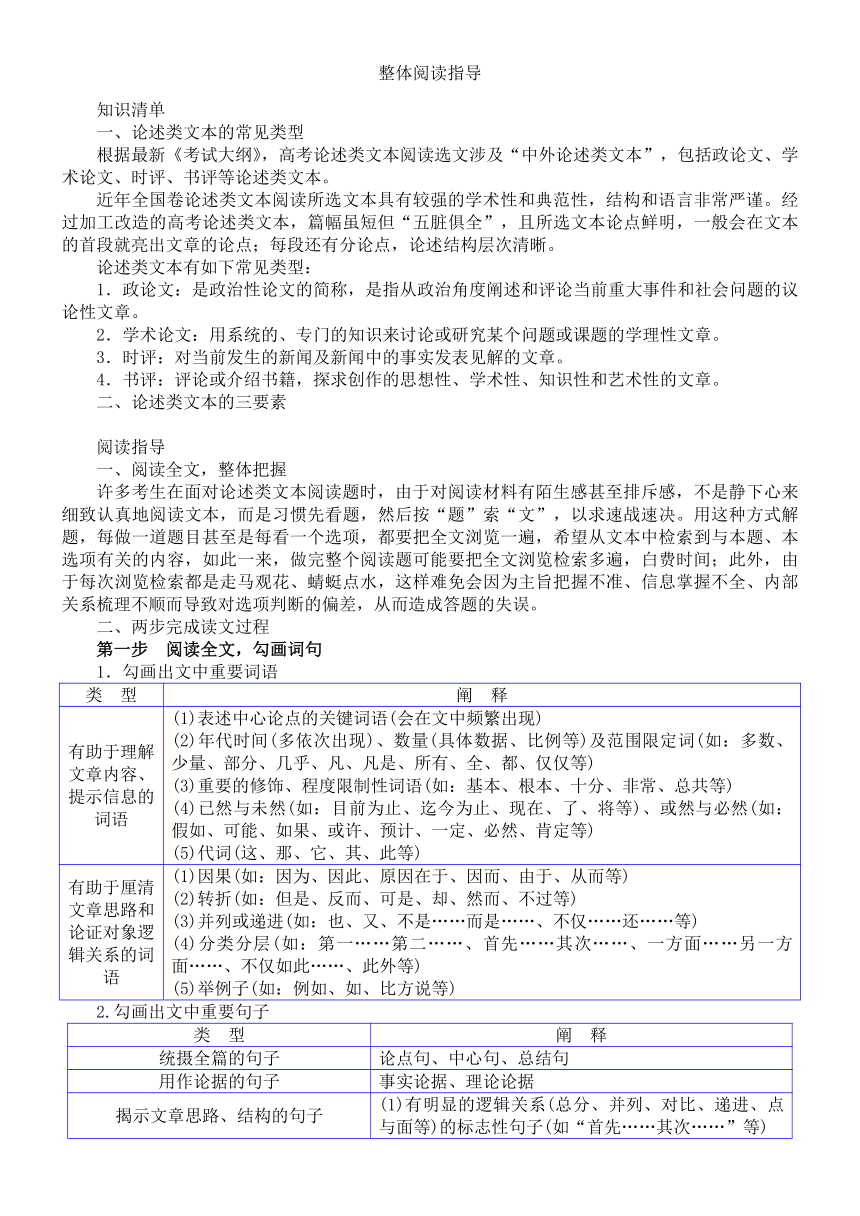

1.勾画出文中重要词语

类 型

阐 释

有助于理解文章内容、提示信息的词语

(1)表述中心论点的关键词语(会在文中频繁出现)

(2)年代时间(多依次出现)、数量(具体数据、比例等)及范围限定词(如:多数、少量、部分、几乎、凡、凡是、所有、全、都、仅仅等)

(3)重要的修饰、程度限制性词语(如:基本、根本、十分、非常、总共等)

(4)已然与未然(如:目前为止、迄今为止、现在、了、将等)、或然与必然(如:假如、可能、如果、或许、预计、一定、必然、肯定等)

(5)代词(这、那、它、其、此等)

有助于厘清文章思路和论证对象逻辑关系的词语

(1)因果(如:因为、因此、原因在于、因而、由于、从而等)

(2)转折(如:但是、反而、可是、却、然而、不过等)

(3)并列或递进(如:也、又、不是……而是……、不仅……还……等)

(4)分类分层(如:第一……第二……、首先……其次……、一方面……另一方面……、不仅如此……、此外等)

(5)举例子(如:例如、如、比方说等)

2.勾画出文中重要句子

类 型

阐 释

统摄全篇的句子

论点句、中心句、总结句

用作论据的句子

事实论据、理论论据

揭示文章思路、结构的句子

(1)有明显的逻辑关系(总分、并列、对比、递进、点与面等)的标志性句子(如“首先……其次……”等)

(2)每段的开头句、结尾句

3.简短批注

对重要词语、表明中心论点的句子、表因果关系的句子,对具有厘清结构、区分层次、暗含材料与观点关系等作用的句子,做简短批注,为进一步阅读作准备。

第二步 提取要点,整体把握

勾画诸多要点为整体把握文章思路及内容作准备。

1.理思路,明结构

对勾画内容进行提取、整合,梳理出文章思路。厘清文章是如何围绕论点展开说理的,把握段落之间的逻辑关系,把握某一重点段落各分句间的逻辑结构和逻辑层次,把握观点和材料的关系。

语句之间和段落之间常见的逻辑顺序有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主要到次要,由现象到本质,由原因到结果,由概念到运用等。论述类文章的行文思路和结构层次,往往会有一些明显的语言标志;即使有些文章没有明显的标志,我们也可以依据段落之间的观点和材料之间的关系,进行概括梳理。

2.会文意,释观点

依据勾画的重点词句及文章结构,弄清文章论述了什么问题,主要观点和看法是什么,涉及什么内容,等等。

要注意的是,论述类文本中常会出现一些表达不同观点、表明不同态度的句子。阅读时,要根据语境判断不同观点、态度的持有者,并在此基础上,对在文中出现的不同观点、态度作比较分析(对立的作正误辨析,相近的作差异辨析),这是准确把握“作者在文中的观点态度”的有效手段。

3.理材料,定意图

论述类文本中运用的材料包括事实材料、征引的文献资料和相关理论。这些材料,有的用来佐证作者自己的观点,有的用来发表某种新见,有的用来反驳某种观点。论述类文本在引述材料之后,往往会对这些材料作出分析评价,这些分析评价通常体现出作者的观点倾向。整体阅读论述类文本时,考生应该首先在文中用醒目的记号标出这些材料以及作者对材料作议论评述的文字,或者根据作者的议论,摘录关键词句,在文本旁批注出作者运用这则材料的意图。

[示例1]

[2021·全国甲卷]阅读下面的文字,完成1~3题。

①,姚名达《中国目录学史》是近代西学东渐以来第一部以“”命名,全面、系统研究的学术专著。与传统的、具有目录学史性质的著作相比,显然受到西方现代学科理论建构的影响。《中国目录学史》以主题分篇,每篇之下各有若干小节。全书凡十篇。它通常写专史那样,从古到今划分几个发展时期,通过揭示各个时期的特点来展现历史全貌。姚名达把他组织中国目录学史的方法称作“”,其义“特取若干主题,通古今而直述,使其源流毕具,一览无余”。[引出论题,提出论点]

②为什么不用通常的叙述方法来写中国目录学史?因为,中国目录学源远流长,发展进程中“时代精神殆无特别之差异”,二千年来目录学形态在本质上没有跳出刘歆开创的模式;硬要划分时期,区别特点,“强立名义,反觉辞费”。关于这个问题可以见仁见智,中国目录学史也用“断代法”来编写(吕绍虞《中国目录学史稿》即用分期断代法论述),但我们对他敢于学术创新的肯定是无须见仁见智的。问题在于,姚名达的方法是否能够、又怎么能够让中国目录学“源流毕具,一览无余”呢?作者知道这样做也有不足,他说:“盖既分题各篇,则不能依时代为先后,故忽今忽古,使读者迷乱莫明,尤其大患。”利弊相权,怎么处理?姚名达的理念是:“体例为史事所用,而史事不为体例所困”;具体对策是:“依史事之所宜,采多样之体例”。,各篇采用适宜各自主题的体制,而不强求一律。[比较分析,阐明原则]

③《叙论篇》《结论篇》两篇分居首尾。《叙论篇》首先对“目录”“目录学”等基本概念加以定义,并对古往今来的目录做了分类,在一一分析目录学与其他学科的关系后,又划定了目录学的研究范围,末了详细阐明本书框架结构的组织方法,及其所本的学术理念。提纲挈领,宣示宗旨,很符合现代学科的规范。《结论篇》以极短篇幅,阐述他对古代、现代和未来目录学的感想和希望,实际上也是其基本观点的提炼和总括。

④首尾两篇之间为全书的主体。其中,《溯源篇》追溯中国目录学的源头——刘向《别录》和刘歆《七略》。设立这个主题,他对中国目录学发展特点的基本认识:两书开创了目录体制和目录分类的基本模式,传统目录学既受两书庇荫,又长期笼罩在其阴影中,没有重大突破。该篇除详述两书分类、编目特点外,举凡书籍之产生、传述、整理、校勘等,莫不一一推寻原始,并上溯先秦目录之渊源,详详细细,原原本本。《溯源篇》以下各篇皆以主题为纲,通古贯今,“特立独行”,互不相干,却与传统纪传体史书体制暗合。比如,“志”在纪传体史书中统摄典章制度,《分类篇》《体质篇》都是讲目录基本制度,编撰体例相当于纪传体的“志”。[先解“首尾”,再探“主体”]

⑤《中国目录学史》的理论框架并非无懈可击,但确有创意。姚名达对此亦颇为自许:“对于编制之体裁,杂用多样之笔法,不拘守一例,亦不特重一家,务综合大势,为有条理之叙述,亦一般不习见者。”这不是过分的自诩。[补充论述,评价创意]

(摘编自严佐之《〈中国目录学史〉导读》)

按以下步骤把握全文:

第一步 阅读全文,勾画词句

1.勾画出文中重要词语(见文中“□”标示处)

第一类:中国目录学史

中国目录学发展历史

主题分述法

这类词语是文中的核心概念,是文本的中心论题(论述对象)。

第二类:据我知见

不像

就是

在他看来

虽然

但

就是说

当然

未尝不可

其实

就是说

出于

看似

其实

在我看来

的确

这类词语是文本中的方法论指导和逻辑关联词,提示了文章的论述思路。

2.勾画出文中重要句子(见文中“ ”标识处)

提示:第①段画线句是文章的中心论点。第②段画线句则是对本文论点的解读与阐释。第③④段画线句则是对《中国目录学史》的篇章结构的分析与理解。第⑤段画线句则是对《中国目录学史》成书方法的补充评价。

3.简短批注

(见文中“[ ]”标注)

第二步 提取要点,整体把握

1.理思路,明结构

思路:按逻辑顺序论述。

递进结构:

↓

↓

↓

↓

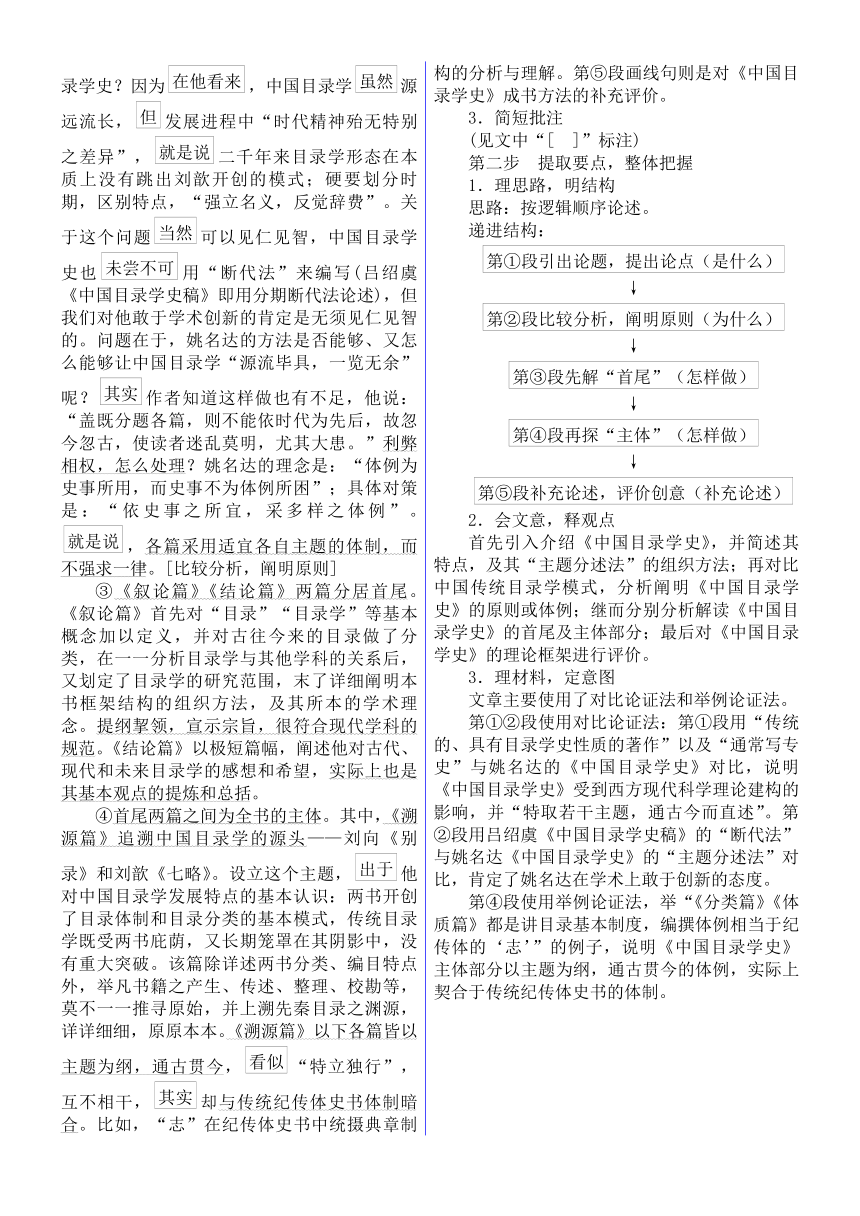

2.会文意,释观点

首先引入介绍《中国目录学史》,并简述其特点,及其“主题分述法”的组织方法;再对比中国传统目录学模式,分析阐明《中国目录学史》的原则或体例;继而分别分析解读《中国目录学史》的首尾及主体部分;最后对《中国目录学史》的理论框架进行评价。

3.理材料,定意图

文章主要使用了对比论证法和举例论证法。

第①②段使用对比论证法:第①段用“传统的、具有目录学史性质的著作”以及“通常写专史”与姚名达的《中国目录学史》对比,说明《中国目录学史》受到西方现代科学理论建构的影响,并“特取若干主题,通古今而直述”。第②段用吕绍虞《中国目录学史稿》的“断代法”与姚名达《中国目录学史》的“主题分述法”对比,肯定了姚名达在学术上敢于创新的态度。

第④段使用举例论证法,举“《分类篇》《体质篇》都是讲目录基本制度,编撰体例相当于纪传体的‘志’”的例子,说明《中国目录学史》主体部分以主题为纲,通古贯今的体例,实际上契合于传统纪传体史书的体制。

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《中国目录学史》既受到西方现代学科理论建构的影响,又与传统史书体制暗合。

B.《中国目录学史》的各篇“采多样之体例”,好处是尊重史事,缺点是强立名义。

C.《叙论》《结论》两篇虽非《中国目录学史》的主体,但对理解全书内容却很关键。

D.姚名达认为,《别录》《七略》有开创之功,而传统目录学长期因循没有重大突破。

【答题思路】本题考查“筛选并整合文中的信息”的能力。B.“《中国目录学史》的各篇‘采多样之体例’……缺点是强立名义”分析有误,属张冠李戴。文章第②段讲“因为在他看来……硬要划分时期,区别特点,‘强立名义,反觉辞费’”,这是在说姚名达认为中国传统的“二千年来目录学”用“断代法”来写是“强立名义”,故“强立名义”不属于“《中国目录学史》的各篇‘采多样之体例’”的缺点。 答案:B。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

( )

A.文章举吕绍虞著作作为对比,意在指出姚名达的方法存在争议,需要反思。

B.文章多次征引姚名达的自述,通过对其理念的解释和评论,步步推进论述。

C.文章对姚名达著作的评述,既有整体概括,又有具体举例,二者相互结合。

D.文章以“据我知见”“在我看来”等语,对观点表述作出限制,立论审慎。

【答题思路】本题考查“分析论点、论据和论证方法”的能力。A.“举吕绍虞著作作为对比,意在指出姚名达的方法存在争议,需要反思”分析有误。由文章第②段“中国目录学史也未尝不可用‘断代法’来编写(吕绍虞《中国目录学史稿》即用分期断代法论述),但我们对他敢于学术创新的肯定是无须见仁见智的”可知,文章用吕绍虞著作与姚名达《中国目录学史》进行对比,意在肯定姚名达在学术上敢于创新的态度。 答案:A。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.姚名达评估二千年来目录学传统,既立足于历史,又体现出学术批判的精神。

B.与主题分述法相比,使用断代法来写中国目录学史,更能接近历史的本来面貌。

C.《中国目录学史》不墨守成规而有所创新,本文作者对该书的理论框架表示认可。

D.在近代西学东渐的背景下,《中国目录学史》体现出传统学术向现代学术的转型。

【答题思路】本题考查“分析概括作者在文中的观点态度”的能力。B.“使用断代法来写中国目录学史,更能接近历史的本来面貌”说法有误,属偷换概念。文章第①段说“它不像通常写专史那样,从古到今划分几个发展时期,通过揭示各个时期的特点来展现历史全貌”,意思是用断代法写“专史”能展现历史的本来面貌,选项将“专史”偷换为“中国目录学史”。 答案:B。

[示例2]

[2020·全国新课标卷Ⅰ]阅读下面的文字,完成1~3题。

①社会是由众多家庭组成的,家庭和谐关乎社会和谐。要在家庭中建立一种,有家庭伦理。中国自古以来就有维护家庭关系的种种伦理规范,它们往往体现在各种“礼”之中。从《礼记》中可以看到各种礼制的记载,如婚丧嫁娶,这些都包含着各种,而要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,“礼”制度化。[引出论题]

②在中国古代,“孝”无疑是家庭伦理中最重要的观念。《孝经》中有孔子的一段话:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”这是说是“天道”常规,是“地道”通则,是人们遵之而行的规矩。为什么“孝”有这样大的意义?这与中国古代宗法制有关。中国古代社会基本上是宗法性的农耕社会,家庭不仅是生活单位,而且是生产单位。要较好地维护家庭中长幼尊卑的秩序,使家族得以顺利延续,有一套维护当时社会稳定的家庭伦理规范。这种伦理规范又是一套自天子至庶人都遵守的伦理规范,这样社会才得以稳定。[提出论点]

③“孝”成为一种家庭伦理规范,并进而成为社会的伦理制度,必有其哲理上的根据。《郭店楚简·成之闻之》中说:“天登大常,以理人伦,制为君臣之义,作为父子之亲,分为夫妇之辨。”理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求。君子以“天道”常规处理君臣、父子、夫妇伦理关系,社会才能治理好。,“人道”与“天道”是息息相关的。

④“孝”作为一种家庭伦理的哲理根据就是孔子的。以“亲亲”(爱自己的亲人)为基点,扩大到“仁民”,以及于“爱物”。基于孔子的“仁学”,把“孝”看成是“天之经”“地之义”“人之行”是可以理解的。一方面,它体现了孔子“爱人”(“泛爱众”)的精义;另一方面,在孔子儒家思想中,“孝”在社会生活实践中有一个不断扩大的过程。,“孝”不是凝固教条,而是基于“仁学”的“爱”不断释放的过程。只有在家庭实践和社会实践中,以“仁学”为基础的“孝”的意义才能真正显现出来。[纵向深入]

⑤,现代社会中的家庭伦理会变化,“孝”的内涵也会随之变化。例如“四世同堂”“养儿防老”,就因家庭作为生产单位的逐渐消失而失去意义,又如“二十四孝”中的某些形式已没有必要提倡,但作为“孝”之核心理念的“仁爱”仍有家庭伦理之意义。在家庭不再是生产单位的情况下,保障家庭良好的生活状态,将主要由社会保障体系来承担,但“孝”的则。对长辈的爱敬,对子孙的培育,都是出于人之内在本心的“仁爱”。鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中批评抹掉了“爱”,一味说“恩”的“父为子纲”说,提出:“我现在心以为然的,便只是‘爱’。”“孝”之核心理念“仁爱”作为家庭伦理某种普遍价值的意义。[补充论述]

(摘编自汤一介《“孝”作为家庭伦理的意义》)

按以下步骤把握全文:

第一步 阅读全文,勾画词句

1.勾画出文中重要词语(见文中“□”标示处)

第一类:和谐的关系

家庭伦理规范

“孝”

“仁学”

“仁爱”精神

这类词语是文中的核心概念,是文本的中心论题(论述对象)。

第二类:就需要

就要使

必须

所以

因此

社会在发展

不会改变

仍具有

这类词语是文本中的方法论指导和逻辑关联词,提示了文章的论述思路。

2.勾画出文中重要句子(见文中“ ”标示处)

提示:第①段画线句是为了引出后文论点。第②段画线句则是对文本论点的提炼,即“孝”能促进家庭和谐与社会稳定。第③④段画线句指出中国古代以“天道”和“人道”作为“孝”的哲理根据。第⑤段画线句是对文章核心论点的补充,即“孝”在现代社会关系与家庭伦理中的意义。

3.简短批注

(见文中“[ ]”标注)

第二步 提取要点,整体把握

1.理思路,明结构

思路:按逻辑顺序论述。

递进结构:

↓

↓

↓

↓

2.会文意,释观点

首先以社会和谐与家庭和谐的相互关系引出家庭伦理规范的论题;而后结合中国古代“孝”的内涵从“天道”“仁学”两方面谈“孝”的哲理根据及其社会家庭意义;最后,以“孝”中的不变的“仁爱”精神为例,补充论述其在现代社会中的意义。

3.理材料,定意图

文章主要使用了引证法和例证法。

第②③段使用引证法:第②段引用《孝经》中孔子的话说明“孝”在古代社会中的重要意义,第③段引用《郭店楚简·成之闻之》中的话论证“天道”对于中国古代家庭伦理与社会关系的规范作用。

第⑤段使用例证法,以“四世同堂”“养儿防老”在现代社会中逐渐失去意义和“二十四孝”中存在某些不合现代社会伦理规范形式为例,论证“孝”的内涵是随着社会发展而不断变化的。

真题体验

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

( )

A.中国自古以来注重家庭伦理,把家庭伦理规范置于比社会伦理制度更重要的位置。

B.家庭既是生活单位,又是生产单位,决定了“孝”是中国古代社会特有的家庭伦理。

C.根据儒家思想,“孝”不仅是家庭内的规范,而且在社会中有一个不断扩大的过程。

D.由于家庭结构和家庭伦理的变化,传统“孝”的形式在现代社会无提倡的必要。

【答题思路】本题考查“筛选并整合文中的信息”的能力。A.无中生有。原文是说“要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,就要使‘礼’制度化”,并没有说二者谁更重要。B.选项“决定了‘孝’是中国古代社会特有的家庭伦理”错,原文第②段只是说“在中国古代,‘孝’无疑是家庭伦理中最重要的观念”,没有说是“特有的”。D.选项中“传统‘孝’的形式在现代社会无提倡的必要”,对比原文第⑤段“‘孝’之核心理念‘仁爱’作为家庭伦理仍具有某种普遍价值的意义”则明显有误。 答案:C。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

( )

A.文章几次引用文献,目的是论证中国古今经典中对“孝”的理解诠释是一致的。

B.文章基于对孔子“仁学”思想的认同与接受,提出了关于“孝”的意义的论断。

C.文章在论证结构上,先引出论题,再提出观点,然后纵向深入,最后补充论述。

D.文章既肯定“孝”的普遍意义,又指出它的内涵变化,显示了作者的思辨态度。

【答题思路】本题考查“分析论点、论据和论证方法”的能力。A.选项中“中国古今经典中对‘孝’的理解诠释是一致的”分析有误。原文第②段引用《孝经》中孔子的话,是为了说明孝的重要;原文第③段引用《郭店楚简·成之闻之》中的话,说明理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求;原文第⑤段引用鲁迅《我们现在怎样做父亲》中的话,则批评了“父为子纲”说,肯定了“孝”之核心理念“仁爱”作为家庭伦理具有普遍价值的意义。 答案:A。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.中国古代的“礼”,既有伦理性的一面,也有制度性的一面,是二者的结合。

B.儒家从“天道”与“人道”的关系看待“孝”,这体现了哲理与伦理的统一。

C.以“亲亲”作为“孝”的基点,能使得“孝”在历史实践中一直是自觉自愿的。

D.鲁迅从“现在怎样做父亲”的角度批评“父为子纲”说,体现了对旧说的反思。

【答题思路】本题考查“分析概括作者在文中的观点态度”的能力。C.原文中是说“只有在家庭实践和社会实践中,以‘仁学’为基础的‘孝’的意义才能真正显现出来”,而选项表述“能使得‘孝’在历史实践中一直是自觉自愿的”与原文不符。 答案:C。

知识清单

一、论述类文本的常见类型

根据最新《考试大纲》,高考论述类文本阅读选文涉及“中外论述类文本”,包括政论文、学术论文、时评、书评等论述类文本。

近年全国卷论述类文本阅读所选文本具有较强的学术性和典范性,结构和语言非常严谨。经过加工改造的高考论述类文本,篇幅虽短但“五脏俱全”,且所选文本论点鲜明,一般会在文本的首段就亮出文章的论点;每段还有分论点,论述结构层次清晰。

论述类文本有如下常见类型:

1.政论文:是政治性论文的简称,是指从政治角度阐述和评论当前重大事件和社会问题的议论性文章。

2.学术论文:用系统的、专门的知识来讨论或研究某个问题或课题的学理性文章。

3.时评:对当前发生的新闻及新闻中的事实发表见解的文章。

4.书评:评论或介绍书籍,探求创作的思想性、学术性、知识性和艺术性的文章。

二、论述类文本的三要素

阅读指导

一、阅读全文,整体把握

许多考生在面对论述类文本阅读题时,由于对阅读材料有陌生感甚至排斥感,不是静下心来细致认真地阅读文本,而是习惯先看题,然后按“题”索“文”,以求速战速决。用这种方式解题,每做一道题目甚至是每看一个选项,都要把全文浏览一遍,希望从文本中检索到与本题、本选项有关的内容,如此一来,做完整个阅读题可能要把全文浏览检索多遍,白费时间;此外,由于每次浏览检索都是走马观花、蜻蜓点水,这样难免会因为主旨把握不准、信息掌握不全、内部关系梳理不顺而导致对选项判断的偏差,从而造成答题的失误。

二、两步完成读文过程

第一步 阅读全文,勾画词句

1.勾画出文中重要词语

类 型

阐 释

有助于理解文章内容、提示信息的词语

(1)表述中心论点的关键词语(会在文中频繁出现)

(2)年代时间(多依次出现)、数量(具体数据、比例等)及范围限定词(如:多数、少量、部分、几乎、凡、凡是、所有、全、都、仅仅等)

(3)重要的修饰、程度限制性词语(如:基本、根本、十分、非常、总共等)

(4)已然与未然(如:目前为止、迄今为止、现在、了、将等)、或然与必然(如:假如、可能、如果、或许、预计、一定、必然、肯定等)

(5)代词(这、那、它、其、此等)

有助于厘清文章思路和论证对象逻辑关系的词语

(1)因果(如:因为、因此、原因在于、因而、由于、从而等)

(2)转折(如:但是、反而、可是、却、然而、不过等)

(3)并列或递进(如:也、又、不是……而是……、不仅……还……等)

(4)分类分层(如:第一……第二……、首先……其次……、一方面……另一方面……、不仅如此……、此外等)

(5)举例子(如:例如、如、比方说等)

2.勾画出文中重要句子

类 型

阐 释

统摄全篇的句子

论点句、中心句、总结句

用作论据的句子

事实论据、理论论据

揭示文章思路、结构的句子

(1)有明显的逻辑关系(总分、并列、对比、递进、点与面等)的标志性句子(如“首先……其次……”等)

(2)每段的开头句、结尾句

3.简短批注

对重要词语、表明中心论点的句子、表因果关系的句子,对具有厘清结构、区分层次、暗含材料与观点关系等作用的句子,做简短批注,为进一步阅读作准备。

第二步 提取要点,整体把握

勾画诸多要点为整体把握文章思路及内容作准备。

1.理思路,明结构

对勾画内容进行提取、整合,梳理出文章思路。厘清文章是如何围绕论点展开说理的,把握段落之间的逻辑关系,把握某一重点段落各分句间的逻辑结构和逻辑层次,把握观点和材料的关系。

语句之间和段落之间常见的逻辑顺序有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主要到次要,由现象到本质,由原因到结果,由概念到运用等。论述类文章的行文思路和结构层次,往往会有一些明显的语言标志;即使有些文章没有明显的标志,我们也可以依据段落之间的观点和材料之间的关系,进行概括梳理。

2.会文意,释观点

依据勾画的重点词句及文章结构,弄清文章论述了什么问题,主要观点和看法是什么,涉及什么内容,等等。

要注意的是,论述类文本中常会出现一些表达不同观点、表明不同态度的句子。阅读时,要根据语境判断不同观点、态度的持有者,并在此基础上,对在文中出现的不同观点、态度作比较分析(对立的作正误辨析,相近的作差异辨析),这是准确把握“作者在文中的观点态度”的有效手段。

3.理材料,定意图

论述类文本中运用的材料包括事实材料、征引的文献资料和相关理论。这些材料,有的用来佐证作者自己的观点,有的用来发表某种新见,有的用来反驳某种观点。论述类文本在引述材料之后,往往会对这些材料作出分析评价,这些分析评价通常体现出作者的观点倾向。整体阅读论述类文本时,考生应该首先在文中用醒目的记号标出这些材料以及作者对材料作议论评述的文字,或者根据作者的议论,摘录关键词句,在文本旁批注出作者运用这则材料的意图。

[示例1]

[2021·全国甲卷]阅读下面的文字,完成1~3题。

①,姚名达《中国目录学史》是近代西学东渐以来第一部以“”命名,全面、系统研究的学术专著。与传统的、具有目录学史性质的著作相比,显然受到西方现代学科理论建构的影响。《中国目录学史》以主题分篇,每篇之下各有若干小节。全书凡十篇。它通常写专史那样,从古到今划分几个发展时期,通过揭示各个时期的特点来展现历史全貌。姚名达把他组织中国目录学史的方法称作“”,其义“特取若干主题,通古今而直述,使其源流毕具,一览无余”。[引出论题,提出论点]

②为什么不用通常的叙述方法来写中国目录学史?因为,中国目录学源远流长,发展进程中“时代精神殆无特别之差异”,二千年来目录学形态在本质上没有跳出刘歆开创的模式;硬要划分时期,区别特点,“强立名义,反觉辞费”。关于这个问题可以见仁见智,中国目录学史也用“断代法”来编写(吕绍虞《中国目录学史稿》即用分期断代法论述),但我们对他敢于学术创新的肯定是无须见仁见智的。问题在于,姚名达的方法是否能够、又怎么能够让中国目录学“源流毕具,一览无余”呢?作者知道这样做也有不足,他说:“盖既分题各篇,则不能依时代为先后,故忽今忽古,使读者迷乱莫明,尤其大患。”利弊相权,怎么处理?姚名达的理念是:“体例为史事所用,而史事不为体例所困”;具体对策是:“依史事之所宜,采多样之体例”。,各篇采用适宜各自主题的体制,而不强求一律。[比较分析,阐明原则]

③《叙论篇》《结论篇》两篇分居首尾。《叙论篇》首先对“目录”“目录学”等基本概念加以定义,并对古往今来的目录做了分类,在一一分析目录学与其他学科的关系后,又划定了目录学的研究范围,末了详细阐明本书框架结构的组织方法,及其所本的学术理念。提纲挈领,宣示宗旨,很符合现代学科的规范。《结论篇》以极短篇幅,阐述他对古代、现代和未来目录学的感想和希望,实际上也是其基本观点的提炼和总括。

④首尾两篇之间为全书的主体。其中,《溯源篇》追溯中国目录学的源头——刘向《别录》和刘歆《七略》。设立这个主题,他对中国目录学发展特点的基本认识:两书开创了目录体制和目录分类的基本模式,传统目录学既受两书庇荫,又长期笼罩在其阴影中,没有重大突破。该篇除详述两书分类、编目特点外,举凡书籍之产生、传述、整理、校勘等,莫不一一推寻原始,并上溯先秦目录之渊源,详详细细,原原本本。《溯源篇》以下各篇皆以主题为纲,通古贯今,“特立独行”,互不相干,却与传统纪传体史书体制暗合。比如,“志”在纪传体史书中统摄典章制度,《分类篇》《体质篇》都是讲目录基本制度,编撰体例相当于纪传体的“志”。[先解“首尾”,再探“主体”]

⑤《中国目录学史》的理论框架并非无懈可击,但确有创意。姚名达对此亦颇为自许:“对于编制之体裁,杂用多样之笔法,不拘守一例,亦不特重一家,务综合大势,为有条理之叙述,亦一般不习见者。”这不是过分的自诩。[补充论述,评价创意]

(摘编自严佐之《〈中国目录学史〉导读》)

按以下步骤把握全文:

第一步 阅读全文,勾画词句

1.勾画出文中重要词语(见文中“□”标示处)

第一类:中国目录学史

中国目录学发展历史

主题分述法

这类词语是文中的核心概念,是文本的中心论题(论述对象)。

第二类:据我知见

不像

就是

在他看来

虽然

但

就是说

当然

未尝不可

其实

就是说

出于

看似

其实

在我看来

的确

这类词语是文本中的方法论指导和逻辑关联词,提示了文章的论述思路。

2.勾画出文中重要句子(见文中“ ”标识处)

提示:第①段画线句是文章的中心论点。第②段画线句则是对本文论点的解读与阐释。第③④段画线句则是对《中国目录学史》的篇章结构的分析与理解。第⑤段画线句则是对《中国目录学史》成书方法的补充评价。

3.简短批注

(见文中“[ ]”标注)

第二步 提取要点,整体把握

1.理思路,明结构

思路:按逻辑顺序论述。

递进结构:

↓

↓

↓

↓

2.会文意,释观点

首先引入介绍《中国目录学史》,并简述其特点,及其“主题分述法”的组织方法;再对比中国传统目录学模式,分析阐明《中国目录学史》的原则或体例;继而分别分析解读《中国目录学史》的首尾及主体部分;最后对《中国目录学史》的理论框架进行评价。

3.理材料,定意图

文章主要使用了对比论证法和举例论证法。

第①②段使用对比论证法:第①段用“传统的、具有目录学史性质的著作”以及“通常写专史”与姚名达的《中国目录学史》对比,说明《中国目录学史》受到西方现代科学理论建构的影响,并“特取若干主题,通古今而直述”。第②段用吕绍虞《中国目录学史稿》的“断代法”与姚名达《中国目录学史》的“主题分述法”对比,肯定了姚名达在学术上敢于创新的态度。

第④段使用举例论证法,举“《分类篇》《体质篇》都是讲目录基本制度,编撰体例相当于纪传体的‘志’”的例子,说明《中国目录学史》主体部分以主题为纲,通古贯今的体例,实际上契合于传统纪传体史书的体制。

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《中国目录学史》既受到西方现代学科理论建构的影响,又与传统史书体制暗合。

B.《中国目录学史》的各篇“采多样之体例”,好处是尊重史事,缺点是强立名义。

C.《叙论》《结论》两篇虽非《中国目录学史》的主体,但对理解全书内容却很关键。

D.姚名达认为,《别录》《七略》有开创之功,而传统目录学长期因循没有重大突破。

【答题思路】本题考查“筛选并整合文中的信息”的能力。B.“《中国目录学史》的各篇‘采多样之体例’……缺点是强立名义”分析有误,属张冠李戴。文章第②段讲“因为在他看来……硬要划分时期,区别特点,‘强立名义,反觉辞费’”,这是在说姚名达认为中国传统的“二千年来目录学”用“断代法”来写是“强立名义”,故“强立名义”不属于“《中国目录学史》的各篇‘采多样之体例’”的缺点。 答案:B。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

( )

A.文章举吕绍虞著作作为对比,意在指出姚名达的方法存在争议,需要反思。

B.文章多次征引姚名达的自述,通过对其理念的解释和评论,步步推进论述。

C.文章对姚名达著作的评述,既有整体概括,又有具体举例,二者相互结合。

D.文章以“据我知见”“在我看来”等语,对观点表述作出限制,立论审慎。

【答题思路】本题考查“分析论点、论据和论证方法”的能力。A.“举吕绍虞著作作为对比,意在指出姚名达的方法存在争议,需要反思”分析有误。由文章第②段“中国目录学史也未尝不可用‘断代法’来编写(吕绍虞《中国目录学史稿》即用分期断代法论述),但我们对他敢于学术创新的肯定是无须见仁见智的”可知,文章用吕绍虞著作与姚名达《中国目录学史》进行对比,意在肯定姚名达在学术上敢于创新的态度。 答案:A。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.姚名达评估二千年来目录学传统,既立足于历史,又体现出学术批判的精神。

B.与主题分述法相比,使用断代法来写中国目录学史,更能接近历史的本来面貌。

C.《中国目录学史》不墨守成规而有所创新,本文作者对该书的理论框架表示认可。

D.在近代西学东渐的背景下,《中国目录学史》体现出传统学术向现代学术的转型。

【答题思路】本题考查“分析概括作者在文中的观点态度”的能力。B.“使用断代法来写中国目录学史,更能接近历史的本来面貌”说法有误,属偷换概念。文章第①段说“它不像通常写专史那样,从古到今划分几个发展时期,通过揭示各个时期的特点来展现历史全貌”,意思是用断代法写“专史”能展现历史的本来面貌,选项将“专史”偷换为“中国目录学史”。 答案:B。

[示例2]

[2020·全国新课标卷Ⅰ]阅读下面的文字,完成1~3题。

①社会是由众多家庭组成的,家庭和谐关乎社会和谐。要在家庭中建立一种,有家庭伦理。中国自古以来就有维护家庭关系的种种伦理规范,它们往往体现在各种“礼”之中。从《礼记》中可以看到各种礼制的记载,如婚丧嫁娶,这些都包含着各种,而要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,“礼”制度化。[引出论题]

②在中国古代,“孝”无疑是家庭伦理中最重要的观念。《孝经》中有孔子的一段话:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”这是说是“天道”常规,是“地道”通则,是人们遵之而行的规矩。为什么“孝”有这样大的意义?这与中国古代宗法制有关。中国古代社会基本上是宗法性的农耕社会,家庭不仅是生活单位,而且是生产单位。要较好地维护家庭中长幼尊卑的秩序,使家族得以顺利延续,有一套维护当时社会稳定的家庭伦理规范。这种伦理规范又是一套自天子至庶人都遵守的伦理规范,这样社会才得以稳定。[提出论点]

③“孝”成为一种家庭伦理规范,并进而成为社会的伦理制度,必有其哲理上的根据。《郭店楚简·成之闻之》中说:“天登大常,以理人伦,制为君臣之义,作为父子之亲,分为夫妇之辨。”理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求。君子以“天道”常规处理君臣、父子、夫妇伦理关系,社会才能治理好。,“人道”与“天道”是息息相关的。

④“孝”作为一种家庭伦理的哲理根据就是孔子的。以“亲亲”(爱自己的亲人)为基点,扩大到“仁民”,以及于“爱物”。基于孔子的“仁学”,把“孝”看成是“天之经”“地之义”“人之行”是可以理解的。一方面,它体现了孔子“爱人”(“泛爱众”)的精义;另一方面,在孔子儒家思想中,“孝”在社会生活实践中有一个不断扩大的过程。,“孝”不是凝固教条,而是基于“仁学”的“爱”不断释放的过程。只有在家庭实践和社会实践中,以“仁学”为基础的“孝”的意义才能真正显现出来。[纵向深入]

⑤,现代社会中的家庭伦理会变化,“孝”的内涵也会随之变化。例如“四世同堂”“养儿防老”,就因家庭作为生产单位的逐渐消失而失去意义,又如“二十四孝”中的某些形式已没有必要提倡,但作为“孝”之核心理念的“仁爱”仍有家庭伦理之意义。在家庭不再是生产单位的情况下,保障家庭良好的生活状态,将主要由社会保障体系来承担,但“孝”的则。对长辈的爱敬,对子孙的培育,都是出于人之内在本心的“仁爱”。鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中批评抹掉了“爱”,一味说“恩”的“父为子纲”说,提出:“我现在心以为然的,便只是‘爱’。”“孝”之核心理念“仁爱”作为家庭伦理某种普遍价值的意义。[补充论述]

(摘编自汤一介《“孝”作为家庭伦理的意义》)

按以下步骤把握全文:

第一步 阅读全文,勾画词句

1.勾画出文中重要词语(见文中“□”标示处)

第一类:和谐的关系

家庭伦理规范

“孝”

“仁学”

“仁爱”精神

这类词语是文中的核心概念,是文本的中心论题(论述对象)。

第二类:就需要

就要使

必须

所以

因此

社会在发展

不会改变

仍具有

这类词语是文本中的方法论指导和逻辑关联词,提示了文章的论述思路。

2.勾画出文中重要句子(见文中“ ”标示处)

提示:第①段画线句是为了引出后文论点。第②段画线句则是对文本论点的提炼,即“孝”能促进家庭和谐与社会稳定。第③④段画线句指出中国古代以“天道”和“人道”作为“孝”的哲理根据。第⑤段画线句是对文章核心论点的补充,即“孝”在现代社会关系与家庭伦理中的意义。

3.简短批注

(见文中“[ ]”标注)

第二步 提取要点,整体把握

1.理思路,明结构

思路:按逻辑顺序论述。

递进结构:

↓

↓

↓

↓

2.会文意,释观点

首先以社会和谐与家庭和谐的相互关系引出家庭伦理规范的论题;而后结合中国古代“孝”的内涵从“天道”“仁学”两方面谈“孝”的哲理根据及其社会家庭意义;最后,以“孝”中的不变的“仁爱”精神为例,补充论述其在现代社会中的意义。

3.理材料,定意图

文章主要使用了引证法和例证法。

第②③段使用引证法:第②段引用《孝经》中孔子的话说明“孝”在古代社会中的重要意义,第③段引用《郭店楚简·成之闻之》中的话论证“天道”对于中国古代家庭伦理与社会关系的规范作用。

第⑤段使用例证法,以“四世同堂”“养儿防老”在现代社会中逐渐失去意义和“二十四孝”中存在某些不合现代社会伦理规范形式为例,论证“孝”的内涵是随着社会发展而不断变化的。

真题体验

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

( )

A.中国自古以来注重家庭伦理,把家庭伦理规范置于比社会伦理制度更重要的位置。

B.家庭既是生活单位,又是生产单位,决定了“孝”是中国古代社会特有的家庭伦理。

C.根据儒家思想,“孝”不仅是家庭内的规范,而且在社会中有一个不断扩大的过程。

D.由于家庭结构和家庭伦理的变化,传统“孝”的形式在现代社会无提倡的必要。

【答题思路】本题考查“筛选并整合文中的信息”的能力。A.无中生有。原文是说“要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,就要使‘礼’制度化”,并没有说二者谁更重要。B.选项“决定了‘孝’是中国古代社会特有的家庭伦理”错,原文第②段只是说“在中国古代,‘孝’无疑是家庭伦理中最重要的观念”,没有说是“特有的”。D.选项中“传统‘孝’的形式在现代社会无提倡的必要”,对比原文第⑤段“‘孝’之核心理念‘仁爱’作为家庭伦理仍具有某种普遍价值的意义”则明显有误。 答案:C。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

( )

A.文章几次引用文献,目的是论证中国古今经典中对“孝”的理解诠释是一致的。

B.文章基于对孔子“仁学”思想的认同与接受,提出了关于“孝”的意义的论断。

C.文章在论证结构上,先引出论题,再提出观点,然后纵向深入,最后补充论述。

D.文章既肯定“孝”的普遍意义,又指出它的内涵变化,显示了作者的思辨态度。

【答题思路】本题考查“分析论点、论据和论证方法”的能力。A.选项中“中国古今经典中对‘孝’的理解诠释是一致的”分析有误。原文第②段引用《孝经》中孔子的话,是为了说明孝的重要;原文第③段引用《郭店楚简·成之闻之》中的话,说明理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求;原文第⑤段引用鲁迅《我们现在怎样做父亲》中的话,则批评了“父为子纲”说,肯定了“孝”之核心理念“仁爱”作为家庭伦理具有普遍价值的意义。 答案:A。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.中国古代的“礼”,既有伦理性的一面,也有制度性的一面,是二者的结合。

B.儒家从“天道”与“人道”的关系看待“孝”,这体现了哲理与伦理的统一。

C.以“亲亲”作为“孝”的基点,能使得“孝”在历史实践中一直是自觉自愿的。

D.鲁迅从“现在怎样做父亲”的角度批评“父为子纲”说,体现了对旧说的反思。

【答题思路】本题考查“分析概括作者在文中的观点态度”的能力。C.原文中是说“只有在家庭实践和社会实践中,以‘仁学’为基础的‘孝’的意义才能真正显现出来”,而选项表述“能使得‘孝’在历史实践中一直是自觉自愿的”与原文不符。 答案:C。

同课章节目录