2021-2022学年人教版高中历史 必修2第14课物质生活与习俗的变迁 课件(66张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版高中历史 必修2第14课物质生活与习俗的变迁 课件(66张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 13.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-22 16:51:59 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

第五单元

第14课

物质生活与习俗的变迁

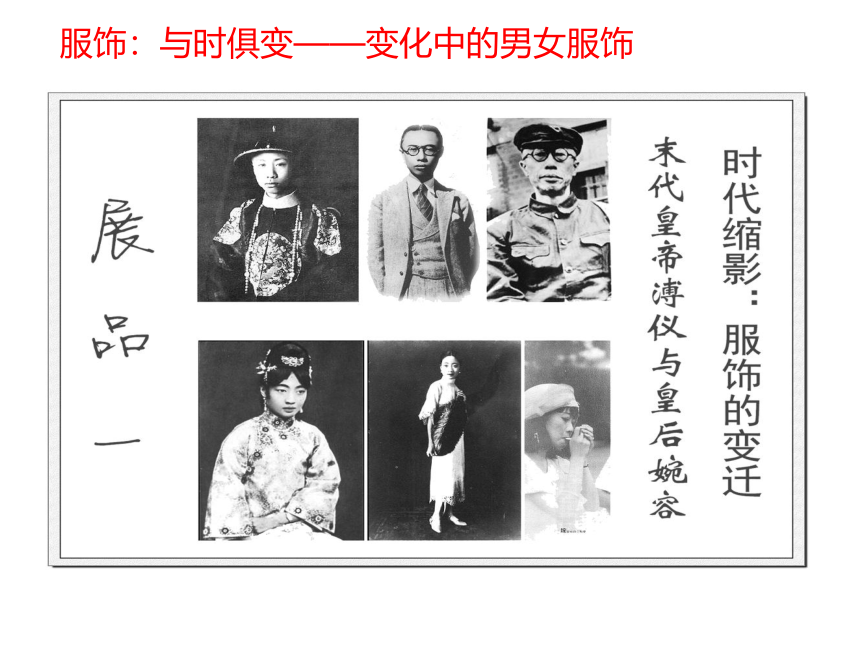

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

中西合璧

政治色彩

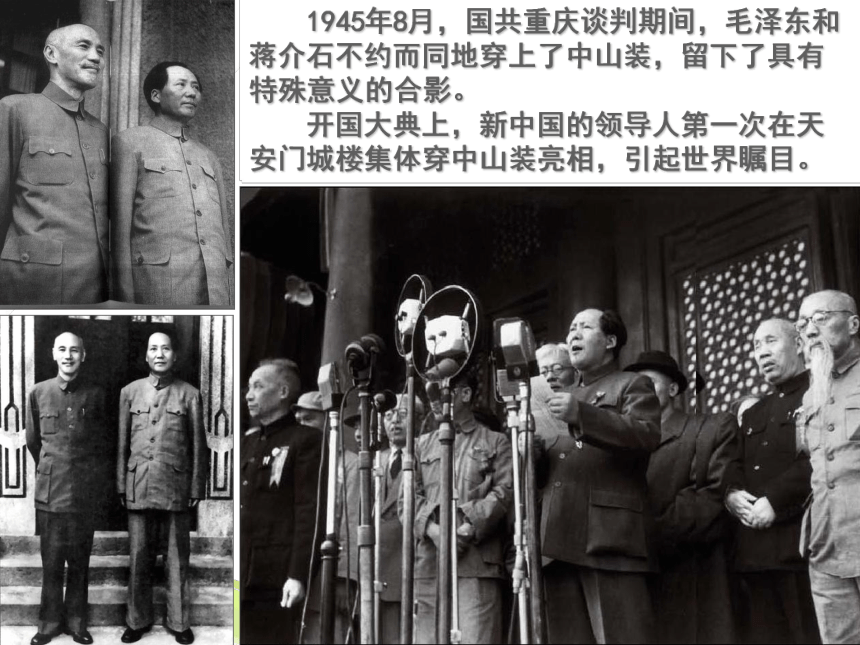

1945年8月,国共重庆谈判期间,毛泽东和蒋介石不约而同地穿上了中山装,留下了具有特殊意义的合影。

开国大典上,新中国的领导人第一次在天安门城楼集体穿中山装亮相,引起世界瞩目。

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

宋嘉树全家福(1917年)

传统服装与西式服装并行于世

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

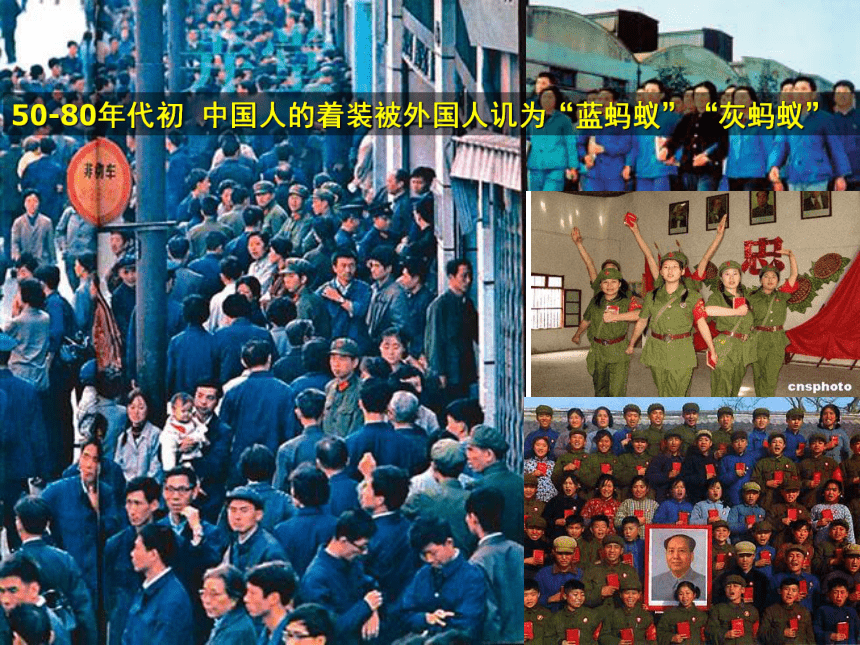

带有浓厚政治色彩和时代特色的服装

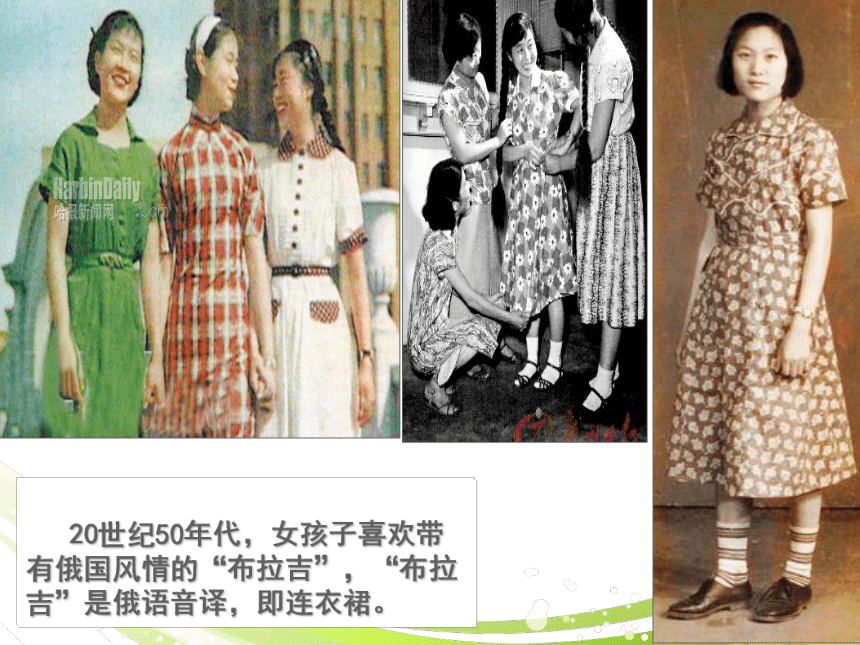

20世纪50年代,女孩子喜欢带有俄国风情的“布拉吉”,“布拉吉”是俄语音译,即连衣裙。

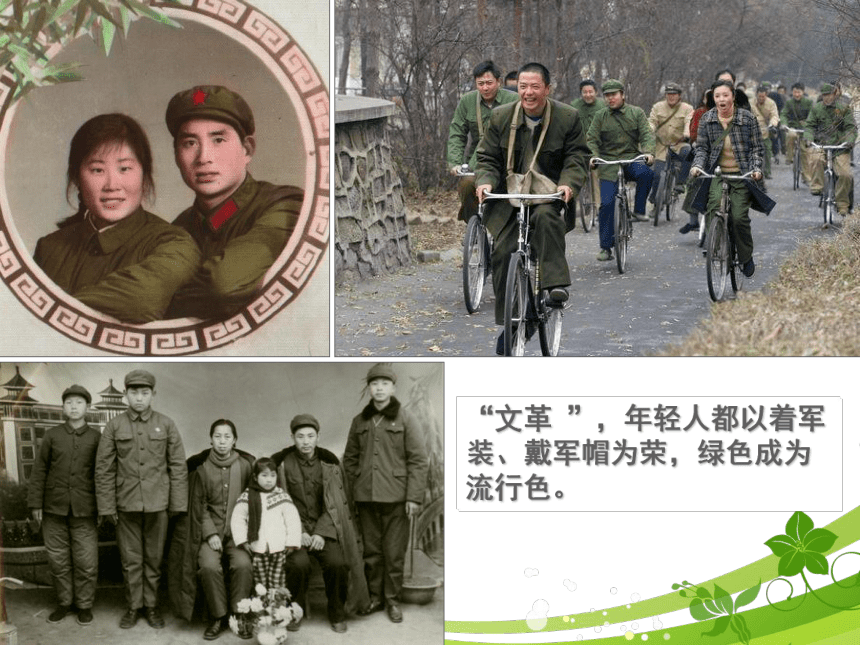

“文革

”,年轻人都以着军装、戴军帽为荣,绿色成为流行色。

50-80年代初

中国人的着装被外国人讥为“蓝蚂蚁”“灰蚂蚁”

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

五彩缤纷的现代服饰

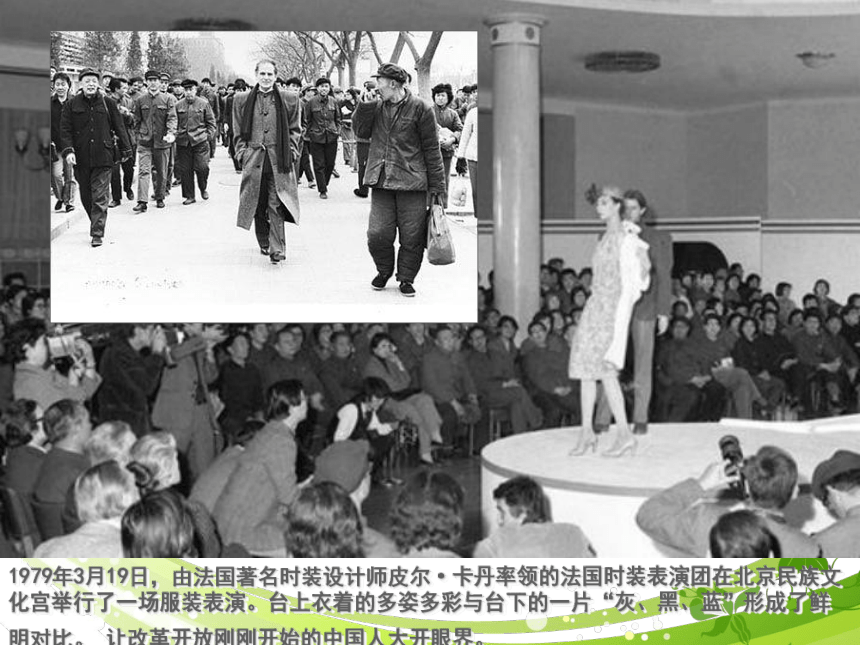

1979年3月19日,由法国著名时装设计师皮尔·卡丹率领的法国时装表演团在北京民族文化宫举行了一场服装表演。台上衣着的多姿多彩与台下的一片“灰、黑、蓝”形成了鲜明对比。

让改革开放刚刚开始的中国人大开眼界。

80年代服装特色-缤纷色彩已经开始扮靓街头。长春电影制片厂出品的《街上流行红裙子》让红裙子在80年代初受到年轻女性的青睐。

“蓝蚂蚁”、“灰蚂蚁”是老外对上世纪50年代至80年代初中国老百姓的穿着印象。可谁曾想,同样是30年,改革开放带来的思想大解放、经济大发展,使中国百姓“摇身‘衣’变”,成了“花蝴蝶”。颜色、布料、款式……应有尽有,“只有想不到,没有裁不出”,直教人眼花缭乱,目不暇接……

现代服装

一、近现代中国人服饰的变化

鸦片战争后

“洋布”“洋装”传入,中西结合的中山装诞生,中外多种样式服装并存。

新中国成立初期

衣着朴素,政治色彩强烈。

改革开放的新时期

五彩缤纷,款式多样

饮食:异味争尝——并行于世的中西餐

然后,桌子的各个角都放着一盘盘烧得半生不熟的肉;这些肉都泡在浓汁里,要用剑一样形状的用具把肉一片片切下来,放在客人面前。我目睹了这一情景,才证实以前常听人说的是对的:这些番鬼的脾气凶残是因为他们吃这种粗鄙原始的食物。

民国时期中国人西餐就餐场景

粥厂救济贫民

胡同里吃凉粉的小孩

九江农村的农民“他们几乎没有见过银圆。有点节余时,就购买一点很可怜的奢侈品——一点猪肉、一点海带或咸鱼作为下饭的珍品,这就是他们最大的奢望了”。

——19世纪80年代的中国农民生活

60-70年代商品短缺,年货需凭证配给

70年代中秋节,人们凭票买月饼

60年代,大白菜也要凭票定量供应

展品二

饮食:改革开放后——丰富的餐桌文化

改革开放初期,物资紧张,居民仍要凭票购买东西,以至于猪肉摊前也经常发生口角

现在买肉很方便,肉的种类丰富,消费者在商场内你挑我拣成常事

为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾,农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系,以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。

到20世纪90年代中期之前,“菜篮子工程”重点解决了市场供应短缺问题。“菜篮子”产品持续快速增长,从根本上扭转了我国副食品供应长期短缺的局面。

鸦片战争后

出现西餐馆、面包房、咖啡店,吃西餐成为有钱人的一种时尚。

新中国初期

计划经济,凭票供应,物质贫乏,生活艰苦。

改革开放后

基本解决了温饱问题,“菜篮子工程”丰富了百姓的餐桌。

二、近现代中国饮食的变化

居住:洋房里弄——演进中的居室建筑

北京四合院内景

四合院蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。四合院的营建极讲究风水,风水学说,实际是中国古代的建筑环境学,是中国传统建筑理论的重要组成部分;四合院的装修、雕饰、彩绘也处处体现着民俗民风和传统文化,表现出人们对幸福、美好、富裕、吉祥的追求。

居住:洋房里弄——演进中的居室建筑

“北京四合院,天津小洋楼”,天津中心市区的五大道小洋楼建筑群被誉为难得的建筑艺术宝库。在总建筑面积近130万平方米的地段上,建有欧洲别墅式近代住宅近300处,近代历史名人旧居百余所。海河两岸保存了大量明清风格的建筑,原英、法、意、德、奥、俄等国租界留下了上千座大小洋楼。

位于天津市的溥仪故居“张园”,也是孙中山北上在津期间居住地

哈尔滨中央大街俄式建筑群

居住厅:洋房里弄——演进中的居室建筑

改革开放前的住房

今天的小区住房

60、70年代简洁的家居

现代家居

三、近现代中国人居住变化

鸦片战争后

欧式洋房或中西合璧的豪宅引人注目

新中国成立初期

城市住房拥挤,陈设简单

改革开放后,安居工程,百姓受惠

1995年国家实施“安居工程”,中低收入的职工能以较低价格买到合适的住房。

风俗厅:移风易俗——社会风尚的大变革

近代中国的传统风俗

我国古代汉族,男子束发于顶,身着宽袖袍服。清兵入关,强令男子剃发蓄辫,统一着长袍、马褂,特别是辫子成了民族压迫的标志,被外人贻笑为“豚尾”、“半边和尚”。成为外国人侮辱中国人的口头语。

今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧、美百数十年前,人皆辫发也,至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣。且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳。

——康有为《请断发易服改元折》1898年

……今者满廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民。兹查通都大邑剪辫者已多,至偏乡僻壤,留辫者尚复不少。仰内务部通令各省都督,转谕所属地方一体知悉。凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。

——南京临时政府法令

女子缠脚,是盛行于中国封建社会长达千年之久的陋习。长长的裹脚布就像锁链把中国妇女锁定在封建礼教中。20世纪初,废止缠足使女性身心得到解放,并且推动婚姻观念变革。

民国时期的放足布告。为了解放妇女的小脚,专门成立了领导班子。县长亲自领导本县的放足运动

维新运动的领袖人物康有为在家乡成立“不缠足会”,身体力行,首先给自己女儿放足。天足会还规定,入会者若有女儿放足嫁不出去,可在会内联姻。在上海发布公开信,呼吁有识之士动员妻女放足。蔡元培公开征婚,以放足作为第一条件,在这些先进分子的带动下,短短几年,不缠足的社团组织遍布上海、湖南、广东、福建、湖北等各大城市。

贵贱尊卑

跪

拜

作

揖

握

手

文明平等

社交礼仪的革新

风俗厅:移风易俗——社会风尚的大变革

近现代中国不同时期的结婚照

蔡元培:三次婚姻印证中国近代婚俗变迁

●第一次婚姻:1889年,迎娶王昭(1900年病逝)

婚姻:旧式

。父母之命、媒妁之言

●第二次婚姻:1902年,迎娶黄仲玉(1920病逝)

他提出五个条件:不缠足、识字、男不得娶妾姨太太、若夫先死妻可改嫁、意见不合可离婚。

婚礼:开演说会代替闹洞房(中西合璧)

●第三次婚姻:1923,迎娶周峻

他再次提出条件:具备一定文化素质、年龄略大、熟谙英文、能成为研究助手。

婚礼:蔡元培西装革履,周峻身披白色的婚纱。在婚礼的宴席上,蔡元培向大家讲述了他和周峻的恋爱经过。(完全新式)

中国近代社会风俗的变化,以断发易服、废止缠足和婚姻习俗的变化最为明显。

四、近现代中国社会风俗的变迁

男子留辫

断发易服

女子缠足

迫令放足

包办婚姻

婚姻自由

国际

近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

国内

鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

近代社会经济发展;改革开放等促进社会主义现代化建设;

政治变革:

经济发展:

1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。

思想解放:

西方资本主义文明的冲击:

清朝满族贵妇着装

传统的中国家庭

福州的妇女

晚清时期,普通女子着装宽松肥大

清朝嘉庆以后,女子服装了无生气,变化甚少,袄裙似乎成了唯一的女装,与男子长袍相仿。对于这种波澜不兴的惨状,才女张爱玲曾发过如下感叹:“我们不大能够想象过去的世界,这么迂缓,安静齐整——在大清朝三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言!”

长袍马褂

西装

中山装

在鸦片战争后,上海等通商口岸的租界中出现华洋杂居现象。与外国人联系密切的富商、洋行职员等,因受西方文化和生活方式的影响,常仿效洋人,开始穿起了西服、西裤。

西装传入中国,民国成立后流行开来,成为男子的礼服之一。西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要推动作用

。虽说西装是男人时髦的服装,但是中山装很快就和西装平分天下。

中山装造型的含义:前襟四只口袋代表立国之四维:礼、义、廉、耻;袋盖为倒笔架,寓为以文治国;依据国民党的五权分立:行政、立法、司法、考试、监督,将前襟设计成五粒扣子;袖口的三粒扣子代表国民党立国的三民主义;封闭的衣领显示了“三省吾身”、严谨治身的理念。

耻

廉

义

礼

三省吾身

严谨治国

五权分立

三民主义

以文治国

20世纪20年代,旗袍开始普及。起初样式与清末旗装没有多少差别。但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了30年代初,旗袍已经盛行。

列宁装本是男装上衣,却在当时的中国演变出女装,并成为革命时装。它的外观是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。穿列宁装、留短发是那时年轻女性的时髦打扮,看上去既朴素干练又英姿飒爽,所以它具有中西合璧的鲜明特点。

“做套列宁装,留着结婚穿”,是当时年轻人的流行说法。

50年代

流行“列宁装”和“布拉吉”

50-80年代初

中国人的着装被外国人讥为“蓝蚂蚁”“灰蚂蚁”

80年代服装特色-缤纷色彩已经开始扮靓街头。长春电影制片厂出品的《街上流行红裙子》让红裙子在80年代初受到年轻女性的青睐。

70年代后期服装特色—喇叭裤

90年代极为流行的健美裤

80年代流行的阔腿裤

1980年,新中国第一支时装表演队——上海服装公司时装表演队的成立,宣告了“时装模特”这一行业的新生。

1983年5月4日《人民日报》

1983年北京第一支时装表演队

然后,桌子的各个角都放着一盘盘烧得半生不熟的肉;这些肉都泡在浓汁里,要用剑一样形状的用具把肉一片片切下来,放在客人面前。我目睹了这一情景,才证实以前常听人说的是对的:这些番鬼的脾气凶残是因为他们吃这种粗鄙原始的食物。……然后是一种绿白色的物质,有一股浓烈的气味。他们告诉我,这是一种酸水牛奶的混合物,放在阳光下曝晒,直到长满了虫子;颜色越绿则滋味越浓,吃起来也更滋补。这东西叫乳酪,用来就着一种浑浑的红色液体吃,这种液体会冒出泡漫出杯子来,弄脏人的衣服,其名叫做啤酒……

民国时期中国人西餐就餐场景

与西方的其他物质文明相比,最早接触西餐的中国人对它的评价并不高。国人对西餐的印象有三:一是腥膻和生冷;二是使用刀叉给人以一种“野蛮杀伐”的印象;三是西方人对于吃过于随便,不够“文化”。

三、居住建筑:

鸦片战争后,在通商口岸和沿海城市,中国传统民居之旁,相继涌现出一些供外国商人和外国侨民居住的西式住宅,后来一些买办、资本家也纷纷仿造。民国时期,一些高官显贵,也竞相建造。

新中国成立后到改革开放前,城镇人均住房面积仅有三平米,有的棚户区还是简易木板房;农村也不过人均6平方米,有的还是茅草房。

改革开放以来,城镇住宅小区成片开发,兴建了大批住宅,使许多居民从大杂院、排子楼和筒子楼,搬进单元楼住房。

1995年国家启动“安居工程”,使得许多中低收入的城镇居民能以成本价购买合适的住房,大大改善了居住条件。农民纷纷兴建新的砖瓦房,在东南沿海和一些大城市的郊区,更盖起成片的小洋楼,生活条件与城区相差无几。到2000年,城镇居民人均居住面积已达10平方米,农村更达到24平方米。

目前,人们已不仅满足住房的宽敞,更追求环境的优美。

1895年秋,孙中山在广州组织反清的广州起义。起义失败后,他和陈少白等人走避日本,在横滨侨商冯镜如家中,孙中山和陈少白剪掉了辫子,改穿西服。

在清廷不得不宣布退位的前一天晚上,也就是即将成为中华民国临时大总统的前夕,袁世凯剪掉了辫子。他显然认为这是剪辫子的最好时机,既可以表示革故鼎新的决心,又可以表现弃旧图新的分寸

因为被英文老师庄士墩讥笑中国人的辫子是猪尾巴,17岁的溥仪痛下决心剪掉了辫子。几天后,紫禁城里的千把条辫子全不见了,只有周围几位彻底顽固的老先生还一如既往。

中国古代的礼和法,都把包办子女、卑幼的婚事作为父母、尊长的特权;“父母之命”、“媒妁之言”是婚姻成立的要件。

1935年上海集体婚礼

清末民初,西式文明婚礼已在上海、北京、天津、广州等大都会成为时尚,自由恋爱、文明结婚成为时髦青年的理想追求。文明结婚的出现,是对封建包办婚姻的巨大冲击,此后变逐渐成为一种新的社会风尚。

1927年,46岁的鲁迅与28岁的许广平在上海结婚

1915年10月,

49岁的孙中山与22岁的宋庆龄在日本东京结婚。

1927年,中共地下党员周文雍、陈铁军以假夫妻名义掩护广州起义指挥工作而被捕。就义前,二人在敌人刑场上举行婚礼

毛泽东与杨开慧1920年

结婚(杨开慧1930牺牲)

周恩来与邓颖超1925年

结婚

1939年,邓小平与小他12岁的卓琳结婚

1931年,清朝末代皇帝溥仪的淑妃文绣投诉天津地方法院,宣布与溥仪离婚,时称“妃子革命”。

文绣

九年以来不以同居,平素不准见面,私禁一室,不准外出,有时派差役横加辱骂。

……申请人倍受虐待,痛不欲生。

——文绣诉状

近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化?

从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

四、社会习俗:

中国近代社会风俗的变化,以断发易服、废止缠足和婚姻习俗的变化最为明显。

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭;枪炮兴,弓矢灭;新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;盘云髻兴,堕马髻灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;放足鞋兴,菱鞋灭;阳历兴,阴阳灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭;律师兴,讼师灭;枪毙兴,斩绞灭;舞台名词兴,茶园名词灭;旅馆名词兴,客栈名词灭。

——《时报·新陈代谢》(1912年3月)

男子留辫

断发易服

女子缠足

迫令放足

包办婚姻

婚姻自由

第五单元

第14课

物质生活与习俗的变迁

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

中西合璧

政治色彩

1945年8月,国共重庆谈判期间,毛泽东和蒋介石不约而同地穿上了中山装,留下了具有特殊意义的合影。

开国大典上,新中国的领导人第一次在天安门城楼集体穿中山装亮相,引起世界瞩目。

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

宋嘉树全家福(1917年)

传统服装与西式服装并行于世

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

带有浓厚政治色彩和时代特色的服装

20世纪50年代,女孩子喜欢带有俄国风情的“布拉吉”,“布拉吉”是俄语音译,即连衣裙。

“文革

”,年轻人都以着军装、戴军帽为荣,绿色成为流行色。

50-80年代初

中国人的着装被外国人讥为“蓝蚂蚁”“灰蚂蚁”

服饰:与时俱变——变化中的男女服饰

五彩缤纷的现代服饰

1979年3月19日,由法国著名时装设计师皮尔·卡丹率领的法国时装表演团在北京民族文化宫举行了一场服装表演。台上衣着的多姿多彩与台下的一片“灰、黑、蓝”形成了鲜明对比。

让改革开放刚刚开始的中国人大开眼界。

80年代服装特色-缤纷色彩已经开始扮靓街头。长春电影制片厂出品的《街上流行红裙子》让红裙子在80年代初受到年轻女性的青睐。

“蓝蚂蚁”、“灰蚂蚁”是老外对上世纪50年代至80年代初中国老百姓的穿着印象。可谁曾想,同样是30年,改革开放带来的思想大解放、经济大发展,使中国百姓“摇身‘衣’变”,成了“花蝴蝶”。颜色、布料、款式……应有尽有,“只有想不到,没有裁不出”,直教人眼花缭乱,目不暇接……

现代服装

一、近现代中国人服饰的变化

鸦片战争后

“洋布”“洋装”传入,中西结合的中山装诞生,中外多种样式服装并存。

新中国成立初期

衣着朴素,政治色彩强烈。

改革开放的新时期

五彩缤纷,款式多样

饮食:异味争尝——并行于世的中西餐

然后,桌子的各个角都放着一盘盘烧得半生不熟的肉;这些肉都泡在浓汁里,要用剑一样形状的用具把肉一片片切下来,放在客人面前。我目睹了这一情景,才证实以前常听人说的是对的:这些番鬼的脾气凶残是因为他们吃这种粗鄙原始的食物。

民国时期中国人西餐就餐场景

粥厂救济贫民

胡同里吃凉粉的小孩

九江农村的农民“他们几乎没有见过银圆。有点节余时,就购买一点很可怜的奢侈品——一点猪肉、一点海带或咸鱼作为下饭的珍品,这就是他们最大的奢望了”。

——19世纪80年代的中国农民生活

60-70年代商品短缺,年货需凭证配给

70年代中秋节,人们凭票买月饼

60年代,大白菜也要凭票定量供应

展品二

饮食:改革开放后——丰富的餐桌文化

改革开放初期,物资紧张,居民仍要凭票购买东西,以至于猪肉摊前也经常发生口角

现在买肉很方便,肉的种类丰富,消费者在商场内你挑我拣成常事

为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾,农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系,以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。

到20世纪90年代中期之前,“菜篮子工程”重点解决了市场供应短缺问题。“菜篮子”产品持续快速增长,从根本上扭转了我国副食品供应长期短缺的局面。

鸦片战争后

出现西餐馆、面包房、咖啡店,吃西餐成为有钱人的一种时尚。

新中国初期

计划经济,凭票供应,物质贫乏,生活艰苦。

改革开放后

基本解决了温饱问题,“菜篮子工程”丰富了百姓的餐桌。

二、近现代中国饮食的变化

居住:洋房里弄——演进中的居室建筑

北京四合院内景

四合院蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。四合院的营建极讲究风水,风水学说,实际是中国古代的建筑环境学,是中国传统建筑理论的重要组成部分;四合院的装修、雕饰、彩绘也处处体现着民俗民风和传统文化,表现出人们对幸福、美好、富裕、吉祥的追求。

居住:洋房里弄——演进中的居室建筑

“北京四合院,天津小洋楼”,天津中心市区的五大道小洋楼建筑群被誉为难得的建筑艺术宝库。在总建筑面积近130万平方米的地段上,建有欧洲别墅式近代住宅近300处,近代历史名人旧居百余所。海河两岸保存了大量明清风格的建筑,原英、法、意、德、奥、俄等国租界留下了上千座大小洋楼。

位于天津市的溥仪故居“张园”,也是孙中山北上在津期间居住地

哈尔滨中央大街俄式建筑群

居住厅:洋房里弄——演进中的居室建筑

改革开放前的住房

今天的小区住房

60、70年代简洁的家居

现代家居

三、近现代中国人居住变化

鸦片战争后

欧式洋房或中西合璧的豪宅引人注目

新中国成立初期

城市住房拥挤,陈设简单

改革开放后,安居工程,百姓受惠

1995年国家实施“安居工程”,中低收入的职工能以较低价格买到合适的住房。

风俗厅:移风易俗——社会风尚的大变革

近代中国的传统风俗

我国古代汉族,男子束发于顶,身着宽袖袍服。清兵入关,强令男子剃发蓄辫,统一着长袍、马褂,特别是辫子成了民族压迫的标志,被外人贻笑为“豚尾”、“半边和尚”。成为外国人侮辱中国人的口头语。

今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧、美百数十年前,人皆辫发也,至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣。且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳。

——康有为《请断发易服改元折》1898年

……今者满廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民。兹查通都大邑剪辫者已多,至偏乡僻壤,留辫者尚复不少。仰内务部通令各省都督,转谕所属地方一体知悉。凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。

——南京临时政府法令

女子缠脚,是盛行于中国封建社会长达千年之久的陋习。长长的裹脚布就像锁链把中国妇女锁定在封建礼教中。20世纪初,废止缠足使女性身心得到解放,并且推动婚姻观念变革。

民国时期的放足布告。为了解放妇女的小脚,专门成立了领导班子。县长亲自领导本县的放足运动

维新运动的领袖人物康有为在家乡成立“不缠足会”,身体力行,首先给自己女儿放足。天足会还规定,入会者若有女儿放足嫁不出去,可在会内联姻。在上海发布公开信,呼吁有识之士动员妻女放足。蔡元培公开征婚,以放足作为第一条件,在这些先进分子的带动下,短短几年,不缠足的社团组织遍布上海、湖南、广东、福建、湖北等各大城市。

贵贱尊卑

跪

拜

作

揖

握

手

文明平等

社交礼仪的革新

风俗厅:移风易俗——社会风尚的大变革

近现代中国不同时期的结婚照

蔡元培:三次婚姻印证中国近代婚俗变迁

●第一次婚姻:1889年,迎娶王昭(1900年病逝)

婚姻:旧式

。父母之命、媒妁之言

●第二次婚姻:1902年,迎娶黄仲玉(1920病逝)

他提出五个条件:不缠足、识字、男不得娶妾姨太太、若夫先死妻可改嫁、意见不合可离婚。

婚礼:开演说会代替闹洞房(中西合璧)

●第三次婚姻:1923,迎娶周峻

他再次提出条件:具备一定文化素质、年龄略大、熟谙英文、能成为研究助手。

婚礼:蔡元培西装革履,周峻身披白色的婚纱。在婚礼的宴席上,蔡元培向大家讲述了他和周峻的恋爱经过。(完全新式)

中国近代社会风俗的变化,以断发易服、废止缠足和婚姻习俗的变化最为明显。

四、近现代中国社会风俗的变迁

男子留辫

断发易服

女子缠足

迫令放足

包办婚姻

婚姻自由

国际

近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

国内

鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

近代社会经济发展;改革开放等促进社会主义现代化建设;

政治变革:

经济发展:

1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。

思想解放:

西方资本主义文明的冲击:

清朝满族贵妇着装

传统的中国家庭

福州的妇女

晚清时期,普通女子着装宽松肥大

清朝嘉庆以后,女子服装了无生气,变化甚少,袄裙似乎成了唯一的女装,与男子长袍相仿。对于这种波澜不兴的惨状,才女张爱玲曾发过如下感叹:“我们不大能够想象过去的世界,这么迂缓,安静齐整——在大清朝三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言!”

长袍马褂

西装

中山装

在鸦片战争后,上海等通商口岸的租界中出现华洋杂居现象。与外国人联系密切的富商、洋行职员等,因受西方文化和生活方式的影响,常仿效洋人,开始穿起了西服、西裤。

西装传入中国,民国成立后流行开来,成为男子的礼服之一。西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要推动作用

。虽说西装是男人时髦的服装,但是中山装很快就和西装平分天下。

中山装造型的含义:前襟四只口袋代表立国之四维:礼、义、廉、耻;袋盖为倒笔架,寓为以文治国;依据国民党的五权分立:行政、立法、司法、考试、监督,将前襟设计成五粒扣子;袖口的三粒扣子代表国民党立国的三民主义;封闭的衣领显示了“三省吾身”、严谨治身的理念。

耻

廉

义

礼

三省吾身

严谨治国

五权分立

三民主义

以文治国

20世纪20年代,旗袍开始普及。起初样式与清末旗装没有多少差别。但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了30年代初,旗袍已经盛行。

列宁装本是男装上衣,却在当时的中国演变出女装,并成为革命时装。它的外观是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。穿列宁装、留短发是那时年轻女性的时髦打扮,看上去既朴素干练又英姿飒爽,所以它具有中西合璧的鲜明特点。

“做套列宁装,留着结婚穿”,是当时年轻人的流行说法。

50年代

流行“列宁装”和“布拉吉”

50-80年代初

中国人的着装被外国人讥为“蓝蚂蚁”“灰蚂蚁”

80年代服装特色-缤纷色彩已经开始扮靓街头。长春电影制片厂出品的《街上流行红裙子》让红裙子在80年代初受到年轻女性的青睐。

70年代后期服装特色—喇叭裤

90年代极为流行的健美裤

80年代流行的阔腿裤

1980年,新中国第一支时装表演队——上海服装公司时装表演队的成立,宣告了“时装模特”这一行业的新生。

1983年5月4日《人民日报》

1983年北京第一支时装表演队

然后,桌子的各个角都放着一盘盘烧得半生不熟的肉;这些肉都泡在浓汁里,要用剑一样形状的用具把肉一片片切下来,放在客人面前。我目睹了这一情景,才证实以前常听人说的是对的:这些番鬼的脾气凶残是因为他们吃这种粗鄙原始的食物。……然后是一种绿白色的物质,有一股浓烈的气味。他们告诉我,这是一种酸水牛奶的混合物,放在阳光下曝晒,直到长满了虫子;颜色越绿则滋味越浓,吃起来也更滋补。这东西叫乳酪,用来就着一种浑浑的红色液体吃,这种液体会冒出泡漫出杯子来,弄脏人的衣服,其名叫做啤酒……

民国时期中国人西餐就餐场景

与西方的其他物质文明相比,最早接触西餐的中国人对它的评价并不高。国人对西餐的印象有三:一是腥膻和生冷;二是使用刀叉给人以一种“野蛮杀伐”的印象;三是西方人对于吃过于随便,不够“文化”。

三、居住建筑:

鸦片战争后,在通商口岸和沿海城市,中国传统民居之旁,相继涌现出一些供外国商人和外国侨民居住的西式住宅,后来一些买办、资本家也纷纷仿造。民国时期,一些高官显贵,也竞相建造。

新中国成立后到改革开放前,城镇人均住房面积仅有三平米,有的棚户区还是简易木板房;农村也不过人均6平方米,有的还是茅草房。

改革开放以来,城镇住宅小区成片开发,兴建了大批住宅,使许多居民从大杂院、排子楼和筒子楼,搬进单元楼住房。

1995年国家启动“安居工程”,使得许多中低收入的城镇居民能以成本价购买合适的住房,大大改善了居住条件。农民纷纷兴建新的砖瓦房,在东南沿海和一些大城市的郊区,更盖起成片的小洋楼,生活条件与城区相差无几。到2000年,城镇居民人均居住面积已达10平方米,农村更达到24平方米。

目前,人们已不仅满足住房的宽敞,更追求环境的优美。

1895年秋,孙中山在广州组织反清的广州起义。起义失败后,他和陈少白等人走避日本,在横滨侨商冯镜如家中,孙中山和陈少白剪掉了辫子,改穿西服。

在清廷不得不宣布退位的前一天晚上,也就是即将成为中华民国临时大总统的前夕,袁世凯剪掉了辫子。他显然认为这是剪辫子的最好时机,既可以表示革故鼎新的决心,又可以表现弃旧图新的分寸

因为被英文老师庄士墩讥笑中国人的辫子是猪尾巴,17岁的溥仪痛下决心剪掉了辫子。几天后,紫禁城里的千把条辫子全不见了,只有周围几位彻底顽固的老先生还一如既往。

中国古代的礼和法,都把包办子女、卑幼的婚事作为父母、尊长的特权;“父母之命”、“媒妁之言”是婚姻成立的要件。

1935年上海集体婚礼

清末民初,西式文明婚礼已在上海、北京、天津、广州等大都会成为时尚,自由恋爱、文明结婚成为时髦青年的理想追求。文明结婚的出现,是对封建包办婚姻的巨大冲击,此后变逐渐成为一种新的社会风尚。

1927年,46岁的鲁迅与28岁的许广平在上海结婚

1915年10月,

49岁的孙中山与22岁的宋庆龄在日本东京结婚。

1927年,中共地下党员周文雍、陈铁军以假夫妻名义掩护广州起义指挥工作而被捕。就义前,二人在敌人刑场上举行婚礼

毛泽东与杨开慧1920年

结婚(杨开慧1930牺牲)

周恩来与邓颖超1925年

结婚

1939年,邓小平与小他12岁的卓琳结婚

1931年,清朝末代皇帝溥仪的淑妃文绣投诉天津地方法院,宣布与溥仪离婚,时称“妃子革命”。

文绣

九年以来不以同居,平素不准见面,私禁一室,不准外出,有时派差役横加辱骂。

……申请人倍受虐待,痛不欲生。

——文绣诉状

近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化?

从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

四、社会习俗:

中国近代社会风俗的变化,以断发易服、废止缠足和婚姻习俗的变化最为明显。

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭;枪炮兴,弓矢灭;新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;盘云髻兴,堕马髻灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;放足鞋兴,菱鞋灭;阳历兴,阴阳灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭;律师兴,讼师灭;枪毙兴,斩绞灭;舞台名词兴,茶园名词灭;旅馆名词兴,客栈名词灭。

——《时报·新陈代谢》(1912年3月)

男子留辫

断发易服

女子缠足

迫令放足

包办婚姻

婚姻自由

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势