4.5 相似三角形判定定理的证明 教学设计

文档属性

| 名称 | 4.5 相似三角形判定定理的证明 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-23 22:00:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四章 图形的相似

第五课时 相似三角形判定定理的证明

一、学生知识状况分析

“相似三角形判定定理的证明”是“探索三角形相似的条件”之后的一个学习内容,学生已经学习了相似三角形的有关知识,对相似三角形已有一定的认识,并且在前一节课的学习中以充分经历了猜想,动手操作,得出结论的过程. 本节主要进行相似三角形判定定理的证明,证明过程中需添加辅助线,对学生来说具有挑战性,需要通过已有的知识储备,相似三角形的定义以及构造三角形全等的方法完成证明过程.

二、教学任务分析

本节共一个课时,本节是从证明相似三角形判定定理1、两角分别相等的两个三角形相似入手,使学生进一步通过推理证明上节课所得结论命题1的正确性,从而学会证明的方法,为后续证明判定定理2,3打下基础.

三、教学过程分析

本节课设计了五个教学环节:第一环节:复习回顾,导入课题;第二环节:动手操作、探求新知;第三环节:动手实践,推理证明;第四环节:方法选择,合理应用;第五环节:课堂小结,布置作业.

第一环节:复习回顾,导入课题

内容:在上节课中,我们通过两个三角形相似的定义,寻找并探究判定两个三角形相似的条件,我们得出的结论是怎样的?您能证明它们一定成立吗?

什么叫相似三角形?

三角形相似的三个判定定理?

目的:通过学生回顾复习已得结论入手,激发学生学习兴趣.

效果:激发了学生的求知欲和好奇心,激起了学生探究活动的兴趣.

第二环节:动手操作,探求新知

证明策略;

根据已知条件——推理论证——紧扣定义.

预备知识:

平行于三角形一边的直线与其它两边相交,截得的对应线段成比例.

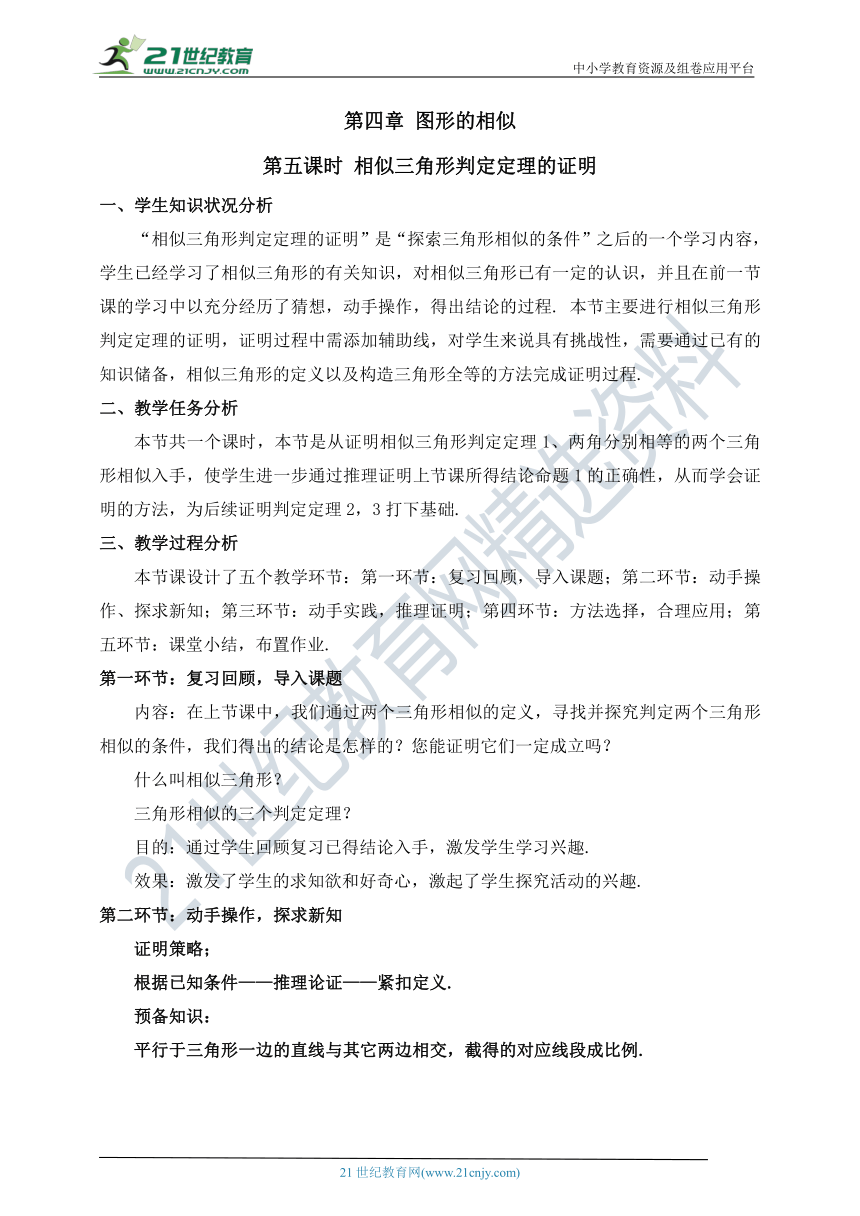

内容:命题1、两角分别相等的两个三角形相似. 如何对文字命题进行证明?与同伴进行交流.

目的:通过学生回顾证明文字命题的步骤入手,引导学生进行画图,写出已知,求证.

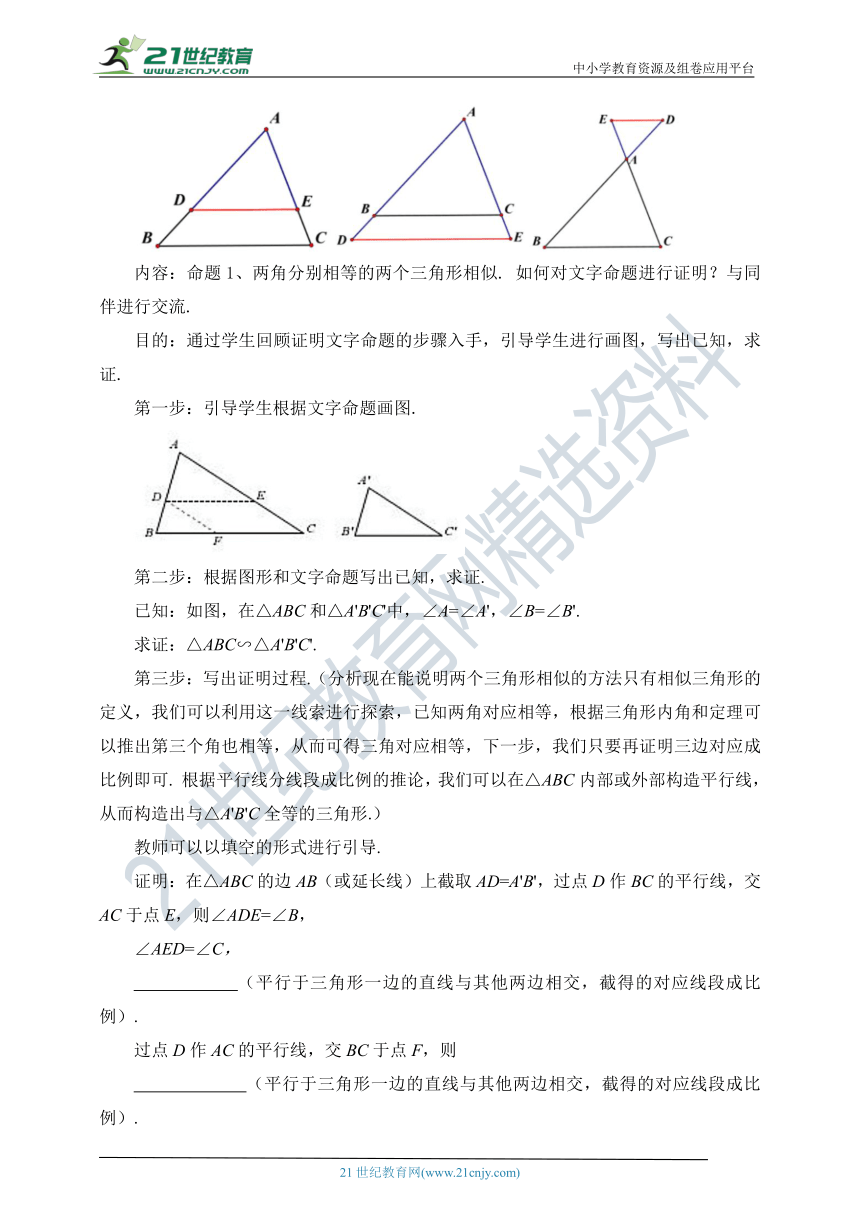

第一步:引导学生根据文字命题画图.

第二步:根据图形和文字命题写出已知,求证.

已知:如图,在△ABC和△A'B'C'中,∠A=∠A',∠B=∠B'.

求证:△ABC∽△A'B'C'.

第三步:写出证明过程.(分析现在能说明两个三角形相似的方法只有相似三角形的定义,我们可以利用这一线索进行探索,已知两角对应相等,根据三角形内角和定理可以推出第三个角也相等,从而可得三角对应相等,下一步,我们只要再证明三边对应成比例即可. 根据平行线分线段成比例的推论,我们可以在△ABC内部或外部构造平行线,从而构造出与△A'B'C全等的三角形.)

教师可以以填空的形式进行引导.

证明:在△ABC的边AB(或延长线)上截取AD=A'B',过点D作BC的平行线,交AC于点E,则∠ADE=∠B,

∠AED=∠C,

(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例).

过点D作AC的平行线,交BC于点F,则

(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例).

.

DE=CF.

.

.

而∠ADE=∠B, ∠DAE=∠BAC,∠AED=∠C,

.

∠A=∠A',∠ADE=∠B',AD=A'B',

△ ≌△ .

△ABC∽△A'B'C'.

通过证明,我们可以得到命题1是一个真命题,从而得出相似三角形判定定理1:两角分别相等的两个三角形相似. 现在,我们已经有两种判定三角形相似的方法.

第三环节:动手实践,推理证明

下面我们可以类比前面的证明方法,来继续证明命题2,两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.能自己试试吗?

鼓励学生积极思考,模仿前面的证明过程进行证明. 可让学生板书过程,或老师在学生中寻找资源,通过投影修正过程中存在的问题.

通过证明,学生可以得到相似三角形判定定理2:两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

下面让每个学生独立完成三边成比例的两个三角形相似的证明.

从而得到相似三角形判定定理:三边成比例的两个三角形相似.

第四环节:方法选择,合理应用

相似三角形的判定定理的选择:1.已知有一角相等,可选判定定理1和2;2.已知有两边对应成比例,可选判定定理2和3.

模型总结:

综合运用:

.

如图△ABC与△ADE都是等边三角形,AB=9,BD=3,求:CF.

易错题:

△ABC中,AB=8,BC=16,若经过t秒,△QBP与△ABC相似,则t= .

△ABC 中,D是AC上一点,∠1=∠2,且AE=AB,求证:AE2=ADAC.

第五环节:课堂小结,完善课堂习题.

通过本节课的学习,您学会了哪些知识和方法?哪里还有困惑?

学法指导

本节课为九年级第四章第五节内容,要求学生将已有的全等三角形的判定方法,相似三角形的定义,平行线分线段成比例等知识储备灵活运用,经历从特殊到一般,从猜想—实践—证明的过程,感受图形世界的丰富多彩,体会数学类比的思想方法,并学会选择最优方法进行问题的解决.

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第四章 图形的相似

第五课时 相似三角形判定定理的证明

一、学生知识状况分析

“相似三角形判定定理的证明”是“探索三角形相似的条件”之后的一个学习内容,学生已经学习了相似三角形的有关知识,对相似三角形已有一定的认识,并且在前一节课的学习中以充分经历了猜想,动手操作,得出结论的过程. 本节主要进行相似三角形判定定理的证明,证明过程中需添加辅助线,对学生来说具有挑战性,需要通过已有的知识储备,相似三角形的定义以及构造三角形全等的方法完成证明过程.

二、教学任务分析

本节共一个课时,本节是从证明相似三角形判定定理1、两角分别相等的两个三角形相似入手,使学生进一步通过推理证明上节课所得结论命题1的正确性,从而学会证明的方法,为后续证明判定定理2,3打下基础.

三、教学过程分析

本节课设计了五个教学环节:第一环节:复习回顾,导入课题;第二环节:动手操作、探求新知;第三环节:动手实践,推理证明;第四环节:方法选择,合理应用;第五环节:课堂小结,布置作业.

第一环节:复习回顾,导入课题

内容:在上节课中,我们通过两个三角形相似的定义,寻找并探究判定两个三角形相似的条件,我们得出的结论是怎样的?您能证明它们一定成立吗?

什么叫相似三角形?

三角形相似的三个判定定理?

目的:通过学生回顾复习已得结论入手,激发学生学习兴趣.

效果:激发了学生的求知欲和好奇心,激起了学生探究活动的兴趣.

第二环节:动手操作,探求新知

证明策略;

根据已知条件——推理论证——紧扣定义.

预备知识:

平行于三角形一边的直线与其它两边相交,截得的对应线段成比例.

内容:命题1、两角分别相等的两个三角形相似. 如何对文字命题进行证明?与同伴进行交流.

目的:通过学生回顾证明文字命题的步骤入手,引导学生进行画图,写出已知,求证.

第一步:引导学生根据文字命题画图.

第二步:根据图形和文字命题写出已知,求证.

已知:如图,在△ABC和△A'B'C'中,∠A=∠A',∠B=∠B'.

求证:△ABC∽△A'B'C'.

第三步:写出证明过程.(分析现在能说明两个三角形相似的方法只有相似三角形的定义,我们可以利用这一线索进行探索,已知两角对应相等,根据三角形内角和定理可以推出第三个角也相等,从而可得三角对应相等,下一步,我们只要再证明三边对应成比例即可. 根据平行线分线段成比例的推论,我们可以在△ABC内部或外部构造平行线,从而构造出与△A'B'C全等的三角形.)

教师可以以填空的形式进行引导.

证明:在△ABC的边AB(或延长线)上截取AD=A'B',过点D作BC的平行线,交AC于点E,则∠ADE=∠B,

∠AED=∠C,

(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例).

过点D作AC的平行线,交BC于点F,则

(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例).

.

DE=CF.

.

.

而∠ADE=∠B, ∠DAE=∠BAC,∠AED=∠C,

.

∠A=∠A',∠ADE=∠B',AD=A'B',

△ ≌△ .

△ABC∽△A'B'C'.

通过证明,我们可以得到命题1是一个真命题,从而得出相似三角形判定定理1:两角分别相等的两个三角形相似. 现在,我们已经有两种判定三角形相似的方法.

第三环节:动手实践,推理证明

下面我们可以类比前面的证明方法,来继续证明命题2,两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.能自己试试吗?

鼓励学生积极思考,模仿前面的证明过程进行证明. 可让学生板书过程,或老师在学生中寻找资源,通过投影修正过程中存在的问题.

通过证明,学生可以得到相似三角形判定定理2:两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

下面让每个学生独立完成三边成比例的两个三角形相似的证明.

从而得到相似三角形判定定理:三边成比例的两个三角形相似.

第四环节:方法选择,合理应用

相似三角形的判定定理的选择:1.已知有一角相等,可选判定定理1和2;2.已知有两边对应成比例,可选判定定理2和3.

模型总结:

综合运用:

.

如图△ABC与△ADE都是等边三角形,AB=9,BD=3,求:CF.

易错题:

△ABC中,AB=8,BC=16,若经过t秒,△QBP与△ABC相似,则t= .

△ABC 中,D是AC上一点,∠1=∠2,且AE=AB,求证:AE2=ADAC.

第五环节:课堂小结,完善课堂习题.

通过本节课的学习,您学会了哪些知识和方法?哪里还有困惑?

学法指导

本节课为九年级第四章第五节内容,要求学生将已有的全等三角形的判定方法,相似三角形的定义,平行线分线段成比例等知识储备灵活运用,经历从特殊到一般,从猜想—实践—证明的过程,感受图形世界的丰富多彩,体会数学类比的思想方法,并学会选择最优方法进行问题的解决.

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一章 特殊平行四边形

- 1 菱形的性质与判定

- 2 矩形的性质与判定

- 3 正方形的性质与判定

- 第二章 一元二次方程

- 1 认识一元二次方程

- 2 用配方法求解一元二次方程

- 3 用公式法求解一元二次方程

- 4 用因式分解法求解一元二次方程

- 5 一元二次方程的根与系数的关系

- 6 应用一元二次方程

- 第三章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率

- 2 用频率估计概率

- 第四章 图形的相似

- 1 成比例线段

- 2 平行线分线段成比例

- 3 相似多边形

- 4 探索三角形相似的条件

- 5 相似三角形判定定理的证明

- 6 利用相似三角形测高

- 7 相似三角形的性质

- 8 图形的位似

- 第五章 投影与视图

- 1 投影

- 2 视图

- 第六章 反比例函数

- 1 反比例函数

- 2 反比例函数的图象与性质

- 3 反比例函数的应用